浅谈戏剧《武先生》对中国文化的误读

摘 要:20世纪初英国戏剧舞台上演出的中国故事《武先生》,讲述了传统中国人武先生反对女儿与英国男孩相恋并将她处决,之后向英国人一家复仇最终自我毁灭的悲剧故事。剧中多处出现对中国文化的误读现象,如对中式场景、孝道、“礼”等的误读,其实质是有意无意地迎合一些西方人的“中国想象”,是“西方中心主义”的隐喻性表达。笔者认为,除了作者本人局限于本民族文化视野去理解异质文化导致误读外,更重要的原因是西方为建立文化霸权而对中国文化进行人为的误导和歪曲。正确看待文化误读、合理解释积极误读、减少消极误读,对于跨文化交流中实现平等对话与高效传播具有较强的指导作用,对于塑造中国的正面形象也有积极的现实意义。

关键词:《武先生》 戏剧 误读 中国文化 跨文化交流

一、引言

近代以来,随着西方工业革命的开展和殖民统治的扩张,世界逐渐连成一个整体,东西方文化进一步接触。19世纪末20世纪初,英国戏剧舞台上出现一系列中国故事,有爱情喜剧 《中国蜜月》 (A Chinese Honeymoon)、《桑托伊》 (San Toy)、《茜茜》 (SEE-SEE) 等,也有情杀悲剧 《愤怒的龙》 (The Wrath of Dragon)、《苏伊士之东》(East of Suez)、《中国平房》(Chinese Bungalow)等。这些中国题材戏剧的大量涌现,集中反映出中国的异域风貌在当时引起了西方观众的极大好奇。但跨文化传播中也出现了因剧作家本人的视野遮蔽和“西方中心主义”的话语表达而导致的西方人对中国文化的误读现象。《武先生》就是一个很好的例证。

《武先生》是一部三幕悲剧,由哈罗德·欧文(Harold Owen)和哈利·莫里斯·弗农(Harry Morris Vernon)编剧。1913年10月在英国伦敦西区斯特兰德剧院(Strand Theatre)首演,由在加拿大出生的英国演员马西森·朗(Matheson Lang)饰演武先生一角。1914年10月登陆美国大陆在纽约百老汇演出。1920年路易斯·乔丹·米恩(Louise Jordan Miln)根据戏剧改编成的同名小说出版。

《武先生》主要讲述了武先生的复仇悲剧。武先生的女儿南平(Nang Ping)与一位英国男子巴兹尔·格里高利(Basil Gregory)相恋,但遭到了武先生的强烈反对,原因是:一方面巴兹尔的父亲非常歧视中国人并曾当面羞辱他,两人积怨已久;另一方面武先生认为女儿在还未成婚的情况下却行“不光彩”之事,失去貞操,导致家族蒙羞。于是武先生武断地处决了女儿,并要格里高利一家为女儿的死负责。最终格里高利夫人设法脱险并成功解救被绑架的子女,武先生误饮下毒药身亡。

在西方人眼里,该剧更多的是中国古老又神秘的异域历史的文化展示。英国戏剧舞台上的这个中国故事融合了诸多中国元素,作者也尝试去把握中国文化的深层意蕴,但摆脱不了个体认知的局限、社会历史条件的制约和东西方文化的差异所造成的影响,剧中仍然存在多处对中国文化的误读。深入分析这些文化误读现象及其产生的原因,积极地减少对异质文化的消极误读,合理地解释别国对中国文化的积极误读,对于今天的跨文化交流和在国际上塑造良好的中国形象都有较强的现实意义。

二、剧中对中国文化的误读现象

文化误读,顾名思义,是在跨文化交流中由于传播者与接受者的主观动机、文化交往的客观条件以及不同文化的差异性而对异质文化产生的或积极或消极的变异性理解。西方观众往往欣赏《武先生》中的异国情调和中国元素,认为剧中的主题、情节、场景等都很“中国化”,也非常符合他们对中国的心理期待。殊不知,该剧偏离了真实的中国形象,存在着诸多对中国文化的误读之处。

(一) 中式场景的误读

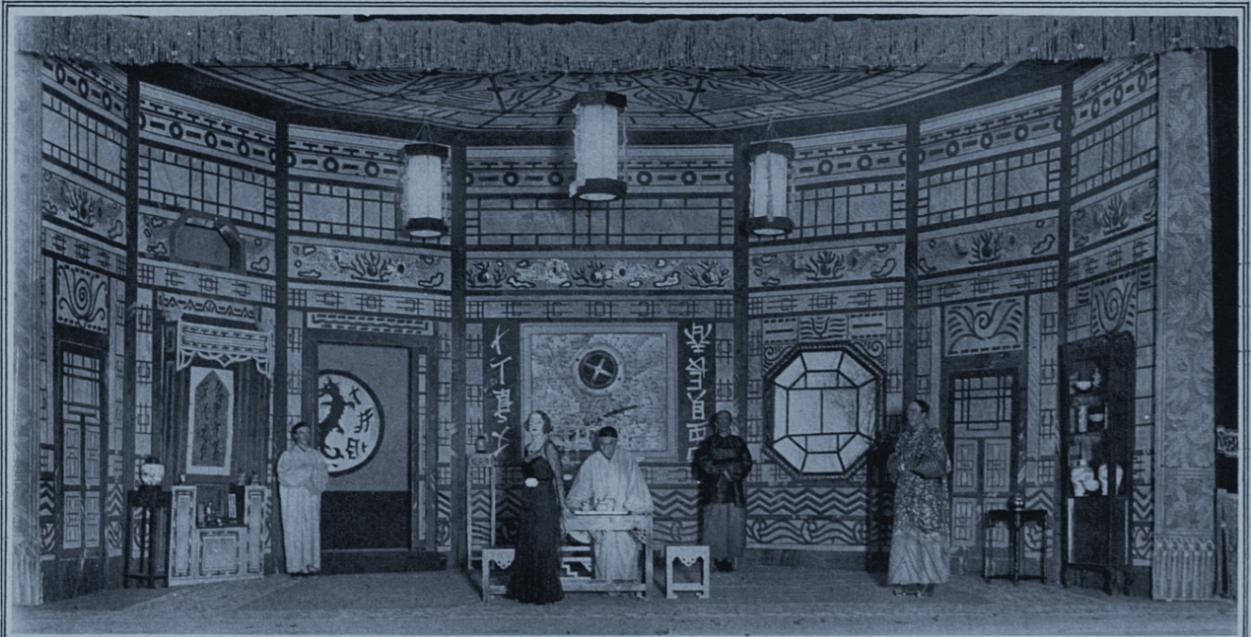

武家室内场景中,从中式灯笼到中式门窗再到中式桌椅,以及整个装饰风格,该剧使用的布景和道具都是符合西方人传统观念里的“中国化”的。而这只是西方人按照头脑中的刻板印象装置出的中式场景,因为尽管他们也尝试去了解中国这个文明古国的文化,但始终是以打量的眼光去看待,没有真正学到中国文化的内核和精髓。值得注意的是,布景中央悬挂的一副对联是贴反了的。右侧是倒置的“富贵长春”四字,从笔体来看,应该是西方人仿写的汉字而不是出自中国人之手;左侧则无法辨认,应该不是汉字。这一举动究竟是创作者仅仅追求形式上的中国化而未对中国文化深入探究导致了文化符号的错误呈现,还是暗指中国故步自封是违逆历史发展的做法而有意为之,我们不得而知。但无论出于哪种原因,都表明了创作者乃至当时西方社会对中国文化存在误读,而这种误读是西方对中国文化有意识的、带有创造性的误读。

(二) 孝道的误读

“百善孝为先”,孝道文化是中国传统文化的基本文化。“不孝有三,无后为大”,在中国的孝道文化中,子嗣绵延以保家族香火延续,儒家源于宗法制度而将其发挥和倡导成为处理家庭乃至社会关系的道德规范。但在西方人对中国文化的浅显认知里,中国人最大的过错无外乎没有儿子,他们认识不到在农业社会里男子对家庭劳动力的重要贡献,也理解不了封建社会里“三从”的男权思想的历史根源,只看到中国人想要男孩的表象。剧中武先生可以接受不再另娶,却执意要再收养一个男孩,因为“一个人没有儿子他会死不瞑目的。没有儿子,他死后就不能被妥善安葬,不能被哀悼、被祭奠”。这不仅是对女性身份的亵渎,也有违孝道文化的深厚意蕴。

武先生为女儿与一位官吏指婚,但同样受了西方文化熏陶的南平追求个性解放,追求爱情自由。武先生在得知女儿与一位英国人相恋后,没有尊重女儿的意愿同意二人的婚事,反而因为她失节“给家族蒙羞”而将她残忍处决。尽管他十几年来对南平宠爱有加,但她做了“令家族声誉受辱”的事,这是“大逆不道”,必须将她处决“以正家风”,此时亲情之爱让位于家族清名。西方人没有认识到“孝”是维护家庭伦理乃至国家统治的重要手段,也没有认识到它对于修身养性、塑造人格的重要作用,而只是恶意放大了忠、孝观念对人性尤其是女性的摧残。在“孝”的道德绑架下,女性生命被随意剥夺,女性地位被无情践踏,体现出西方对中国孝道文化的消极误读。

(三) “礼”的误读

主角武先生是一位时代的产物。19世纪以降,中国与西方的联系日益紧密,武先生的爷爷敏锐地捕捉到时代走向,让幼年的武先生同时接受东西方两种教育。但武先生更多地并不是对西方独立、个性、理性等品质的宣扬,而是传统中国人对“礼”的维护。正如孟德斯鸠所指出的:“在中国,礼与民族生活和民族精神融为一体,尤其是他们把宗教、法律、风俗、礼仪都混在一起。这四者的箴规,就是所谓礼教。……中国人把整个青年时代都用在学习这种礼教上,并把整个一生用在实践这种礼教上。”b武先生少年时代就能流利地背诵《礼记》,熟知中国的历史,又快又准地写一手好字,他的思想非常中国化,甚至十三年的国外漂泊生活也丝毫没有使之褪色。他坦率地采用了在英国生活方式中发现的一切优点,但总是怀着一颗中国人的心。就是这样一位“中学为体,西学为用”的崇礼的中国人,在欧洲作家的笔下最终以悲剧结局收场。笔者认为这样的剧情安排是带有指向性色彩的,意指任何想要维护东方传统、挑战西方强权的势力都要被毁灭,西方最终会取得胜利,东方始终从属于西方。

剧中武先生在发现南平与英国男孩的恋情后不仅加以阻挠,还处决了女儿并对格里高利一家展开报复。而事实上这样的血亲复仇观念在西方悲剧中经常出现,在中国文化中却缺乏生存的土壤。中国文化精髓“礼”讲求“仁者爱人”,“仁”是个人修养的最高境界,每一个个体“克己复礼”,就会实现社会道德的最高理想,即“天下归仁”;讲求“忠”“恕”,强调以德报怨,反对复仇观念。即使历史上流传一些游侠复仇之事,也多是为父兄、为挚友或为国家报仇雪恨,总之是为捍卫人间正道,必定“冤有头,债有主”,像武先生这样牵强附会一个理由就向无辜者残忍复仇,这种做法在中国人看来是极不人道的也是极不合情理的,体现出西方人以自身为标尺去衡量中国的“礼”而对之产生了误读。

该剧从主题思想、情节内容到布景装置都有意无意地迎合一些西方人意料之中、期待之中的古老、陈旧、落后、充满异国情调的“中国想象”,这是一种无意识的霸权主义或西方中心主义。中国文化也就成了由一些固定符号组成的简单体系,整个西方世界对中国的认知都受到这个体系的影响,使得对中国文化的解读始终停留在表面的猎奇而不能深入地探究,从而导致了误读的产生。

三、对中国文化产生误读的原因

文化误读源于文化差异,受制于作者的语言水平、知识结构、思维方式、价值观念等,也受社会历史条件、时代背景、文化交往能力等的影响,甚至常常因为服务于解释者的某种利益需要而具有浓厚的意识形态色彩。

(一)作者原因

文藝作品的创作并不只反映作家的“个体无意识”,更反映出积淀于个体思想里的更为深邃的“集体无意识”。因此作家在进行创作时,无论如何都避免不了本土文化的纠缠和萦绕,摆脱不了本民族文化的视野局限,总是用“自我”文化去观照和理解“他者”文化,由此就会产生异质文化的误读。

1. 哈罗德·欧文(Harold Owen)与哈里·莫里斯·弗农(Harry Morris Vernon)

哈罗德·欧文是英国诗人和军人威尔弗雷德·欧文的弟弟,是一位传记作者和航海家,曾多次航海远行,但并没有明确的资料显示他到过中国。哈里·莫里斯·弗农是一位美国的剧作家和电影编剧,在20世纪30年代曾为福克斯和米高梅等电影公司担任编剧。从有限的资料获知,二人并不是职业剧作家,也并不熟知中国文化。

二人在20世纪初创作了《武先生》这部以中国为背景的戏剧在英国舞台上成功上演,并且经笔者检索获知该剧在“17—20世纪英国期刊数据库”中被频繁报道,而后被知名作家米恩改编成同名小说,可知这部剧在当时曾风靡一时,广受欢迎。但据可知的资料显示,二人并未到访过中国本土或与中国人有过直接的深度接触,更谈不上对中国文化有深入的探究,可见二人创作的初衷一方面是为了满足西方人的好奇心和观赏欲,争取最大多数的观众,以获取最大的利润,因为“最广泛的普遍兴趣也就是超越人的阶层、群体、职业、学历等社会属性的兴趣,说到底无非就是与性爱、犯罪、冲突、猎奇等有关的本能兴趣”c;更重要的一方面是通过剧中对中国文化的误读和对“西方中心主义”的宣扬,隐喻在中西文化博弈中,先进的西方文化必将战胜落后的中国文化,从而强化西方人的自我认同。

2. 路易斯·乔丹·米恩(Louise Jordan Miln)

小说作者路易斯·乔丹·米恩是一位深入学习过中国文化并且对之非常仰慕的美国作家。她曾在孩提时代拜访过居住在旧金山的亲戚,有机会接触和了解到当地的唐人街生活。19世纪末,她曾和丈夫乔治·克莱顿一起游历远东,表演戏剧,尤其对中国着迷,游览了上海、香港、广东等地。她在《一个西方艺人的东方印象》一书中,对中国的社会生活及风俗礼仪发表了自己独特的看法,挑战了传统价值观,集中表达了对中国历史文化的喜爱和对西方野蛮殖民的不满。米恩的创作生涯是在英国度过的,她是赛珍珠的先驱,一生出版过十几部与中国相关的作品,一度极为风行。1918年,米恩凭借根据流行戏剧《武先生》改编了同名小说,在英国和美国都广受赞誉,她也迎来了事业的真正腾飞。

在小说《武先生》中,我们能看出她对中国文化的研究,也有关于中国婚礼等民俗场面的描写,并出现对香港的赞美、对中国人性格的褒奖等。但当时的多数西方作家对中国的认知都是粗浅的,即便像米恩这样游历过中国的作家也是选择性接受,虽然亲自到访,却是走马观花,并未真正地了解中国社会,体味中国生活,所以作品中呈现的多是对中国文化的片面解读。客观评价该小说的价值取向,它仍然没有跳出“西方中心主义”的视野窠臼,不过令人欣慰的是似乎也没有出现明显的对中国文化的恶意贬损甚至谴责诋毁。在当时“西方优于东方”的论调甚嚣尘上的时代背景下,米恩能较公正地对待东西方文化,较少误读地探究和热爱中国文化,对殖民地人民寄予深切的同情和真诚的赞颂,是难能可贵的。

整体看来,《武先生》仍具有浓厚的政治和意识形态色彩,既有可能是作者的个人生平导致的态度偏向,更可能是社会历史条件和国际关系深刻影响了作者的审美标准和价值判断。

(二)社会原因

误读既可能是由于东西方文化差异而使西方人对中国文化的理解出现偏差,也有西方人有意的、人为的误导和歪曲,从主观上将“落后的”中国文化意识形态化,笔者认为剧中的误读现象是两种原因共同作用的结果。

剧中武先生和格里高利一家代表的二元对立是黄种人和白种人之间的对立,是东西方文化之间的对立,武先生代表了“落后的”中国违背历史进步的邪恶势力,格里高利一家代表了“先进的”西方顺应时代潮流的正义势力,最终邪不压正,体现了西方社会的种族优越感。而南平的个性被严厉否定,生命被随意剥夺,成为父亲与恋人斗争的牺牲品,体现了男权社会对女性的挤压和践踏。这是一种典型的“种族—性别”话语交叉。埃蒂安·巴利巴尔指出:“种族主义和性别歧视通常是相互结合发挥作用的,性别歧视往往是种族主义的先决条件。”d这套糅合了种族和性别两个维度的西方强权话语,体现了西方文化霸权和殖民主义意识形态。

西方国家掌握着文化输出权,以“自我中心主义”的优越感对东方文化普遍轻蔑,东方文化在他们的视域里常常是落后野蛮的嘲笑对象,也常常是满足殖民猎奇谈怪心态的异国情调。西方文化凌驾于东方文化之上的权力关系或者说是支配关系和霸权关系,长期影响着世界历史的进程,也控制着人类文化地图的格局。近代以来,西方社会在世界范围内建立起文化霸权。霍尔指出,文化霸权指通常不依靠武力,而是以一种暗示的符码把主导意识形态编码于大众媒体之中,让社会各阶层广泛接受其主导话语,接受其倡导的精神框架。这一过程的表象是,西方将自身的意识形态看作是优于“他者”的世界观,并有义务将这种优势价值观普世化以帮助与拯救落后的东方国家。而这一过程的实质是,西方将自身的意识形态融进文化机器中强制灌输给殖民地与半殖民地,将本民族的价值观变成占优势地位的世界性价值观,从而在政治上鞏固霸主地位,在经济上获取更多利益。

剧作家、艺术家受“殖民语境”的干扰和遮蔽,对跨文化影响下英国舞台上的中国故事的创作倾向抱有微妙的心态。《武先生》中家庭矛盾的戏剧情节背后,反映的是东西方文化差异使西方对中国文化产生误读,东西方政治博弈使西方将中国文化意识形态化。《武先生》 中呈现的中国文化是20世纪初西方“社会集体想象”的产物,是作者乃至西方人通过固定的话语创造出来的一种意识形态模式,并被西方人融入他们的作品中,目的是让西方社会建立文化和民族自信,确立世界的统治地位。

四、如何正确看待误读

积极误读是指主体文化能够承认客体文化的存在价值,并从客体文化的“他者”立场反观自己的文化,虚心吸收长处,批判自身的匮乏与不足。消极误读是指主体文化对与自己相异的客体文化采取排斥态度,以自我中心主义的优越感藐视或消解对方。e文化误读在广泛意义上是从跨文化交流初始就产生了并在过程中普遍存在的一种认知现象。在跨文化传播的过程中,应合理解释积极误读,尽可能地减少消极误读,实现正确的文化阐释和高效的文化交往。

(一)合理解释积极误读

在跨文化交流的过程中,只要存在文化差异,误读就在所难免。然而文化误读也并非一无是处,它在一定程度上反映出人们对异质文化产生兴趣并尝试探究,这是一种主动接近其他文化的积极努力。要消除异质文化间的误读是不可能的也是不必要的,因为误读也不无创造性意义。在一定程度上,文化误读也是对异质文化的一种丰富和扩展,积极误读常常能够补充新的解读,或是揭示某些潜在的、不易察觉的特征,还会创造出新的意义,体现出本土文化的自主性和能动性。在人类文化史上,文化间某些不可翻译、不可通约的因素,常常是推动不同文化相互吸引、交流、借鉴的因素。“从历史来看,这种误读又常是促进双方文化发展的契机,因为守恒同一的解读,其结果必然是僵化和封闭”f。

正如米恩的创作,她并不是囿于对中国文化的刻板印象而做出随意的猜测或武断的评判,而是在亲身游历过中国、深入接触过中国文化后,在原剧的“西方中心主义”的基调上,加入自己对中国文化的公允认知和客观解读,其中不乏对中国的褒奖和赞扬。虽然在其小说中仍未改变“欧洲是世界的中心”的固有观念,但却在尽是依靠主观臆断来塑造中国形象、创作中国故事的时代风潮中独树一帜,详细介绍了中国的风土人情、礼仪习俗、社会生活等,从另一个角度为西方解读中国文化提供了参照,为中国文化的价值发声,也为东西方文化交流开辟了道路。

文化因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。文化误读是文化互鉴的一种表现形式,是跨文化传播的一个必经阶段,是为促进文化发展提供的一场契机。分析历史上的文化误读也可以对当下的跨文化交流实践提供借鉴和指引。一方面,要尽可能站在对方文化的立场上对其进行解读,尽可能避免对其他文化产生误读;另一方面,对于别国对自身文化的误读,要理性看待,反思自身文化的不足之处。

(二)减少消极误读

20世纪初英国舞台上演出的中国故事虽然暂时满足了西方人对中国传统文化的猎奇心理,但却忽视了通过中国优秀文化让世人了解中国人的社会习俗、思维方式、价值观念、道德理想等形成的根本原因。在传播学理论中,选择性接触、理解和记忆是指人们普遍会根据自己既有的观念去看待事物,西方人按照自己的刻板印象和思维定式来评价和判断中国传统文化,就会产生消极误读。这样的介绍和宣传并没有起到让世界正确认识中国、让中国真正走向世界的作用。

文化语境中的外来文化形象往往蕴含着本土文化的自我调适;换句话说,西方社会往往按照自己的文化样态去观照中国文化,就会出现一种“先见”性甚至“成见”性的认知。

西方作家对中国文化的排斥源于他们的文化想象,目的是识别和维护他们的文化。东西方文化差异是根深蒂固且难以改变的,由此导致的文化误读是在所难免的,但不应该过分放大和突出文化之间的对立和差异,而应该寻求普世价值观,促进文化之间的互通互助互鉴。文化间的理解是相对的,而不理解则是绝对的,文化的多样性决定了本土文化和“他者”文化无法实现完全的统一。我们必须尊重各国文化,尊重文化差异,以一种更加宽容和开放的心态看待文化误读,而不是盲目排斥和抵制。就认知主体而言,既要具备良好的心态,也要具备必要的知识储备。良好的心态能使我们以更加平等、尊重、开放、包容的态度面对跨文化交流,摒弃偏见与定式,正确地认识异质文化,实现理解和对话;必要的知识储备能使我们面对不同的文化时,不武断地对其内涵加以评判,而是结合自己的文化语境正确地解读。

五、结语

文化差异及由此产生的文化误读为我们借他山之石攻己之玉提供了参考和借鉴,并能促使交流双方在相互参照中进一步认识和观照自身。减少消极误读是促进跨文化交流的必要条件,东西方文化的沟通需要无数的“反”消极文化误读方能实现。在未来的跨文化交流实践中,要加深对外来文化的理解,尽量减少误读;同时,也要积极促进中国文化对外传播,要更加注重发挥文化“润物细无声”的特性,以外国人容易理解和接受的方式提高传播效力,把一个真实的中国介绍给世界。对于积极的误读,予以引导;对于负面的误读,予以澄清;对于意识形态的歪曲,加以反对。在未来的跨文化交流实践中,要合理解释积极误读以此传播中国优秀文化,同时减少别国对中国文化的消极误读至最大限度地消除误解。要跨越“自我”与“他者”之间的文化鸿沟,从“他者”出发,看见“他者”的文化表现形式,听见“他者”的话语表达,深入探究“他者”的文化内涵,进而理解“他者”的文化精髓,实现多种文化的相互融合与共同繁荣。

a "MR.WU"——BY "SERVICES" AMATEURS: A MALTA A.D.C. PRODUCTION. The Sketch. Apr 15, 1931; 154, 1994; British Periodicals pg. 51.

b 〔法〕查爾斯·孟德斯鸠著,张雁深译:《论法的精神(上册)》,商务印书馆1961年版,第313页。

c 郭庆光:《传播学教程(第2版)》,中国人民大学出版社2011年版,第154页。

d E. Balibar &I. Wallerstein. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities,New York:Verso,1991:49.

e 孙英春:《跨文化传播学》,北京大学出版社2015年版,第166页。

f 乐黛云:《文化差异与文化误读》,《中国文化研究》1994年夏之卷,第17—20页。

参考文献:

[1] Miln, Louise Jordan.Mr.Wu[M].New York : Frederick A. Stokes, 1919.

[2] 贾玉新.跨文化交际学[M].上海:上海外语教育出版社,1997.

[3] 乐黛云.跨文化之桥[M].北京:北京大学出版社,2002.

[4] 熊伟.透视跨文化传播的“误读”问题[M].东南传播,2008,(7).

[5] 单波.跨文化传播的基本理论命题[J].华中师范大学学报·人文社会科学版,2011,50(1).

作 者: 庞庆,北京外国语大学艺术研究院中国传统戏剧对外传播专业2018级硕士研究生。

编 辑: 张晴 E-mail: zqmz0601@163.com