以德国五大超市为例分析商业广告语中言外行为类型的运用与功能

◎赵 珉

1 引 言

现代社会中,商业广告借助多种媒介,充斥着人类的日常生活。广告业者各展所能,力图在有限的篇幅内用简洁响亮或抓人眼球的语句来吸引观众/听众,“于道德、情感、理性三方面唤起认同”,(Schweiger/Schrattenecker,2001:185)促使其成为商品消费者,从而达到商业广告“推广、获利”这一最终目的。(Janich,2005:18)而这些广告的接受者对此的反应不尽相同:有人欣然接受,转而成为消费者;有人无动于衷,继续保持原本的消费习惯;甚至还会有人为认为广告语愚蠢无聊或矫揉造作,进而对所宣传商品产生反感厌恶情绪。就言语行为理论范畴而言,这个过程完整体现了三种言语行为,即言内行为、言外行为与言后行为。广告语句被印刷于纸张之上,或被宣于演员之口,这种词汇、语音的表述便是言内行为;商家力图唤起信息接收者对内容的认同,使其做出消费举动,这便是言外行为;而这些广告语带来的结果,即人们可能出现的消费、沉默或抵制举动,则可理解为言后行为。(Janich,2008:120)三种行为中,言外行为具有举足轻重的地位,它在一定程度上决定了说话者的言语效果,即产生何种言后行为。美国语言学家约翰·塞尔(John Searle)将言外行为分成了阐述、表达、指令、承诺及宣告五大类,这也是当前言语行为理论中言外行为的通用分类。抱着同一种真实目的,选用不同类别的言外行为,便可能产生不同效果的言后行为,影响商业广告语最终目标的实现情况。①若从会话含义理论角度分析,这一过程也可理解为,不同的言外行为类型,分别以何种作用机制,将隐含在言语中的真正意图传达出去,听话者以何种程度接收信息,从而如何影响真正意图的实现效果。

2 约翰·塞尔言外行为理论

2.1 理论研究历史简介

1962 年,约翰·奥斯丁首创言语行为理论,言语行为被明确地一分为三,即“以言指事”的言内行为、“以言行事”的言外行为以及“以言取效”的言后行为。这三种行为伴随着言语的表达同时发生,彼此相关。这其中,言外行为被认为是言语行为过程中的关键。(Austin,1972:170-181)约翰·塞尔进一步发展了奥斯丁创立的理论。在其1975 年出版的著作A Taxonomy of Illocutionary Acts 中,他明确了奥斯丁五大言外行为类型的划分标准,并在此基础上提出了更为完善的五种基本类型,即阐述(如断言、报道、通知等)、指令(如请求、命令、建议等)、承诺(如许诺、约定、威胁等)、宣告(如提名、解雇、命名等)以及表达(如感谢、问候、祝福等)五大类,这也成为当前言语行为理论框架下通用的言外行为基本类型。

2.2 五大言外行为类型分类标准

同奥斯丁一样,塞尔也将言外行为视为每一个言语行为过程的中心环节。他认为,言外行为是“人类语言交流沟通过程中的最小完整单位”,(Searle,2004:163)同时也是“最小语义单位”。(Searle,2004:164)为了整理完善不同类型的言外行为,他在A Taxonomy of Ilokutionary Acts 一书中提出了十二项划分标准,下文为其中重要的三项:

言外之的(illocutionary point),指说话者希望通过自己的表述,达到何种交流目标,或产生何种实际效果。这一标准被视为区分言外行为类型的最为重要的一项。

适从向(direction of fit),着眼于主观言语与客观世界之间的关系,分析究竟是所述话语去适从客观现实(如新闻报道等),还是客观现实去适从话语(如许诺、请求等)。

表达心理状态(psychological states),指说话者出于何种内心状态而进行言语表述。一般而言,说话者在实施一个具有命题内容的行为时,都能体现自身的心理状态,如一个人在陈述理由时体现了自己的坚定信念,在发出命令时体现了内心的某种希冀,在道歉时则体现了某种懊恼与后悔。

2.3 言外行为五大基本类型

(1)阐述类:此类型的言外之的是使说话者对外界做出一个保证,保证其言语表述同真实情况相符。就适从向而言,在这一类行为中,主观话语适从于客观世界。就表达心理状态而言,阐述行为反映了说话者内心的某种较为坚定的信念。宣告、通知、描述、预测、断言、报道等动词均为阐述类言外行为的具体事例体现。

(2)指令类:此类型的言外之的在于,说话者试图通过言语,让听话者去进行某一行为。适从性为客观世界适从于言语,即让事实依据所表述的命题内容去发展变化。所体现的心理状态为一种愿望,说话者期待听话者在未来通过相应行为,实现其特定愿望。命令、建议、请求、推荐、问询、要求等动词均为指令类言外行为的具体事例体现。

(3)承诺类:同指令类行为的言外之的相反,承诺类行为的目的在于说话者试图通过言语,使自己去实施某一行为,或让自己承担起实施某一行为的责任,由此客观世界适从于主观言语。所体现的心理状态为一种意欲,说话者欲图在将来完成某一行为。许诺、协定、发誓、恐吓、打赌、约定、许愿等均为承诺类言外行为的具体事例体现。

(4)宣告类:这一行为一般发生在较为正式的机构体制范畴内,由某一权威人士来实施,言外之的在于将命题内容与事实情况结合统一。就适向性而言,言语与客观世界相互适从,且这一适从几乎是即刻完成。权威人士在宣告某事时表达出的对于此事的责任与担当,则是促使其进行该种行为的心理状态。解雇、定义、立下遗嘱、法庭无罪宣告、人选提名、新生儿洗礼命名等动词均为宣告类言外行为的具体事例体现。

(5)表达类:此类言外行为目的即说话人表达某种特定的思想或情感。与其他四种类型不同,在说话人实施表达类言外行为的过程中,言外之的与心理状态得到同时体现。而就适从向标准而言,言语与客观世界并没有适从关系。比如,在 “谢谢您在工作中对我的支持”一句中,说话者目的既不是要表达“您支持我的工作”,也不想通过话语让“您”在未来“支持我”,只是基于一种命题的真实性(即已经发生了“您支持我的工作”这一事实),希望通过话语来表达自己的感谢之情。感谢、问候、祝贺、欢迎、控诉、诅咒等动词均为表达类言外行为的具体事例体现。

3 德国五大超市广告语分析

3.1 语料选择理由

本文在言语行为理论框架内,选取德国五家超市的广告宣传语作为研究对象,研究其所体现的言外行为类型,并分析其对言后行为可能产生的影响。之所以将其作为语料研究对象,原因有以下两点:首先,广告语均来自从事同一类商业活动的行业,语料分析具有可比性;其次,这五家超市为德国普通民众常去的消费场所,所售商品种类齐全,消费群体年龄层次范围较广,其广告语面向的目标人群数量庞大,且借助传统(如报纸、电视)或新兴(如互联网、App)媒介拥有多种发声渠道,频繁出现于受众视野之中,这保证了语料符合“代表性”这一选材标准。

3.2 实例分析

出于语用经济的考虑,广告语大多以短语而非一个较长的完整句的形式出现于公众视野,这种大量留白的表达给了人们相对较多的空间,以对其进行理解与研究。以下仅根据话语逻辑,分析其所属的主要言外行为类型及其功效。所选取商业广告语按超市名称首字母排列。

3.2.1 Kaufland: Hier bin ich richtig (我在这里,在这个正确的地方)

Kaufland 超市的这句广告词结构齐全,语义明确。该陈述句从顾客视角出发,以第一人称“我(ich)”发声。广告词配上热情的红色品牌标志或是明快的女声配音,向观众/ 听众传达着这样一个信息:来这里就是来对了地方,相信我吧,我说的就是事实。就适从向而言,基于自己亲身体验过了这里的商品与服务,才得出“这是购物正确的地方”这一结论,即言语适从于客观世界。与此同时,这句简短的广告词用明确清晰的表述,向“同属”消费者(或是潜在消费者)群体的听话人传达出一种发自内心的坚定的判断,即“来这里消费不会出错”。综合以上三点,Kaufland 广告语类型属于阐述类言外行为,超市方借“顾客”之口,以一种“断定/ 得出结论”的形式做出言语动作。不过,值得注意的是,此处发声的“顾客”并非现实生活中的消费者,而是一个虚拟出来的角色,其最终目的仍然是为处于幕后的超市方服务。努力说服听话者,使其相信“这里是对的地方”的,并不是真实的消费者;言语所表达的结论是否真的建立在亲身实践基础之上,即同客观世界相一致,也并不可知;而那种“来对了地方”的坚定信念,其实也只是超市方希望听话者感受到的。尽管如此,听话者却可能因为感觉与这个虚拟说话者属于同一群体,有了代入感,在情感选择中被不着痕迹地构建出一种相信,进而来到这里消费,这便是这一言外行为类型在Kaufland 广告语中所产生的效应。

3.2.2 Lidl: Lidl lohnt sich(Lidl 值得一去)

若从静态的文字角度分析,Lidl 超市广告语可被补充为:我觉得,Lidl 超市值得一去。这与Kaufland 广告语一样,同属阐述类言外行为。虚构的“我”以类似朋友的亲密身份,用 “亲自”体验过的“客观的、符合事实”的经历,努力向听话者保证“那里值得一去”,希望用自己的这一种坚信去感染听话者,促使其转为消费者。

不过,若人们通过电视或超市广播,听到过这句广告语被播音员动态播送,便会是另外一番理解。沉稳浑厚的男性声音,营造出一种庄重权威、颇有一锤定音感觉的气氛。再加上西装革履的代言人,出现在店内海报或荧幕上,如此听觉与视觉的组合强化,极容易促使信息接收者形成这样一种认知:在经过相关专业机构的深入考查之后,一位权威人士于公开场合出席,将Lidl 认证为“值得一去”的超市,郑重地授予Lidl 这一荣誉。由此,在接收者潜意识中,广告语被自然而然地扩展补充如下:我宣布,Lidl 值得一去!从言外之的角度分析,这个男士运用他从浑厚有力嗓音中便可窥见一二的权威,在信赖其专业性的听话者中间顺利地实施“宣布”这一动作,Lidl 超市被成功地授予“值得一去”的光荣称号,广告语的命题内容与事实情况结合统一。就适从向而言,言语与事实相互适从。一方面,Lidl 的各项指标经过考核,确实“值得一去”,言语符合事实;另一方面,通过“宣告”,Lidl 获得这一荣誉,客观世界发生改变,且这个从无到有的获奖过程伴随着动作即刻发生。心理状态方面,权威宣布超市荣膺此项殊荣,表达了一种建立在专业性之上责任感与使命感。由以上三点可知,Lidl 超市广告语属于宣告类言外行为,借助一个被刻意伪装成“权威人士”的浑厚男声,行为得以实施。当然,既然这个权威声音是被刻意塑造,那他的最终目的便是为幕后的超市方服务。超市方假借权威之口,向听话者传达(甚至可用“灌输”一词)一个看严肃正确、不容反驳的消息,即Lidl 担得起“值得一去”这个称号。在如此郑重其事、煞有介事的宣告行为下,听话者出于对(虚拟)专业机构的信赖,转而变成消费者。

3.2.3 Netto: günstig sind wir sowieso(不用说,我们总是如此价廉物美)

Netto 超市的这一广告语为完整的陈述句,主语、系动词及表语一应俱全,语义明确,故信息接收者无需对此进行补充理解。它以超市方作为第一人称叙述主体,对外宣称其商品价廉物美。且从句子结构分析,该句未遵循通用的“主语首位”句式,而是将表示“价格便宜、质量过硬”的形容词表语günstig 放于句首,突出强调商品特质。就言外之的角度分析,说话者借助陈述句,描述为表象,宣称为实质,通过这一具体组合动作,向接收者保证自己的商品在品质及价格上具有何种优势,希望对方能够信服这一命题内容与事实情况相符合,进而可以做出相应消费行为。就适从向而言,广告语创设的说话主体以其特定主观角度出发,发表一个基于“事实”的结论,主观言语由此适从于客观世界。就表达心理而言,说话者在语言表达过程中,投射出自身对于所述言语真实性与正确性的坚信不疑。其中,副词sowieso 在表示“不言而喻、理所应当”的意思之外,还是一种口语化的表达倾向,这就更淋漓尽致地展现了其内心出于对自身商品优势的深信而产生的自豪与自信。综合以上三点,Netto 超市广告语类型属于阐述类言外行为,以“描述/宣称”这一形式来实施具体的言语行为。行文至此,我们可以对Kaufland 广告语做一简单回顾与比较。两句表述同样语义清晰、同属阐述类言外行为,只不过前者以虚构的顾客身份进行阐述,而本节的Netto 广告语则从商家角度出发。虽然叙述主体不同,但在被视为区分言外行为类型最重要标准的言外之的这一方面,两者殊途同归,都希冀通过各自言语行为,对真正的消费者就商品及服务方面做出令人满意的保证,使其信服所阐述的信息内容。

3.2.4 Real: einmal hin, alles darin (一入店门,应有尽有)

Real 超市的这句广告语对仗工整且押韵,读起来朗朗上口,极易给人留下深刻印象。不过,由于德语句子以动词为中心词展开构成,可该短语中仅出现了副词与代词,所以此处留给听话者较多的理解空间,从而可以按照同样正确的逻辑,从不止一个角度,将这个短语补充为完整句。

首先,人们可以从超市角度出发,将其补充为我们承诺,若您进店购物,就能满载而归。就言外之的分析,说话者向外界描述,他将实施一个动作,即以其应有尽有的商品,给顾客良好的购物体验,具体说来,便是满足顾客所有的购物需求,使其拥有一次便捷而满意的消费过程。就适从向标准而言,进入店铺的顾客的客观世界将发生变化,他们会像广告语中所描述的那样,在这里购买到自己想要的所有商品与服务,享受到不留遗憾、尽兴而归的购物体验。超市方通过这个口号,向潜在客户群传达出一个明确信号,即“致力于提供满意服务”的坚定理念与目标。从以上三点可知,Real 广告语类型属于承诺类言外行为,说话者以“保证/许诺”的形式来实施具体的言语行为。

当然,鉴于动词的缺失,人们在理解过程中,还可能从消费者角度出发,将此广告语补充为我一入店门,发现里面商品应有尽有。这便是典型的阐述类言外行为,以“断定/得出结论”的具体形式加以体现。故完整的广告语应为我发现,自己去一趟Real,能在那里买到所有想要的东西。它向外界传达着这样一种言外之的:相信我,这里的货架上真的摆满了商品,不管是什么东西、怎样的价位,都能在这里找到。就适从向而言,说话者基于自己实地来过Real,亲眼见识过了琳琅满目的货架,才得出“这里什么都有”这一结论,即言语适从于客观世界。此时,说话人内心状态是深信,他深信自己亲身感受过的这个现实。不过,Kaufland 一样,这里的说话者“我”也只是由广告商虚构、符合超市利益的“傀儡”,可听话者会因为同一种身份而产生亲近感,代入与说话者一致的心理状态,更容易被说服,相信言语所描绘的“应有尽有”这个“客观”世界,进而憧憬自己也同样能拥有一段尽兴的消费体验。由此,该广告语也就更加容易地实现其言外之的。

3.2.5 Rewe: besser leben (更好地生活)

Rewe 超市的德文广告语仅由两个单词构成,以超市方视角进行表述。动词“生活(leben)”以不定式原形形式出现,人们先想到的极有可能是由助动词加动词原形形式组成框架结构的第一将来时句式。据此对这句广告语进行补充,则为我们保证/许诺,我们的商品与服务能使您更好地生活。超市方许下承诺,自己会在未来去实施“为顾客提供更好生活”这一动作,这便是这个广告语的言外之的。就适从向标准而言,顾客的未来生活将会如广告语所言,变得或是更绿色健康,或是更经济实惠,或是更方便快捷,客观世界将随着这一言语,发生相应的变化,呈现出一种更加美好舒适的生活状态。与此同时,这个通过各种媒体频繁出现于公众视野之中的庄重承诺,反复向言语接收者传达了自己的一种决心,表达了一个坚定的意欲,即致力于为客户打造更高品质的生活。由以上三点可知,Rewe 广告语属于承诺类言外行为,超市方这一说话者以“保证/许诺”的形式做出言语动作。不过,细细想来,承诺中的“更好生活”这一动作究竟如何才能得以实施,“创造更好生活”的这一决心究竟如何才能得以成为现实,靠的并不是超市无条件的付出,而是消费者来超市进行购物,通过经济消费,购买到商品与服务,进而感受到依附于商品与服务之上的“更好”的感觉。换言之,顾客用金钱换得超市的实施行为,换得有可能的、依据广告语中的表达而发生的未来生活的改变。若将广告语充分补充完整,应为我们保证/许诺,若您购买了我们超市的商品与服务,将能更好地生活。由此可见,Rewe 超市这一承诺类言外行为的广告语非常巧妙地省略了“购买”这个动词,模糊了能使适从向成立的真正的动作执行者。广告语接收者有可能因此而以一种更加主动、积极的态度踏入Rewe,去追求“更好的生活”,这便是这一言外行为类型在Rewe 广告语中所产生的效应。此处,我们可以同上节Real 超市广告语做一比较。以超市角度对Real 广告语进行完整补充,可将其视为承诺类言外行为,这一类型与Rewe 一致。不过,虽然属于同一类言外行为,但前者承诺的先是一个具体而形象的事物,即“店中的商品种类齐全,同种商品价格层次范围广”,进而自然地引导出“尽兴而归”的满意感,这与后者一步跳到对“使顾客更加美好地生活”这个抽象概念的直接承诺有所不同。此外,Real 还通过方向副词dahin(去那儿),明确表达出了事实上承诺兑现的前提,即靠的还是顾客自己“走进店里”。可见, Real 选取一种更加直白、具体的方式,来强化承诺类言外行为对听话者的影响,而Rewe 则采用相对迂回、婉转的方式,以略为抽象且诗意的承诺,来影响听话者做出实质性的消费举动。

4 结 语

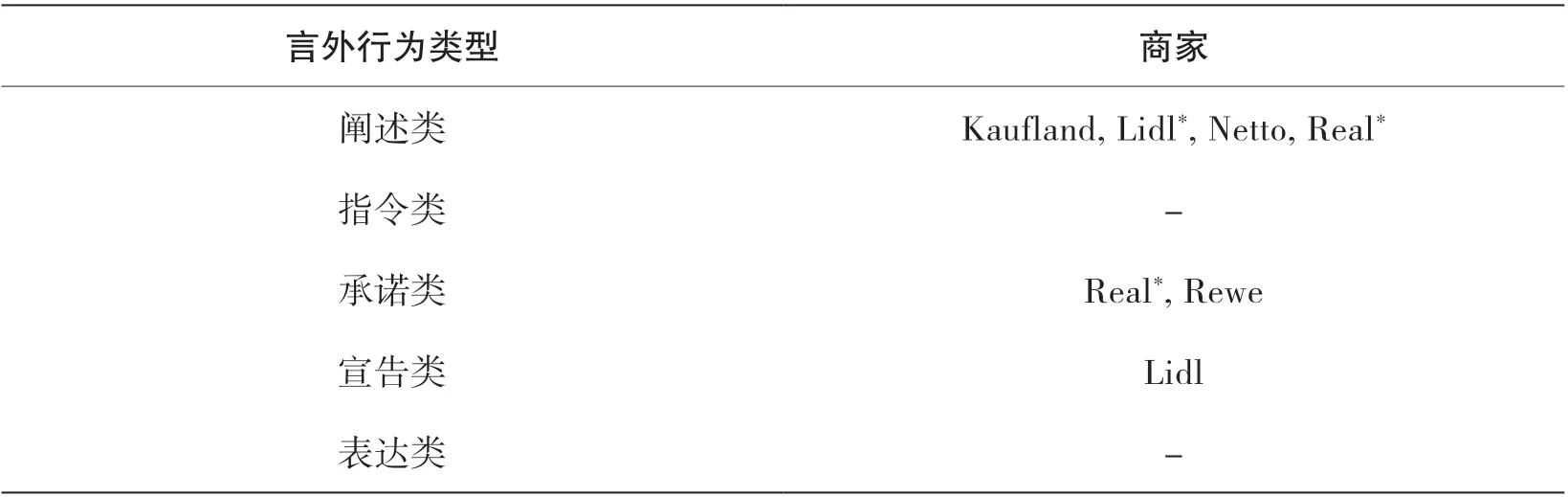

出于语言交际效率考虑,超市广告语多采用短语而非完整句子,这就可能导致不同的信息接收者产生出不同的补充解读,进而影响广告语言外行为类型的划分。但综合言外之的、适从向以及表达心理这三个决定言外行为类型的重要划分标准分析,并考虑到具体使用语境的因素(如语气、语调、语速以及随之产生的不同代入感),以上五家德国大型超市的商业广告语中体现的主要言外行为类型如下(表1)。

表1

从表格中可以直观发现,指令类与表达类这两种言外行为类型并未出现在所选取分析的语料中。前者以命令、请求等为具体动作,让听话者根据所表达的命题内容去创造客观世界,实现说话者的特定愿望,这在商业行为中无疑显得粗暴生硬;后者以感谢、问候等为具体动作,仅是一种基于以往事实的情感表达,言语与客观世界并无适从关系,故而在商业世界中又显得不具感召力。

在所出现的几种言外行为类型中,阐述类得到较为广泛的运用,它通常以宣称、描述、得出结论等具体动作或动作组合进行体现,通过主观言语适从于客观世界这一适从向机制的运作,使听话者认为自己接收的积极信息即是美好客观事实;承诺类数量次之,它通常以保证、许诺等具体动作或动作组合进行体现,通过客观世界适从于主观言语这一适从向机制运作,使听话者相信,自己所体验的客观世界将如所接受的积极信息一般美好;宣告类也占据一席之地,它借助语气语调的创造,虚拟出一个权威人士形象,以在公众场合的宣告为具体动作进行体现,通过言语与客观世界相互适从这一机制运作,使听话者在接收到积极信息的瞬间,即刻认为这些信息便是美好客观世界的反映,同时客观世界也正如主观言语所宣告般美好。不过,尽管言外行为类别不同,作用于信息接收者的方式方法不同,其终极目的却是相同的,即激发接收者对于信息内容的认同感,促使其做出消费举动,收获商家期待的言后行为。由此可见,语言学知识在商业领域的巧妙运用,对于释放消费潜能、达成商业目标具有巨大功效,其在生产消费领域的实践意义可见一斑。