日本的蛇信仰与百越的蛇图腾崇拜考略

◎孙思佳

世界上有很多国家不同程度的存在蛇崇拜现象,如“古代希腊、罗马、埃及、印度、东南亚、日本、美洲等许多地区都存在有关蛇类的千奇百怪的神话传说、形形色色的崇拜与禁忌。”(郑岩,1989:37)在日本,蛇崇拜从绳文中期发轫,经过弥生时代的发展后,作为一种普遍的信仰融入日本人的观念中并传承下来,至今仍有诸多与蛇有关的神话传说、民间习俗在日本广为流传,蛇及其图腾甚至被作为神祇供人敬拜。倘若我们对日本的蛇崇拜现象追根溯源的话,便会追溯至远古时期中国越地的蛇图腾崇拜。“越”是曾经活跃于中国东南沿海的一个族群,在上古中原华夏视野中,越人属于“南蛮”, 蛇图腾崇拜是其重要的族群识别符号,文献上对越人的蛇信仰亦多有记载,东汉许慎《说文解字》载:“蛮,南蛮,蛇种。从虫,亦声”,“闽,东南越,蛇种,从虫、门声”(十三篇上·虫部)。身处稻作文化发源地的古越人,从史前开始,便或因居住环境的急剧变化,或因政治、战争等因素,历经数次大规模的迁徙,其中一部分越人漂洋过海到达日本,为日本带去了影响极为深远的古越文化。这种外来文化逐渐被日本的本土文化所吸收,成为本土文化的一个重要组成部分,为其后世带来广泛、深远和持久的影响。基于以上所述,日本的蛇信仰与中国越地的蛇信仰之间存在着诸多相似之处也就顺理成章了。

为了更为清晰地梳理日本崇蛇习俗从发生到积淀的历史,本文将从考古发现、祭祀、文学记事等方面进行考察,着重分析“蛇”的宗教文化内涵和形象的多面性。这里所说的多面性,其中就有原始土著纯粹的生殖崇拜,有作为社稷神、海神、山神等的正面蛇神,也有代表凶恶、狡诈的反面蛇妖。这种意识形态的多面性是越文化辐射下发展、变化的结果,与古越人的迁徙、崇蛇文化的传入及其与本土文化的交汇融合息息相关。

1 早期蛇崇拜探源

在没有文字记录的史前或早期历史上,人类往往把对自然的感受和认识刻画在物体上。史前陶土器的装饰艺术中,某些纹样就蕴含了特殊的原始信仰,成为探索文化起源的重要对象。蛇的具象化图案出现在日本土器中的历史可以追溯至绳文时代中期,这一时期的长野县藤内16 号住居遗址曾发现一具绳文中期前半期的女性陶俑(图1),其整体呈板式,有突出的乳房,头部盘有蝮蛇。绳文中期的日本尚处于母系氏族阶段,因此该时期出土的土器中,用以表现人类的陶俑往往以女性居多。其突出的乳房表达了女性是孕育生命的本源,暗示了女性所拥有的神秘力量。绳文人把女性作为神的化身,其时还出现了能通神事的巫女。就生态学意义而言,蛇的蜕皮新生、二十小时以上长时间交尾以及大量繁殖的生物特性表现出其强大的生命力,蛇的剧毒可致死,更使人产生敬畏之心。绳文人把蛇装饰到作为女性神象征的女性陶俑头上,赋予其神圣的至高地位。显然,这是把蛇崇拜与生殖崇拜相关联,在巫术盛行的时代,人们用这种方式获取生存和繁衍的力量。

图1 头戴蝮蛇的女性陶俑

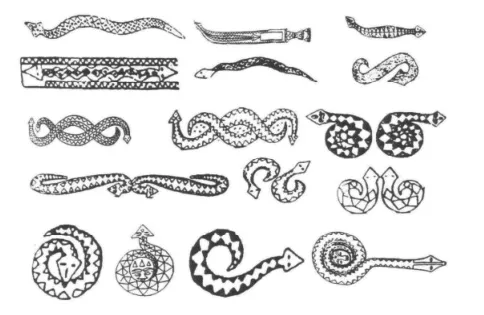

无独有偶,山梨县安道寺遗迹8 号住居遗址出土的绳文时代中期的有孔敞口土器(图2),腹部则用堆塑工艺装饰着一条盘踞的蝮蛇,蛇头向上昂起,呈三角形,蛇身刻满十分细小的圈,以示蛇皮上的花纹。这个纹样立刻就让人联想起台湾排湾族的陶器上类似的图案。众所周知,排湾族是越人的后裔,视百步蛇为图腾,以蛇为祖先之化身,至今仍保留着鲜明的蛇信仰习俗。吴春明(2012)认为,他们的室内摆设和各种生活用具都不同程度地装饰蛇纹(图3)。图3 盘蛇尾部弯曲盘踞,蛇身上刻画着百步蛇独特的三角形花纹,尖锐的头部昂然上冲,其沛然而生的力量感让人为之心惊。厦门海峡两岸博物馆馆藏的台湾排湾族祭典用蛇纹陶壶(图4),其壶腹部左右则堆塑两条百步蛇,呈盘踞而上之势,蛇的双目炯炯有神,整体形制与日本的蛇纹土器颇为相似。

图2 有孔敞口土器

图3 台湾排湾族器具装饰上的蛇纹

图4 台湾排湾族祭典用蛇纹陶壶

日本绳文时代中期的土器中,除了具体的蛇形态表现外,还有一些抽象化的纹样,如井户尻考古馆馆藏之绳文时代中期的人面香炉形土器(图5、图6),其形象为孕育火神的女性神。正面是典型的绳文陶俑中女性的面孔,腹部中空,用于燃火。后背左右两个大圆孔与青蛙的眼睛相似,故称为“蛙纹”。圆孔之间迂回弯曲的纹样酷似蛇盘旋而上的姿态,同时出现的蛇和蛙当然是一种生命力的象征。蛇经蜕皮后重生,青蛙经冬眠后再生。这种顽强的生命力与土器内点燃的火相重合,孕育在女性神的腹腔内,明白无误地表现了绳文人的生殖崇拜。

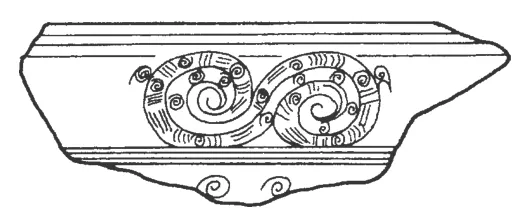

此外,女性神脑后有多处类似云雷纹的纹样,显然是盘旋于女性神头部之蛇这一形象的简约化或抽象化。杨建芳(2012)认为,云雷纹的原型是自然界的蛇。其实,在古越族聚居的今江苏南部和浙江北部地区曾产生良渚文化,这种文化的陶器、玉器上也曾大量出现云雷纹。例如,上海青浦福泉山M65 良渚文化陶壶残片,“其通体刻满盘蛇纹,并在蛇身和空白处刻有许多云雷纹”(图7)。(黄宣佩,2000:100)事实上,良渚文化的陶器中有不少写实或接近写实的蛇形图案,与云雷纹相得益彰,形成一组特殊的陶器装饰艺术,充分反映了越人的蛇崇拜习俗。

图5 人面香炉形土器(背面)

图6 人面香炉形土器(正面)

图7 上海青浦福泉山M65 良渚文化陶壶残片

中日早期陶土器中蛇形纹样的相似性,说明两国的崇蛇文化存在着同源关系。通过追溯古越人迁徙和流散的历史,可以发现早在新石器时代甚至更为久远的往昔,古越人就运用早期的航海技术外迁。距今大约8 000 年前,随着卷转虫海侵,古越族赖以生存的宁绍平原成为一片浅海。原本山林丰饶、又有鱼盐之利的平原环境迅速恶化,古越人得天独厚的生活环境不复存在,因此发生了越人历史上第一次大规模的迁徙。在这次大迁徙中,“其中的一部分越人流散至现今中国南部各省,另一部分则利用原始的独木舟或木筏漂向日本、南洋群岛、中南半岛”。(方杰,1998:10)正如《越绝书·越绝外传记地传》所载:“夫越性脆而愚,水行而山处,以船为车,以楫为马,往若飘风,去则难从……”古越人在这次大迁徙中足迹遍布东南各大岛屿。其实,“考古学家早在上个世纪初,就凭借有段、有肩石器和印纹陶文化,提出中国东南沿海一带是这些国家和地区早期文化的源头之观点”。(吴春明,2011:126)2002 年萧山跨湖桥遗址出土的独木舟也佐证了这一事实。

由此可见,日本早期文化的发生受到了外来的越文化的影响,其蛇信仰与越人的崇蛇文化有一脉相承的亲缘性。这一时期的蛇信仰与当时人类在充满危险的生活环境中产生的原始思维方式相适应,是人类对大自然早期认识的朴素反映。那个时代的人们经常遭受毒蛇猛兽的侵扰,出于恐惧或敬畏的心理,也为求得安宁的生活和繁衍的力量,他们主动与具有神秘力量的蛇建立亲近关系,将人类想象为它们的同类,以此寻求心灵的慰藉和寄托,这就是原始蛇信仰最核心的内涵。

2 祭祀与蛇神

日本的原始蛇信仰发展至绳文末期,便出现了较大变化,这种变化的产生源于百越先民所带来的稻作文化的影响。早在大约4 000 年前(相当于日本的绳文末期),北方旱作畜牧民大举南下,长江流域各部族被驱赶流放。据《史记·五帝本纪》载:“三苗在江淮、荆州数为乱。于是舜归而言于帝,请流共工于幽陵,以变北狄;放驩兜于崇山,以变南蛮;迁三苗于三危,以变西戎;殛鲧于羽山,以变东夷:四罪而天下咸服。”在这次大逃亡过程中,湖南澧阳平原的稻作民逃亡至云贵山地,而沿海地区的吴人、越人则出海逃亡至台湾岛乃至日本列岛等地。在此后的春秋战国时期,列国争霸连年激战,越王勾践于公元前494 年败于吴王夫差,险些聚过覆亡,经过“十年生聚,十年教训”,于公元前468 年称霸天下。越王无疆后于公元前334 年败于楚国,于是越国分崩离析。至公元前222 年,秦王统一中原之后,大举攻下江南,降越君,越灭亡。秦施暴政,百姓生灵涂炭,汉朝建立后,“汉武帝好武喜功,东征西战,仅中国沿海一带就有攻闽越(公元前138 年,今福建一带),击南越(公元前112 年,今广东广西一带),平东越(公元前110 年,今浙江一带)”,(金健人,2001:140)这持续四五百年之久的战乱造成了百越难民的再一次集团性大移动。

也是在这一时期,稻作文化随着越人东渡而传入日本列岛,这不仅打破了绳文土著的生活方式,更是大幅度推动了当地的文明进程,促进以农耕社会为中心的日本弥生文化的形成。关于这一点,中日学者已从考古学、人类学、历史学等角度做了大量论述。尤其是佐藤洋一郎(2002)的稻种DNA 分析和筱田谦一(2007)的人类DNA 分析,为这一观点增添了又一实证。随着农耕社会的发展,弥生人大量开垦田地、种植水稻,在这一过程中饱受鼠患所扰,而蛇是老鼠的天敌,因此人们便把蛇当作象征谷物丰收的社稷神一般敬拜。于是,人们开始饲养蛇、祭祀蛇,而祭祀的地点则多种多样,或于森林,或入山岳,或在屋内,此后,祭祀蛇神就成为日本人生活中重要的民俗流传开来。

譬如,土室神事便是诹访上社的冬祭。土室是延续自绳文时代竖穴居室的一种建筑,也是专门为祀奉蛇神而建的小型圆锥形土屋。《诹访神道缘起》就曾记载诹访的祭蛇民俗——冬祭从每年十二月开始,至翌年三月,人们把稻草做成的蛇放置土屋内供奉。元旦那日深夜,人们在土屋进行占卜等巫术,祭祀开始初日,在土屋中放入小型稻草蛇,其后逐次调换成体型较大的稻草蛇,最后一次则放入身长五丈五尺,身围八寸的大蛇。就这样,稻草蛇便人为地完成了“蜕皮”和“生长”这一过程。由此可见,稻草蛇象征着社稷神,蛇神的生长寓意着稻作增产丰收。而每年三月是播种的季节,人们通过从元旦持续到次年春天这长达三个月的祭祀,寄托了对禾稔年丰的虔诚祈愿。

在这一时期,日本的蛇信仰文化内涵日益丰富,蛇除了是社稷神的化身,还作为山神、海神受人尊拜。据《常陆国风土记》所载,所驭天皇(5 世纪的继体大王)治世时期,常陆国行方郡有一名叫箭括氏麻多智的人,在芦苇之地开垦新田时遭到“夜刀神”(蛇神)的反对。其时,夜刀神聚集而来,左右设障,阻挠箭括氏麻多智耕佃。于是箭括氏麻多智大怒,身披甲盔,手执大杖,打杀驱逐,把夜刀神赶到山口,挖沟树标,对夜刀神说:以沟和标为界,“自此以上为神地,自此以下须作人田,自今以后,吾为神祝,永代敬祭,冀勿祟勿恨”。(王海燕,2014:198)依其所言,箭括氏麻多智设立神社,子孙世代祭祀夜刀神。

显然,随着农田不断地被开发,伴随而来的就是自然环境的大规模破坏。人们把蛇驱逐上山,从此人神分界,世代对蛇加以“敬祭”。因此,蛇神亦被看作山神的化身。据说,三轮山祭祀的神明“大物主神”的本体就是蛇。

奈良县东南部樱井市的“大神神社”是日本最古老的神社之一,祭祀的是附近三轮山的神明大物主神。有关大物主神是神蛇的传说有几个版本,据《日本书纪》记载,大物主神夜访倭迹迹日百袭姬的闺房,当被要求露出真面目时,他百般拒绝,却实在拗不过她的好奇心,便让她于翌日清晨观收纳盒,届时百袭姬打开收纳盒一看,却发现是一条小黑蛇。此外,辻本好孝的《和州祭礼记》中记载有关“庄严讲”的神事活动,充分反映了人们的山神崇拜,其大意概括如下:矶城郡织田村大字茅原有一种叫作“庄严讲”的神事活动,曾把载有庆长十五年正月十一日之神事以及参与人员名单的书卷放入箱中,箱子周围用绳子缠绕七圈半,放置于祭坛之中。此箱被视为三轮明神的分灵,人们朝夕各拜一次,持续一年。此箱之所以用绳子外绕七圈半,是因为据传三轮山的明神是“巳”(蛇),它的身体盘绕在三轮山上,正好七圈半。于是,人们借此把供奉明神分灵的箱子视作三轮山,把绳子想象成大蛇。

由此可知,三轮山其外观看似一座圆锥形的山,宛若一条盘踞而上的巨蛇。蛇的这种盘踞形态与上古时期用来烧饭的甑倒置过来的样子极为相似,因此被称为“甑立”。有趣的是,日本人将有神灵的山称为“神奈备”山,而所有“神奈备”山无一例外地都具有圆锥形这一外形特征,这显然与蛇“甑立”的形象有关。吉野裕子(2007,63-72)认为,蛇“甑立”的形象似乎是蛇神的“正位”,具有一种不可冒犯的威严感。这一点我们可以从神社前供奉的蛇神像中得到更为真切的感受。

佐太神社位于岛根县出云市,社神前供奉的则为海蛇神(图8),其整体呈盘踞状,蛇尾从盘踞的蛇身中间遒劲有力地直冲而出,头部从盘绕着的蛇身中上挺,身体上部向前探出,双目如炬,嘴巴狭长微张,露出两排尖利的牙齿,其威严神武之势让人颇为震撼。神社以“柏扇”为神体,将扇子的纹样作为神纹。该神社最大的祭祀活动是每年十一月二十五日的“忌祭”。据说在这一天,出云的每个海湾都会出现龙蛇。这是一种背黑腹黄,尾部托着神扇的海蛇,其为海神的使者,也是忌祭的主角。由此可见,除了社稷神、山神外,日本人还把蛇神作为海神加以供奉,显然蛇神也是日本人海洋信仰的重要组成部分。

图8 佐太神社蛇神图

另外,在中国,蛇神是蛇图腾文化中最为核心的部分,其在百越社会中源远流长。相较于一海之隔的日本,供奉蛇神、祭祀蛇神等民俗活动更为广泛地留存于百越人的生活之中。譬如,海神祭祀主要流行于福建、台湾、广东、广西、香港等地,这些地区的沿海地带曾出土刻有蛇的岩画,与蛇纹并出的大部分图纹是与水有关的圆圈纹、圆涡纹、波浪纹等,“绘制这些岩画的意义就在于镇住水患,祈求水神的护佑”。(陈兆复,1991:200)再如,福建沿海的东方海神“妈祖”以及岭南西江流域和珠江流域崇拜的至高无上的水神“龙母”,都被当地民众视作蛇神的化身而世代受人祭拜。

除了代表海神的“妈祖”“龙母”外,百越还存在许多代表祖神、社稷神的“蛇神”“蛇王”崇拜。譬如,江浙闽一带随处可见“蛇王庙”,人们认为蛇象征吉利,能给人带来钱财或福气。林蔚文(1991,88-90)指出,南平樟湖板镇的“蛇王庙”更是每年举办两次崇蛇活动,分别是农历正月十七至十九的“游蛇灯”和农历七月初七的活蛇赛神。而姜彬(1992)认为,在江苏地区,太仓、常州、宜兴一代至今还常见“请蛮家(蛇神)”的巫术,祭品团子为蛋形食物,象征蛇蛋,寓意子孙延绵、安宁富裕。

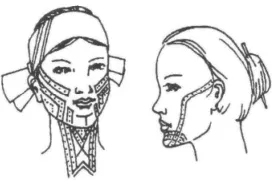

除了祭祀蛇神的民俗外,越人还继承了丰富的蛇图腾文化,如骆越后裔海南黎族借助文身样式表现出的蛇图腾文化(图9)。宋代范成大所著《桂海虞衡志》即有相关记载:“女及笄,即黥颊为细花纹,谓之绣面……”关于黎族蛇祖传说与纹蛇,亦有“‘斜形文素’甚似蛇身纹样,故而得名‘蝻蛇美孚’”(王学萍,2004:244-260)之说。

图9 海南黎族蛇形纹身

有关古越族纹身的功能,《淮南子·原道训》则载曰:“九嶷之南,陆事寡而水事众,于是人民披发纹身,以像鳞虫……”众所周知,古越人纹身以示自己为蛇之同类,意在寻求彼者保护,就这一意义而言,黎族的黥面当然是古越族纹身习俗的延续。另外,越人常将蛇图腾表现在带钩上,如现藏于绍兴市越中艺术博物馆的一组春秋战国时期青铜蛇形带钩(图10、图11、图12),蛇形勾首刻画精美、栩栩如生,勾身上刻满蟠虺纹。这类带钩是钩挂腰带的钩子,为古代上层人士必备之物。《孙子兵法·九地》有载:“故善用兵者,譬如率然。率然者,常山之蛇也。”这里所说的常山位于浙江省西部,在战争频发的春秋战国时代,越人骁勇善战,称霸一方,在他们的意识中,带钩是个人身份地位、权力的象征,同时具有善于用兵、骁勇善战的内涵。此外,越人蛇图腾还表现在服饰、建筑、青铜器装饰艺术等方面,这里恕不能一一周述。

图10 “越王嗣旨不光”铭文青铜带钩蛇形青铜带钩

图11 双钩龙(蛇)首青铜带钩

图12 蛇形青铜带钩

综上所述,这个时期受到百越稻作文化的冲击,日本的蛇信仰渐渐褪去原始生殖崇拜的色彩,崇蛇文化经过弥生时代的发展积淀下来,其内涵和功能发生了巨大转变,蛇神成为社稷神、山神、水神等化身被后世供奉,同时蛇信仰亦逐渐演化为日本人山岳信仰、海洋信仰的一部分。另外,百越的蛇崇拜则体现出更为厚重的文化传承,特别是百越后裔各少数民族,基本上保留了蛇图腾文化的初始形态,这就形象地表明蛇信仰是越人文化基因中的重要组成部分,经过千百年以来的传承和发展,其外在形态尽管不断流变,但是其文化基因不会有任何改变。

3 文学和蛇妖

如上所述,自绳纹时代以来,蛇神便作为正面形象成为日本人持续崇拜的神祇,不过其后在一些文学作品中,却也出现一些反面的“蛇妖”。据《日本书纪》(成书于720 年)记载,素戋鸣尊被逐出高天原后,最终降临在出云国的肥河之上。听闻有一条八岐大蛇,每年吃掉一个童女,于是素戋鸣尊施计用酒把大蛇灌醉后斩杀,继而从蛇尾取出一柄神剑,此神剑便是“天丛云剑”,素戋鸣尊将神剑献给了天照大神。“天丛云剑”即草薙剑,是日本神话中的“三神器”之一。该书中所述大蛇双眼红赤,如同赤酸浆果,身有八头八尾,背上长有松柏,身长蔓延八谷八丘,其腹常年血烂。由这些描述性文字可见,八岐大蛇虽具神力,其外貌却是狰狞可怖,是给人类带来灾难的蛇妖,这种形象与日本人一直以来崇拜的蛇神形象大相径庭。

此外,高知县土佐郡传有《蛇郎》的故事,大致梗概如是:从前有一位高贵的小姐,无论刮风下雨,夜夜都有一位英俊男子前来找她。小姐的母亲渐渐便起了疑心,于是把线团的线头穿在针上,趁公子熟睡之时,把针别在他头发之中。于是公子大喊一声“好疼!”就一溜烟儿地跑了。翌日清晨,大家沿着线儿去寻,来到一潭池水处,却听到水底有两条蛇在对话。原来那公子是蛇,他被钢针刺中,已命不久矣。不过小姐此时已有身孕,据说小姐倘若喝下桃花酒、菖蒲酒和菊花酒,蛇种便会消融殆尽。于是小姐照此方法,果然便消融了蛇种。诸如此类蛇形象的塑造不但使过去至高无上的蛇神跌落神坛,同时还表现了人们厌恶蛇、欲除之而后快的心理。

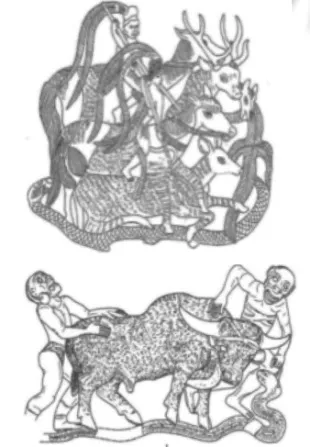

“蛇妖”“恶蛇”的负面形象不仅在日本,即便在东周、秦汉时期的中国也时有所见。在百越考古和民族志资料中,还曾出现诸多有关“蛇妖”“镇蛇”“操蛇”的记录。譬如《山海经·中山经》所载:(洞庭)“多怪神,状如人而载蛇,左右手操蛇。”《山海经·大荒南经》亦载:“南海渚中有神,人面,珥两青蛇,践两赤蛇,曰不廷胡余。”另外,江苏淮阴市高庄东周墓是一处吴地贵族墓,曾从中出土带有“擒蛇”“践蛇”纹样的青铜器(图13),图案中的小人或双手抓蛇,或一手擒蛇、一手执斧做斩蛇状。云南滇墓中亦出土一组铜扣,装饰有“镇蛇”图案(图14),其下图为二人拉着一头牛将巨蟒踩于脚下,上图则为一壮士驾着四头驯鹿踩踏巨蟒。

图13 淮阴高庄东周墓铜器花纹中的“擒蛇”图像

图14 石寨山青铜器扣饰

除此之外,有关蛇妖的神话故事也广为流传,其中成书于东晋的《搜神记》之“李寄斩蛇”的故事便与八岐大蛇的神话颇为相近,其大致梗概如是:闽越有大蛇,身长七八丈,其粗十余围,每年吃一童女,已连年吞吃九女。于是,李家小女李寄寻名剑、携良犬,用计斩杀此恶蛇。

显然,百越地区在东周、秦汉时期曾出现的“蛇妖”“镇蛇”“操蛇”等现象,有悖于百越土著文化中的崇蛇信仰,因而这一现象绝非简单的自然发生。汉文化崇尚鸟、龙,“楚人亦自古就有厌蛇文化”。(吴荣曾,1989:128)楚汉文化进入越地,便表现出与越文化全然不同的文化立场,其背后蕴含着主、客文化的强烈对立和激烈冲突,越人崇蛇文化在这一时期出现的两面性正是周楚、秦汉文化向江南强势扩张的结果。而且,这一文化变容过程持续不断,一直延续到晚清时期。与此同时,随着汉朝以降中日之间交流之深入,厌蛇文化也逐渐影响了日本的蛇信仰文化。

早在东汉时期,日本与我国便已有正式交往。例如,《后汉书·倭传》有载:“建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也,光武赐以印绶。安帝永初元年,倭国王帅升等献生口百六十人,愿请见。”从此,中日之间正式拉开了双向文化交流的序幕。时至隋朝,日本国圣德太子摄政,于600 年起遣使入隋,中日之间的交流更为密切。在这样的历史文化背景之下,成书于720 年的《日本书纪》以及其后的民间传说中屡屡出现“蛇妖”“恶蛇”的形象,也就不足为奇了。

4 结 语

从原始时代朴素的生殖崇拜,到稻作文化背景下的蛇神祭祀,以及神话传说中的蛇妖形象,日本的蛇信仰在不同历史阶段具有不同的内涵,呈现出从单一到多元、不断发展变化的特点。这一内涵的变化反映了日本列岛几次较大规模的文化变迁,在这过程中,百越先民的作用不容忽视。他们以扬帆远航的探索精神开创了人类早期历史上最古老的海洋文明之一,对日本本土的文化形成和文明进程产生了巨大影响。百越先民身上浓墨重彩的蛇图腾文化,在与日本的本土文化冲突——融合这一过程中,为日本的崇蛇习俗留下了深深的文化印记。

日本的蛇信仰源于土著文化,形成于本土文化与外来文化的融合。这是百越先民探索大海所留下的众多海洋文化遗产的一部分。透过这一民俗解读日本文化和大陆文化之间的深层联系,具有重要的社会意义和学术价值。