云南省人口较少民族的脱贫内生动力研究

——以H州L县哈尼族为例

刘宏宇

(中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北 武汉 430073)

实现少数民族地区农村贫困人口脱贫,是我国扶贫工作的重中之重。随着我国扶贫工作的深入推进,云南省四个集中连片的民族贫困地区,居民们的物质贫困问题已被大大缓解。仅从2011年至2017年这7年来看,云南省农民累计1189万人物质脱离贫困;农村贫困发生率由2010年的40.0%下降至2017年的7.5%,7年累计下降32.5%[1]。然而,随着物质层面扶贫工作的推进,新的问题已经开始凸显,这一问题即是贫困户脱贫内生动力不足导致的[2]。

当前研究者们普遍认为,贫困不仅仅停留在物质表面,更深层的表现是知识、思想、价值观等文化方面的贫困[3],物质层面的贫困固然要足够重视,但精神文化层面的贫困才是人们生活状况无法得到有效改善的真正原因。英格尔斯认为贫困不仅会造成物质上的窘迫,还会带来精神迷茫和心理困惑等一系列个性和心理的负性变化,而贫困户志向缺乏、信念消极和行为决策不理性的精神贫困,更影响其脱贫的行为[4]。张艾力认为,思想观念封闭、文化习俗顽劣等因素构成的贫困文化是少数民族聚居区贫困问题形成的重要原因,也是反贫困的巨大阻力[5]。

当前,我国正处于全面脱贫的攻坚阶段,党和政府深刻意识到脱贫内生动力不足是打赢这场脱贫攻坚战的最大阻碍[6]。习近平同志指出扶贫工作要遵循“输血和造血相结合”的工作方式,改变贫困户陈旧观念,“变要我发展为我要发展”,“扶贫先扶志”[7]。2017中央经济工作会议公报明确指出,“打好精准脱贫攻坚战,要激发贫困人口内生动力”。因此,激发贫困户的脱贫内生动力对其能否完全脱贫工作具有重要作用。

“内生动力”就是自身具有的对各种自我成长、自我发展、自我完善、自主创新等方面的积极推动作用的动力[8]。个人一旦失去内生动力,则会引起社会排斥,导致个人贫困[9]。在脱贫工作中,扶贫工作重要,“扶志”工作更为重要,只有提升贫困户的脱贫内生动力,才能真正打好脱贫攻坚战,实现国家“全面脱贫”的目标。人口较少民族,是指总人口在30万人以下的包括哈尼族、拉祜族等在内的28个民族。由于文化传统和宗教信仰的特殊性,云南省部分地区的人口较少民族的脱贫内生动力问题更加值得我们关注。本文以L县哈尼族为例,深入地对当地哈尼族贫困户进行了走访调研,对其脱贫内生动力的各项情况进行了调查分析。

一、当地扶贫工作现状

L县地处云南省H州,与越南毗邻,境内哈尼族、拉祜族、傣族、彝族等多个人口较少民族共计230161人,占总人口的98.7%,是一个民族特征明显的国家级贫困县,其中哈尼族人口203816人,占总人口的87.4%。受特殊地理环境因素和文化因素的影响,L县哈尼族的扶贫工作有一定的特殊性。由于地处少数民族边疆地区,当地哈尼族中老年人能听能说普通话的很少,导致政府扶贫工作人员除自身工作之外,还需学习当地语言,还要开展维护民族团结和边疆稳定的工作,甚至承担部分禁毒工作,工作负担很重。近些年,通过当地政府的不懈努力,当地民众的物质生活条件逐年改善,但是通过调研我们发现,在扶贫工作取得一定成果的同时,当地大部分贫困户存在的脱贫内生动力不足的问题比较凸显。

表1 内生动力缺乏在思想认识上的主要表现

二、脱贫内生动力缺乏的主要表现

我们通过问卷调查和个案访谈等研究方法,从思想认识、价值观念、行为方式三个方面来分析当地哈尼族贫困户的内生动力缺乏问题的表现。其中在价值观念上,采用挪威心理学家Gjesme, T.和Nygard, R.联合编制,后经我国研究者叶仁敏修订的适用于国内研究的AMS成就动机量表对当地居民成就动机进行测量[10]。

(一)思想认识

1、思想保守:当地人口较少民族的内生动力缺乏现象首先表现在思想过于保守上,主要包括以下几个方面:其一,小农思想严重。当地群众对种植业有很强的依赖性,收入来源主要依靠种植茶叶和八角树等农副产品,由于生产技术落后,种植收入并不乐观。但是调查结果显示,当地群众并没有思考其他脱贫路径。在问到“您对摆脱目前贫困的经济状况有什么打算?”时,67.3%的当地群众表示没想过或者表示想要改变但是不知道如何去做。其二,存在平均主义思想。平均主义思想是指在小生产基础上产生的要求平均享有社会财富的思想[11]。受传统救济制度和集体观念的影响,平均主义思想对人口较少的民族村落的影响还是比较大。调查发现,仍然有大部分群众片面认为扶贫就是平均分配社会财富。精准扶贫的政策转变使得原来共享低保的平均状态被打破,但仍有部分群众对过去的低保政策念念不忘,觉得现在的精准扶贫打破了农户之间经济差距的相对平衡。其三,性别歧视严重。当地村民普遍认为女孩读书是没有用的,到适婚年龄找个好人家嫁了就行,因此女性早婚早育现象较为普遍。村寨中多有男性外出务工而女性独自在家操持家务的现象。在访谈中多数妇女表示“不清楚家里具体收入”“政策我也不懂,平时都是我丈夫管,我就负责带好孩子”。

2、自我认同感不足:自我认同感是指个体依据自身经历所反思性地理解到的自我感受[12]。贫困者极易产生自我认同感较低的情况,即使自己有能力摆脱贫困,也因为长期接受救济而把自己归类为无用者,自暴自弃,对通过自身努力摆脱贫困失去希望。对于家有身患重病或残疾的贫困户来说,他们更加难以接受目前的生活状况,最后失去脱贫的斗志与希望。调查发现,多数贫困户对于今后生活的规划呈现出明显的消极状态。

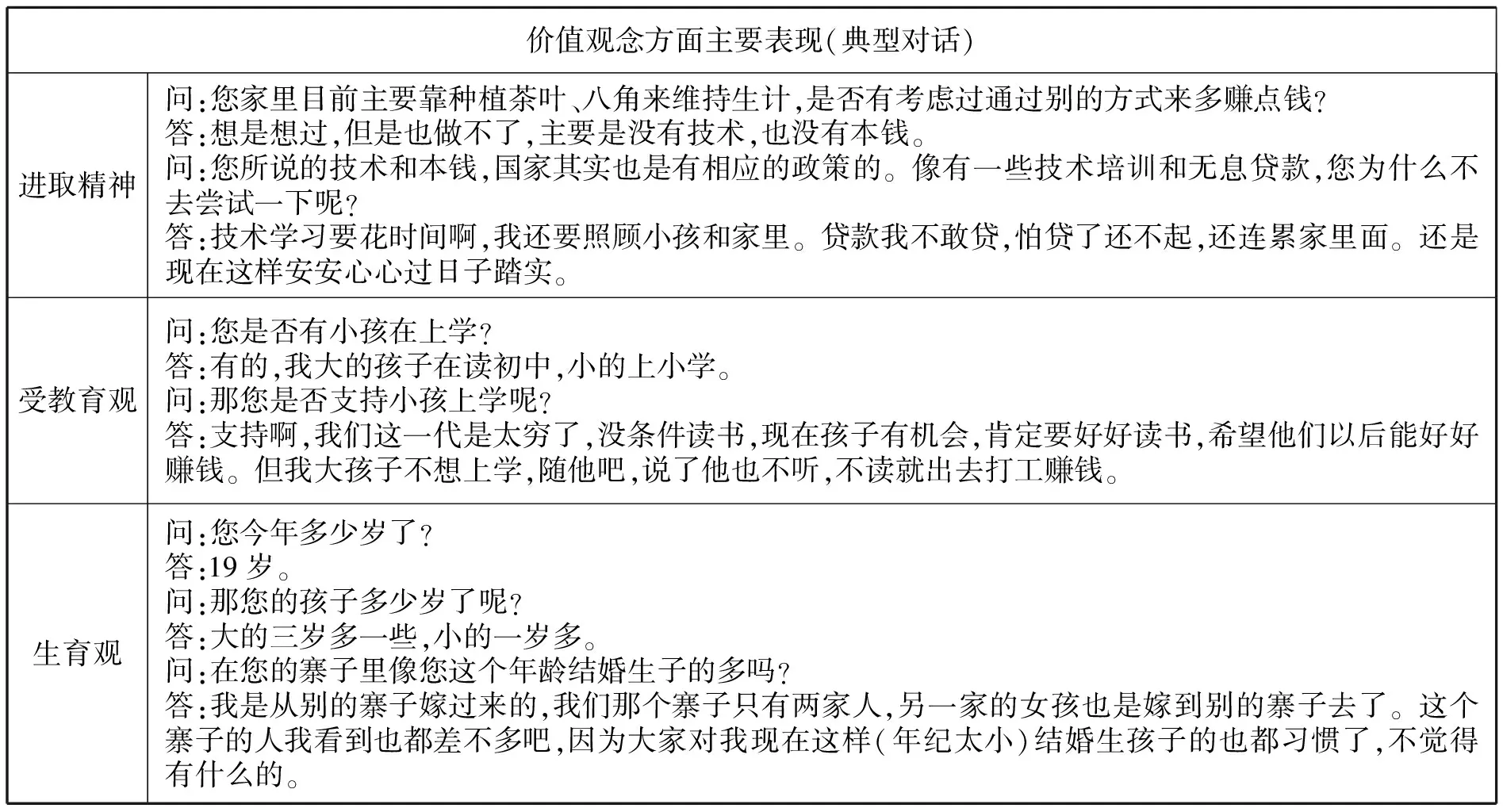

(二)价值观念

1、进取精神不足:进取精神是人意志行为的具体体现,从进取意识强弱可以看出人们的脱贫意愿。当地群众的进取意识薄弱,普遍安于现状,缺乏工作热情。人们对物质文化生活的需要不高,往往只停留在自给自足的层面,觉得当前生活挺好,没有改变的想法。在面对“您对摆脱目前的经济状况有什么打算?”的问题时,有67.2%的人回答“没有什么打算”。在问卷中选取AMS成就动机量表中就关于意志力的问题对当地贫困村民进行询问,在问到“是否认同本人在完成有困难的任务时,感到快乐?”这一问题时,仅有18.7%的村民选择完全符合或基本符合选项,在问到“当结果不明的情况下,是否担心失败?”这一问题时,有61.5%的当地村民选择基本符合或完全符合。而在问到“如果有困难的工作要做,是否希望不要分配给自己?”时,当地贫困户表现出的进取精神不足的特点更为明显,有高达78.3%的调查对象选择完全符合和基本符合。

2、受教育意识弱:受教育意识是指接受教育的认可度。长期以来,受教育资源和文化环境的影响,当地群众的受教育程度普遍不高,对于学习新知识新技能意愿也不足。在当地村民看来,相比上学,农作才是真正能够增加家庭收入的活动。其次,对于子辈接受教育的目的缺乏明确的认识。在采访的年轻人当中,他们知道需要受到教育,但是对于教育如何改变他们的生活却表示茫然,表明他们对于受教育重要性的认识不够,没有把接受教育当成改变现状的基石。

3、生育观过于传统:传统守旧的生育观导致当地村民频频陷入低水平均衡陷阱中。低水平均衡陷阱是由美国经济学家纳尔逊提出的,主要描述的是发展中国家存在低收入人口难以摆脱人均收入反复轮回、难以增长的现象[13]。而在当地的一些哈尼族村寨中,在扶贫政策初显成效,经济逐渐增长的同时,家庭人口数也在增长。当地群众仍然信奉“养儿防老,多子多福”的理念,追求家庭人口数量。在此次调研的哈尼族村寨中,基本上每家都有三个或三个以上的小孩。家庭的支出大部分用于抚养孩子,这也将影响到扩大生产和再生产,由此导致人均收入难以增长。循环往复,将难以摆脱低水平均衡的陷阱。

表2 内生动力缺乏在价值观念上的主要表现

(三)行为方式

1、对政策不了解、不主动、不认同:在国家实施精准扶贫政策之后,当地政府结合实际情况,推出了易地搬迁、危房改造、产业就业和生态扶贫等一系列扶贫政策,针对贫困户的不同状况来展开扶贫工作。然而村民对于这类扶贫政策并不了解,在调查中,对于“您享受了哪些国家扶贫政策”这一问题,有28.7%的群众答案为“无”,而对于像基础设施建设、学生资助等政策,54.2%的群众并不知道是政府扶贫政策内容的一部分。这也导致出现了政策在执行的过程中推广慢的问题。此外,民众了解政策的主动性较差,对于本是涉及自身利益的政策关注程度不够。当地民众有较强的宗族观念,民众在自身遇到问题的时候,首先想要求助的不是政府,而是自己的熟人和亲戚,甚至有的政策已经多次进行了宣传,民众也不相信政策,只有当亲朋好友真正因此受益了才想要去了解。另外,长期对贫困户的“输血式”扶贫,造成了当地部分群众对政府的依赖心理,这使得他们即使有脱贫致富的能力也不愿去努力,并且以贫困落后为荣,争抢建档立卡户的名额。政府扶贫政策向“造血式”扶贫转变不被当地民众理解,而另一些群众在享受了政府产业扶持后,确认为扶贫还是以前的扶贫方式,不了解产业扶贫中政府所扮演的角色,认为是自己通过努力才达到致富,与政府关系不大。

2、消费行为缺乏理性:当地民众的消费行为缺乏足够理性。首先,丧葬习俗带来了较大的经济压力。哈尼族注重孝道,讲究厚葬,如:老人去世了,子女每人需至少杀一头牛作为陪葬。但这一习俗发展至今,已经成了一种攀比炫富的事情,族人有时为了不被同村人看低甚至借款来操办丧事,从此背负上沉重的债务负担。在走访过程中,我们了解到村民Z某借贷达4万来操办葬礼,而这笔钱需要他偿还十年。

此外,由于长期生活在较为封闭的环境中,部分群众收入除了满足基本生活开销之外,不知道如何理性消费,往往很多村民得到收入后,或选择积攒下来用于大操大办红白喜事,或选择贪图片刻享受,进行包括赌博或吸毒等违法消费,而不是去购买生产资料扩大再生产。

表3 内生动力缺乏行为方式方面主要表现(典型对话)

三、脱贫内生动力缺乏的原因分析

(一)文化因素

由于贫困对生活、行为的影响,贫困群体产生了独特的价值观念、思维方式和行为习惯,彼此间相互影响,甚至形成代际贫困,这即是贫困文化。过去,当地民众长期生活在较为封闭的山区,思想保守,不愿意尝试新鲜事物,这也在一定程度上限制了当地的创收方式。此外,当地村民随着经济发展,攀比风开始盛行,如操办红白喜事时的铺张浪费,给村民带来了一定的经济压力。但在面对“你身边是否存在铺张浪费的习惯”的问题时,调查对象们都回答“没有”。这种深受当地习俗所影响的消费行为深深地烙印在民众的思维模式中,并不认为这种消费行为有何不妥。诸如此类的贫困文化将是当地实现物质和精神双重脱贫的一块“硬骨头”。要实现真正的精准扶贫,减少返贫发生率和代际贫困,要从文化入手,帮助群众认识到自己致贫的真正原因,以及脱贫所具备的自身优势和条件,从而逐渐改变他们的价值观念和思维方式,真正实现要脱贫、能脱贫。

(二)政策因素

过去扶贫政策为“输血式”扶贫,简单来说即是政府给予贫困户一定的金钱与实物用以生产。但是由于缺乏相应技术和能力,很多贫困户将这些资助直接用于消费甚至享受,比如发下来的鸡苗直接吃了,扶贫款直接购买酒菜用以“打牙祭”,然后继续在贫困中盼望政府下次的资助。这种“输血式”扶贫的方式虽然在短期内缓解了当地居民的生活困难,但也在一定程度上助长了一部分人“等、靠、要”的懒汉思想。如今扶贫政策”向“造血式扶贫”转变,新的扶贫方式如产业扶贫、就业扶贫和教育扶贫等都要求贫困户做出一定的努力,只有这样,才能够真正做到脱贫致富。扶贫政策转变对已经十分依赖旧有的“输血式扶贫”的贫困户冲击很大,很多贫困户存在对新的扶贫政策不理解、不支持的问题。

此外,还有部分贫困户发现自己不再如以前一样直接领取扶贫款,而是需要付出一定的劳力才能有所获后,对于政府的产业扶贫工作产生了误解。他们由于对政府包括信息、产业、技术等方面的大量前期投入的不了解,不认为产业扶贫是在政府的帮助下完成的,而认为这是自己辛苦劳作的成果。因此,对于这些经历了前后政策制度转变的民众,需要一定的时间来完成对目前政策的理解和自身思想观念的转变。

(三)教育因素

习总书记强调“扶贫必扶智”。教育扶贫是实现提升脱贫内生动力目标的有效武器。而由于教育资源不足等问题的存在,当地民众的受教育程度普遍不高。在此次94份有效问卷中,具有高中及以上学历的仅有22人,小学文化水平和文盲占25%,大多数调查对象无法听说普通话,这对于他们理解扶贫政策、寻求政府帮助造成了一定困难,且在访谈过程中,村民多次提到读书的作用不大。这些都说明了当地教育现状的严峻性,也导致当地扶贫工作屡屡受挫:政府的扶贫政策不能被群众完全理解,群众对于外面世界的认识缺乏,脱贫自身动力不足,“等、靠、要”的思想滋生等。

(四)个体因素

1、意志力薄弱。Appadurai指出贫困者可能缺乏争取和改变自身贫困状况的志向,志向缺乏导致信念、期望降低,进而影响贫困者的经济决策和努力水平[14]。在访谈过程中,我们深刻感受到当地部分贫困户存在意志力薄弱的问题,这会直接影响到脱贫的内生动力。而用AMS成就动机量表的调查分析,我们也得出了同样的结论。这一定程度上说明了意志力和脱贫内生动力之间存在正向相关关系。

2.短期利益至上。政府早期的“输血式扶贫”让老百姓们直接享受到利益的同时,也滋长了他们的惰性,导致老百姓们在扶贫政策转变过程中思维转变较难较慢。而另一方面受教育水平、思想觉悟等影响,一部分老百姓无法理解像产业扶贫、生态扶贫这些短期投资长期受益的政策的优惠性,简单的和过去的现金、实物扶贫等相比较,对于从投资到收益的周期过长感到害怕,不愿意前期投入。这种短期利益至上的思想在当地群众中普遍存在,害怕担风险,缺乏长远的眼光和规划,觉得这样的投资或经济来源不靠谱,这也是当地产业扶贫、就业扶贫等扶贫政策不被接受和理解的一个主要原因。

四、结语

通过调研发现,当地人口较少的民族贫困户在思想认识、价值观念和行为方式上对脱贫存在意识不强、内生动力不足的问题,究其原因是长期以来的文化因素、制度因素、社会环境因素以及个体和家庭的局限综合作用的结果。当然,在政府积极进行扶贫工作的过程中,一部分群众积极发挥自身优势和能力,走上了自主脱贫致富之路。

物质脱贫只能暂时地让贫困人口摆脱经济生活的困难,但如果内生动力不足问题无法解决,贫困户仍然很容易出现返贫现象。因此,要做到真正意义上的脱贫,完善脱贫工作的“造血功能”,一是政府要转变扶贫理念,不再局限于对政策的解读和讲解,更多倾听民众的真实想法和需求,充分运用好典型引路的案例,真正起到直观示范作用,解决民众对于政策的误解和疑惑,使他们能够真正理解这些扶贫政策背后的含义,从而激发民众脱贫的动机和愿望;二是要完善相关教育和帮扶制度,提升当地居民的受教育意识和文化程度,从而推动当地居民价值观的转变,增强其社会参与度,为提高贫困人口的内生发展动力提供必要的基础;三是要进行资源优化和整合,发挥有关部门的优势,从激发贫困人口的内生动力方面入手,增强民众自主脱贫的愿望和能力。同时,也要认识到物质脱贫与内生动力的辩证关系。两者之间相辅相成、互为倚靠,既要发挥贫困户脱贫的主观能动性,也要为其创建相应的物质条件,尤其是偏远地区的自然环境、地理因素对当地贫困户脱贫内生动力影响仍是较大的。因此,在提高贫困户脱贫内生动力时,除了精神层面的帮扶需要加强,物质扶贫方面也不能偏废。