符号差异视域下云南舞台民族民间舞的解构与建构

黄 海

(云南民族大学艺术学院,昆明 650504)

在当代文化传播语境下,非物质文化遗产保护观念越来越渗入大众视野,与此同时,社会大众对于民族文化的认知需求也越来越强烈,因此,孕育而生了大量以民族文化为题的文化活动。本文以云南舞台民族民间舞为论述对象,它是指原生状态下的民族民间舞蹈经过了舞蹈编导的提炼、加工、创作后,由表演者在具有观演关系的舞台化场域中,以表演、展示为主要目的的舞蹈。例如:自娱性民族民间舞蹈在场域的转换后进入比赛、展演的表演范畴;许多民族地区将带有本地民族风情的节目搬上舞台,成为吸引旅游者们驻足欣赏的文化产品,以促进当地旅游文化、经济效应的飞速发展……当这些带着“泥土芬芳”的民间文化进入大众视野并为经济发展贡献GDP 之时,舞蹈创作作为民族文化表现的一种方式,在云南这样一个少数民族文化非常丰富的地区,在创作、展演等舞台化艺术表达中,如何将这些散发着璀璨光芒的民间瑰宝真正转化为可利用资源,并且使其能够保护和传承民族文化精神及保护其民族文化的血统纯正性,是一个值得思考的问题。本文将对云南民族民间舞蹈在创作、表演中,如何将带有民族“个性符号”的素材进行能够体现民族文化“共性”的建构,这样的艺术作品是否兼具文化传播及大众认可之功能等这一系列现实问题进行探讨。

一、符号差异视域下云南舞台民族民间舞的“个性化”解构

纵观近现代云南民族民间舞蹈创作历程,早在1924 年,以李本忠与樊永寿为代表的云南昆明灯班到五华山为唐继尧就任云南总督庆贺演出,拉开了云南花灯歌舞从民间走上舞台的序幕;抗战时期出现的如《五里亭》《大茶山》等“抗战花灯”,带有强烈的政治诉求;1945 年梁伦根据民间歌舞改编的彝族男子群舞《撒尼跳鼓》,是云南“新舞蹈”的代表;1986 年杨丽萍编创的带有强烈现代意识的傣族素材舞蹈《雀之灵》,引发社会广泛关注;1992 年由赵惠和、周培武、陶春、苏天祥编创的彝族素材舞剧《阿诗玛》,口碑、奖项双丰收;2016 年由王舸、许锐任总导演的哈尼族素材舞剧《诺玛阿美》,在全国各大舞蹈比赛中荣获大奖……由此可见,以云南少数民族民间舞蹈为题的作品不胜枚举,获奖颇丰。同时,在职业化舞蹈教育中,开发出大量的以云南民族民间舞蹈为题的教材与教程,如佤族舞蹈教材、傣族舞蹈教材、景颇族舞蹈教材、哈尼族舞蹈教材、云南花灯教材等等,这些教材广泛运用于全国各大艺术院校的教学中,也为其创作云南民族民间舞蹈提供了大量素材与资料。因此,无论是舞台艺术创作,还是进入职业化教育体系的云南民族民间舞蹈,在舞台化艺术表意层面,职业化民间舞蹈(学校教育、院团表演、行业比赛)的生存环境都已从乡野地头步入剧场舞台,在进入匣式剧场的过程中,民间舞蹈被提炼、加工后带入课堂、诉诸教育,走上舞台、面对观众。这时的民族民间舞蹈其文化属性已经发生了改变,曾经作为人神沟通的中介、族群成员中情感交融的重要工具,在进入舞台表演之后,经过编导的加工想象、专业演员的二度创作已经完成了符合舞台演出所进行的解构与建构过程,这种改变无疑将民族民间舞蹈从形式到内容再到表意方式进行了大幅度的调整。

民族民间舞蹈中的符号是指由舞蹈动作、舞蹈队形、舞蹈调度、音乐、服饰、道具等能够表达独特民族魅力、展现民族精神的、独属于每个不同民族特质的舞蹈文化。符号的差异系统是民族民间舞蹈民间传承和走上舞台这个发展历程中无法忽视的一个非常重要的问题,艺术的“本质体现于符号之中……它是个体化的‘视点’……作为艺术符号的本质是内在差异的本质”〔1〕。这里所说的符号的内在差异在民族民间舞蹈的创作中会出现两种不同的语境,其一,非物质文化遗产传承者在向采风者展示或是在进入课堂教学中,非遗传承人个人独特的精神、气质等符号化身体语汇作为内在差异投射进民族民间舞蹈的展示中,传承人所表演、展示的民族民间舞蹈必然会融入其独具个性魅力的风格特征;其二,当民族民间舞蹈脱离了原初的生长场域,由不同人文背景、专业素养的编导搬上舞台时,其人的主体性内在差异本质就会附着在其编创的作品中,所展现出的是带着舞蹈编导强烈个人意识的创作作品,正如德勒兹所认为的那样:“唯有艺术才能看到每个视点所呈现的样态不一的世界,也唯有在艺术之中,才能使我们看到世界的‘增殖’。”〔1〕无论是非遗传承人的“文化坚守”,还是接受了专业化训练后编导们的“创意求新”,“每一个主体都以某种视点表达世界。然而,视点,即差异自身。视点就是内在的、绝对的差异”〔1〕。

对云南这一有着丰富民族民间舞蹈艺术资源的文化大省来说,在符号差异视域下对民族民间舞蹈究竟应该如何进行“个性化”解构呢?解构一词来源于德里达,意为“消解结构,它从一般的哲学术语发展成一种‘主义’论述经历了复杂的语义流变”。德里达拟的这个“解构(Deconstruction)更多的意指‘分解’,即把一个完整的结构拆解得四分五裂”〔2〕。本文在论述中所用的“解构”这一概念,意指云南民族民间舞蹈的传统表现形态在进入舞蹈创作中,为适应其教学规律及舞台表演,将传统的表现形态、表达方式、表意结构进行拆解之意。

上文所提及的作品无论是为了凸显某些特定人物的刻画、现实题材的阐释、民族史诗巨作,还是舞者强烈个性的彰显,其舞蹈形态特征都是将云南民族民间舞蹈通过本体提炼、动作表意符号的“解构”、提纯加工后运用到舞蹈创作中来。编创的目的是传承、表演亦或是展现,那么以云南某地某一少数民族为例,在编创过程中,如何将其具有少数民族特征、民族个性、民族精神等表现意味的典型性动作、代表性舞姿和舞蹈的内涵、表意,甚至于与舞蹈密切相关的服饰、道具、造型、音乐等民族文化特征素材纳入创作中,在对某一民族的舞姿造型、动作“解构”的到底是什么?索绪尔把语言划分为能指(声音)和所指(概念)两部分。能指与所指的关系可以用任意性原则和差异性原则来概括:任意性是指声音和概念的结合是任意的,差异性是指能指没有任何固定的确切的含义,它只能在与其他众多的能指相区分中确定所指,一个符号只有在和其他符号构成的差异系统中才有意义〔2〕。无论是舞蹈编导通过田野之后进行编创或者是民间艺人进入剧场,他们必定在不经意间将自己的个性特点以及个人对该舞蹈的理解融入到表演中,这就是符号差异性视域下“个性化”舞蹈素材的撷取。当民族民间舞中的“神性”意义消解后,人的主体性日渐凸显,个人的、主观的、想象的表达诉求逐渐走向具体实践,因此,越来越多的舞台民族民间舞走进大众视野,各类题材、各种编导手段运用于其中,在复杂、多变甚至是变异的动作及绚丽舞美下,舞台民族民间舞刺激了大众的感官神经,继而应市场需要,一系列大量的与民族民间相关的舞台舞蹈作品孕育而生。

二、云南舞台民族民间舞中“符号化”素材的“共识性”建构

在人类的早期社会,舞蹈的价值与自然、宗教等社会功能因子相绑定,那是在人类将自己与自然看作“同质”(这里所说的“同质”指的是如原始人将求雨活动与舞蹈结合起来,认为用这样的方式可以达到祈雨的目的),在特定情境中,试图通过一些具有特定意义的行为活动来体验某种神秘的精神领域,以此给人们带来精神的慰藉,而到了现代社会,随着人们“掌控”自然的能力越来越强,早期民族民间舞中“神性”的属性逐渐转向了人的主体性,这与“现代性”的发生息息相关,这里所说的现代性“实际上就隐含着一种对时代品质的精神理念诉求,而恰恰是这样的一种精神诉求,实际上也从根本上,从观念上区分了古典性与现代性的文化精神内涵……现代性是指现代社会、政治、文化和经济所形成的一系列区别于古代社会的存在特征和经验模式,而这种存在特征和经验模式是打破了古典形式中‘神性’与绝对理性的,是将‘人性’确立为一种主体性地位的思想理念,这种理念也一并贯穿于整个艺术的审美活动之中”〔3〕。这样看来,民族民间舞蹈的自我运行发展机制已经发生了根本性改变,曾经是生活本身、仪式本身,具有强大的社会功用性的作用使得民族民间舞一直保持着繁荣局面,而随着生存运行机制发生了很大的改变之后,民族民间舞中自发组织、约定俗成等特点随着社会变迁渐渐退出民间生活,以政府牵头,为适应某些节庆、重大事件甚至迎接一些调查研究活动所举行的人为“任务”越来越多,这种“人性”的主体性观点在民族民间舞蹈中愈加凸显,因而在艺术院校、专业团体中的舞蹈创作也多是为了“迎合”或者是“接受”这样的舞蹈市场而进行的编排与创作。面对民族民间舞蹈场域的改变,为适应市场的舞台化表演,如何平衡民间文化与表演艺术之间的矛盾,笔者认为,应着眼于“共识性”文化“符号”的规律性提炼。

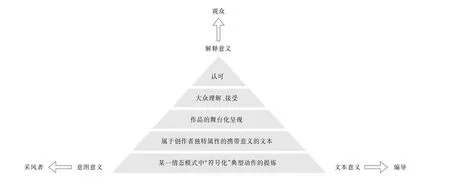

当民族民间舞蹈进入创作语境中,其“符号化”元素的撷取与建构需要一定的规律性与规范化。“建构主义认为世界是被演绎的而不是被实证的,人们凭借语言、符号、意向、画面及其他社会工具再现他们所理解和所观察到的世界”〔4〕。对云南民族民间舞蹈而言,身体作为话语的表征形式,实际上是由价值信仰与权力和知识等建构的结果,曾经的民间歌舞充斥着当地伦理道德观念和自我教育的内容,在文字还未得到最广泛的运用之时,民间艺术是最为准确的生活法则和诗化史书的文化表现。从创作者的角度而言,是通过动作编码的方式,围绕着某种表达意图和主旨,去表达某种意义,这种意义称之为意图意义;当作品完成之后,作品就成为独立于创作者的,一个携带意义的文本,也即是文本意义;当观众通过解码的方式,欣赏和观看的过程,即是对作品进行解释的过程,因而称之为解释意义,这一系列的过程,即艺术表现及文化传播的过程。这其中,解释意义不一定等同于意图意义,甚至可能产生歧义,其重要的原因之一就在于“解构”与“建构”的范式是否统一,只有将具有“共识性”价值取向的符号因素进行规律重组,才能够达到意图意义——文本意义——解释意义三者相统一的作用及价值。如“解构”与“建构”范式不统一的话,就不能够达到预期的文化传播与艺术价值的体现。犹如创作者可能想要表达的是一种某一民族庄重肃穆的存在状态,但在观众看来,则可能是欢乐的、戏谑的(见图1)。

图1 民族民间舞蹈中“符号化”元素的解构与建构范式统一图示

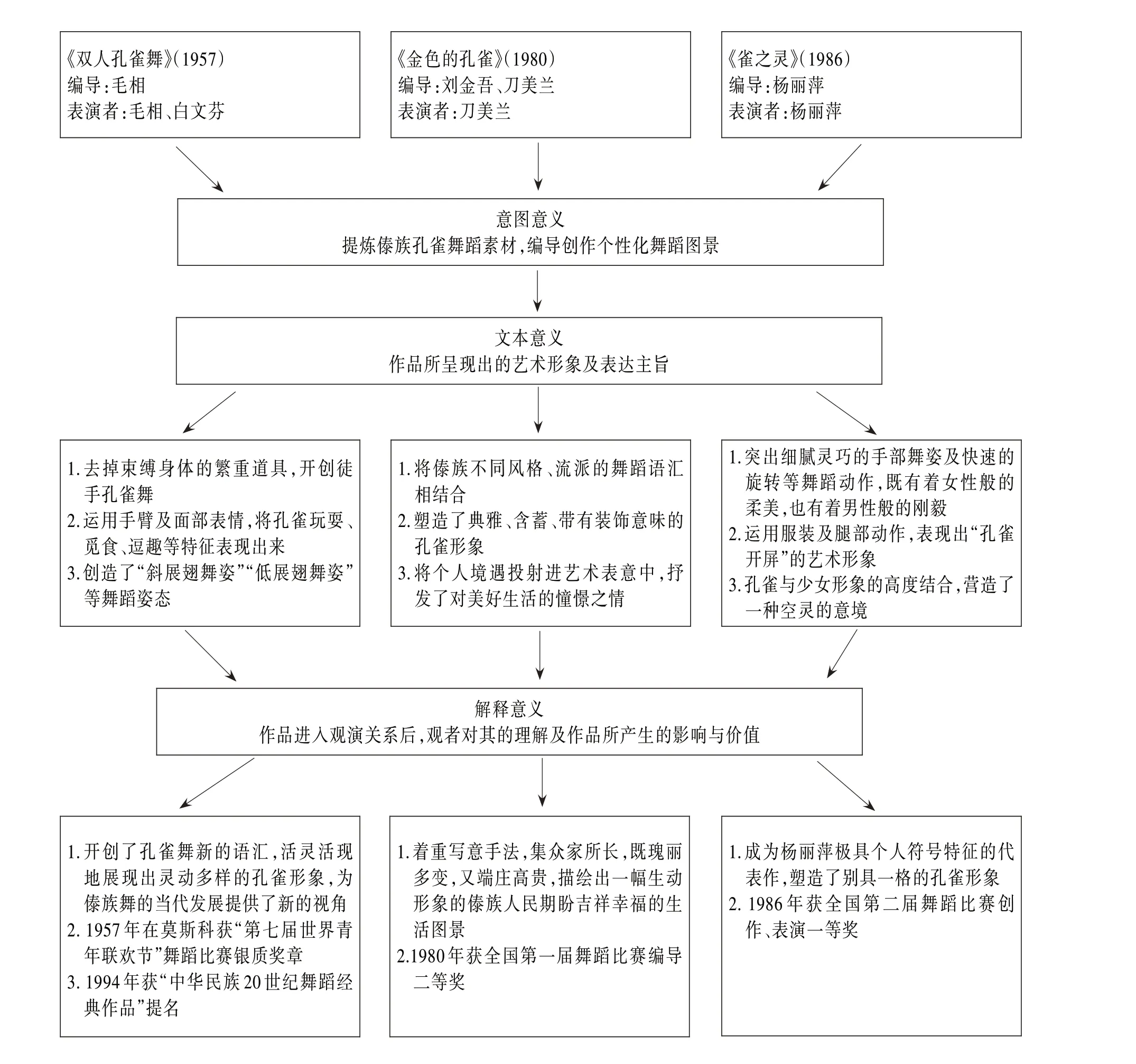

云南民族民间舞蹈从“乡野地头”走上舞台的受众接受也同样存在着解构与建构不统一的问题,因为民族民间舞蹈的动作体系更多的是生成于生产与生存的实践之中,与不同民族的生活与生存体验密切相关,而缺乏这种生活与生存体验的创作者,难以对动作符号进行有效的解读,因而难以理解所表达的意义之所在。就民族精神的提炼在本体层面来说,民族民间舞蹈的解构与建构必须要与民族自身的生存与生活体验,以及其独特的文化环境、人文情境相关联,因为动作本身不是孤立存在的,它与音乐、节奏、幅度、频率等共同形成表意的方式和手段,因此,这些民间舞蹈中的动作元素或者说是动作“符号”的撷取,必须建立在对该民族深层心理层面的理解,因为它反映的是该民族的文化及审美内涵。笔者通过对三个以傣族孔雀舞蹈素材为蓝本的代表性作品进行简要分析,以此厘清意图意义——文本意义——解释意义在舞蹈创作中的“共识性”建构(见图2)。

所谓“符号化”素材的“共识性”建构,是指规律可以在组合方式与节奏层面去归纳和总结,前提是确立一组典型动作及其情态模式,这种情态模式是对民族文化特异性的社会人文缘由及生成发展规律、功能演变有科学的认知,这种变化是如何反作用于舞蹈的外显形态特征的?正如《云南映象》这部作品,为什么令无数观众感动不已,因为在他们眼中,这就是云南民族、云南文化,甚至是阔别已久的梦中家园。许锐曾发文表示:“那不是忧伤,而是感动,就像在梦中回到了阔别的家园,湿润的空气、泥土的气息、童年的影像,都是那样让人迷醉。今天最流行的音乐此时此刻也相形见绌。”〔5〕这就是编导在对云南民族民间舞蹈的解构与建构过程中的规律性“符号”组合引发了群体生存感受的“无意识”流露,作品所体现出的意图意义——文本意义——解释意义三者达到了统一的结果。

图2 舞台民族民间舞蹈的“共识性”建构图示

民族民间舞蹈作为某一民族独特的艺术形式,很大程度上能够体现该少数群体独有的文化个性与文化特质,这样经过历史沉淀,当下仍有活态保存的文化种类,一定在某一特定区域内具有某种集体文化认同,而这样的艺术表意形式,同时也是当地传统的文化思维模式,然而在当下的艺术形式中,这样的文化认同及思维模式是否真正地作用于舞蹈创作及舞台表演中,这关系到从“乡野”进入“舞台”,艺术工作者们撷取了多少关于民间文化的精华,同时,当这样的一些文化产品回到他们的“家乡”,是否能够被当地群众所认同。笔者认为,这是民族民间舞蹈走向“舞台”非常重要的问题。“因此,作为一个特定的文化群体,民间舞蹈所具有的独特的文化个性,透过民间舞这一艺术载体形式所呈现出的恰恰是这一区域群体的文化习俗,以及其内在精神诉求与审美价值理念等等”〔3〕。

三、文化审美平衡——文化传播与大众认同的统一

在云南民族民间舞蹈创作历程中,舞蹈工作者们都在积极地探索。一般来说,都是舞蹈编导们深入民间实地采风、联系当地文化馆或相关部门,请当地民间艺人进行表演或授课,之后将当地舞蹈素材进行建构,编创出云南民族民间题材、主题的舞蹈作品。正如刘晓真和彭松在《双重传统下职业化中国民族民间舞蹈的历史困境》中用民俗学研究的术语阐释了民族民间舞蹈中“大传统”和“小传统”的概念:“所谓‘大传统’是几乎所有人都不否认的在民间自然流传的、土生土长的舞蹈及其形成环境,它代表了传统文化之根,富含多彩的民俗事项,是职业化民间舞蹈发展过程中需要不断取索的源泉。所谓‘小传统’就是新中国成立后建立起来的职业化(学院)民族民间舞蹈教学和表演体系及其背后的政治和文化诉求。”〔6〕毋庸置疑,就云南民族民间舞蹈来说,无论是云南籍还是非云南籍的编导,其呈现出的作品都包含在“小传统”这个概念之中,然而如何平衡这种“大传统”与“小传统”之间的矛盾,其实就是在二者之间进行文化层面的审美平衡。“大传统”意义下的民族民间舞蹈,由于其自然地理环境、人文生命属性的不同,造就了极其丰富又极其复杂的艺术文化内涵,这些民间艺术不仅仅是娱乐的功能,更重要的是,他们作为某种符号,传递着文字语言、谈情说爱、礼俗教育等功效,他们在乐舞中、诗歌中、服饰中记录着他们的民族史、生死观……将民族的历史、文化记录在身体中。职业化民族民间舞蹈中,传承者、教学者、编创者、表演者的身份渐渐融为一体,传承与编创、教学与表演之间的矛盾日渐显现,这就是“职业化民间舞蹈在语言构建和美学取向中所显示的和主流意识形态的密切关系也弱化和遮蔽了原生民间舞蹈各自特有的属性”〔6〕。当民族民间舞蹈进入舞台表演或旅游文化背景下的展演环境中,民间舞从原本和宗教、仪式、伦理道德息息相关的人生功用的存在,成为了一个被欣赏、被学习、被审视的对象,那么,在民族民间舞蹈的未来发展中,如何将“小传统”的价值取向及目标诉求与“大传统”的传统文化之根相结合,那就需要在表意方式、文化传播与大众认同之间寻找到文化审美平衡。

符号具有多元性与差异性的特征,“作为艺术符号世界中的符号,是‘去物质化’的。这种‘去物质化’即表明它完全是一种精神性,并且具有对物质性符号进行整合、赋予的功能。判定一个符号是否是艺术的符号(‘去物质化’),关键看这一符号的意义是否存在于另外的事物当中。而对于艺术符号来说,纯粹的思想是作为本质的机能”〔1〕。在云南民族民间舞蹈中,我们通过符号的组接,使其用形象去再现这种基于某种形象的聚集或者欲求,而这种群体公认的符号不仅“再现”了身体,同时也将这种众所周知的、公认的形象进行有效编码,变成了能指。传统民族民间舞蹈中的符号本身具有一种原始的意义,在时间长河中,这种符号就包含着社交、感觉、情绪等民族属性,而在舞蹈的过程中,这种符号是具有审美价值和审美意义的,艺术符号作为精神性符号的表意形式,只有把握住群体性艺术符号的审美特性,才能在符号差异性特质下寻觅出民族文化的自我表达。

总而言之,云南民族民间舞蹈从原生状态下进入舞台表演中,一定经过美化和加工这一过程,这一过程就是“个性化”素材符号的解构与建构,将民族民间舞蹈与其原生环境下的宗教、仪礼、歌舞文化相结合的综合表演形式结合在一起,了解其成因,将所属环境(自然环境、人文环境)相结合来进行民族民间舞蹈符号规范化的解构与建构,从某种意义上来说,能够将作品所体现出的意图意义——文本意义——解释意义三者达到统一的效果。于平曾提到舞蹈表意审美内涵:“提炼各舞种具有典型意义的‘语汇系统’,归纳‘同形舞目类群’,并在此基础上确立了层次分明、脉络清晰,涵盖了舞蹈形态、功能、源流谱系和播布区等的多维舞种(Multidimensional Choreospecies)概念,这无疑对探寻由于各民族的环境差异以及在不同步的发展过程中所发生的各种人文因素制约着舞蹈发展的表征性现象与深层缘由的认识,具有直接的促进作用。”〔7〕这就是说,民族民间舞蹈的动作体系研究不应该抽象化,要与表意相关联,要与他所产生的环境因子相结合才具有说服力,才能够体现该民族的文化内涵及精神诉求。笔者认为,云南民族民间舞蹈的未来走向是在编创中发展的,无论是“非遗”视域下的民族民间舞蹈,亦或是建立在人为“任务”的文化活动属性中,云南民族民间舞蹈已经脱离了曾经的原生形态下的文化本真属性,带着“现代”任务与“新时代”精神踏上舞台、走进大众、回归民间,真正实现文化审美之平衡,做到文化传播与大众认同之统一。

卡斯特说过:“认同所建立的是意义,而角色所建立的是功能。”〔8〕云南民族民间舞蹈的编创既是活态保护,又是遗产继承。舞台作品中既要还原民间生活,又要将其与其他舞种相区别,如果只做到舞台化的表现、表演,而忽略了民族民间舞蹈的属性传承,那么这样的展演、展示与民族文化是没有关系的,是不能够被大众所认可和接受的,是不具有文化传播效能的。民族民间舞蹈的“解构”与“建构”的过程,需要对民族民间舞蹈符号化素材的规律性撷取、符号因素的规范化重组、尊重符号差异视域下的主体性表达、平衡民间与舞台的表意审美内涵,最终应呈现出精神与文化的回归、生命与文化的厚重。