新世纪我国食品安全合作监管的发展逻辑与绩效评估

霍龙霞 徐国冲

摘 要:21世纪以来,我国政府对食品安全合作监管的关注度不断提升。食品安全合作监管经历了不断深化的四个阶段:合作探索期、合作形成期、合作快速发展期与合作战略深化期。发展历程呈现出三种演进逻辑:从机构林立到机构优化,从制度供给不足到趋于完善,从散、孤、小到大数据治理。对食品安全合作监管绩效的探索性评估发现,食品安全的水平在一定程度上得到了改善。未来还应从积极推进大监管,塑造合作型公共行政文化,放权与能力建设双管齐下、吸纳多元主体参与合作等方面着力,持续推进食品安全合作监管有效运转。

关键词:食品安全;合作监管;绩效评估

中图分类号:F203;D630 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2020)01-0019-09

食品安全事关国计民生,提升食品安全监管能力是国家治理能力现代化的关键要素。其中,强化监管合作、形成监管合力是政府监管能力建设的重要内容。此前,监管碎片化、机构间协调不足一直被视为食品安全事件频发的症结所在。我国曾长期实行分段监管体制,将各个环节的监管职责授予不同的部门。因此,在成立国家市场监督管理总局之前,中央层面与食品安全监管有关的部委将近十个之多,这极大地增加了部门间协调的成本,致使齐抓共管有时会异化为“齐抓不管”、监管漏洞频现。因此,强化合作监管被各界视为破除监管困局的现实出路。所谓合作监管,是旨在应对食品安全领域单一监管主体无力或不易有效处置的问题,发起的跨部门、跨层级、跨域集体行动治理安排。

2000年以前,食品安全合作监管发展相对滞缓。直至1993年,我国才开启建设现代监管型体制大幕。但彼时厘清监管权责更为迫切,无暇关注合作监管。21世纪以来,合作监管逐渐成为监管体制建设的重要内容:合作监管逐渐深化为监管工作的基本工作原则;主导部门间协调的机构规格不断提升;合作内涵不断拓展至政府与市场、社会合作。基于此,本研究尝试系统梳理新世纪以来我国食品安全合作监管的发展脉络、演进逻辑与绩效,在此基础上洞悉食品安全合作监管的发展趋势与逻辑机理,以尋求有益的对策提高食品安全监管的水平。

一、食品安全合作监管的发展历程

新世纪伊始,我国食品产业飞速发展,食品链条不断延伸、食品类别日益多样加剧了监管工作的复杂性,加深了对合作监管的需要。然而,与之形成鲜明对照的是,食品安全合作监管尚处于混沌状态,仅仅是完成某项具体任务的临时性治理安排,尚未内化为基本工作原则。食品安全监管的治理需求与制度供给之间的鸿沟埋下了安全问题的隐患。政府逐渐认识到食品安全监管生态环境的变化,对监管策略做出了适应性调整。2003年,国家成立了食品药品监督管理局①,明确将“组织协调”作为一项职能赋予该机构,由此揭开了系统推进食品安全合作监管的大幕。2010年,国家成立了食品安全委员会这一高层次、专门性的组织协调机构,彰显了高层力图破除协调不力、合作不足这一痼疾的决心。至此,食品安全合作监管步入快速发展期。期间,长久为人所诟病的分段监管体制终于顺应时势变化做出了理性调整,统一权威的监管体系初步确立。国家治理体系和治理能力现代化的提出则是食品安全合作监管迈向深化发展的关键契机。这时期的食品安全合作监管不再局限于政府内部机构合作,而是将关注点投向了更为广阔的非政府主体。这一思想被凝练为“社会共治”,作为监管原则写入了新《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)。2018年3月,国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局等合并组建国家市场监督管理总局。由此,食品安全监管进入了统一权威监管与社会共治齐头并进的新阶段。

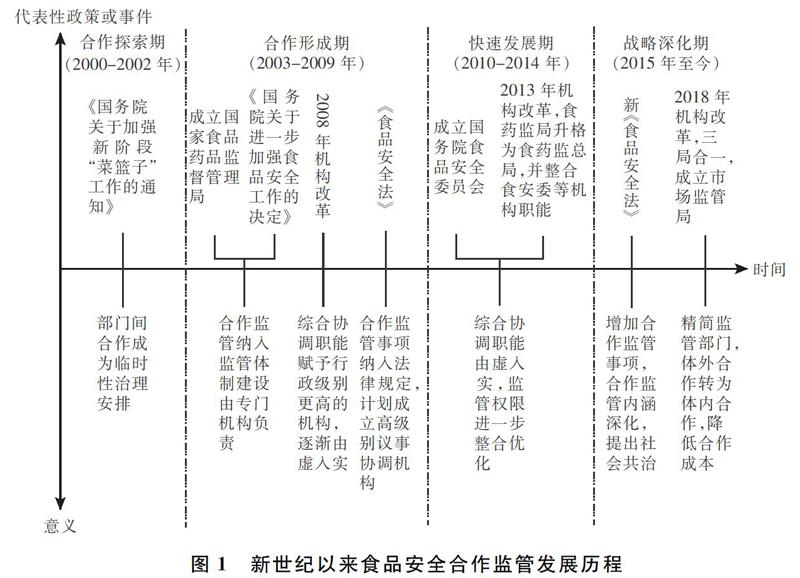

总的来说,21世纪以来,得益于政府高层与日俱增的关注度,我国食品安全合作监管获得了长足的发展,大致历经了四个阶段:合作探索期(2000-2002年)、合作形成期(2003-2009年)、合作快速发展期(2010-2014年)以及合作战略深化期(2015年至今)。上述阶段是基于重要的食品安全监管改革事件划分的。这些事件对食品安全合作监管影响深远,构成了发展阶段转变的关键节点(参见图1)。

(一)食品安全合作监管探索期(2000-2002年)

这一时期食品安全的现代监管体系仍处于初建期。合作监管理念尚未得到应有重视,仅被视作应对特定问题的临时性治理安排。1992年的市场化改革是食品安全监管体制从混合型体制走向现代监管型体制的先声[1]。由于处于食品安全监管的初创期,政府工作重心放在了理顺监管权责上,对食品安全的合作监管关注极为有限。1995年的《中华人民共和国食品卫生法》虽然将食品安全的主要监管权限授予卫生部门,但食品安全监管的权限仍高度分散。仅法律条文中就涉及了标准化、工商、海关、进出口检验部门以及铁道、交通系统单列的监管机构,数量之多令人咋舌。此外,各相关部门职责的界限模糊、交叉重叠。因此,理顺食品安全的监管权责迫在眉睫。为此,1998年的政府机构改革结合部门专业优势优化了食品安全监管部门的职责分工。原先由卫生部掌握的审批、发布国家标准的权力,以及由粮食局掌握的制定粮油质量标准等权力,经过整合统一划归国家质监局;原本由三个不同部门掌握的检验检疫职能也在整合后交由新成立的专职负责进出口食品安全的国家检验检疫局履行。2001年,上述两部门则进一步合并为国家质检总局。

相形之下,食品安全合作监管的进展则缓慢得多,尚处于经验探索阶段。在监管实践中,合作监管多是例外而非常态,只是为了完成特定任务的权宜之计。浅尝辄止于临时性的治理安排,遑论配套机制建设。以“菜篮子”工作为例,农业、经贸、卫生、质检、工商、环保、水利、计划、财政、金融、财税等诸多部门参与其中(参见表1)。虽然出台的文件明确指出应加强配合,但对具体实施机制、评估机制等技术性内容语焉不详,致使其缺乏可操作性,合作效果也难以评估,甚至可能滋生合作监管的非合作执行现象。不过,从中形成的联合信息发布、协调小组等做法也为日后食品安全合作监管的制度化建设提供了经验借鉴。

(二)食品安全合作监管形成期(2003-2009年)

日益复杂的食品安全监管活动使得碎片化监管缺陷逐渐暴露,仅依靠部门单打独斗势必陷入左支右绌的窘境。因此,食品安全的合作监管逐渐上升为监管体制建设的必要环节。2003年4月,原国家药监局更名为国家食药监局,承担起食品安全综合监督、组织协调以及查处重大事故的责任。在食品安全领域,部门协调首次作为专门的职能被单独列出,足见高层的重视。由此,系统化推进合作监管初步酝酿成型。阜阳毒奶粉事件进一步暴露了部门协调合作孱弱犹如溃堤之穴,致使监管网疏失百出。执政者更为深刻地意识到理顺监管职责应与强化协调合作齐头并进。2004年,国务院发布的《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》在一定程度上体现了这一思想,初步奠定了分工负责、综合协调的监管格局。与此同时,自2004年以来,国务院办公厅每年均会发布当年的食品安全工作重点,几乎无一例外地将合作协调作为专门事项提出,将其视为监管体制机制建设不可或缺的组成部分。换言之,这一时期食品安全的合作监管已逐渐成为常态性的治理机制和高层次的治理战略。

尽管国家食药监局被各界寄予厚望,但实际效果难孚众望。受行政级别掣肘,部门协调的职能难以落实。国家食药监局只是副部级单位,无力制约农业部等正部级单位的行为。此外,其他有关部门还担心其可能侵蚀既得管辖权,基于部门利益考量,对食药监局较为抗拒。国家食药监局显然也意识到了这一点,第一任局长郑筱萸强调食药监局不会接管农业、工商、卫生和技术机构的食品安全监管职能[2]。两相叠加致使食药监局协调职能频遭冷遇。一位前国家食药监局局长的抱怨颇为生动地展示了这一情状,“因为我们的机构名称中有‘食品,所以人们希望我们能控制局面,但没有人听我们的。我们承担了公众的所有指责,但从未被授权做好我们的工作”[3]。为了扭转这一局面,2008年国务院机构改革将组织协调职能划转至级别更高的卫生部。2009年《食品安全法》中花了较大篇幅着墨于合作,共有17项条款涉及部门间协调合作②,还计划成立高级别的国务院食品安全委员会(简称“食安委”)促进协调。可见合作监管已经成为食品安全领域顶层设计的重要内容,成为驱动监管效能提升的重要战略。

(三)食品安全合作监管快速发展期(2010-2014年)

2010年食安委的成立标志着食品安全合作监管进入了快速发展期。该机构是专门负责食品安全工作的国务院议事协调机构,由国务院副总理领衔,委员囊括了所有直接或间接与食品安全工作有关的部委主要领导。组成人员行政级别之高、涉及部委数量之多在食品安全监管史上实属罕见。高层力图破除协调不力、合作不足僵局的决心可见一斑。为避免综合协调职能重复授予卫生部及食安委可能造成的混乱,2011年中央编办下发《关于国务院食品安全委员会办公室机构编制和职责调整有关问题的批复》,将综合协调职能独占性地授予食安委。2013年,一场深刻的改革改变了食品安全分段监管体制,确立了统一权威的监管体系。国家食药监局更名为国家食药监总局并升格为正部级单位。同时,食药监总局还整合了食安委办公室、质检总局的生产环节职责、工商总局流通环节职责。由此,食药监总局不仅成为主导的监管机构,还身负综合协调的职能。得到强化的行政权力以及专业化的知识优势均对食品安全监管的协调合作落到实处大有裨益。

(四)食品安全合作监管战略深化期(2015年至今)

新《食品安全法》的出台标志着食品安全合作监管进入战略深化期。过去,食品安全合作监管强调内部取向,即侧重于政府内部门间合作;如今,它强调内外并重,即侧重于政府内部门间合作与政府内外行动者合作齐头并进。新《食品安全法》淋漓尽致地展现了这一点,该法共154项条款,其中有34项与部门间合作有关③;与此同时,“社会共治”也成为监管工作的基本原则。这与合作监管进程嵌入于国家治理体系和治理能力现代化大背景下密不可分。新时代以来,治理理念极为深刻地形塑了食品安全监管工作。监管主体深切地体会到不应褊狭地将监管界定为政府独占性活动,企业、社会等非政府主体理应占据一席之地。事实上,受革命建设时期借助群众运动实现管理目标的做法影响,社会力量一直是政府应对食品安全问题时常常希望发动的对象。如爱国卫生运动、群众举报投诉热线等。但社会共治理念超越了过往将公民、社会组织视作政府帮助之手的观点,强调它们的治理主體地位,鼓励其充分表达观点、各逞其长,共同构建新型食品安全治理格局。与此同时,2018年国务院机构改革实现了三局合一,这一举措对于政府内部部门间合作同样意义深远,它标志着过去食品安全五龙治水式的碎片化监管模式真正得以扭转。体外合作转化为体内合作,极大地降低了食品安全监管的合作难度。

二、食品安全合作监管的演进逻辑

食品安全合作监管得以快速发展,与监管的组织、制度、技术层面的持续变革密不可分。这三者共同推动了我国食品安全合作监管的转型升级。

(一)食品安全监管组织:从机构林立到机构优化

政府机构是开展食品安全监管活动的载体,是监管制度和技术发挥作用的依托。机构精简、优化是驱动合作监管有效施行的关键所在。受路径依赖制约,我国食品安全监管领域长期由多部门共享管辖权,深受职能越位、错位,机构重叠、交叉等现象的困扰。更有甚者,机构林立可能蜕化为丛林化发展。这不仅导致食品安全监管机构之间相互推诿扯皮,合作监管无从谈起,更腐蚀了公共性精神,甚而背离监管机构筑牢食品安全防线、捍卫公共利益之初衷。为此,藉由机构精简、优化使食品安全监管各职能部门间关系和谐化,乃是促成协调合作的应有之义。其隐含的逻辑是厘清各个监管主体的角色与责任界限,并使之获得普遍认可,从而减少因职责界定不清而滋生的监管冲突,避免合作努力因此而无谓耗散。研究证实,当团队成员的角色被明确定义并得到充分理解时,就会改善合作[4]。新世纪以来,食品安全监管机构的每一次改革都与职能优化有关。从2004年国务院确立分段监管体制,到2013年实行统一权威监管体制,再到2018年三局合一改革,机构优化的思想一以贯之。尽管仍存在亟待改进之处,但的确为促进食品安全监管部门间合作做出了不小的贡献。

除此之外,国务院还设置了专门性的综合协调机构。如果说组织精简与优化着眼于将体外合作成本转化为体内合作成本,那么,综合协调机构则着眼于调和组织间关系,毕竟组织规模再大也存在边界,处理组织间关系是不可避免的任务。协调需求源自于公共事务治理中组织间的彼此依赖。综合协调机构职能在于,经由设定共享的目标,推动组织协调性地思考与行动,以期消弭政策龃龉不合现象,高效利用稀缺资源,发挥协同效应以及提供无缝隙服务[5]。食品安全综合协调组织经历了由虚入实的转型。起初,由食药监局担负该职能,但受行政级别、职能描述含糊等制约,导致协调职能悬置。此后,国务院将该职能赋予更具实权的机构,并最终专门成立了食安委负责这一事务。较之于其他协调机构,食安委具有资源密集度高、模糊性小、正式性程度高和成员行为约束性强等特点[6]。食安委的设置极大地助推了食品安全监管部门间的沟通、协调与合作。

(二)食品安全监管制度:从制度供给不足到趋于完善

制度保障是推进食品安全合作监管的关键。

第一,随着顶层设计的不断完善,食品安全合作监管由低层次的治理工具深化为高层次的治理战略。早期,合作监管模式仅作为处理食品安全具体事项的政策工具。例如,2002年推进“菜篮子”工程中提到需要加强职能部门间配合。但这只是“就事论事”的临时性权宜之策,并未上升到通盘考虑的顶层规划层面。随着时间推移,食品安全合作监管被纳入顶层设计之中。这一点可从食品监管领域的顶层设计——食品安全发展规划的内容中窥见一二。自2007年国务院首次发布食品安全规划以来,强化合作监管一直是历次规划的重点内容:不仅相关篇幅越来越长,而且关注点亦从单兵突进走向复式转型。所谓复式转型是指,同时从内部取向的政府部门间合作以及外部取向的政府外部合作——政府与非政府合作两个维度发力推进合作监管向纵深发展。显而易见的是,合作监管已经上升为食品安全监管体制建设不可或缺的要件,深化为开展监管活动的战略性安排。

第二,食品安全合作监管的具体实施机制也在不断完善,由粗糙化深化为精细化的制度设计。就食品安全监管部门间合作而言,除前文所述的设立食品安全监管综合协调机构,还有许多直接促成平行部门合作的各项举措,既包括较低层次的食品安全信息通报,也包括力度更强的共同执法、案件移交等涉及资源交换的联合行动,还包括更高层次的协调食品安全监管目标(如国务院办公厅自2004年以来,几乎每年都会发布文件明确本年度的食品安全监管工作重点,引导相关部门采取行动)。简言之,一个多层次、趋于精细的实施机制业已成型。虽然还存在诸如问责制度匮乏等不足,但已经提供了一个基本的食品安全合作监管行动框架。就政府—非政府行动者的食品安全合作监管而言,其侧重于同时从存量改革和增量改革入手。前者着眼于挖掘已有制度潜力,借助新手段或优化制度使之焕发新生。例如,强调媒体曝光和公民投诉一直是我国食品安全监管的传统。与互联网技术的联姻则为旧手段大显身手提供了新动力。“万食通”食安治理云平台等应用正是以此为出发点,利用大数据引领政、企、群、媒的合作共治,后者则着眼于提供新的优质制度。例如,基于发达国家经验,我国逐步实行食品安全责任保险制度。该制度希冀借助市场手段激励食品企业将自我规制落实,改善食品安全大环境。

(三)食品安全监管技术:从散、孤、小到大数据治理

技术支持为促成、深化合作监管提供了支撑。信息分享是合作的基础表现形式,也是培育深层合作的必由之路。飞速发展的信息技术则为此提供了契机。早在1999年国家层面就开始力主推行“政府上网工程”,2002年国家信息化领导小组又发布了《关于我国电子政务建设指导意见》,2007年国务院还颁布了《中华人民共和国政府信息公开条例》。在食品安全领域,2010年卫生部等6部门出台了《食品安全信息公布管理办法》,新旧《食品安全法》中亦突出了部门间信息通报以及信息面向社会公开的必要性,“十二五”规划还将电子追溯系统、国家食品安全信息平台建设列为重点任务。上述举动背后隐含的深层意义是,以信息共享为抓手,政府期望藉此编织政府部门之间,政府与企业、社会团体、公民之间的合作网络,继而实现政府治理能力显著提升、社会共治空间不断拓展的双重目标。归根结底,这是站在食品安全治理体系现代化高度上做出的全盘考量。

在此背景下,食品安全监管领域的分散建设、信息孤岛、小格局現象逐步得以改善。在食品安全监管部门间信息整合方面,主要从信息化标准、基础设施云平台、应用系统门户集成和数据治理四个层面,打造协同共享的食品监管信息化建设体系[7];在对外信息发布方面,各类相关的企业或食品行政许可、食品安全监督检查等信息逐步实现了全公开。与此同时,大数据的蓬勃生长也勾勒出食品安全合作监管从信息化监管走向智慧化监管的未来图景。食品安全监管领域的大数据是指通过传统方式收集的行政数据与传感器、计算机网络或个人在使用互联网时创建的大规模数据集的组合[8]。国家级食品安全信息平台建设可以被视为拥抱大数据技术的开端;2018年《政府工作报告》则明确提出“创新食品药品监管方式,注重用互联网、大数据等提升监管效能”。在此契机下诸多省份成立大数据监管系统,也在慢慢重塑政府部门间以及政府和社会之间的合作模式,撬动了食品安全治理转型。前者体现于对食品安全整体性治理的推进,如集中整合分散的监管资源、协调相关监管部门的政策行动;后者则体现于公共性精神的滋养,即推动公众身份从侧重私人权益的消费者转向更具公共性精神的公民,使其积极参与到食品安全共治之中。

三、食品安全合作监管绩效的探索性评估

究其根本,食品安全合作监管的目的在于提升监管能力,涤荡易粪相食之丛弊,还公众以放心的食品消费环境。鉴于合作过程的复杂性,合作监管自然也存在成本。若要发挥食品安全合作监管优势、克服合作惰性,必须权衡其利弊得失。由此观之,评估食品安全合作监管绩效自然是题中应有之义。那么,新世纪以来随着合作监管力度不断加大,食品安全合作监管绩效是否随之改善了呢?本文选取了卫生健康委员会历年发布的食物中毒报告与新闻媒体网络报道的食品安全事件,试图将官方话语与媒体认知结合,较为全面地勾勒出监管绩效的全貌。

必须指出的是,本文对食品安全合作监管绩效的评估仅仅是探索性的。所选取数据呈现的是整体监管绩效,这意味着其影响因素还包括各个部门的独立监管力度,并不能贸然化约为合作监管绩效。由于缺少专门针对食品安全合作监管绩效的系统性数据(绝大多数文件只记录了为实现食品安全合作监管所做的工作,如联合检查次数,但并未记录成效如何),只能退而求其次选取上述数据。同时,本文亦不欲建立数学模型描述合作监管力度与绩效的因果关系。故而,本部分的研究只是探索性的。

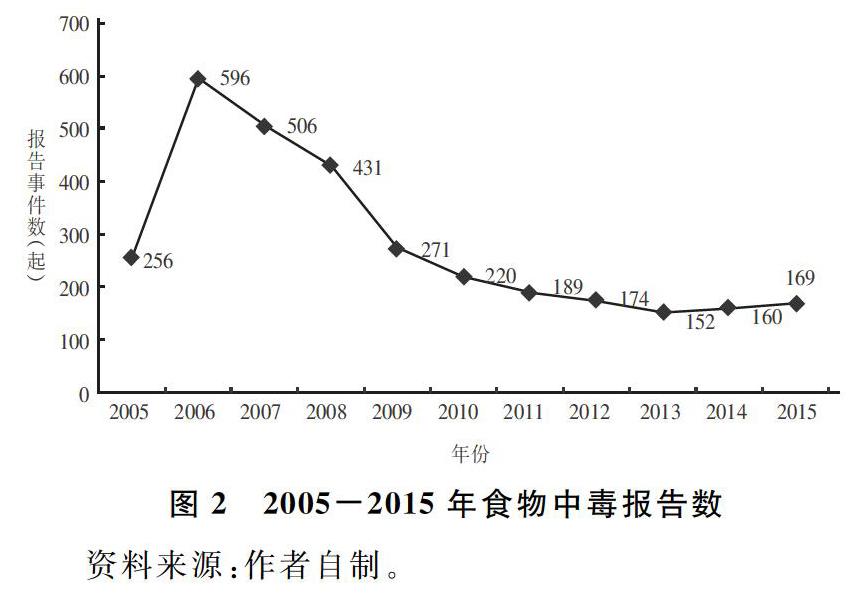

本文选取的卫生健康委员会食物中毒事件报告时间跨度为2005-2015年,原因在于2005年以前(2000-2004年)仅报告重大食物中毒事件,未能反映整体情况,故予以剔除;2016-2017年食物中毒事件报告④数据因尚未发布,也无法纳入考察范围。新闻报道的食品安全事件时间跨度为2004-2017年,原因在于2004年以前,网络上可获取的新闻媒体对食品安全的报道极少。以“掷出窗外”网为例,该网仅收录了2则报道。因此,将考察时间段收缩至2004-2017年。其中,2004-2011年的数据来自“掷出窗外”中国食品安全数据库。该网站于2012年正式上线,收录了2004-2011年人民网、新华社等主流门户网站有关食品安全的报道6000余则,具有较大的影响力。以此为基础,剔除相同事件的重复报道,获得食品安全事件共计2107起。2012-2017年的数据则通过Python从各大门户平台上抓取相关报道获得,剔除相同事件的重复报道后,获得食品安全事件共1243起⑤。

图2呈现了2005—2015年食物中毒事件数,呈明显的倒V型曲线,即先增后减趋势。2005—2006年中毒事件从256起激增至596起,此后几年间一直保持在300起以上的高位。拐点出现在2009年,食物中毒事件下降至271起,比上一年度减少了59%。此后,中毒事件数大体呈下降趋势。虽然在2014-2015年略微反弹,但始终少于2005年的食物中毒事件数。

图3呈现了2005—2015年食物中毒人数,其走向大致与图2一致。2005—2006年食物中毒人数同样显著上升,一度跃升至18063人。之后几年间中毒人数虽然在不断减少,但仍多达10000人以上。2010年为分水岭,首次少于10000人。此后,中毒人数大体呈下降趋势。虽然在2014-2015年有所回升,但始终处于历史低位。

图4呈现了2005-2015年食物中毒死亡人数,其走势与图2、图3略微不同,但总体上仍呈先增后降趋势。2005—2007年中毒死亡人数一度达到258人,到2008年又跌至154人,之后又上升至184人。但2010年后总体呈下降态势,2013年降至最低点109人。此后虽略有回升,仍处于历史较低水平。

总体而言,2005-2015年,食物中毒事件报告数、食物中毒人数以及食物中毒死亡人数等数据基本上呈先增后降走向。2005—2006年整体呈上升走向,表明食品安全形势不容乐观;从2007年开始,食物中毒事件报告数、食物中毒人数和中毒死亡人数均呈下降态势,食品安全形势逐渐向好;2010年后上述数据总体上保持在历史低位水平,食品安全形势得到较好控制、逐步企稳。

再来看新闻媒体报道展现出的食品安全形势(参见图5)。数据显示,媒体报道的食品安全事件数量整体呈M型曲线,分别于2005、2011年出现两个峰点。2004—2005年食品安全事件从54起陡增至434起,2006—2010年下降至130起;然而,2011年食品安全事件又攀升至499起,但2012年急劇回落至200起,如此大的波动说明2011年食品安全事件的激增或许是个例,能否据此判断食品安全形势急剧恶化仍有待商榷。此后,食品安全事件数量大致在这一数字附近浮动。

虽然官方话语与新闻报道呈现的食品安全状况存在差异,但也具有一定的共性:总体而言,早期食品安全状况较差,经过治理后在一定程度上得到控制;2010年后食品安全形势进一步改善,实现总体趋稳向好。之所以如此,或许与食品安全合作监管力度有关。2000—2009年,合作监管虽然经历了探索期、形成期,但仍处于初期发展阶段。食品安全合作监管无论在组织、制度抑或技术层面仍有较大提升空间,尤以组织和技术层面为甚。组织层面综合性的食品安全监管协调机构因权限不足疲软乏力,部门职责因人为分割的监管环节与现实的张力仍待理顺,技术层面的信息化建设散、孤、小的局面都使协同作战的力度大打折扣。与之形成鲜明对照的是,食品产业得到了迅速发展。2003-2009年,我国食品工业总产值年均增速均在20%以上[9](p.38)。悬殊的对比导致食品安全监管活动难免力有不逮。2010年后,综合协调机构职能由虚入实,食品安全监管部门职责配置不断优化;食品安全合作监管被纳入顶层设计,由低层次的治理工具深化为高层次的治理战略,合作监管的具体实施机制也在不断完善,由粗糙化深化为精细化的制度设计;食品安全合作监管信息基础建设从散、孤、小到大数据治理。组织、制度、技术层面瓶颈的突破,促使食品安全合作监管逐渐走向成熟,监管效能随之提升,食品安全形势日趋企稳。

四、结论与讨论

纵观新世纪以来我国食品安全合作监管的发展历程,组织、制度、技术层面的持续变革,使之经历了由机构林立下的碎片化监管转变为机构优化下的协调性监管,由低层次的治理工具走向高层次的治理战略,由粗糙化的制度设计走向精细化的制度设计,由散、孤、小提升为大数据治理,逐步实现了从合作不足到内部取向强化合作,再到社会共治与之并举的转型。而探索性的绩效评估已表明,合作监管的强化助推了食品安全形势的改善。

回溯过去的意义在于更好地展望未来。为了持续推进食品安全合作监管向纵深发展,政府还应从以下层面继续发力。

第一,以机构改革为契机,积极推进食品安全大监管。2018年的政府机构改革中成立了国家市场监管总局,力图根除食品安全监管碎片化的沉疴痼疾。但这仅仅只是第一步,还需要从人事安排和组织文化等方面入手推动食品安全监管职能整合落到实处[10]。就新的食品安全监管部门的人事安排而言,除专业性较强的职务外,综合管理职务尤其是核心人事安排应采取交叉任职的做法。这不但能够打破原有的身份成见,加速形成新的食品安全监管部门身份认同,还能促进改革方案公正公平,减少利益冲突。在组织文化方面,应尽快建立新的共同规范及价值观念,构建新的食品安全监管部门文化,并警惕原有部门文化蜕化为亚文化并造成派系偏见等负面影响。

第二,塑造合作型公共行政文化,使食品安全合作监管理念内化于心、外化于行。为此,需要“软硬兼施”塑造合作型组织文化。在柔性理念方面,应强调公共性角色回归。与合作型文化相适应的是食品安全监管部门公共性角色定位。公共性要求组织行为应超越狭隘的部门利益,努力追求、维护公共价值。藉此,使相关监管部门意识到为维护公共利益而参与食品安全合作监管乃是职责所在、不容推卸。以此为基础,竭力避免合作监管异化为强势方支配或貌合神离,继而减少部门间猜疑,促进良性社会资本积累与再生,这对于食品安全合作监管的可持续运转至关重要。在硬性制度建设方面,应重塑组织行政流程。目前,我国已经形成了部门联席会议、联合执法等一系列食品安全监管部门间合作机制。为充分挖掘存量制度潜力,应总结上述措施适用于哪些食品安全监管情境的规律,据此形成一套指导性建议,帮助监管部门权变选择恰当的合作监管机制。除此之外,还应制定统一、清晰的监管部门间合作机制应用流程、标准,并将其纳入绩效评估,倒逼合作参与者切实履行食品安全监管职能。

第三,放权与能力建设双管齐下,吸纳多元主体参与食品安全合作监管。社会共治新近成为食品安全监管的重要原则,强调动员社会组织、行业协会等多元主体积极参与食品安全治理。需要注意的是,在食品安全监管实践中,应将多元主体共治视为提高治理能力的手段,而非最终目的。因此,需要以提升治理绩效为导向,根据实际监管内容,结合不同主体优势选择性放权。例如,工青妇等社会团体具有深厚的群众基础,可以在食品安全知识、宣传科普等活动方面与之合作。在能力建设方面,也应结合主体特点发挥所长。同时,还应注意到,食品安全合作共治并不意味着非政府行动者能够取代政府,而是应着力构建政府主导下多元主体积极参与的食品安全合作治理格局。惟其如此,方能使食品安全合作监管真正运转起来。

注释:

①为行文方便,以下各机构均采用简称。

②参见《食品安全法》(2009)第4、5、6、11、12、15、17、21、64、69、71、72、73、74、76、80、83条。

③参见《食品安全法》(2015)第5、6、8、14、16、19、20、21、22、27、28、31、32、38、42、75、88、95、100、103、104、105、106、109、111、115、116、119、120、121、142、143、145、152条。

④该报告包括食物中毒事件报告数、食物中毒人数以及食物中毒死亡人数等数据。

⑤感谢郭轩宇、韩颖、田雨蒙、张淼萱、俞寅威等同学在搜集数据时给予的帮助。

参考文献:

[1]刘鹏.中国食品安全监管——基于体制变迁与绩效评估的实证研究[J].公共管理學报,2010,(2).

[2]Tam W K,Yang D.Food Safety and the Development of Regulatory Institutions in China[J].Asian Perspective,2005,(4).

[3]Yasuda,Kojiro J.Why Food Safety Fails in China: The Politics of Scale[J].The China Quarterly,2015,(3).

[4]Erickson T.The Biggest Mistake You (Probably) Make with Teams[J].Harvard Business Review,2012,(4).

[5]Pollitt C.Joinedup Government: a Survey[J].Political Studies Review,2003,(1).

[6]朱春奎,毛万磊.议事协调机构、部际联席会议和部门协议:中国政府部门横向协调机制研究[J].行政论坛,2015,(6).

[7]黄星星.信息化建设:大数据打造监管大格局[J].中国食品药品监管,2017,(2).

[8]Mergel I,Rethemeyer R K,Isett K.Big Data in Public Affairs[J].Public Administration Review,2016,(6).

[9]《中国食品工业年鉴》编辑委员会.中国食品工业年鉴2010[M].北京:中华书局,2011.

[10]Ma L,Christensen T.Same Bed,Different Dreams Structural Factors and Leadership Characteristics of Central Government Agency Reform in China[J].International Public Management Journal,2018,(4).

[责任编辑:杨 健]