经颅磁刺激技术联合智能训练系统提高脑卒中病人上肢运动功能和日常生活活动能力的效果

任 平,卢柳艺

(桂林医学院附属医院,广西 541001)

近年来,脑卒中发病率在我国持续走高,每年新发病例超过200 万。我国现存活的脑卒中病人约700 万,约3/4 的病人留有不同程度的残疾,脑卒中发生6 个月后约60%的病人存在上肢运动功能障碍,严重影响病人的生活质量[1‐2]。选择更精准、有效的康复方法来提高病人上肢运动功能,是康复医疗工作者亟须解决的问题。智能训练系统是一种高科技智能化训练模式,而经颅磁刺激技术是近年来出现的一项非侵入性的神经电刺激技术,已逐渐应用于神经系统疾病的治疗研究中,将这两种技术进行结合用于治疗脑卒中上肢运动功能障碍的研究尚未见报道。本研究将两种技术相结合用于治疗脑卒中上肢运动功能障碍,取得较好的疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017 年4 月—2018 年3 月我院收治的脑卒中上肢运动功能障碍病人60 例。纳入标准:符合第四届全国脑血管病学术会议制定的脑卒中诊断标准[3],且经CT 或MRI 检查诊断为脑卒中;首次发病,一侧偏瘫,上肢肌力在3 级以下;病人自愿加入研究,签署知情同意书。排除标准:合并颅内压增高、严重高血压或其他严重心、肺、肝、肾疾病者;严重认知及交流障碍者;体内有金属植入物者;无法随访者。采用随机数字表法将病人分为观察组和对照组各30 例。观察组:男18 例,女12 例;年龄41~76(53.12±2.86)岁;脑梗死16 例,脑出血14 例。对照组:男17 例,女13例;年龄38~79(52.30±5.14)岁;脑梗死18 例,脑出血12 例。两组病人基本资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 干预方法 两组病人均实施常规康复治疗护理,包括良姿位的摆放、肢体功能训练、健康宣教等。在此基础上,对照组给予智能训练系统(采用的智能训练系统为MOTOmed viva2)治疗,每天1 次,每次20 min。观察组给予经颅磁刺激技术(采用的经颅磁刺激技术治疗仪为武汉依瑞德CCY‐1A 型)联合智能训练系统治疗。在运用智能训练系统治疗20 min 后,接着使用经颅磁刺激技术刺激治疗:先使用低频1 Hz 刺激病人健侧大脑初级运动皮质区5 min,然后使用高频5 Hz 刺激病人患侧大脑初级运动皮质区15 min,每天1次。两组病人均治疗4 周。

1.2.2 评价指标

1.2.2.1 运动功能 采用Fugl‐Meyer 运动评定量表(FMA)评定两组病人治疗前后的上肢运动功能。Fugl‐Meyer 运动功能评定表包括上下肢体共50 项,其中上肢部分有33 项[4],包括病人的上肢分离活动、反射活动,屈肌、伸肌的协同活动,腕功能的速度、辨距与协调能力,手指的抓握能力等方面,每项得分0~2 分,完全不能完成进行计0 分,部分完成计1 分,顺利完成计2 分。最高总分66 分,得分越低,表明上肢运动功能障碍越严重,得分越高说明上肢运动功能改善越明显。

1.2.2.2 日常生活能力 采用改良Barthel 指数(BI)评定两组病人治疗前后的日常生活活动能力[5]。改良Barthel 指数评定内容包括病人的大便控制、小便控制、修饰、洗澡、吃饭、用厕、穿衣、上下楼梯、床到椅转移、步行,共计10 项,每项得分0~15 分。总分100 分,得分越低表明病人生活自理能力越低,得分越高表明生活自理能力越好。总分超过60 分表示病人生活基本能自理。

1.2.3 统计学方法 数据采用SPSS 18.0 进行统计分析,计量资料用均数±标准差()表示,组间比较采用t检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组病人上肢运动功能评分比较(见表1)

表1 干预前后两组运动功能评分比较() 单位:分

表1 干预前后两组运动功能评分比较() 单位:分

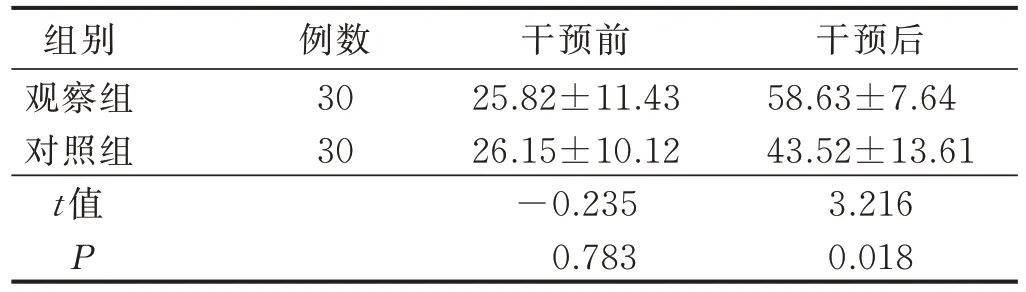

2.2 两组病人日常生活活动能力评分比较(见表2)

表2 干预前后两组病人日常生活活动能力评分比较() 单位:分

表2 干预前后两组病人日常生活活动能力评分比较() 单位:分

3 讨论

3.1 脑卒中病人上肢功能恢复的难度 上肢功能障碍是脑卒中病人最常见的后遗症,上肢是人体完成精细动作的主要器官,提高病人的上肢运动功能对提高脑卒中病人生活质量有很大意义。但相对于下肢,人体的上肢受到更多的中枢神经系统神经纤维支配,因此上肢运动功能较下肢恢复更难、更缓慢[6]。同时,由于生活需要,病人会逐渐习惯性地使用健侧上肢,导致患侧上肢出现习惯性废用,最终留下残疾。寻找更有效、更精准的康复方法来提高病人的上肢运动功能,已成为康复研究的难点及热点之一。

3.2 经颅磁刺激技术联合智能训练系统的优势 智能训练系统是一种高科技训练模式。它设有助力、抗阻、被动、主动等多种训练模式,可以自动感应病人的肌力,根据病人的肌力选择适合病人训练的模式,让病人双上肢进行对称性运动,促进偏瘫上肢本体感觉,提高肌力、控制力及灵活性,从而提高上肢的整体功能。智能训练系统还有痉挛控制模式,能自动感知病人的肌张力变化。当上肢肌肉出现痉挛,训练系统会自动减速到停止,然后进行反方向运动,从而解除痉挛,放松肌肉。有脑电生理研究表明,智能训练系统可促使大脑产生依赖性脑皮质功能重组,对提高上肢肌力有明显的生物反馈作用[7]。经颅磁刺激技术是近年出现的一项非侵入性的神经电刺激技术,主要通过一个圆形快速磁刺激器对病人的大脑初级运动皮质区进行刺激,改变大脑皮质的兴奋性。高频刺激可以提高患侧大脑皮质的兴奋性,增加局部脑血流量,有利于脑细胞生长及缺血半暗带的改善,促进皮质功能重建和突触生成,还能提高运动系统对肢体训练、药物等其他康复技术的反应性。低频刺激能降低健侧皮质的兴奋性,从而达到平衡病人双侧大脑初级运动皮质区兴奋性的作用[8‐9]。

由于智能训练系统的刺激部位主要是病人的上肢,通过对偏瘫肢体的刺激促使大脑产生使用依赖性的大脑皮质功能重组,从而改善病人肢体运动功能,也可以提高病人参与治疗的兴趣和积极性。经颅磁刺激技术刺激主要通过刺激病人大脑初级运动皮质区来改变其兴奋性,提高中枢运动系统对肢体功能训练、药物等其他康复技术的敏感性及反应性。两者治疗部位不同,治疗原理相辅相成,各有优势,联合使用能明显增强康复效果。

3.3 治疗过程中的注意事项 ①使用智能训练系统时,要确保仪器放置平稳,放在平坦、不滑的地面。然后使用护腕带固定好病人手臂并引导手臂运动,整个训练过程要有人在身旁陪护,避免坐姿不稳跌倒;强调病人训练时注意力集中,从思想意识上尽量进行主动运动。训练过程中如果病人发生疼痛、恶心、呕吐、心慌、胸闷等不适,应立即停止训练。②经颅磁刺激技术治疗时,首先确定病人运动阈值。将记录电极置于健侧拇短展肌肌腹,参考电极置于拇指第一关节,快速磁刺激器置于健侧大脑初级运动皮质区,找出能诱发最大波幅、最短潜伏期的适宜刺激部位和刺激强度,连续刺激10 次,至少有5 次能引发健侧拇短展肌运动诱发电位的刺激强度,即为运动阈值。治疗强度首次采用病人运动阈值的80%,然后逐渐增加到运动阈值的120%。以病人无不适为宜。③频率是经颅磁刺激技术一个非常重要的参数,多项研究表明,刺激频率的高低决定了对刺激区域的作用是兴奋还是抑制[10]。频率>1 Hz 的经颅磁刺激技术称为高频刺激,≤1 Hz 的经颅磁刺激技术称为低频刺激。本研究用低频经颅磁刺激技术(1 Hz)刺激病人健侧大脑初级运动皮质区5 min,然后将磁刺激器更换到患侧大脑初级运动皮质区,治疗强度不变,但刺激频率调整为高频5 Hz,治疗15 min,这样既能增加患侧大脑皮质的兴奋性,又能适当降低健侧大脑皮质兴奋性,从而达到平衡病人大脑运动皮质兴奋性的作用,避免了健侧大脑皮质区过度兴奋影响患侧肢体功能恢复。④经颅磁刺激技术刺激过程中让病人安静平躺在治疗床上,全身放松,注意确保快速磁刺激器放置位置准确,避免头部转动导致快速磁刺激器位置变动而影响治疗效果。同时应密切观察病人生命体征情况和一般状况,注意观察病人有无疼痛、烦躁、痉挛、抽搐等不良反应发生。