“先扬后抑,还是先抑后扬”?旅游地社会责任的信息框架效应研究

粟路军 唐彬礼

(中南大学商学院,湖南长沙 410083)

0 引言

旅游活动对旅游者生活品质及幸福感的积极作用已经得到了广泛验证(Filep et al.,2019;Hwang et al.,2015),我国已将旅游业列为五大幸福产业之首(粟路军等,2019)。研究发现,旅游地的服务质量(Su et al.,2016)、声誉(Su et al.,2018)及旅游活动类型(Holm et al.,2017)等旅游地特征变量是影响旅游者幸福感的重要因素,但旅游地社会责任对旅游者幸福感的影响尚未获得研究者关注。研究发现,旅游地社会责任能够对旅游地居民的生活质量和旅游从业者的幸福感产生积极作用(Lee et al.,2018;Su et al.,2018;Su et al.,2019)。基于利益相关者理论,旅游者作为旅游地核心利益相关者之一(何学欢等,2017),其幸福感可能也受到旅游地社会责任的影响(Lee,2020;Truong et al.,2016)。旅游地社会责任作为一种道德实践(Sheldon et al.,2011),其具有的道德属性会影响旅游者的情感状态(Newman et al.,2018;Saxton et al.,2019),进而影响旅游者幸福感,但鲜有研究从旅游地社会责任的道德属性出发,探讨其对旅游者幸福感的影响。

在组织行为学和市场营销学文献中,一些研究指出若企业与其利益相关者就开展的社会责任活动进行沟通和互动,将显著提升企业社会责任活动的影响力(Serra-Cantallops et al.,2018),因 而 企 业 社 会 责 任 沟 通(corporation social responsibility communication)是企业将社会责任活动效用最大化的有力手段(Kucukusta et al.,2019;Saxton et al.,2019;Zhang,2014;Zhang et al.,2017)。然而,在企业社会责任沟通过程中存在信息框架效应(Dhanesh et al.,2019),即不同信息的呈现顺序及方式会对利益相关者产生不同的影响,从而产生不同的沟通效果(Andreu et al.,2015;Kapuściński et al.,2016;Septianto et al.,2019),因此信息框架被认为是影响企业社会责任沟通效果的关键因素(陈艺妮等,2019;Bortree et al.,2013)。相较于日常活动,旅游活动存在更大的信息不对称性,更依赖于旅游地所传递的信息(Su et al.,2017),因而旅游地社会责任沟通显得尤为重要,旅游地社会责任的信息框架效应是一个值得深入研究的课题(Oh et al.,2019)。

然而,信息框架效应并不总是恒定的,它具有情境性。对于卷入度低的信息受众,积极信息框架更具说服力,而对于卷入度高的信息受众,消极信息框架更具说服力(Maheswaran et al.,1990)。在市场营销学文献中,研究发现企业社会责任信息框架对消费者态度和行为的影响受某些因素的调节作用(Dhanesh et al.,2019),其中消费者与品牌之间的关系对企业社会责任信息框架效应的调节作用尤为显著(Newman et al.,2018)。对于自我-品牌重叠性高的消费者,相较于消极的社会责任信息框架,积极的社会责任信息框架更能激发消费者情感,但对于自我-品牌重叠性低的消费者,积极的社会责任信息框架并不能激发消费者更高水平的情感(Newman et al.,2018)。在旅游活动过程中,旅游者会与旅游地建立相应的联结(黎耀奇等,2015),在不同自我目的地联结水平下,旅游者对旅游地信息的关注点及关注程度存在差异,从而可能导致旅游地社会责任的信息框架在不同自我目的地联结水平下的效应存在显著差异,但目前尚缺乏这方面的细分性研究成果。

基于上述研究背景,首先,本文着眼于旅游地社会责任的道德属性,分析旅游地社会责任信息对旅游者幸福感的直接影响;其次,本文研究旅游地社会责任对旅游者自豪感和幸福感的信息框架效应及旅游者自豪感的中介作用,以厘清旅游地社会责任信息框架对旅游者幸福感的作用机制;最后,引入自我目的地联结作为旅游地社会责任信息框架效应的调节机制,揭示旅游地社会责任信息框架对旅游者幸福感影响的边界作用。本文深化了旅游地社会责任信息对旅游者幸福感的影响机制,对旅游地制定相应的社会责任信息沟通策略具有重要的指导意义。

1 理论基础与研究假设

1.1 理论基础

1.1.1 利益相关者理论

“利益相关者”一词最早由Freeman(1984)提出,他指出,从狭义视角看,利益相关者是指一个组织的行动者;从广义视角看,利益相关者是指对企业成功产生影响的任何个体或群体。基于上述定义,Donaldson 等(1995)认为利益相关者必须在组织中拥有合法的权益。因而利益相关者包括任何可以影响组织的行为、决定、政策、实践或目标的个人或群体,或被组织的行为、决定、政策影响的个人或群体(何学欢等,2017)。利益相关者理论指出,企业管理者在开展管理活动时应综合平衡各个利益相关者的利益诉求,相较于传统的股东利益至上,企业需要关注各个利益相关者的诉求,而不是某个主体的利益,因为每个个体和群体都可以影响组织,并通过这种影响获得互惠(Freeman,1984;Kucukusta et al.,2019;Su,2014)。

旅游地是指包括各种服务和基础设施,以满足旅游者多元化需要的地理空间(Buhalis,2000)。旅游地利益相关者是指与旅游地有相互依赖的网络关系的个人或群体(Waligo et al.,2013),其中有4 类核心利益相关者,分别为旅游地居民、旅游企业、政府组织和旅游者(Byrd et al.,2009)。研究发现,旅游地社会责任是提升旅游地利益相关者福利的重要手段(Serra-Cantallops et al.,2018),如旅游地社会责任能够对旅游从业者的幸福感(Su et al.,2019)和旅游地居民的生活质量(Lee et al.,2018)产生积极作用,因而本文认为旅游地社会责任也可能会影响旅游者幸福感。

1.1.2 信息框架理论

信息框架理论由Kahneman 和Tversky 提出,他们认为同一信息可以采用不同的信息框架传达给受众,而不同的信息框架对受众的影响不同,即存在框架效应(段珅 等,2018;Maheswaran et al.,1990)。其中,信息框架是指信息呈现的方式(Sparks et al.,2011),被认为是影响接收者对信息感知的一种策略(Ku et al.,2019;Maheswaran et al.,1990)。一般而言,信息框架可以分为积极信息框架和消极信息框架两种,其中积极信息框架强调信息中某一事物或行动的收益、积极属性和积极结果,而消极信息框架则强调信息中某一事物或行动的风险、消极属性和消极结果(Levin et al.,1998;Maheswaran et al.,1990)。研究表明,信息框架通过改变人们的信息关注点,使人们对不同信息框架产生不同的态度和行为,从而形成信息框架效应(陈艺妮 等,2019;张广宇 等,2016;Levin et al.,1998)。

尽管信息框架理论被广泛应用于心理学、社会学、营销学,但关于哪种信息框架对受众更有说服力,却没有形成定论(Sparks et al.,2011)。大部分研究认为积极信息框架对受众的影响更强(Bortree et al.,2013;Oh et al.,2019),但也有研究者指出受众对消极信息框架更敏感,消极信息框架更重要、更可信(Maheswaran et al.,1990)。Sparks等(2011)研究发现,单独讨论积极信息框架或者消极信息框架的框架效应有较大的局限性,因为在现实生活中,受众接收的信息可能同时包含积极信息框架和消极信息框架,且两种信息框架的呈现顺序可能不同(积极在前vs.消极在前),即存在顺序信息框架。他们还指出,顺序信息框架内部存在首因效应,即受众对顺序信息框架中呈现在前面的信息更加关注,换言之,不同顺序信息框架代表不同的关注点,因而顺序信息框架同样存在框架效应。

1.1.3 旅游地社会责任信息框架

旅游地社会责任是指旅游地在经营管理过程中,充分考虑发展旅游业对所在社区和环境的影响,对所有利益相关者负责,平衡和满足利益相关者对获利的诉求(粟路军等,2012)。研究表明,旅游地开展社会责任活动能够对旅游者的感知和情感产生积极影响(Han et al.,2019;Li et al.,2019;Su et al.,2017;Tran et al.,2018),在这一过程中旅游地需要与旅游者就其社会责任信息进行积极地沟通(Serra-Cantallops et al.,2018),而旅游地社会责任信息框架可能是影响沟通效果的关键因素之一(陈艺妮等,2019;Randle et al.,2019)。根据信息框架理论,旅游地社会责任信息框架可分为积极信息框架和消极信息框架两种,旅游地社会责任的积极信息框架呈现采取社会责任行动的积极结果,旅游地社会责任的消极信息框架呈现不采取社会责任行动的消极结果。考虑到旅游地社会责任信息中可能同时包含积极信息框架和消极信息框架,借鉴Sparks等(2011)的研究,本文将旅游地社会责任信息框架分为“积极框架在前、消极框架在后”(简称“积极在前”)和“消极框架在前、积极框架在后”(简称“消极在前”)两种顺序信息框架。在此基础上,探讨不同类型的旅游地社会责任顺序信息框架对旅游者幸福感的影响。

1.2 研究假设

1.2.1 旅游地社会责任信息框架与旅游者自豪感

自豪感是一个人在实现目标、取得成就,或者自身行为超越内在道德标准时所体验到的一种积极情绪(Septianto et al.,2019),同时自豪感也能够通过对他人的道德行为产生共鸣而获得(Newman et al.,2018)。消费者自豪感是市场营销领域一个重要的研究话题(Bock et al.,2016)。研究表明,许多因素能触发消费者的自豪情绪,如奢侈品消费(Septianto et al.,2019)、定制服务(Bock et al.,2016)、价值共创(Voyer et al.,2017)等。近年来,有研究者基于共鸣理论提出企业的社会责任行为本质上是一种道德行为,可以引起消费者共鸣(Saxton et al.,2019),从而影响消费者的自豪感(Newman et al.,2018)。鉴于此,本文认为,当旅游者接触到旅游地社会责任信息时,旅游者能够对旅游地的社会责任行为产生道德共鸣,进而提升旅游者自豪感。

根据信息框架效应,不同顺序框架的旅游地社会责任信息对旅游者幸福感的影响可能不同。Sparks 等(2011)指出,当积极信息框架和消极信息框架同时存在于沟通信息中并形成顺序信息框架时,信息沟通的效果存在首因效应,即顺序信息框架中位置靠前的信息框架起主导作用。因此,在积极在前的旅游地社会责任顺序信息框架中,积极框架起主导作用,而在消极在前的旅游地社会责任顺序信息框架中,消极框架起主导作用。现有研究表明,相较于消极信息框架,积极信息框架更能激发消费者的积极情绪(陈艺妮等,2019;Newman et al.,2018)。基于上述分析,本文提出以下研究假设:

H1:积极在前(vs.消极在前)的旅游地社会责任信息框架对旅游者自豪感的影响更显著。

1.2.2 旅游地社会责任信息框架与旅游者幸福感

旅游者幸福感是旅游者与旅游地发生交互的过程中,随着各类感官需求的满足,旅行目标的达成而体验到的愉悦、自我成长及生活的意义(樊友猛等,2019;Filep et al.,2019)。在旅游过程中,旅游者幸福感会受到旅游地服务质量、旅游地声誉及旅游活动类型等因素的影响(Holm et al.,2017;Su et al.,2016;Su et al.,2018)。旅游地社会责任被证实对旅游从业者的幸福感和旅游地居民的生活质量有积极作用(Su et al.,2018;Su et al.,2019)。基于利益相关者理论,有研究者提出旅游者幸福感可能也受到旅游地社会责任的影响(Lee,2020;Truong et al.,2016)。不同的旅游地社会责任信息框架对旅游者情绪产生的影响不同(Lee et al.,2018),且积极信息框架的影响更显著(陈艺妮等,2019;Randle et al.,2019),因而旅游者幸福感受到积极在前的旅游地社会责任信息框架的影响可能更为强烈。鉴于此,本文提出以下假设:

H2:积极在前(vs.消极在前)的旅游地社会责任信息框架对旅游者幸福感的影响更显著。

1.2.3 旅游者自豪感与旅游者幸福感

现有研究表明,消费者自豪感是一种积极的自我意识情绪,能够进一步影响消费者的情感和行为(Pham et al.,2020),如品牌认同(Voyer et al.,2017)、消费者忠诚(Bock et al.,2016)、顾客公民行为(Hwang et al.,2019)等。旅游者幸福感是旅游者在与旅游地互动过程中形成的美好体验,是一种积极的心理资源(傅绪荣等,2019)。根据积极情绪的拓展-构建理论,积极情绪可以通过拓展个体在短时间内的思维和行动范围来提升一个人的思维和行动能力,进而帮助个人构建持久的心理资源(Fredrickson,2001)。根据这一理论,本文认为旅游者自豪感作为一种积极的情绪可能有利于提升旅游者幸福感。基于此,本文提出以下假设:

H3:旅游者自豪感正向影响旅游者幸福感。

1.2.4 旅游者自豪感的中介作用

Onwezen 等(2013)在其研究中主张将自豪感作为中介变量,并验证了个人规范通过自豪感对亲环境行为产生积极影响。Liao 等(2019)的研究结果也表明,求职者感知的企业环境创新通过自豪感对求职者感知的企业吸引力产生正向影响。在企业社会责任研究中,Newman 等(2018)也探索了自豪感的中介作用,该研究指出不同企业社会责任信息框架不仅对消费者自豪感的影响不同,还会进一步导致消费者产生不同的道德行为。基于上述文献,本文认为不同的旅游地社会责任顺序信息框架(积极在前vs.消极在前)对旅游者自豪感的影响可能不同,进而对旅游者幸福感产生不同的影响。鉴于此,本文提出以下假设:

H4:旅游者自豪感在旅游地社会责任信息框架与旅游者幸福感的关系中起中介作用。

1.2.5 自我目的地联结的调节作用

有研究者发现,积极信息框架并不总是比消极信息框架具有更好地沟通效果(Maheswaran et al.,1990)。信息框架的作用还受到信息受众与信息发布者之间关系的调节(Serra-Cantallops et al.,2018)。为了更好地理解不同的旅游地社会责任信息框架(积极在前vs.消极在前)是如何作用于旅游者幸福感的,本文引入了表征旅游者和旅游地关系——自我目的地联结作为调节变量。自我目的地联结是研究者借鉴自我-品牌联结的概念开发出来的,是指旅游者主动与目的地建立一个情感纽带,并使用目的地个性构建、表达、强化自我形象(黎耀奇等,2015)。

在营销学文献中,研究发现,消费者使用品牌和产品来创造、交流和保持积极的自我形象,当消费者利用品牌来建构自我或向他人传达自我时,品牌与消费者之间形成了强烈的自我-品牌联结,这种联结被认为是品牌情感体验的重要驱动因素(Ferraro et al.,2011)。基于关系质量理论,拥有较强自我-品牌联结的消费者与品牌之间的关系质量更高,他们对品牌信息的关注度更高,投入的时间和情感更多,这样的消费者更容易对品牌的积极信息做出积极评价,进而产生积极的情感态度和行为意图(Cheng et al.,2012);而对于自我-品牌联结水平不高的消费者,他们与品牌之间的关系质量一般,对品牌信息的关注度不高,不会投入过多的时间和情感去了解品牌信息,因而积极或者消极的品牌信息并不能对他们的态度或情感造成显著的影响(Song et al.,2017)。

Cheng等(2012)研究了自我-品牌联结的调节作用,发现在服务失败的情境中,自我-品牌联结高(vs.低)的消费者由于对品牌投入的情感更多,他们对降低品牌评价具有更高的抵制倾向,因此能对品牌保持较高的评价。在社会责任研究领域,Newman 等(2018)研究发现,自我-品牌联结在企业社会责任对消费者情感的影响中起调节作用,对于自我-品牌联结较高的消费者而言,他们会将品牌的积极行为更多地与自己联系在一起,因此积极(vs.消极)的企业社会责任信息能够使消费者产生更强烈的自豪感,而对于自我-品牌联结较低的消费者而言,他们不会将品牌行为与自己过多地联系在一起,因而积极或者消极的社会责任信息对他们的影响并没有显著差异。可以发现,较高的自我-品牌联结能够使消费者对品牌信息产生更高的关注度,投入更多的时间和情感,消费者将个人形象与品牌形象紧密联系在一起,因而对品牌信息中的情感因素能够产生感同身受的感觉(Cheng et al.,2012)。鉴于此,本文提出如下假设:

H5a:当旅游者的自我目的地联结水平高时,积极在前(vs.消极在前)的旅游地社会责任信息框架产生更高的旅游者自豪感。

H5b:当旅游者的自我目的地联结水平低时,积极在前的旅游地社会责任信息框架和消极在前旅游地社会责任信息框架对旅游者自豪感的影响无显著差异。

H6a:当旅游者的自我目的地联结水平高时,积极在前(vs.消极在前)的旅游地社会责任信息框架产生更高的旅游者幸福感。

H6b:当旅游者的自我目的地联结水平低时,积极在前旅游地社会责任信息框架和消极在前旅游地社会责任信息框架对旅游者幸福感的影响无显著差异。

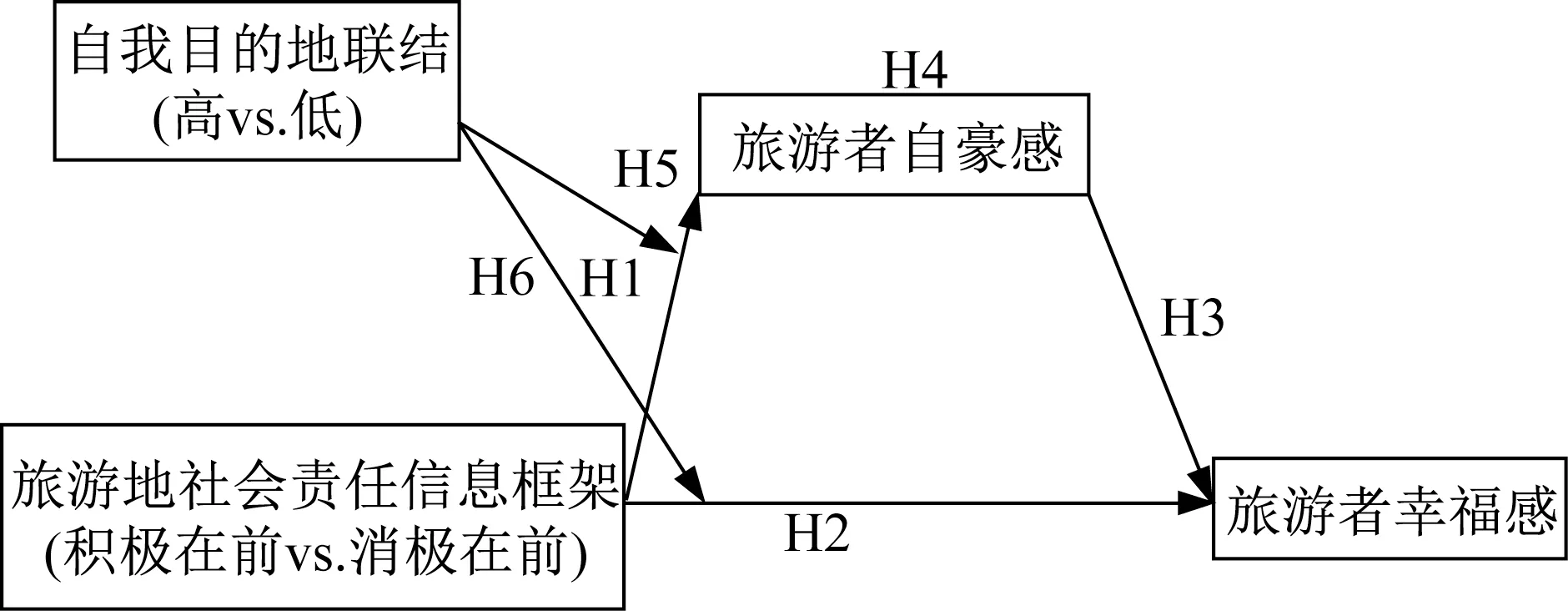

基于以上假设,本文提出以旅游者自豪感为中介变量,自我目的地联结(高vs.低)为调节变量,旅游地社会责任信息框架(积极在前vs.消极在前)与旅游者幸福感之间关系的理论模型(见图1)。

图1 本文的理论模型

2 实验研究与结果

为验证上述假设,本文设计并实施了3个实验:实验一研究旅游地社会责任信息是否对旅游者幸福感产生显著影响;实验二研究不同的旅游地社会责任信息框架(积极在前vs.消极在前)对旅游者自豪感和旅游者幸福感的影响;实验三进一步研究旅游地社会责任信息框架对旅游者自豪感和旅游者幸福感影响的边界作用。

2.1 实验一:旅游地社会责任信息对旅游者幸福感的影响

2.1.1 研究设计

我们通过网络(微信、QQ 等社交平台)招募了63名志愿者作为实验对象,其中男性占36.5%。实验采用单因素组间设计(社会责任信息组vs.控制组),实验参与者被随机分为两组(社会责任信息组31 人,控制组32 人)。外出旅游的情境材料为:“利用某个小长假的机会,我来到了X 景区旅游,X 景区风物怡人,还有不少有特色的景点,我正按照计划的路线在各个景点游玩。”该旅游地开展社会责任活动的信息材料为:“这时,我恰巧看到一块X景区开展社会责任活动的宣传牌,其内容如下,我们景区长期致力于社会公益事业,新冠期间我们对景区周边社区开展了‘齐心抗疫,一起加油’的公益活动。这次活动为周边社区的居民送去了温暖和爱心,帮助他们构筑了坚固的疫情防护屏障,同时也为景区及其周边的公共卫生安全打下了坚实基础,为游客们营造了一个安全放心的旅游环境。”社会责任信息组阅读的材料包含外出旅游的情境材料和该旅游地开展社会责任活动信息的材料。控制组阅读的材料则仅包含上述外出旅游的情境材料。为避免以往的旅游经验对实验结果造成干扰,我们将旅游地统一命名为“X 景区”。参与者被要求认真阅读实验材料,并想象自己身处材料描述的情境之中,然后填写情境真实性量表、旅游者幸福感量表和人口学特征问卷。情境真实性量表包含单一题项“在现实生活中,存在上述材料中描述的情形”(Su et al.,2020)。旅游者幸福感量表以Su 等(2016)和Lengieza 等(2019)的旅游者幸福感量表为基础,并根据本文研究需要将量表翻译成中文,最后共包含“这次旅行让我很开心”“我很享受在这里游玩的时光”“我对这次旅游很满意”“这次旅行引起了我对生活意义的反思”“我觉得这次旅行对我的成长很有帮助”5个题项。上述量表均采用Likert 7级评分法。

2.1.2 结果分析

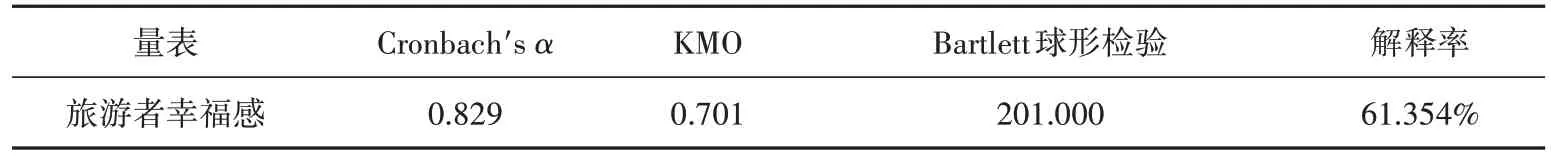

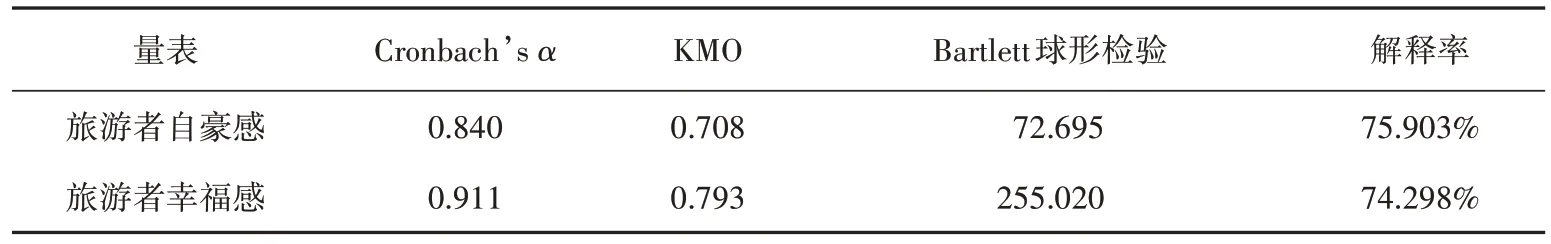

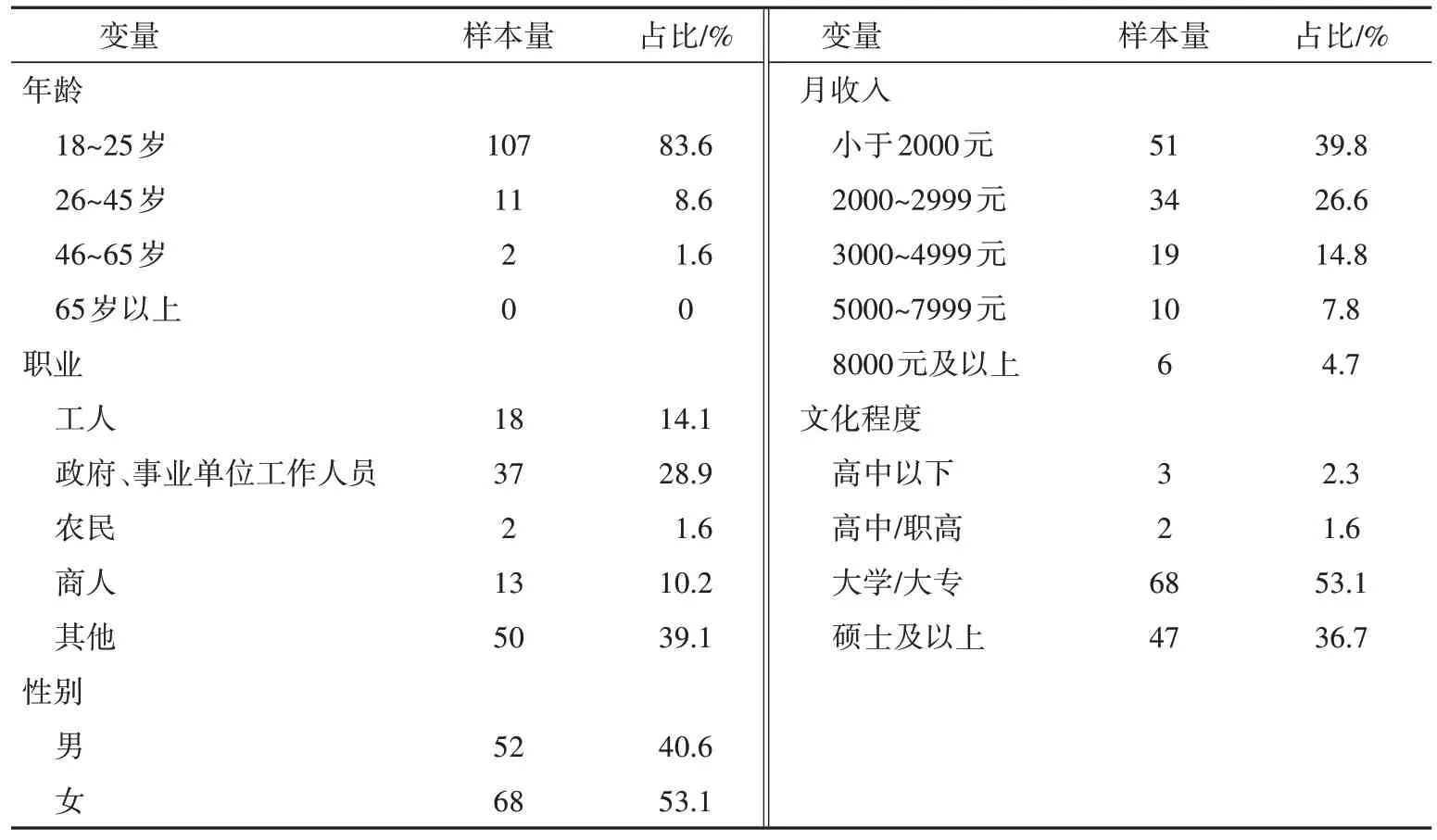

本文采用单样本t检验来分析情境真实性,结果表明,参与者对情境真实性评分显著高于4 分(M情境真实性=5.44,t=9.76,p<0.001),说明对于参与者来说材料中设置的情境在现实生活中是存在的。如表1所示,旅游者幸福感量表的Cronbach’sα系数为0.829,说明量表内部信度良好。同时旅游者幸福感量表的KMO 值大于0.600,Bartlett 球形检验小于0.001,说明变量适合做因子分析,且累计方差贡献率大于60%,表明量表具有较好的效度。

表1 量表信度及效度检验

独立样本t检验的分析结果表明,社会责任信息组中参与者的幸福感显著高于控制组(M社会责任信息=5.15,M控制组=4.68,t=2.31,p<0.05)。表明旅游地社会责任活动信息确实对旅游者幸福感产生影响,为进一步开展旅游地社会责任对旅游者幸福感影响的信息框架效应研究奠定了基础。

2.2 实验二:旅游地社会责任信息框架对旅游者幸福感的影响

在实验二中我们将进一步探讨旅游地社会责任不同信息框架对旅游者幸福感的影响及旅游者自豪感的中介作用。

2.2.1 预实验

为有效操控旅游地社会责任信息框架,在正式实验之前本文首先进行了预实验。网上招募的63名志愿者(男性占65.1%)被随机分到两个实验组,其中“积极在前”组32 人,“消极在前”组31 人。被试首先阅读旅游地社会责任信息刺激材料。为了更加贴合现实,本文选取了新冠疫情期间,旅游地针对周边社区开展的名为“齐心抗疫,一起加油”的公益活动,作为本次实验的旅游地社会责任活动。积极信息框架在前的旅游地社会责任信息描述为:“在我们开展了这个活动后,累计为周边社区捐赠口罩5000只,捐赠医用酒精2000斤,捐赠消毒液3000瓶,捐赠红外式体温枪400 支,捐赠防护服300 套,且派出景区员工500 人/次支援社区抗疫志愿者服务,为周边社区抗疫做出了积极贡献。而在我们开展这个活动之前,景区周边社区的口罩短缺4000只、医用酒精短缺1800斤、消毒液短缺2500瓶、红外式体温枪短缺370支、防护服短缺260套,志愿服务人员也出现了极其短缺的情况,导致社区防疫工作进展艰难。”消极信息框架在前的旅游地社会责任信息描述为:“在我们开展这个活动之前,景区周边社区的口罩短缺4000 只、医用酒精短缺1800 斤、消毒液短缺2500 瓶、红外式体温枪短缺370 支、防护服短缺260 套,志愿服务人员也出现了极其短缺的情况,导致社区防疫工作进展艰难。而在我们开展了这个活动后,累计为周边社区捐赠口罩5000 只,捐赠医用酒精2000 斤,捐赠消毒液3000 瓶,捐赠红外式体温枪400 支,捐赠防护服300 套,且派出景区员工500 人/次支援社区抗疫志愿者服务,为周边社区抗疫做出了积极贡献。”刺激材料阅读完成后,要求被试填写情境真实性量表和旅游地社会责任信息框架操控变量有效性检验量表,其中情境真实性量表与实验一相同。操控检验量表为单题项Likert 7 级(1 代表非常不同意,7 代表非常同意)评分量表,在“积极在前”组中,该量表为“上述旅游地社会责任信息框架中,首先描述了旅游地开展公益活动后对社区防疫工作的积极贡献,而后描述了旅游地开展公益活动前社区防疫工作的困难局面”;在“消极在前”组中,该量表为“上述旅游地社会责任信息框架中,首先描述了旅游地开展公益活动前社区防疫工作的困难局面,而后描述了旅游地开展公益活动后对社区防疫工作的积极贡献”。

单样本t检验结果表明,参与者对情境真实性评分显著高于4 分(M情境真实性=5.29,t=7.19,p<0.001);两个实验组对操控量表的评分均显著高于4 分(M积极在前=5.38,t=5.81,p<0.001;M消极在前=5.71,t=7.07,p<0.001),因此刺激材料的情境真实性和操控有效性均通过检验,表明能够用于正式实验。

2.2.2 正式实验

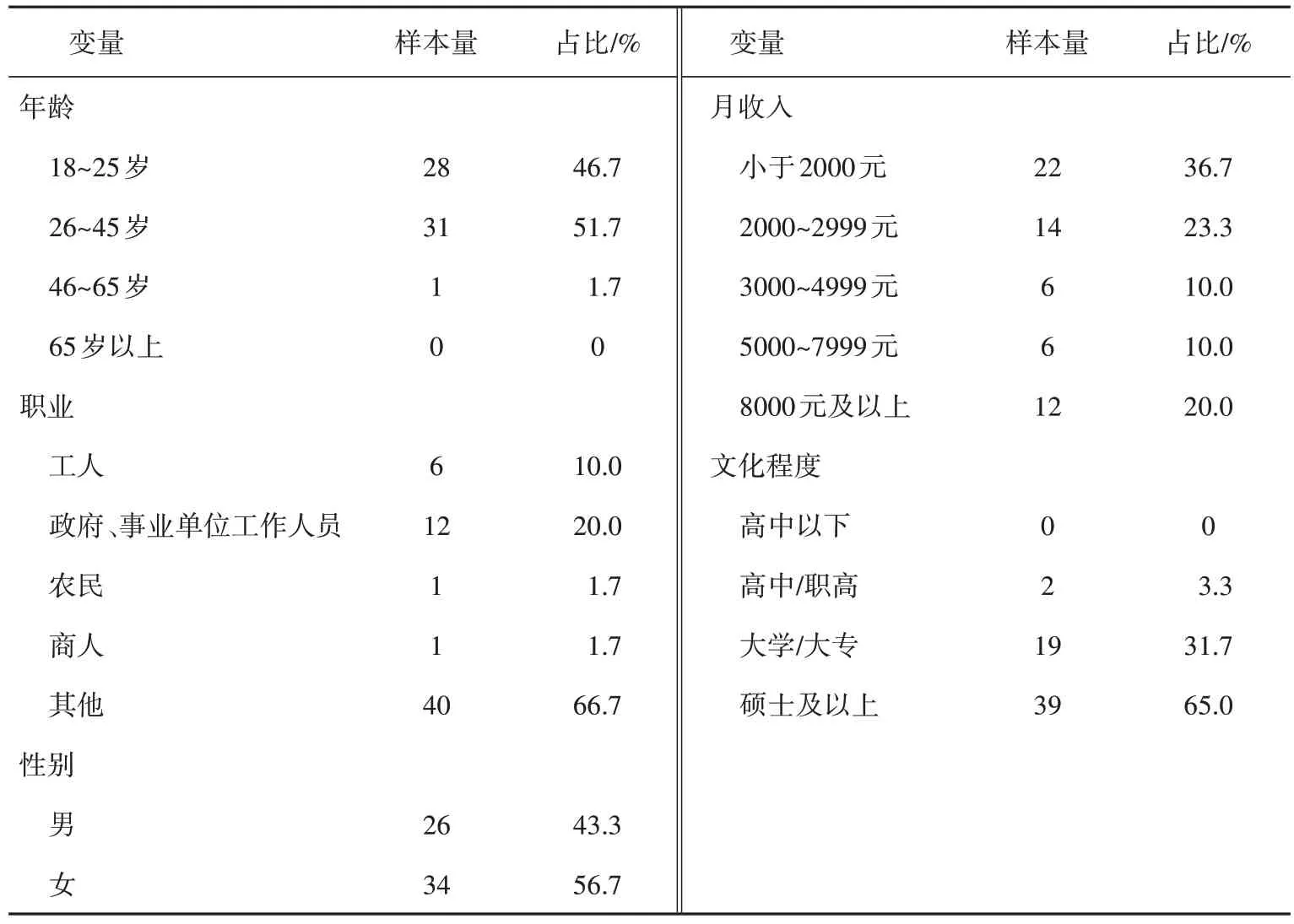

正式实验采用单因素组间设计(积极在前vs.消极在前),通过网上(微信、QQ等社交平台)招募的60名实验志愿者为本次实验的实验对象(见表2),参与者被随机均分到两个实验组中(积极在前组30 人,消极在前组30 人)。实验中,我们要求参与者阅读外出旅游情境描述及所在组的旅游地社会责任信息材料,要求参与者根据自己的真实感受填写问卷。旅游地社会责任信息材料与预实验相同;情境真实性量表和旅游者幸福感量表同实验一;旅游者自豪感量表源于Kim 等(2013)的研究,并根据本文研究需要将量表翻译成中文,包含“到这个景区来游玩,我感到很自豪”“我对这个景区的发展很有信心”“在景区里游玩,我感到很兴奋”3 个题项。所有量表均采用Likert 7级评分法。

表2 实验二正式实验样本信息

2.2.3 结果分析

单样本t检验的结果表明,参与者对情境真实性评分显著高于4 分(M情境真实性=5.32,t=8.04,p<0.001),说明对于参与者来说材料中设置的情境在现实生活中是存在的;两个实验组被试对操控量表的评分均显著高于4分(M积极在前=5.67,t=8.12,p<0.001;M消极在前=5.53,t=7.02,p<0.001),说明两个实验组被试都能有效区分其所在组信息框架的先后顺序。

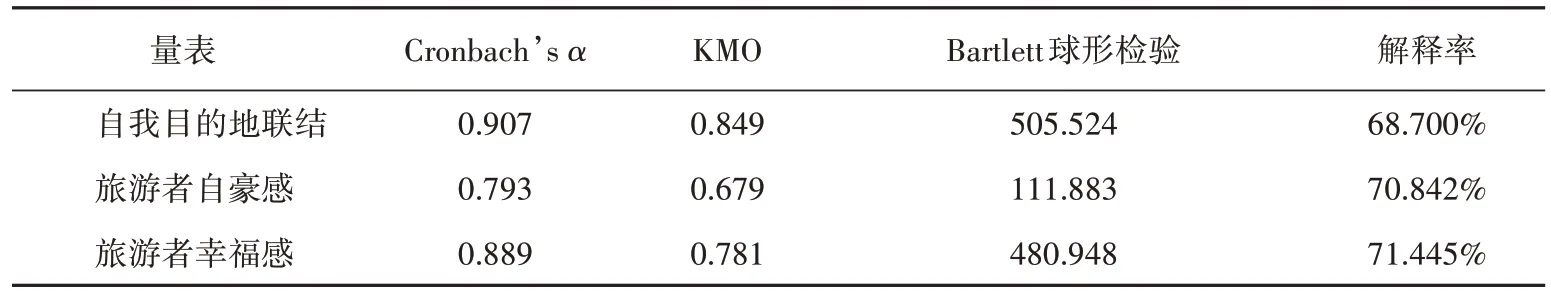

旅游者自豪感和旅游者幸福感量表的Cronbach’sα系数均大于0.800,说明量表内部信度良好。同时两个量表的KMO 值均大于0.600,Bartlett 球形检验均小于0.001,说明变量适合做因子分析,且累计方差贡献率均大于60%,说明量表具有较好的效度(见表3)。

表3 实验二正式实验量表信度及效度检验

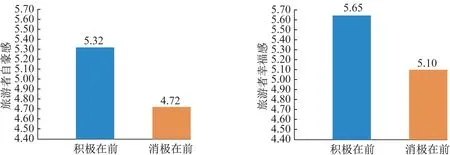

本文采用独立样本t检验对H1 和H2 进行验证。以旅游地社会责任信息框架为自变量,旅游者自豪感为因变量,结果发现,相比分配到“消极在前”信息框架情境中的被试(M消极在前=4.72,SD=1.20),阅读“积极在前”信息框架材料的被试(M积极在前=5.32,SD=0.95)的自豪感显著(t=2.137,p<0.05)较高。以旅游地社会责任信息框架为自变量,旅游者幸福感为因变量,结果发现,对于阅读“积极在前”信息框架材料的被试(M积极在前=5.65,SD=0.79)而言,其幸福感显著(t=2.287,p<0.05)高于阅读“消极在前”信息框架旅游地社会责任信息的被试(M消极在前=5.10,SD=1.06)。由此,H1 和H2 得到验证(见图2)。以旅游者自豪感为自变量,旅游者幸福感为因变量进行线性回归分析,结果显示,旅游者自豪感对旅游者幸福感有显著的正向影响(β=0.785,t=16.353,p<0.001),H3得到验证。

图2 旅游地社会责任对旅游者自豪感和幸福感影响的信息框架效应

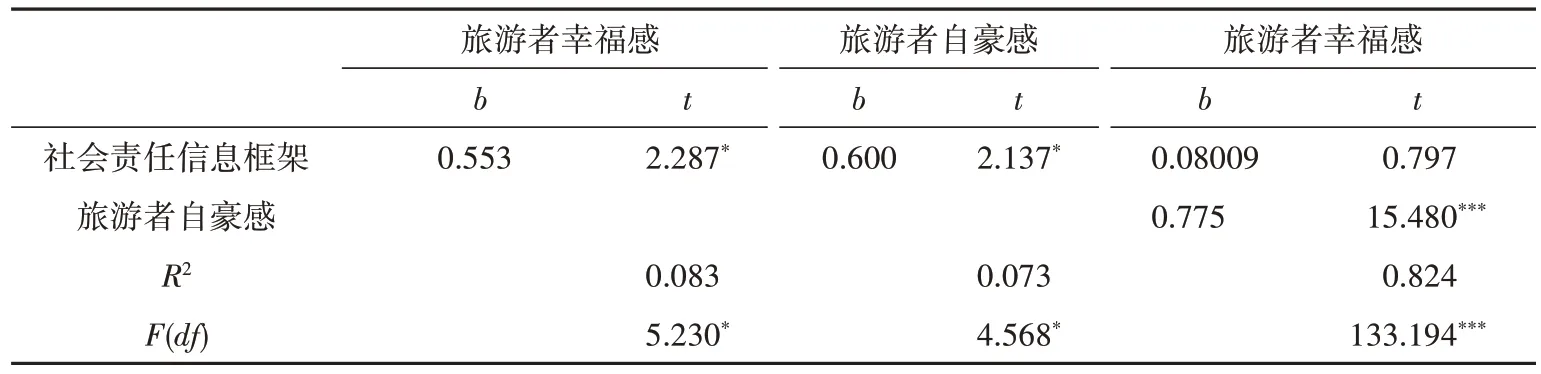

为验证旅游者自豪感的中介作用,本文使用了PROCESS分析程序。PROCESS分析程序是SPSS 的一个附加包,它支持基于普通最小二乘或逻辑回归的中介、调节和条件过程分析(Su et al.,2020)。采用PROCESS 分析程序中的Model 4,以旅游地社会责任信息框架为自变量,旅游者自豪感为中介变量,旅游者幸福感为因变量,置信区间设置为95%,通过自助采样(bootstrap)重复5000次。结果显示旅游者自豪感在旅游地社会责任信息框架和旅游者幸福感之间的中介效应显著(b=0.465,SE=0.211,95%CI:0.047,0.895),且中介效应占总效应的比例为84.1%,因此H4得证(见表4a和表4b)。

表4a 旅游者自豪感的中介效应分析

表4b 直接效应、间接效应对比分析

2.3 实验三:自我目的地联结对旅游地社会责任信息框架作用的影响

实验三中本文引入自我目的地联结作为调节变量,进一步探讨自我目的地联结对旅游地社会责任信息框架效应的影响。

2.3.1 预实验

为确保自我目的地联结得到有效操控,正式实验之前本文首先进行了预实验。网上(微信、QQ等社交平台)招募的67名实验志愿者(男性占43.3%)被随机分到两个实验组,其中高自我目的地联结组33人,低自我目的地联结组34人。要求被试首先阅读自我目的地联结刺激材料,高水平自我目的地联结的操控材料表述为:“我感觉自己和X景区的风格挺合拍,彷佛我们天然地具有某种联系,我很喜欢这个地方的气质,我希望自己也能慢慢具备这些气质,成为自己理想中的那种人。”低水平自我目的地联结的操控材料表述为:“这个地方怎么说呢,总感觉和我的性格不太合拍,这个地方的东西感觉和我没什么关系,我对景区的风格也不太认同,总之这个地方可能不太适合我吧。”阅读刺激材料结束后,被试填写了情境真实性量表和自我目的地联结操控检验量表,其中情境真实性量表同实验一,自我目的地联结操控检验量表源自黎耀奇等(2015),并根据研究情境适当修改,包括“我能够从其他目的地中分辨出X景区来”“我感觉自己和X景区之间有某种联系”“我可以使用X景区的风格向别人传达我的风格”“X景区很适合我”“我认为X景区可以反映我的特征”“我认为X景区可以帮助我实现理想中的自己”6个题项。所有量表均采用Likert 7级评分法。

情境真实性的单样本t检验结果表明,参与者对情境真实性评分显著高于4分(M情境真实性=5.19,t=8.17,p<0.001);独立样本t检验的结果表明,阅读高水平自我目的地联结操控材料的被试报告的自我目的地联结水平(M高=5.19,SD=1.07)显著(t=8.29,p<0.001)高于阅读低水平自我目的地联结操控材料的被试(M低=3.19,SD=0.91),因此刺激材料的情境真实性和操控有效性均通过检验,能够用于正式实验。

2.3.2 正式实验

正式实验采用旅游地社会责任信息框架(积极在前vs.消极在前)×自我目的地联结(高vs.低)(2×2)的双因素组间设计,从网上招募120 名志愿者作为本次实验对象(见表5),参与者被随机均分到4个实验组中(积极在前×高联结,积极在前×低联结,消极在前×高联结,消极在前×低联结)。实验开始后,参与者被要求阅读所在组的自我目的地联结操控材料和旅游地社会责任信息,并想象自己身处其中,然后根据自己的真实感受填写相关题项。自我目的地联结操控材料和预实验相同,旅游地社会责任信息框架的操控材料与实验二相同。情境真实性量表、旅游者自豪感量表、旅游者幸福感量表和旅游地社会责任信息框架操控有效性量表与实验二相同,自我目的地联结操控检验量表与上述预实验相同。

表5 实验三正式实验样本信息

2.3.3 结果分析

本文检验了情境真实性及旅游地社会责任信息框架和自我目的地联结的操控有效性。单样本t检验结果表明,参与者对情境真实性评分显著高于4 分(M情境真实性=5.03,t=9.96,p<0.001),说明对于参与者来说材料中设置的情境在现实生活中是存在的;“积极在前”的两个实验组和“消极在前”的两个实验组对旅游地社会责任信息框架操控量表的评分均显著高于4 分(M积极在前=5.48,t=8.37,p<0.001;M消极在前=5.57,t=11.96,p<0.001),说明被试能有效区分其所在组信息框架的先后顺序。独立样本t检验的结果表明,阅读高水平自我目的地联结操控材料的被试报告的自我目的地联结水平(M高=5.20,SD=0.92)显著(t=8.38,p<0.001)高于阅读低水平自我目的地联结操控材料的被试(M低=3.66,SD=1.09),说明对自我目的地联结的操控是有效的。

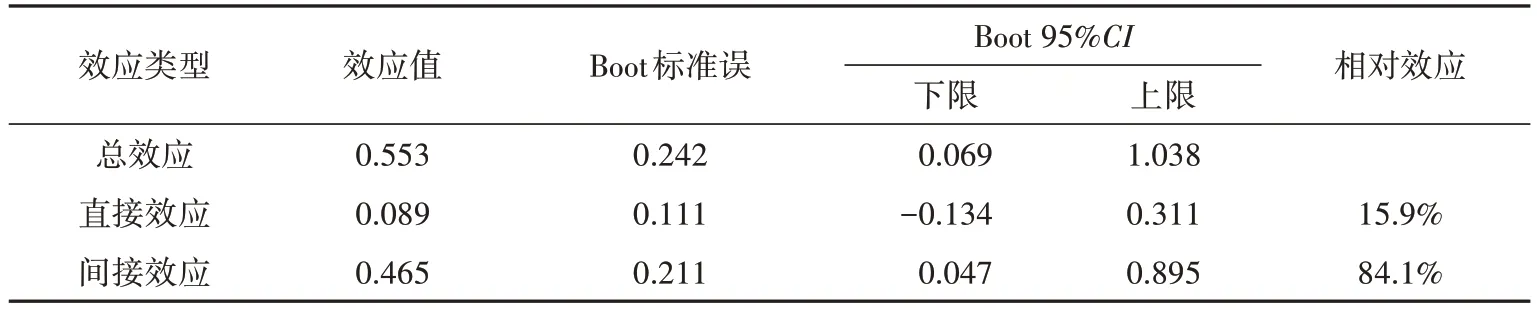

量表的信效度方面,自我目的地联结、旅游者自豪感和旅游者幸福感量表的Cronbach’sα系数均大于0.700,说明量表的内部信度良好。同时3 个量表的KMO值均在0.600 以上,Bartlett 球形检验均小于0.001,说明变量适合做因子分析,且累计方差贡献率均大于60%,说明量表具有较好的效度(见表6)。

表6 实验三正式实验量表信度及效度检验

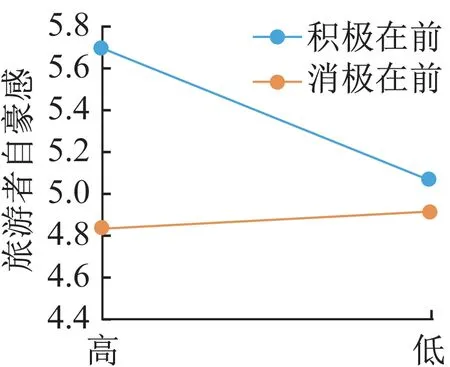

本文采用2×2方差分析和独立样本t检验对H5a、H5b、H6a、H6b等4个假设进行验证。首先以旅游地社会责任信息框架和自我目的地联结为自变量,旅游者自豪感为因变量,对H5a和H5b进行检验。方差分析的结果表明,旅游地社会责任信息框架和自我目的地联结的交互项对旅游者自豪感存在显著影响[F(1,119)=5.55,p<0.05],说明自我目的地联结对旅游地社会责任信息框架与旅游者自豪感的关系存在调节作用。进一步采用独立样本t检验,结果表明,当自我目的地联结较高时,积极框架在前的旅游地社会责任信息对旅游者自豪感(M积极在前=5.69,SD=0.71)的影响显著高于(t=3.58,p<0.01)消极框架在前的旅游地社会责任信息对旅游者自豪感(M消极在前=4.83,SD=1.10)的影响;当自我目的地联结较低时,积极框架在前的旅游地社会责任信息与消极在前的旅游地社会责任信息框架对旅游者自豪感(M积极在前=5.06,SD=0.63;M消极在前=4.91,SD=0.79)的影响无显著差异(t=0.784,p>0.05)(见图3)。

图3 自我目的地联结对旅游地社会责任信息框架与旅游者自豪感关系的调节作用

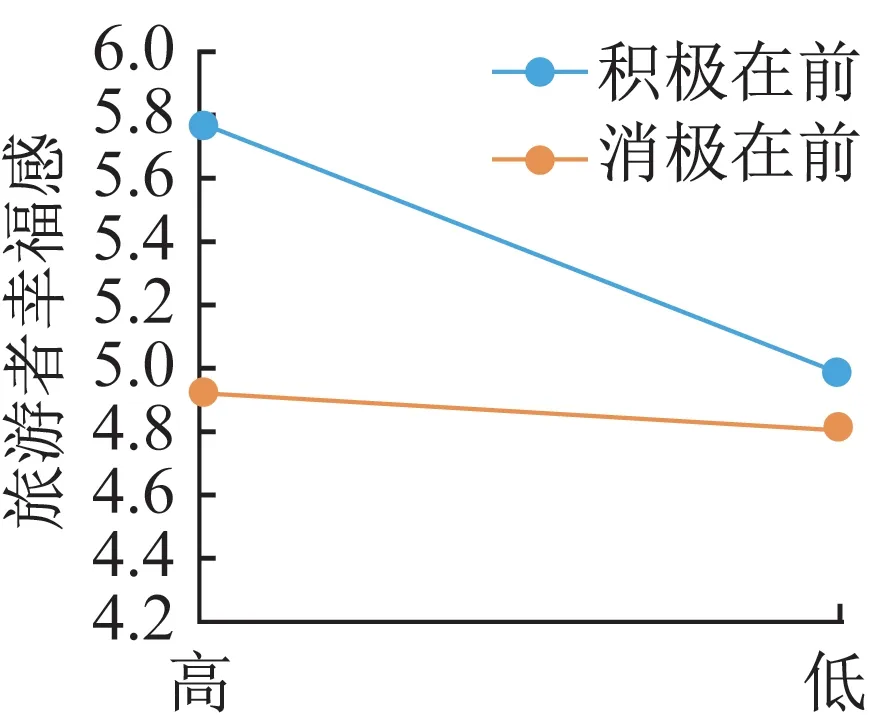

另外,本文采用相同的程序和方法对H6a和H6b进行检验,结果表明旅游地社会责任框架和自我目的地联结的交互项对旅游者幸福感存在显著影响[F(1,119)=4.96,p<0.05],说明自我目的地联结对旅游地社会责任信息框架与旅游者幸福感的关系存在调节作用。进一步分析结果表明,当自我目的地联结较高时,积极框架在前的旅游地社会责任信息对旅游者幸福感(M积极在前=5.77,SD=0.74)的影响显著高于消极框架在前的旅游地社会责任信息对旅游者幸福感(M消极在前=4.93,SD=1.05)的影响(t=3.58,p<0.01);当自我目的地联结较低时,积极框架在前的旅游地社会责任信息与消极在前的旅游地社会责任信息框架对旅游者幸福感(M积极在前=4.99,SD=0.71;M消极在前=4.81,SD=0.69)的影响无显著差异(t=0.993,p>0.05)(见图4)。

图4 自我目的地联结对旅游地社会责任信息框架与旅游者幸福感关系的调节作用

3 研究结论、贡献与启示

3.1 研究结论

本文通过3 个实验研究了旅游地社会责任与旅游者幸福感的关系,以及旅游地社会责任对旅游者幸福感影响的信息框架效应。研究结果表明,旅游地社会责任信息能够对旅游者幸福感产生显著影响(实验一);积极在前(vs.消极在前)的旅游地社会责任信息框架对旅游者自豪感和旅游者幸福感的影响更为显著,且旅游者自豪感在旅游地社会责任信息框架与旅游者幸福感的关系中起中介作用(实验二)。当旅游者自我目的地联结水平高时,积极在前(vs.消极在前)的旅游地社会责任信息框架能够使旅游者产生更强烈的自豪感和旅游者幸福感(实验三)。

3.2 理论贡献

旅游者幸福感是旅游学界的研究热点和前沿(Filep et al.,2019),研究者已从多种视角搭建旅游者幸福感形成机制理论模型以探究旅游者幸福感的形成过程(Holm et al.,2017;Su et al.,2016;Su et al.,2018)。以往研究发现旅游地社会责任的开展会影响旅游地居民和旅游从业者等利益相关者的幸福感,但尚未注意到旅游地社会责任对旅游者幸福感的影响(Lee et al.,2018;Su et al.,2018;Su et al.,2019),旅游地社会责任有可能是旅游者幸福感的重要前因变量(Lee,2020;Truong et al.,2016),探究旅游地社会责任对旅游者幸福感的作用对于完善旅游者幸福感理论体系具有重要的理论价值。本文整合了利益相关者理论、共鸣理论、拓展-构建理论等,从旅游地社会责任的道德属性出发,将旅游地社会责任纳入旅游者幸福感的前因变量,证实了旅游地社会责任信息对旅游者幸福感的重要作用,建立起旅游地社会责任与旅游者幸福感之间的逻辑关系,拓展了旅游者幸福感影响因素的研究视野,找到了提升旅游者幸福感的新路径。

信息框架是影响企业社会责任沟通效果的关键因素(陈艺妮等,2019;Randle et al.,2019),但已有研究多从单一的信息框架(积极信息框架或者消极信息框架)视角探讨信息框架对其受众的影响(陈艺妮等,2019;Newman et al.,2018),尚未有研究探讨社会责任信息顺序框架(即同时包括积极信息框架和消极信息框架,但顺序不同)对消费者的影响。本文聚焦旅游地社会责任信息的顺序框架(积极在前vs.消极在前),证实了旅游地社会责任信息顺序框架对旅游者幸福感的框架效应,从而弥补了从单一框架研究社会责任信息框架效应的不足,拓展了社会责任信息框架的研究视角。

旅游地社会责任具有道德、经济、社会、生态等多重属性(Newman et al.,2018;Sheldon et al.,2011),其中经济、社会、生态属性对人们的影响在以往的研究中备受关注(Lee et al.,2018),但其道德属性对受众的道德效应则尚未探明(Kim et al.,2013)。本文引入共鸣理论,证实了旅游地社会责任的道德属性能够通过共鸣给旅游者带来自豪感,进而提升旅游者幸福感,从而弥补对旅游地社会责任道德效应研究的不足,有效地诠释了旅游地社会责任对旅游者幸福感影响的中介机制。

最后,以往研究旅游地社会责任与其利益相关者幸福感关系的文献(Lee et al.,2018;Su et al.,2019)较少考虑旅游地社会责任的作用边界,尤其忽视了可能对旅游地社会责任产生较大影响的表征人-地关系的变量,如自我目的地联结。自我目的地联结已经被证实是自我目的地一致性作用于目的地形象感知的关键中介变量,即自我目的地一致性程度越高,游客感知的自我目的地联结越高,对目的地形象感知的程度越高(黎耀奇等,2015)。本文在此基础上进一步拓展了自我目的地联结的理论价值,证实了其在旅游地社会责任信息框架作用于旅游者幸福感过程中的调节作用,即对于自我目的地联结水平高的旅游者,旅游地社会责任信息框架效应更显著。该调节变量的引入,刻画了旅游地社会责任信息框架对旅游者自豪感和幸福感影响的边界条件,清晰地阐明了旅游地社会信息框架对旅游者幸福感的影响机制。

3.3 管理启示

首先,本文研究发现,旅游地社会责任和其他旅游地特征变量诸如旅游地服务质量(Su et al.,2016)、旅游地声誉(Su et al.,2018)、旅游活动类型(Holm et al.,2017)等一样,能够对旅游者幸福感产生影响。相较于其他旅游地特征变量,旅游地社会责任的开展对于旅游地来说更具操控性,因而旅游地经营管理者应当将旅游地社会责任嵌入旅游地长期发展战略的每一个阶段,以提升旅游地造福旅游者的能力。其次,通过研究发现,如何就旅游地社会责任与旅游者进行沟通,直接关系旅游地社会责任对旅游者幸福感作用的大小,尤其应特别关注信息框架的作用,采用积极框架在前、消极框架在后的混合信息框架是提升旅游者幸福感的有效方式之一。再次,研究表明旅游地社会责任的道德属性通过旅游者自豪感影响旅游者幸福感是旅游地社会责任作用于旅游者幸福感的关键路径,因而旅游地经营管理者在与旅游者进行社会责任沟通时,应着力突出开展社会责任活动的道德动机及道德效果,从而使旅游者产生较高的自豪感和幸福感。最后,本文验证了自我目的地联结的调节作用,实际上为旅游地经营管理者找到了一种细分市场的划分方法,旅游地营销人员可以通过向高自我目的地联结的旅游者推送积极信息框架在前的旅游地社会责任信息来提升旅游者幸福感。

4 研究局限与未来研究展望

本文也存在以下研究局限:第一,由于文章撰写时正处于新冠疫情期间,开展面对面的实验室研究存在诸多不便,因而本文仅开展了线上实验研究,未来可进一步考虑采用实验室实验与线上实验相结合的方式,也可以考虑问卷调研法与实验法相结合的方式,拓展本文研究的外部效度。第二,旅游地社会责任内涵丰富,形式多元,存在各种研究切入点,受文章篇幅限制,本文仅关注旅游地社会责任沟通中信息框架一个方面,未来研究可以将旅游地社会责任进行分类,如从贡献形式视角将旅游地社会责任分为货币贡献型社会责任和物资贡献型社会责任,探讨不同贡献形式的旅游地社会责任对旅游者态度和行为的影响。第三,本文证实了自我目的地联结的调节作用,但没有进一步探讨自我目的地联结的调节作用是否受其他因素的调节,如旅游频率是否会影响自我目的地联结,进而作用于旅游地社会责任与旅游者幸福感的关系,这是值得进一步探讨的问题。