旅游者幸福感对其环境责任行为影响的元分析

高 杨 白 凯 马耀峰

(陕西师范大学地理科学与旅游学院,陕西西安 710119)

0 引言

心理卫生问题是21 世纪影响人类健康的重大挑战之一(Centre for Mental Health,2010;Gunnell et al.,2018)。由此引发的个体心理与行为失格可能衍生一系列社会问题(Harvey et al.,2020)。现代社会中,物质主义盛行可能是导致人们精神寄托缺失的原因之一(Kasser,2002;辜美惜等,2016),高度城市化水平和脱离自然的生活模式也逐渐成为重要的引致因素(Harvey et al.,2020)。为此,人们开始重新思考快节奏生活中的康养之道,并通过旅游来“逃离”现实并“回归”自然,建构积极的生活意义(白凯等,2017)。

个体幸福感和环境系统的良性耦合,能够促进个人、社会与环境的可持续发展(Korpela et al.,2020)。基于主体的能动性,这种耦合关系突出呈现在个体的心理与行为层面(Kaida et al.,2019)。具体而言,幸福感能够给个体提供一种情感体验,也会影响其日常行为(Okely et al.,2019),如亲社会行为、组织行为(Kaida et al.,2019;Paul et al.,2019)。作为一种主观体验,幸福感来源于个体与社会、自然的相互作用(Korpela et al.,2020),它不仅奠定了个人的情绪平衡机制,更成为改善个体与环境互动的重要条件(Wilson,1984;Harvey et al.,2020)。在多数情境下,个体的社会行为对其幸福感具有促进作用(Kaida et al.,2019),但在某些具体情境中,幸福感与特定社会行为的关系仍不明确,如环境责任行为。

社会心理学视域下,幸福感与环境责任行为的社会属性均被进一步强化(Smith et al.,2017;Kaida et al.,2019)。幸福感被视为关乎社会稳定与和谐发展的重要因素之一(徐广路等,2015);环境责任行为彰显着个体与环境、社会的积极关系(Markle,2013)。但幸福感与环境责任行为之间是否存在确定的正相关关系(Kaida et al.,2019),个体的幸福感与其环境责任行为之间的路径关系,是否受其他调节变量的影响等(Venhoeven et al.,2013;亢楠楠 等,2017),尚未得到明确的答案。

旅游情境中,个体幸福感及其环境责任行为呈现出更为复杂的特点(Ardoin et al.,2015)。基于享乐驱动,旅游者会弱化其自身的行为规范,不再倾向于延续环境责任行为(Oliver et al.,2019)。理性因素对旅游者环境责任行为的主导作用变得不太显著(Li et al.,2019)。虽有研究认为积极情感因素才是旅游者环境责任行为的主导驱动因素(Su et al.,2014;Wang et al.,2020),但明确的例证总结,还有待荟萃、甄别和梳理。为此,本文尝试采用元分析方法,对比理性因素和幸福感因素对旅游者环境责任行为的影响程度,明确这种影响还受到哪些调节因素的作用。本文意欲进一步剖析旅游者幸福感的利他效应,以及情感-行为理论在旅游情境中的适用性。

1 相关理论基础

1.1 旅游者幸福感

1.1.1 概念基础

幸福被认为是一种无形的、复杂的、多维理论视角下的社会现象(Rahmani et al.,2018)。幸福内涵的研究起源于哲学,随后受到实证心理学的关注(张晓等,2020)。在心理学研究中,研究者们对主观幸福感的理论建构基本源于两个维度:愉悦论和实现论(Rahmani et al.,2018)。愉悦论强调个体即时的感官愉悦,着重描述的是一种快乐和享受;实现论则更注重个体的精神获得,强化了个体的自我实现与自我成长,还涉及美德、自我效能等层面(Huta et al.,2010;Rahmani et al.,2018)。2004 年,以Neal、Sirgy 和Uysal 为首的研究者鼓励在旅游学界开展更多的幸福感研究,由此,旅游者幸福感主题得到理论拓展与深化(高洁,2019)。

当前学界对旅游者幸福感概念的研究基本沿用主观幸福感的理论框架。在愉悦论视角下,相关研究更加关注个体在旅游过程中的愉悦情绪(Nawijn,2016),例如:旅游者幸福感的关键来源是国民在旅游过程中接受的健康、新奇、正向情绪(“旅游业对国家经济社会发展的战略性作用”课题组,2015)。在实现论视角下,研究者们更重视旅游体验的综合性特征,强调旅游者幸福感的精神获得属性,例如:旅游者幸福感是个体在旅游过程中体验到的,包括情感、体能、智力、精神达到某个特定水平而产生的美好感觉,以及由此形成的深度认知(妥艳媜,2015)。可以看出,旅游者幸福感的概念,综合了实现论与愉悦论主观幸福感的核心,既强调旅游活动能够给个体心理层面带来的积极情感体验,又关注旅游者在旅游活动中的精神获得。尽管两种研究取向各有侧重,但核心均指向情感对个体的积极意义(张晓 等,2020)。

1.1.2 旅游者幸福感的构成

多数研究采用实证方式并借助主观幸福感量表对旅游者幸福感加以测度,该量表包含生活满意度和积极情绪因素(Diener et al.,1999)。主观幸福感研究奠定了旅游者幸福感构成的理论基础(Smith et al.,2017)。随着研究的深入,有研究者提出在旅游研究中完全照搬主观幸福感的理论逻辑存在一定弊端(张晓等,2020)。研究者们应着重关注主观幸福感的基础理论框架与旅游的情境性表征(Smith et al.,2017)。其中,旅游者的满意度是其旅游体验中的重要组成部分,部分研究者在旅游者幸福感的解读中纳入了满意度(Stauss-Blasche et al.,2002;高杨等,2019);积极情感体验是旅游者幸福感的核心,如Milman(1998)在剖析旅游者幸福感构成时,强调应着重关注旅游中个体情感体验的积极情绪和消极情绪。使用满意度和情感因素来测量旅游者幸福感亦获得了相关实证研究的支持(Pratt et al.,2016)。

深化对旅游者幸福感属性的认知(妥艳媜,2015),首先应明确幸福感不仅是自我情感体验,其也属于一种社会现象,在社会宏观叙事中承担一定的社会功能(Ryan,2008)。国家在高质量发展的同时注重民众幸福感的提升,有助于降低人们参加群体性事件的可能性,从而有利于维护社会稳定(徐广路等,2015)。其次应注重幸福感对个体社会行为的影响(Dierendonck et al.,2004;Okely et al.,2019),这涉及了亲社会行为、组织行为和利他行为等(韩恺,2017;Kaida et al.,2019;Paul et al.,2019)。在特定的旅游情境中,幸福感会对哪些特定社会行为产生影响,这种影响是否会受情境因素刺激而发生变化,均有待探索。

1.2 环境责任行为

1.2.1 概念内涵

环境责任行为是个人和群体为补救环境问题而实施的行动(Borden et al.,1979)。也有研究者将其定义为,个人或群体有意识地使环境负面影响最小化的行为(Kollmuss et al.,2002)。综合而言,环境责任行为的核心是个体对环境的积极影响,其可能需要个体让渡部分自我利益(Borden et al.,1979)。通常,个体的行为模式具有情境性,情境的建构是行为发生的重要背景因素之一(赵黎明等,2015)。针对旅游情境,Lee等(2001)提出,特定目的地环境责任行为包括尊重当地文化,保护自然环境并减少对当地环境的干扰,其本质是一种旅游者的可持续行为。但不可否认,在旅游情境中,个体多持享乐目标,其不会倾向于主动顾及环境问题,并改变自身行为(Miller et al.,2010),故旅游中的环境责任行为更加复杂并难以规治。

环境责任行为的相关概念较多,如亲环境行为、环境友好行为、生态友好行为。它们表述的区别,主要源于不同学科视角的细微差异(邱宏亮等,2018)。但不论哪种视角的概念界定,均强调个体对环境的积极保护意愿,从行为本身和结果来看,其理论内涵是一致的。因此,有研究者认为上述概念能够互换使用(Kiatkawsin et al.,2017),部分文献直接将“环境责任行为”与“亲环境行为”作为等同概念(范钧等,2014)。心理学研究中,当行为无法被直接观测时,可泛化概念,以行为意图替代(Armitage et al.,2000)。有研究者在保证测量准确性基础上提出,可使用“环境责任行为意愿”来指代“环境责任行为”(李秋成等,2014)。本文中,我们将关键词“环境责任行为意愿”和“环境责任行为”一并纳入,进行文献汇集整理。

1.2.2 理性视角下的环境责任行为

环境责任行为的研究始于“理性人”假设(余真真等,2017)。该观点认为,理性因素是驱使个体产生环境责任行为的主导因素。理性模型的基本原则是,个体在面临选择时,通常倾向于优先衡量利弊,规避风险,做出最合理的决策(Ajzen,1980)。当某行为被评估为重要且有价值时,个体则产生行为意愿(Li et al.,2019)。作为理性行为理论(Theory of Reasoned Action)的聚焦和发展,计划行为理论(Theory of Planned Behavior)常被应用于解释和预测个人行为动机,其模型包括态度、主观规范、感知行为控制、行为意向和行为(Ajzen,1980)。鉴于计划行为理论的广泛适用性,其在环境责任行为研究中也得到大量应用(Hines et al.,1987),例如:Ho 等(2014)运用该模型,预测新加坡公众的环境责任行为;Turaga 等(2010)强调,在解释个体环境责任行为时,计划行为理论是理性决策框架,也符合个体的道德动机;Steg等(2009)同样阐明了该理论的理性准则。

计划行为理论同样被广泛应用于旅游者环境责任行为研究(张琼锐等,2018;Clark et al.,2019)。例如:Budovska 等(2019)等对旅游者在酒店的环境责任行为进行预测,发现态度、主观规范和感知行为控制对旅游者重复使用毛巾的意愿有正向影响。但在旅游情境中,某些条件下,理性对个体环境责任行为的驱动作用变得不太显著(Li et al.,2019)。这可能是源于旅游情境中,个体行为的惯常性异化。例如:Li等(2019)通过实证分析发现,理性模型对旅游者环境责任行为的预测效度低于道德模型。这也提示研究者们应探索非理性因素对个体环境责任行为的影响,其中,情感因素获得了更多的关注(王建明等,2015)。

1.3 幸福感与环境责任行为

情感与行为的关系是许多研究领域的核心主题之一。社会心理学中,情感-行为理论将个体的内在心理与外化行为相联系,为解释复杂的个体行为提供了理论基础(黄惠娉,2020)。一般情况下,情感可被划分为积极情感和消极情感(傅小兰,2016),两者均会对行为产生影响,但积极情感能够为行为提供更直接的驱动力(Fredrickson,2001)。

旅游情境中,情感因素能够有效驱动旅游者环境责任行为(Su et al.,2014),但幸福感对环境责任行为的影响效用程度还不甚明确(Smith et al.,2017;Oliver et al.,2019)。原因在于:其一,研究者们对幸福感与环境责任行为之间的正负影响效应的认识存在分歧。一系列研究证实,环保行为与主观幸福感之间呈正相关关系(亢楠楠 等,2017;Kaida et al.,2019);但Venhoeven 等(2013)研究发现,个体的环境责任行为会阻碍幸福感的生成。其二,幸福感与环境责任行为之间的影响路径尚待明确。有研究认为,主观幸福感与环境责任行为之间的关系是单向因果路径(Rhodes et al.,2015),也有研究者提出二者存在双向或多循环路径(Kaida et al.,2019),特别是幸福感与环境责任行为之间的调节变量仍需探究(黄永明 等,2013)。此外,旅游情境因素可能致使个体幸福感对其环境责任行为的作用程度发生改变。例如,基于享乐目标驱动,个体可能会更加注重自身幸福感的获得,而这种幸福感能否有效鼓励个体的环境责任行为,会受到哪些调节变量的作用和影响,均有待探索。

1.4 利他主义视角与幸福感、环境责任行为

幸福感与利他主义之间存在良性互动,其实质展现了一种互惠利他。多项研究证明,利他主义或行为会对个体的主观幸福感产生直接影响(郑显亮等,2017),例如:Feng 等(2017)以中国大学生为例,检验了利他主义对主观幸福感的提升效用。社会责任是利他主义的典型呈现形式,积极承担社会责任的个体会拥有更强的幸福感(韩恺,2017)。通常,幸福感被认为具有更强的利己属性。而当个体从利他行为中获得幸福体验时,该积极反馈会强化其后续的利他行为意愿(韩恺,2017)。这种积极联系,则是互惠利他的典型例证。幸福感的溢出效应,外化到个体行为层面,表现为积极的社会行为,这在一定意义上达到了利己、利他之间的平衡。

环境责任行为本身就是一种典型的利他行为,具有强烈的道德属性(Markle,2013)。因此,利他主义被视为环境责任行为的理论根基之一。部分研究者认为,环境责任行为需要人们让渡个人的实际利益,更多地关注环境保护,此时的个体受到道德动机而非利益的驱使(Li et al.,2019)。同时,利他主义会对个体环境责任行为产生积极影响,例如:Wang等(2018)研究发现,在日常情境中,相比利己主义,个体的环保行为更大程度上是由利他主义推动的。作为一种亲社会行为,环境责任行为凸显了社会公众的道德自觉(Markle,2013),并且能够使个体产生积极的情感体验(Prati et al.,2017),这种互惠利他的理论内涵关联已得到印证(Brethel-Haurwitz et al.,2020)。受情境因素影响,旅游中个体的幸福感及其环境责任行为隐含着更为复杂的社会文化内涵,二者关系及其影响因素的作用尚待进一步梳理。

2 研究方法与研究过程

2.1 研究方法

作为一种方法论,元分析一般用于特定主题的综述中,运用定量的统计逻辑进一步梳理已有研究结果,具有严密性、客观性和系统性的特征(刘法建等,2019)。元分析研究是指,针对研究目的相同、相互独立的多项试验结果,进行系统的、综合的统计分析,其核心立足于从更全面的视角出发,综合同一主题的不同实证研究,将已有结果进行比较,衡量具有差异的观点,得出更为准确的结论(Hunter et al.,2006)。该方法多用于医学和心理学领域,近年来被逐步应用于其他学科(张学珍等,2019)。已有研究者使用元分析方法对环境责任行为的影响因素进行总结,例如:Hines 等(1987)发现,问题知识、行动策略知识、控制点、态度、口头承诺和个人责任感等因素与亲环境行为联系紧密,该研究奠定了亲环境行为的基础因素模型。但是,基于行为的情境性特质,已有元分析的研究结论不一定适用于特定的旅游情境。因此,本文采用元分析方法,对比幸福感因素和理性因素对旅游者环境责任行为的影响程度,以期探索行为在特定情境下的内在规律。

2.2 研究过程

2.2.1 文献收集

建立元分析的数据资料库。首先收集与本文研究主题相关的国内外文献,发表时间为1950 年1 月—2019 年11 月,主要在中国知网(CNKI)和Web of Science 数据库中进行搜索。中英文关键词如下:旅游(或酒店)、幸福感(或满意度、积极情感)、环境责任行为(或亲环境行为、环境行为、环境友好行为);tourist(hotel),wellbeing(satisfaction,positive affect,positive emotion),environmentally responsible behavior(pro-environmental behavior,environmental behavior)。我们分别以这些关键词进行搜索,获取初始文献资料。

筛选文献。建立统一的文献纳入标准,依据标准进行文献筛选。标准如下:(1)中文或英文出版物;(2)具有实证研究数据;(3)至少包含一个环境责任行为相关变量作为自变量;(4)研究对象为旅游者;(5)研究主题为旅游情境,涉及幸福感和理性模型中的变量与环境责任行为的关系,包含相关系数等统计指标。经过筛选,最终确定13篇中文文献和31篇英文文献。

2.2.2 变量选取

按照变量属性,本文将纳入的自变量分为幸福感因素和理性因素。其中,幸福感因素主要涉及旅游者的满意度和各类积极情绪(情感),如地方依恋、敬畏感等(Ramkissoon et al.,2012;祁潇潇 等,2018);理性因素包括计划行为理论(TPB)中的感知行为控制、行为态度、主观规范(Clark et al.,2019)。同时,在此基础上确定调节变量,主要包括实证研究中被试的年龄、性别、受教育程度、地域,以及旅游目的地类型(Lee et al.,2019)。

从专名的角度看,这个新的标准或许可以暂时被称为无屈折变化标准。它至少对描述性谓词有效,因为通常被用作描述性谓词的形容词和动词是有屈折变化的。在某种意义上,它也对种类谓词如“Pferd”有效。例如,如果我们给出三个质料“赤兔”、“的卢”和“马”,那么至少可以构成两个质料部分相同的断定句:1、Chitu ist ein Pferd und Dilu ist ein Pferd;2、Chitu und Dilu sind Pferde。其中,Pferd经历了单复数的变化。

2.2.3 进行编码

建立基础数据库。为保证客观性与合理性,文献编码由两位研究者分别进行。若出现不一致,则由3位研究者讨论解决。编码结果一致性较高(99%),建立Excel文档收集所需数据。数据标题如下:

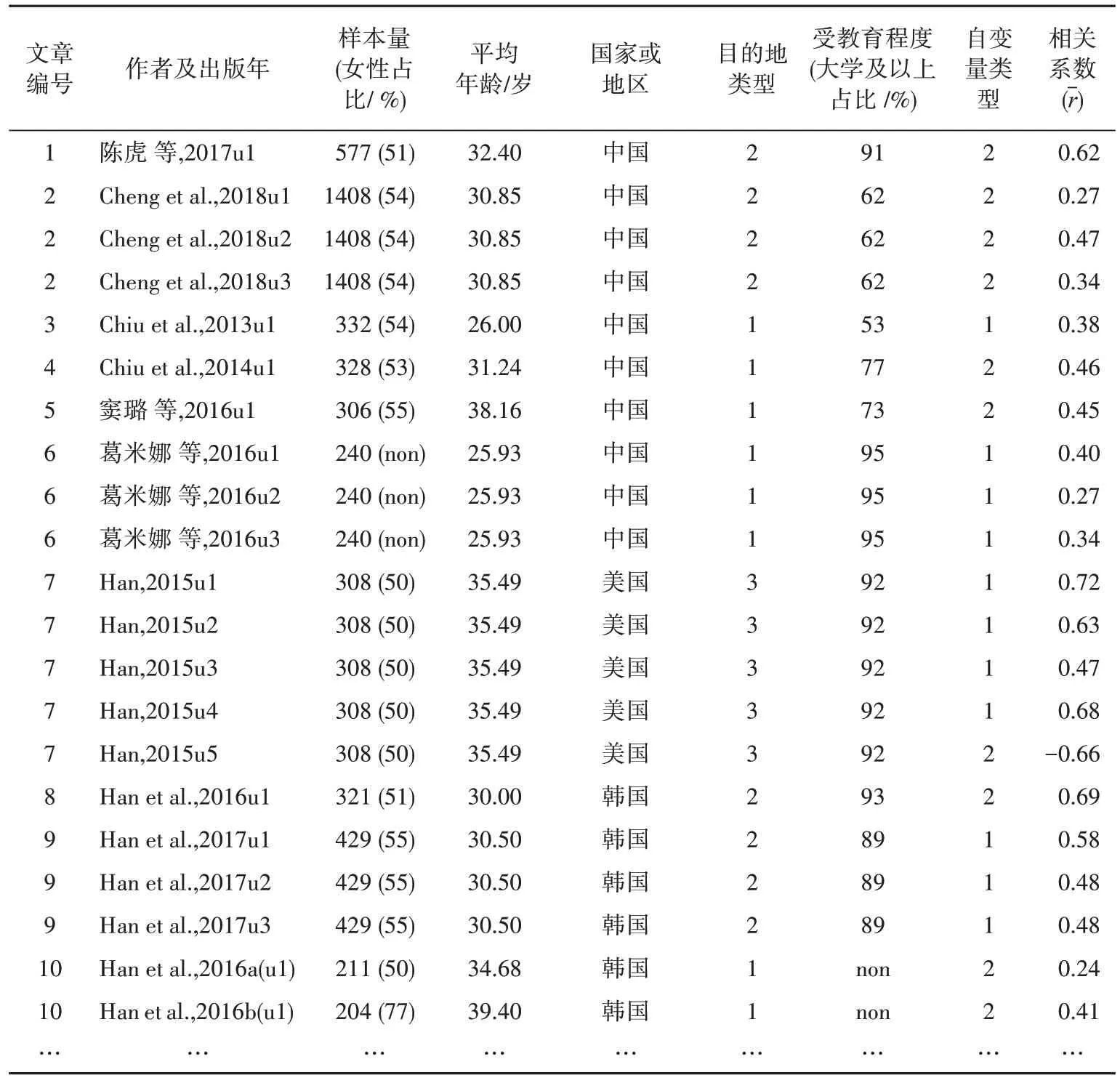

文章编号;作者;出版年;样本量;女性比例;国家或地区;被试平均年龄;受教育程度;其他调节变量(目的地类型);自变量类型(旅游者幸福感因素、理性因素)。具体示例见表1。

2.2.4 分析过程

本文运用CMA 2.0 进行数据分析,主要包括效应量、出版偏差分析、异质性检验等。

效应量计算。当前研究采用-r作为效应量指标(见表1)。在编码过程中,提取出的标准化回归系数或路径系数等均被转换为-r(Peterson et al.,2005;Card,2011;Vázquez et al.,2019)。

模型选定。元分析的模型主要包括固定效应模型和随机效应模型。选择模型时,主要基于纳入研究的样本多样性情况(Borenstein et al.,2009)。相较而言,随机效应模型使用更为普遍。因此,本文采用随机效应模型。

异质性检验。在计算总效应和调节效应之前,应进行异质性检验,以验证研究之间是否存在统计学差异。研究者们常使用Cochran’sQ检验来鉴别异质性,当p值小于或等于0.01 时,表明存在异质性;否则,意味着存在同质性。采用I2测量异质性程度,异质性程度随I2的升高而增大(Borenstein et al.,2009)。

出版偏差。当围绕同一主题进行研究时,可能存在发表偏差。这种偏差会导致所涉及的研究与现实情况之间存在误差,最终影响元分析结果。本文选用了元分析中较为常用的漏斗图、Egger’s Regression Intercept 和Rosenthal’s Failsafe N 这3种检验方法,对出版偏差进行评估(Borenstein et al.,2009;Card,2011)。

表1 元分析编码示例

3 结果分析

3.1 异质性检验

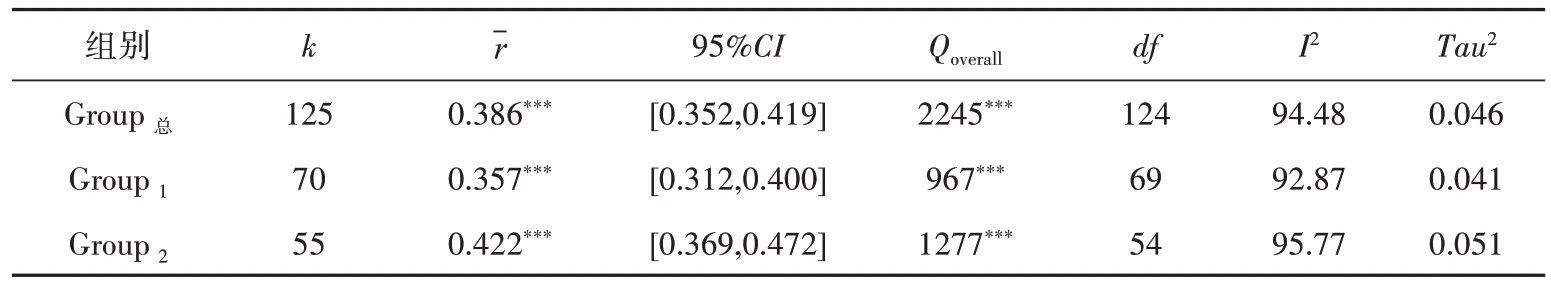

将理性因素与幸福感因素分别进行异质性检验,结果如表2 所示。理性因素组(Group1)和幸福感因素组(Group2)的Q值均显著,即元分析中各研究之间存有异质性。

3.2 出版偏差检验

如图1 所示,本文研究效应量分布总体较为均匀,但在小效应量研究分布方面,可能存在轻微出版偏差。接下来采用Rosenthal’s Failsafe N 进一步分析,结果显示,Nfs值为8340,高于5k+10临界值635,提示本文不存在出版偏差。最后,本文采用Egger’s Regression Intercept 对上述结论进行验证,结果显示,Egger’s Regression Intercept 值为1.213,上下95%置信区间为[-1.078,3.504],说明本文不存在出版偏差。

图1 出版偏差检验漏斗图

3.3 主效应检验

理性因素和幸福感因素都对旅游者环境责任行为产生显著的影响,结果如表2 所示。本文的被试总数为23698人。其中,幸福感组共有55项独立样本,被试数为15784 人,幸福感因素对旅游者环境责任行为的效应量为0.422。理性组共有70 项独立样本,被试总数为7914 人,理性因素对环境责任行为的效应量为0.357。表明旅游者幸福感因素对其环境责任行为的影响效应高于理性因素。

表2 总效应和异质性检验结果

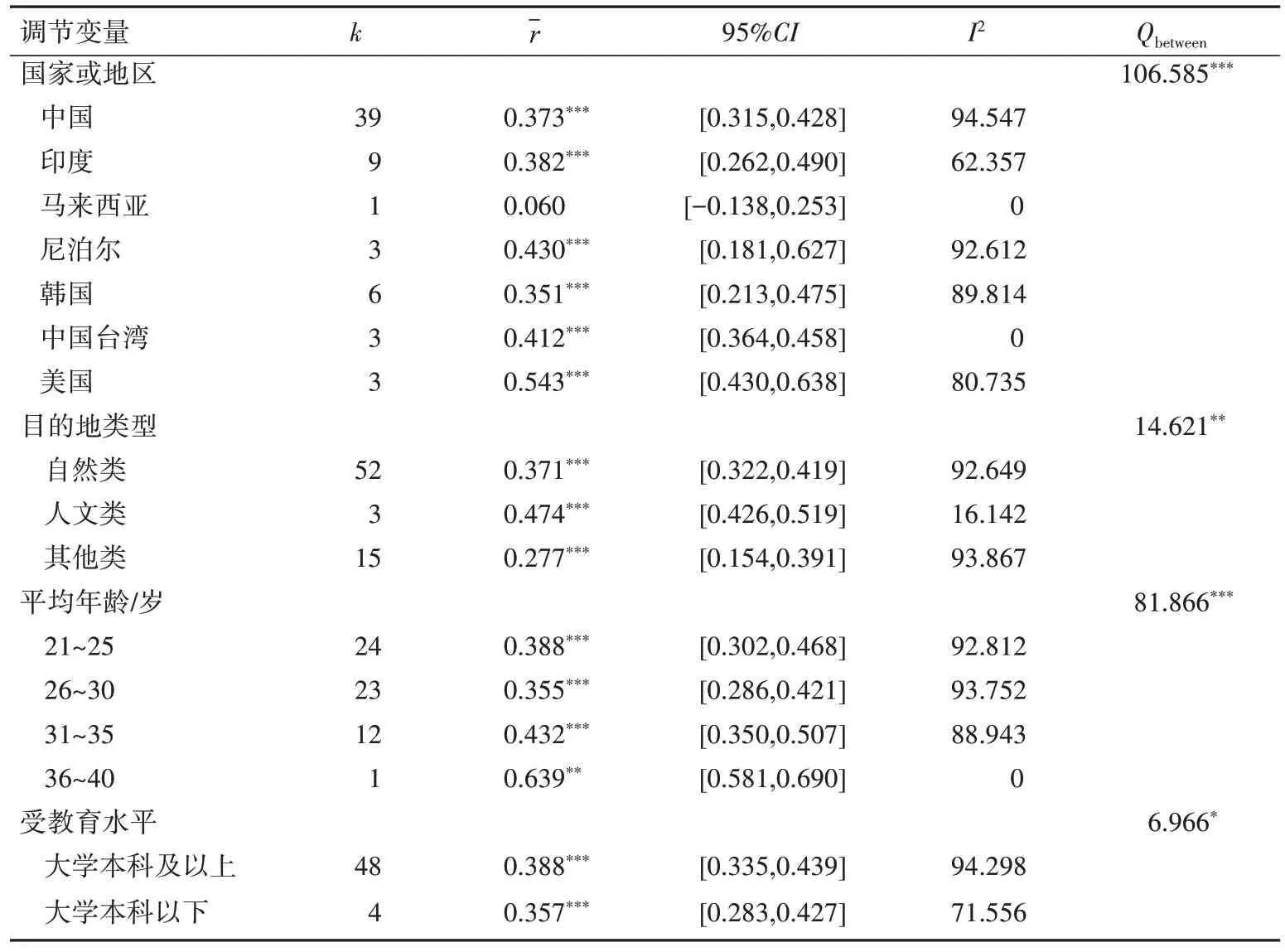

3.4 调节效应检验

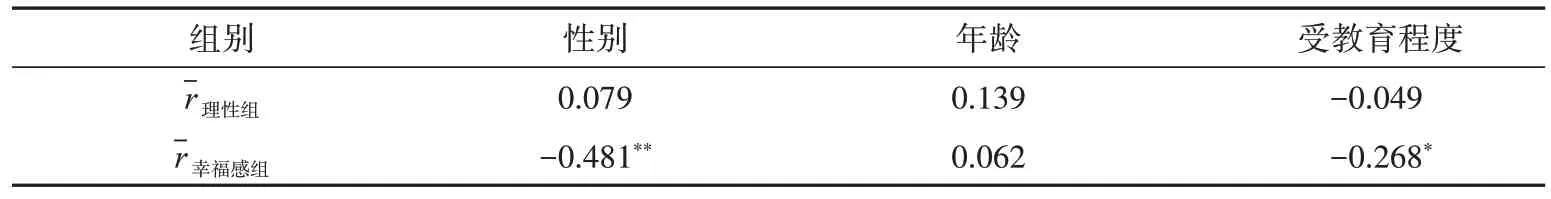

在理性组的调节因素分析结果中(见表3-1),可以发现:(1)从地域分布看,效应量较高的国家或地区是美国、尼泊尔和中国台湾;(2)人文类景区的效应量高于自然类景区和其他综合类景区,在理性因素控制下,旅游者的环境责任行为在人文类景区更容易受到影响;(3)结合表4,发现在理性因素影响下,性别、年龄和受教育程度这3个变量均与环境责任行为没有显著的相关关系。

在幸福感组的调节因素分析结果中(见表3-2),可以发现:(1)从地域分布看,中国的效应量是最高的;(2)与理性组相同,人文类景区的效应量是三者之中最高的,在幸福感因素影响下,旅游者环境责任行为在人文类景区更易受影响;(3)结合表4,发现在情感因素影响下,旅游者的年龄与其环境责任行为不存在显著的相关关系,而性别和受教育程度与旅游者环境责任行为则表现出了显著的负相关关系,说明在旅游者幸福感影响下,旅游者的性别和受教育程度会负向调节其环境责任行为。

表3-1 调节因素分析(理性组:理性因素→环境责任行为)

表3-2 调节因素分析(幸福感组:幸福感因素→环境责任行为)

表4 相关分析结果

4 结论与讨论

4.1 结论

本文依据情感-行为理论,运用元分析方法,针对旅游者幸福感及其环境责任行为,结合计划行为理论模型,探讨了幸福感因素、理性因素对旅游者环境责任行为的影响程度及其调节效应,结论如下:(1)旅游者幸福感所包含的满意度、积极情感因素,对旅游者环境责任行为具有显著的影响;(2)相较于计划行为理论模型,旅游者幸福感因素的效应量大于理性因素,即旅游者幸福感对其环境责任行为产生更积极的促进作用;(3)旅游者幸福感对其环境责任行为的影响会受到性别和受教育程度等变量的调节作用。

4.2 讨论

探索情感与行为的相互关系及其内在规律是行为领域的前瞻性、基础性研究之一(王建明等,2015)。本文的研究结论有助于深化旅游情境中个体情感与行为关系的探讨,即旅游者幸福感对其环境责任行为的积极意义。情感-行为理论在诸多行为学研究中得到运用,二者之间的关系对于理解个体的社会行为至关重要。本文支持了幸福感和环境责任行为之间的互动关系(Kaida et al.,2019)。幸福感带来的情感效益,可能会促使个体衍生正向的社会行为控制(Webba et al.,2012)。此外,本文印证了旅游者幸福感对其社会行为的一种积极溢出效应。这在一定程度上呼应了Fredrickson 等(2005)提出的积极情感扩建理论。该理论认为,积极情感更有助于拓展人们的注意、认知和行为,并有助于个体建立一定的心理弹性,使个体更有效地获取和分析信息,做出更恰当的行为决策。

理性与情感之争是哲学、社会学等领域的经典研究命题之一。在行为研究中,理性因素和情感因素都能够鼓励旅游者的环境责任行为。部分学术观点基于“理性人”假设,认为个体在进行决策时会权衡利弊,理性因素对个体的环境责任行为起主导作用(王建明等,2015)。然而,在旅游情境中,理性的作用在诱导旅游者的环境行为时变得不太显著(Li et al.,2019)。换言之,研究者们更加关注情感因素对个体环境责任行为的影响。基于此视角,本文研究回应了“情感首位”的争论(Zajonc,1980),研究结果支持Wang 等(2020)、Su 等(2014)的观点,即情感因素对于鼓励旅游者的环境责任行为具有主导性效用。

值得一提的是,旅游者幸福感同样具有重要的社会文化意义。幸福感不仅是一种自我情感体验,更是一种社会现象,它呈现了一种文化价值观的判断和评价,具有典型的社会文化意义(Rahmani et al.,2018)。依据实现论幸福感的观点,当个体认为自身对社会有意义时,其能够获得更愉悦的体验(Rahmani et al.,2018)。旅游者幸福感对其环境责任行为的促进,彰显了愉悦论和实现论幸福感的理论核心。此外,在道德哲学研究中,“自我利益”与“他者利益”之间的关系是深刻的社会命题(柴琳,2018)。本文研究发现,二者并非完全对立,这一结论支持了互惠主义的理论实质(Brethel-Haurwitz et al.,2020)。同时,本文结论印证了个人主义和集体主义之间的积极联系(Steele et al.,2013),即个体在旅游过程中持享乐目标与获得目标,有可能弱化自身规范,展现一种个人主义(Steg et al.,2009),而旅游者对环境的保护行为则凸显了个体的社会道德属性,彰显了集体主义内涵。实质上,这种积极联系亦体现了幸福感的利他效应。

本文的研究为目的地环境的可持续管理提供了实践启示。我们发现,情感因素对个体的环境责任行为产生积极效用。基于这一结论,景区管理者在制定相应环境保护策略时,应重视旅游者情感因素的作用,强化情感营销。“晓之以理”不如“动之以情”,景区管理者可尝试借助积极情绪唤醒的方法,鼓励旅游者的环境责任行为。此外,景区需优化旅游服务细节,提升旅游者幸福感,情感的溢出效应会促进其环境责任行为。

本文运用元分析,对旅游者幸福感的行为效用进行了初步的理论探索。文中的研究数据是基于已有研究结果,后续需要结合当前结论,对二者关系进行针对性的实证检验。此外,未来可纳入更多调节因素,深入分析旅游者幸福感与其环境责任行为的交互作用机理。