旅游者幸福感的持续性机制研究

——基于理论竞争的研究方法

吴艾凌 姚延波 吕兴洋

(1.南开大学旅游与服务学院,天津 300350;2.西南财经大学工商管理学院,四川成都 611130)

0 引言

旅游在提升国民幸福感方面增效显著(“旅游业对国家经济社会发展的战略性作用”课题组等,2015;妥艳媜,2015;于伟等,2019)。不同于普通物质享乐消费带来的幸福感会快速消退并回归初始水平(Nicolao et al.,2009),旅游对人们游后幸福感的影响表现出了持久性的特征(Choi et al.,2017;高杨等,2019)。针对不同阶段旅游者幸福感的跨期研究表明,在旅游者回到惯常环境后的1个月内,旅游产生的幸福感仍然维持在较高水平(Kwon et al.,2020),有效地提高了个体的生活质量。这一研究结果揭示了旅游对游后幸福感的持续影响现象,体现了旅游对幸福感快速消退的减缓作用,奠定了旅游幸福功能的研究基础。然而,对于旅游者幸福感为何能在游后长时间保持,其内在的持续性机制仍不明确。若能解析个体游后长期的心理过程,有利于增进旅游幸福效应,打牢旅游幸福领域的理论根基,最终推动旅游作为幸福产业领军者的长期健康发展。

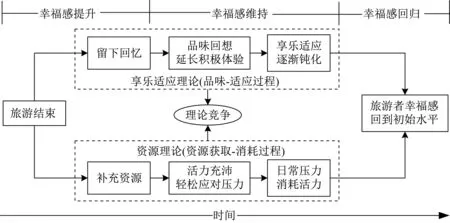

针对旅游者幸福感的持续性机制,学界目前有着两种截然不同的解释路径:Nawijn(2011)从“回忆”角度提出猜想,认为对旅游体验的不断回忆与品味导致个体在游后感到持续幸福。同时,Chen 等(2016)认为幸福感的持续是旅游后“储能”的结果,个体通过旅游可以补充自我能量与资源,新增资源的持续存在转化为幸福感的提升。“回忆”和“储能”两派的观点分别根植于享乐适应理论与资源理论。其中,从“回忆”角度来看,旅游者幸福感持续是因为个体有意识地用心品味过往旅游体验,旅游只是换了一种形式,在游后以回忆的形式继续提升旅游者的幸福感。而从“储能”角度来看,旅游增加了个体的内在资源,当旅游结束时,该资源的增加也随即停止,但资源的可保存性使得旅游者在游后仍然感到较高水平的幸福感。可见,两种解释似乎都能说明旅游者幸福感持续的原因,但游后幸福感的持续到底是因为回忆还是资源增加的作用,两者中谁更能有效解释旅游者幸福感持续的内在机制,揭示游后阶段幸福感持续高于初始水平背后的真正原因,只有通过深入比较才能得到明确回答。因此,本文将通过理论竞争的方式对比两项理论的解释力,剖析旅游持续影响游后幸福感的内在机理,以期进一步充实旅游者幸福感研究体系,助力旅游更好地发挥国民幸福功能。

1 理论基础与研究假设

1.1 旅游对主观幸福感的影响研究

幸福感是指个体对自身生活满意程度的主观评价与判断(Su et al.,2016)。旅游已成为人们提升幸福感的重要途径。关于旅游者幸福感的研究表明,旅游能有效提升旅途中个体的幸福感,并识别了提升游中幸福感的因素,包括积极的活动参与(Kim et al.,2015)、优质的服务质量(Su et al.,2016)、社会联结(陈晔 等,2017)等。近来研究者们发现,旅游除了对游中幸福感有积极影响,还对游前及游后等日常生活幸福感有增进效益,即旅游幸福感的溢出作用。譬如Kwon等(2020)与张天问等(2014)发现,出于对未知旅程的幻想与期待,个体的生活幸福感会在旅游开始前15天就开始升高,证实了旅游能提升游前的生活幸福感。而Gilbert等(2004)的研究表明,最近有过度假经历的群体,其生活幸福感要高于非度假群体,揭示了旅游对游后生活幸福感的增进效果。在此基础上,研究者们进一步考察旅游是否对幸福感产生持久影响,结果显示,旅游增加的幸福感在游后可持续至少1 个月(Kwon et al.,2020;Su et al.,2020),由此证实了旅游对游后幸福感的持续影响现象。这些研究成果都表明旅游带来的幸福感不仅局限于游中,而且能延续至日常生活,奠定了旅游者幸福感持续性的研究基础。旅游者幸福感也被分为3个阶段:游前、游中和游后。游中幸福感是指旅游者在旅游过程中提升的幸福感,其提升是由于旅游体验;游前和游后幸福感是旅游者的日常生活幸福感,游前幸福感的提升是对旅游的期待所致,而游后幸福感提升的原因目前仍待深入考察。

对于旅游为何能影响游后的生活幸福感,研究者们从静态视角进行了分析认为,旅游满意度是旅游幸福感溢出至游后生活的重要因素(粟路军,2012;Chen et al.,2016)。基于此视角的研究认为,旅游对生活幸福感的影响是自下而上的,个体的整体生活包含旅游、工作、休闲等多个子领域(Dolnicar et al.,2012;Sirgy et al.,2011),因此个体对于旅游这一子领域越满意,必然导致整体生活幸福感的增加(Chen et al.,2016)。但这种看法依然停留在旅游幸福感与生活幸福感两者关系的现象表层,没有充分说明旅游满意度如何导致旅游者游后生活状态的改变,进而使得幸福感状态在游后能够长时间维持。因此,要了解旅游对游后生活幸福感的提升为何得以长期保持,需要对旅游者的游后状态进行更加持久的观察与深入的剖析。

1.2 旅游者幸福感持续性的不同解释

1.2.1 基于享乐适应理论的解释

对于旅游增加的幸福感在游后仍能得以保持的现象,有研究者从享乐适应(hedonic adaptation)的角度进行了分析(Kwon et al.,2020)。享乐适应是指人类适应或习惯能够引发情绪的事件或刺激物的过程(Lyubomirsky,2011)。它就像人类适应光线、气味和温度一样自然,属于一种客观存在,无法避免。在个体产生完全、彻底的享乐适应之时,这些事件或刺激就无法引起个体认知或情绪水平的波动。但由于适应是一个过程,对事件或刺激达到完全地适应并非一蹴而就,而是需要时间(Brickman et al.,1978;Clark et al.,1998;Diener et al.,2009)。在这个过程中,个体仍会对刺激物有所反应。对于旅游者来说,旅游归来后,旅游的影响并未就此完结,而是以回忆的形式留存于个体的记忆中。因此在游后,对旅游回忆的适应也是一种享乐适应过程。

新增的幸福感在游后得以保持就是因为旅游者还处于对旅游回忆的逐渐适应过程,尚未达到完全适应,仅回想上次旅行就能感到较高水平的幸福感(张天问等,2014)。而当完全适应时,旅游留下的回忆不再能提升个体的幸福感,此时旅游者的幸福感会回归至游前稳定的基准水平,这也就是旅游者幸福感只能持续一段时间而难以持续终身的原因。

对于在彻底适应之前旅游回忆如何提升幸福感的问题,研究者们认为是品味的作用。品味(savor)是指人们主动用心地增强或延长积极体验的过程(Bryant et al.,2007),包括对过去积极体验或事件的回想(reminiscing),目的是增强当下的积极体验,获得积极情绪(郭丁荣等,2013)。品味对于提升个体“此刻”的幸福感水平至关重要(Smith et al.,2016),例如回顾幸运能够增加日常幸福感(McCullough et al.,2003),记忆建构可以维持幸福感(Bryant et al.,1991)。尤其当缺乏积极事件时,品味对幸福感的提升起决定性作用(Jose et al.,2012;Hurley et al.,2013)。但是随着人们对品味产生的愉悦感习以为常后,品味的效果就会逐渐下降,进而使得幸福感的提升强度降低(Quoidbach et al.,2010)。因此,在旅游归来后到享乐适应彻底发生之前这一段时间内,个体通过品味旅游回忆,回想旅游体验,提升了当下的幸福感。品味对幸福感的提升作用会一直持续,直到旅游者对旅游回忆产生完全适应时终止,此时旅游者幸福感也回归初始水平。

1.2.2 基于资源理论的解释

除了从享乐适应理论的角度,研究者们也从资源理论的角度对旅游者幸福感的持续及消逝进行了探究。资源理论(resource theory)注重资源的补充、保持、消耗及资源对个体生理状态的影响(Hobfoll,1989),包括外部资源(如金融资产)和内部资源(如个人能量和积极情绪)。这些珍贵的资源对于个体生存及生活质量至关重要,因此拥有的资源越多,个体对生活的满意度及幸福感水平也越高(Brummelhuis et al.,2012;Ragsdale et al.,2011)。资源理论认为,当面对工作、家务等压力源时,个体会付出努力、消耗个人资源,一旦脱离压力源时资源停止损耗,此时进行一些恢复性的放松体验反而可以增加活力、补充个人资源,譬如看书、散步、娱乐、睡觉、休闲等(Kinnunen et al.,2010)。

个体能够运用的内在资源与能量通过活力(vitality)呈现,活力体现了个人资源的丰富程度,能够预测幸福水平(Ryan et al.,2008;宋洪波等,2015)。具体来说,当个体拥有充足的活力时,会感到精力充沛、行动有力,能够积极轻松地应对日常生活与工作中的困难,导致幸福水平较高;相反,当个体缺乏活力时,会感到疲倦、乏力,应对日常困难相对吃力,致使幸福水平较低(Ryan et al.,1997;Kasser et al.,1999;Ryan et al.,2001)。

个体资源是活力的根本,是产生活力的源泉。通过旅游,个体得以脱离日常压力环境,一方面阻止个体资源被继续消耗,另一方面旅游过程中个体的积极体验能够为个体补充资源,如Nawijn 等(2013)发现旅游过程中的积极情绪与消极情绪比例为2.67∶1,高于惯常环境下的2∶1,因此可增强个体的活力状态。良好的活力状态能够维持至游后,支撑个体应对惯常环境中的生活、工作等压力源。因此在游后,由于资源的可保存性,个体回归惯常环境后仍旧感到活力满满,相比于游前初始状态,应对压力时也感到更为轻松,进而使得幸福水平高于游前初始水平(Ryan et al.,2010)。然而,随着努力应对压力源造成的活力衰弱,幸福感也下降,当活力水平下降至游前基准水平时,幸福感则回归至初始水平。因此,从资源理论的角度来看,旅游者幸福感在游后的持续是由于活力维持的作用。

1.3 理论竞争与对话

享乐适应理论和资源理论从不同的角度阐释了旅游者幸福感持续及最终消逝的原因(见图1)。享乐适应理论认为旅游者幸福感的持续是对回忆进行品味的结果,但在品味的同时,个体也不可避免地对回忆产生享乐适应,弱化品味的作用。旅游者幸福感最终消逝是因为对回忆产生了彻底的适应,品味不能再提升旅游者的幸福感。实际上,旅游以回忆的形式一直存在,只不过旅游者对其产生了适应,由此可将旅游者幸福感在游后的维持过程看作对回忆的适应过程。而资源理论却认为当旅游结束时,旅游对幸福感的提升作用停止,旅游者幸福感在游后的持续是由于个体活力的保存与维持,最终消逝是因为补充的资源在压力源的作用下消耗殆尽并回归原始状态,整个过程包含了资源补充和消耗。游后阶段即旅游新增资源的消耗阶段。当新增资源被耗尽时,旅游者的幸福感也回归基准水平。因此,两项理论分别将旅游者幸福感的持续视为适应过程和消耗过程。

现今,虽然旅游在幸福产业中大放异彩,但旅游者幸福感的研究刚刚兴起,研究成果不够丰富,理论研究尚赶不上实践发展的速度,故夯实理论基础是身为幸福产业的旅游业实现良性健康发展的应有之义。因此,通过理论竞争的方式对比两项理论的解释力,发现其中适用性更胜一筹的理论,不仅能为目的地管理者和政府制定合理的措施,进一步促进旅游者幸福感增效或延续提供科学参考,也有益于正处于起步阶段的旅游者幸福感研究稳固根基,甚至影响未来旅游者幸福感研究的外延和走向。

基于以上评述,本文提出以下主效应假设及竞争性中介假设:

H1:旅游对个体游后主观幸福感有持续影响。

H2:旅游者幸福感在游后的持续性是由于品味的作用。

H3:旅游者幸福感在游后的持续性是由于活力的作用。

图1 研究框架

2 研究方法

2.1 数据收集

为了验证旅游对游后幸福感是否有持续影响,需要对旅游者游后的幸福感进行持续追踪观测,同时追踪同期非旅游者的幸福感作为基线参考。因此本文将调查对象分为旅游组和非旅游组,同时收集两组多个时间点的幸福感数据。其中非旅游者是指最近3 个月无旅行经历的个体。数据的收集采用问卷调研的形式,根据Bloom 等(2009)、Su 等(2020)和Kwon 等(2020)的研究结果,旅游者幸福感的持续效应为1 个月,因此在旅游刚结束时(T1)、游后2 周(T2)、游后4 周(T3)这3 个时间点对旅游者发放问卷,并在同一时间向非旅游组的个体发放问卷。对于旅游组,问卷内容包括幸福感、品味、活力、人口统计学特征;对于非旅游组,由于仅用来与旅游组对比幸福感水平,因此问卷内容仅包括幸福感、人口统计学特征。

对于变量的测量,幸福感量表来自Chen等(2018)的研究,品味量表来自Bryant(2003)制定的品味信念量表中的回想维度,活力量表来自Ryan 等(1997)的研究,所有的题项都根据情景需要做了适当调整,使用7 点李克特量表进行衡量,1 表示非常不同意,7 表示非常同意。问卷通过Credamo 平台发放,邀请18 岁及以上的旅游者填答,利用该平台的样本库可实现对被访者的跟踪调查。调查耗时1个月,我们对同一个样本进行了3 次跨期测量,每次间隔2 周,被访者实际填写时间允许与预计测量时间存在1天内的误差,调查完成后给予被访者一定的现金奖励。其中,由于旅游者幸福感容易被共同出游的家庭成员的态度影响,尤其易被父母和孩子影响,最终干扰旅游者幸福感的持续性(Kwon et al.,2016),因此通过在问卷内设置筛选题,与家人出游的旅游者会被系统自动排除。同时,如果被调查者在跟踪调查期间出游,其幸福感也会变化从而影响研究结果,因此在跟踪调查期间出游的个体也会通过系统内的筛选题被自动终止调查并被标记为无效样本。

2.2 样本分布

第一次回收得到有效样本426份(旅游组:274份;非旅游组:152份),第二次收集得到有效样本348份(旅游组:223份;非旅游组:125份),第三次收集得到有效样本301份(旅游组:201份;非旅游组:100份)。因此,最终全部完成3次测量的有效样本数为301,其中男性占52.5%,女性占47.5%;年龄以18 岁~35 岁为主,占93.7%;单位性质以民营企业、国有单位和事业单位为主,分别占34.6%、22.6%和19.6%;学历以大专和本科为主,占84.4%;收入主要分布在5000 元~12000 元,占90.7%。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

为检验潜在的共同方法偏差,采用Harman单因子检验法,对全部题项进行因子分析。根据SPSS 21.0运行结果,未旋转时析出第一个因子的方差解释率为42%,小于50%的判定标准,表明自变量和因变量之间不存在严重的共同方法偏差。

3.2 量表的信度、效度检验

利用旅游组T1 时点的测量数据进行验证性因子分析(CFA),检验品味、活力和幸福感3个量表的信度、效度。结果显示,χ2/df=1.703<3,RMSEA=0.070<0.08,CFI=0.963>0.9,TLI=0.959>0.9,SRMR=0.033<0.05,达到较好的拟合水平。品味的8 个题项的因子载荷在0.808 至0.853 之间,活力的7 个题项的因子载荷在0.826 至0.898之间,幸福感的8个题项的因子载荷在0.814至0.865之间,3个变量的平均方差提取(AVE)分别为0.691、0.767和0.712,均大于0.5,表明量表有可接受的收敛效度。品味、活力和幸福感的AVE 值均大于各变量之间相关系数的最大平方值,表明量表具有较好的区分效度。品味、活力和幸福感的组合信度(CR)依次为0.946、0.952和0.959,均大于0.7,Cronbach’sα系数分别为0.943、0.957和0.947,表明量表具有良好的信度。

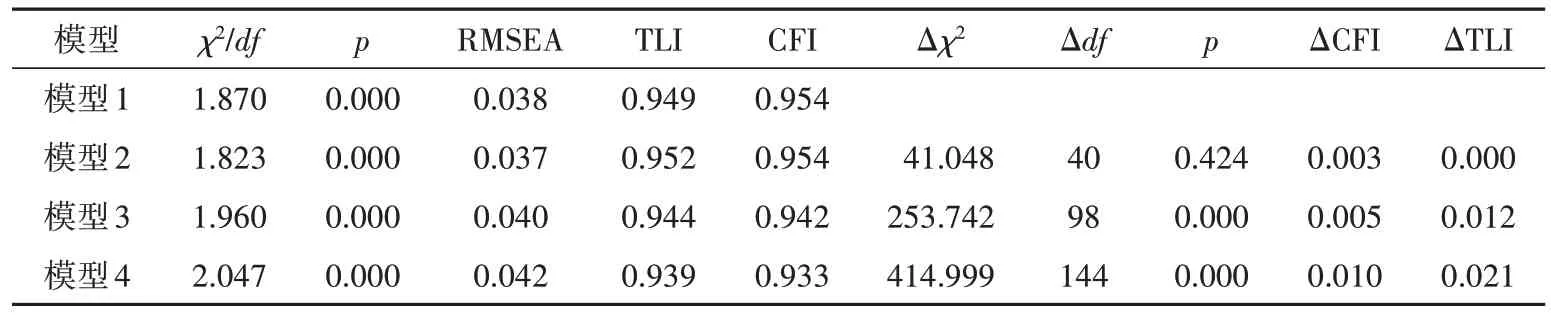

为了测量品味、活力和幸福感3个量表跨期的不变性,进一步运用T1、T2和T3这3 个时点的数据进行多群组验证性因子分析(MCFA),结果如表1 所示。跨期比较的基线模型(模型1)评价结果(χ2/df=1.870,RMSEA=0.038,CFI=0.954,TLI=0.949)表明模型拟合程度良好。在基线模型基础上进行因素负荷等值的检验(模型2),限定3个时点的样本模型,观察变量与其隶属的潜变量之间的所有路径系数相等,结果表明模型2 的拟合良好(χ2/df=1.823,RMSEA=0.037,CFI=0.954,TLI=0.952),且与基线模型的拟合同样好(Δχ2=41.048,Δdf=40,p=0.424,ΔCFI=0.000,ΔTLI=0.003)。在因素负荷相等的基础上,限定3个时点样本的潜变量方差与协方差相等,得到等值模型3,模型拟合良好(χ2/df=1.960,RMSEA=0.040,CFI=0.942,TLI=0.944),且与基线模型的拟合同样好(Δχ2=253.742,Δdf=98,p=0.000,ΔCFI=0.012,ΔTLI=0.005)。在模型3 的基础上,限定3 个时点样本所有观测变量的残差方差相等,得到拟合良好的模型4(χ2/df=2.047,RMSEA=0.042,CFI=0.933,TLI=0.939),且与基线模型的拟合水平相近(Δχ2=414.999,Δdf=144,p=0.000,ΔCFI=0.021,ΔTLI=0.010)。综合来看,品味、活力和幸福感3个量表在跨期的3次测验中存在不变性,可以进行后续分析。

表1 跨期的不变性检验

3.3 假设检验

3.3.1 旅游对游后幸福感的持续影响验证

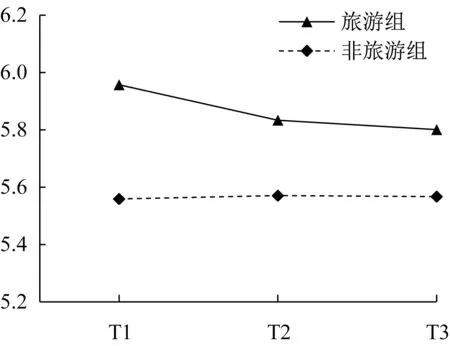

通过3 次追踪调查,旅游组的幸福感均值依次是5.957(T1)、5.834(T2)、5.801(T3),非旅游组的幸福感均值依次是5.559(T1)、5.571(T2)、5.567(T3),各组幸福感均值随时间变化的曲线如图2 所示。利用潜增长曲线模型(Latent Growth Curve Modeling,LGCM)深入考察各组幸福感的变化状态。潜增长曲线模型是专门处理纵向数据,刻画个体随时间发展轨迹的变化,以及如何受预测变量影响的研究方法。其中截距因子(intercept)的均值代表了潜变量的初次观测水平,斜率因子(slope)的均值代表了潜变量的变化趋势。因此利用Mplus 7 建立LGCM,考察品味与活力分别对旅游者幸福感持续性的解释力。

图2 两组的幸福感均值

(1)两组的幸福感曲线特征

首先,利用非旅游组的幸福感纵向数据建立无条件线性LGCM,模型与数据整体拟合的统计量χ2/df=0.011,p=0.918,CFI=1.000,TLI=1.000,RMSEA=0.001,AIC=668.990,BIC=689.831,表示模型拟合很好。由表2可知,非旅游组个体的初次观测幸福感水平为5.566(p<0.01),随着时间的推移没有显著的变化趋势(S非旅游组=0.002,p>0.05),表明幸福感水平较为稳定。

其次,利用旅游组的幸福感纵向数据建立无条件线性LGCM,模型与数据整体拟合 的统计量χ2/df=2.315,p=0.128,CFI=0.996,TLI=0.987,RMSEA=0.081,AIC=933.778,BIC=960.204,表示模型拟合良好。由表2 可知,旅游刚结束时个体的幸福感水平为5.948(p<0.01),旅游者幸福感随着时间的变化有下降的趋势(S旅游组=-0.080,p<0.01),幸福感的截距因子和斜率因子的相关系数为-0.046(p>0.05),表明旅游者幸福感的下降速率与旅游刚结束时的幸福感水平没有显著的负向关系。

表2 路径系数表

(2)旅游者幸福感的持续性

以组别为协变量,建立LGCM 模型,考察旅游组(虚拟编码为1)和非旅游组(虚拟编码为0)的幸福感的变化趋势差异,结果如表2 所示。模型与数据整体拟合的统计量χ2/df=0.071,p=0.496,CFI=1.000,TLI=1.000,RMSEA=0.001,AIC=1683.574,BIC=1720.645,表示模型拟合很好。组别对截距因子的回归系数为0.371(p<0.01),说明两组幸福感的截距因子有显著差别,即旅游组的个体幸福感初次观测水平显著高于非旅游组,组别对斜率因子的回归系数为-0.075(p<0.05),表明两组幸福感在变化斜率上也有显著差异。结合前述的无条件LGCM 模型结果可知,旅游组的幸福感的显著下降趋势与非旅游组的幸福感无明显变化状态存在显著差异。进一步比较T3 时点的两组幸福感均值,发现旅游组幸福感仍高于非旅游组(M旅游组=5.801,M非旅游组=5.567,t=-2.191,df=146.363,p<0.05),表明旅游组的幸福感虽然在游后持续下降,但4周后尚未下降至旅游前的初始水平,体现了旅游者幸福感的持续性,证实了H1。

3.3.2 品味与活力对旅游者幸福感的竞争路径分析

由于个体品味和活力的自身水平也会随时间变化而变化,为了考察旅游者幸福感的持续机制,通过构建多变量潜增长曲线模型,将预测变量(品味或活力)与因变量(旅游者幸福感)作为两个单独的潜增长曲线模型,通过增长因子间的回归方程考察模型中变量之间的关系,分别分析两个预测变量和因变量之间的回归关系。

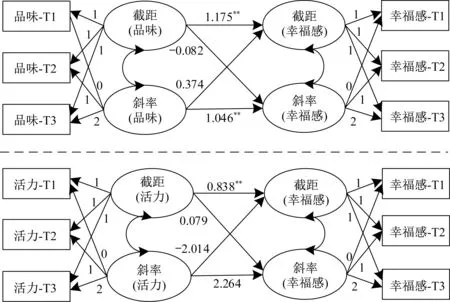

(1)品味对旅游者幸福感的影响作用

使用品味和幸福感的纵向数据建立平行发展模式的多变量LGCM,模型与数据整体拟合的统计量χ2/df=2.209,p=0.031,CFI=0.990,TLI=0.979,RMSEA=0.078,AIC=1420.675,BIC=1486.741,表示模型拟合较好。品味的截距因子(I品味=6.153,p<0.01)与斜率因子(S品味=-0.073,p<0.01)之间的相关系数为-0.033(p<0.05),表明品味的初始水平越高,随后下降的速率越慢,即旅游留下的回忆越深刻越不容易随时间淡化。如图3所示,首先,品味的截距因子到旅游者幸福感的截距因子的回归系数为1.175(p<0.01),表明品味的初始水平越高,旅游者幸福感的初始水平也越高;其到旅游者幸福感斜率因子的回归系数为-0.082(p>0.05),表明品味的初始水平对幸福感的下降速率没有显著的影响。其次,品味的斜率因子到旅游者幸福感截距因子的回归系数为0.374(p>0.05),说明品味的下降速率对旅游者幸福感的初始水平没有显著的预测作用;其对旅游者幸福感的斜率因子的回归系数为1.046(p<0.01),说明品味的下降速率能显著预测旅游者幸福感的下降速率,H2得到证实。

(2)活力对旅游者幸福感的影响作用

使用活力和幸福感的纵向数据建立平行发展模式的多变量LGCM,模型与数据整体拟合的统计量χ2/df=2.971,p=0.004,CFI=0.983,TLI=0.964,RMSEA=0.099,AIC=1793.432,BIC=1859.498,表示模型基本符合拟合要求。活力的截距因子(I活力=5.904,p<0.01)与斜率因子(S活力=-0.166,p<0.01)的相关系数为-0.031(p>0.05),表明活力的初始水平与随后的下降速率无显著关联。如图3所示,首先,活力的截距因子到旅游者幸福感的截距因子的回归系数为0.838(p<0.01),表明活力的初始水平越高,旅游者幸福感的初始水平也越高;活力的截距因子到旅游者幸福感斜率因子的回归系数为0.079(p>0.05),表明活力的初始水平对幸福感的下降速率没有显著的影响。其次,活力的斜率因子到旅游者幸福感截距因子的回归系数为-2.014(p>0.05),说明活力的下降速率对旅游者幸福感的初始水平没有显著的预测作用;活力的斜率因子对旅游者幸福感的斜率因子的回归系数为2.264(p>0.05),说明活力的下降速率无法显著地预测旅游者幸福感的下降速率,H3 没有得到证实。

图3 两个平行发展模式LGCM的路径系数

3.4 理论竞争结果

通过建立潜增长曲线模型(LGCM),本文发现旅游者幸福感在游后1个月呈逐渐下降的线性变化趋势,然而1个月后仍然高于非旅游者的幸福感水平,证实了旅游者幸福感的持续性特征(H1)。同时发现,旅游者幸福感的持续性是由于品味而非活力的作用,旅游后旅游者对旅游回忆的品味越强则幸福感水平越高,且品味的斜率与幸福感的斜率呈显著的正相关,表明品味的下降趋势能有效预测幸福感的下降趋势(H2)。相对而言,旅游者活力的斜率与幸福感的斜率没有显著的正相关关系,表明活力无法有效预测旅游者幸福感的变化,排除了活力影响旅游者幸福感持续性的解释(H3)。

4 结论与启示

4.1 研究结论

作为幸福产业的旅游业,其幸福功能一直备受瞩目,已有研究表明旅游产生的幸福感不仅存在于旅游过程中,还延续至日常生活,对旅游前、中、后3 个阶段都有很强的影响。多数研究围绕旅游过程中的幸福感影响因素和内在机理展开,仅有少数研究关注游前和游后的幸福感持续现象,但对于旅游者幸福感在游后得以持续的内在原因尚不明确。针对此,本文聚焦游后阶段,通过对旅游者长达1 个月的纵向调查,使用理论竞争的研究方法对比享乐适应理论和资源理论对旅游者幸福感持续性的解释力,考察旅游持续影响游后幸福感的内在机理,并得出以下结论:

(1)旅游确实对游后幸福感有持续影响。为了揭示游后阶段旅游者幸福感的变化趋势和规律,本文对旅游者进行了为期1 个月的追踪调查,每次调查间隔两周,研究结果证实了旅游能提升游后日常生活中幸福水平,且这种对生活幸福感的提升作用能维持至少1个月,使旅游者的幸福感水平持续性地高于非旅游者,反映了旅游者幸福感的持续性特征。同时,在旅游结束后,旅游者幸福感开始缓慢地下降,体现了旅游者幸福感随时间逐渐消退的规律。

(2)旅游者幸福感的持续性是由品味而非活力造成的。本文通过对比品味与旅游者幸福感、活力与旅游者幸福感的两个潜增长曲线模型发现,品味的下降速率能有效预测幸福感的下降速率,体现出品味与旅游者幸福感在游后有着相似的变化规律,而活力的下降速率不能有效预测旅游者幸福感的下降速率,说明两者的变化规律有显著差异。由此可知,旅游者幸福感在游后长时间的维持是品味的作用。由于对旅游回忆的品味,旅游者在游后仍然能获得较高水平的幸福感,而随着享乐适应现象的发生,品味的作用逐渐减弱,幸福感幅度也随之下降。由此,验证了旅游者幸福感在游后的持续性现象从享乐适应角度出发进行解释更为合理,是旅游者品味的结果,而资源理论无法有效解释旅游者幸福感在游后的持续性。

4.2 研究启示

(1)考察旅游对惯常环境下幸福感的影响,促进了旅游者幸福感理论闭环的形成。以往研究发现旅游对幸福感的影响贯穿旅游前、中、后3 个阶段(Kwon et al.,2020),但多数研究聚焦旅游对游中幸福感的影响及其内在机制(Kim et al.,2015;Su et al.,2016;陈晔 等,2017),探讨旅游者从日常生活地到旅游目的地后幸福感的变化情况,是一个从“惯常环境”至“非惯常环境”的转换过程。而相对来说,从“非惯常环境”至“惯常环境”转换过程中旅游者幸福感变化的研究较少。针对此,本文着眼于旅程刚结束时旅游者从旅游目的地回归日常生活地后幸福感的变化,从“非惯常环境”至“惯常环境”转变的视角证实了旅游对游后幸福感的提升作用,进一步丰富了游后幸福感的相关研究,充实了旅游者从非惯常到惯常环境中幸福感变化情况的研究,加强了旅游者幸福感“惯常-非惯常-惯常”环境的理论闭环的形成。

(2)利用纵向调查分析揭示了旅游者幸福感在游后的变化趋势与规律。与旅游者幸福感相关的研究较多采用横截面调查分析,分前、中、后三阶段或选择其中一个阶段进行横截面调查(粟路军等,2019),以此考察旅游提升幸福感的潜在机制,使得静态的旅游满意度成为最常见的中介机制(Chen et al.,2016;Su et al.,2016;粟路军,2012),仅少数研究采用纵向调查观测旅游者幸福感的持续时间。本文发现旅游者幸福感在游后以负斜率呈线性下降的变化态势,且在1 个月后仍没有回归至游前的基准水平,表明旅游在游后至少1 个月内都对旅游者幸福感有持续影响,为旅游能否持续影响游后幸福感的研究争议提供了证据(Gilbert et al.,2004;Nawijn et al.,2010),体现了旅游影响长期幸福感的独特价值,以此巩固了旅游者幸福感持续时间与变化规律的理论研究。

(3)基于理论竞争的研究方法厘清了针对旅游者幸福感持续原因的争议,为后续研究奠定了基础。关于旅游持续影响幸福感的内在原因,研究者们众说纷纭、各执己见,主要从两大理论视角出发进行解释:享乐适应理论视角和资源理论视角。享乐适应理论认为旅游持续影响幸福感是由于旅途结束后旅游以回忆的形式继续产生影响,但旅游者会逐渐适应与习惯回忆,在彻底适应之前,通过对回忆的品味,旅游者“当下”的幸福感得以提升,然而随着对旅游回忆的适应,品味对幸福感的提升效果也逐渐减弱,最终体现为旅游者幸福感随时间逐渐下降的变化趋势。相对而言,资源理论认为旅游者幸福感在游后的维持是由于旅游为个体补充了资源和能量,导致幸福感提升,同时资源的可保持性使得旅游者在游后有充足的活力去应对生活和工作中的长久压力,故而表现为持续较高的幸福感水平。但本文研究结果仅支持了享乐适应理论的解释,排除了资源理论的解释。对于旅游者幸福感持续性是由于“回忆”的证实,也印证了张天问等(2014)与张晓等(2020)使用定性研究方法凝练出的旅游回忆可以形成延展幸福的看法。因此,本文通过理论竞争的对比研究方法,辨析旅游者幸福感在游后持续存在的内在原因,明确了基于享乐适应理论的品味所发挥的有效解释力,为未来更深入的研究打下基础。

4.3 研究局限与展望

本文针对旅游者幸福感持续原因的探索充实了旅游者幸福感领域的研究体系,但仍有不足。首先,本文只对比了两大主流理论对旅游持续影响幸福感的解释力,还有许多从其他视角进行解析的理论,本文没有详尽阐释,未来可综合对比各个理论解释旅游者幸福感持续性的合理性。其次,虽然活力无法有效预测旅游者幸福感在游后的持续性,但在旅游刚结束时,活力却能有效预测幸福感水平,因此活力与幸福感的关系可能受到某种边界条件的约束,活力对游后瞬时幸福感的作用值得后续进一步探索。最后,本文尚未将出游动机、目的地类型、旅游者个人统计学特征等因素纳入旅游者幸福感持续性原因的考量中,但实际上这些因素都是与旅游者幸福感水平紧密相关的。因此全面细致地考察这些因素对旅游者幸福感持续性的影响是未来一个重要的研究方向。