论紫砂器皿的历史沿袭与工艺艺术变迁对紫砂艺术的影响

蒋彦

目的:通过对紫砂器皿的历史沿袭的考证,探讨其紫砂工艺与艺术定位的影响。方法:通过查阅文献和对目前考古资料的回顾,以及对紫砂器皿工艺改进进程,呈现紫砂器皿的发展过程,阐述紫砂艺术的影响。

结果:紫砂器皿的艺术特质与其历史沉淀密切相关,紫砂器皿的发展与人类的习俗变化密切相关,人类的文明进步是推动艺术发展的原动力。结论:紫砂艺术的价值定位与社会生产力发展相得益彰,推动紫砂艺术创新,需要将民族文化特质的主旋律融入其中,才能推动紫砂艺术的发展。

关键词:紫砂器皿 工艺 艺术定位 创新

研究中国宜兴的制陶历史和紫砂器皿的演变,对研究紫砂器皿与紫砂艺术有深刻的意义。作为一个紫砂工艺从业人员,从更广阔的视野里去认识和研究紫砂文化、紫砂艺术,去甄别紫砂器皿与紫砂艺术本质,才能更好地保护这种“非物质文化遗产”,让它有发展有创新,成为民族的也是世界的艺术,作为陶艺工作者,需要不断从历史的沿袭中,正确定位紫砂艺术的价值,才能创造出具有时代特性的作品,并为文化的传承做出贡献。

一、文字记载与民间传说中的紫砂艺术的起源,对紫砂器皿的发展形成了明显的印迹

1、《國语》记载:“勾践灭吴,及至五湖,范鑫辞于王曰,君王勉之,臣不复人国矣,遂乘轻舟,以人于五湖,莫知其所终极。”所谓五湖,就是现在的太湖。嘉庆旧志说:“禹贡日震泽,尔雅曰巨区,左传曰笠泽,史记曰五湖,皆谓太湖”。宜兴位于太湖西岸,古来相传,范鳌到了宜兴,以制陶发迹,似乎是可信的。据查考,范盆来到宜兴的年代,第一次在周敬王二十五年(公元前495年),送西施、郑旦至吴国,停留地今称金庄。而隐居宜兴发展制陶业当在周元王二年(公元前474年)之后,居援墅、开盆河,口碑与文献合符。

清光绪八年(公元1882年)撰修的《宜兴·荆溪县志》的编者,对于有关范盆在宜兴制陶的传说,却采取否定的态度。县志的“定讹篇”里说“鳌墅旧址遗址补遗谓范盈成功泛湖,曾居于此。按盆墅及盈庄皆以近盆河而得名。若泛舟五湖,仍居于此,则吴已属越,近而易求,外传何云莫知其所终极乎。然今东乡业陶者,且因此以祠范大夫。不知陶朱之陶,古为邑名,而直以少伯代昆吾之陶也。”在“施荡河”条下,编者也加上按语说:“北为北施塘,南为南施塘,盖因施姓居此而得名。俗作施荡,谓范盆载西施游荡于此,传为鄙谬!”。

范蠡所处的时代,是在春秋末期。当时,吴越地区已由铜器时代进人到铁器时代,制陶业早已有了相当规模的发展。而且宜兴地区已发现有新石器时代的古窑遗址,比范羞的时代早得多。所以,说范鑫是陶业的祖师当然只是传说。范盆决不是宜兴陶业的创始人,但可能是他把制陶业扩大发展到一个新规模。

二、考古发现为宜兴制陶史提供了客观的依据,为太湖流域良渚文化在陶器的作用提供了充分证据

1、宜兴的制陶史源远流长,为紫砂器皿的发展奠定了深厚的基础,制陶工艺的不断改进与日用陶的艺术元素形成,为紫砂器皿的艺术定位提供了前提。

宜兴境内仅丁蜀,张诸两地附近就找到了十六处新石器时代文化遗址。特别是离丁蜀镇以南只有二公里的元帆村遗址,和归径公社唐南村骆驼墩遗址所出土的大量古陶器和各类石器同时发现,堆积很丰富的新石器时代文化遗址。它的年代,相当于考古学上的青莲岗文化早期和中期,元帆遗址的上层则相当于良渚文化的早、中期。证明了宜兴地区的人类祖先早在五千多年以前,就普遍烧造各种红陶和灰陶器等日用陶器。

早在上世纪70年代,宜兴地区对境内的部分地区,开展了比较系统的古窑址普查工作。1975年7月到1976年先后深入到丁蜀镇、张清区附近,共搜集了数千件古陶瓷残片,上百件较完整的古陶实物,还有各类石器、铜器等大量实物标本。共发现了十六处古代文化遗址,一百四十多处古代窑址。其中,秦汉窑址十六处,六朝青瓷窑址五处,唐、五代青瓷窑群和窑址九处,宋元窑址三十余处,明清窑址七十余处。基本厘清了宜兴陶瓷的起源及其发展演变的历史,为研究紫砂史,提供了丰富而重要的科学资料。

宜兴均山晋代青瓷窑址发现以后,证明宜兴也是我国南方早期青瓷的主要产区之一。宜兴陶瓷的历史源流最早可上溯到五千多年前的原始社会。秦汉以前奴隶社会的几何印纹硬陶和原始青瓷亦到处发现。秦汉以后在丁蜀镇周围已陶窑密布。宜兴均山青瓷盛于两晋,到了唐代则成功地采用龙窑烧成日用青瓷,至五代,归径的渡诸、真武堂一带,发现一个青瓷窑群。

2、制陶工艺的成熟,推动了宜兴紫砂器皿的工艺发展,进一步推动了紫砂工艺的发展,为紫砂艺术的提升提供了广阔的空间。

宜兴川埠桑场石码头村发现了一座古代陶窑(离丁蜀镇以北仅五公里)。‘窑腔、火道等窑体基本结构较为清楚。窑墙尚残留约三分之一左右,窑底径约二米左右。窑型为典型的升焰式圆窑。它的年代经南大历史系蒋赞初老师初步考证,为东汉后期。故叫它石码头汉窑。这是目前江南地区发现的保存较好的古代陶窑之一。袱东涧欲大队窑墩塘唐代青瓷窑址发掘。发现该窑为龙窑型,残长28.4米,估计窑长30余米。窑坡度平缓,(自窑头到霭尾,分别为Z, 4, 8度)窑宽约2.7米。它沟窑头部分保存较好。该古窑是我国目前,经过科学发掘的保存较完整的一条古龙窑,这两种不同窑型在我产区同时发现,对研究宜兴地区古代窑炉的发展史具有重要的意义。

通过对搜集的大量古陶残片,初步进行了理化测试,古陶烧制工艺及装饰的初步研究,以及古窑址登记表等文字资料工作,发现宜兴地区古代陶瓷的优良传统和古窑的分布规律是,从开始依坡(山)筑窑渐渐向平地垒筑。焙烧日用陶瓷的龙窑结构上也随着年代的早晚有从宽、矮、短、平而向狭、高、长、陡方向变化的趋向。当然也不能绝对而论。

宋代以后,因浙江青瓷的高度发展、当地制瓷原料的不丰富等而渐渐中断。宜兴的民用陶器和军持瓶生产则日益兴起,形成很大规模。在宜兴丁蜀地区发现了宋代早期紫砂窑址。至明清时期宜兴丁蜀一带,迅速形成全国闻名的窑场之一。“宜兴窑”、“蜀山窑、“欧奋”(宜均)等三大名窑亦相继问世而载入史册。 1976年宜兴找到了羊角山早期紫砂窑址及大量烧物堆积,它的年代初步认为,可到北宋中、晚期,从而为探讨闻名中外的宜兴紫砂创始年代提供了重要实物证,把我国紫砂陶器的生产历史大大地提前了一个时代。

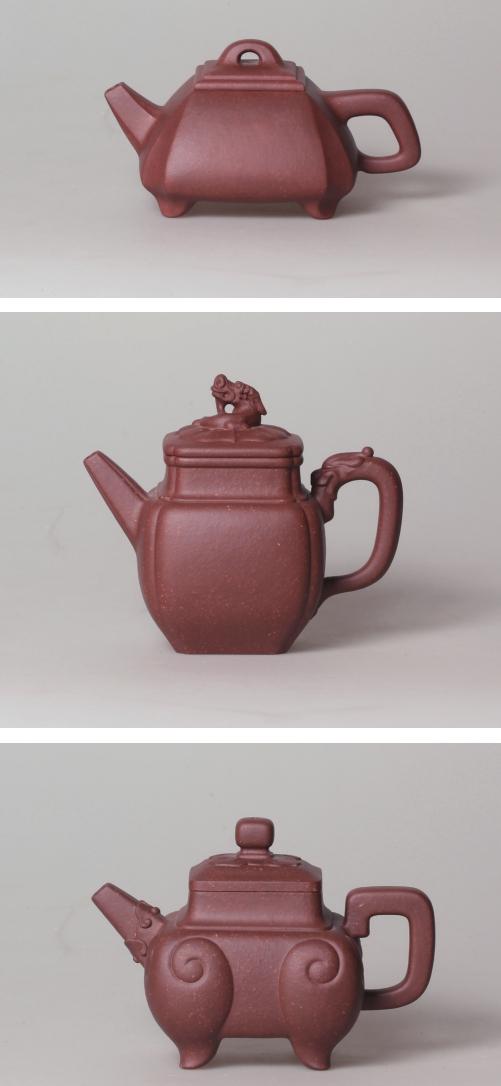

3、宜兴紫砂壶艺的兴起,从目前的资料看,有以下几个历史延续,以北宋中期以后佐证最为丰富。

一般认为: 北宋中期,江苏宜兴丁山已用龙窑烧制茶壶。元代,紫砂壶开始采用铭刻装饰,制品大都供文人墨客、达官显贵烹茶赏玩,民间很少应用。明弘治、正德年间,宜兴湖父镇九里山金沙寺僧,熟谙制陶术,功课之余,选练细泥,烧造容量颇大的圆形壶、器,既不留款,也不钤印,以指纹为标志。宜兴籍四川参政吴颐山,随侍家童供春创制树瘿壶式,并改进了不少制壶工具如竹刃、木模等。 明万历年间,时朋之子时大彬精选上等紫砂泥调配成各种泥色,用以制壶,交接公卿,才名益盛。元代,紫砂壶开始采用铭刻装饰,制品大都供文人墨客、达官显贵烹茶赏玩,民间很少应用。 清康熙、雍正年间壶工陈鸣远吸收明代徐友泉、沈子澈发展品种,从壶器造型到雕刻,形成了独特的艺术风格。 嘉庆年间,陈曼生自创壶式1 8种并绘制成图,由制壶名手杨彭年等为其制作,并请友人饰以书法、刻文,工艺极为精致。宣统年间,蜀山潘姓大窑户建立阳羡紫砂陶业公司,聘请名工俞国良、汪宝根、范大生等烧造高档紫砂茗壶。

其实,在我们不断挖掘与考证的过程中,我们会发现紫砂的起源,远不止北宋。

三、有资料表明紫砂工艺的产生,可以溯源到唐代,紫砂器皿的文化属性在陶器中脱颖而出,其艺术特性的深远影响具有重大意义

1、泰州张喆有一篇关于绞胎器的文章,作者做了如下考证,早在盛唐时期绞胎器就存在了,绞胎器是陶瓷生产史上的一次革新,出现于唐代,可能是中原文化和西域文化进行交流的结果,受西域玻璃器工艺的影响;也有人认为是借鉴了漆器中犀皮的工艺。以后者观点占主导。明代漆工名匠黄大成在《髹饰录》中将犀皮列入填嵌一类,云:“犀皮或作西皮,或犀毗。文有片云,圆花松鳞青者般。”可见两者花纹上的视觉接近度。此外就绞胎的字意来看,唐代慧琳和尚《一切经音义》释绞曰:“绞饰上,交效反,《考声》云:‘绞,谓缯黑黄间色也。”指出所谓绞,就是丝绸上的“黑黄间色”。也反映出古人命名的最初含义。

2、唐代生产绞胎的窑址有许多,比如河南巩县窑、修武当阳峪窑、焦作西王封窑、恩村窑、宝丰青龙寺窑、新安城关窑、陕西黄堡窑、浙江慈溪上林湖越窑、山西浑源窑、山东淄博瓷村窑等。其中巩县黄冶窑最为有名,数量大,品种多,烧造历史早。巩县窑在唐代绞胎的烧造技术达到了相当高的水平,特别是贴面镶嵌绞胎的瓷枕,上面有“裴家花枕”、“杜家花枕”、“张家花枕”等记号。

3、从目前发现的情况看,绞胎制作的时代约在唐、宋、金三个时期,唐代随意洒脱,宋时工整秀雅,元代之后少见,至清代康熙年间绝烧。目前发现最早的绞胎器是陕西历史博物馆收藏的唐绞胎骑马狩猎俑。扬州博物馆也藏有三件,其中两件是唐代不同造型绞胎花枕,另一件是唐绞胎碗,镇江博物馆也藏有一件唐代绞胎盘。泰州绞胎器的出土也有一定的代表性,一是2000年出土的两块黄釉绞胎枕残片,后流失外地。它们的花纹不同,一是绞胎团花花纹,一是深褐色菱形图案。胎呈浅黄色,质地坚硬细洁,基本接近烧结,有小气孔,胎厚约0.5厘米。胎的外表面贴有深褐色团花的绞胎层,切平端面后,可呈现出浅黄色胎层与深褐色胎层相间的花纹,两种花纹呈不规则排列,绞胎层的外表面施有透明的黄褐色薄釉。但是最珍贵的是1989年12月在泰州东郊迎春住宅小区工地出土的一把明代绞胎紫砂壶。它是作为陪葬物埋入墓中的,由于墓葬已残,别无其他物品伴随同时出土,故无准确纪年。

4、紫砂绞胎器物非常少见,1981年上海松江地区一座明嘉靖墓出土的一件绞胎紫砂壶,南京下浮桥建筑工地出土的一件紫砂绞胎器盖残件,与一批明中晚期青花瓷片混杂,应为明代中晚期物,与泰州出土的绞胎器的胎体、纹饰相似。还有人著文介绍扬州出土过一件明代紫砂绞胎盖罐,器内外全绞胎。最晚清代还有这类器物出土,比如南京铁心桥民宅基中曾出土局部绞胎贴面紫砂六角罐2件,一件完整并带盖,另一件缺颈并佚盖,局部以9片绞胎木理纹嵌贴,据王念石先生推测,可能是清中期器物。由此可见,紫砂绞胎大抵只在宜兴周围的地区出现过,只是绞胎工艺一种另类的使用,为大唐盛世的陶瓷艺术留下一点点的回忆。

通过张喆的文字,我们可以看到宜兴紫砂艺术的形成,至少可以推进到盛唐。从中国的美术史学看紫砂器皿的兴起,与紫砂文化的启蒙,远远应该在唐以前。因为艺术的发展不是单一的,人们对艺术的追求往往是具有同源性的。中国书画艺术的发展与记载,和宜兴制陶历史的考证,我们应该辩证而统一地去思考和挖掘。我们有理由相信随着考古与文字记录的收集,宜兴的紫砂艺术延续还会前移,只是尚待时日。目前有文字记载的传说及零碎的史料,可以给我们提供一些佐证。

当然,对文字和艺术的考证,可以为我们研究紫砂器皿与紫砂艺术提供新的思路和方向。每一种艺术都有自己存在的方式,只是它流行与被社会重视,需要“仕族”的欣赏,和文人墨客的参与,紫砂在明清的兴起与此有很大的渊源,这在一些文字记录中有充分体现。

1、隋唐以后,因为政治的因素,也因为文人的处境,使越来越多的文人,远离政治,寄情山水与书画。紫砂器真正兴起在明代中期。明代中期以后,黨派纷争矛盾复杂,社会问题急趋尖锐,封建政府统治逐渐趋于严厉。随着程朱理学进一步发展,王阳明倡导心学,反释家禅宗与道家清静融于儒学之中,形成了强调个人内心修养的新儒学。而生来古朴的紫砂正暗合了当时推崇中庸沿简、崇尚平朴自然、提倡内敛喜平的时代思潮。明人吴梅鼎有文记载,“余从祖拳石公读书南山,携一童子名供春,见土人以泥为缸,即澄其泥以为壶,极古秀可爱,所谓供春壶也。”万历十五年许次纾的《茶疏》:“往时龚(供)春茶壶,近日时大彬所制,大为时人宝惜。盖皆以粗砂制之,正取砂无土气耳。”从龚春茶壶到时大彬制茶壶,一句“大为时人宝惜”生动反映了紫砂壶日益成为了文人雅士争相收藏宝物的风潮。明代著名画家、书法家、戏剧家、诗人徐渭《某伯子惠虎丘茗谢之》一诗有云:“虎丘春茗妙烘燕,七碗何愁不上升。青箬旧封题谷雨,紫砂新罐买宜兴。”徐大诗人是浙江绍兴人,却特别提到买宜兴紫砂新罐,可见当时宜兴紫砂地位突出。随着紫砂的兴盛,其影响日益扩大,甚至远播海外。无锡地方志中有记载,自明朝末年开始,紫砂陶就已飘洋过海,远销其他国家。

2、文人墨客无限向往的品质也是推动紫砂发展的力量。“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”,既有入世治世之才,又有超然世外的洒脱。“取舍由时,行藏在我”,岂不快哉、乐哉?古即有“宜兴茶壶之制,皆从石铫衍出”的传说,“石瓢”古称“石铫”,最早是用来煎药或者煮水,宋代茶饮盛行,而“铫”大多用来烹茶煮饮,当中材质最好的应属紫砂。大文豪苏东坡被贬到宜兴教书,在《次韵周穜惠石铫》之诗中提到“铜腥铁涩不宜泉,爱此苍然深且宽;蟹眼翻波汤已作,龙头拒火柄犹寒”,意即用铜、铁等金属器皿煮茶有腥涩味,紫砂的则不然,而且砂石所做手柄又不烫手。在《试院煎茶》诗里,苏大诗人又歌道“且学公家作茗饮,砖炉石铫行相随。”据传他还曾亲自设计既有“流”(壶嘴),又有“梁”(壶提)的砂陶之“铫”用来煮茶,这把“石铫”也就是倍受后人所尊崇的“东坡提梁”壶。

3、近现代紫砂艺术的发展,文人雅士的参与也不可忽视。1928年以“二洞先生”名闻江南的宜兴士绅储南强在苏州的古玩地摊上发现了一包刻有龚春二字的无盖紫砂壶,经反复研究确认出自龚春之手。储老觅得供春壶后,十分珍爱,终日摩娑不已,并在宜兴城外西溪筑“春归楼”保藏。当年英国人托买办与之协商,愿出二万元收购,被储老婉拒;日本人更是觊觎已久,抗日战争时,储老把它埋入深山地下,直到抗战胜利后,才把它起出。中国近代力学和理论物理奠基人之一、宜兴籍著名科学家周培源,无论是求学海外,还是避乱西南,都将紫砂壶为宜兴家乡土不离己身,成就了一段脍炙人口的游子思乡佳话。

所以,当我们从中国美术史学看紫砂器皿与紫砂艺术形成与发展,宜兴制陶始于秦汉,紫砂器皿有史可据,追溯到盛唐,兴于明清。如果沿袭着中国美术史学的发展脉络,极有可能向前进一步延伸,有待我们进一步考证。

朱良志先生在《中国艺术的生命精神》中指出:“要创造第一流的艺术,必须成就第一流的人格。”紫砂深得传统文化浸染,蒙历代文人雅士眷顾,其朴实而富有内涵的厚重文化底蕴助其始终走在艺术的前端。

这样我们可以看出,宜兴紫砂器皿的產生,有其明确的文化烙印,与人类文明的发展相得益彰,互为映射,作为一个有责任感的陶艺家,需要有不断挖掘民族文化的“正能量”,将民族的和世界的文化元素充分展现在自己的作品里,让民族的变成世界的,让世界的变成历史的,让紫砂器皿日用性与艺术性完美结合,为紫砂艺术走向世界发挥艺术家的作用。

参考文献:

[1]徐秀棠. 徐秀棠说紫砂[M]. 上海: 上海辞书出版社,2007.

[3]顾景舟. 宜兴紫砂珍赏[M]. 北京: 三联书店出版社,1992.

[4]李家治,陈显求,张福康,等.中国古代陶瓷科学技术成就[M].上海:上海科学技术出版社,1985.132~ 145.

[5]李家治,张志刚,邓泽群,等.新石器时代早期陶器的研究——兼论中国陶器起源[J].考古,1996,(5):83~ 91.

[6] 李家治.我国古代陶瓷和瓷器工艺发展过程的研究[J].考古,1978,(3):179.