艺术想象与逻辑之关系

——以普契尼的八部歌剧为例看普契尼式的歌剧“回声”

赵丽萍

在目前可见的生物视野中,恐怕人是最复杂的了。不是因为构造,也不是因为质地。应该说是人的思维意识。而能够正确表达真正意识的有可能是哲学、宗教。音乐也是容易走进人的意识深处的一种手段。

这种超级体验意识,具象到音乐的想象则是在时间和空间之中完成穿梭,在合理结构中蕴含逻辑,而其又恰巧与科学理论相吻合。黄金分割点历来被称为美的刻度,如果将其镶嵌在歌剧中又会是怎样的情境。

最伟大的艺术在于它用想象能创造一种情节——呈现人类生活的内在关联及其意义的情节。而普契尼的歌剧中“回声”的运用则发挥了极致的想象。将逻辑美通过空间和时间的传递与衔接,使听者自我完成情感递进的制做过程。

贾科莫·普契尼(G.Puccini 1858─1924)处于浪漫主义时期的黄金阶段,是继威尔第之后又一位歌剧大师。有人称其为意大利歌剧的终结者。继他的第一部歌剧《维利》(Le Villi)诞生,便于出版商求里奥·里克尔地(威尔第的出版商)结下了不解之缘,拉开了普契尼歌剧创作的序幕。一部《曼侬·列斯科》使其获得出版商的终身稿酬。他的歌剧多为现实主义题材,相反于瓦格纳的理想主义,普契尼更注重于旋律的线条美,刻画人物内心细腻、技巧熟练、构造简洁却涉猎内容广泛。历史上称普契尼为“旋律大师”是毫无可疑的。

普契尼歌剧创作的成熟期试图摒弃分曲制。通过咏叹调、重唱、合唱、和相应的和声进行音乐等手段造成的段落之间的朦胧感和边界的模糊。形成音乐的连续性。在浪漫时期的中后期,这种风格也是大趋势。代表人物瓦格纳将其做到了极致。

所以普契尼的歌剧没有“序曲”这一个结构,这种表达使得歌剧情节的展开更加直接。此外,在很多段落中大胆使用乐队担当旋律的主体,通过和声变化来渲染气氛、表达戏剧冲突。声乐则以镶嵌部分音调的方法与器乐遥相呼应。使声乐、器乐获得水乳交融的效果。普契尼表现细微的歌剧创作风格。与威尔第的英雄气魄以及自然地渐次深入、推进的情感表现的内在潜发力相比,其色彩略显些伤感。而恰恰这些细腻,却使得普契尼的旋律优美得无以复加。

在普契尼的十二部歌剧中,1893年的《曼侬·列斯科》不属“真实主义”,而是晚期浪漫派感伤主义的标本;自1896年的《艺术家的生涯》开始,从人物设计到戏剧情节都围绕着社会下层普通人物铺展的,完全吻合当时的社会现实。真实的描绘当时市井生活的场景,通过小人物的生活写照反应当时的实社会现实。1904年的《蝴蝶夫人》和1924年的《图兰多》同样描绘了特定环境中的普通人物(如巧巧桑、柳儿),通过对两幅异国情调的气息浓郁的生活画面的描写,揭示故事情节的冲突。

让我们看看他的“回声”是如何悄无声息的嵌入他的这些歌剧当中的。

普契尼式歌剧的“回声”

具有象征意义的音乐片段的重复,在早先的歌剧中就已出现。直到十九世纪歌剧最鼎盛时期的两位巨匠威尔第和瓦格纳的歌剧中的运用,使得这一突出戏剧的创作技巧得到最大程度的延展。并被分支成为威尔第的“主题再现”和瓦格纳的“主导动机”。在几乎所有的评论家们都乐道于这两个概念的时候,却不经意的疏于理会了普契尼的“回声”。

被称为“旋律大师”的普契尼虽然被某些犀利的评论家喻为“寄生于过去雄厚的歌剧传统的剧院老手”[1]【美】约瑟夫·科尔曼.作为戏剧的歌剧[M].杨燕迪,译.上海音乐学院出版社,2008(4):227.,可是他却深得歌唱家们的喜爱。他的歌剧多为现实主义的题材,以细腻刻画人物内心见长,简洁的结构让人们从瓦格纳那“冗长”的连续性中走出来,重拾“分曲”式结构,并深深陶醉于优美、脍炙人口的“星光灿烂”和“无人入睡”之中。久醉于普契尼的歌剧,却猛然发现了其不同于威尔第和瓦格纳的“主题再现”和“主导动机”。它的清晰预示和完美补充,随着他对歌剧创作技巧的日渐成熟也逐渐形成了独特的技法并愈发驾轻就熟——“回声”,属于普契尼的“回声”。

歌剧回声现象,简言之就是在歌剧中对于某一段旋律的再现或者提前出现。这一现象在巴洛克时期与古典主义时期的歌剧作品中几乎没有出现,集中出现于浪漫主义时期,以普契尼为代表。普契尼的每一部歌剧都有明显或不易察觉的回声现象,不同于普通的主题再现的是每一段回声都蕴含着不一样的含义。故称其为普契尼式的歌剧“回声”。

正所谓:“音乐作品中我们所谓的音乐,单独的音,音与音形成的句子除了代表它自身外,便没有其他任何意义,也不是任何课题的标志。而当它成为作者和乐者情绪中的一个因素,成为具有一定情感含义的音乐表达的一个部分时,它便可以成为更高于它自身的某种东西某种情感的具现或反映。”[1]卓菲娅·丽莎.卓菲娅·丽莎音乐美学译著新编[M].于润洋,译.中央音乐学院出版社,2003(12):15.

(一)《图兰朵》(Turandot)

《图兰朵》,三幕歌剧。由意大利剧作家卡洛·戈齐创作。1926年4月在意大利米兰斯卡拉歌剧院首演。

《图兰朵》这部歌剧讲述的是元朝时的一个公主图兰朵为了报祖先陆铃公主被掳走之仇,便下令,如果有个男人可以猜出她的三个谜语,她就嫁给他;如猜错,便处死。公主的无理却无人阻拦得了。三年下来,已经有许多达官显贵丢了性命。可是最后她却被卡拉夫所征服——一个机智的流亡元朝的鞑靼王子。

想起了《今夜无人入睡》(《Nessun Dorma》),就想到了《图兰朵》。它的脍炙人口足以支撑起普契尼在人们心目中的伟大。不仅仅是因为其旋律的美轮美奂和帕瓦罗蒂等男高音歌唱家铸就的那个小字二组B金属般的音色,还在于歌剧行进中精心的、看似不经意的,实则是恰到好处的铺垫。残暴、冷血的公主图兰朵以游戏人生的方式大开杀戮,肆无忌惮的戏谑着前来求婚的男人,无论你是王公贵族还是市井庶民,被她的游戏规则虐杀。其残暴、无情却被卡拉夫王子的柔情所化解。这段咏叹调演唱于第三幕的开始不久,全城异动处。图兰朵惊扰全城试图索取卡拉夫的名字,今夜无眠。而“无眠”的元素出现在了第二幕的结尾卡拉夫给图兰朵提问处,在音乐背景出现了“回声”,预示着今夜无眠。这段旋律明显与当下的紧簇的音乐环境形成专门突出的离境感,高调的悬浮于音乐戏剧行进的音乐之上,其对应的台词是卡拉夫“你不知道我的名字,在天亮之前若你能猜出我的名字,我就不再娶你并自愿上刑”,优美缠绵的旋律表达着卡拉夫倔强以外的柔情,与象征着图兰朵的凶狠残暴的音乐形象形成鲜明对应。而当这段旋律真正在咏叹调中出现时,则将“预示”演变成了“顺理成章”,公主被卡拉夫的柔情收服了。“回声”演绎了剧情、推动了戏剧的发展。

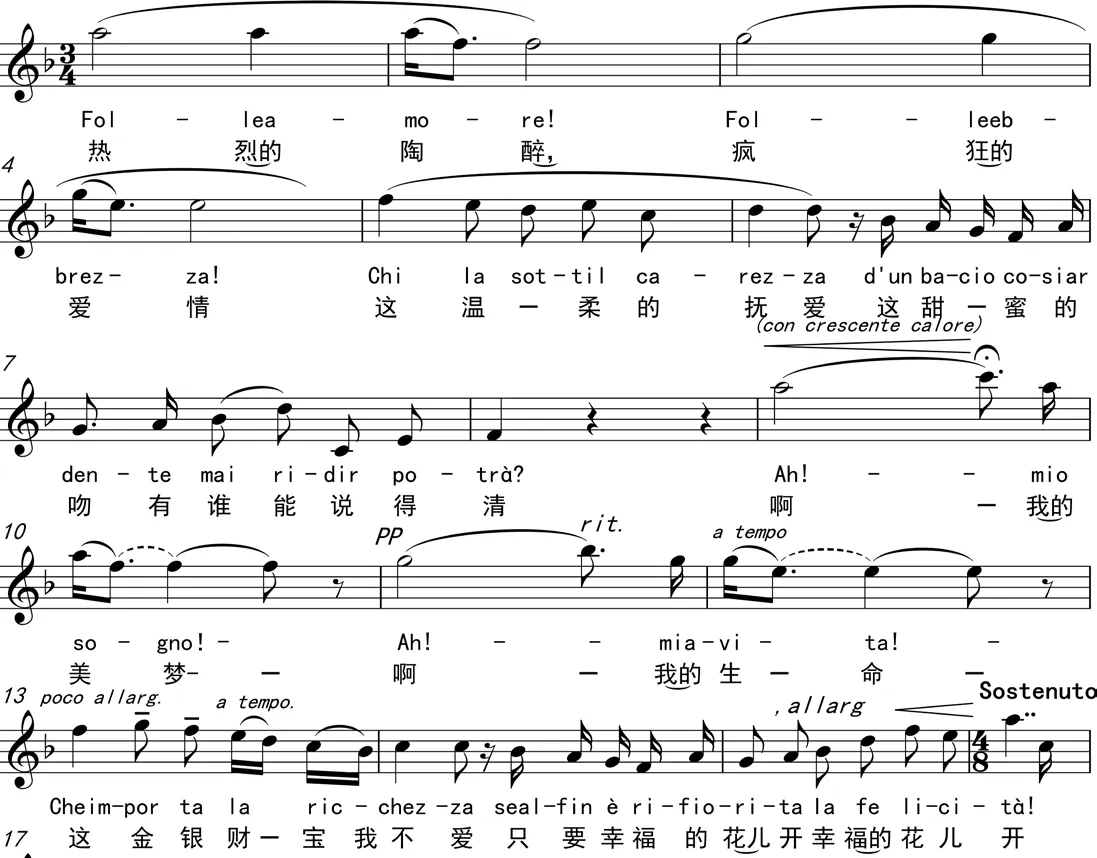

例1.

(二)《托斯卡》(Tosca)

《托斯卡》,三幕歌剧。根据法国剧作家维多利安·萨尔杜的剧本改编,意大利路易基·伊利卡、朱塞佩·贾克萨词。1900年1月首演于意大利罗马科斯坦齐剧院。

这部剧讲的是罗马画家马里奥·卡瓦拉多西因掩护政治犯安格洛蒂而被捕受刑,可是他却被托斯卡所迷恋。而这正蹙了警察总监斯卡皮亚的眉头,警察欲处死卡瓦拉多西,却被托斯卡求情,无奈假意答应使她的请求。作为回报,她得委身于他。托斯卡被迫顺从,却在警察总监刚写完假处决的命令后,趁其不备用刀刺死了他。结果马里奥却被真的处决了。托斯卡也陷入绝境,并跳墙自杀。

说到这部歌剧最先让人想到的就是马里奥的咏叹调《星光灿烂》,这是一段具有反喻特质的咏叹调。《星光灿烂》只剩下了追忆和思绪。甜蜜和幸福却似繁星那么遥不可及。即将消遁的爱情和逝去的生命在繁星闪烁的美好夜晚的反衬下尤显凄惨。而普契尼运用了回声的手法,避开了平铺直叙和繁文缛节,巧妙的处理了这种情绪冲突。“回声”出现在马里奥上刑场后向行刑官借纸笔那段剧情,男主马里奥赴死的复杂心情的音乐情境中却出现了“星光灿烂”的音乐元素,“情思”冲破了死亡的阴霾,而咏叹调的承接则推进了男主的侠骨柔情,更加深了戏剧的冲突。“回声”,强调了“情思”。

例2.

(三)《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly)

《蝴蝶夫人》,两幕歌剧。根据美国约翰·朗的小说和大卫·贝拉斯科的话剧改编。意大利路易基·伊利卡和朱塞佩·贾科萨词。1904年2月首演于意大利米兰斯卡拉歌剧院。

剧情讲述的是发生在1900年前后的日本长崎。美国海军上尉平克顿逢场作戏,背叛了他的日本新娘巧巧桑(蝴蝶),后他携美国妻子从美国再次来到日本,完全忘记了他和乔乔桑的婚约。却又想带走乔乔桑为他生的儿子。悲痛欲绝的巧巧桑,把一面美国国旗放在儿子手中后,自尽身亡。

《当晴朗的一天》,《蝴蝶夫人》中著名的咏叹调。蝴蝶夫人的期盼、憧憬蕴育其中。在这“一天”里蓄积了“夫人”的全部情愫,满满的幸福和期许。正是这种“满”,与蝴蝶夫人悲凉的结局形成巨大冲突。让人唏嘘不已、忍俊不禁。此剧“回声”位于整部歌剧差不多前后黄金分割点处。

例3.

这部歌剧的“回声”有两段,一前一后都处于黄金分割点前后。《蝴蝶夫人》剧情发展的重要的线索就是女主角巧巧桑的情感起伏,巧巧桑在剧中对平克尔顿归来希望即此剧“回声”的指代。咏叹调“当晴朗的一天”突出表现了巧巧桑对平克尔顿的感情的寄托和对甜蜜爱情的向往。以此进行完美铺垫后,第一次“回声”的出现(巧巧桑得知平克尔顿已有家室,可是还是满怀希望平克尔顿回来),描绘着纯真无邪的巧巧桑继续憧憬着甜蜜爱情,并将剧情做进一步的推进。到第三幕,二次“回声”的出现(看到美国军舰驶入港湾)、使得她欣喜若狂,这个推进就决定了巧巧桑的死亡结局,希望变成了绝望。给观众留下了扼腕的痛感——“回声”的力量,完成了音乐在歌剧中的戏剧任务。

(四)《波希米亚人》(La Boheme)

《波希米亚人》四幕歌剧。有法国亨利·缪尔杰的小说《穷艺术家的生活》改编。意大利路易基·伊利卡和朱塞佩·贾科萨词。1896年2月首演于意大利都灵皇家歌剧院。

有人说:“如果要认识一个真正的普契尼,就一定要看《波希米亚人》。”青年艺术家的贫困生活,《波希米亚人》几乎就是普契尼人生的真实写照。

生活贫困的普契尼,年轻时不得不流浪于各地。

这使得他对于流浪的生活有着切身体验,因而后来他不惜与好友莱翁卡瓦洛反目也要写作《波希米亚人》。

歌剧中他讲述了巴黎拉丁区四位贫穷青年艺术家充满欢笑、泪水的生活与爱情,他们艰辛的生活在社会的最底层。虽然贫困,但也不失情趣。他们充满着对爱情的憧憬和对美好生活的向往

歌剧第一幕中的两首咏叹调“冰冷的小手”和“人们叫我咪咪”最为著名,优美的旋律和动情的故事情节,一直被人们称道。常常作为独唱曲目在音乐会上演出。

这部歌剧的“回声”与“冰冷的小手”有着极大的联系,并且普契尼在创作的时候没有运用其常用的创作手段,而是把其“回声”藏在了《人们叫我咪咪》之后的一段二重唱《O soave fanciulla》中。

例4.

这段二重唱的两个角色就是咪咪和鲁道夫,所以毋庸置疑这段回声也是特指鲁道夫与咪咪之间的感情。但是这段感情特殊之处在于出自鲁道夫之口,却反馈于咪咪与鲁道夫之间。所以这一段回声的含义不仅仅是特指鲁道夫一人的内心所想,也代表着这对新人之间在一起的决心。所以这是一段前后呼应并达到解决效果的回声。

(五)三联剧

《外套》(Il Tabarro)

《修女安洁莉卡》(Suor Angelica)

《贾尼·斯基基》(Gianni Schicchi)

普契尼的这一部三联剧虽说在剧情上没有什么联系,但是讲的都是死亡——前者为他杀,中者为自杀,后者为自然死亡。他们的歌剧回声所代表的情绪也是不一样的。

《外套》,独幕歌剧。阿达米根据发过剧作家戈德的剧本改编。1918年12月首演于美国大都会歌剧院。

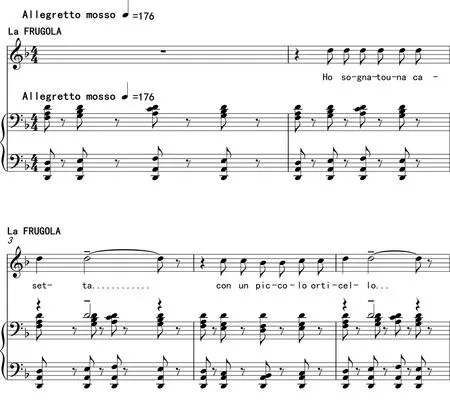

《外套》中的歌剧回声出现在福鲁高拉和她丈夫讲述他们之间的田园生活时,所以用此来高拉则是习惯于和丈夫一起过着男耕女织的生活。在福鲁高拉和丈夫离去的时候,随他俩下台的还有这一段歌剧回声,来对应着福鲁高拉对田园生活的喜爱与对都市生活的厌恶,也暗示着船长要把他夫人杀死。

例5.

《修女安洁莉卡》

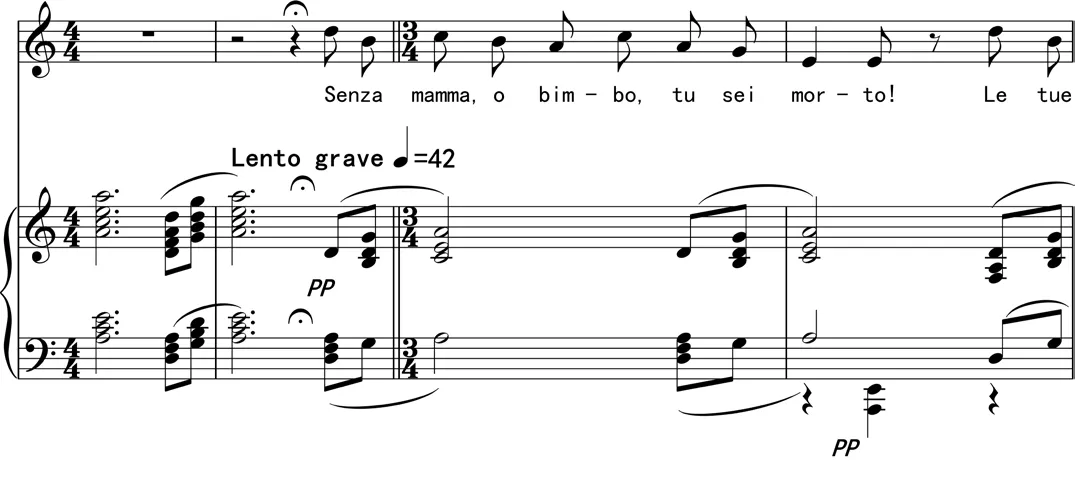

这一部剧作为三联剧中普契尼最满意的一部剧,其原因也和其回声有关。《修女安杰丽卡》的故事发生在十七世纪下半叶的某修道院中。歌剧主人公修女安杰丽卡,是佛罗伦萨城某贵族的女儿,她因生了私生子,得不到亲人的宽恕。七年的修道院生活,在忏悔和思念中度过。公爵夫人在夺走她财产的同时又告知了孩子去世的消息时,安杰丽卡崩溃了。悲痛欲绝的她唱了一首有名的咏叹调(《Senza mamma》)。她唱道:“我还没有吻过你,你就抛弃妈妈死去了。你嘴唇冰凉,永远闭上了眼睛。我曾盼望有一天得到宽恕后去拥抱你,到你的身边,我亲爱的孩子,啊....。”夜深了,她喝干了自己制作的毒药,祈祷之前的罪过,冥冥中圣母玛利亚带来了她的孩子,她在天使大合唱的歌声中安详地闭上了眼晴,流露出得到玛利亚宽恕的喜悦神情......

整部歌剧的浓重悲伤气氛一直都在剧中蔓延。对于回声的运用与回声的指代,也是有了一种前所未有的两面性。这部歌剧的回声就是安杰丽卡最著名的咏叹调《Senza mamma》的主题旋律。

例6.

这一段回声出现在这部歌剧的前黄金分割点附近。众修女在意淫着自己的命运。期待着自己是那个被探望的幸运儿。恰恰相反,安杰丽卡反而不想看到她的家人。恐惧与悲伤笼罩着安杰丽卡,此处的回声伏笔后面她知晓自己孩子死亡的事实。当咏叹调《Senza mamma》出现,明示了安杰丽卡的悲痛之情。一语双关,一方面道出了安杰丽卡的悲痛欲绝,另一面,寄思天堂的音乐素材,为通篇的晦暗增添了些许色彩。使得全剧不会变得太压抑。《修女安杰丽卡》的回声具有两面性,希望和绝望的对应。回声,情感的思辨。

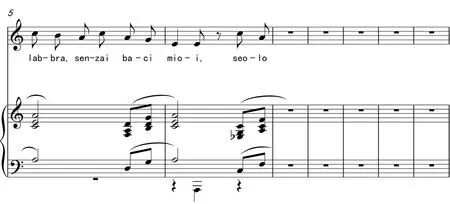

《贾尼·斯基基》独幕歌剧。福尔扎诺词。1918年12月首演于美国纽约大都会歌剧院。

例7.

这段回声是这部歌剧中非常有名的一首咏叹调——《我亲爱的爸爸》中选取的,这段旋律在其歌剧中也有所体现,只要是年轻的公子想要表达娶贾尼斯基基的女儿时,这段旋律就会出现。所以不难看出,这一段回声代表着这两个年轻人之间坚贞不渝的爱情,也是这一闹剧中唯一一股清流。

(六)《燕子》 (La Rondine)

《燕子》,三幕歌剧。阿达米根据维尔纳和莱谢尔特德语脚本编写。1917年3月首演于蒙特卡洛。

故事内容类似威尔第的《茶花女》与约翰·史特劳斯的《蝙蝠》,生活富足却以红尘的身份游走于富家子弟和达观显赫之间。这位女主角就是剧名上的“燕子”,她不停的和贫穷的、富裕的小伙子恋爱,又会跻身于各类名流富贾之中。最后成为一位巴黎银行家的掌中宝,奢靡、妖艳是她的标签。她就是普契尼笔下的“燕子”

剧本是阿达米根据维也纳剧作曲家魏尔纳所构想的情节改写而成的。1917年3月27曰在摩纳哥首都蒙特卡罗首次公演。1928年3月10曰初次演出于美国大都会歌剧院。这是一部带着微笑的悲情剧。华丽掩饰不了伤感。纸醉金迷驱赶不走内心的凄凉。

这部剧的歌剧回声旋律就选自于女主角“燕子”的咏叹调,两者分隔并不远,有些类似于《托斯卡》。出现的形式与《图兰朵》酷似,是一段穿插在男主唱段中的旋律。

例8.

所以这一段的回声主要也是特指男主与女主之间的情感,或者可以说是如同《波西米亚人》当中鲁道夫与咪咪之间那一段有着解决效果的回声,出自于男主角之口,反馈于燕子的内心。

普契尼歌剧“回声”的特征

在感情表现的范围里,属于音乐特殊性范畴的,还有感受方式。听者是作为一种感情范畴来体验的。这种体验是依靠作品中所表现的感情和听者自己的联想来实现的。在普契尼的歌剧回声中,人物或其情感的替代体是其“回声”中的通用作用。《波西米亚人》中鲁道夫对咪咪的“情思”;《蝴蝶夫人》中巧巧桑对平克尔顿的“期待”;《托斯卡》中马里奥对托斯卡的“侠骨柔情”,无不是通过“回声”的方式加以烘托,将音乐所唤起的感情作为听者自己的感情来加以体验。并将听者心理生活的感情投射到作品的感情中去。

除此之外,普契尼其“回声”还有对剧情的反衬作用。如《图兰朵》中图兰朵的残暴却被卡拉夫的柔情所化解。在图兰朵咆哮着要解谜,否则就要动杀气的时候,卡拉夫的“今夜无人入睡”的旋律以“回声”的形式出现了(多明戈版78分18秒),柔情的力量顿使图兰朵跋扈的情绪得到缓解,用音乐的手段形成这种鲜明的反差,完美的解决了戏剧的冲突。

第三种作用,推动情节的发展。在《蝴蝶夫人》中,“回声”代表着巧巧桑对平克尔顿强烈的爱,这几乎成了她的生活信念。当她听到美国船只进港的时候,第一次“回声”出现了;在她得知平克尔顿美国成家,并且要带着她的孩子回美国的时候,第二次“回声”又出现了。这两次“回声”的铺垫,大大提升了这部戏的悲剧色彩,对剧情的期待起到了明显的助推作用。巧巧桑对爱情的憧憬和平克尔顿的无情形成了强烈的反差。

普契尼歌剧“回声”运用在其早期有些杂乱无章,突然的一段旋律,会让观众觉得有一丝突兀。在其创作后期,“回声”的出现,则会让观众心中一颤。或形成铺垫《蝴蝶夫人》;或加强渲染《波西米亚人》。而在其大部分后期作品中,其“回声”的运用则巧妙至极,都出现在其整部歌剧时间的黄金分割点上。例如《波西米亚人》与《燕子》出现“回声”旋律的地方在歌剧的大约前三分之一的黄金点附近;《图兰朵》和《蝴蝶夫人》的“回声”出现在其歌剧的大约后三分之一黄金点处。巧合?还是有意为之?艺术与科学相碰撞却是世间之美妙。在其不断的探索中会有更神奇的发现。

称其为普契尼式的歌剧“回声”,是因为它与之其它作曲家的回声有着本质的不同。在威尔第的《茶花女》中也有类似的歌剧回声出现。这一段的设计阿尔弗莱德的唱段以画外音的形式出现。却成为了后来薇奥莱塔咏叹调中的一部分,这一个节点实则成为了这段感情成立的一个标志。形式上这也是一种普契尼式的歌剧“回声”。虽然出自威尔第之手,但却因为普契尼将这一手法广泛运用,故将其称之为“普契尼式歌剧回声”。

在现代的一些中国歌剧作品中,也可以发现一些这样的回声。如《大运河》中隋炀帝的唱段,在隋炀帝死后,萧皇后脑海中浮现隋炀帝的言语。这一段旋律其实就是隋炀帝生前的一段咏叹调。这一段旋律成为了隋炀帝的形象代表。所以普契尼将这一回声现象普及开来之后,已经深深影响到了现代的原创歌剧。可见这一现象的影响深远。

艺术的探索永无止境,也给人们带来无限遐想。音乐不能展示诸如概念、判断、结论等逻辑因素,只能表现作者对某些特定人物感情关系的一种比喻,一种现实的反映。而听者(或观者)则是通过对其进行解释的途径来完成。