海原地震典型黄土滑坡群形成机制与运动特征研究

彭政奎, 杨东强

(核工业西南勘察设计研究院有限公司, 四川 成都 610059)

0 引 言

1920年的海原大地震是我国历史上最大的地震之一,发生时间为1920年12月16日20时06分,震中位于海原县县城以西哨马营和大沟门之间,东经105.7度,北纬36.7度,震中烈度12度,震源深度17 km,属破坏性最强的浅源地震[1].此次地震释放的能量巨大,损毁房屋建筑,并直接诱发大规模滑坡多达数千个,主要分布在极震区的宁夏西海固地区以及甘肃静宁与会宁地区[2].针对海原地震诱发的滑坡机理,科研人员做了大量的分析并取得了很多研究成果[3-8],总体而言,对于黄土地区地震诱发的滑坡群的形成机理和运动特征的研究还十分有限.对此,本研究在通过对地震诱发滑坡灾害高密度区走访调查的基础上,选取典型黄土滑坡群进行实地测量及现场勘探,在获取大量重要数据基础上,对研究区域所选取的典型黄土滑坡群的形成机理和运动特征进行分析,提出此类滑坡群的发育特征和形成机制,并对此类滑坡的运动过程提出“四个阶段”模式,此对滑坡的危险性评价和其发生的边界位置预测具有一定实际意义.

1 工程地质及水文条件

1.1 工程地质状况

研究区域地形连绵起伏,属于黄土丘陵中等切割区,主要表现为黄土梁、峁以及坳沟等典型黄土地貌,坡顶最高海拔高度约为2 000 m,坡底最低海拔高度约为1 800 m,斜坡坡度以15°~20°为主,沿着黄土梁两侧的大、中型滑坡较为发育,可见多个滑向趋于一致的滑坡彼此相连,形成十分壮观的连拱状后壁大型滑坡群.

现场勘探发现,该滑坡区域上部地层属第四系上更新统及中更新统黄土覆盖层,下伏基岩为新近纪泥岩、滑坡区出露的地层岩性具体为:

2)新近纪(Nh)泥岩.滑坡区新世纪(Nh)泥岩呈砖红色、红色,质密且相对隔水,无明显层理,抗压、抗剪强度均较高.现场探孔揭露其在与黄土接触面上风化较严重,强风化带厚约为3~5 m,在黄土剥蚀严重的陡坡和下切较深的河沟两岸均可见露头.

1.2 水文条件

研究区域地下水的类型以第四系黄土类潜水为主,主要是接受当地大气降水补给,经黄土垂直节理直接下渗,径流途径短,且在下伏新近纪泥岩面形成相对隔水层.在黄土斜坡里,沿着基覆界面,水位变化往往呈陡降趋势.

2 滑体特征

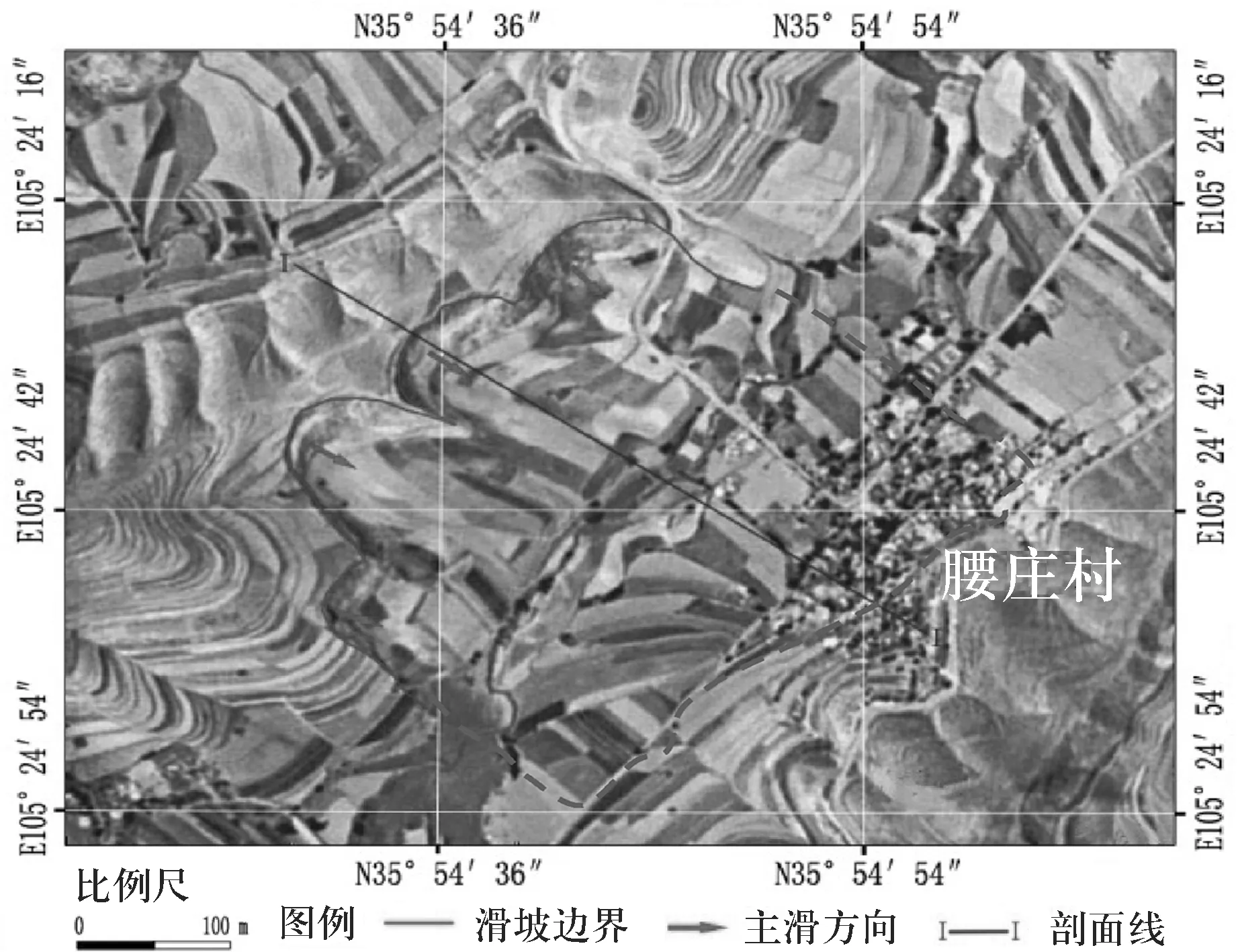

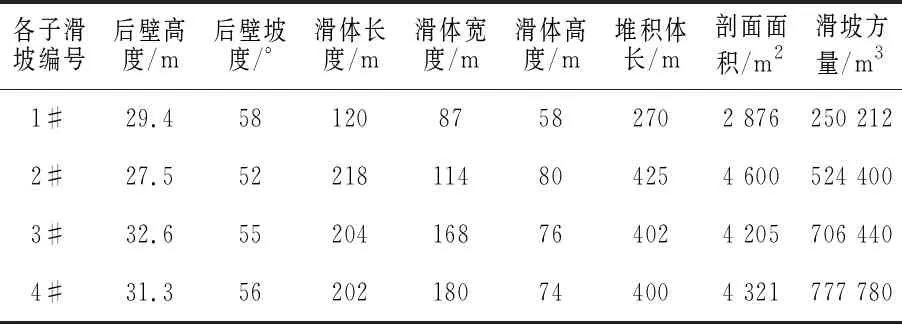

在滑体特征分析中,本研究选取西吉县田坪乡腰庄村的大型黄土滑坡群作为分析参考象,其地貌情况如图1、图2所示.滑坡区地理坐标为N35°54′46.3″,105°24′31.9″,距震中约56 km,该滑坡群是由4个规模相近、主滑向一致的子滑坡连接而成,其具体参数见表1.

图1滑坡群全图

图2 滑坡区域遥感图

现场调查显示,这4个子滑坡构成的滑坡边界十分清晰,平面形态上呈“四连拱形”,总体滑动方向为55°.滑坡所在的黄土斜坡坡顶高程为1 983 m,坡脚高程为1 895 m,斜坡平均坡度为15°,单个子滑坡的平面形态呈圈椅状,相邻的子滑坡间仍保留了一小段与后壁相连的滑坡侧壁,整个滑坡群具有很好的整体性.其中,4#滑坡的上游侧壁和1#滑坡的下游侧壁又分别构成了整个滑坡群的上下游边界.

此外,整个滑坡群靠近后缘位置均可见洼地和平台,中部地形起伏多变,呈波浪状,波峰波谷特征分明,长轴方向与主滑方向基本垂直.滑坡堆积体前缘地形稍稍隆起,形成鼓丘,继续向前抵达对岸坡脚,其地形较为平坦,呈现为4°~6°的小倾角爬坡,并在滑坡对岸的坡脚处形成反壳堆积.

3 成因机制分析

3.1 失稳原因分析

相关研究表明,滑坡的形成往往是多个因素共同影响的结果,但针对本研究区的滑坡,其主要影响因素可以归纳为坡体结构和地震作用两个方面.

图3腰庄滑坡群I-I工程地质剖面图

3.1.1 坡体结构

现场勘探发现,研究区域的黄土与新近纪泥岩间的层间接触面构成一个天然的软弱结构面,由于黄土垂直渗透系数大,下部泥岩却相对隔水,顺黄土节理下渗的地表水受泥岩阻挡,蓄积于泥岩表面,容易引起地下水位上升,使常年浸泡在地下水中的黄土基本达到饱和状态,有效应力值低.同时,兼受地下水溶蚀软化的影响,在黄土与泥岩接触面上形成一个天然软弱带,其抗剪、抗拉能力弱,这为坡体失稳提供了极为重要的内在条件.

3.1.2 地震作用

该地区在地震发生时,产生的地震波由震中向外传播,由于震级高(8.5级)、释放的能量大,且研究区离震中较近(约65 km,属IX度烈度区),导致破坏性较强.地震波中首先传到坡体上的是P波,对坡体反复进行强烈的“压缩—扩张”作用,上覆黄土和基岩面上形成的天然软弱带强度首先遭到削弱;紧接着到达的是破坏性更强的S波(剪切波),使坡体剧烈摇晃,并在坡面上产生临空向的地震推力,使坡体的软弱带遭到大位移剪切以及拉裂破坏,形成贯通的滑面;同时,在L波(混合波)的作用下,坡体完全失去稳定性,所形成的滑楔体具有一定初始加速度,并在重力场的影响下,开始启动.

3.2 连拱破坏特点

现场调查发现,研究区坡体失稳滑动时不是形成一个完整单一的后壁,而是出现了这种“连拱形”分区又相对连续的滑坡后壁,究其原因有以下几点:

1)微地貌控制.黄土渗透性强,且具有特殊的水敏性质,长年累月遭受雨水溶蚀作用,在黄土坡顶和坡面上形成很多落水洞,当坡体遭受地震拉裂剪切破坏时,在后缘出现拉裂缝,当拉裂缝恰好穿过串珠似的落水洞时,则会以某个落水洞的位置发生引导变向,裂缝不断延伸并最终形成一个单独的滑坡后壁[9].

2)黄土强度低.由于黄土天然强度很低,垂直节理发育,因此其水平面任意方向的抗拉强度都很低,在地震破坏过程中,形成的后缘拉裂面很难保持长距离下的完整性,而是出现分段现象,表现为后缘平面形态上的连拱形.

3)局部地形影响.黄土地区的斜坡坡顶并非十分平坦,而是波状起伏,同时由于受雨水侵蚀,沿着坡面出现很多小的水蚀浅沟,这种地形对整个黄土梁形具有一定的切割和分块作用.因而在坡体失稳时,在这种浅沟里很容易形成应力集中区,在地震时优先发展成破裂面.

4 运动特征

通过实地测量及现场勘探,并对大量数据进行分析的基础上,本研究将滑坡的整个运动过程分为以下4个阶段,其特征如图4所示.

1)破坏启动阶段.地震波到达坡体时,给坡体提供了一个临空向的附加应力,打破了坡体原来的应力平衡状态,沿着坡体内部的软弱面逐渐形成贯通的滑面,并在重力和地震力的共同作用下,坡体开始失稳滑动.

2)运动拉裂阶段.天然黄土结构较为疏松,在震动荷载的作用下,土体的微观结构遭到破坏,伴随着地下水的影响,黄土发生震陷,在局部垂向运动和整体水平向运动的二维运动场里,滑楔体整体结构开始破坏,并在后部出现拉裂缝和拉陷槽.

3)解体流滑阶段.这一阶段,黄土原状结构基本被破坏.微观上,黄土中的大孔隙被细颗粒填充, 地下水上涌使黄土达到饱和状态,孔隙压力增大,发生液化现象;宏观上,滑体加速运动并趋于完全解体,整体上表现为上部干燥的黄土形成碎屑体,压附在下部饱水黄土形成的泥流上,动摩擦系数很小,运动受阻程度小,滑体呈现出高速流滑的运动特征.

图4滑坡形成过程示意图

4)堆积稳定阶段.滑坡启动后,由于坡体高差大导致位能转化成的势能高,在流滑的运动模式下,滑坡高速滑动.当滑坡运动一定距离后,其能量大幅消耗衰减,运动体前部冲撞对岸的山坡坡脚受阻形成反壳堆积,滑坡体的运动能量基本消耗殆尽,此时,在整个运动面上形成滑坡堆积物,并且达到相对稳定状态.

5 结 语

本研究在对1920年发生的海原大地震所诱发的大型黄土滑坡群进行调查和勘探的基础上,展开对其形成机制和运动特征的讨论和分析,总结出此类型滑坡的一般规律,具体表现为:

1)在黄土地区的这种下伏新近纪泥岩,上部为第四系黄土层的地质模式下,当强震发生时,滑坡往往沿着其接触面的软弱带向下滑动.

2)此类滑坡形成机理可以归纳为内因和外因两个方面,即坡体自身结构存在的天然软弱带,地震波的3种传播方式对坡体的累计破坏.

3)该区域滑坡的“连拱后壁”形态十分特殊和典型,究其原因,可归纳为微地貌控制、黄土强度低以及局部地形影响3个方面.

4)该类型滑坡的运动可以分为4个阶段,即破坏启动、运动拉裂、解体流滑和堆积稳定阶段.坡体在下滑的过程中逐步解体失去整体性,滑速大、滑距远,表现为一种接近“流态”的特殊运动特征.