明清印谱集古风尚与日本古印谱编撰

——以日本国会胄山文库旧藏本《博爱堂集古印谱》为例

赵 明(华东师范大学 美术学院,上海 200241)

五代刘昫在《韦述传》中载,唐代韦述(?—757)有始于骨董鉴赏、考古而著录的集古印谱《玺谱》,[1]这是现存文献中关于印谱最早的记录。可知印谱观念在产生之初,就受到了金石学中的“集古”观念影响。印谱作为印章的载体,依据形式大致可以分为三类:集古印谱、摹印印谱和印人自刻印谱。[2]其中的集古印谱一直占据印谱主流,即使明代中后期自刻印谱开始滥觞,但集古类印谱仍为印谱大宗。至清代中后期印谱的集古热情依然不减,并随之出现了辑印一万多枚的巨制集古印谱。

一、从宋代金石学到明清印谱中的集古现象

宋代学者欧阳修、刘敞等因注意到典籍及其注疏的舛误,掀起了庆历年间的疑古思潮。三代钟鼎铭文因其可靠性,没有典籍传抄中的讹误现象,成为疑古思潮中学者士大夫们关注的对象。而政治上欲重振礼仪制度的宋徽宗在大观初年设置议礼局,后又增设礼制局,专门负责考证与仿制商周上古礼器,“今朝廷欲讨正礼文,则苟可以备稽考者,宜博仿而取质焉。欲乞下州县,委守令访问士大夫,或民间有蓄藏古礼器者,遣人即其家图其形制,送议礼局。”[3]宋代社会的好古、集古之风使金石文字图谱之学兴起,属于金石一类的玺印也因此受到了重视。现存北宋大观初年(1107)杨克一辑录的《集古印格》(又称《图谱》),就在这样的社会背景下形成。

宋代的“集古”观念是从金石学中对古器物的整理与著录成谱而来,如收摹刻三十七方古印的南宋王俅《啸堂集古录》中,整书收录更多的则是各种钟鼎彝器,古印的收录方式也是按照古器物的勾摹与注释。之后陆续出现了颜叔夏编《古印式》三卷、姜夔编《姜氏集古印谱》四卷等集古印印谱,这些开创性的集古印谱许多现在已经散佚,但是正因为此间的风尚,才会引发古代文人学者将传世的古印作为考古资料、金石图录收集成册。由此可见,宋代印谱概念的发轫所包含金石学中的“集古”观念。

印谱从金石学著录中脱离出来,受到了赵孟頫的影响。赵孟頫以“古雅”为标准,从前人《宝章集古》二编中辑出汉魏印章三百四十方,汇编成《印史》,在序中感慨当时印风不古,提倡应该复古的思想典范。吾丘衍所著《学古编·三十五举》中认为:“汉魏印章,皆用白文。自唐用朱文,古法渐废,至宋南渡,绝无知者,故后宋印文,皆大谬”。崇汉也就成了“尚古”的代名词。另外相传还有《古印式》,其印学复古思想与赵孟頫应该相同。元代印学的核心——“合乎古者”。元人好古,喜欢集古印谱,这种思想浸染整个元代印坛。“元代的文人对于印章的兴起也表现在集古印谱的编辑。”[4]28元代钱选《钱舜举印谱》、叶森《汉唐篆刻图书韵释》、吴睿《吴思孟印谱》、杨遵《杨氏集古印谱》、朱珪《印文集考》、柯九思《集古印谱》、王厚之《汉晋印章图谱》《考古印章》、吴福孙《古印史》均为集古印谱,但或已失传或只存录部分。

由元到明,收集古代铜器进行考证与玩赏的风气依旧,“遍好钟鼎卣彝、书画法帖、窑玉古玩、文房器具,纤悉究心。”[5]明代文人篆刻体系的成立之初,由于对于篆刻刀法的生疏,复古之风盛行。集古印谱的印行,对篆刻理论的建立有着关键的作用。时人往往“会通诸古印章,乃尽取其精,以应人只求,可谓集其成矣。”[6]印学中的“集古”观念,在明清印学中则尤为凸显。从明代隆庆三年(1569)顾从德、罗王常的《顾氏集古印谱》仿元人集古印谱体例,辑录古玉印、古铜印等一千七百六十余方,其书刊印序跋与框格后钤拓成谱。篆刻艺术日益兴旺发达,到了万历年间,集古印谱更是流行。“初期所印行的印谱以集古印谱为首,出版集古印谱也同时是建立印章的古典典范”[7]107随之出现了明代文人篆刻艺术的勃兴。可以说尽管集古印谱的出现并非从明代开始,却是在明代受到了重视。

明代印学的成就集中体现在印谱与印论的出版,许多印论思想又在刊发印谱的序言之中。序言内容反映出当时的社会文化现象,印坛的风气。明初唐愚士在题《杨氏集古印谱》的序言中说:“六朝以降,参用阳文,终非古法。唐用阳文,始曲屈盘回,如所谓缪篆,而古法渐废,至宋绝无知者,故宋印大谬。”[8]明代中期成化、嘉靖时期前后七子提倡复古主义思潮。如甘旸《印章集说》中:“宋承唐制,文愈支离,不宗古法,多尚纤巧。”“(元)时尚朱文,宗玉箸,意在复古,故间有一二得者,第工巧是饬,虽有笔意,而古朴之妙,则犹未然。”他认为,唐宋元印不值得取法的原因是不古。周亮工也认为,文彭的成就在于“力能追古”,矫正时弊。[9]明代古印谱的集录和研究工作,较宋、元又有了更大的发展,所以考集古玺印成谱,十分盛行。汪关早年收集古印二百余方,即便在屡遭不幸、家境颓败之后,仍然保存有六十一方,觅得古印,而随印改名。[10]而明末则掀起一股强劲的“仿古”热潮。

清代与宋代一样,也是金石学兴盛的时期。清代金石考据学的兴起与大量古玺印的出土,金石收藏家们纷纷将藏品汇集钤拓成谱。“至清代前期,集古依然事印谱的正宗一脉。”[11]清代集印成风,印谱数量陡增。“乾隆以后印谱编纂更讲求‘句句有来历’‘言必有据’,好古崇古之风盎然”。[12]清代中后期,由于受“乾嘉学派”的影响,“集古印谱已经不仅仅作为篆刻的临摹对象,而更重要的是为考证服务,达到以印证史、以印补史之阙(如《集古官印考证》等)、以玺印文字来考证古文字等目的,从而使集古印谱与印学研究更加紧密地结合起来。”[4]208如吴云的《二百兰亭斋古铜印存》辑印六百余方,后钤成十二册本,存印九百余方。“余喜蓄古印,生平所藏先秦、两汉以来官私各印……摹刻各印图式于前,而以原印印于后,以存篆法真面,复又逐印系以考释。”[13]还有专门的《两罍轩印考漫谈》。

集古印谱是基于学印的需要,也是基于学术研究的需要。由于学印中的失真与否,涉及能否获得古印面貌的问题,而出现集古印谱的延伸——摹古印谱的出现。集古观念也形成摹古为尚,摹刻印谱的出现是明代印家刻意学古心态的展现,如赵宧光摹古遗作两千多方。摹印也为集印,这种形式在早期也混集于一谱之中。甘旸《集古印正》中,既有集古印章,也有摹古印章。自唐宋以降,明清印学出现“集古”思潮。明代沿袭宋代理学思想、元代复古主义思潮。清代在沿袭明代的同时,又受到了乾嘉时期金石学兴起的影响。可以说明清印学与宋代金石学、清代金石学的兴起均有关系,“印谱的出现,与当时古代文物出土,与金石学研究风气的兴起都有了关系”。[7]105这也使明代的中后期与清代大量的集古印谱问世。这些集古印谱从清代前中期开始通过宁波等地区的商船到达日本,伴随明清印学资料的传入,江户时期的日本印学有了长足发展。

二、印学东传与江户时期日本集古印谱兴起

日本印章的制作大约在公元八世纪,有史可查为《日本书纪》中记载:“持统天皇六年(六九二)九月丙午,神祇官向天皇奏上《神宝书》四卷、钥九个、木印一颗。”[14]大宝元年(七〇一)六月,日本朝廷向七道派出使节,宣布“大宝律令”的实施,同时颁布了新的印章样式,次年二月开始向诸国国司诸吏们下赐宫廷制作的印镒。大宝律令的印制如同中国对官员印面尺寸、钮式、材质、绶带颜色都有严格的等级规定一样,内印(御玺)、外印(太政官印)、诸司印和诸国印这四级印章有严格的差别。常设官印之外,遣唐使印、嵯峨院印、郡印、仓印、乡印、军团印、社寺印、武将印等。日本的古印的使用与制作源于中国,所以印章的文字与形式都相应地深受影响。[15]

现知至迟从汉武帝赐金印予日本倭奴国“汉倭奴国王”开始,印章开始陆续东传。但在江户时期(一六〇三—一八六八)大量的中国古印开始流向日本。[16]同时,通过商船舶载大量的明清时期印学资料、集古(含摹古)印谱传入江户时期的日本。日本元禄十年(一六九七)已经可见,在京都刊行明代徐官的《古今印史》,而吾丘衍、甘旸、徐官、朱象贤等人的著述也被大量刊行。这些传自日本的明清印学资料,对江户时期日本篆刻界影响巨大。日本自安土桃山时代(一五七三—一六〇三)以后社会趋于稳定,历史研究开始活跃,对古物的关心也逐渐提高。特别是后阳成天皇和后水尾天皇的“庆长敕版”“元和敕版”的编撰以及丰臣秀次、德川家康对于古书收集的热衷。又随之江户幕府时期《宽永系图》和《续本朝通鉴》的编撰等刺激下,对于诸藩古文书的收集以及地方志的编撰也开始进行。在此过程中,政府对收藏许多古代文书的寺院也进行调查整理,而文书中的押印也逐渐被关注。如记载享保六年(一七二一)曾命东大寺提交所收藏天皇御玺和官印的文书目录与原件,正是这个时候日本对于本国古印开始广泛关注。[17]581—593

江户时期的“印圣”高芙蓉(一七二二—一七八四),即“通过中国的舶载印谱知道古铜官私印,并注意其艺术性,通过日本古代古印的字体,扩大复古之风。”[17]582并以自身所提倡的秦汉印风,参照舶载法书刻帖中的印记,复原为目的摹刻了《叙古今公私印记》。[18]正由高芙蓉开始,日本篆刻界秦汉古印的复古之风开始盛行,影响了京都、大阪、江户等地一大批篆刻家,如前川虚舟、纪止、源惟良、浜村藏六等。木村蒹葭堂(一七三六—一八零二)为江户时代中期著名的文人、画家与收藏家,①木村蒹葭堂,名孔恭,字世肃、巽斋又称逊斋,大阪崛北江人。他与高芙蓉关系甚好,并从游其门下。“其印学宗旨也是高芙蓉一流,强调彻底的复古主义以纠正世间装饰花样印风之弊”。[19]在高芙蓉的积极倡导与支持下,木村收集中国明代的集古篆刻印谱,并将明代甘旸的《甘氏印正》整理刊行。

根据《唐本法帖舶来书目》《商舶载来书目》以及日本学者大庭修的《江戸時代における唐船持渡書の研究》《江户时期中国典籍流播日本之研究》等资料来看,随着清朝商舶船大量的集古印谱传入日本。重要的集古印谱及传入时间,如《金一甫古印选》(一七〇二年)、《集古印谱》(一七〇四年)(图1)、《秦汉印统序》(一七一一年)(图2)、《集古印范》(一七三七年)、《秦汉印谱》(一七六二年)、《讱庵集古印史》(一七六二年)、《宣和集古印谱》(一七六二年)等,江户时期资料可见达到近百余种。[20]日本江户印坛初期泛滥明代花体杂篆,集古印谱的传入,加之高芙蓉、永井昌玄等人提倡秦汉印风。五学铸人在田和英摹刻中国秦汉以来古印的《石斋集古印谱》序言中说,古印为“宋明之好古”“风雅之玩也”。[21]由此日本印坛开始追求以秦汉为宗的复古主义潮流,祛除印坛华靡造作之风。

图1 日本早稻田大学藏《集古印谱》四册之一封面(チ1002818)顾氏芸阁万历三年(一五七五)刻本 市岛春城旧藏

图2 日本早稻田大学藏《秦汉印统序》四册之一封面(チ1001117)万历丙午年(一六〇六)刻本 大江玄圃,市岛春城旧藏

日本由于古文书整理对于本国古印开始关注的同时,随着明清集古印谱的传入,日本印人也开始注意本国古印的收集。现在可以认定的日本最早的集古印谱为松崎佑之(一六七三—一七三五)的《印谱》。②松崎佑之,又名兰谷。江户时期丹波篠山番武士,伊藤仁斋门人。其收录于日本古典全集中的花押集成《古押谱》,广为流传。另著有《本朝历史徵》《本朝历史目录》《山阴杂事》《篠山志》等。从其自序看,时间为正德癸巳年(一七一三)冬所编撰,藏于大东急纪念文库。收录了其摹写的三十四方印章,分为内印与外印,包括诸国印、寺院印、武将印、外国印。松崎佑之的《印谱》,对于之后出现的日本古印谱均有影响。“日本古印作为一种历史资料,本来是应该备受重视的,据以发思古之幽情,是好事者所为,据以考订讹伪,则是学问家之功。谈到日本古印那种简练、古拙、朴讷、素质的美,则它当然为篆刻艺术家们所推许。日本印家们不断从事秦汉古印的摹刻,他们也从事日本古印的临习。”[22]高芙蓉也曾搜集日本古印,并同时进行摹刻。由他影响的一些日本篆刻家开始专事日本古印的搜集整理,收集包括唐代文书、文牒、宋版佛经、古经文、刻本法帖所钤印、各郡出土印、各公私藏印、烙印、除本国印章之外,还收集中国、朝鲜、柬埔寨、琉球等国古印。

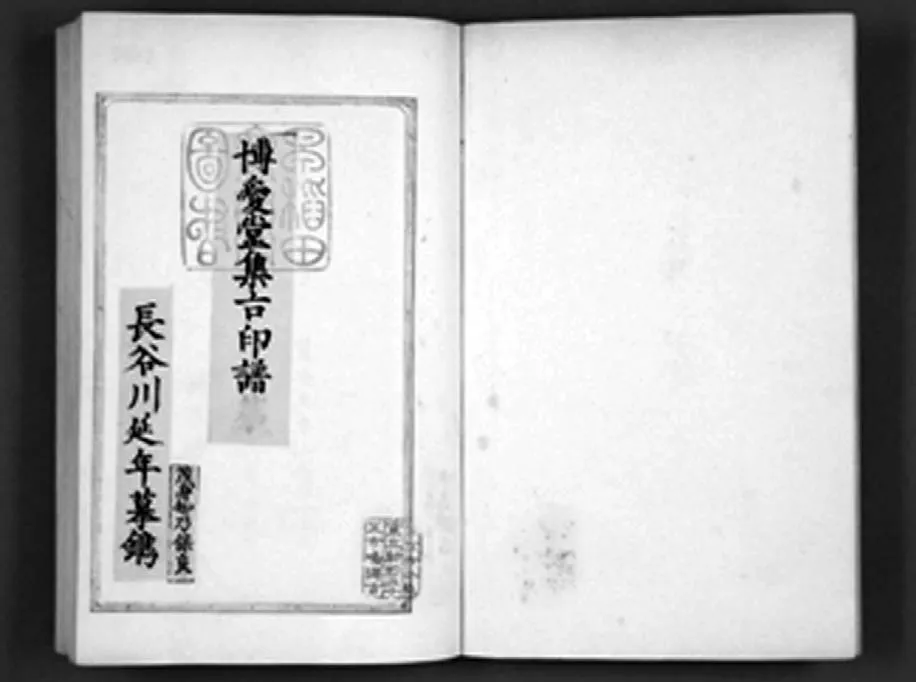

日本的集古印谱还有藤原惺窝辑、成庆增补《古官印谱》,藤贞干《公私古印谱》,松平定信编《集古十种·印章部》,《集古图·古印部分》,曾之为《印谱纂》,穗井田忠友《埋麝发香》,前川虚舟《稽古印史》,纪止《本朝古印续录》,长谷川延年《博爱堂集古印谱》等集日本古印的印谱。其中长谷川延年摹镌的《博爱堂集古印谱》涵盖日本古印全面,体例完整且摹刻精良,被誉为日本集古印谱中“斯界の集大成の書である”(集大成之书)。[23]289

三、《博爱堂集古印谱》的版本、体例及特点

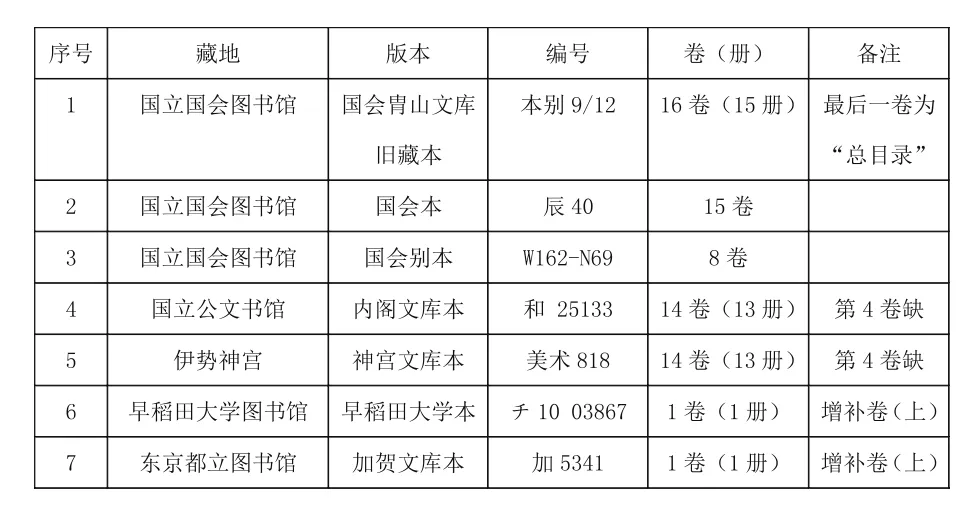

《博爱堂集古印谱》为长谷川延年在安政四年(一八五七)编撰完成,之后又继续增补。长谷川延年(一八〇三—一八八七),出生于大阪名真人、万比,初名庸敕,后改称长庸,字守真、士朴、子惇,号延年如一、枫洞山人、山隐枫洞、博爱堂、韬光斋、洞玄阁等。[24]印谱正文十三卷,独立刊发。后又增补两卷及长谷川延年手写本总目录一卷,所以最全本印谱共计十六卷。但是后三卷并不是所有版本均有,有些版本增补卷也独立成册。笔者所见《博爱堂集古印谱》计有七个版本,如下表所示(见表1)。

表1 长谷川延年摹镌《博爱堂集古印谱》版本

1.《博爱堂集古印谱》的版本优劣

日本国会图书馆藏《博爱堂集古印谱》有三个版本。国会图书馆藏胄山文库旧藏本(以下简称胄山文库旧藏本)为十六卷本,较十三卷通行本与十五卷增补本,多最后一卷作者手写总目录。胄山文库旧藏本墨绿色布面函套内侧底部印有“浪华 韬光斋藏”并钤“弢光斋”随形朱文篆书印一枚。每册题签右侧“枫洞长谷川延年摹刻”较其它本多一枚“枫洞架藏之记”朱文印,题签左侧“博爱堂藏印”其下钤有“博爱图书”朱文印,这些印章均为著作自藏印。此本多处钤有“胄山文库”长方形朱文楷书印(图3)。国会图书馆藏国会本共十五卷,后经从新装的成七册(图4)。分别为第一册为一、二卷,第二册为三、四卷,第三册为五、六、七卷,第四册为八、九卷,第五册为十、十一卷,第六册为十二、十三卷,第七册为增补上、下卷。国会本也为全本,但对于此本,日本学者渡边守邦、岛原泰雄认为第四卷从纸质、笔迹、朽木云押的不同来看,该卷应为后添。[23]287而国会图书馆藏国会别本,共计八卷。由胄山文库旧藏本第五卷和第九卷扉页中,分别钤有“中编全三册”“下编全五册”长方形朱文隶书印一枚可知,此八卷为上编与中编。日本国会图书馆所藏三个版本,以胄山文库旧藏本为最全本,国会本为补全本,国会别本为上编和中编八卷本。

图3 (左) 日本国会图书馆藏胄山文库旧藏本《博爱堂集古印谱》封面

图4 (右) 日本国会图书馆藏国会本《博爱堂集古印谱》封面

图5 日本国立公文书馆藏内阁文库本《博爱堂集古印谱》封面

图6 日本早稻田大学图书馆藏早稻田大学本《博爱堂集古印谱》封面

国立公文书馆藏内阁文库本十三册计十四卷(图5),第六卷与第七合卷为一册,第十四卷为“增补之部”扉页钤有“增补全一册”隶书朱文长方形印章一枚。但第四卷亦为“增补之部”,但是与第十四卷“增补之部”内容不同。对照目录第四卷应为“诸国并仓印”,而此本实际内容为“增补之部”(下),第十四卷为“增补之部”(上)。可知,此本第四卷缺失。第十一卷较其它版本,末页多“浅草文库”长方形朱文楷书印与“如春”象形朱文篆书印两枚。伊势神宫下设神宫文库本与内阁文库本同为十四卷(十三册),也缺失第四卷。神宫文库本第十卷所载:“道”“弌剱平天下”两印,在其它本则未见。

日本早稻田大学本《博爱堂集古印谱》一册(图6),边栏为湖蓝色,与之前所述几个版本的墨色边栏不同。扉页内长谷川延年摹镌右下有小字“茂身知乃保良”,旁有印记“东京市牛込东五轩町三十五市嶋谦吉”,可知为市岛春城旧蔵。此册与内阁文库本第十四卷“增补之部”内的古印一致,但古印下方的释文字迹不同,更加瘦长。且没有表明卷号与“增补之部”,应为独立成册。东京都立图书馆藏加贺文库本亦为“增补一部”一册。

由上可知,《博爱堂集古印谱》诸多版本中优劣各异,以胄山文库旧藏本最全,而且此版本多处有著作自藏印、手书总目录,应为诸版本中最善本。故本文主要以此本为例阐述日本古印谱的编撰问题。

2.《博爱堂集古印谱》的编撰体例

胄山文库旧藏本《博爱堂集古印谱》前十三卷,卷首包括序、自序、凡例,印谱正文、附录,卷尾有跋。印谱刊行版面基本按照一面一印格式,释文等以小楷写就,整体呈古朴雅致。表纸为香色朽木云模押,双边匡廓。序言为藤原守真载安政四年丁巳(一八五七)秋所写。现录如下:

仆古乎慕乃余。且銕笔乃技乎好工。年顷摹貯太留者乃多奈留乎者。徒尔秘置牟与利波止。其类乎十阿末利三尔别底。世尔弘为万欲止。抑上波悬卷茂惶支。

御玺乎初止志底。八省诸官、诸国、诸郡。或波神社、佛刹奈止乃印。或波其民乃美残利留类。亦高贵乃人々波更奈利。世尔闻多留人乃。都底世尔传利多留乎波。辑夛留尔奈牟。又他乃囶乃印乎茂。卷乃末尔加倍底。其殊奈留乎毛知志牟留尔许曾。固故人等乃以前著世留着乎波本止志工。东尔需西尔搜工。彼此乎增加倍底。若干乃卷止波成夛留奈礼波。聊毛私乃意乎不用志底。唯其旧乎不失止乃美思倍止。其技乃拙乎如何世牟。亦其传乃今部明毛有止毛。其传礼留万々世利。看人幸尔勿恠止云尔。

全文为中文与日文掺杂,其中的日文用汉字表示,难以释读,如“阿”“加”“乃”“止”“尔”“世”“波”“毛”,相对应的日语片假名为“ア”“カ”“ノ”“ト”“ン”“セ”“ワ”“モ”。其大意讲述日本古印之美,并赞扬长谷川延年摹镌日本古印及他国古印,编辑成谱以流传万世,嘉惠后学非浅。

胄山文库旧藏本印谱共收录古印661枚,每卷的信息如表所示(表2)。摹印以木或者石为主要材料,尽力“皆历岁久远自然剥蝕”的真然状态。除了每卷收集有印影,其中第十二卷有钮1枚、侧2图,第十三卷有钮8枚,第十四卷有钮1枚,第十五有钮3枚。第十六卷“总目录”(图7),除了列出每卷所收录古印名称,另外将增补古印应归为哪一卷也列举出来。最后有“右总目录一卷校正,万延元年(一八六〇)庚申东,枫洞延年书。”并钤“博爱堂藏”长方形朱文隶书印一枚。可知增补两卷,及总目录一卷,为正文刊发这三年内补刻。《凡例》共有五条。第十三卷后有山川正宣的跋,时间为“安政四年丁巳冬”。

表2 胄山文库旧藏本《博爱堂集古印谱》卷次资料

图7 胄山文库旧藏本《博爱堂集古印谱》第十六卷总目录(局部)

长谷川延年《博爱堂集古印谱》的编撰体例与样式,基本与中国明代以来的印谱一样,各项均完备成熟,且制作精良。如国会文书馆内阁文库所藏田和英的《石斋集古印谱》,印谱的摹刻水平一般,且并无目录,对于古印只录其名也并没有进行考释。

3.《博爱堂集古印谱》印章收集及特点

《博爱堂集古印谱》印章的收集主要有三种途径:一为各神社、寺院传世的印章或者印捺;一种为前人集古印谱所得;另一种为近世发掘的古人私印。传世古印许多为写古摹本,如第一卷御玺之部中所收印为天皇御玺卫敕书、官牍所捺。“延历敕定”玺为桓武天皇御府,取之王羲之尺牍所钤。也有从古摹本而来,如几枚天皇御玺为宋直朝摹本。《博爱堂集古印谱》中的古印,长谷川延年虽然摹其真至,但“或殊互有精粗之异”,期间似有误写而无法判断者,也按照其形收录。正如藤原守真所跋说:“然互有异同正误,不可辨者甚多矣,今不可考者暂存旧而俟。”而一些古印的搜集建立在前人的基础之上:

《皇朝古印谱》有数种,藤惺窝先生所辑古印摹本一卷,源孺皮所辑古印摹本一卷,此二书今多不传。藤贞干因此二书校订增补著《集古印谱》一卷,敢不示人,故不遍世。又有《公私古印谱》一卷,其他集古十种印章部若干卷。穗井忠友所辑《埋麝发香》一卷,源嵩年所辑《古印集》一卷,腾写摹镌有少异同耳。又有吉田氏所辑《聆涛阁印谱》五卷,即今悉采各部所载之者,集辑而无遗漏矣。

《凡例》中所说源孺皮即高芙蓉,《博爱堂集古印谱》的编撰对上述印谱都有参考,所以印谱释文中多次出现“听涛阁所藏”“古摹本”“或所藏印”等语。

近世发掘的古人私印也作为主要的收集途径之一。但这些印中有许多印文不能准确释读,长谷川延年认为有可能为所谓的“神代文字”,待后学考之。第九卷私印之部的弘法大师印、日莲上人印、尊纯法亲王书简所用印等,印面为图纹或似图文的结合,有些被认为是日本的丝印。[25]第十二卷诸家所藏印之部中澳州会津惠日寺藏印四枚御赐印(图8),中井氏藏古铜印、势州三重郡日永村土中所得二铜印等,其钮制奇古,印文曲屈变形,难以释读。

图8 胄山文库旧藏本《博爱堂集古印谱》第十二卷 澳州会津惠日寺藏印

长谷川延年在印章收集的同时也进行考证。第二卷辑录区别于内印御玺的外印,每印旁附有此印何时钤印于何处,藏于何处,或者勾摹于何版本等详细信息。并对其中一些印进行考证。如“太政官印”旁的释文:“此印见惺窝先生古印摸本,今以晋前尺度之方二寸五分许,贞干谨按大宝三年敕书所用内印及大学寮印以古尺度之内印方三存,大学寮印方三寸,此印方二寸五分,其制皆用晋前尺,则此印大宝(上宝下缶)制令之时所铸可知矣。”又如“乾政官印”则考证“此印见惺窝先生摸本。按养老制令废古〇尺用唐大小尺。玺印寸法亦用小尺,此印疑新令以后,玺天平宝字初年所铸矣。”第三卷收录一些官职印章,与《集古印谱》一样以官职大小为序,并参有释文。如“左京之印”为天平七年月日当职正税帐等所捺,“右京之印”为“移文合缝各所捺”。

《博爱堂集古印谱》中还收录一些区别于中国印章的日本古印。日本信奉神道教,第三卷收录了一些相关印章,如“神祇官印”“主基所印”。第七卷专收神社印,如淡路国三原郡八太村二之宫“大和社印”、肥州松浦郡滨前村镜社印“镜庿宫印”、“大神宫印”、“大和国飞鸟社印”、“诹访神社印”等,寺院与藏经书之印的数量占据近五分之一。日本许多的印章并不使用篆书,而是以楷书居多。这源于对中国隋唐之前的古文字了解较少。第十三卷的烙印之部,这一部分的印章性质较少文章讨论,印谱收录十三枚烙印,沉水香烙印、秤匣烙印、桶底烙印、古升烙印、古琴烙印(图9)。第十四卷增补之部(上)包含了一枚最早可见的日本假名千利休纳屋“なや”印。(图10)这些印章均为其本国特色古印。

《博爱堂集古印谱》除了日本的古印收集之外,第十三卷还收录有部分的外国印,包含中国、朝鲜、琉球、柬埔寨、荷兰、“西土印钮”等国家和地区的古印。其中中国印章除了本国发掘的早期传入的古印之外,还参考了典籍里面的钤印以及《宣和集古印史》等印谱之中的印。其他国家印为见于文书、书简中所用或私人所藏。

图9 胄山文库旧藏本《博爱堂集古印谱》第十三卷古琴烙印(左)与古升烙印

图10 胄山文库旧藏本《博爱堂集古印谱》第十四卷千利休纳屋印(上)

四、余论:中国集古印谱对日本印学的影响

日本古印的使用与制作,始于中国隋唐时期的官印体制模仿。如日本学者中田勇次郎所说:“现存的这些资料已可证明两国施用印记的对象几乎完全重合。”[26]至江户时期,明清的集古印谱通过商船大量舶入,使日本以元押风格为风尚的印坛开始追求秦汉的复古风格,更促进日本开始注意对本国的古印收辑与编撰。其中日本古印谱“集大成之书”长谷川延年的《博爱堂集古印谱》,其编撰体例、样式,与中国明代以来的印谱制作相差无几。

“如果没有江户时期中国印谱传入日本,日本印学发展就不会如此迅速,当然,这一时期中国印谱流传日本,也为中国印学的传播起到了重要的推动作用。”[27]正因如此,江户时期的印人不断通过传来的明清印谱资料进行临摹与学习。文政年间(一八一八—一八二九),上田和英正是根据《啜石斋集古印谱》及《顾氏印薮》等明清时期的集古印谱进行过汉印摹刻的尝试。滨村大解明治十年(一八七七)编《晚悔堂印识》中,江川田刚在序言中称:“山君观侯,读书好古,尤工铁笔,然抱璞不售。尝就《集古印存》《飞鸿堂印谱》《小石山房印谱》诸书摹刻明清人印一百六十三章”。可以看到,明清印谱对于日本印学及其印人的影响之大。

——读《中国印学理论体系》