艺术歌曲《最后的歌》创作特点与演唱分析

陈龙 蒲涛

(成都大学中国-东盟艺术学院,四川 成都 610036)

一、创作概述

(一)创作背景

形成于18世纪末19世纪初的艺术歌曲,是许多著名作曲家都十分热衷创作的音乐题材。其中以德奥音乐中的艺术歌曲最为著名,但是人们往往会忽略意大利的艺术歌曲。意大利的艺术歌曲相对于德奥的艺术歌曲来说多了一分浪漫气息,而且意大利艺术歌曲加入了很多意大利民间的音乐风格,更能打动人心。《最后的歌》是由意大利著名作曲家弗朗切斯科·保罗·托斯蒂创作,托斯蒂1846年生于意大利中南部阿勃鲁齐省的奥尔纳托。家境优越的他很早就开始接触到音乐,等他长到12岁的时候在音乐方面有着极大天分的他顺利的考入了,那不勒斯圣彼得.罗.马依爱拉皇家音乐学院,跟随品托学习小提琴。并主要随当时著名的作曲家梅卡丹特学习作曲。在他们的悉心指导下,托斯蒂的音乐才华得到了充分的发挥;在当时沙龙(一种文化活动)很多诗人雅士、作曲家都在这里发表自己的新作,托斯蒂受到沙龙音乐的影响,且在这期间他对民间音乐进行了较为深入的研究,创作了一些具有那不勒斯风格的作品,本文所关注的《最后的歌》就是在这段时期创作出来的。

(二)创作价值

《最后的歌》作为托斯蒂的代表作之一,从一诞生开始就广受大众的青睐。该曲最为人称道的是曲中调性的多变,和巧妙的融入了那不勒斯民间歌曲的音乐材料。该歌曲的创作思路也是当时意大利许多作曲家的共识,例如贝里尼和多尼彩蒂。为保存和发展那不勒斯民族音乐做出了不可磨灭的贡献。其次,该歌曲对演唱的要求使得演唱者需要具备丰富的演唱技巧,从而使得该歌曲成为了学习意大利语歌唱学习者不可多得的一部作品。

二、《最后的歌》作品特征分析

(一)歌词特点分析

《最后的歌》是由意大利诗人弗兰切斯科.奇米诺作词,描写了这样的一个故事:一个男青年听说自己的爱人妮娜将在明天远嫁他乡,他俩可能今生再无缘见面了。男青年怀着万分的不舍的心情,为自己的爱人唱最后的一支歌曲作为饯行的礼物,在歌中他回忆起过往的时光;去过的每一个地方;唱过的每一首歌曲。全诗一共有15个句子,根据诗句的含义大致可以分为三个部分:1,当男青年知道了自己的爱人将在明天远嫁时,他自己当时的内心活动。2,男青年幻想自己的爱人举行婚礼的场景以及她今后的生活。3,他恳求爱人不要忘记这段美好的感情。这样的一首细腻的诗歌有很多值得探究的地方;例如,在意大利语中“Ti”和“Vi”都表示第二人称,但是在面对不同的人用法会不同。其中“Ti”使用的语境是:是第二人称的尊称,如同中文中“您”而“Vi”的使用语境是:普通的第二人称,对应中文翻译为“你”。全诗基本都是使用的“Ti”由此可以猜想男主人公与他的爱人社会地位是:故事当中女性的社会地位应该是高于男主人公的,所以男主人公才对这段感情的逝去显得如此无能为力。然而全诗的第6句当中(意大利原文:Se ti fai sposa io ti sto sempre accanto)却是两次使用到了“Vi”这个人称代词这是非常值得玩味之处,笔者猜想可能:是男主人公内心对这段感情绝望,已然看不见还能继续的可能,所以诗人在此处用这个人称代词的改变暗示读者这一点。其二,全诗第二句(意大利原文:Ed io vi canto ancor la serenata!)中“serenata”的前面用到了“la”这个冠词,表明男主人公所唱的夜曲是一首他和他爱人都非常熟悉,更是承载他们全部爱情的歌曲。其三,在全诗的第7句(意大利原文:Foglia di rosa,O fiore d’amaranto)提到玫瑰(Rosa)和鸡冠花(d’amaranto)意象以及第12句(意大利原文:Foglia di menta,O fiore di granato)提到的薄荷(menta)和石榴的花蕾(fiore di granato)这四个意象看似是在描写植物,实则确实在暗示诗中故事发生的时间。按照诗中所描绘的植物的生长状况,可推测故事发生的时间大致是在夏季。那么为什么诗人会选择这样一个季节呢?笔者猜想:夏季这样一个气温较高,绿树成荫的季节,本该是花前月下最浪漫的时候。但诗中主角确遭遇这样一件事情,这样外界环境与内心世界巨大反差,更加突出了主角的悲伤的心情。这样精巧的布局,更加能打动读诗的人。

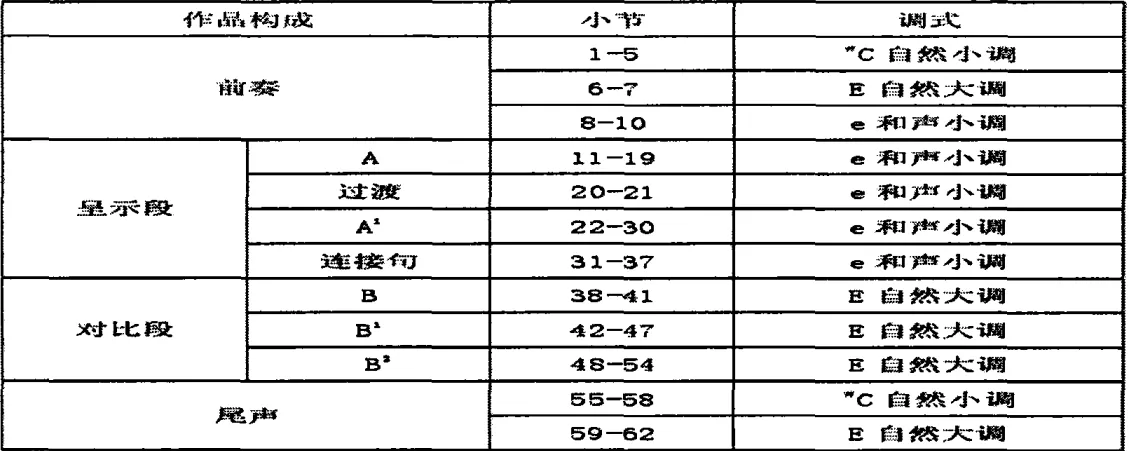

(二)歌曲曲式结构分析

?

《最后的歌》全曲采用单二部曲式结构,1-10小节为该曲的前奏,但在这短短10个小节的旋律中却经历了三次调性的变化,丰富的调性变化带来的不稳定感预示着不好的消息将来临。A段由两个乐句构成,第一乐句a1是从第11小节开始第19小节结束。20-21小节经过一个短暂的过渡,进入第二乐句a2(22-30小节)最后是7小节的连接句(31-37小节),这四个部分构成了该歌曲的呈示部(A段)。在整个A段中全部采用的是e和声小调,速度为Allegro(快板)速度是在132左右,小调的色彩配合上这样一个叙事性的速度揭示了主人公的复杂内心活动。B段由三个乐句构成,第一乐句b(38-41小节)共四小节;第二句b1(42-47小节)共6小节;第三乐句b2(48-54小节)共7小节,由这三部分构成整个歌曲的对比段(B段)。整个B段都是采用E自然大调,与A段的小调形成了很明显的对比,并且在进入B段时托斯蒂使用连音以及对节奏的拆分,把整个旋律线拉开,形成了与A段截然不同的风格特点。纵观全曲都是含有八分休止的切分节奏,极具拿波里那种浪漫的风格。虽然在这样悲伤的主题中运用到了浪漫的风格,但我们却可以听出主人公深刻的爱与不舍。悲伤的歌曲不一定都是慢节奏,孤独患者不一定不是外向的,托斯蒂正是运用了这种反衬的方式,将人内心最细腻的感情表达得淋漓尽致。这样的写法比起用长音节奏表达更能打动人心。

三、演唱特点分析

(一)气息的运用

气息的运用在声乐作品中的作用,想必已然成为不言而喻的事了。著名声乐教育家李维渤就曾说到:“气息是动力,千万莫忘记”,在一首歌的演唱中气息几乎是该歌曲生命力的最底层逻辑。在9小节前奏时,就该调整好呼吸,待到第9小节伴奏结束时开始吸气,这时候的吸气速度要适中,使自己在第10小节第一拍结束时吸好足够的气息。第二个需要注意的是:在歌曲的第33-36小节以及85-88小节处,是两句模仿叹息的节奏,在唱这样的节奏时,为了充分表达歌曲的情感,我们需要在唱每一句的时候都用上全部的气,但是又不能发出很大的声音。第三点是:在全曲的结尾处连续9小节的“Ah--”的地方,我们需要将声音不断地减弱做出很细腻的处理,甚至在最后一个“mi”音出用半声唱法最好。这个时候就极其考验我们对气息的掌控能力,整个送气出音的过程我们要放得尽可能的慢,用最少的气息去振动声带发声,但是身体中的共鸣腔体我们要打开到最大。这样出来的声音就会有一种朦朦胧胧的渐渐变弱的美感。

(二)咬字发音

除了气息之外,需要注意的就是意大利语的发音问题,意大利语有一个极大的特点就是元音特别多,并且在说话的过程当中不会出现吞音的情况。虽然意大利语的拼读方式和汉语拼音类似,但是与汉语不同的是意大利拼读的过程当中每一个元音字母的发音都要清晰,是演唱意大利歌曲的基础。第二,就是意大利语中的双辅音的读法了,在意大利语中遇到双辅音时,我们在发音的过程中要将双辅音前面的母音时值缩短,后面的母音时值为前面的时值的两倍就可以。如:在全曲的第27小节(意大利原文:La ne la valle ombrosa)中单词“Valle”我们在读的时候应该“val le-”(“-”表示延长一倍)。以上几点是笔者,针对该歌曲总结的发音上面需要注意的要点。

关于《最后的歌》对于演唱者最难的部分,笔者猜想应当是它的高音吧。《最后的歌》全曲的音域是在e1-g2(小字一组和小字二组),该歌曲难就难在,在歌曲的一开头就出现了整首歌的最高音,这对演唱者的心理素质是极大的考验。关于这个问题,其实更多的是在唱该音的时候演唱者准备不足造成的。解决方式就是当要唱高音前两小节时,我们就应该有一个意识。但又不能特别关注特别害怕,这样多次加以训练就能够解决问题。第二,就是高音技巧和肌肉力量了,这两个问题其实是一个问题的两个方面,如果没有很好的技巧就不能唱上高音,肌肉力量不足则会导致高音不够结实漂亮。传统的解决方式是“掩盖”也可以叫做“关闭”,指在唱高音的过程中通过改变母音的方式缩小发声管道,以使得声带的震动频率能够提高,从而获得高音。改变母音的方法:用“A”母音由低到高唱音阶,到换声点的时候“变A为E”(出现的字母读音为意大利语字母发音)再上则变“O”。用这样的方式加以训练,我们的歌唱肌肉会越来越坚实,高音问题也能得到解决。

四、结语

意大利歌曲是每一个学习美声唱法者,都应该大量学习并且加以练习的。而托斯蒂创作的艺术歌曲更是意大利歌曲当中不可或缺的宝贵作品,因为托斯蒂本人就是以演唱闻名的作曲家,所以他的歌曲都是非常有利于歌者的演唱,在演唱他的歌曲时,我们不仅能够学习到意大利的音乐风格,而且可以锻炼我们对音乐线条的把控能力。托斯蒂的艺术歌曲相对于其他的艺术歌曲来说,在感情上更加的细腻也更为动人。而且歌曲当中包含了大量拿波里民歌的元素,这为文化的传承和发展以及珍贵音乐材料的保存起到了很大的作用。他的歌曲是值得好好学习,细致研究的。