武夷传统民居的形式特征解读

林 超

(武夷学院 土木工程与建筑学院,福建 武夷山 354300)

吴良镛先生曾经说过:“地域建筑是中国各地区城市体系中城市文化、乡土、民俗文化不可分割的综合组成部分,特别是民居文化,扎根乡土,新陈代谢,有机更新,多属于‘没有建筑师的建筑’,我称之为‘有生命的建筑’。半个世纪以来,中国地域建筑景观之多样性与独特性引发国内外学者对民居的极大兴趣,采风耕耘,形成风气,这些工作必然对中国建筑之理论与创作产生深邃影响。”[1]正如先生所言,传统民居是当地居民在特定的自然环境、气候条件、乡土资源以及社会的经济条件、传统文化等作用下长期探索创造的结果,它集中体现了某一地区在一定历史时期内的建筑地域性特征,是地域建筑的重要组成部分,并往往对该地区日后的地域建筑创作产生影响。武夷山位于福建省西北部,地处闽浙赣三省交界处,不但拥有奇秀的自然风光,更有深厚的文化底蕴,其地方传统民居亦是风采动人,极具特色。本文主要以武夷山地区现存的传统民居为研究对象,从民居空间形式与外观形式两大方面对该地区传统民居的地域性特征进行一定解读。

一、民居空间形式

空间是建筑的主角。不同地区、不同民族的传统建筑均在自然与人文因素的长期作用下形成了特色鲜明的空间原型,以满足人们在传统生活中的不同需求。这些空间原型不仅包含着顺应自然的设计理念,更与人们传统生活模式及风俗习惯息息相关。受地形地貌及屋主财力之影响,武夷山地区的传统民居主要有合院式民居、山地民居与临河民居三种类型,不同类型民居的空间形制亦因地而生,各具特色。

(一)合院式民居

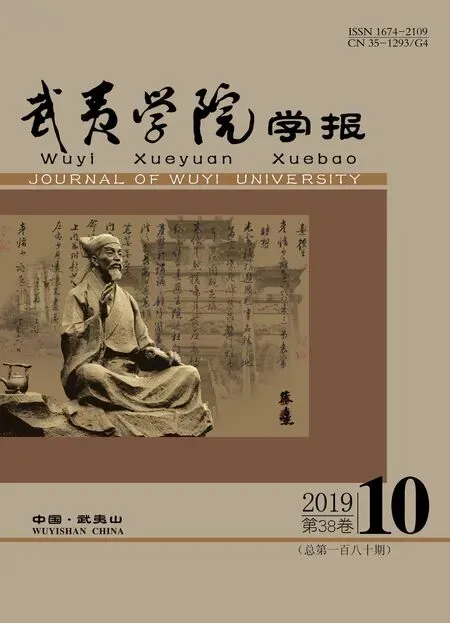

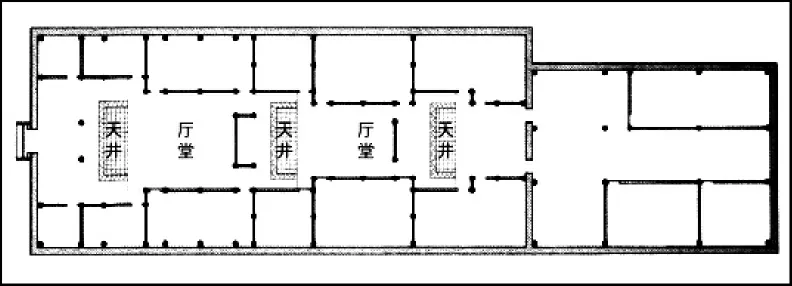

武夷山地区的合院式民居大多以三合院或四合院为基本组成单元,在此基础上再沿着纵向或横向轴线延伸拓展,其中又以纵向多进的布局居多,大户人家可达三至五进。合院内部围绕狭长的天井布置各个功能空间,即中部厅堂面对天井,高大开敞,庄重严整,作为整个家庭的公共活动中心;天井两侧设厢房以作居室,也有不设厢房而将两侧直接为廊的做法。建筑的末进两侧多用作厨房或饲养禽畜,并有后门通向河道或水井,方便取水。以下梅村儒学正堂为例,该宅主体为二厅三进,各进厅堂前均设有天井,形成一重天井一重厅的平面格局,体现了我国古代“天人合一”的哲学思想。[2](图1)除了上述特点外,武夷山地区的合院式民居还有一个与众不同之处,即许多大宅的最后一进多建有两层楼房,其二楼专供读书、藏书之用,体现了书院文化对武夷山地区的深远影响,典型实例有五夫镇五夫里222号宅。(图2)

图1 下梅村儒学正堂平面[3]Fig.1 The plan of Xiamei village Confucianism House

图2 五夫里222号宅平面及剖面[4]Fig.2 The plan§ion of No.222 residence on Wufuli street

(二)山地民居

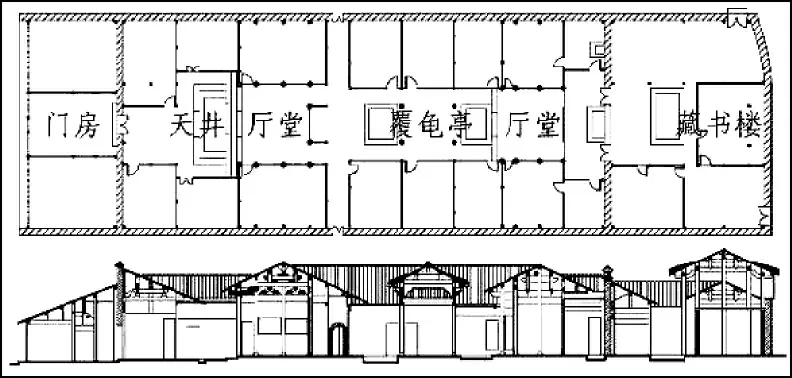

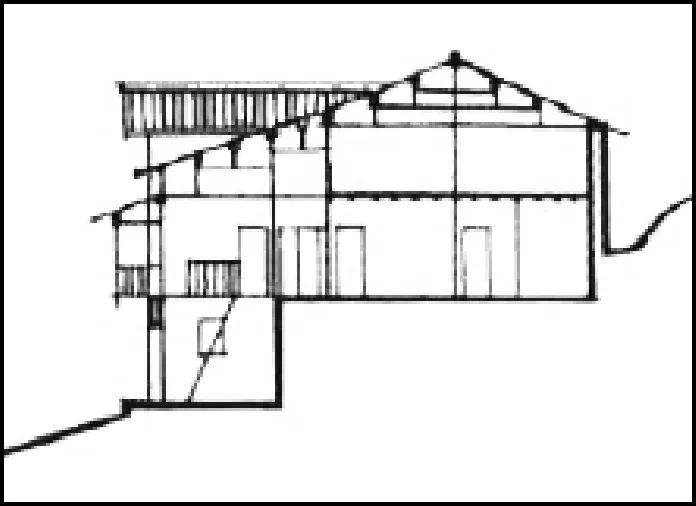

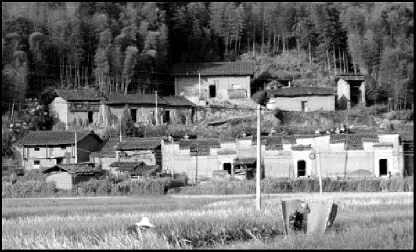

对于依山而建的山地民居而言,由于地势崎岖陡峭,建筑在进深方向上的拓展受到了一定限制,因而建筑规模也相对较小,除大户人家之外一般都较少设置封闭的内部天井。为了减少挖山土方量,常见的布局方法是先垂直于山体等高线方向将山坡改造成几块不同标高的台地,再将房屋分置于各层台地上错层建造。建筑往往低处二至三层,高处一至二层,依山就势,进进升高,巧妙凭借层数的增加来弥补进深较短的不足,从而实现有限建造空间的充分利用。如兰汤村应宅,其平面呈正方形,建筑采取错层的方式置于前后两块台地之上,前面三层,后面二层,反映出建筑布局与山地地形的有机结合。[5](图3、图4)有些山地民居受山地地形及周边房屋的限制更大,无法采用常见的对称规整的布局方式,其平面布局更是无拘无束,只依山地地形而定,完全同自然环境融为一体。有些山地民居则采用吊脚楼的形式,即局部以若干木柱撑起上部房屋,与武夷山古汉城遗址中的干栏式作法颇为类似。建筑的下层空敞部分往往用竹篱圈围,用作饲养牲畜及堆积杂物之场所;上层架起部分一般前为走廊及晒台,后为堂屋与卧室。这种吊脚楼民居既便于生活,又有利防潮,并且可以有效利用山地地形,节约土地,特别是在部分峡谷、山崖之地,往往能够成为最与地形契合的建筑形式。不过随着人们生活方式的改变及生活水平的提高,曾经在武夷山山区普遍存在的吊脚楼民居大多已被废弃,只有少数尚有存留。

图3 兰汤村应宅平面(左为入口层,右为二层)[5]Fig.3 The plan of Ying residence of Lantang village

图4 兰汤村应宅剖面[5]Fig.4 The section of Ying residence of Lantang village

另外,某些山地丘陵土壤条件相对较好,经人们世代改造后逐渐成为附有层层梯田的带状台地,故当地传统民居的平面布局一般平行于山体等高线方向横向展开,且多为“一明两暗”(即建筑平面由一居中的正堂与左右两侧的两间边房组成)[3]及其衍化后的简单形式。这种布局模式空间紧凑,节省用地,能够较为简便地解决山地村民的居住要求。如武夷山吴屯乡后源村的民居多为面阔三间或五间的横长方形平面,居中的明间为堂屋,左右次间为卧室,厨房位于屋后。若是两层,楼上则用作卧室及储藏空间,并于南面加设挑廊以作晒场。

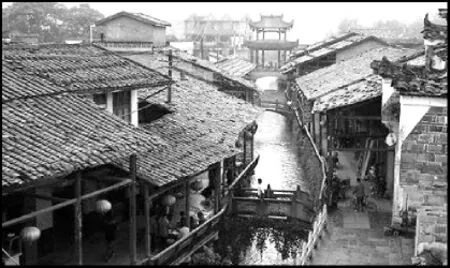

(三)临河民居

在武夷山地区,交通便利的临河聚落往往人口密集,商业繁荣,河道旁的民居更是鳞次栉比,墙接瓦连。这些临河民居大多以单开间的二、三层木构为主,其平面一般纵向垂直于河岸,并以街市为入口形成前店后宅的格局。如武夷山市南门街民居前临街市,背靠崇阳溪,其建筑单体基本都垂直于河、街呈长条状排列,并朝着河岸方向纵向发展。由于街道的路面标高大大高于河岸,多数民居便顺应地形高差处理成错层的形式,使前后各得其所,方便生活。具体而言,即建筑入口层的首进为沿街店面兼作入口,中间各进一侧为廊一侧为较小的居室,临河末进又恢复成一个完整的厅,作为厨房及家庭公共活动之场所,且大都采用吊脚楼的形式向河面挑出,以最大限度地争取使用面积。房屋中部靠墙的廊道虽然极其狭窄,但仍为住宅的竖向交通提供了可能。一方面通过架设木梯,住户可从此上至房屋的二层,那里多用作居室及必要的贮藏空间。二层的居室面积宽敞,并在临街面设有敞廊,居住条件相对较好,但由于上下不便,故一般多为家庭内部的单身青年居住。另一方面,廊道的局部地板可以打开,进而露出几级极窄的石阶,人们可以借此侧身下至房屋的最低层,那里离河面最近,不利居住,故主要用于家畜饲养及堆放杂物(图5)。

图5 武夷山南门街235号宅平面及剖面Fig.5 The plan and section of No.235 residence on Nanmen street,Mount Wuyi

二、民居外观形式

(一)外观轮廓

建筑的外观轮廓线是构成建筑外部形态的基本要素,它与环境背景之间的视觉对比程度直接影响着人们对建筑整体形象的识别与感知。作为建筑外观轮廓线的重要组成部分,山墙与屋顶在中国传统建筑中历来备受重视。武夷民居的山墙与屋顶亦是匠心独运,别具一格,极富地方色彩。

1.山墙

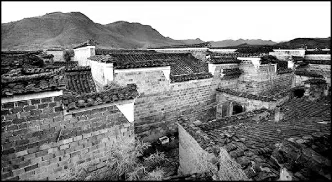

武夷山合院式民居与江西、皖南的合院式民居类似,大多位于街巷内部,各户之间凭借高出屋面的封火山墙相互隔开,从而获得相对独立的居住空间。封火山墙也因此成为合院式民居外部轮廓的重要特征,格外引人注目。武夷山地区的封火山墙多为水平阶梯状,依循屋顶坡度由屋脊处往两边层层跌落,或一、二跌,或三、五跌,也有少数两侧跌落数目不等的情况,每跌有长有短,变化自如。墙头上以小青瓦作“人”字坡形,通常不设印斗,仅是在脊端通过脊瓦的坐灰起垫形成翘角。与江西、皖南民居常见的鹊尾式座头不同,这里的脊尾起翘并不明显,显得更加沉稳大方。[4]山墙两端的墀头一般用薄砖叠涩出挑,雕刻精美,是装饰的集中之处。这种阶梯状的封火山墙造型简洁利落,错落有致,充分展现出水平线条的舒展之美(图6)。另外,也有不少山地民居受浙江民居的影响,将山墙面的穿斗式木构架全部或局部外露,形成木构架与墙体穿插相间的巧妙构图,在创造墙面韵律感的同时也使木构架本身的技术之美得以充分展现,体现出很强的建构逻辑(图7)。

图6 错落有致的封火山墙Fig.6 Well-proportioned fire-sealing gables

图7 举架露明的山墙形态Fig.7 The gables with externally-exposed timber frame

2.屋顶

武夷山地区多山多水,降雨丰沛,且距离福建沿海较远,受台风侵袭的影响较小,故其山地民居的屋顶多采取出檐较大的双坡悬山形式,并常在山墙面设有披檐,以保护土墙不受淫雨淋蚀。屋顶坡度平缓(一般为五分水),屋脊整体平直,只在檐角稍微起翘,质朴大方。当建筑成群成组时,屋面常常化整为零,化大为小,随地形变化灵活披插搭接,轻灵明快,节奏优美(图8)。当建筑单体布局分散、有主有从时,其屋面组合同样不拘一格,多种多样:或是将垂直相交的屋顶檐口插入山墙形成局部挑檐,借此产生方向及高低上的视觉对比;或是将前后两个屋面相互叠合,并通过披檐连为一体,进而获得极富变化的外部轮廓;或是将下层屋檐的转角做成小悬山顶,与主体悬山顶“丁”字相交,上下呼应,妙趣横生。另外,当主体建筑一侧伴有进深较小的附属建筑或着吊脚楼时,这些附属部分的屋顶往往由主体建筑向外直接挑出的大尺度单坡披檐所代替,既省工省料,又有效促进了立面构图的完整统一。

至于封闭内敛、多重进深的合院式民居,其屋顶形式因封火山墙的设置而变得相对有规律一些,即主要围绕各个内天井进行交接组合,以求让雨水能够顺着四方屋面汇入天井,形成风水术中的四水归堂之势,避免雨水(象征家中财富)直接外流(图9)。也有一些合院式民居在首进院落的外墙前加设一面单坡屋顶形成入口门廊或门房,在末进建起檐口高度大于厅堂檐口的二层阁楼,使得建筑的屋顶形态更加丰富。

图8 山地民居富于变化的屋面组合Fig.8 Diverse roofing mixes of mountainous residences

图9 合院式民居屋面形态Fig.9 Roofing shapes of courtyard residenes

(二)建筑色彩

色彩是环境中必不可少的视觉元素,能够直接影响人们对所处环境的心理感受及审美感知。由于自然条件与传统文化的差异,我国不同地区的建筑色彩往往不尽相同,成为反映建筑地域性的重要标志。武夷民居用色稳重、朴素,一方面源于当地主要建材的天然本色,另一方面也体现出当地居民崇尚古朴自然的价值观念。

梁思成先生在其著作《中国建筑史》中说道:“建筑之始,产生于实际需要,受制于自然物理,非着意于创新形式。”[6]大多数的传统民居以经济、实用为首要原则,往往不会用太大的力量对建筑材料进行色彩上的再次加工,其建筑自身的色彩一般即为建筑材料的天然本色,以节省建造成本。对武夷民居而言,小青瓦的青黑色、夯土墙体的土黄色及木材的褐色构成了建筑的主色调,朴实无华,沉稳大方。青砖、石材的青灰色则在局部和谐融入,进一步丰富了建筑的色彩层次。在建筑底部,不少山地及临河民居采用红褐色的砂砾岩毛石作为墙基勒脚,形成下重上轻的墙体配色,符合人们偏好稳定的视觉心理。除了自然及经济条件的制约以外,文化层次上的价值观和审美观是影响当地建筑色彩的又一因素。武夷山居民多为中原移民,深受中国传统建筑文化之影响,提倡天人合一的建筑营造观,在建筑色彩上以朴素自然、简洁淡雅为美。如下梅村的一些大户人家虽然财力雄厚,但住宅墙身仍用清水砖墙建造,其建筑色彩便以青砖的青灰色为基调,辅以屋面黛瓦、褐色木作,显得更加内敛沉着、素雅洁静(图10)。这些青砖大瓦房往往在墙檐下还施有一道不宽的白灰条带,其上绘有简洁淡雅的彩绘纹饰,使建筑立面至上而下形成黑白灰三色的明度对比关系,色调统一而又富有变化。天人合一的建筑营造观对武夷民居色彩之影响还体现在建筑色彩同周边环境色彩的高度谐调。放眼望去,那一座座黄墙黛瓦的传统民居在青山绿水的衬托下显得和谐明快、淳朴敦厚,与秀美明媚的自然风景共构出一幅充满诗意的田园画卷,极具乡土气息(图11)。

图10 下梅民居色彩Fig.10 The residential colors of Xiamei village

图11 黄墙黛瓦与自然背景的高度谐调Fig.11 Perfect coordination of the yellow-wall&black-tile view and natural landscape

三、结语

地方传统民居因地而生,风采动人,其建筑形式处处凝结着地方先民的汗水与智慧,是地域传统文化给予后人的珍贵遗产。它集中体现了某一地区在一定历史时期内的建筑地域性特征,并往往能够为该地区现代建筑的地域性设计提供宝贵的灵感来源。本文主要以民居空间形式与外观形式为研究内容,对武夷山地区传统民居的形式特征进行了细致解读,并得出以下结论:一是武夷民居按空间形式的不同可分为合院式民居、山地民居与临河民居三种类型,其中合院式民居空间形式的主要特征为天井与庭堂间隔布置,且大宅最后一进多为二层阁楼;山地民居的空间形式则以“一明两暗”及其衍化后的简单形式为主,同时大多具有依山就势、错层建造的特点;临河民居空间形式的特征为建筑平面一般沿纵向垂直于河岸布置,前店后宅,且末进常采用吊脚楼的形式向河面出挑以获滨河之利。二是在外观形式方面,合院式民居大多有着高出屋面、水平阶梯状的封火山墙,其建筑色彩以青色黛瓦为主,内敛深沉,稳重素雅;山地民居的外部形式则以灵活多样的屋面组合为特色,其建筑色彩以黄墙黛瓦为主,质朴敦厚,与青山绿水相协调。武夷传统民居底蕴深厚、魅力独特,希望能够通过本文的抛砖引玉,助力武夷山地区传统地域文化之研究,并为武夷山地区现代建筑的地域性创作提供素材。