《藏书纪要》:清代古籍鉴藏思想的美学表达

何亦邨 孔庆茂

(1.2.南京艺术学院 江苏 南京 210013)

古籍是传统文化的重要载体,散发着独特的魅力,具有艺术价值和审美价值。当前对于古籍鉴藏存在一些错误认知:在理论研究层面,一些学者片面理解“观风望气”的方法,从而致使古籍版本学界倾向于轻视古籍的文物、艺术价值。而在古籍收藏层面,随着古籍善本收藏热度的提升,收藏者判断古籍价值时更看重外观品相的优劣而非内容和学术价值的高低。因此,正确理解古籍鉴藏,是有必要的。

《藏书纪要》是我国第一本关于古籍鉴藏的专著,开启了古籍鉴藏美学的先河。重提此书的必要性,在于纠偏古籍鉴藏环节中的错误认知,做到古籍的文献价值与文物价值并重,并把古籍的内容和学术价值放在第一位。这样也有利于深度挖掘古籍鉴藏的内容和方法,欣赏书中之韵,品味古籍之美,传承优秀传统文化。

一、古籍鉴藏与审美的内容和方法

《藏书纪要》中的古籍鉴藏观点非常明确,主要可以概括为三部分:古籍鉴藏的侧重点、古籍藏书的校勘、古籍的“阅”与“藏”。孙从添认为古籍鉴藏的主要宗旨是“取其精华,去其穅秕”,[1](3)总体要求是精选,古籍之“精”者,必是从善本中挑选出类拔萃者,精选旧刻、秘钞和完全善本,因此分析其古籍鉴藏美学思想也应从“精”字着手展开。

(一)古籍鉴藏与审美的侧重点

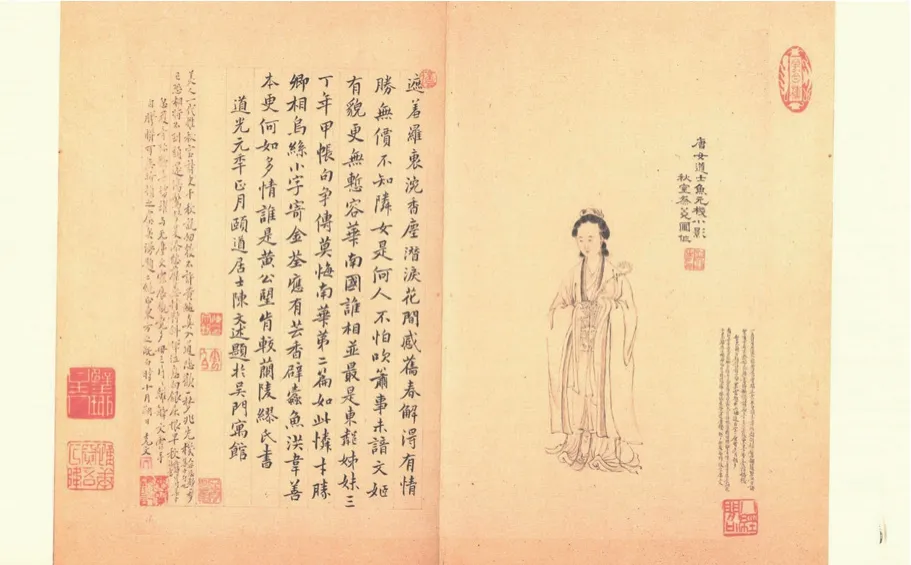

孙从添的古籍鉴藏活动是在精选前提下而有所侧重的,并且按一定标准划定藏书等级。总体而言,论及时代,以宋元时期的藏书最为珍贵。这也是清代藏书家的共识。据徐康《前尘梦影录》载,黄丕烈、顾广圻皆好宋本,“乾嘉时,黄荛圃翁(丕烈)每于除夕,布列家藏宋本经史子集,以花果名酒酬之。翁自号‘佞宋主人’。同時有顾千里(广圻)与之同癖,为撰《百宋一廛赋》,刻入《士礼居丛书》内”。[2](33)“佞宋主人”黄丕烈在得到宋临安府陈宅书籍铺刻本《唐女郎鱼玄机诗》(见图 1,文献资料来源:中国国家图书馆藏宋临安府陈宅书籍铺刻本《唐女郎鱼玄机诗》一卷,[唐]鱼玄机著。黄丕烈重装本,余集绘鱼玄机小影于正文之前。古籍原本图片扫描与图片制作:中国国家图书馆)之后,倍加珍视,“绘图题句,以志奇遇”;[3](16)他在得到元刻本《梅花百咏》(见图 2,文献资料来源:中国国家图书馆藏元至正时期刊本《梅花百咏》一卷,[元]韦珪著。黄丕烈重装本。第四叶。古籍原本图片扫描与图片制作:中国国家图书馆)之后“重加装潢,宝爱之至”,[4](126)足见其对宋元刻本之痴迷。拜经楼主人吴骞“喜搜罗宋元刻本,如陶渊明、谢玄晖诸集,皆取而重刻之”。[5](980)《藏书纪要》亦从整体上肯定了宋元刻书的珍贵性,认为凡是宋刻本,都应当爱惜珍藏;藏书内容上以精刻本和精抄本的鉴藏为主。

图1.《唐女郎鱼玄机诗》一卷.[唐]鱼玄机著.宋临安府陈宅书籍铺刻本.黄丕烈重装本.余集绘鱼玄机小影于正文之前.中国国家图书馆藏.古籍原本扫描图片

图2.《梅花百咏》一卷.[元]韦珪著.元至正时期刊本.黄丕烈重装本.第四叶.中国国家图书馆藏.古籍原本扫描图片

第一,关于宋元精刻本的鉴藏与审美。

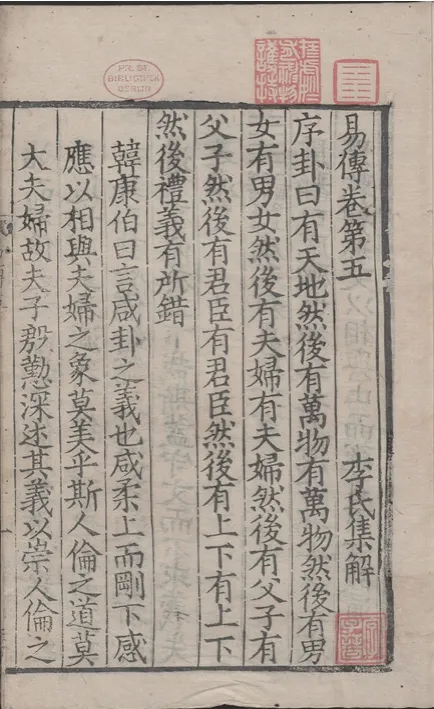

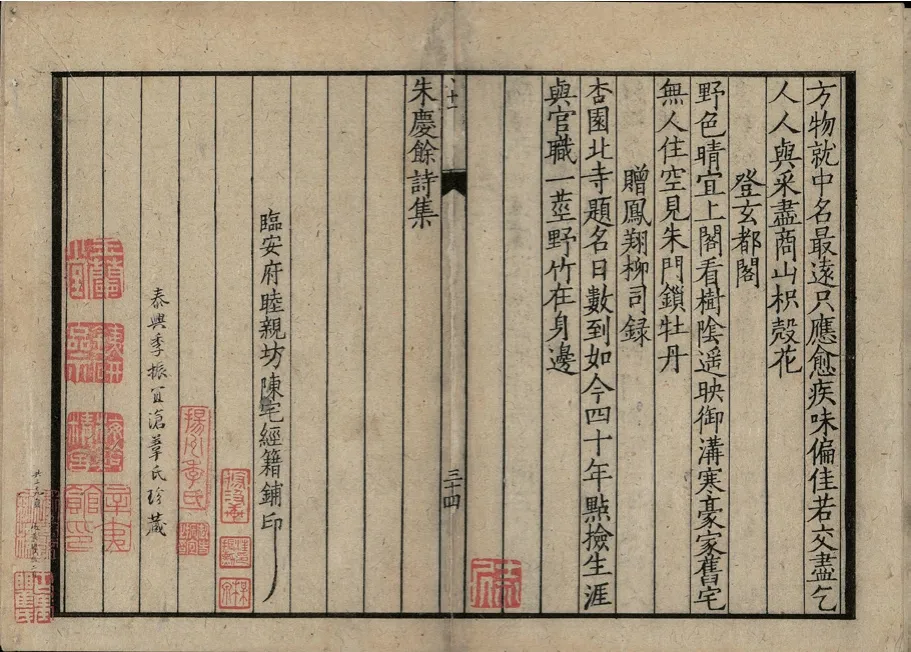

孙从添以宋刻本鉴藏为主,全面介绍了宋元精刻本应当如何遴选,给后世藏书者以明确的指导,体现出孙从添藏书综合性的审美标准。从书本内容上看,应当首选经、史类古籍中的精品,例如经史类书籍中,从形式美与内容美两方面看,十三经首选蜀本和北宋刻本,巾箱本也很精美,南宋本亦有其价值。十七史当中,宋刻九行十八字是首选,行款比例得当,每半叶行数是每行字数的二分之一。北宋本细本字十三经注疏、十七史同样以其制作精良、版式美观大方著称。初印本和用好纸的印本价值高于其他印本。他从不同地区的宋刻书中首选蜀本(见图 3(左),文献资料来源:德国柏林国立图书馆藏南宋嘉定五年鲜于申之蜀地刻本《周易集解》,存卷五至十,四册。[唐]李鼎祚撰。第一叶。古籍原本图片扫描与图片制作:德国柏林国立图书馆)和临安本(见图4(右),文献资料来源:中国国家图书馆藏南宋临安府陈宅经籍铺刊本《朱庆馀诗集》一卷。[唐]朱庆馀撰。黄氏士礼居旧藏。第三十四叶。古籍原本图片扫描与图片制作:中国国家图书馆),从不同机构的宋刻书中首推御刻本(宋监本)。

图3.《周易集解》存卷五至十.四册. [唐]李鼎祚撰.南宋嘉定五年鲜于申之蜀地刻本.第一叶.德国柏林国立图书馆藏.古籍原本扫描图片

图4.朱“《朱庆馀诗集》一卷.[唐]朱庆馀撰.南宋临安府陈宅经籍铺刊本.黄氏士礼居旧藏.第三十四叶.中国国家图书馆藏.古籍原本扫描图片

既然宋元精刻本十分珍贵,那么世间就会出现作伪。孙从添注意到伪造宋元刻本的诸多手段,如伪造序跋、纸色等,因而提出了宋元刻本的鉴别方法,防止藏书者走弯路。最主要的一种方法是观察法,从古籍版式上的观察(纸色罗纹、墨气、字画行款、单边、末后卷数、不刻末行、随文隔行刻)和内容上的观察(避讳字、准确性)两个方面展开。“若果南北宋刻本,纸质罗纹不同,字画刻手古劲而雅,墨气香淡,纸色苍润,展卷便有惊人之处,所谓墨香纸润秀雅古劲,宋刻之妙尽之矣。”[1](5)叶德辉《书林清话·卷六》在“宋刻书纸墨之佳”一节中引用了这句话。[6](161)观察法即“经眼”,这是很重要的,欣赏藏书,关键是要调动审美经验,让眼前的审美体验和以往的审美经验连通起来,“经眼”不仅是当下观看,更重要的是在审美思维中对古籍的特征进行反复比较和研究。“展卷便有惊人之处”反映出的是一种时代文化气象,能够透过书页感受到宋代古雅的时代文化,这是将审美经验运用到古籍实物鉴藏的过程。

对于元刻本的鉴别,孙从添主张通过元刻本的版式特征直接进行鉴别,主要是看其字脚、行款的特征以及版式上的黑口(见图5,文献资料来源:日本内阁文库藏元至正刊本《玄玄棋经》。[元]严德甫,晏天章编。第四叶至第五叶。古籍原本图片扫描与图片制作:日本内阁文库),这样的方法能够鉴别一部分元刻本,但是也有一部分元刻本是白口的。另一种方法是推断法,需结合考据、校勘等学术知识储备来鉴别和收藏,注重书籍的学术价值,例如,经史类的书籍应细心鉴别其疏义、注解、图说等方面的内容。

图5.《玄玄棋经》.[元]严德甫、晏天章编.元至正刊本.第四叶至第五叶.日本内阁文库藏.古籍原本扫描图片

孙从添不仅注重宋元刻书原版,亦关注翻刻宋元本的收藏。对于翻刻宋元本的,他主张优选历朝翻刻较精的版本。认为明刻本当中,震泽王延喆覆刻宋本《史记》可称得上最精美。王延喆所依据的底本是南宋建安黄善夫家塾刊本《史记》(见图 6,文献资料来源:日本国立历史民俗博物馆藏南宋建安黄善夫家塾刊本《史记》总一百三十卷。[西汉]司马迁撰。卷二,第六叶。古籍原本图片扫描与图片制作:日本国立历史民俗博物馆)。黄善夫本《史记》为历代公认名刻,杜泽逊对其刊刻有较高评价,“南宋庆元黄善夫本《史记》刻印精美,三注俱全,古帙罕传,选入《衲史》当无不可”。[7](315)因而推知,王延喆覆刻宋本《史记》刊印精良,应当说是高度还原了底本原貌。对于本朝刻书,孙从添的评价也极为公允。如认为清代内府刻本精美程度可与宋本相媲美,但仍需校勘精审。“惟《全唐诗》虽极精美,惜乎校正犹为未尽也。”[1](6)体现出孙从添古籍鉴藏的精益求精。

图6.《史记》总一百三十卷.[西汉]司马迁撰.南宋建安黄善夫家塾刊本.卷二.第六叶.日本国立历史民俗博物馆藏.古籍原本扫描图片

第二,关于宋元精抄本的鉴藏与审美。

孙从添认为,钞本数量相对稀有,所以比刻本更贵重,一种是“非钞录则不可得”[1](8)的秘本,还有一种是没有刻本传世的本子,因此钞本是藏书家不能忽视的部分,必奉为至宝。众多钞本当中,宋元钞本最为珍贵,个性化特点更加明显,因此在鉴别时应格外注重墨气、纸张、用印等细节部分所流露出的古旧的美感:“字画墨气古雅,纸色罗纹旧式,方为真本”,[1](8)而那些图章、印色没有古旧美感,或者经过割补凑成的都不是善本。

鉴藏稿本时,应当将主要精力放在稿本的书法美学上。可见孙从添格外强调宋、元稿钞本书法所体现出的生动气韵,形容其“笔墨行款,皆生动可爱”,[1](8)强调高雅、大方的笔法给读者带来的视觉和心灵上双重的审美愉悦,这深刻影响了后来藏书家对钞本鉴藏价值的判断。

第三,关于明清影抄宋元本的鉴藏与审美。

他十分关注明清影抄宋元本与宋元版本原书在字体、图章、图画等方面的相似度,认为毛晋汲古阁印宋精钞是“古今绝作”,[1](9)达到了“追摹宋刻,为近世无有”[1](9)的高度,因而为藏书者所推崇(见图7,文献资料来源:美国哈佛大学汉和图书馆藏汲古阁毛氏图史子孙永保之精钞本《离骚草木疏》四卷。[宋]吴仁杰撰。第一叶。古籍原本图片扫描与图片制作:美国哈佛大学汉和图书馆)。孙从添对其极力推崇的原因一方面是其书法水平高妙,能与宋刻本字体达到高度相似,能够较为忠实地反映宋刻本原貌。但更重要的原因是,汲古阁精抄本能够抓住宋刻本版面精致、行款疏朗等神韵上的特征,达到更高的审美境界,在美学上汲古阁精抄本更加贴近宋代文人高雅的美学品味。

图7.《离骚草木疏》四卷.[宋]吴仁杰撰.汲古阁.毛氏图史子孙永保之精钞本.第一叶.美国哈佛大学汉和图书馆藏.古籍原本扫描图片

值得注意的是,他强调钞本的制作不是一项机械的复制活动,而是艺术性与文学性的统一,是感性与理性的交融。抄写书法要整齐而不失生动,体现了“气韵生动”的文人美学观念。抄书字体选择上,以软宋字、宋刻字为妙,笔画要均匀,没有脱字漏字,方可达到“为至精而备美”。[1](10)而且抄书者要明白文理,一般是由一人手抄到底,应当确保文辞通顺,没有错漏,墨色也要保持前后一致,保证钞本的文献价值;抄写底本时,字体选择可以随意,用行书、草书最佳;对明白文理的要求高于书法气韵上的要求。

孙从添的高明和创新之处在于,一是提出钞本应注重气韵生动与古雅秀劲,尤其是序跋和图像的摹绘要追求精雅、端庄,切忌呆板;抄书的字体可以灵活运用,不必拘泥;钞本书用白描法绘图,要求保留古雅秀劲的艺术特征,绘人物画要注重体态样貌的清雅端庄。二是看重钞本个性化的艺术特色。抄书纸张的印格颜色也体现出古代文人个性化的审美意趣,例如明人钞本“吴匏庵钞本,用红印格,其手书者佳”(见图8,文献资料来源:中国国家图书馆藏明代吴宽丛书堂红格钞本《广川书跋》十卷。[宋]董逌撰。第一叶。古籍原本图片扫描与图片制作:中国国家图书馆),[1](8)也有一些钞本用自印绿格或绿墨双色格。这两条理论体现出孙从添敢于打破陈规,提出钞本价值衡量的新标准,即钞本在内容上要完全准确,但形式上可以追求神似而不必全部摹仿原书,甚至可以增添藏书者自己的独特设计,形成一种比较自由、自主的古籍鉴藏观念。

图8.《广川书跋》十卷.[宋]董逌著.明代吴宽丛书堂红格钞本.第一叶.中国国家图书馆藏.古籍原本扫描图片

(二)古籍藏书的校勘与“尽美”的定位

孙从添认为,古籍鉴藏“必须眼力精熟,考究确切”。[1](2)精熟、确切到什么程度?这其中包含校勘准确性和审美艺术性两方面的要求。毫无疑问,校雠古籍是对传统文化的传承和延续,校勘准确与否直接关系到文化传播的效度和信度。校勘准确性是古籍鉴藏的首要标准。除了第四则专门谈论“校雠”以外,《藏书纪要》通篇贯穿着关于校勘的内容。只有“全而精美”、“尽美”的古籍,才是孙从添这样“挑剔”的藏书者最为珍爱的。

他将叶石君钞本、汲古阁钞本和钱遵王钞本作美学价值上的比较和排序,认为叶石君钞本“校对精严,可称尽美”;[1](9)汲古阁钞本数量多而质量相对较精;钱遵王钞本仅有装饰华丽这一优点,但称不上“精”。在文人钞本中,校对精良的属质量上乘。因而他提出装饰华丽不是抬高藏书价值的唯一要素,校对仔细才是不可或缺的重要因素。孙从添常以校勘水平的高低论私家刻书的优劣:“稚川凌氏与葛板无错误,可作读本。独有广、浙、闽、金陵刻本最恶而多。陈明卿板、闵氏套板亦平常。”[1](10)对于汲古阁刻书,孙从添是非常注重的,多次提到其校勘方面的不足,认为汲古阁刻书虽多,但质量上并非最佳,尤其是汲古阁所刻的十三经和十七史,“校对草率,错误甚多,不足贵也。”[1](4)此类校勘不精的书本,其价值大打折扣,则不能够列入藏书精品的范畴。对于宫廷刻书,孙从添也主张通过校勘准确性来判定其价值。例如,他评价清朝御制刻书《全唐诗》虽然版式精美,但校勘不足,着实可惜。

在内阁钞本中,若校勘不精,则不如高质量的文人钞本,这体现了孙从添审美的客观性。明代内阁钞本的收藏,一定要选择生员写校的版本,这些版本往往校对精细;嘉隆钞本要优于内监钞本和南北监钞本,例如《文苑英华》《太平广记》《太平御览》《百官考传》以及《皇明实录》等大部头。这体现了孙从添的批判精神和实事求是的藏书态度。将审美的天平从历代的倾向视觉美改为倾向内容美,体现了孙从添求真的学术风气。

孙从添还将校勘标识也纳入藏书审美的范畴,实现了校勘准确性与审美艺术性的统一。作为校勘的标识,视觉上要求应清楚、美观,因此,要选用适当的材料在原书上写出校勘的结果。孙从添对比了古今校勘标识颜色的差异,皆因书籍用纸颜色的区别造成,所以要用与书籍纸色相近的颜色来书写校勘标识,以便弱化涂抹痕迹,不要玷污书页,如:校勘古书用雌黄,校勘明清白纸写刻的书籍要用白色修改。另外,书写的颜料,品质上要求能够久存,要经得起时间的考验,不能用铅粉,而要用“淡色青田石磨细,和胶做成锭子,磨涂纸上”,[1](12)才是最适合、最高妙的做法。可见,在孙从添看来,古籍藏书的校勘不是单纯的比勘文字上的正误或异同,而是学术性与艺术性的融合。

(三)古籍“阅”与“藏”的审美趣味

古籍鉴藏是一种审美活动。孙从添的审美思想渗透到古籍鉴藏的各个方面。古籍鉴藏,与造物游,因此《藏书纪要》当中提出藏书者的任务不是只有“赏”,还有“阅”与“藏”。“阅”即阅读,也包括阅读过程中的欣赏,是古籍收藏的终极目的。“藏”是指藏书的收纳保存,它是为更好地进行古籍收藏而服务的。古籍之“阅”需要做好装订和编目等工作,孙从添在这些细节当中融入了审美理念。总体而言,一切重在“雅”和“正”。

在装订方面,反映出儒家文人“文质彬彬”的思想,既知所藏之书珍贵,就要格外注重其古雅之美。其一,反对对藏书进行过分浮夸的包装,同时也显示出其好古、质朴的藏书美学观念。提出了“装订书籍,不在华美饰观,而要护帙有道”[1](13)的观点,即装订以保护为主,不需要过度华丽。装订款式也要符合文人审美意趣,做到古雅得宜,端正精致。在装订的空间美感上,孙从添认为留白要上下相称,保证视觉集中点恰到好处、不偏不倚,也体现出对称、中正的美学观。其二,书面题签的用纸,对纸质、纸色的谨慎选择,同样包含着藏书者的审美思考。例如,要选用古色纸,不要选用色泽过度艳丽的纸张,以免喧宾夺主,他以述古堂装订用纸过于华美为反例,认为这样反而冲淡了古籍本身的古旧之美;相较之下,汲古阁装订的书面,“用宋笺藏经纸、宣德纸,染雅色,自制古色纸更佳”,[1](14)突出了古籍中清雅素淡的文人气息。其三,锦套的使用也有讲究,突出古旧之感和文人之美,防止用料、花纹俗气。装饰性不代表艺术上的高度,像那些书面用松江黄绿笺纸,加常锦套,贴签用金笺,被孙从添认为是最俗气的。最美的锦套必须用真宋锦或旧锦、旧刻丝,否则,即便用上好宫锦也始终不够雅致,不够清丽。孙从添还特别提出了书签的装裱和粘贴要整齐、端正,也符合儒家文人和谐、中正的审美观。

在编目方面,写书根时,字体、笔画要做到简明、优美和清朗。为了到到这样的效果,必须在桌子上用特殊方法把书本固定起来。但是高手则徒手写书根,也能写成工细小楷。此外,编目的书签位置也有审美上的讲究,这些要求非常细致且具体,材质上要用矾纸或者细绢,位置上“摺一寸阔,照书长短,夹签于首册内,挂下一二寸,依书厚薄为之,上写书卷名数,角用小图章”,[1](17)体现出了藏书者的匠心和文人审美趣味。从摆放书签到加盖图章,都不能有一分一毫的差错,体现了实用与美感并重的古籍鉴藏审美观。

孙从添认为,古籍之“藏”也必须美观与实用并重。书柜是藏书之处,也是藏书之美的延伸。书柜外观同样沿袭了孙从添对藏书装订设计的审美品位——追求素雅和精致的风格,并且特别强调了将文字作为装饰的一个要素。他提出了藏书柜的设计方案:在柜门上刻名家书写的集唐句,以代替花纹的装饰作用,强调文字美、书法美,避开纹饰的繁杂,格调高雅,增添了文学气息,突出文人孜孜求学的精神,反映了文人审美的特点,提高了艺术性。大到书柜,小到柜门锁匙的方牌标志,孙从添都有独特的设计理念,显示了藏书者的匠心:小方牌的设计要突出精致美感与实用功能,正面刻藏书内容分类,“字外用圆线,嵌红色,字嵌蓝色,旁刻某字号第某书柜,嵌绿色,下刻小圈”,[1](18)反面写藏书的年代与种属。因爱好藏书而亲自设计,让审美愉悦延伸到藏书之外,渗入藏书者的日常生活中。名家书法、唐代诗句、多色方牌,样样追求极致的美,方不辜负藏书者一片苦心,这是古籍鉴藏美学的拓展。

二、对于《藏书纪要》古籍鉴藏美学思想的评价

《藏书纪要》不仅仅是一本古籍鉴藏理论著作,更是孙从添一生古籍鉴藏活动的总结。这本书体现出其独特的古籍鉴藏美学观。其一,重视校勘的作用,把文献价值作为书本的首要价值,反映出清代学者严谨的学术风气。在当下的古籍市场中,一般把书本的文物价值放在首位。而孙从添把书本的文献价值提到了第一位,既重内容又重形式。说明他已认识到古籍鉴藏活动不是仅仅停留在感官体验上的,不是单纯注重书本外在美感的,古籍鉴藏是需要一个持续审美、多次审美、反复审美的过程,不仅要实用,还要体现文人对美与真的追求。

其二,在注重文献价值的前提下,也重视古籍的文物、艺术价值。孙从添古籍鉴藏的方法,是从观察古书的纸墨、字体、版式、装帧入手,最后结合校勘,对古书价值作评价。这就是“观风望气”的鉴别方法,此四字虽不见于《藏书纪要》书中,但“观风望气”的方法与孙从添的藏书美学观一脉相承。这一基本方法对古籍鉴藏领域产生了极大影响。叶德辉认为“多见古本书之人可以望气而定”。[6](267)黄永年《古籍版本学》一书中肯定了用这一方法鉴定古籍真伪的合理性。他以藏书家和旧书店营业员为例,说他们“都是和古籍打了多年交道,实际上获得了丰富的感性认识。而他们之所以能打开一本书就知道它的刊刻时代,甚至只看书口就可以判断是明刻本抑清刻本,是明嘉靖本抑万历本,即通常所谓有‘望气而定’的本事,也就说明他们实际上在头脑里已总结过若干规律性的东西,用来作为鉴别的标尺。不过往往讲不出来或不想讲出来,不能成其体系而已。尽管如此,其中有不少合理的东西则是肯定的,完全可以用来丰富我们的知识,在建立新的科学体系时可以节省不少精力”。[8](19)

但是一些现代学者对“观风望气”提出质疑,甚至认为这是“故弄玄虚”。例如贾卫民《版本鉴别岂能仅凭“观风望气”——评黄永年<古籍版本学>》引用魏隐儒、李致忠等人的观点,认为“观风望气”是“生搬硬套”“不谨慎”“玄而莫测,不可捉摸”,而版刻的基本风貌属于共性特征,是约略的,从而提出“版本鉴别须从形式到内容汇集多种条件进行综合判断”,[9](58-59)特别是结合古籍的文献特征进行判断。从贾卫民的观点来看,他把“观风望气”单一地理解为只看古籍表面而不看其内容。

古籍版本鉴定应当经过综合判断方能得出结论,然而曲解“观风望气”却有失偏颇了。“观风望气”当中的“风”“气”即时代风貌、地域风气,是受到特定时代、地域的社会文化思潮影响而形成的,直观地体现在古籍的各种外在形式上,比如纸墨、字体、版式、装帧等;但在古籍的文献内容上,则体现在校勘是否精审、考据是否严谨等方面。不同时代、不同地域的古籍,呈现出的“风”“气”也各有特点,需综合考量。因此“观风望气”不是对古籍版本的任意猜测、妄自揣度,而是结合古籍形式与内容进行判断,既包含了古籍形式上的文物特征、艺术特征,又包含了内容上的文献特征。而曲解“观风望气”,认为其忽略了古籍文献价值的观点,又易导致对古籍价值的评价标准趋向于另一个极端,即对古籍纸墨、字体、版式、装帧等因素的轻视甚至忽视。近几年这一片面观点又得到了纠正。李开升在《古籍之为文物》的自序中重新提出“观风望气”的合理性。“不少学者忽视了古籍的文物属性,对符合文物鉴定规律的传统版本鉴定方法(如‘观风望气’)进行不恰当的批评,影响了古籍版本学理论和方法的发展。”[10](1)

再如,沈津认为“古籍版本鉴定的实践经验绝不是故弄玄虚的“观风望气”,其来源恰恰是海量的古籍经眼和目验,它是发现问题并得出基本判断的前提条件”。[11](126)事实上,“观风望气”和“经眼”二者并不矛盾,所依据的都是古籍本身反映出的时代风貌和地域风气,只不过“观风望气”是指在大量古籍鉴藏实践当中提炼出了理论,又用理论去指导古籍鉴藏实践活动。而“经眼”则侧重于指在古籍鉴藏实践中要做到“目验”,运用观察法。二者含义侧重点不同而已,无关对错。文物特征与文献印证都是鉴定古籍版本的重要依据,二者不可偏废。

其三,应当采用合适的方法保护藏书和阅读藏书,在延长珍贵古籍生命力的同时,增添文人阅读的雅趣。可见孙从添的古籍鉴藏思想经过了系统的审美思考。从孙从添的藏书美学观中可以看出他对于古籍收藏事业的热爱与钻研。他在第一则“购求”用“三最”概括古籍鉴藏的乐趣。文明是人类启蒙、开化的标志,书籍即具象化的文明。孙从添将书籍比作人的性灵,将书籍当作有生命的事物去欣赏和呵护,这是以孙从添为代表的藏书者的总体价值观和人生追求。他将藏书者的文人雅玩状态比作“韵事”,将藏书雅好投射在具体的古籍收藏、欣赏活动当中,认为收藏、欣赏古籍是一件风雅的事情。得到藏书之后要恭敬待之。此外,孙从添还提到通过曝书以养成细心、良好的藏书习惯,从而培养良好的审美习惯,促进审美品位的提升。

由于古籍是审美载体,因此古籍鉴藏的审美方式也比较独特。一方面,古籍鉴藏借鉴了观画听乐的审美方式,但是又有不同。书画和音乐鉴赏更侧重于“题外之音”即作品背后的思想内涵。但古籍鉴赏更侧重于“题中之意”即古籍的内容美、古籍自身蕴含的形式美感及其内容与形式所反映出来的文化气象,一本古籍就是全部的审美对象。另一方面,古籍鉴藏的审美途径也与观画听乐有一定的联系,但又有差别。对于珍贵的古籍,欣赏它的人要营造出一种类似于观画听乐时的审美意境,在展卷阅读的过程当中,形成审美通感,联通视觉(阅读)、触觉(翻页)、嗅觉(闻香)、味觉(吃茶)和听觉(听纸),也即同时调动五感,阅读书籍,触摸书页不同纸质,闻墨香、妙香,品苦茶之味,听书页不同纸质的声音,每一种感知都在相互作用、相互影响。这不同于观画听乐时形成的感觉挪移,而是一种全息通感,给古籍的收藏与欣赏增添了独特的心灵体验(意觉)。以心观物,达到物我合一,藏书者和古籍的内在精神合而为一,这使古籍鉴赏在全息通感和意觉的共同作用下,成为以美启真、以美启善的活动。这就是古籍鉴藏审美活动的本质,孙从添从根本上掌握了古籍鉴藏审美活动的规律。

三、结语

古籍鉴藏是真善美的统一。第一,它是发现美和延续美的过程。第二,古籍校勘与修复是保留古籍“真”的过程。第三,在正确的古籍鉴藏观指导下,把古籍鉴藏作为传承保护中华优秀传统文化的一个途径又是至善的。具备收藏价值的古籍应当兼有内在美(文献价值)和外在美(文物、艺术价值)。文献价值是古籍的核心价值,文物、艺术价值则更多地体现出人文因素,加强了古籍作为优秀传统文化传播媒介的作用。孙从添注重藏书学术价值与艺术价值的统一并重,而且文献价值始终居于第一位。这一理念是《藏书纪要》留给今人的宝贵财富。《藏书纪要》不仅是我国第一部比较全面论述图书收藏工作的参考书,[12](599)而且可以说是我国第一部比较系统的古籍鉴藏美学指南。在此之前,没有出现系统地构建古籍鉴藏美学理论的著作。今人品读《藏书纪要》当中的古籍鉴藏美学思想,能够对丰厚的传统文化精髓重拾敬意,能够重唤传承保护古籍的希望与热情。