互联网能阻滞中国城乡居民收入差距的扩大吗?

——基于中国省级面板数据的实证分析

郭家堂 章玉贵

(1.上海社会科学院应用经济研究所,上海,200020;2.上海外国语大学国际金融贸易学院,上海,200083)

一、引言

党的十九大指出 “我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。城乡居民收入差距的扩大是中国经济不平衡的一个具体体现,受到学者们的长期关注。现有的研究(蔡昉,杨涛,2000;陈斌开,林毅夫,2013)认为,政策的调整对城乡收入差距具有重要的影响,如改革开放前的重工业优先发展战略和改革开放后的系列城市偏向政策均不同程度扩大了城乡居民收入差距。进入21世纪以后,中国政府开始逐步推行一系列的惠农政策,如免除农业税、种粮直补、推行新型农村合作医疗、构建农村低保等,从2004年到2019年,中央一号文件连续16年关注“三农”问题,意味着中国正在逐步实施城乡发展再平衡战略。

近年来,中国政府一直致力于发挥互联网在经济发展中作用的政策推行,互联网从三次产业向二次产业与一次产业渗透,从城市向农村快速渗透,其中一个典型的是事实是,中国农村大量“淘宝村”的兴起,使得电子商务成为了中国农村居民创收的重要方式,互联网对中国农村居民的生产和生活影响已经显现。中央一号文件也从2016年开始强调互联网在农村经济社会发展中的作用,并且在2019年明确提出“实施数字乡村战略”。

在政策和市场的双重作用下,中国城乡居民在互联网接入不平等上的“数字鸿沟”正在逐步消失(邱泽奇,等,2016)。本文基于2005-2016年的中国的省级面板数据,对互联网能否有效阻滞城乡居民收入差距扩大进行实证检验。研究发现互联网显著地阻滞了中国城乡居民收入差距的扩大,在西部省份这种阻滞作用更加大,移动互联网的发展提升了农村居民访问互联网的便利性, 2010年之后3G和4G技术在中国的应用与普及,使得上述阻滞作用更加明显。

与现有的文献相比,本文可能存在如下两方面的创新,一方面,将现有的互联网经济研究从考察互联网与经济增长的关系讨论拓展到互联网与经济发展的关系研究,讨论了互联网对中国城乡居民收入差距的影响,对新时代中国经济平衡和充分发展有一定的借鉴意义。另一方面,本文采用门槛回归模型验证了互联网在阻滞城乡居民收入差距扩大上的网络效应现象,有别于现有文献从个体微观层面实证分析而无法把握宏观上互联网的网络效应技术经济特征。

后文的结构安排为:第二部分是对现有的研究文献进行回顾;第三部分提出计量模型,同时对变量与数据进行说明;第四部分分析实证研究结果;第五部分提炼研究结论。

二、文献回顾

与本文研究相关的研究是城乡居民收入差距和互联网经济两大主题,本文将对此两大类的研究分别进行文献梳理。

(一)城乡居民收入差距相关研究

经济增长与经济发展是经济学研究的两大核心主题,特别是二战结束后,西方强国的附属国和殖民地纷纷独立,关于这些国家和地区的兴起、赶超以及人民生活水平的提高成了经济学家急切关注的问题,因此以经济增长理论为基础,关注发展中国家经济发展道路选择、经济制度选择以及经济结构转变等问题的研究成为了经济学家关注的新焦点,就此建立了一系列的发展经济学理论。其中,较为经典的是刘易斯建立的二元经济结构模型(Lewis WA,1954),为发展中国家的经济发展提供了有效的理论指导。大部分发展中国家正式把握住了自身二元经济结构的特征,依靠传统部门不断为现代部门提供剩余劳动力从而有效保证了本国经济整体上的高速增长。

但是,在经济整体高速增长的同时,这些发展中国家内部的发展却存在着极大的不平衡。按照刘易斯模型的假设基础,传统部门和现代部门在劳动生产率有着较大的差异,由此导致了两部门的居民收入也出现了较大的差别,这是大多数发展中国家不得不面对的一个现实。其中最为经典的是库兹涅兹(Kuznets,1955)关于经济增长和收入分配不平等呈倒U型的假说,此后关于发展中国家如何在保持整体高速发展过程中解决内部的不平衡发展问题成为了发展经济学所研究的重点。

具体到中国,经济发展不平衡的一个表现是城乡居民的收入差距问题,2018年中国第一产业生产总值占国内生产总值为7.2%,而农村人口占总人口比重却高达40.43%,城乡居民人均可支配收入比为2.601根据国家统计数据库提供的数据计算。。学者们对此给予了密切关注,研究主要存在两方面内容。

一方面,学者们基于新中国成立以来经济发展的特征,分阶段多角度试图寻找中国城乡收入差距持续存在的历史原因。陈斌开和林毅夫(2003)研究认为政府在实施重工业优先发展战略时,将会抑制金融来降低资本密集型产业的生产成本,导致金融市场的“机会不平等”,穷人财富增长缓慢从而扩大了城乡收入差距。陆铭和陈钊(2004)研究认为地方政府的系列城市倾向的经济政策扩大了的城乡收入差距持续存在,蔡昉和杨涛(2000)研究认为除了发展战略与城市倾向的经济政策之外,传统经济体制遗留的制度障碍亦是中国城乡差距持续存在的原因。陈斌开和林毅夫(2013)研究认为中国政府重工业优先发展战略延缓了城市化进程从而扩大了城乡收入差距。

另一方面,学者们积极寻找着阻滞中国城乡差距扩大的有效对策。张秀娟(2015)基于1978—2013年省级的面板数据,发现1996年的农村金融改革对城乡收入差距起到缩小作用。叶志强和陈习定等(2011)基于中国省级的面板数据实证研究发现金融发展与农村居民收人增长显著负相关,并且扩大了城乡收人差距;刘玉光和杨新铭等(2013)研究发现中国金融发展确实发挥着拉大城乡收入差距的作用。孙永强和万玉琳(2011),姚耀军(2010)应用协整理论进一步支持了金融发展规模扩大了城乡收入差距的观点。徐远华(2014)研究则认为应该从金融发展效率和金融发展的规模两个维度看待问题,金融发展效率会扩大城乡收入差距,金融发展的规模则可以缩小城乡收入差距,在中国,上述两种影响是前者强于后者,因此总体上金融发展扩大了城乡收入差距。乔海曙和陈力(2009),杨楠和马绰欣(2014)的研究发现了我国金融发展对城乡收人差距的作用是先扩大和缩小,呈现典型的倒U型特征。此外,钱忠好和牟燕(2013)的研究也发现土地市场化与城乡居民收入差距之间的倒U型关系,认为政府可以不断推进土地市场化水平降低城乡居民收入差距。史清华、晋洪涛和卓建伟(2011)基于上海2281户农民的调查,发现多元的就业途径、多源的财产收入和多重的社会保障使得被征地农户收入不降反升。吕炜和高飞(2013)比较了扩大户籍比率和减小公共服务差异两种市民化措施,发现前者拉大城乡收入差距,而后者则缩小城乡收入差距。欧阳志刚(2014)的研究认为推进城乡商品市场和要素市场的一体化措施可以阻滞城乡收入差距扩大。宁光杰(2009)基于2006年中国健康与营养调查(CHNS)的数据进行分位回归发现由于低收入阶层的教育收益率低下,单纯教育扩张并不必然缩小收入差距。杨晓军(2013)基于1993—2010年省级面板数据的研究却发现随着时间推移,增加农户人力资本投资尤其是教育投资有助于缩小城乡收入差距。

(二)互联网经济相关研究

近几年,世界经济社会发展最为明显的特征是以互联网为依托的虚拟经济异军突起,互联网在各国经济中已经突破了单纯的信息技术的作用,而是成为了国民经济运行的平台,企业变革与产业转型升级的主要思维(郭家堂,骆品亮,2016)。在宏观领域,Czernich & Falck et al(2011)、Koutroumpis(2009)、Chu(2013)、韩宝国和朱平芳(2014)、何仲和吴梓栋等(2013)、林娟和汪明峰(2014),张越和李琪(2008)采用各国数据研究均发现了互联网能显著促进经济增长,郭家堂和骆品亮(2016)研究发现互联网有效提升了中国的全要素生产率。

微观层面上,周广肃、孙浦阳以中国家庭追踪调查数据(CFPS)为基础,实证研究发现互联网促进了居民的幸福感,这种作用在中等收入阶层、中等教育阶层较为明显(周广肃、孙浦阳,2017)。许竹青,郑风田等(2013)研究发现农业信息可以显著提高易腐农产品的销售价格。李雅楠和谢倩芸(2017)基于2004-2011年中国营养与健康调查数据(CHNS)研究发现互联网使用能够提供个体工资收入,互联网可以降低整体工资不平等。王子敏(2017)采用2013年中国8个地级市的流动人口动态监测调查数据研究发现互联网所导致的技能偏向不利于流动人口就业,但可以显著提升就业稳定性。Stevenson(2009)、Kuhn & Skuterud(2010)基于美国劳动力市场数据研究发现互联网能为就业者提供更加对称的信息,加大了劳动力市场人员的流动性,互联网可以帮助失业者重新就业。韩长根、张力研究发现互联网普及对城市和农村居民的收入影响都为正,缩小城乡收入差距(韩长根、张力,2017)。

由此可见,现有的学者关于互联网对城乡收入差距的影响关注还较少。近年来,中国政府先后提出了“宽带中国”战略和“互联网+”行动计划,拟充分发挥互联网对中国经济的提质增效的作用,随着各省份地方政府的“互联网+”计划政策落地以及农村互联网基础设施的完善,特别是移动互联网的普及,互联网对中国的城乡居民生活的影响不可忽视。那么互联网能够有效阻滞中国城乡居民收入差距的扩大?互联网对城乡居民收入差距的影响是否存在区域差别?2010年之后,中国移动互联网迅速发展会对城乡居民收入差距产生什么样的影响?本文将对上述学界关心的问题展开讨论。

三、计量模型、变量与数据说明

(一)计量模型

本文参考陆铭和陈钊(2004),陈斌开和林毅夫(2013),叶志强、陈习定和张顺明(2011)等学者关于中国城乡收入差距实证研究模型,构建如下计量模型。

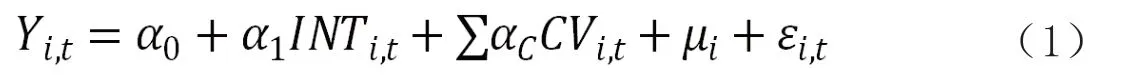

其中,i表示省份,t表示年份,INT为本文的核心解释变量互联网,Y为被解释变量,在后文的实证回归分析中使用衡量城乡居民收入差距的Theil指数,此外,在模型中我们还增加了一些控制变量CV以此提高估计结果的准确,μi表示不可观测的的个体固定效应,εi,t表示随机误差项。

(二)变量设定

1.被解释变量

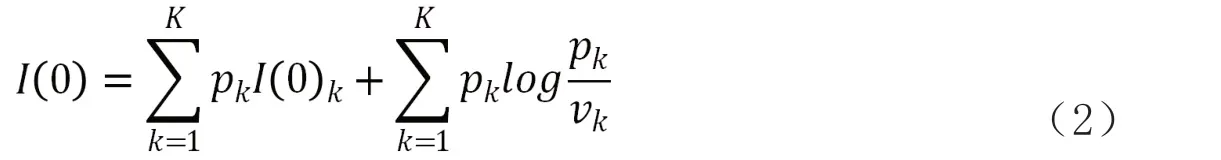

城乡居民收入差距指数。现有文献衡量城乡居民收入差距经常使用城乡居民人均收入比和泰尔指数,后者在前者的基础上进一步考虑了城乡人口的变动(欧阳志刚,2014),考虑到中国二元经济结构的中农村人口比重较大,并且随着城市化的推进存在着城乡人口结构的变化,度量中国的城乡收入差距时采用泰尔指数会更准确(王少平,欧阳志刚,2008),因此本文的核心解释变量采用泰尔指数。具体的计算方式是采用了Schwarze(1996)对泰尔指数公式进行将某一省份的人口分K组后的泰尔指数分解公式:

上式中第一项表示组内差异,第二项表示组间差异,本文将每个省的人口分为城市居民和农村居民两组,因此可以用(2)式中第二项度量各个省份的城乡居民收入差距,具体为

2.核心解释变量

互联网发展水平(INT)。本文讨论的是互联网对居民收入水平的影响,将采用互联网用户规模来衡量互联网发展水平。互联网用户规模主要有主机数量和用户数量两大指标。主机特指拥有独立的IP地址的联网计算机(黄文波、王浣尘和张文桥,2000),考虑采用智能手机联网的用户并没有固定的IP地址,同时一台有固定IP地址的计算机也有可能被多个用户共享,主机指标准确性不大。已有文献的研究中,通常将上网人数除以人口总数以此计算出居民互联网渗透率用来衡量互联网发展水平。这也是联合国宽带委员会在每年发布的《宽带状况》研究报告中采用的指标。本文用各省的年度网民占该省年度末的总人口比例表示该省的互联网普及率,以此来衡量各地区的互联网发展水平。

3.控制变量

为了得到无偏的估计结果,参考陈斌开和林毅夫(2013),叶志强、陈习定和张顺明(2011),陆铭、陈钊和万广华(2005),钱忠好、牟燕(2013)等大部分学者关于中国城乡收入差距的实证研究的文献,实证模型同时增加金融发展水平、对外开放、人力资本、国有企业改革和产业结构等变量加以控制。

金融发展水平(Finance)。很多学者都关注了金融发展对城乡收入差距的影响,得出的结论较为丰富,并且随着研究所选取的时间段不同,结论也出现了较大差异,鉴于上述原因,本文参考叶志强、陈习定和张顺明(2011)、欧阳志刚(2014)等人的研究思路将金融机构年末的信贷余额占GDP的比重作为衡量各个省份的金融发展水平,作为实证模型的控制变量。

对外开放(Openness)。40年来,中国通过对外开放不断融入国际市场(陆铭和陈钊,2004),中国在全球价值链中分工中,“劳动密集型”制造业部门的地位高于“资本和技术密集型”制造业部门(周升起,兰珍先和付华,2014),说明中国加入全球价值链分工主要是发挥了劳动力成本低的优势,这些低成本的劳动力主要来自于农村的剩余劳动力,因此对外开放可以增加农村居民的收入水平。此外,城市作为制造业以及贸易服务的聚集地,城市居民受益于对外开放所带来的红利将会更多(陈斌开和林毅夫,2013)。因此对外开放对城乡收入差距的影响可正可负,需要实证检验。本文选取了各个省份进出口总额占GDP的比重来衡量该省份的对外开放水平。

人力资本(Edu)。内生增长理论认为经济的增长的主要源泉是社会知识的积累所支撑得创新活动(Barro RJ,Lee JW,1994;Romer PM,1989),教育对劳动者的收入和经济增长的影响不可忽视。陈斌开、张鹏飞和杨汝岱(2010)研究发现教育水平差异影响了中国城乡收入差距。宁光杰(2009)研究则认为教育水平只是解释较小部分的个人收入差距。本文采用教育平均年限衡量各省份的人力资本水平。

国有企业改革(NSOE)。国有企业改革是中国市场经济建设的重要举措,国有企业改革一方面推动了国有企业用工的户籍限制,为农村流动人口提供了可能的就业机会,另一方面国有企业改革促进了各行各业民营经济发展,民营经济在吸收农村流动人口就业上的能力得以提升。本文用非国有企业就业人数在总就业人口的比例衡量国有企业改革的程度。具体指标计算用“1—国有企业就业人数/总就业人口”计算得到。

产业结构(INS)。产业结构调整会影响城乡居民的收入差距(穆怀中,吴鹏,2016;陈斌开,林毅夫,2013),由于在中国城市化进程中第三次产业较好地解决农村剩余劳动力就业问题,本文选择第三产业占GDP的比重作为省份产业结构的代理变量。

(三)数据说明与描述性统计

本文的数据为省级面板数据,北京、上海、天津和重庆作为直辖市,其互联网水平、开放程度高于其他省份,在研究城乡居民收入差距问题时,直辖市的数据有可能成为异常值(陆铭和陈钊,2004),需要删除,最终采用的是27个省份数据进行实证分析。同时结合相关数据可得性2如2018年开始中国互联网络信息中心(CNNIC)的研究报告不再公布各省份的网民规模数量,因此我们关于2017年年底的网民规模数据也缺失。我们还比对了《中国统计年鉴》的其他年份统计数据,发现年鉴中的网民规模数据与中国互联网络信息中心(CNNIC)的研究报告的数据是相同的,因此我们推断《中国统计年鉴》的各省份网民规模数据来自于中国互联网络信息中心(CNNIC)的研究报告,2018年的《中国统计年鉴》中也缺少关于2017年的各省份网民规模统计数据。,将研究的时间段定为2005-2016年。

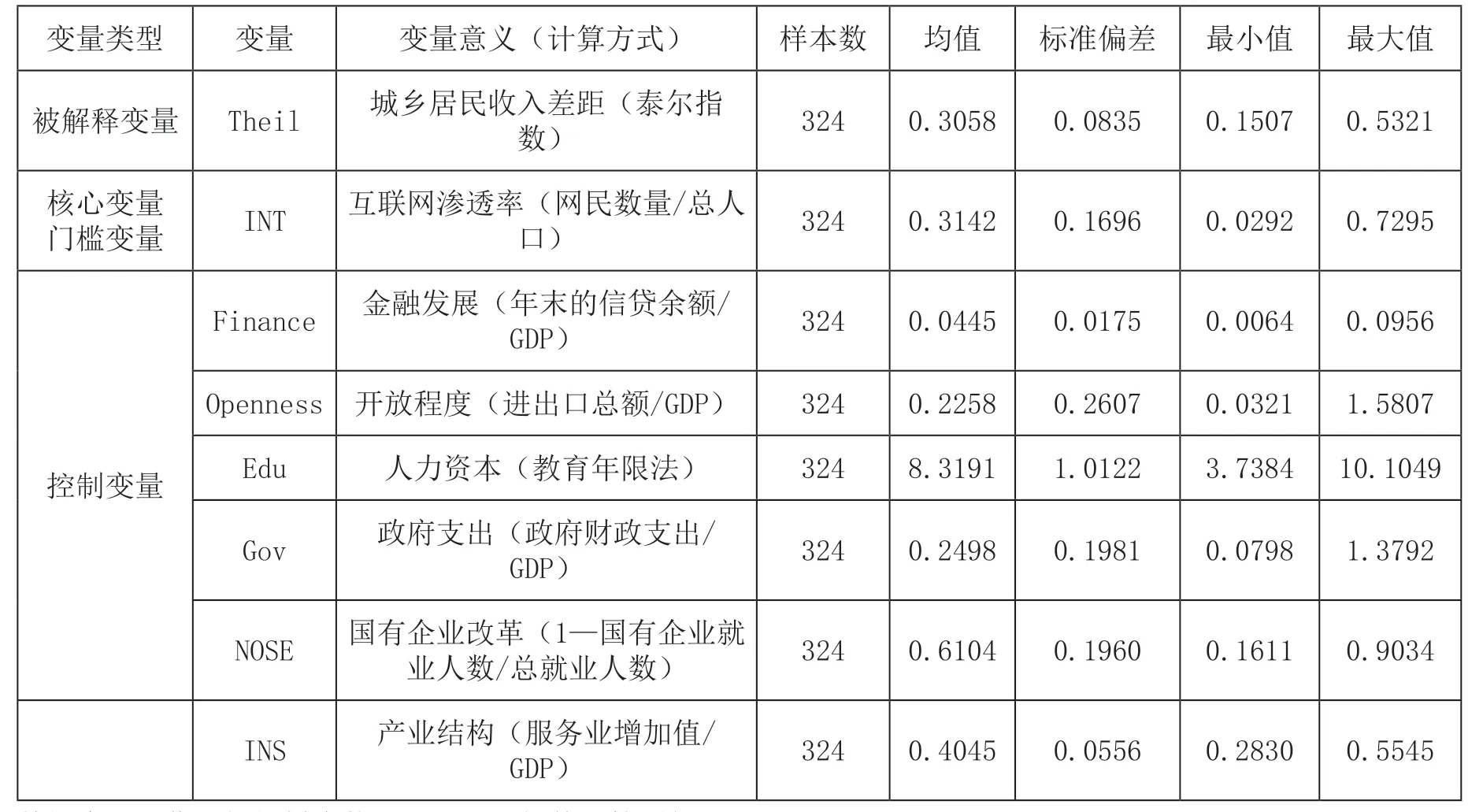

本文核心解释变量网民数量来自于每年年初中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的统计报告。被解释变量的数据来自于样本期间《中国统计年鉴》,城市化水平计算所用的数据来自《中国人口和就业统计年鉴》。国有企业改革指标计算数据来自于《中国劳动统计年鉴》。进出口总额采用中国人民银行公布的当年美元汇率将美元统计单位转换为人民币单位在进行指标计算。其他数据无特殊说明均来源于《中国统计年鉴》。本文所涉及的所有变量及其描述统计特征如表1所示。

表1 变量说明及其描述性统计特征

四、实证结果分析

在具体的实证回归分析之前,采用方差扩大因子法(variance inflation factor)对解释变量的多重共线性进行检验,结果显示最大的VIF值为5.34,平均VIF值为3.84,均远小于经验法则值10,较好控制了解释变量多重共线性对回归的影响。此外,后文的所有回归分析中均采用了聚类稳健标准差。

(一)基本回归

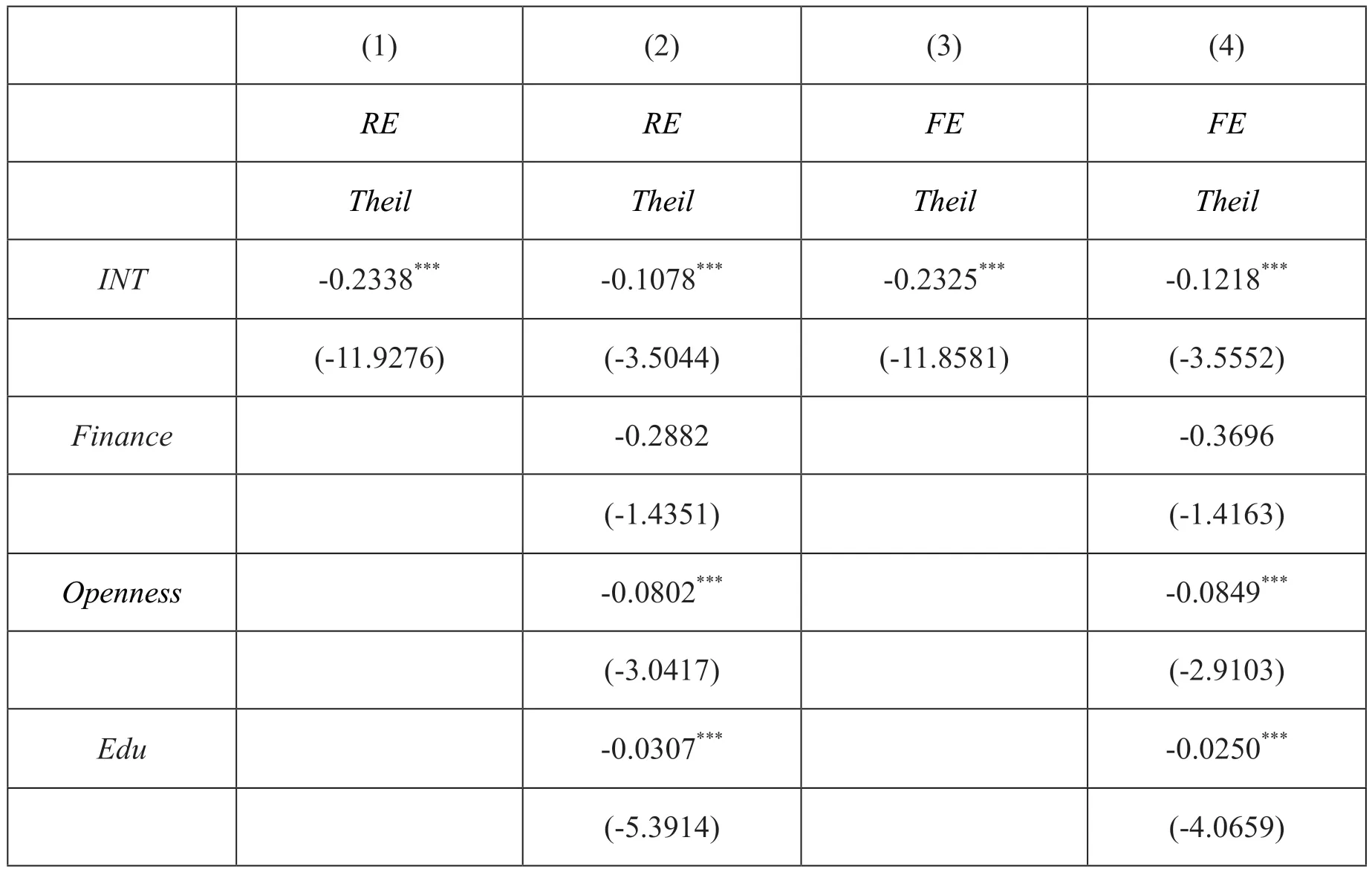

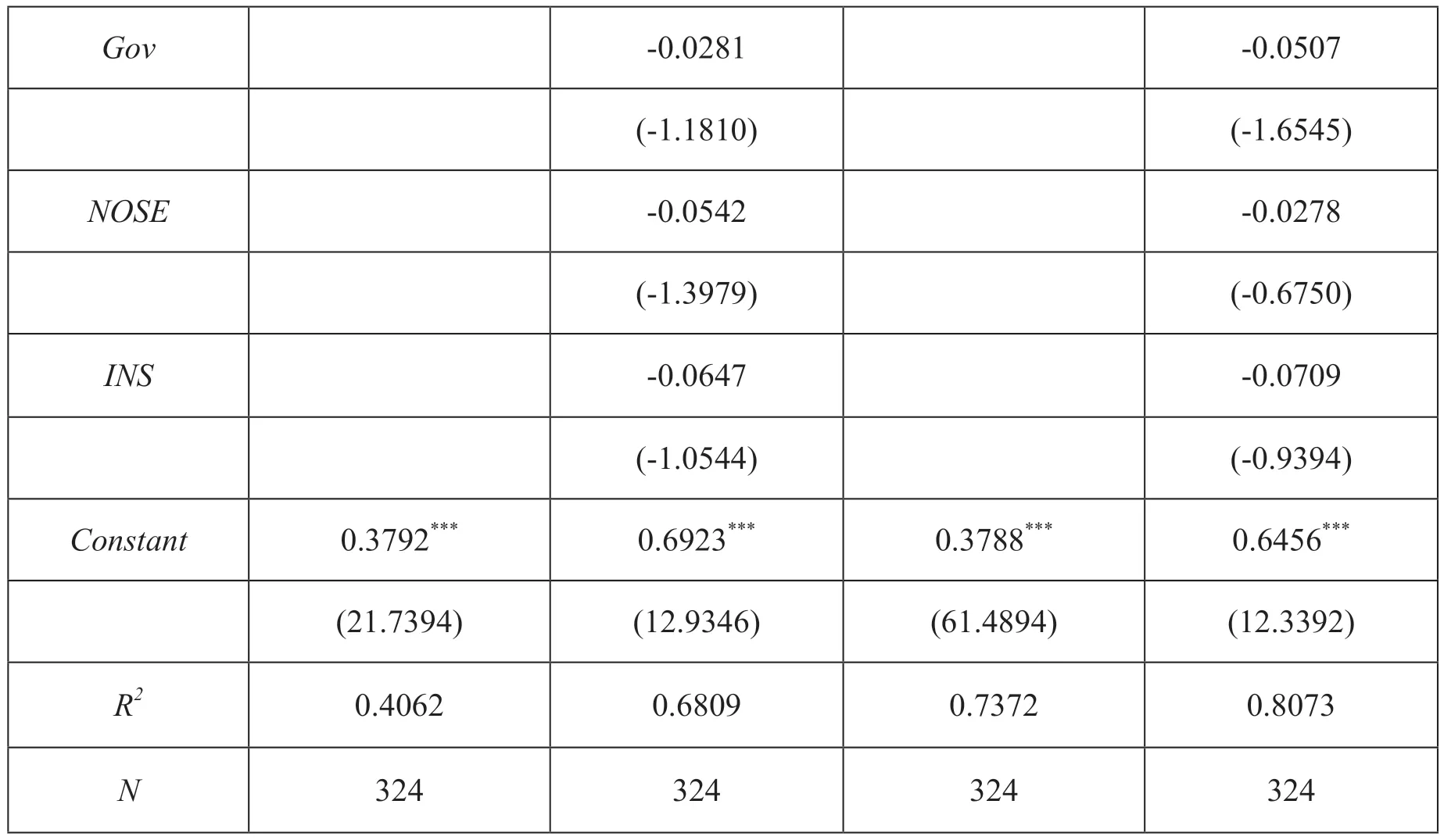

在实证模型的公式(1)中μi可能与所有解释变量均不相关,也可能与某些解释变量相关,据此面板数据的基本估计策略有两种模型,分别是随机效应模型和固定效应模型,两种模型对样本数据进行估计结果如表2所示。

表2的模型1和模型2采用的随机效应模型的估计结果,即假定μi与所有解释变量都不相关的估计结果。在模型1中,本文的核心解释变量INT的系数为负,1%水平上显著,即互联联网有效地阻滞了城乡居民收入差距的扩大,模型2是在模型1的基础上增加了一系列控制变量后的估计结果,在模型2中核心解释变量INT的系数有所下降,符号依然为负,显著性水平没有变化,但是模型的R2从0.4062提升到了0.6809,可见增加控制变量后有助于模型的解释力度提升。

表2的模型3和模型4采用的固定效应模型的估计结果,即假定μi可能与某些解释变量相关的估计结果。在模型3中核心解释变量INT的系数与采用随机效用模型估计(即表2的模型1)的结果非常接近,模型4是在模型3的基础上增加了前文所述的控制变量后的估计结果,可以发现,核心解释变量INT的系数符号保持为负,显著性保持为1%水平。

表2 互联网对城乡居民收入的影响实证检验

注:括号内的数值是经过稳健性调整后的t值,*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著。资料来源:作者基于Stata14软件估计。

综上所述,在考虑了不同面板数据估计策略和控制变量的影响的情况下,互联网有效地阻滞了中国城乡居民收入差距扩大的结论均成立。个体不可观测的异质性通常会对解释变量有影响,面板数据使用固定效应模型较为常见(陈强,2014),比较表2的四个模型的R2,可以发现采用固定效应模型的回归结果均高于随机效用模型,但是具体还需要采用数据进行检验。本文采用辅助回归的办法进行检验是固定效应模型还是随机效应模型,检验结果发现p值为0.0000,即拒绝随机效应模型的原假设,应该采用固定效应模型,后文本文将以固定效应模型回归结果(表2的模型4)作为基准模型。

除了核心解释变量,本文的回归模型还包含了一系列的控制变量,接下来本文以表2的模型4为基准,对控制变量的回归结果进行简单解释。除了核心解释变量之外,在样本期间对城乡居民收入差距起到阻滞作用的还有对外开放水平和人力资本。其中对外开放(Openness)对城乡居民收入差距的影响为负,显著性水平为1%。一个可能的原因是中国加入WTO后,主要以 “劳动密集型”制造业部门融入国际市场(周升起,兰珍先和付华,2014),有助于农村的剩余劳动力低成本优势的发挥,增加了农村居民的收入水平,缩小了其与城市居民收入水平的差距。人力资本(Edu),发现Edu的系数为负,且1%水平上显著,即人力资本有助于城乡居民收入差距的缩小,由于本文采用的是年限法衡量各省份的人力资本, 该结论一定程度上验证了内生增长理论关于人力资本对社会经济影响重要性的观点,教育对劳动者的收入影响不可忽视。

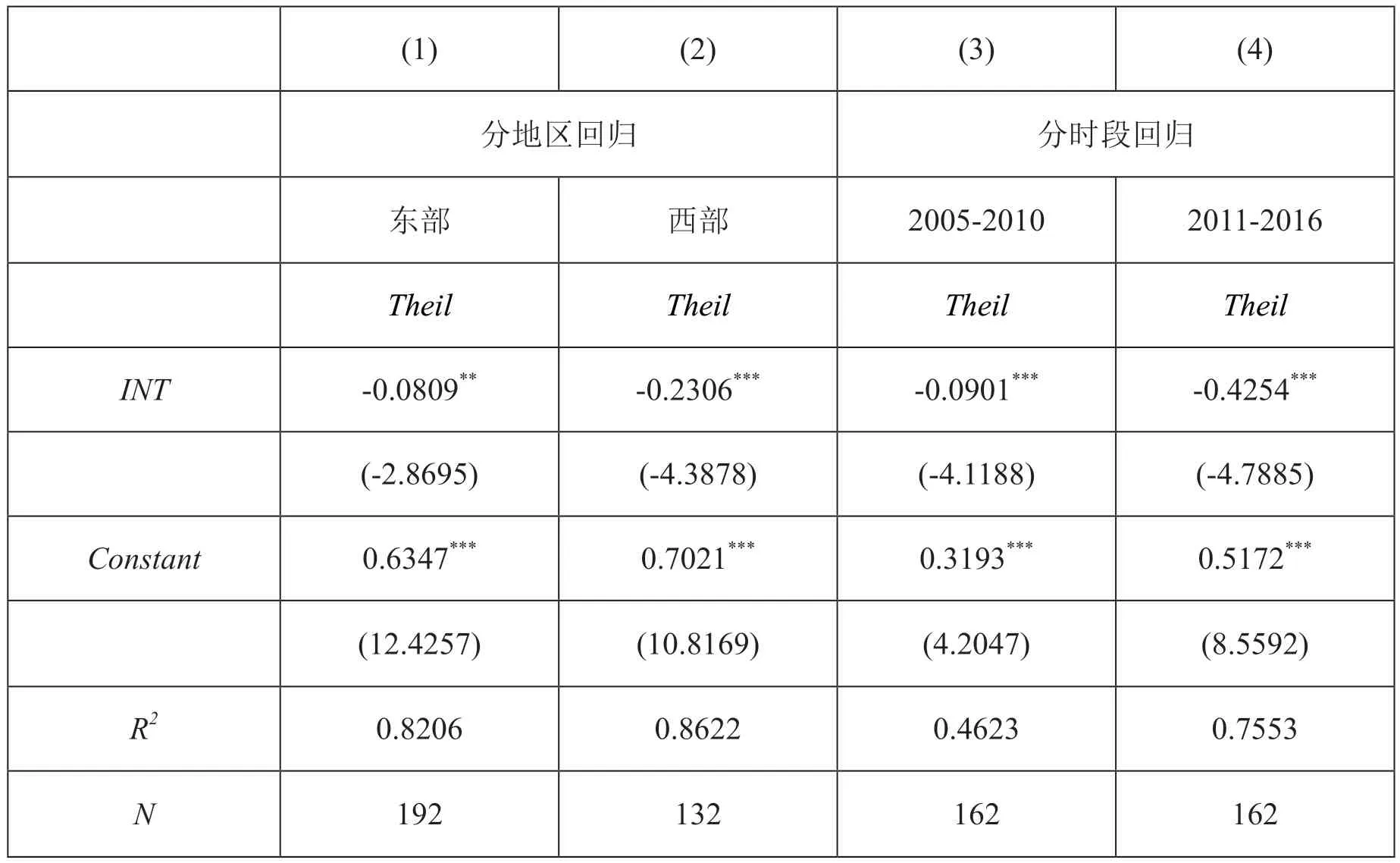

(二)地区与年份差异分析

关于中国宏观经济和社会问题的研究文献中,由于中国经济发展的不平衡存在,区域之间的经济发展水平差异较大,互联网发展也不例外,因此为了检验互联网对中国城乡居民收入大部分研究者都关注了区域的差别,本文将样本划分为东部和西部两大组3分成东部和西部讨论主要是为了保证样本分组后,每组样本数量的足够性。具体的,东部省份包括河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东和海南;西部省份包括内蒙古、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。进行分别回归,结果如表3的模型1和模型2所示,比较两个模型核心解释变量的系数和显著性可以发现互联网对城乡居民收入差距的阻滞效应上西部省份明显高于东部省份,这一定程度上验证了互联网的跨时空属性,即西部省份借助互联网突破了发展过程中地理因素的限制。

此外,考虑到样本期间正是中国互联网蓬勃发展时期,特别是2008年中国开始3G商业化运行试点,2009年移动互联网开始兴起,中国居民访问互联网的终端开始从个人电脑向智能手机迁移,网民访问互联网突破了终端地理位置的约束,这对农村居民意义非凡。因此我们预测,在样本期间,如果分时间段对互联网的效应进行检验的话,可能会出现较大的差别。为了证明上述预测的准确性,本文继续将样本分为2005-2010年和2011-2016年两个时间段进行分别回归,回归结果如表2的模型3和模型4所示,可以发现在这两个模型中核心解释变量INT显著性都达到了1%水平,但是模型4的系数远高于模型3的系数,即2010年之后互联网对城乡居民收入扩大的阻滞效应明显高于2010年。我们对此的解释是移动互联网有助于农村居民的网络普及率提升,为农产品的销售提供了新的渠道,也农村居民进城寻找工作提供了新的媒介,这些都有助于农村居民收入的改善,因此缩小了城乡居民的收入差距。

表3 地区与时间差异固定效应模型分析

(三)网络效应分析

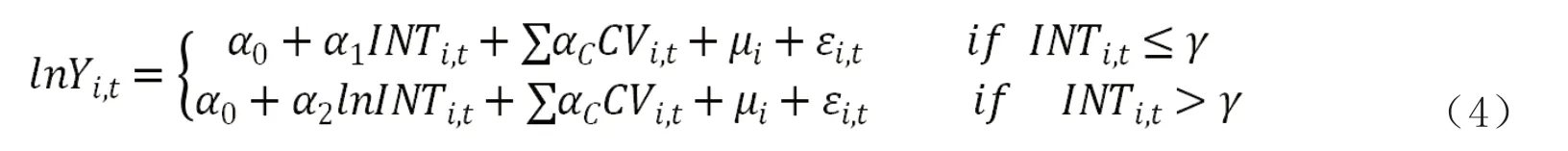

互联网作为一种通信技术通常存在着网络效应的技术经济特征(郭家堂和骆品亮,2016),前文的分时段回归检验发现2011—2016年期间互联网对城乡居民收入差距的阻滞效应要大于2005-2010年期间,其中还有一个可能的原因是移动互联网的发展提升了互联网渗透率。如果从网络效应的角度分析该现象将会更加明了,即随着农村居民的互联网普及率上升,扩大了整个互联网用户规模,实现了网络效应的临界规模(critical mass)(Rohlfs J,1974)的突破,互联网对城乡居民收入差距的阻滞效应也会越来越明显。换句话说,互联网对城乡居民收入差距的阻滞作用是非线性的。本文接下来参考郭家堂和骆品亮(2016)的研究思路采用门槛回归模型(Hansen BE,1999)对互联网上述网络效应进行实证检验。具体的模型构建如下

其中,ϒ为门槛值,即互联网的普及率,(4)式中的其他变量的意义同式(1)。当然,(4)式只是一个单一门槛模型,基于(4)式可以很方便地将其扩展为多重门槛模型。

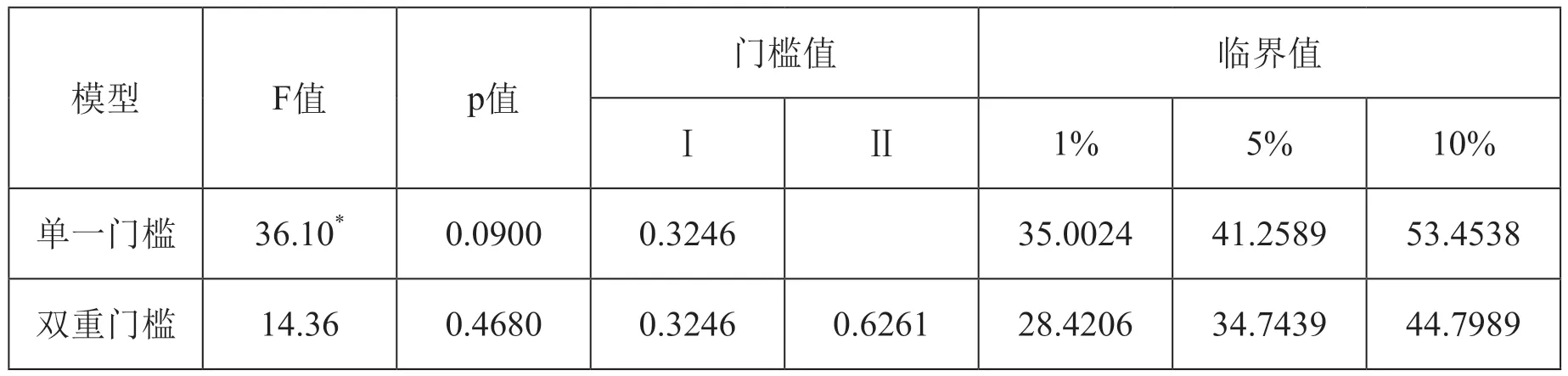

门槛回归分析需要做两个基本检验,一个是关于门槛效果是否显著的检验,另一个是门槛值是否等于真实值的检验。对于第一个检验,本文依次按照存在单一门槛、双重门槛进行检验,检验结果如表4所示,检验结果支持使用单一门槛模型。具体的门槛值为0.3246。

表5 门槛识别检验结果

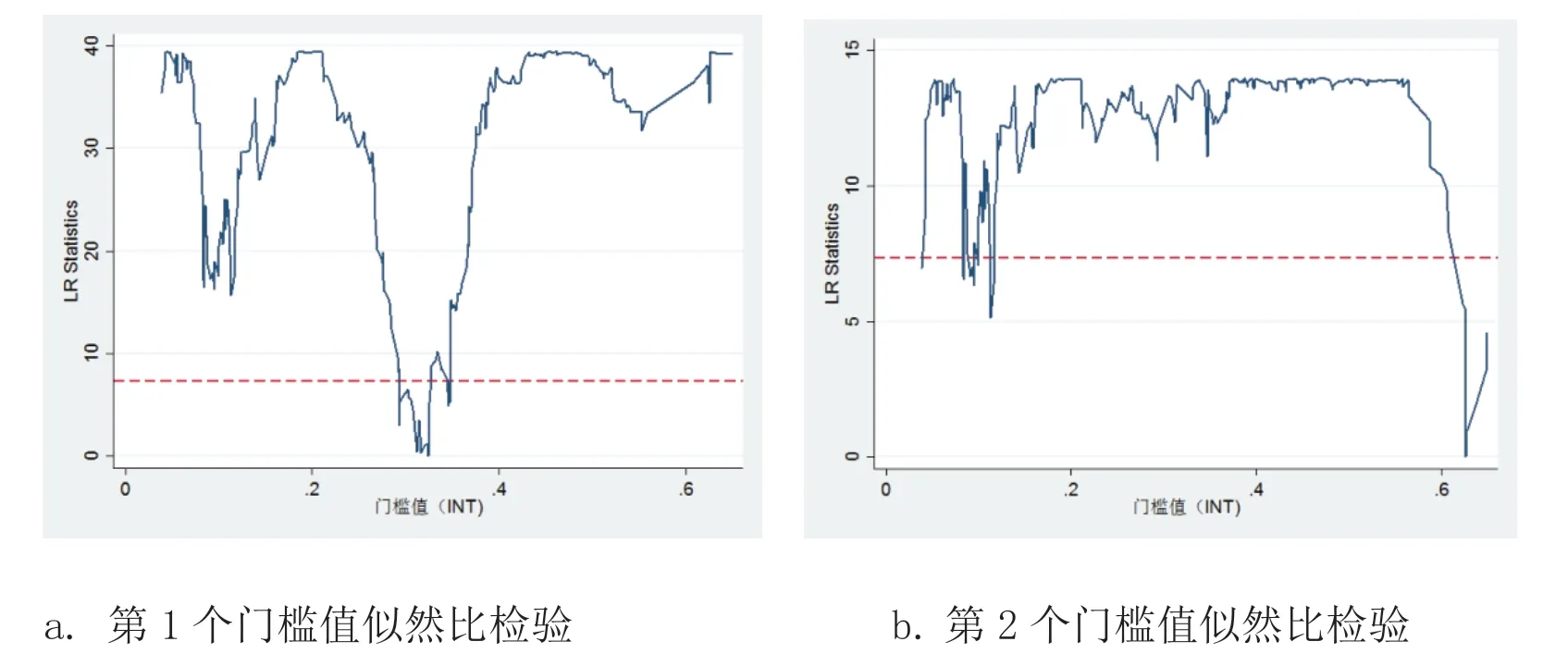

当然,还需要对上述的门槛值进行真实性检验,检验采用的是Hansen(1999)建议的似然比检验统计量LR,采用5%的显著性水平,对应的LR的临界值为7.35,检验结果显示不能拒绝为真实值的原假设,图1的左图展示了上述门槛值及其检验结果。为了更加清晰的展示门槛识别的结果,图1的右边将第二个门槛值的LR检验结果也进行了展示,可以发现第二个门槛值的置信区间过大,因此不宜采用双重门槛模型,进一步验证了应该采用单一门槛模型对样本数据进行分析的结论。

图1 门槛估计值及其置信区间示意图

总而言之,门槛模型的两个基本检验结果认为,中国的互联网普及率达到32.46%(对应门槛值为0.3246)后互联网对城乡居民收入差距的阻滞效应将得到显现。如果以门槛值0.3246为标准,以年份为单元将样本划分为互联网低渗透率省份和高渗透率省份高两个区间,结果如表6所示,可以发现从2010年开始,数量上互联网高渗透率的省份开始突然增长,短短一年后,高渗透率的省份数量便超过了低渗透率的省份数量,这很大的可能是因为移动互联网的普及,使得农村居民网民规模扩大,提升了整体的互联网渗透率,验证了前文时间分段回归的结论。

表6 2005-2016年各区间样本量(门槛值为0.3246)

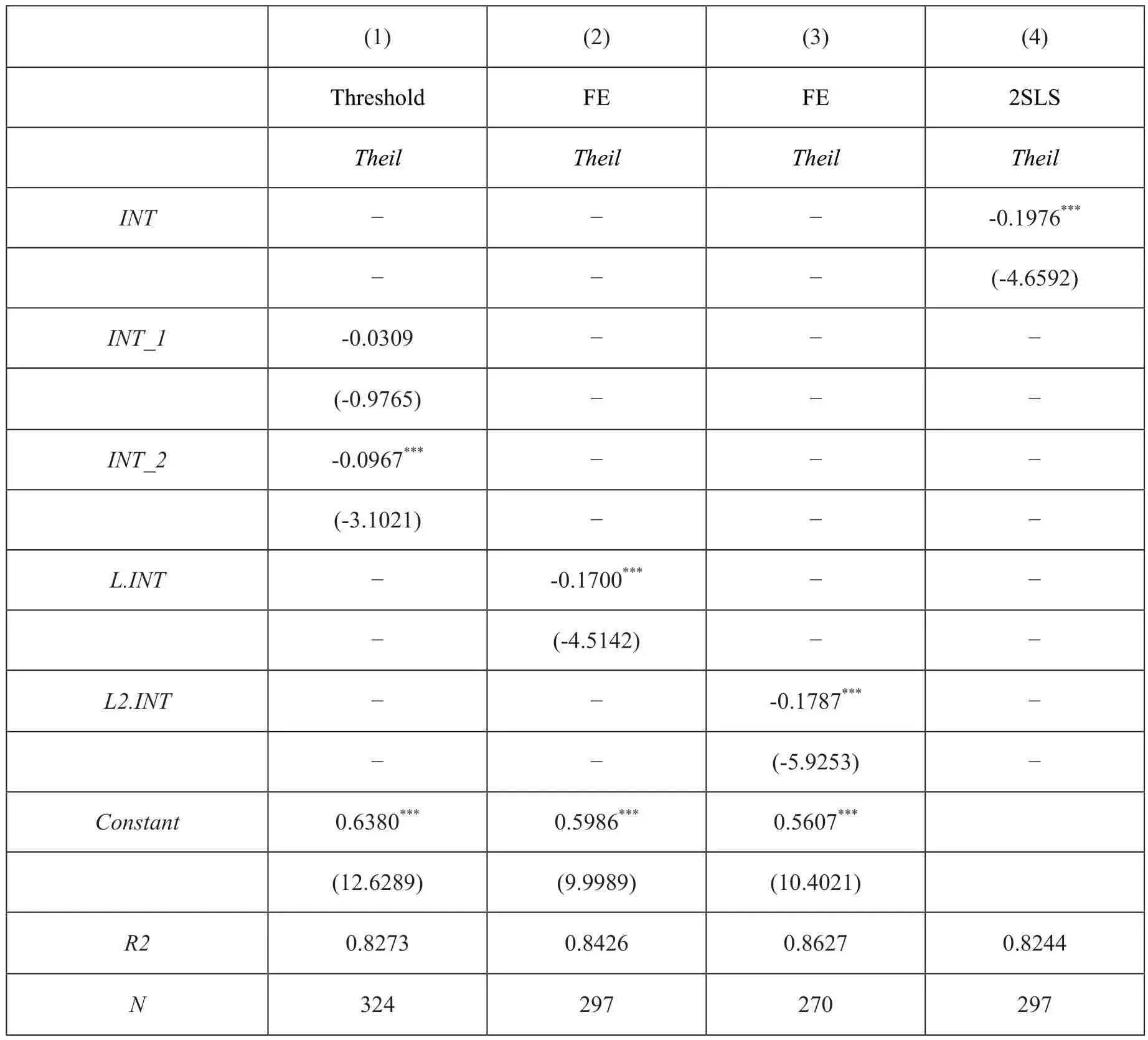

通过门槛回归模型的两个基本检验,接下来本文以门槛面板模型对样本数据进行回归,回归结果如表7的模型1所示,在该模型中,根据前文的单一门槛检验,为了表述方便,分别用INT_1和INT_2表示互联网低渗透率和高渗透率核心解释变量INT,可以发现,INT_1的系数虽然保持为负,但是不显著,INT_2的系数为负,值为0.0967,略低于基准回归的系数0.1218(参见表2模型4),但是显著性水平为1%。由此可见,互联网对城乡居民收入差距的阻滞作用的确存在网络效应,只有当互联网渗透率或者普及率达到一定水平的时候,互联网的上述作用才会得到显现。

表7 门槛回归和内生性控制回归结果

(四)内生性控制

内生性是实证分析中不可忽视的问题,为了减轻内生性的影响,一方面,本文尽量提升数据的可靠性,主要做法是采用国家统计局数据,通过多种渠道对数据进行了比对,如本文的核心解释变量互联网网民规模数据主要取自中国互联网络信息中心(CNNIC)的研究报告,同时本文还将数据与中国统计年鉴数据做了比对4比对结果是发现两者的数据是完全相同的。。另一方面,本文为了控制遗漏变量的影响,采用了面板数据,同时参考了现有研究文献的结论增加了一系列的控制变量。

接下来,本文将参考郭家堂和骆品亮(2016)的研究思路对互为因果所导致的内生性问题加以分析。具体的做法是用互联网的滞后项作为新的核心解释变量进行回归分析,其基本逻辑是互联网的滞后项通常会对当期互联网产生影响,进而影响当期的城乡居民收入差距,但是当期的城乡居民收入差距不可能反过来影响互联网的滞后项,因此,如果用互联网的滞后项进行回归,结果依然显著的话,我们就可以判断互联网与城乡居民收入差距关系中主因是互联网。按照上述思路,本文用互联网的滞后一期和滞后二期作为新的核心解释变量进行分别回归,得到表7的模型3和模型4,结果发现,在这两个模型中,L.INT和L2.INT的系数都为负,且在1%水平上显著,即在互联网是影响城乡居民收入差距的主因。

为了稳健起见,本文继续采用核心解释变量滞后期(L.INT)作为当期的工具变量对内生性加以控制。首先,对工具变量不可识别进行检验,原假设是“工具变量识别不足”,Kleibergen-Paap rk LM 统计量17.618,p值为0.0000,拒绝原假设;接着,对弱工具变量进行检验,假设是“工具变量弱识别”,检验的结果是Kleibergen-Paap rk Wald F值是1734.645,远高于10% 显著水平的临界值16.38,即拒绝原假设;最后对核心解释变量内生性进行检验,原假设是在该模型中INT是外生的,检验的p值为0.0000,拒绝原假设。由此可见,采用核心解释变量滞后期(L.INT)作为当期的工具变量进行2SLS回归会更加合适,具体的回归结果如表7的模型4所示,可以发现该模型中核心解释变量INT为1%水平显著,系数符号为负,值为0.1976,高于基准回归表2的模型4的值0.1218,由此可见,在控制了内生性后,互联网对城乡居民收入扩大的阻滞效应更为明显,本文的基准回归结论稳健。

五、结束语

本文利用2005-2016年中国省级面板数据,对互联网与城乡居民收入差距的关系进行了实证检验。主要得到如下的结论:第一,研究发现在样本期间,互联网对中国城乡居民的收入差距具有显著的阻滞作用。第二,由于互联网的跨时空特征,在区位优势不明显的西部省份互联网阻滞城乡居民收入扩大的效应更加明显。第三,2010年以后,移动互联网的蓬勃发展,提升了互联网在农村居民群体的普及率,互联网在阻滞城乡居民收入扩大上的作用变得更大。第四,互联网阻滞城乡居民收入差距扩大具有网络效应,在样本期间,32.46%的互联网普及率是上述网络效应显现的临界值。

基于上述研究结论,本文提出如下政策建议:

第一,充分发挥互联网在平衡中国经济发展的作用。在数字化转型中,互联网的内涵变得更加丰富,已经从单一的信息技术拓展为一种经济运行的平台和产业升级的哲学思想(郭家堂和骆品亮,2016),中国地理面积辽阔,地理空间对经济发展的影响较大。本文的研究发现,互联网对西部省份的城乡居民收入阻滞效应高于东部省份,说明互联网的时空无限性有助于打破地理空间的局限性,对平衡区域间的经济发展具有积极的作用,未来通过互联网可以提升区域经济发展的一体化程度,实现生产要素的互联互通,消除消费市场的空间隔离。

第二,建设普惠性互联网基础设施,提升互联网在中国农村的渗透率。本文的研究发现互联网对中国城乡居民收入差距的阻滞作用存在着网络效应,即随着互联网普及率的提升,上述阻滞作用会变大,考虑到当前中国城市居民的互联网普及率已经较高,为了进一步提升互联网普及率,扩大网络效应的效果,未来需要考虑挖掘农村市场的互联网潜力。因此,未来需要考虑在农村市场建设普惠性互联网,为农村居民提供便捷的网络服务。

第三,探索基于互联网的精准扶贫模式。受到城乡二元经济结构的影响,中国的农村居民的就业机会低于城市居民,因此农村居民的贫困率也一定程度高于城市居民,农村居民成为了精准扶贫重点对象。一方面,精准扶贫在于精准识贫,因此可以利用互联网所衍生出的大数据技术加大识贫的准确率,提高现有扶贫政策的效果。另一方面,加大农村居民的互联网使用技能培训,培养农村居民的互联网思维,如通过电商平台消除农产品的销售过程中的冗余环节,拓宽农产品市场,加快农产品销售速度,降低农产品价格,致力于农产品销售供给侧改革,培养消费端的扶贫习惯等。