微创“修心门”

程蕾蕾

心脏瓣膜是咋回事

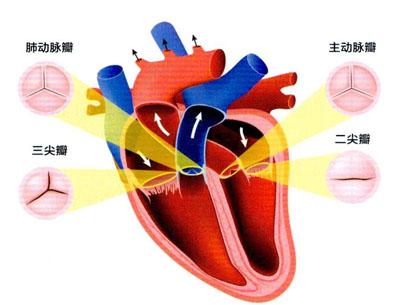

人体血液的正常流动有赖于心脏的有力搏动。心脏是全身血液循环的“发动机”,汇集身体各处回流的血液,然后再通过收缩将血液泵出。如此循环,周而复始。

心脏是一个空腔脏器,里面有四个腔,分别为左心房、左心室、右心房和右心室。每个人都能感知到自己的心跳,正常人的心跳次数为每分钟60~100次。

我们可以把心脏比作一个坚韧的“橡皮水泵”。当水泵内的血液汇集到一定程度后,“橡皮水泵”会收缩,将血液泵出(水泵清空);随后,“橡皮水泵”会舒张,再度容纳回流的血液。由于心脏具有“一张一弛”的特性,故在“橡皮水泵”的关键部位必须有“门”,避免血液发生倒流。

就像房门无法关拢,屋内会遭受风吹雨淋一样,心脏的“门”如果出了问题,就会造成心脏功能损害,致使其无法完成为全身脏器供应血液的功能。每个人的心脏里都有四扇“门”,分别为二尖瓣、主动脉瓣、三尖瓣和肺动脉瓣。

很多病友觉得,这四扇门的“名字”过于拗口。其实,这些名字都是大白话。位于左心房和左心室之间的“心门”有两叶,称为“二尖瓣”;位于右心房和右心室之间的“心门”有三叶,故名“三尖瓣”。主动脉瓣位于左心室和主动脉的连接处,肺动脉瓣位于右心室与肺动脉的连接处,它们都是三叶瓣。

心脏瓣膜病,就是“心门”打不开或关不上

当“心门”由于种种原因导致“打不开”或“关不上”,影响心脏功能时,就称为“心脏瓣膜病”。二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣无一例外都有可能由于先天发育不良、感染、外伤等原因,发生狭窄或关闭不全。随着现代医学检测仪器的不断发展,检测精度不断提高,一些非常轻微的瓣膜关闭不全也能在心脏超声等检查中被发现。不过,对于程度较轻的“心门”关闭不全,患者完全不用担心。如果不放心,可以每年复查一次心脏超声,如果情况稳定,就不必治疗。

一般而言,在心脏超声检查中,二尖瓣和主动脉瓣要达到“轻度关闭不全”,三尖瓣和肺动脉瓣要达到“轻中度关闭不全”,医生才会写到报告的结论里。即便检查报告结论中有“瓣膜轻度关闭不全”的描述,患者也不用过分担心。这只说明,此时心脏这个“橡皮水泵”略有“瑕疵”,并不妨碍继续使用。毕竟在日常生活中,家里的房门关闭时稍微留条缝,并不是什么大不了的事。不过,如果“心门关不上”达到“中度或以上”程度时,患者应引起重视,医生也会建议患者做进一步检查,寻找病因。

简而言之,“心门关不上”十分常见,不少正常人也会出现心脏瓣膜关闭不全的现象。心脏瓣膜关闭不全是否需要治疗,要看具体情况而定,不仅要看“关不上”的严重程度,还要结合病因、心脏大小、肺动脉压力、合并疾病等进行综合评估。

“心门打不开”的情况,多数有病变基础。在我国,二尖瓣狭窄最常见的病因是风湿性心脏病。跟“心门关不上”类似,“心门打不开”是否需要治疗,也要具体情况具体分析。当“心门”严重狭窄、“打不开”,瓣膜增厚变形,影响心脏泵血功能时,医生才会建议患者进行瓣膜修复或者置换。

“心门”坏了怎么办

“心门”明显“打不开”或者“关不上”,流经心脏的血液要么无法顺利通过“心门”,要么通过“心门”后又反流回来。这两种情况都会使心脏无法完成“水泵”的功能,久而久之,就会引发各种问题。因此,对于明显“打不开”或者“关不上”的“心门”,必须采取有效措施,帮助其恢复正常功能。

要修复受损的“心门”,经典的治疗都是心脏外科医生实施的。家里的门坏了,不外乎两种方法:调换或修缮。心脏外科医生修复“心门”也是如此,一种是心脏瓣膜置换术,一种是心脏瓣膜修复术。

心脏瓣膜置换术,顾名思义,就是把原来病变的“门”切掉,在原来的位置缝上一个人工心脏瓣膜。人工心脏瓣膜分两种:一种是机械瓣,优点是经久耐用,缺点是患者术后必须终身服用华法林等抗凝药;另一种是生物瓣,由牛或猪的心脏瓣膜经过特殊工艺制作而成,优点是患者术后无须终身服用抗凝药,缺点是使用寿命有限,10~15年后,患者可能需要再次手术。

心脏瓣膜修复术是对病变的“心门”进行修补。以最常见的二尖瓣成形术为例,对于部分二尖瓣关闭不全的患者,医生可以在其二尖瓣的椭圆形“门框”上缝上“C”字形或者“O”字形的人工软环,以缩小“门框”。缝上人工软环后,虽然二尖瓣的“门板”依然松垮,但由于“门框”有所缩小,松垮的“门板”能够盖住“门框”,血液反流的情况能够得到改善。对于显著松垮的“门板”,医生还可以将其切除一部分,尽可能维持“门板”的紧致性。

微创技术:“不开大刀”也能修复“心门”

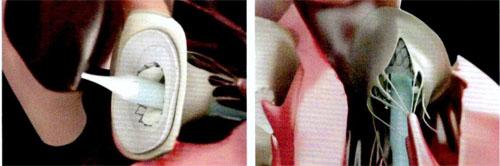

图2:经心尖人工尖瓣微创植入术示意图

心脏瓣膜置换术和修复术确实能解决“心门”打不开或者关不上的问题。但是,外科手术创伤大、风险高,年老体弱或者合并肝肾功能不全的患者无法耐受,不得不默默地承受病变不断加重的痛苦,从心脏瓣膜病逐渐演变為心功能不全、心衰,在水肿、乏力、咳嗽、憋喘中告别人世。

随着心脏瓣膜微创治疗手段的蓬勃发展,我国自主研发了数种微创治疗器械,不用“开大刀”,就能天衣无缝地修理“心门”。

图3:经心尖二尖瓣夹合术示意图

1.二尖瓣病变

对于二尖瓣狭窄和关闭不全,复旦大学附属中山医院心脏内科和心脏外科都有具备自主知识产权的“独门绝技”。

心脏外科王春生教授团队开展经心尖“Mi-thos介入人工二尖瓣系统”微创植入术。手术时,医生只需要在患者左侧胸部做一个直径3~4厘米的孔洞,通过导管将人工二尖瓣放置到病变部位,替代已经无法正常工作的二尖瓣。该手术无须开胸、心脏停搏和体外循环,创伤小、出血少,患者术后恢复快。

心脏内科葛均波院士团队自主研发了二尖瓣反流介入器械(ValveClamp),迄今已完成十余例经心尖二尖瓣夹合手术。该手术无须开胸,医生只要在患者心前区胸壁开一个3~5厘米的切口,经心尖穿刺,在超声指导下,将一个夹合器经导管送到二尖瓣部位,将闭合不拢的二尖瓣口夹合,即能减少二尖瓣反流。由于该手术无需心脏停搏和体外循环,手术风险大大降低,适用于无法耐受外科手术的老年二尖瓣反流患者。该方法来自临床医生的奇思妙想:既然二尖瓣关闭的时候两个“门板”松弛,那么如果用一个小夹子把“门板”夹住,是否就能將“门板”当中的缝隙缩小?经过四年探索,中国原创的二尖瓣反流介入器械ValveClamp诞生。在临床实践中,该器械不但显示出较高的安全性和有效性,也大大缩短了手术操作时间,平均仅需20分钟。值得一提的是,这种瓣膜修复器械能适应各类二尖瓣关闭不全,对“门缝”很大的患者也能进行夹合。目前,ValveClamp需要经心尖送入,待技术成熟之后,将改为从股动脉进入,创伤更小。

2.主动脉瓣病变

2010年,葛均波院士在国内首次成功实施了经心导管主动脉瓣植入术(TAVI)。该技术采用的是一种特制的人工生物主动脉瓣,它可以折叠成一把收起来的“小伞”,装在一个直径只有1厘米的特制心导管中。手术时,医生通过穿刺患者的股动脉,将心导管送入心脏,到达病变的主动脉瓣处,随后将“小伞”打开,替代原先病变的主动脉瓣。目前,我国自主研发的经心导管主动脉瓣置换装置已经进入临床。遗憾的是,由于主动脉瓣需要承受较高的血流速度和压力,对人工瓣膜的要求较高。因此,目前经心导管主动脉瓣置换术只适用于严重主动脉瓣狭窄的患者。而针对主动脉瓣重度“关不上”的治疗技术,目前正在积极研发过程中。

3.三尖瓣病变

三尖瓣“关不上”,身体各处回流到心脏的血液容易淤积,患者会出现肝脏肿大、胃肠淤血、下肢水肿等症状,生活质量非常糟糕。三尖瓣“关不上”起病较为隐匿,处理起来也很棘手,因为三尖瓣的“门框”宽大,“门板”与其他三个“心门”相比更加松垮。因此,三尖瓣被称为“被遗忘的瓣膜”。

日前,葛均波院士团队在亚洲首次成功实施了经心导管异位三尖瓣植入术。由于三尖瓣的解剖特点与众不同,人工瓣膜的“门框”很难固定在三尖瓣的位置。于是,“经心导管异位三尖瓣植入术”退而求其次,虽然房门坏了,但好在这扇门通向的是另一个房间(右心室),如果能把这个房间与外面相通的走道“控制住”,也能有效调控房间内的血流量。

上腔静脉和下腔静脉是连接右心房的“走道”。“经心导管异位三尖瓣植入术”通过在“走道”内设置“关卡”,使反流的血液无法返回“走道”,间接减轻三尖瓣“关不上”导致的后果。

4.肺动脉瓣病变

肺动脉瓣位于右心室和肺动脉之间。既往,这个瓣膜受关注度不高。但实际上,作为四个“心门”之一,肺动脉瓣的病变同样会导致患者发生心力衰竭。

目前,我国自主研发的全球首款自膨式经导管肺动脉瓣(VenusP-Valve)已进入临床试验阶段,能够有效解决严重肺动脉瓣反流的问题,把患者从开胸手术的痛苦中解救出来。2013年,葛均波院士团队率先在全国完成第一例经心导管肺动脉瓣植入术。在治疗成功的患者中,有一位女性患者在接受治疗后顺利生下了一个健康的宝宝。

专家感言:科技无极限,只怕有心人。近年来,微创心脏瓣膜植入和修复术蓬勃发展,每年都有鼓舞人心的新技术、新装置问世。在不远的将来,这些微创治疗技术将陆续应用于临床,为更多心脏瓣膜病患者带来福音。

大众医学2019年8期