职业院校教师职业倦怠现状与影响因素分析

——基于东、中、西部4 所职业院校的调查实证

陈永进

一、引言

走进新时代,中国经济由高速度增长转变为高质量发展。为了支撑制造业、服务业的转型升级,国家高度重视职业教育,相继出台系列政策,投入大量资金发展职业教育,希望培养更多高素质的实用技能型人才。2019年1月和5月,国务院相继印发《国家职业教育改革实施方案》及《职业技能提升行动方案(2019-2021年)》,紧接着教育部推出2019年高职院校扩招100万人计划。这一系列政策措施的相继出台,被业界称为“职业教育的春天来了”。职业教育要发展,除了建设良好的校园环境,购置先进的实训设备,构建符合职业院校发展规律的体制机制外,还需要大批师德师风高尚、业务精湛、充满工作激情与活力的职业院校教师。

长期以来,受到职业教育社会认可度不高、生源文化基础薄弱、职业院校教师工作压力普遍偏大、劳动付出与报酬不对等等因素影响,职业院校教师出现工作热情消减、教学态度敷衍、教学质量下降等情况,职业倦怠问题日愈突出。

了解当前职业院校教师职业倦怠现状,进一步发现和认识影响职业院校教师职业倦怠的成因,是缓解和消除当前职业院校教师职业倦怠问题的重要前提条件。自临床心理学家费登伯格(Freudenberger)提出职业倦怠这一概念至今,各学科领域的学者从个体因素、组织因素、社会情境因素等不同研究层面对职业倦怠的影响因素进行分析与阐释[1],其中来源于工作组织层面的特征和社会关系层面的支持更是成为被广泛关注的重点因素。本文旨在从当前职业教育发展突飞猛进的新时代背景下,探索职业院校教师职业倦怠问题现状,同时重点从工作环境特征和社会关系支持层面分析影响职业院校教师职业倦怠的因素,力图为缓解当前职业院校教师职业倦怠感提供可行思路,为实现职业教育高质量发展提供基础依据。

二、文献综述

职业倦怠早期的学术研究始于20世纪70年代的美国,费登伯格最早在研究从事公共服务和卫生保健工作人群出现的一系列精疲力竭、情绪失调、工作热情和效率极大降低的现象时使用了“倦怠”(Burnout)这一描述方式[2],随后越来越多的学者也关注到这一现象,开始研究并提出了“职业倦怠”的定义。虽然职业倦怠最初是一个比较模糊、没有标准的定义,但不同学者纷纷基于各自学科背景和理解提出了不同的描述和定义,如有学者强调职业倦怠是个体在长期工作中一种身体、情感和心理都耗竭的状态,有学者认为职业倦怠是个体对职业压力和工作疲劳的一种反馈现象[3],还有学者则强调职业倦怠是在个体无法达成预期目标时产生的心理落差与情绪冲突导致的一种现象[4]。随着相关研究的发展,对于职业倦怠的定义逐渐从单一因素向多因素定义发展,逐渐形成了关于职业倦怠的三个核心维度的共识。其中,最为学界广泛接受的是由马斯乐(Maslach)和杰克森(Jackson)提出的定义,即将职业倦怠描述为从事工作的个体在职业过程中发生的情绪衰竭、去人格化和个人成就感消减的综合症状。情绪衰竭是个体在工作疲劳状态下情绪失调、工作积极性完全丧失的状态;去人格化是个体对待工作中接触的对象拉开距离、消极麻木的状态,是在倦怠状态下的一种即时反应;而个人成就感消减则是在疲惫状态下因为低工作效率与衰竭情绪而对自身工作意义和价值消极评价的状态[5]。

在职业倦怠的研究历程中,最初的研究多是探索描述性质的,旨在阐明职业倦怠是一种什么样的现象,并对这一现象加以学术化的定义和描述,使之成为一个具有学术意义的研究命题。费登伯格基于临床心理学的视角将职业倦怠定义为人在工作中经历的情感衰竭、失去工作动力和目标的状态,马斯乐通过对从事人力服务工作人群的访谈发现职业倦怠往往伴随较大的情绪压力与职业认同差距。在对于职业倦怠的早期研究中,学者们主要是通过访谈和实地观察的研究方式,重点关注从事服务业的职业倦怠者出现的情绪衰竭的症状、身心健康问题以及在服务者与被服务者之间关系的问题。随着职业倦怠研究的发展,在20世纪80年代后研究转向了更为系统的实证量化研究,研究者开始使用问卷和调查的方法,并将研究群体扩大,不再拘泥于之前重点关注的服务行业,同时设计出针对职业倦怠进行测量的MBI量表。在职业倦怠的成因和影响因素上,主要是从个人因素和情境因素两方面来研究。个人因素研究强调的是什么样的人会经历职业倦怠,着重关心人口特征(如性别、年龄、婚姻、收入等)、性格特征(大五人格测量)及工作态度等因素;情境因素则强调职业倦怠会发生在哪里,怎样的工作环境会导致职业倦怠的发生,工作特性(工作量、工作资源等)、职业特点(不同行业、不同职业)及组织特点(组织结构、组织价值观、组织行为)等则是被重点关注的因素。在当前国内外的研究中,越来越趋向于构建多维度的理论框架,更明确地将个人因素和情境因素结合起来分析。

21世纪初,我国学者开始就职业院校教师职业倦怠方面的问题展开研究,通过对当前职业院校教师职业倦怠现状的测量、描述及分析,力图寻找职业院校教师职业倦怠的成因与破解之道。在对职业院校教师职业倦怠现状及个人因素研究中,康勇军、屈正良在对全国职业院校1238名在职教师调查后发现,职业院校教师职业倦怠的情绪衰竭、低成就感和人格解体的检出率分别为34.2%、15.7%和11.1%[6]。周丽娟、陈新利用教师职业倦怠量表(MBI-ES)对972名职业院校教师调查后发现,性别、年龄、职称、学历、收入等人口统计学变量与教师职业倦怠状况密切相关,且变量在职业倦怠感上差异显著[7]。在情境因素方面,陆晓燕、刘要悟发现高职院校骨干教师群体普遍个人成就感低,且职业背景不同的教师职业倦怠差异显著[8]。金莱在对浙江地区高职院校教师调查后发现,社会支持与职业倦怠呈现显著的负相关,同时社会支持对工作压力与职业倦怠的关系有一定的调节作用[9]。叶佩基于双因素理论也发现工作环境、组织管理方式及组织激励对教师职业倦怠有显著影响[10]。

回顾我国当前对于职业院校教师职业倦怠的研究,发现在研究方法上呈现出与国外研究一致的实证量化分析趋势,越来越多的研究通过MBI-ES的调查构建对职业院校教师职业倦怠现状的认识。但目前研究中还存在如下不足:在研究对象的选取上,对于高职院校的关注多于中职学校,且少有研究将二者纳入统一框架内研究;在研究方法上,更多关注职业倦怠感的社会人口经济特征的差别,使用的方法更多是双变量统计分析;现有研究对于影响职业倦怠的情境因素关注较少,且较少通过建立统计模型的方式对情境因素的影响机制加以量化分析。

综上所述,本文将在使用MBI-ES测量当前职业院校教师职业倦怠水平的基础上,采用多维度的研究框架,将职业院校中高职与中职统筹研究,搭建包含个人因素与情境因素的职业倦怠统计模型,并重点关注当前研究较少的工作环境、社会支持等情境因素,尝试为更好地认识影响当前职业院校教师职业倦怠的成因提供政策建议。

三、数据来源

为了解职业院校教师的发展状况,课题组设计了初始问卷《职业院校教师发展状况调研》。问卷设计完成后,在西安、太原、无锡、龙岩等地共邀请了6名长期从事中职教育、高职教育的一线教师对问卷进行了填答。填答过程中,6名老师结合工作经验和感受,对问卷题目提出了针对性的修改建议。课题组根据建议,对问卷内容进行了修订。最后,邀请专家对问卷进行了审核定稿,形成了正式问卷。问卷内容包括人口社会经济特征、教师职业倦怠量表、工作环境及社会支持测量、离职意向等。

本次调研覆盖东部、中部、西部,调研对象为中职、中专、高职、大专院校的一线教师,调研工作于2019年8月进行。考虑到问卷中涉及离职率、职业倦怠以及收入状况等敏感问题,网络调查是一种比较理想的方式,能够真正消除被访者的顾虑,获得受访者真实的想法。因此,本研究采用网络调研方式,借助问卷星网络调研平台展开数据收集工作。

调研的抽样方法为配额抽样,并辅以滚雪球抽样,即以无锡、龙岩(该校为中职)、太原、西安4所职业院校教师为主要调研对象,在各调研院校将调查总体样本根据职称进行分层,确定各层的样本数额,在配额内任意抽选样本,并将问卷链接单独发送进行填写。为了保证被访者均为职业院校教师,问卷第一题设计了题目“您是否为中职、中专、高职或大专院校教师”,如果选择“是”,调研工作继续进行,如果选择“否”,系统自动结束问卷填答。

本研究共收回问卷438份,其中有效问卷413份,有效回收率94.29%。从样本分布来看,被访教师覆盖东中西部各地区高职与中职院校,其中,高职院校占77.24%,中职学校占22.76%;男女教师比例分别为39.95%和60.05%;已婚教师占80.87%,未婚教师占19.13%;教师的教育程度集中在本科和硕士学历层次,分别占30.75%和64.89%;院校所处地区在东部的占48.18%,在中部的占24.21%,在西部的占27.60%;教师工作年限平均值为12.3年,标准差为8.63,年收入的平均值为80282.93元,标准差为35837.69。本文运用STATA13.0统计分析软件,在多维度框架下通过描述性分析、均值检验、相关分析及多元线性回归等方法对职业院校教师职业倦怠情况进行研究分析。

表1 样本分布

四、结果分析

(一)职业院校教师职业倦怠现状

本研究采用教师职业倦怠量表(MBI-ES)共计15道题目对职业倦怠的3个维度即情绪衰竭(5道)、去人格化(4道)、低成就感(6道)进行测量,按照倦怠程度由低到高以“1~6”计分并加总后取平均值,每个维度计分的中值为3.5,其中本研究所使用的教师职业倦怠量表三个维度分量表的内部一致性系数(α系数)分别为0.92、0.89、0.88,测量的内部一致性信度较好。从初步描述性分析的结果看,在职业倦怠的三个维度中,职业院校教师在低成就感维度的职业倦怠感最强,为3.384分;其次是情绪衰竭维度,为2.617分;去人格化维度得分较其他两个维度略低,为2.381分,职业倦怠总的平均得分为8.382分,说明目前职业院校教师已经存在一定程度的职业倦怠,并且接近中等倦怠程度,说明当前职业院校教师的职业倦怠问题不容忽视。

表2 职业院校教师职业倦怠描述统计

(二)职业院校教师职业倦怠方差分析

在职业倦怠的相关研究中,个人因素是分析职业倦怠成因首先应被考察的,包括性别、婚姻状况、学校性质等因素,通过采用均值检验的方式,结果如表3所示,职业院校教师中男性和女性的职业倦怠得分均值分别为8.59和8.24,已婚教师和未婚教师职业倦怠得分均值分别为8.28和8.79,高职教师和中职教师职业倦怠得分均值分别为8.42和8.25,东部教师、中部教师与西部教师职业倦怠得分均值分别为8.02、8.21、9.16。对均值的数值进行比较,职业院校中男性教师、未婚教师的职业倦怠程度更高,高职教师的职业倦怠略高于中职教师,西部地区职业院校教师的职业倦怠高于中部和东部。但从均值检验结果看,职业院校教师职业倦怠仅在地区变量上呈现出显著差异(F=7.89,p=0.0004),在其他变量上均不具有统计学意义上的显著差异。检验的结果初步表明,在涉及职业倦怠的人口社会经济变量上,职业院校所处的地区是导致教师职业倦怠水平差异的显著因素。

表3 职业院校教师职业倦怠的方差分析

(三)职业院校教师职业倦怠的相关分析

为进一步验证多维度框架中个人因素和情境因素与职业院校教师职业倦怠水平之间的关系,本文对个人因素中的受教育程度变量、工作年限变量以及情境因素中的工作环境变量与社会支持变量与教师总体职业倦怠得分进行相关性检验。

其中,受教育程度赋值为“高中/中专=1”“大专=2”“本科=3”“硕士=4”“博士及以上=5”,其中本科学历和硕士学历的教师占比最多,分别为30.75%和64.89%。工作年限为定距变量,均值为12.30年。年收入也为定距变量,因调查所得原始数据标准差较大且存在缺失情况,在研究中先通过均值插补的方法填补缺失值,并且对年收入进行取自然对数处理。

情境因素中工作环境变量测量由人际环境与工作条件变量共同组成,人际环境变量通过询问被访者与同事、上下级及学生的关系如何测量,回答赋值为“非常不好=1”“不太好=2”“一般=3”“比较好=4”“非常好=5”,三道题目加总得到人际环境变量;工作条件变量通过询问“学校提供的场所和工作设备是否能满足您的需要”测量,回答赋值为“完全不能满足=1”“较不能满足=2”“一般=3”“比较能满足=4”“完全能满足=5”。

社会支持变量则由家庭支持和领导支持变量共同组成,家庭支持变量通过询问“您的重要家庭成员是否支持您现在的工作”测量,结果赋值为“非常不支持=1”“不太支持=2”“一般=3”“比较支持=4”“非常支持=5”;领导支持变量通过询问领导对家庭、工作和生活的关心程度两道题目测量,结果赋值为“完全不关心=1”“比较不关心=2”“一般=3”“比较关心=4”“非常关心=5”,两道题目得分加总为领导支持变量。

表4 职业院校教师职业倦怠相关分析

由表4相关分析的结果可以看出,在个人因素中,教育程度与教师职业倦怠呈现正相关关系,工作年限、年收入与教师职业倦怠呈现负相关关系,但仅年收入与职业倦怠具备在统计学意义上的显著性。而情境因素中人际环境、工作条件、家庭支持及领导支持都与教师职业倦怠呈现负相关关系,并且都呈现显著的负相关关系,说明在影响职业院校教师职业倦怠的因素中,情境因素发挥了较大作用,并与职业倦怠呈现显著负相关作用。为了进一步揭示情境因素中工作环境、社会支持对教师职业倦怠的影响机制,本文将通过构建多元线性回归模型进行分析。

(四)回归模型分析结果

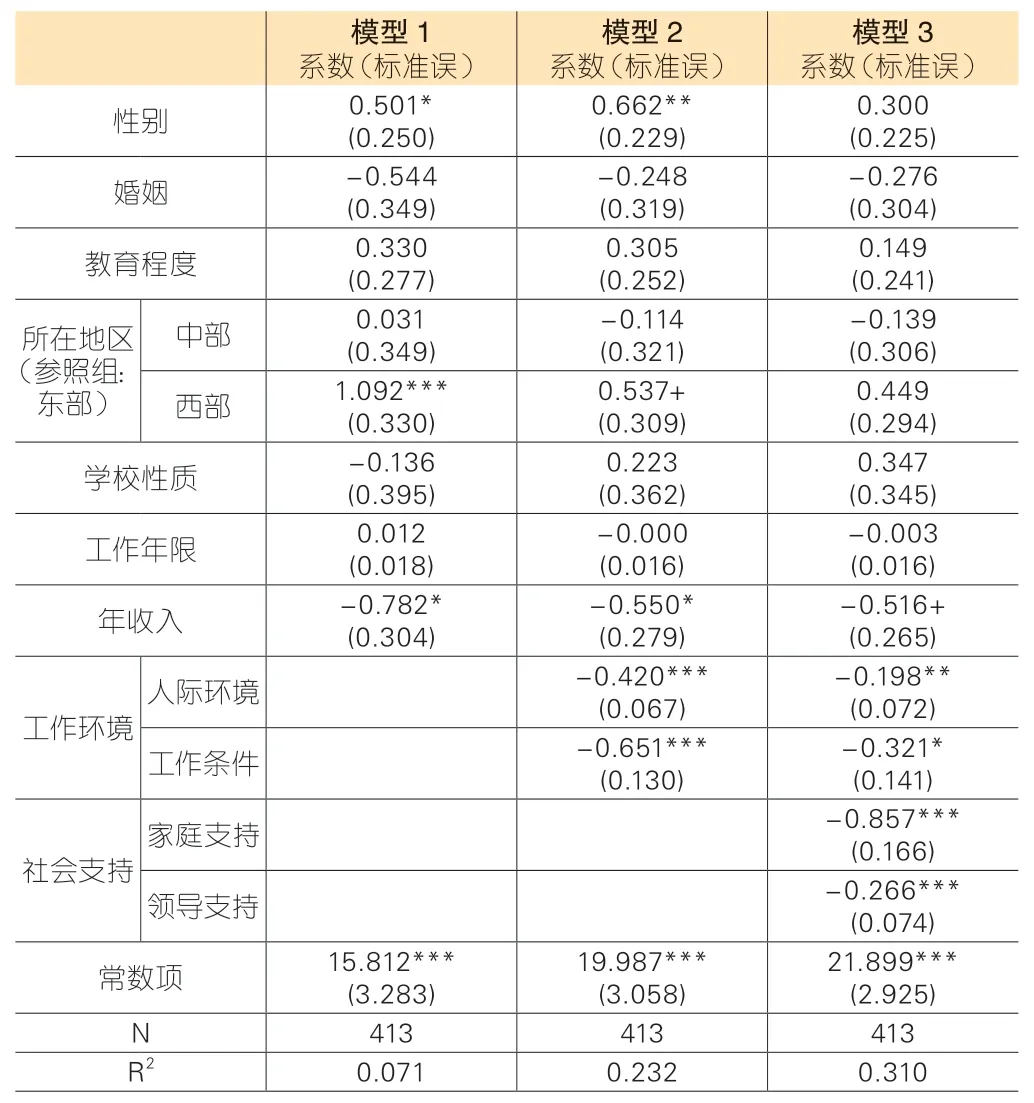

为探究影响职业院校教师职业倦怠的个人因素与情境因素,建立了分别包含性别、婚姻等变量的个人因素模型,包含人际环境与工作条件的工作环境模型及包含家庭支持与领导支持的社会支持模型,多元线性回归模型结果如表5所示。

模型1着重考察了人口经济学变量、高职与中职及不同地域对教师职业倦怠的影响。首先,可以看出在控制其他变量的情况下地域变量对教师职业倦怠有显著影响,即相对于东部地区,西部地区职业院校教师职业倦怠高出1.092个单位,中部地区虽不显著但回归系数也为正,不难发现职业院校教师职业倦怠从东部到西部呈现逐渐上升的趋势。其次,性别变量也较为显著影响教师职业倦怠,男性的职业倦怠相对于女性高出0.501个单位。同时,年收入也较为显著地负向影响教师职业倦怠,在控制其他变量的情况下,年收入每上升1个单位,教师职业倦怠感便会降低0.782个单位。模型1中的其他变量均未呈现出显著性,即婚姻状况、教育程度、工作年限以及学校性质对教师职业倦怠感皆不存在显著影响。

模型2在个人因素变量的基础上加入了工作环境变量,可以发现工作环境中人际环境变量与工作条件变量皆对职业院校教师职业倦怠有显著负向影响。在控制其他变量的情况下,其中人际环境每提升1个单位,教师职业倦怠感便会降低0.42个单位;而工作条件每提升1个单位,教师职业倦怠感便会降低0.651个单位。由此可以说明,良好的工作环境可以显著降低职业院校教师的职业倦怠水平。同时,模型2的R2较模型1提升了0.161,说明在考虑工作环境因素后,模型解释力度提升了16.1%。

表5 职业院校教师职业倦怠回归模型

模型3在前两个模型的基础上将社会支持因素纳入考量,可以发现社会支持因素中的家庭支持变量与领导支持变量都对职业院校教师职业倦怠有显著负向影响。在控制其他变量的情况下,其中家庭支持每提升1个单位,教师职业倦怠感便会降低0.857个单位;而领导支持每提升1个单位,教师职业倦怠感便会降低0.266个单位。由此可见,充分的社会支持对缓解职业院校教师职业倦怠水平有着不可忽视的作用。在纳入社会支持因素后,模型的解释力度继续向上提升了7.8个百分点。最终本研究关于工作环境、社会支持与职业院校教师职业倦怠模型的总体解释力度达到31%。

五、结论与讨论

研究发现,目前职业倦怠程度接近中等程度,并且在不同地域院校和不同收入教师中存在显著差异,但是性别变量在后续的社会支持模型中变得不显著;在影响职业院校教师职业倦怠的情境因素中,工作环境与社会支持的提升对降低教师职业倦怠有显著影响,良好的工作人际关系、齐全的工作设备配置、家庭和领导对于工作的支持都能显著降低职业院校教师职业倦怠水平。这些研究结果对于降低职业院校教师的倦怠感具有重要的政策启示。

首先,将高职院校与中职学校纳入统一研究框架,分析后发现两者职业倦怠程度接近,教师职业倦怠水平并不存在显著差异。这说明作为职业院校教师,无论授课对象与授课内容有何差异,教师作为具有服务性质的职业,其产生职业倦怠的可能性会高于一些非服务性质的职业。当我们意识到无论是高职教师还是中职教师都面临着同样的职业倦怠风险时,在考虑对教师职业倦怠干预时就应当一视同仁,关注到每个层次教师的职业倦怠问题是促进职业教育良性发展的基础。

其次,本研究通过实证数据表明,良好的工作环境与社会支持因素会显著降低教师的职业倦怠水平。因为良好顺畅的工作关系及充分满足工作需要的客观条件会极大影响教师个人情绪,以及教师在与其工作对象合作时所产生的心理动机与情感价值,越好的工作关系便越不容易使人产生职业倦怠中情绪衰竭的可能,同时在与他人接触时亦不会变得冷漠和消极,工作效率的提高及获得肯定评价的可能性也会带来自我工作效能感的满足,从而形成一个良性循环。这就意味着对职业倦怠的干预研究不仅仅是研究工作个体生理心理反应,而是针对个体与整个工作场所人际关系的研究[11]。

最后,已有研究认为职业倦怠来源于工作资源的缺乏,而最为广泛的工作资源其实就是社会支持,这与本研究所获得的结论基本一致。社会支持的“缓冲”假说认为,社会支持是工作压力与职业倦怠之间的调节器,国内一些研究也印证了社会支持在职业倦怠中的中介作用与调节作用[12][13]。越强的社会支持意味着给个体带来更多的社会资源和工作资源,不论是源于组织中的领导还是生活中的家庭,拥有更多社会支持的个体在工作开展中势必会更加顺利、顺心,同时在遇到工作问题时,强有力的社会支持也能予以调节和消解,可以说建构职业院校教师的社会支持网络是一道抵御职业倦怠“进可攻、退可守”的绝佳屏障。

本研究试图通过实证研究的方法对当前职业院校教师职业倦怠水平及其影响因素进行分析,但也存在一些缺憾。首先,社会支持变量的测量较为简单,仅将领导支持与同事支持纳入分析,未来可在编制问卷中加入更为精准全面的社会支持量表。其次,在情境因素中也应当再加入对于相关组织结构的考察。最后,目前针对职业院校教师职业倦怠的研究多为横截面数据,很少有学者能对职业倦怠问题进行追踪调查,而为了更好地认识职业倦怠发展变化的过程,动态的追踪研究是必不可少的,希望在未来的研究中能在这一方面有所突破。