中华绒螯蟹ES-P2017家系蟹种培育研究

许郑超,周军,邓燕飞,李旭光,陆全平,周刚

(江苏省淡水水产研究所,江苏 南京 210017)

中华绒螯蟹(Eriocheir sinensis)俗称河蟹,是我国重要的水产养殖品种,目前河蟹养殖业已发展成年产近80万t,产值近550亿元的大产业[1],随着河蟹养殖业大发展的同时,由于长期无序的跨水系流通和采用小规格亲蟹育苗导致河蟹种质混杂和退化[2-3]。种质资源是一个养殖业发展的基石,为确保河蟹产业可持续健康发展,国内多家单位开展了河蟹的遗传育种工作,先后采用群体选育、配套系选育,先后育成了多个河蟹新品种[4-5]。家系选育作为甲壳动物遗传育种的一种有效育种手段[6-7],已用于河蟹遗传育种研究[8-17],但有关河蟹家系选育生产性试验方面的研究并不多见[13],该研究选择36个中华绒螯蟹ES-P2017家系的大眼幼体,每个家系0.5 kg分别放养于36个面积约333.5 m2的小池进行生产性蟹种培育研究,现将试验总结如下,以期为河蟹家系选育积累室外生产性资料。

1 材料与方法

1.1 试验地点与时间

试验地点位于江苏省扬中市江苏省淡水水产研究所基地,试验时间是为2018年5月15日—2019年3月2日。

1.2 池塘条件

试验池6个2 000 m2的东西向长方形池塘,池底平坦。每池用网目20聚乙烯网隔成6个基本等大南北向的长方形小池,聚乙烯网上部安装钙塑板倒檐。6个小池共用一套进排水口,进排水口分别在大池的东西两边,进水口用80目筛绢网袋扎紧。蟹种池每10×667 m2配备一台1.5 kW的罗茨鼓风机,组装微孔增氧系统,微孔增氧盘离池底约10 cm。

1.3 池塘准备

蟹种池晒塘后,在4月上旬先加水至最大水位,按15 kg/667 m2用含有效氯30%左右的漂白粉消毒,一周后排干池水。放苗前15 d用150 kg/667 m2的生石灰化水清塘消毒,3 d后重新注新水。消毒后沿池边每间隔1.5 m种植清洗干净的水花生,在蟹种池四角立柱用网线相连,形成宽约1.5 m的水花生带,池中间接种植伊乐藻。在放苗前5 d施用生物有机肥进行肥水,放苗前测定水中氨氮()、亚硝酸盐氮()浓度和pH值,超标则立即换水。

1.4 苗种放养

2017年11月收集“长江2号”核心群体、苏南养殖群体、苏北养殖群体、长江野生群体、洪泽湖野生群体中构建ES-P2017全同胞家系,2018年5月15日、20日分两批从56个ES-P2017全同胞家系中选择36个产量较高的家系(大眼幼体规格13~14万尾/kg),按0.5 kg/家系、一池一个家系放养于36个蟹种培育池中进行定向蟹种培育。

1.5 投饲管理

大眼幼体阶段投喂0号开口料;幼蟹阶段投喂颗粒饲料,Ⅴ期幼蟹前投喂粗蛋白含量36%的饲料;Ⅴ期幼蟹后投喂粗蛋白含量32%饲料;越冬前育肥为投喂粗蛋白含量36%饲料。Ⅴ期幼蟹前每天投喂2次,早晚各1次,Ⅴ期幼蟹后改为下午喂1次,视天气和蟹种吃食情况灵活掌握投饵量。

1.6 水质及日常管理

根据各池水质情况适当换水,确保水质清新,透明度在30~40 cm。6月后视蟹种活动和水质变化适时进行水质测试,根据水质测试结果及时采用微生态制剂、底质改良剂等投入品进行调水护草。早晚巡塘,观察幼蟹摄食、活动、蜕壳、水质变化等情况,发现异常及时采取措施。

1.7 捕捞

10月上旬至11月中旬用地笼起捕性早熟蟹;蟹种起捕前一个月,将池内沉水植物清除,池内水花生聚拢成堆并用竹梢固定,2019年2月28至3月2日起捕蟹种,先用抄网起捕1次后,再冲水地笼起捕。

1.8 蟹种生长性状测试

在蟹种培育过程中,6—10月每月下旬随机捞取雌雄蟹种各15只,对不同家系蟹种的壳长、壳宽、体质量等生长性状进行测试,积累河蟹生长发育生物学资料。

1.9 统计分析

利用Excel数据处理软件进行数据预处理,使用SPSS 21.0软件对数据进行单因素方差分析(One-Way ANOVA),之后进行DUNCAN检验,进行组间差异统计学意义分析,P<0.05为差异具统计学意义。试验数据用平均值±标准差(Mean±SD)表示。

2 试验结果

2.1 家系蟹种生长性状逐月测试结果

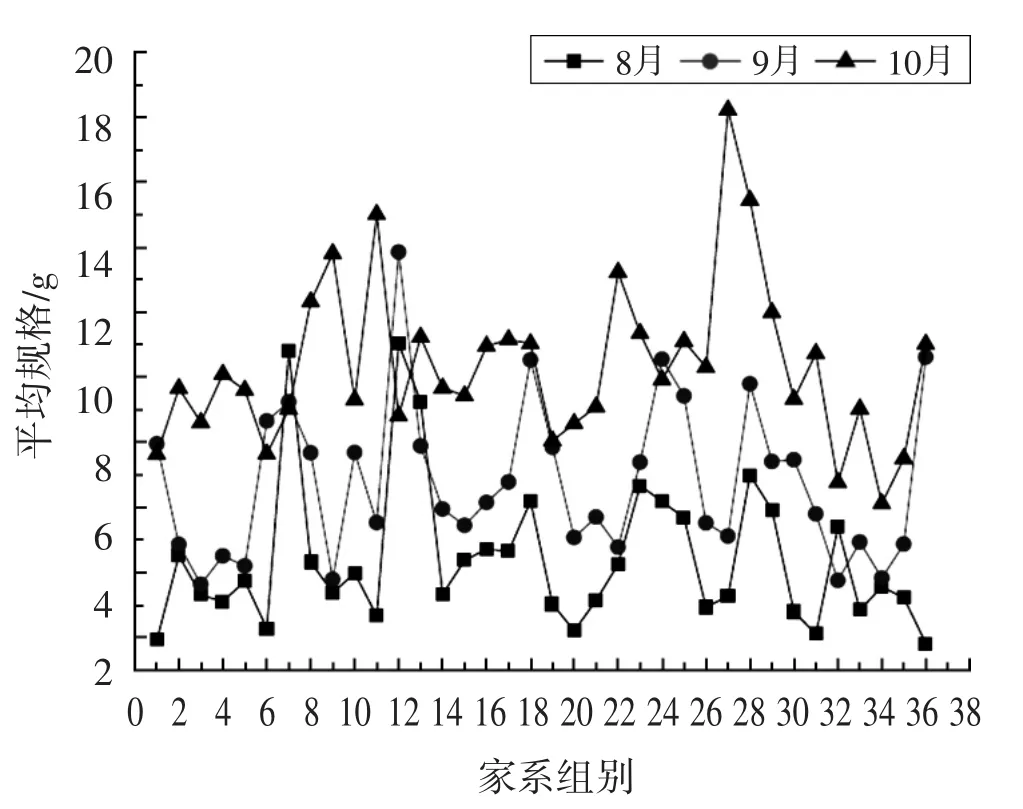

每月对选育家系蟹种的随机抽样测试结果表明不同家系蟹种生长差异具统计学意义,其中8月、9月、10月各家系的平均体质量分别在1.81~11.03 g、3.63~13.85 g、6.11~18.23 g之间(图 1)。8、9、10 月各家系变异系数分别为30.39%~84.93%、22.46%~93.85%、7.90%~63.50%,每个家系内子代变异系数相对较大,说明家系内子代生长分化严重,选育潜力大。

图1 36个家系1龄蟹种8、9、10月生长对比情况

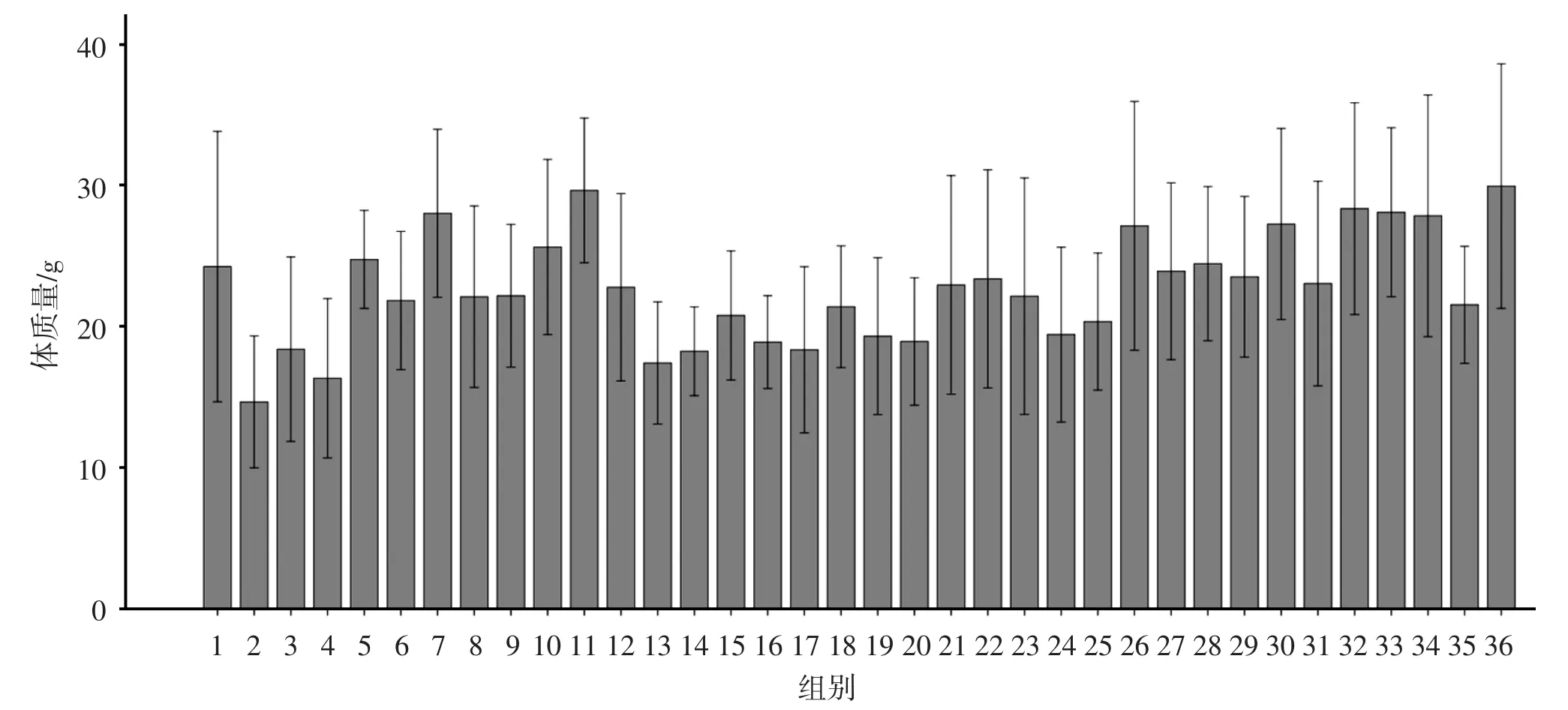

2019年2月28日—3月2日从36个家系蟹种中抽取位于家系内规格顶端的部分蟹种进行测试,结果显示2号家系平均体质量为(14.64±4.68)g,显著低于其他所有家系,11号和36号家系体质量显著高于其他家系,分别为(29.64±5.13)g和(29.94±8.67)g(图 2)。

图2 ES-P2017家系蟹种放养前(2018年3月)体质量

2.2 家系蟹种产量

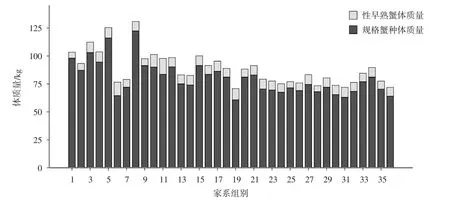

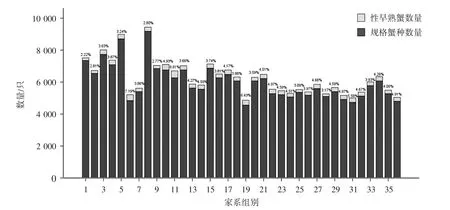

36个家系共计起获平均规格150只/kg的大规格蟹种1 440 kg,平均产量40 kg/家系,折合约80 kg/667 m2,各家系规格蟹种产量在30.35~61.16 kg之间,5号和8号家系体质量显著高于其他家系;共计起获性早熟蟹种150 kg,性早熟蟹平均规格为62只/kg,蟹种早熟比例在2.22%~7.19%之间(图3、图 4)。

图3 ES-P2017家系性早熟蟹种和规格蟹种重量

图4 ES-P2017家系性早熟蟹种和规格蟹种数量

3 讨论

3.1 家系蟹种的培育

至放苗前池中伊乐藻和水花生长势不佳,前期“肥水”中饵料生物充足使得前几期幼蟹成活率高,又极大地抑制了池中伊乐藻和水花生的生长,从始到终绝大部分蟹种池水花生覆盖面积不足水面三分之一,期间不断向池内补种水生花,但收效不大。蟹种培育池面积小数量多、无独立进排水且受聚乙烯网影响流通不便,水质难以管理,尽管蟹种池水质进行动态监测并及时进行处理,但在7、8月高温天气下仍造成部分蟹种死亡。从规模化的家系蟹种分池单养的实践看,池塘条件、投饲、水质调控、水草养护都难以做到完全相同,而且管理难度大,因此有必要开发有效的河蟹标记技术,以便做到如罗氏沼虾一样不同家系同池混养[18],从而尽可能消除环境和管理上的差异。从逐月测试结果分析,同一家系内蟹种规格分化明显,2018年8、9、10月各家系抽试蟹种的变异系数分别在30.39%~84.93%、22.46%~93.85%、7.90%~63.50%之间,2019年 3月抽试位于家系蟹种规格顶端的蟹种变异系数在17.25%~39.55%,说明在一定规模范围内家系内子代生长分化严重。相关报道稻田围隔、室内养殖缸家系蟹种变异系数分别为24.38%~39.84%、21.35%~60.19%[13],而网箱中养殖的家系蟹种变异系数1.77%~5.56%[12],也说明不同的培育模式及规模对家系蟹种体质量增长的影响不同。

3.2 家系蟹种产量

在36个面积不足333.5 m2的蟹种池中各家系规格蟹种产量在30.35%~61.16 kg之间,平均折合约80㎏/667 m2,相对正常蟹种池规格蟹种产量要低[19],固然与蟹种培育池面积小、水草不丰、水质管理难度大有关,同时本研究也发现在同一大池中,位于大池东西两端的小池其规格、蟹种产量一般较同一大池其它家系要低,分析其原因是大池中的这两个池位于东西两侧,水位相对较浅,且进出水口位于两池侧边,可见池边有较中间小池多的蟹洞,蟹种蛰伏洞中不出而成懒蟹,此外进排水口附近存在小的漏洞致使部分蟹种逃逸,从而导致规格蟹种产量相对较低,此外不同家系间蟹种规格产量差异明显,除了与各家系遗传上存在差异有关外,还与无法消除池塘环境和管理差异有关。

该研究采用单池进行不同家系蟹种规模化定向生产性蟹种培育,在现有条件下,尽管存在难以消除池塘环境和管理差异对蟹种培育的影响,但获得了第一手生产上的家系选育数据,为今后进一步深入研究河蟹家系选育积累了有益的参考资料。