“帝后之争”

——赫梯安塔赫舒节日中国王与王后地位考辨

蒋家瑜

赫梯王国(公元前1650—公元前1180年左右)位于安纳托利亚半岛(今土耳其共和国境内),常被划分为三个历史时期:古王国、中王国和新王国(亦称帝国)①赫梯王国历史通常分为古王国(公元前1650—前1500年)、中王国(公元前1500—前1345年)和新王国或帝国(公元前1345—前1200年),有关赫梯历史分期的探讨可参见李政:《赫梯文明研究》,北京:昆仑出版社,2018年版,第111-116页。。赫梯王国的主要缔造者是印欧赫梯人,他们作为外来者,积极地学习和借鉴了安纳托利亚半岛本土以及两河流域等地区的文明成果,与哈梯人、鲁维人等民族一起共同创造了辉煌的赫梯文明②对赫梯文明创造者的探讨,见李政:《论赫梯文明的创造者》,《史学月刊》,2015年第8期,第79-85页。。因此,赫梯王国在文化上呈现出本土与外来文化相结合的多元文化特征。

节日庆典是赫梯多元文化的重要体现之一,数量众多的赫梯节日①霍夫奈尔列举的赫梯节日多达81个,见Harry A.Hoffner,An English-Hittite Glossary,Paris:C.Klincksieck,1967,pp.39-41;布莱斯统计出的赫梯节日有165个,见 Trevor Bryce,Life and Society in the Hittite World,New York:Oxford University Press,2002,p.188.不仅是赫梯人社会生活的重要组成部分,还与赫梯王国的政治生活有着密不可分的联系,因为其节日中的一些活动直接就是围绕着以国王和王后为代表的赫梯统治阶层而展开。虽然赫梯节日活动的目的是为了“取悦神灵”②Charles Burney,Historical Dictionary of the Hittites,Marryland·Toronto·Oxford:Scarecrow Press,2004,p.85.,但其背后所蕴含的政治目的依然有迹可循。例如有学者就认为:“赫梯王国所支持的宗教节日都是为了表达节日参与者对国王的忠诚;对国王而言,这些宗教节日也是其为了实现达到宗教认同和统一的目的。”③Billie Jean Collins,The Hittites and their World,p.163.

国际学术界对赫梯节日的研究大都集中在节日泥板文献的整理④典型成果主要涉及基拉姆节日、努恩塔瑞亚斯哈节日、海苏瓦节日等等,分别参见Itamar Singer,The KI.LAM Festival Part One,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,1983;Itamar Singer,The KI.LAM Festival Part Two, Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,1984;Ilse Wegner und Mirjo Salvini,Die hethitisch-hurritischen Ritualtafeln des hišuwa-Festes, Roma:Multigrafica Editrice,1991;Mitsuo Nakamura,Das Hethitische nuntarriyašha-Fest(PIHANS 94),Leiden:Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,2002.以及探讨节日宗教性和活动过程⑤西方学者通常将赫梯节日划入宗教文化研究的范畴,具体可参见O.R.Gurney,The Hittites,London·New York·Victoria·Ontario·Auckland:Penguin Books,1990,pp.120-129;Billie Jean Collins,The Hittites and their World,pp.162-164;Volkert Haas,Geschichte der Hethitischen Religion,Leiden·New York·Köln:Brill,1994,pp.674-875;Macieej Popko,Religions of Asia Minor, Warsaw:Academic Publications Dyalog,1995,pp.147-150;Piotr Taracha,Religions of Second Millennium Anatolia,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2009,pp.128-140.在这些著作中,学者们通常会概述一些主要赫梯节日的活动过程。等问题上。但近年来,赫梯节日研究呈现出以政治管理为研究视角的新趋势⑥2016年德国赫梯学研究重镇美因茨社会科学院获批“赫梯节日仪式汇编:安纳托利亚青铜时代晚期的国家宗教管理”(Das Corpus der hethitischen Festrituale:staatliche Verwaltung des Kultwesens im spätbronzezeitlichen Anatolien)这一项目,主持人为德国维尔兹堡大学教授达尼尔·史维默(Daniel Schwemer)和马尔堡大学教授伊丽莎白·里肯(Elisabeth Rieken)。,中国也有学者曾撰文分析了基拉姆节日政治仪式功能及其在国家统治中发挥的作用⑦刘健:《赫梯基拉姆节日活动的仪式特征及其功能》,《世界历史》,2015年第5期,第109-119页。。因此,从政治统治和政府管理的角度来审视赫梯宗教节日是当前国内外学术界研究的新动向。本文即以赫梯安塔赫舒节日文献为基础,拟从赫梯国王和王后在该节日中的活动出发,专门梳理国王和王后在活动中角色与作用的演变状况,并用赫梯王权政治的变迁史来解释安塔赫舒节日中看似存在着矛盾的“帝后之争”现象。

一、安塔赫舒节日及其文献概况

安塔赫舒⑧安塔赫舒(AN.TAH.ŠUMSAR)可能是一种香料或者蔬菜类植物,即茴香或者红番花,分别参见Walter Farber,“Altassyrisch addahšu und hazuannùoder von Safran,Fenchel,Zwiebeln und Salat,”Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie 81,1991,pp.234-242和Billie Jean Collins,The Hittites and their World,p.162.节日(EZEN AN.TAH.ŠUM)是赫梯王国举办的重要宗教节日之一⑨赫梯王国有五个主要的全国性节日,参见刘健:《赫梯基拉姆节日活动的仪式特征及其功能》,《世界历史》,2015年第5期,第109-110页。,它在春天举行,持续时间长达38天⑩有学者认为该节日最初可能是35天,后来才逐渐演变成38天甚至是40天,见Piotr Taracha,Religions of Second Millennium Anatolia,pp.138-140.但目前学术界比较统一的认识是38天。,从文献中的表述“如果国王在哈图沙城过冬……但如果国王在其它地方过冬,当春天来临时……”⑪KUB 30.39 Vs.1-9.本文所引的楔形文字文献原文均按照国际赫梯学惯例标注文献缩写、泥板号及其行数。以及“为了安塔赫舒节日,在每年的春天里”⑫KUB 58.43 Rs.vi 6-10.来看,其具体可确定为每年的早春时期。安塔赫舒节日时间结构以天为单位,其活动大都始于早晨,结束于晚上。安塔赫舒节日的举办地点主要围绕着赫梯王国的都城哈图沙以及周边的一些城市①哈斯认为是在都城哈图沙及赫梯王国核心地区重要的宗教中心举行的,具体参见Volkert Haas,Geschichte der Hethitischen Religion,pp.772-8726.,其遵循着一个特定的规则:以哈图沙城为中心,按照自北向南的路线在其它若干城市举行节日庆祝活动。此外,从城市内部的地点结构来看,一个名为“哈棱图屋”②阿尔珀认为哈棱图屋是赫梯人神庙中的一个“主要的祭拜室”(Hauptkultraum),见Sedat Alp,Beiträge zur Erforschung des hethitischen Tempels,Ankara:Türk Tarih Kurumu1BASIMEVI,1983,pp.1-103。弗里德里希推测它可能是神庙区内的一种建筑物,见Johannes Friedrich,Kurzgefasstes Hethitisches Wörterbuch,Heidelberg:Winter,1991,p.46.但梯什乐将其解释为“宫殿或者是居住的宫殿”(Palast/Wohnpalast),见Johann Tischler,Hethitisches Handwörterbuch 2,Innsbruck:Institut Für Sprachen und Literaturen der Univversität Innsbruck,2008,p.40.由于不能确定该词的意义,本文此处暂且采用音译。的建筑扮演着重要的角色,它是国王和王后出发前往各个神庙内部或者其它房屋的必经之地。

整个安塔赫舒节日的基本活动流程是:国王和王后乘坐马车在不同的城市之间巡游,在进城前、城门口处和进城后都会有相应的仪式活动。在各城市内部不同神庙、房屋、宫殿等建筑中,国王夫妇需身着盛装,在众人的陪同下出发,先后做完清洁、摆放祭品等仪式,然后开始献祭和祭酒等活动。敬酒是节日的核心活动,国王夫妇需要向赫梯国家的诸位神灵敬酒,期间伴随着奏乐跳舞等活动。节日的尾声是众人退出神庙、房屋或宫殿等建筑,并关闭大门。但这个基本流程并非固定不变,它可能会在不同的历史时期进行不同程度地调整,这让我们看到了安塔赫舒节日变化的一面。

安塔赫舒节日的各个活动按照其性质可以归类为仪式活动和祭祀活动,前者包括欢迎、跪伏、清洁、传递物品和摆放物品、奏乐歌舞以及比赛等,后者则是围绕神灵而进行的献祭、祭酒、供奉、敬酒以及祈愿等。这两类活动并非泾渭分明,它们既互相独立存在,又互相交织进行。仪式活动始于节日开端,伴随并服务于祭祀活动,祭祀活动是整个安塔赫舒节日的核心主体。在某种程度上甚至可以说,仪式活动就是祭祀活动的准备活动,它还是祭祀活动进行过程中必要的组成部分,在一定程度上渲染了祭祀活动。

虽然安塔赫舒节日活动的人员众多,但以国王、王后和王子为代表的赫梯国家统治者才是整个节日活动的核心和主体,行政官员、宗教人员和其他人员既是节日活动的辅助者,又是节日活动的参与者。因此,整个安塔赫舒节日的官方色彩比较浓厚,目前几乎看不到民间参与节日活动的情况。在各类人员的共同作用下,整个节日井然有序地进行。

安塔赫舒节日被人们用楔形文字刻写在泥板之上③木板也有可能是书写材料之一,因为安塔赫舒节日泥板文献中多处出现了“与木板相符合”的描述。,其书写语言是赫梯语,但文献中常含有一些苏美尔语、阿卡德语和胡里语的词汇和句子。现存的安塔赫舒节日泥板文献数量众多④在拉劳什编纂的CTH目录中,安塔赫舒节日的泥板主要有CTH 604-CTH 620以及CTH 625,详细参见Emanuel Laroche,Catalogue des Textes Hittites,Paris:Klincksieck,1971;而根据美因茨赫梯学门户网上的统计,大约有四百多块泥板属于安塔赫舒节日泥板。,它们主要出土于赫梯王国的都城哈图沙的下城,其具体位置主要有三处:大堡(Büyükkale)、第一神庙(TempelI)和斜坡上的房屋(HausamHang)。大堡是赫梯宫殿和王室档案库的所在地;第一神庙可能主要用于供奉两位最重要的赫梯神灵——赫梯的雷雨神和阿瑞那城的太阳女神⑤Andreas Schachner, “Hattuša,the Capital City of the Hittite Empire,Hittites,”An Anatolian Empire,edited by Meltem Dogˇan-Alparslan-Metin Alparslan,YapıKredi Yayınları,2013,p.163.;而斜坡上的房屋则位于大堡和第一神庙之间的斜坡上,也是一个泥板档案室。

按照泥板内容和书写风格,安塔赫舒节日文献可以分为纲要泥板⑥这一叫法最早源于圭特博克,见Hans G.Güterbock, “An Outline of the Hittite AN.TAH.ŠUM Festival,”Journal of Near Eastern Studies 19,1960,pp.80-89.和具体日程泥板⑦辛格将基拉姆节日中的这一类型泥板称为“个别的节日泥板”(individual festival tablets),见 Itamar Singer,The KI.LAM Festival Part One,p.4;中村光夫则将努恩塔瑞亚斯哈节日中的这类泥板称为“日程泥板”(Tagestafeln),见Mitsuo Nakamura,Das Hethitische nuntarriyašha-Fest,p.140;马尔库森将赫梯节日中的这一类泥板称为“日程泥板”(day-tablets),见Hannah Markuson, “The Festival of Ziparwa and the AN.TAH.ŠUM and nuntarriyašha-Festivals,”Altorientalische Forschungen 38,2011,p.64.。从记述形式上看,纲要泥板分为三大部分:第一部分是序言,主要介绍安塔赫舒节日的举行时间和背景;第二部分是主体,即按时间顺序(从第一天到最后一天)来记述安塔赫舒节日的主要活动程序和内容,每一天都会以“次日(赫梯语为lukkatti=ma)”来开头;第三部分是题记,其包含整个节日的持续时间等信息。从内容上看,纲要泥板对具体的活动内容大都“一言概之”,很少对细节进行描述,语言风格可谓言简意赅。具体日程泥板所记载的内容则主要是对节日活动的具体细节进行描述,它或是详细记载各类人员的活动,或是罗列给诸神的献祭物品及数量。具体日程泥板的题记部分一般都包含了该泥板是否书写完成、节日的地点和时间等要素。

由于楔形泥板的成文年代不同,纲要泥板文献和具体日程泥板文献都有着各自不同的版本和抄本。根据泥板上楔形符号书写形式的差异和赫梯语在赫梯王国不同历史时期的变化特征,学者们将安塔赫舒节日泥板断代为三个阶段:中王国(mh①此为美因茨社科院泥板断代缩写,见http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/grodlist/Abkuerzungen.pdf.)、新王国(jh)和新王国后期(sjh)②新王国后期一般是指自新王国国王图特哈里亚四世统治开始的时期,大约为公元前13世纪后期,具体参见Annelies Kammenhuber, “Die Sprachstufen des Hethitischen,”Zeitschrift Für vergleichende Sprachforschun 83,1969,pp.256-289.。这种文献时间断代为研究安塔赫舒节日的历时性变化提供了可能。

安塔赫舒节日文献各个版本和抄本之间的差异反映出该节日在赫梯王国不同历史时期的发展状况。由于该节日文献记载的赫梯国王、王后以及王子等人员往往都没有具体姓名,仅仅是以泛称形式出现,所以我们只能根据泥板文献的时间断代,再结合节日活动的具体内容来将不同文本中的安塔赫舒节日与赫梯王国的历史相对应,由此探讨不同时期赫梯国王和王后在安塔赫舒节日中扮演的角色,这对于考察赫梯国王和王后在该节日中地位和作用的变化有着重要意义。

二、安塔赫舒节日活动的历时性演变

安塔赫舒节日文献有多个不同的版本和抄本,从文献断代上看,纲要泥板分为新王国前期和后期的文本,而具体日程泥板不仅有新王国前期和新王国后期的文本,还存在中王国时期的文本,因此安塔赫舒节日活动内容在不同时期的文本中呈现出一定的差异和变化。以同一天举行的安塔赫舒节日为基准,不同时期的文本中所见的情况主要可以分为两种,即同一天举办的相同活动和同一天举办的不同活动。

在同一天举办的相同活动中,安塔赫舒节日的活动人员和具体内容在不同时期有着细微的差别。从安塔赫舒节日纲要泥板文献来看,第8天举办的祈愿活动在新王国前期的文本中是“为了睡觉,国王去往阿瑞那城,王后去往哈图沙城的王后的房屋”③KBo 10.20 ii 2-4.,而新王国后期则在此基础上增加了“国王夫妇分别向哈尔沙那斯那④哈尔沙那斯那(haršannaššinna)一词的原型为 haršar,普赫威尔将其译为名词“头”,见 Jaan Puhvel,Hittite Etymological Dictionary Vol.3 Words beginning with H,Berlin·New York:de Gruyter,1991,pp.187-190.梯什乐认为其原型是 haršatar,并将其译为“暴雨”,见 Johann Tischler,Hethitisches Handwörterbuch 2,p.49.雷雨神祈愿”⑤KBo 45.16 ii 4-7.。第9天的祈愿活动同样也出现了明显的变化,即早期版本中只有“国王在阿瑞那城拿起安塔赫舒,王后在哈图沙城的王后的房屋拿起安塔赫舒。在王后的房屋举办大会”⑥KBo 10.20 ii 5-7.;但后来的版本又增加了“她(即王后)向哈尔沙那斯那雷雨神祈愿”⑦KBo 45.16 ii 8-11.;最晚的版本中却再次发生变化,即王后的祈愿活动消失了,仅有“国王在阿瑞那城举行赫梯的安塔赫舒节日,他在普如什汉达⑧普如什汉达(Purušhanda)一词可能源自于城市名URUPurušhanda,但是此处并没有表示城市的符号URU,所以笔者暂时将该词与é联系在一起,作为一种房屋的名称。的房屋中拿起安塔赫舒”①VSNF 12.1 Vs.2-3.。

在神庙中举办的节日仪式和献祭活动里同样也存在这样的差别。第21天的新王国前期版本描述了国王夫妇在哈拉坡城雷雨神的神庙和母亲神的神庙中举办节日,并供奉了十只羊②KBo 10.20 iii 19-22.;后期的版本则将其描述为“国王一人去往哈拉坡城雷雨神的神庙,并在母亲神的神庙举办节日和供奉十只羊”③KBo 45.16 iii 8-11.。再如节日第24天举办的库鲁穆尔西仪式④库鲁穆尔西(kulumurši-)=kulamurši-=kulamuši-,梯什乐认为这是胡里人的一种宗教术语,很有可能是一种区域性 的 活动,见 Johann Tischler,Hethitisches Handwörterbuch 1,Innsbruck:Institut Für Sprachen und Literaturen der Univversität Innsbruck,2001,p.82.该词在文献中曾和SISKUR(供奉或者仪式)一词并列出现过,所以它很有可能也是一种仪式。,新王国前期是国王和王后将到神庙中进行库鲁穆尔西仪式⑤KBo 10.20 iii 29-33.,而新王国后期则变为“国王在宫殿中举行安塔赫舒节日……他进行库鲁穆尔西仪式”⑥VSNF 12.1 Rs.2-4.。

除了纲要泥板文献,安塔赫舒节日具体日程泥板文献也存在这种差异和变化。新王国前期的抄本对第2天活动的描述是“两位宫廷侍者为国王和王后带来膝盖之布(用于跪伏)。侍卫长拿着侍卫的长矛,相对而立。两位宫廷侍者为国王和王后放好膝盖之布(用于跪伏)”⑦KUB 41.38 iii 4-11.。而新王国后期的抄本则在侍卫长这一细节上有所不同,即“侍卫长拿着长矛,面对国王站立”⑧KUB 10.3 ii 4-14.。

在安塔赫舒节日具体日程泥板文献的第16天,新王国前期的文本开篇描述了国王如何从哈棱图屋到神扎巴巴的神庙:“国王从哈棱图屋出来,两位宫廷侍者和一位侍卫跑在国王前面。国王进入神扎巴巴的神庙,他站在前院中。”⑨KBo 20.77 i 1-8.新王国后期的版本却变为:“国王和王后从哈棱图屋出来,两位宫廷侍者和一位侍卫跑在国王前面……国王和王后才进入神扎巴巴的神庙。国王到达赫拉马尔屋,舞者旋转一次。国王和王后站在神扎巴巴的神庙的院子中。”⑩KBo 4.9 i 25-ii 12.从后期的文本来看,其活动内容的描写更为详细。

同样是在具体日程泥板的第16天,“剪图胡沙尔⑪对于图胡沙尔(tuhhueššar)一词,学术界的研究并没有定论,克吕克豪尔斯特将其翻译为海绵,见 Alwin Kloekhorst,Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon,Leiden·Boston:Brill,2008,p.892.芝加哥大学赫梯学字典中则将其译为树脂,见Hans G.Güterbock and Harry A.Hoffner,The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago Vol.P,Chicago:The Oriental Institute of the University of Chicago,1997,p.129.根据该词出现的语境,笔者猜测它可能是一种用于擦手的物品。”活动在新王国前期的文本中被描述为:“保护神的桑伽祭司把图胡沙尔递给国王去剪断。宫廷侍者之首把布递给国王去擦干嘴唇,然后国王在供桌前面跪伏。”⑫IBoT 4.76 iii 1-13.新王国后期的抄本在此基础上增加了国王和王后洗手等环节:“国王和王后清洗了他们的双手……保护神的桑伽祭司把图胡沙尔递给国王去剪断,宫廷侍者之首把金矛的布递给国王,国王擦干他的双手。宫廷侍者从保护神的桑伽祭司那儿拿走图胡沙尔,保护神的桑伽祭司向国王跪伏。宫廷侍者把图胡沙尔递给王后去剪断,然后再把图胡沙尔还给保护神的桑伽祭司。宫廷侍者之首把金矛的布给了王后,王后擦干了她的双手。国王和王后进了神扎巴巴的神庙,他们向神灵跪伏一次。”⑬KBo 4.9 ii 11-41.

第29天的具体日程泥板文献存在着中王国和新王国后期两个抄本,前者对活动的描述主要是国王走进神埃阿的神庙,桌工们带来各种面包、餐食和已经烹饪好的动物内脏,而后国王将这些贡品献祭给神灵①KBo 9.140 iii 5-17.。新王国后期抄本记载的节日活动与中王国时期的版本相比,其最大的不同在于活动开头是“国王和王后走进神埃阿的神庙”②KUB 20.59 iv 1-26.。

在不同时期的安塔赫舒节日纲要泥板中,节日同一天还会举行一些不同的活动,这些活动在地点、人员和内容等细节上的差异和变化更为明显。首先,在相同的地方有不同的活动,第32天的活动发生在神庙中,早期版本为“国王和王后将去保护神的神庙。他们将在路上交代:他们要使普什库如努瓦山高兴”③KBo 10.20 iv 3-6.,后期版本则是“国王将在保护神的神庙为母亲神举行安塔赫舒节日”④VSNF 12.1 Rs.19-20.。

其次,不同地方举办不同活动的情形就更为常见了,这些地点包括神庙、房屋、花园,甚至是高山和城市。第22天的节日活动在不同时期的版本中就不在同一个神庙里举办:早期的版本是国王和王后将去往神阿什卡西帕的神庙⑤KBo 10.20 iii 23-25.,而后期的版本国王去往塔乌瑞沙城的保护神的神庙⑥KBo 45.16 iii 12-16.。在第29天的早期文本中,国王和王后将去往神埃阿的神庙举办活动⑦KBo 10.20 iii 41.,而后期版本变成了国王为月神辛、太阳神乌图、神哈勒基举行安塔赫舒节日⑧VSNF 12.1 Rs.13-14.。第30天的早期版本是国王和王后将去母亲神的神庙,向胡尔沙那沙城的雷雨神祈愿⑨KBo 10.20 iii 42-43.,而后期版本则是国王为了神卡尔玛黑里、塔巴拉山举行安塔赫舒节日⑩VSNF 12.1 Rs.15-16.。在第31天,早期版本是“国王和王后将在阿尔基屋中供奉母亲神,向胡尔沙那沙城的雷雨神祈愿”⑪KBo 10.20 iii 44-45.,后期版本为“国王将在神阿什卡西帕的花园举行安塔赫舒节日”⑫VSNF 12.1 Rs.17-18.。第34天早期版本对活动的描述是“国王和王后将去[某某]山。在那儿举行他的节日”⑬KBo 10.20 iv 9-11.,后期版本为“国王将在海塔城为土地保护神举行安塔赫舒节日。在普什库如努瓦山,公山羊将会被献给普什库如努瓦山的七神⑭VSNF 12.1 Rs.23-24.”。

综上所述,纲要泥板和具体日程泥板在不同的历史时期既有相同的内容,同时也存在着差异和变化。尤其是一些节日活动直接涉及到国王或者王后角色的变换,这为我们探讨具体活动中国王与王后双方宗教权力的历时性演变提供了可能。从活动人员的角度上来看,在同一个活动或者同一天的活动中,赫梯国王和王后出席或者主持的情况存在着一个明显的变化。

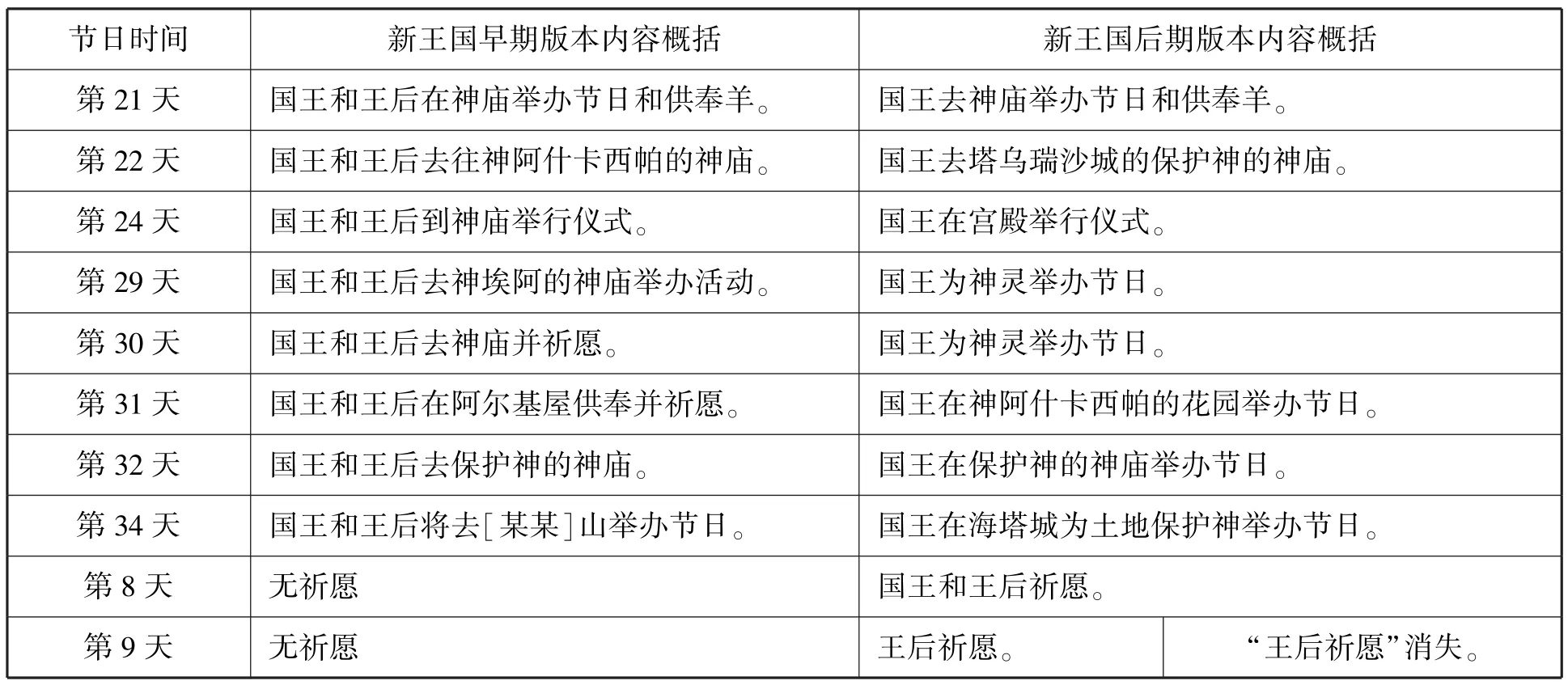

在纲要泥板文献里(具体角色变化情况参见表1),赫梯国王和王后共同去神庙参加或主持活动的情况大多出现在早期的版本,而在后期版本里大都变成了国王一人,例如在第21天、第22天、第24天、第30天、第31天、第32天和第34天的节日活动里均是如此。在第8天和第9天的节日活动中,国王和王后的角色转换则比较复杂,因为“向哈尔沙那斯那雷雨神祈愿”这一活动在早期的版本中并不存在,后来才分别在第8天和第9天依次出现,前者的主持人是“国王夫妇”,后者是“王后”,在第9天的晚期版本里,王后负责的祈愿活动却又再度消失了。这样看来,此处的角色变化应该先是增加了“国王和王后”和“王后”,接着“王后”又不再参与节日活动。但总的来说,纲要泥板中所呈现的似乎是这样的一种趋势:国王在安塔赫舒节日中发挥的作用逐渐增强。

表1 纲要泥板文献中国王和王后角色变化对照表

在具体日程泥板文献里(具体角色变化情况参见表2),第2天的活动中还能看到新王国时期国王作用增强的趋势,因为同一个仪式活动,虽然国王和王后都在场,但后期版本中的国王似乎更受重视。然而在另外两天里,这种趋势又明显不同,第16天从哈棱图屋到神庙院子活动中,早期版本的活动是围绕着国王一人,而晚期版本里变成了国王和王后两人。同样在第16天的“剪图胡沙尔”活动中,其变化也是由“国王”一人变成了“国王和王后”两人。通过对比第29天的中王国时期和新王国后期两个版本,其变化也同样是由“国王”一人变成了 “国王和王后”两人。由此可见,在具体日程泥板中,从中王国到新王国乃至新王国后期,国王和王后在安塔赫舒节日中呈现的作用重心是由“国王”到“国王和王后”的一种转变趋势,即王后的作用可能得到了加强。

表2 具体日程泥板文献中国王和王后角色变化对照表

如此一来,在安塔赫舒节日中,纲要泥板与具体日程泥板所呈现的这两种趋势看上去似乎互为矛盾:前者为国王的宗教权力逐渐变大,后者却是王后的宗教地位逐渐提升。在这种双方权力都在上升的“帝后之争”的表象下,安塔赫舒节日中国王和王后的地位究竟如何?这一问题的答案恐怕都要回到赫梯王国历史发展以及赫梯王权变迁的时代特征中去追寻。

三、赫梯王权变迁与安塔赫舒节日中的“帝后之争”

赫梯国王和王后在宗教领域都扮演着重要的角色,他们通常被视为“坐在了祭司集团的顶端”①Billie Jean Collins,The Hittites and Their World,p.159.,整个祭司集团又是赫梯王室管理系统中重要的一部分,因此赫梯国王和王后双方各自的宗教权力是论及赫梯王权政治时不可忽视的内容之一。在赫梯王权政治的框架下,国王的政治地位和宗教权力是显而易见的,他是“国家性宗教活动的最高祭司,他继承王位时就成为了诸神的祭司”②O.R.Gurney, “Hittite Kingship,”S.H.Hooke(ed.),Myth,Ritual and Kingship,Oxford:Clarendon Press,1958,p.105.,而王后③有关赫梯妇女在宗教活动中的地位与作用,可参见刘健:《论古代赫梯宗教——兼谈赫梯妇女在宗教活动中的地位与作用》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》,1996年第4期,第6-11页。是“诸神的最高女祭司,在国家性的宗教活动中也扮演着突出的角色,她主持庆典或者管理一些神庙的财产和宗教物资”④Billie Jean Collins,The Hittites and Their World,p.99.。由此可见,赫梯国王和王后在宗教权力方面应该存在某种共享和分配的机制,这种机制随着赫梯王国历史的发展而逐渐形成。正如历史上大部分国家和地区的王权政治一样,赫梯国王和王后的权力分配过程并非一帆风顺,其王权变迁同样是一个“帝后之争”的过程。从安塔赫舒节日活动内容的历时性演变来看,国王和王后在该节日中的角色和所发挥的作用确实存在着一个变化过程,其本质就是赫梯王权中“帝后之争”在节日领域的一种体现。

赫梯古王国时期,定都哈图沙城标志着赫梯人在安纳托利亚半岛中部地区建立了自己的王国政权,他们对外积极扩张、发动战争,对内不断地完善自身的统治政策,因此赫梯王权政治在这一时期得以迅速发展。虽然有学者围绕着赫梯王权是否受到限制这一问题展开了讨论⑤关于赫梯王权是否受限这一问题,学者们主要集中讨论了王权与议事会的关系,具体可参见易建平:《赫梯王权受限制论质疑》,《世界历史》,1992年第2期,第77-84页。,但塔瓦南那⑥塔瓦南那(Tawananna)最初和王后并非指同一人,但到了新王国时期,二者就已经统一了,即王后拥有了塔瓦南那这一称号,具体参见Bin-Nun,The Tawananna in the Hittite Kingdom,Heidelberg:Carl Winter,1975.这一群体并未被纳入到王权政治的范畴内去考量。事实上,古王国时期的塔瓦南那可能是一种职位,它最初主要是由国王的姐妹或者女儿来承袭,它可能比王后对赫梯王权的“威胁”更大,因为她在赫梯王国之前的安纳托利亚半岛历史中就已经是女祭司和统治者的妻子,在古王国时期又延续了其职位并在王位继承方面还可能具有一定的权力⑦Bin-Nun,The Tawananna in the Hittite Kingdom,p.158.。《哈吐什里一世的政治遗诏》就提及哈吐什里一世所选定的继承人拉巴尔那总听从他母亲的话,而哈吐什里一世的女儿使其及其名字受辱⑧李政:《〈哈吐什里一世的政治遗诏〉译注》,《古代文明》,2018年第4期,第10-14页。,这也许反映了以塔瓦南那为代表的女性统治者与赫梯国王之间存在着权力的博弈与斗争。在哈吐什里一世废除塔瓦南那称号⑨刘健:《论古代赫梯宗教——兼谈赫梯妇女在宗教活动中的地位与作用》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》,1996年第4期,第9页。后,赫梯王后的政治权力也随之处于十分微弱的状态。

在宗教领域,与诸神之间的关系密切与否也直接涉及到各自宗教权力的大小。古王国时期的哈吐什里一世在其年代记中就宣称“自己是阿瑞那城太阳女神所爱之人,她将我放在膝上,并拉住我的手,在战斗时走在我前面”⑩KBo 10.1 Vs.13-14.。此外,他还多次讲述自己为阿瑞那城太阳女神、神美朱拉和暴风雨神等神灵献祭。在一些古王国时期的仪式文献中也提及“太阳女神和雷雨神把我的国家和我的家庭交给了我——国王,而我将保护他们”⑪KUB 29.1 Vs.i 17-19.,国王甚至还称雷雨神是其父,太阳女神为其母⑫KUB 29.1 Vs.i 24-26.。因此,有学者认为,赫梯古王国时期的“神权”是被握在了国王手里①易建平:《论赫梯王权的性质》,施治生、刘欣如主编:《古代王权与专制主义》,北京:中国社会科学出版社,2015年版,第202页。。由于安塔赫舒节日文献并没有古王国时期的文本,所以该节日中国王和王后的地位状况无法得知,但从古王国时期举行的另外一个节日——基拉姆节日来看,国王夫妇已经一起出席并主持节日活动。在基拉姆节日活动流程中,王后比国王出现的时间较晚②基拉姆节日的活动梗概具体可参见Itamar Singer,The KI.LAM Festival Part One,pp.58-64.,她所主持的仪式中存在着“祭品数量有明显等级差别”③王后的供品是国王的一半,具体参见刘健:《赫梯基拉姆节日活动的仪式特征及其功能》,《世界历史》,2015年第5期,第113页。的现象,因此,这一时期赫梯王后地位虽然明显低于国王,但她还是拥有了一定的宗教权力。

赫梯中王国时期,由于外部对手的强大以及其它多种因素的影响,赫梯王国的国力有所衰落,其对外扩张能力受到了削弱和限制,因此其统治政策重心转向了内政治理,于是赫梯王权政治借此得以进一步发展。与古王国时期仅国王拥有印章相比,此时王后开始与国王同列于印章之上,并且她还将“塔瓦南那”作为了自己的称号,例如在土地赠予文书泥板中就有:“塔巴尔那,国王阿尔努万达——图特哈里亚之子;塔瓦南那,女王阿什穆尼卡尔——女王尼卡尔马提与图特哈里亚之女”。④Christel Rüster und Gernot Wilhelm,Landschenkungsurkunden Hethitischer Könige,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2012,p.48.由此可见,中王国时期的王后权力可能已经出现由宗教领域外延到其他领域的趋势,其原因可能是由于二者称号的逐渐统一,原本属于塔瓦南那的权力随之部分地转移给了王后。此外,有学者认为“胡里文化因素在新王国时期改变了赫梯人的王朝特征,加强了王后和塔瓦南那的地位”⑤Bin-Nun,The Tawananna in the Hittite Kingdom,p.298.,但其实在中王国时期,赫梯王国就已经开始接触了米坦尼王国及其代表的胡里文化,故而此时赫梯王后权力的提升也许跟胡里文化有着一定的关系。

在中王国时期的安塔赫舒节日的文本里,虽然国王仍占据着主导地位,例如具体日程泥板第29天的活动主角就只有国王一人,但不可否认的是,随着王后在宗教以及其他领域权力地提升,她在安塔赫舒节日中所发挥的作用也逐渐变大,例如她在安塔赫舒节日具体日程泥板第22-25天的活动里就多次独自向诸位神灵敬酒、为它们进行献祭活动和跳舞⑥KBo 58.110 Vs.i 12-19.。而从具体日程泥板第29天中“国王走进神埃阿的神庙”到“国王和王后走进神埃阿的神庙”的变化也恰好印证了前文所述的推断:王后权力的提升可能在中王国时期就已经受到了胡里文化的影响,因为埃阿神从两河流域到安纳托利亚地区的传播就是由胡里人来完成的⑦埃阿神从两河流域地区经由胡里人传播至安纳托利亚半岛,并形成自己独特的形象和特点,具体可参见蒋家瑜:《形象与特征之别——古代胡里人与古代两河流域居民神话作品中的埃阿神》,《东方研究2012-2014》,银川:阳光出版社,2016年版。。

新王国时期,随着国家疆域的扩大和统治手段的丰富多样,赫梯王权政治也变得更加复杂。新王国初期,苏皮鲁流马一世可能以女婿身份即位⑧Stefano de Martino, “The Wives of Suppiluliuma I,”Stefano de Martino and Jared L.Miller(ed.),New Resulte and New Questions on the Reign of Suppiluliuma I,Firenze:LoGisma editore,2013,p.75.,其王后亨提的权力也延续了中王国时期的传统,依然保留了较大的权力。后来苏皮鲁流马一世出于外交目的迎娶了巴比伦公主塔瓦南那,亨提王后则不知何故从文献中消失,塔瓦南那成为新的王后。苏皮鲁流马一世及其继承者阿尔努万达二世先后死于瘟疫,幼主穆尔西里二世在位期间,身为王后(实际上是太后)的塔瓦南那一度在国家事务中扮演着重要角色,并拥有了自己的王室印章⑨Charles Burney,Historical Dictionary of the Hittites,p.232.。但随着穆尔西里二世在与其继母的斗争中获胜,王后权力随之衰落。直到哈吐什里三世时期,因为国王身体健康等原因,其王后普杜黑帕广泛地活跃在赫梯王国的外交、政治和宗教等各个领域①有关王后普杜黑帕在外交、政治和宗教等领域的活动和作用,具体参见Trevor Bryce,The Kingdom of the Hittites,pp.286-289.,她甚至可能干预了下一任国王图特哈里亚四世的继位事宜,这足以证明此时王后的权力又得以复兴。图特哈里亚四世继位后则发生了“帝后之争”,因为有证据显示此时的太后普杜黑帕被驱赶出了王宫②Itamar Singer, “The Title‘Great Princess’in the Hittite Empire,”Ugarit Forschungen 23,1991,p.332.。因此,新王国时期王后权力有两次较大波动,即分别在穆尔西里二世和图特哈里亚四世统治前后,这说明此时王后与国王的权力博弈较为激烈。但国王在权力政治中仍然占据着主导地位,这从国王对王后多次实行流放③有关赫梯王国流放政策的探讨,详细参见蒋家瑜:《论赫梯王国的流放政策》,《世界历史》,2015年第5期,第120-130页。的事件中也能够得到印证。

与此相对应,新王国时期国王在宗教领域的权力以及神权观念更加成熟。首先,“君权神授”已初见端倪,诸位国王开始将自己的王权与各自的个人保护神联系到一起,例如穆瓦塔里二世在祷文中就曾说:“他(皮哈沙西雷雨神)把赫梯王国的王权赋予了我。”④Itamar Singer,Hittite Prayers,Atlanta:Society of Biblical Literature,2002,p.91.此外,国王开始更加重视利用祷文、神谕或者节日等宗教形式的活动来加强自己的王权统治,例如图特哈里亚四世就“热衷于履行其宗教职责,对节日和仪式都开展了一系列的改革”⑤O.R.Gurney,The Hittites,p.30.。

从安塔赫舒节日泥板时间断代上看,新王国前期和后期的文本时间分割点是图特哈里亚四世时期,所以纲要泥板第9天文本所呈现出的王后角色变化状况——先增加“王后”,接着“王后”又消失,这恰好符合图特哈里亚四世统治时期王后权力的历史转变:在图特哈里亚四世继位前,太后普杜黑帕拥有强权;国王即位后,太后被驱逐,其权力也随之衰落。由此可见,这种王后角色的变化实际上就是新王国时期国王和王后权力博弈的一种体现。

整个纲要泥板中所呈现的趋势——国王在安塔赫舒节日中发挥的作用逐渐增强,也正是穆尔西里二世或者图特哈里亚四世权力增强并占主导地位的一种表现。但国王在节日活动中权力的增强并不必然意味着王后权力的削弱,换句话说,双方的权力和地位并非是此消彼长的关系。因为从实际情况来看,王后在宗教活动中的作用和地位也确实得到了进一步地提升,例如新王国时期的节日文献中就常常出现王后代替国王去主持节日,在安塔赫舒节日的第22-25天,王后就单独负责了多项仪式活动。而安塔赫舒节日具体日程泥板中王后作用逐渐增强的趋势也是其地位提升的一种表现。此外,王后还负责对赫梯宗教文献进行了收集和整理,例如在海苏瓦节日中就提及“王后普杜黑帕让书吏之首瓦尔瓦兹提在哈图沙城收集来自基祖瓦德那的泥板”⑥Ilse Wegner und Mirjo Salvini,Die hethitisch-hurritischen Ritualtafeln des hišuwa-Festes,pp.179-180.。王后普杜黑帕还对赫梯宗教的胡里化发挥了重要的作用,甚至有学者提出图特哈里亚四世“宗教改革”的序幕是由王后普杜黑帕开启的⑦Billie Jean Collins,The Hittites and Their World,p.177.。

综上所述,在赫梯王国的历史上,国王的权力一直都是占据着主导地位。古王国时期,虽然塔瓦南那曾对王权构成一定的威胁,但在双方斗争之后,国王取得了绝对的优势,由此造成了王后的权力十分微弱。中王国时期赫梯王权继续发展,王后的权力有所提升,其作用开始从宗教领域向其他领域扩展和延伸。新王国时期,王后权力进一步发展,并与王权产生了较为激烈的冲突,双方进行了多次反复的权力交锋,但最终还是赫梯国王取得了胜利。而从宗教领域来看,王后一直都在分享着国王的宗教权力,其权力甚至有不断增强的趋势,尤其在新王国时期,她可能已经开始负责分担国王宗教管理的职能。

在这种历史发展背景以及王权变迁的框架下,我们回过头再来审视前文所提出的安塔赫舒节日中“帝后之争”的矛盾现象,这似乎更加容易理解了。正因为在整个赫梯王国历史上,随着赫梯王权的变迁,虽然国王权力一直都处于主导地位,但它仍在不断地加强自身权力,所以在安塔赫舒节日中,不管是纲要泥板还是具体日程泥板,国王所发挥的作用都呈现逐渐增强的趋势。但与此同时,王后也在逐步寻求自身权力地扩大,这在安塔赫舒节日具体日程泥板中就体现为“国王”向“国王和王后”的转变。不仅如此,王后的权力甚至还开始向宗教之外的领域延伸,例如外交和政治等领域。尤其在新王国时期,由于国王和王后之间权力的博弈比较激烈,所以在新王国前期和后期的安塔赫舒节日活动中,“帝后之争”的表象随之也呈现出“双方地位都在提升”的互为矛盾之处。

四、结语

国王和王后的权力博弈在赫梯王国的政治发展史上一直存在,由于国王一直处于主导地位,所以在这种“帝后之争”中,即使王后在某一时期取得了一定程度的优势,但也仅仅是分享了赫梯王权的部分作用和功能而已。因此随着“帝后之争”的历史演变,赫梯王权不仅没有被削弱,反而得以全面发展和进一步强化。但不可否认的是,这种“帝后之争”为赫梯王权的稳定埋下了隐患,成为赫梯王国历史上引发王室动乱和王权斗争的重要因素之一。

作为赫梯王国的重要节日,安塔赫舒节日体现了国家行政管理的特征,它与王国的政治文化有着密切的关系。国王和王后等赫梯统治阶级在该节日中以各种仪式活动为载体,诠释了赫梯国家的王权政治状况。而安塔赫舒节日中的“帝后之争”本质上就是赫梯国王和王后权力斗争在宗教节日领域的一个缩影。

由于现存的安塔赫舒节日泥板大都为新王国时期的文献版本,只有少量泥板属于中王国时期,因此安塔赫舒节日所体现出来的“帝后之争”主要是中王国到新王国这一时期的特点,尤其是新王国时期。安塔赫舒节日中主角的两种转变趋势——“国王和王后”变为“国王”和“国王”变为“国王和王后”,它们的交织出现正符合了中王国到新王国期间赫梯王权斗争复杂性的特征。这两种趋势表面上看来相互矛盾和冲突,但从本质上来说,它们却是王权斗争的真实体现。

倘若再结合安塔赫舒节日纲要泥板和具体日程泥板的性质和作用来看,前者主要是对整个安塔赫舒节日进行总结和概括,故而它体现出的转变相应地更具有概括性意义,即在安塔赫舒节日中,国王的作用呈现逐渐增强的特点,这也符合了赫梯王权不断强化的历史发展特征。总而言之,安塔赫舒节日中的“帝后之争”并未脱离赫梯王权斗争的范畴,也并未能改变赫梯王权不断强化的历史趋势。