防控地方政府债务风险的美日经验

佟齐 王桂虎

近年来,伴随着我国“结构性去杠杆”政策的推进和人们对于债务风险的重新审视,地方政府债务引发系统性金融风险越来越受到学界和业界人士的关注。

当前,根据国家金融实验室的统计数据,我国地方政府债务杠杆率(债务/GDP)在22%左右,但是该数据并没有包含地方政府融资平台和隐性债务的杠杆率,如果将以上数据都统计在内,我国地方政府债务杠杆率(债务/GDP)为77%~82%左右。如果在以上数据基础上再加上我国中央政府债务杠杆率,那么我国整体的政府部门杠杆率就会超过90%,即超过了国际上通用的杠杆率导致金融风险的阈值,也就意味着我国地方政府债务目前已经演化为“灰犀牛”,并成为了我国的主要金融风险之一。

在此背景下,我国地方政府债务有可能会引发严重的系统性金融风险,主要体现在以下两个方面:

首先,地方政府债务规模的快速上升体现了地方政府财权和事权严重错配的风险。我国地方政府债务风险在本质上是一种较为特殊的体制现象,它在一定程度上反映出我国中央政府和地方政府在财政关系方面存在一定的扭曲,集中表现为地方政府财权和事权出现了严重错配。如果这种扭曲和错配在长时期内不能得到纠正,那么就会对我国宏观金融的稳定运行形成严重冲击。

其次,地方政府债务规模过高会对我国经济增长形成负面影响。主要的原因在于:我国多数地方政府在资金方面经常出现短缺现象,它们在财政资金来源方面非常依赖于中央政府的转移支付,而在融资方面则缺乏商业银行的支持,往往更加依赖于其他金融机构和债务融资平台。在经济建设和“逆周期调节”政策实施时,地方政府往往会对当地经济起到“积极干预者”的作用。但是,如果地方政府债务的偿还一旦难以为继,那么将会对我国经济增长形成严重的负面影响。

基于以上原因,本文将深入研究美国、日本等国家管理地方政府债务的经验,并且提出对于中国的启示,希望为我国防控地方政府债务引发系统性金融风险提供理论支持和借鉴。

美国防控地方政府债务引发系统性金融风险的经验

相对于中国而言,美国地方政府拥有丰富的债务管理经验。根据美国经济分析局统计,截至2018年,美国联邦政府部门总负债规模为20.288万亿美元,占GDP的比重大约为99%。2008年,美国联邦政府部门总负债规模为9.425万亿美元,占GDP的比重大约为64%。从以上数据可知,2008~2018年美国联邦政府部门总负债规模增加了115.26%。

根据美国经济分析局统计,截至2018年,美国州和地方政府的负债总规模是8.782万亿美元,占GDP的比重大约为42.8%。2008年,美国州和地方政府的负债总规模是6.267万亿美元,占GDP的比重大约为42.5%。从以上数据可知,2008~2018年美国联邦政府部门总负债规模增加了40%,但是它与GDP的比重相对较为稳定。

具体而言,美国州和地方政府债务的类型主要包括债务证券、贷款、保险养老金和标准化担保计划和其他應付款。其中债务证券主要包括市政证券、短期债务证券和其他债务证券;保险养老金和标准化担保计划主要包括保险准备金、退休人员医疗保健基金和养老金出资人债权;其他应付款主要包括贸易应付款和其他杂项负债。

图1是美国经济分析局统计给出的2018年美国州和地方政府债务的形成结构,其中保险养老金和标准化担保计划的规模最高,占比为39.96%;其次为其他债务证券,占比为25.40%;再次为市政债券,占比为25.71%;其他应付款的占比为8.45%;贷款和短期债务证券的规模则很小,都不超过1%。

从美国州和地方政府债务的形成结构看,最容易形成财政赤字的部分是保险养老金和标准化担保计划。根据白宫预算管理局分析,近年来美国财政赤字增长迅速主要“归功”于美国近来为刺激经济而制定的计划——减税和加大财政支出。近年来,美国在社会保障计划、健康和公共事业部门计划使得财政支出大大增加,尤其是在医疗保障基金方面出现了巨额亏空,这导致地方政府保险养老金和标准化担保计划方面的债务较容易转化为财政赤字。

在当期美国州和地方政府的支出压力中,很大一部分来自于社会福利支出。在这些社会福利支出中,公共福利与服务支出往往具有“刚性兑付”的特性,州和地方政府的财政状况一旦出现恶化或者需要降低规模,它们就会受到较大的阻力。如果公共福利与服务支出大幅增加,那么就会直接导致州和地方政府的一般预算收入减少,它们的债务负担大幅增加,并且对经济增长速度形成负面冲击。此外,根据2018年10月IMF发布的《全球金融稳定报告》,美国地方政府隐性债务的存在进一步侵蚀了市场纪律,也使得金融市场形成了扭曲。例如,美国地方政府和金融机构经常会为一些大型企业做隐性担保等。

总体来看,美国地方政府债务规模控制得相对良好,主要的原因在于,它们采用了市场化管理体制,该管理体制受到了制度的严重约束,并且在实践中充分发挥市场机制的力量。地方政府债务的发放和融资成本主要取决于民众对它们的预期、信心和认同度,而这些往往是由地方政府的信用风险等级来直接决定的。通过以上管理体制,一般而言地方政府就可以较为有效地控制好债务规模,而且往往会导致债务的成本较低。与此同时,美国还会通过建立非常严格的法律来约束地方政府的盲目借贷行为,例如采用平衡预算、实行债务规模阈值预警等法律。一旦地方政府的债务规模阈值上升至预警线以上,中央政府可以依据《破产法》的法规要求,对这些地方政府启用风险控制机制,并且进行结构性债务重组。此外,美国地方政府也对隐性债务的规模进行了较为严格的控制。

以上美国防控地方政府债务引发系统性金融风险的经验值得我国借鉴和学习,但是在实践中需要进一步考虑我国的具体情况和适用性。

日本防控地方政府债务引发系统性金融风险的经验

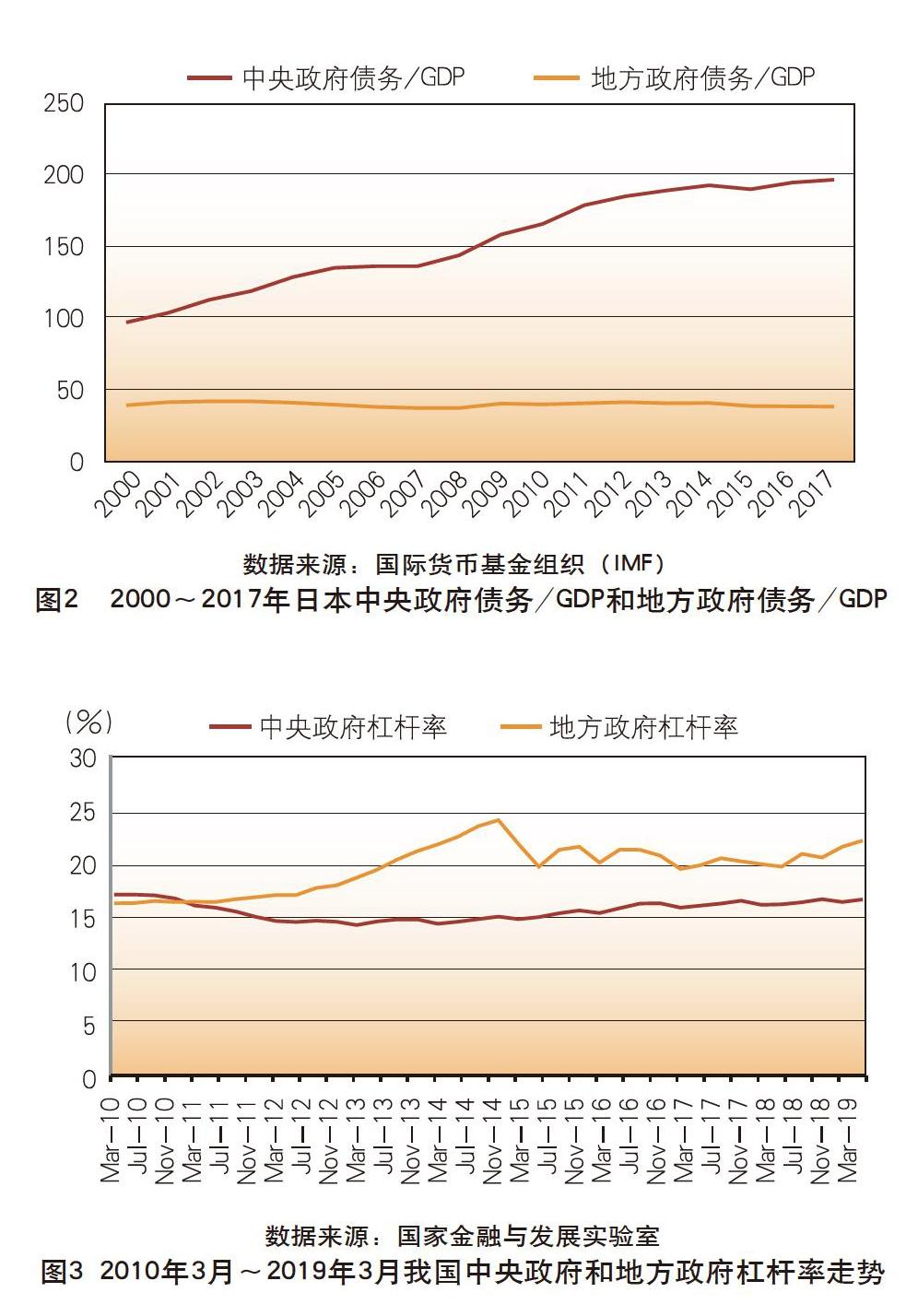

当前,日本在全球范围的政府债务率最高,但是这主要指的是日本的中央政府债务率最高,其地方政府债务率相对较低,风险防范措施做得相对较好。

图2是国际货币基金组织(IMF)测算的2000~2017年日本中央政府债务/GDP和地方政府债务/GDP数据,从图中可知,2000~2017年日本中央政府债务/GDP一直呈现以较高的斜率上升的趋势,但是地方政府债务/GDP则呈现出略有下降的态势。

具体而言,日本在防控地方政府债务引发系统性金融风险的经验方面,有以下几点值得我国借鉴和学习:

首先,日本对地方政府债务建立了全国统一的制度,由中央政府统一进行规范和监督。根据日本财务省的统计,2000~2018年以来日本中央政府向地方政府的财务转移一直维持在较为稳定的规模,例如2000年其规模为157.12万亿日元,而2018年其规模为154.84万亿日元。从地方政府举债的程序上看,它们的债务在源头上就受到非常严格的控制。如果地方政府需要借债,就必须符合很多财务指标的要求,否则它们只能借得一部分债务,甚至根本无法得到借款。中央政府对地方政府债务的统筹规划,从根源上保障了地方政府债务规模难以出现较快上升,也从根源上防控了其有可能引发的系统性金融风险。

其次,日本为地方政府债务建立了非常完善的预警系统,这可以对其债务风险进行有效的监管。为了确保能够动态地防控地方政府债务引发的系统性金融风险,中央政府还设立了很多动态监测指标来对地方政府债务规模进行监控,确保其至少具有一定的偿还能力。

再次,日本拥有专门的政策性融资机构为地方政府债务管理服务,并且明确规定商业银行等融资机构可以为地方政府提供融资服务。在以上的制度安排下,日本可以为地方政府提供较为公开透明的融资环境和流程,并且对其债务规模实行较为科学的管理。以上制度安排不但可以实现日本地方政府的融资多元化,还可以通过金融机构债券等工具为地方政府提供长期借贷资金,大幅降低资产负债错配和债务期限结构错配的风险。此外,银行等金融机构由于拥有较为严格的风险管理框架和流程,因此也可以在一定程度上对地方政府债务起到规范作用。

总体而言,相对于美国的市场化管理体制,日本的地方政府管理机制可能与我国的现实情况更加接近,因此对于我国防控地方政府债务引发的系统性金融风险更加具有借鉴价值和意义。

我国地方政府债务的现状及国际经验的启示

目前,我国地方政府债务问题已经演化为主要的金融风险之一,也是管理层亟需解决的重大问题之一。

图3是国家金融与发展实验室估算的2010年3月至2019年3月我国中央政府和地方政府杠杆率走势。由图可知,我国中央政府杠杆率走势相对平缓,而地方政府杠杆率则在2011年开始出现了较快拉升。需要注意的是,根据我国最新的《预算法》,我国地方政府债务余额并没有将地方政府融资平台和隐性债务余额的数據包含在内。如果将我国中央政府杠杆率、地方政府杠杆率以及地方政府融资平台和隐性债务的杠杆率都统计加总在一起,那么我国整体的政府部门杠杆率就很可能已经超过了国际上通用的杠杆率导致金融风险的警戒线。鉴于我国中央政府杠杆率的数值较低,地方政府融资平台和隐性债务的数值在理论上都可以计算在地方政府债务总量中,因此我国地方政府债务风险目前已经成为亟需防控和化解的重要金融风险之一。

通过借鉴美国和日本等国家管理地方政府债务的经验,以及我国的实际情况,我们得到了以下启示:

首先,我国地方政府债务问题的解决应当重点参考和借鉴日本的经验。主要的原因在于,我国和日本在诸多方面存在相似之处。比如,我国和日本的国体相似,都是单一制,这和欧洲、美国的分权制存在很大区别;我国和日本的金融制度均以间接融资为主,而欧洲和美国则以直接融资为主;很多学者普遍认为,当前我国的经济发展状况和上世纪90年代的日本也很相似,即出现了私人部门的需求严重不足,必须依赖公共部门进行大规模投资来提升需求,而且当时日本也出现过地方政府债务规模快速上升、甚至引发系统性金融风险的情况。基于以上原因,我国应当重点参考和借鉴日本的经验。

其次,建立统一的地方政府债务融资安排,并成立专业的地方政府债务融资机构。在建立统一的地方政府债务融资安排的同时,应当按照不同地方政府的实际情况给予一定程度的自主权,使得它们的财权和事权相匹配。与此同时,在实践操作中,如果管理层认为没有必要成立新的地方政府债务融资机构,也可以通过赋予或改革现有金融机构的职能来实现以上制度安排。一旦以上制度安排得以实现,不但可以降低地方政府资产负债错配和债务期限结构错配的风险,还可以使用一部分金融机构债券来代替地方政府债务,使得我国地方政府债务总体规模下降。

再次,将地方政府隐性债务显性化,促使其融资机制更加公开透明。从数据上看,我国地方政府融资平台和隐性债务余额的规模较高。在现实操作中,由于商业银行等金融机构在地方政府融资方面存在一定的制度性障碍,一些地方政府只能借助于融资平台来迂回在商业银行融资,或者在其他金融机构融资。这种操作不但效率很低,而且不太透明,很有可能引发严重的系统性金融风险。因此,管理层应当将地方政府隐性债务显性化,并促使其融资机制更加公开透明,这在一定程度上可以弥补地方政府投融资体制的漏洞和缺陷,也有助于打破部分地方政府和金融机构认为的中央政府会替自己“买单”的“幻觉”。

(基金项目:本文得到国家社科基金后期资助项目(18FJL010)的资助)

(作者单位:中国社会科学院研究生院,中国社会科学院金融研究所)