瓷缘,一眼万年

一直和瓷的缘分很深。

20年前走进广州文物总店,开始人生第一次入藏。尽管收藏品类琳琅满目,对瓷器的选择却是属于一眼万年,终成一生迷思。

当年带入门的老师是作家红尘,也是中文教授,父母与先生都是艺术家,家养深厚,眼光很毒,而她独有的收藏观念放到当下也很是前卫——古玩一定要拿来玩,瓷器既是日用品,又是艺术品,正好是进可以玩出深度,退可以玩出广度的载体。

在她那里,装酒的磁州窑梅瓶用来插花,青瓷双鱼洗发挥功能养藻养鱼,粉彩一把莲盖盒做了烟灰缸,晚清民国双喜罐代替日常贺喜的大红包……老瓷器完全融入生活。

在她的影响下,入手的第一件藏品是清早期“内务府”款竹林七贤青花小碟。从刚入手开始就一直有人提出转让,但因为纪念意义终还是舍不得。关于这个碟子红尘有番独到见解:“古玩的好玩就在于给你留下无限的想象空间,你可以去想象什么人成为过它的主人?它主人的生活如何?它主人生活的那个时代如何?”带着这些问题往深,就是真正的大藏家都要走著书立说的终极之路;往浅,也是一件器物为何可以浪费一个下午的诱因。毕竟按红尘给的想象路径,这种体量的小碟有可能就托于闺阁小姐的玉指间,盛了瓜子给她的书生,与脉脉的眼波一起,成为暗撩书生的利器……只要够想象力,完全可以脑补出一套不同版本的电视连续剧。

就这样开始“盘瓷”的漫漫长路,尤其在“颜值即正义”的观点和哭泣的荷包之间寻找平衡——最后还是钟情了民国瓷。很多年来,民国瓷并不被市场所重视,甚至市场表现还不如“文革”瓷,但是无可否认蕴藏其间的艺术价值,佐证陶瓷工作者从艺匠到艺术家的转折。清宫廷里的“百花不落地”系列器都是描金画彩,所有的空间一定被花卉工整地挤满。民国的仿款却换了黑色釉地,所有的花卉画风很张扬,甚至有一枝百合佻达地以超长的姿态破掉工整的布局。在想象的空间里,真的可以观察到这位无名的画者,已经冲破了明清官窑的藩篱,带着不羁与自由,在创作中更忠于自己的内心。

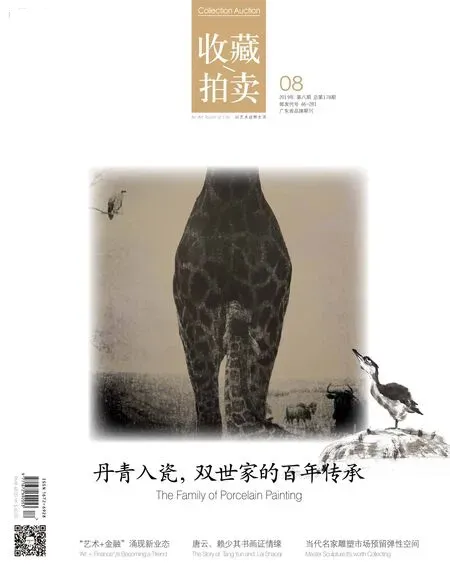

这次为封面专题去一趟景德镇,接触到张松茂、徐亚凤一对伉俪大师的“陶瓷双世家,一门六大师”传奇,再去参观了景德镇中国陶瓷博物馆和古窑,把历史的各个节点都有幸梳理了一遍,于是很深刻感悟到这种转换到底有多可贵,也等于重新认识了一遍中国陶瓷史,也拓展了对景德镇文化定位的认知。回头再看“珠山八友”、浅绛彩瓷近年来在二级市场中浮出水面,分别作为文化现象和创新意识的代表,被关注并不是偶然。

而这一期最有趣的是,杂志里有不少板块,都与瓷器的这个主题做了暗暗的呼应。毕竟瓷杂是拍场上仅次于书画的第二大类,推广有之,创新有之,应用有之。可见在这个被称为“CHINA”的瓷的国度,不仅仅跨越时空,而且完全融于了生活。

——省景德镇老年大学校歌