前秦“枋頭集團”申論

——對十六國時期地緣關係與流寓集團的一次考察

沈國光

永嘉之亂後,衣冠南渡,北中國遂成爲諸少數民族活躍的舞臺,開啓了所謂的“五胡十六國”時代。在這些少數民族政權中,氐人苻氏所建立的前秦政權曾短暫統一了北中國。這段歷史在中古十六國時期佔據重要的地位,歷來爲學者所重視。(1)學界關於前秦史的討論相當豐富,現列舉其中較爲重要的若干論著。蔣福亞《前秦史》(北京師範學院出版社,1993年)是筆者所見唯一一部關於前秦歷史的專門著作。蔣氏全面考察了前秦從建立到滅亡的過程,涉及漢晉間氐族的活動、遷徙,以及前秦政治、文化、經濟等諸多層面。陳琳國《論前秦政治制度與民族政策》(《華僑大學學報(哲學社會科學版)》2007年第2期,第70—78頁)認爲前秦的民族矛盾雖然被苻堅的政策掩蓋起來了,但是淝水之戰後又重新顯現出來,最終導致了前秦的滅亡。此外,趙文潤《試論苻堅的治秦與伐晉》(《陝西師範大學學報》1981年第1期,第48—59頁)、韓國磐《苻堅論略》(《歷史研究》1986年第1期,第75—88頁)等一系列文章將前秦史的研究重點放在了前秦後期,即苻堅時期,包括苻堅所施行的民族政策、淝水之戰等前秦政權的歷史關節點上。

五胡政權在自身建構的過程中藴含着大量的特殊因素。尤其是各民族所具有的不同民族特性,引起了以往學者的大量關注。日本學者松下洋巳切中要害地總結了中日關於苻堅研究的脉絡,重新細緻地檢討了前秦政權發展過程中“苻洪集團的形成”、“集團的擴大與其他集團的處境”、“苻堅政權下的氐”等不同政治勢力的構成與發展。松下氏並且已經意識到前秦苻堅時期的矛盾,是苻堅自身的政治理想與他族降部之間不可調和的矛盾——即前後趙、前燕的“‘自=我’意識”與前秦的華夏意識之間的矛盾。(2)松下洋巳總結前人的研究趨勢,大致可以如下表示: 將苻堅視爲一民族主義者的研究模式——將苻堅政權視爲一“泛‘中華’”的理路(松下洋巳: 《前秦苻堅政権の性格について》,《史苑》第五七卷二號,1997年,第7—21頁)。正因如此,前秦政權在經歷了淝水之戰後土崩瓦解,一蹶不振。但是,松下氏的研究忽略了苻氏長期的關東生活對其所謂“苻洪集團”的影響,也没有回答“苻洪集團”究竟是以何種因素得以形成。羅新《枋頭、灄頭兩集團的凝成與前秦、後秦的建立》一文敏鋭地觀察到,苻洪在關東枋頭長達十八年的活動所凝結成的枋頭集團,在前秦建國的過程中發揮了重要作用。羅氏的研究突破了以往就族際分野的角度來考察這一段歷史的方法,突出了地緣因素在少數民族政權建立過程中的作用。(3)羅新: 《枋頭、灄頭兩集團的凝成與前秦、後秦的建立》,陳少峰主編《原學》第六輯,北京: 中國廣播電視出版社,1998年,第147—164頁。對於苻氏的流徙對於前秦政權建立的重要性,除了羅新之外,雷家驥也予以了重視。但是其注意點依然是以氐、羌爲核心的討論,没有將“流民”這一因素作爲重點考量的對象,似尚未跳脱出“民族史”的研究範疇(雷家驥: 《漢趙時期氐羌的東遷與返還建國》,《中正大學學報(人文分册)》1996年,第七卷第一期,第191—223頁)。

通過集團學説來解釋中古時期的歷史,實際上是一種較爲常見並且有效的範式。(4)仇鹿鳴肯定了政治集團分析範式在古代高層政治研究中的有效性,同時也指出這一範式的研究往往只見“集團”而不見“政治人”。仇氏通過對石苞的研究指出,學界所常討論的“司馬氏集團”,並不是一個恒定不變的概念(仇鹿鳴: 《魏晉易代之際的石苞——兼論政治集團分析範式的有效性》,《史林》2012年第3期,第50—58頁)。本人在沿用“枋頭集團”這一概念的過程中,力圖將“集團”的構成能够具體到單個的“政治人”之中,勾勒兩者之間複雜多變的關係,以免出現仇氏所指出的政治集團分析範式中易出現的錯誤。在五胡國家中,血緣關係、民族關係自然是不可忽略的問題,但同時考慮到在整個五胡十六國時期的北中國,人口的遷徙頻頻發生,地緣關係實際上成了貫穿這一歷史不可不考量的重要因素。松下洋巳在討論諸多集團的過程中,正是忽略了這一因素。羅文關注到了枋頭集團在前秦初期的關鍵作用,並没有進一步梳理該集團在前秦建國後的表現。據考察,枋頭集團勢力的消長實際上一直影響着前秦政權的發展,甚至與前秦最後的覆滅也有重要的聯繫。本文擬在松下、羅氏二文的基礎上,將討論再事延伸,檢討枋頭集團的成立以至滅亡的過程,藉以重新透視前秦的歷史。

一、 “枋頭集團”成立之再檢討

(一) 苻氏遷徙與‘枋頭集團’的逐步形成

《資治通鑑》卷九八晉穆帝永和六年(350)闰二月條載:

(苻)洪自稱大都督、大將軍、大單于、三秦王,改姓苻氏。以南安雷弱兒爲輔國將軍;安定梁楞爲前將軍,領左長史;馮翊魚遵爲右將軍,領右長史;京兆段陵爲左將軍,領左司馬;天水趙俱、隴西牛夷、北地辛牢皆爲從事中郎,氐酋毛貴爲單于輔相。(5)《資治通鑑》卷九八,晉穆帝永和六年閏二月條,北京: 中華書局,2011年,第3152頁。後注簡稱《資治通鑑》。

同書是年八月條載:

苻健欲取之(筆者按: 指取長安)……以趙俱爲河内太守,戍温;牛夷爲安集將軍,戍懷;治宫室於枋頭,課民種麥,示無西意,有知而不種者,健殺之以徇。既而自稱征西大將軍、都督關中諸軍事、雍州刺史;以武威賈玄碩爲左長史,洛陽梁安爲右長史,段純爲左司馬,辛牢爲右司馬,京兆王魚、安定程肱、胡文等爲軍諮祭酒,悉衆而西。(6)《資治通鑑》卷九八,晉穆帝永和六年八月條,第3157頁。

羅文根據上引兩段材料指出,枋頭集團中除了隨着苻氏一同流徙的氐族外,還有“秦雍各族豪門,如安定程氏(程朴、程肱、程延)、安定梁氏(梁楞等)、安定胡氏(胡文)、天水趙氏(趙俱)、隴西牛氏(牛夷)、北地辛氏(辛牢)、南安羌酋雷氏(雷弱兒)等等”。正是這些氐族與秦雍各族豪門構成了枋頭集團。

筆者認爲,所謂“枋頭集團”不僅是苻氏在枋頭十八年間才凝成的一個政治共同體,而且是在苻氏不斷地遷徙過程中逐漸發育而成的。

1. 枋頭集團之萌芽

據《秦記》載,苻洪先人原居武都。(7)《藝文類聚》卷八二引《秦記》稱:“符(苻)洪之先居武都。”(上海古籍出版社,1999年,第1407頁)《晉書·苻洪載記》等稱其爲“略陽臨渭氐人”,其先人“世爲西戎酋長”,父苻懷歸,原只是一“部落小帥”。(8)《晉書》卷一一二《苻洪載記》,北京: 中華書局,1974年,第2867頁。大概於魏晉之際遷至略陽臨渭。(9)《資治通鑑》卷八二,晉惠帝元康六年條載:“略陽清水氐楊駒始居仇池……至其孫千萬附魏,封百頃王。千萬孫飛龍浸强盛,徙居略陽。”胡三省據《漢書·地理志》稱仇池“在武都郡西”云云(第2663頁)。上引《秦記》稱苻洪先人原居武都,疑苻洪一支與其共自武都郡遷至略陽郡。楊駒一支居清水,苻洪一支居臨渭。懷歸去世,苻洪代爲部帥,時爲晉元康六年(296)。(10)《魏書》卷九五《臨渭氐苻健傳》稱苻洪“年十二而父死”(北京: 中華書局,2017年,第2244頁)。苻洪逝世於晉永和六年(350),時年六十六(參《晉書》卷一一二《苻洪載記》,第2868頁),推算苻洪出生於晉太康六年(285),則其於晉元康六年(296)爲部帥。正是此年,關中爆發了氐人齊萬年的叛亂。齊萬年的叛亂造成了關中大量人口的外移,同爲氐族的楊茂搜“自略陽帥部落四千家還保仇池”,“關中人士避亂者多依之”。(11)《資治通鑑》卷八二,晉惠帝元康六年十二月條,第2663頁。另又有氐酋大單徵以及羌族,大約有十幾萬衆被遷至平陽。(12)參上引羅新: 《枋頭、灄頭兩集團的凝成與前秦、後秦的建立》。苻洪所帥部落卻一直留在關中,並未遷徙。(13)雖在江統筆下,群氐“與關中之人,户皆爲仇”(《晉書》卷五六《江統傳》,第1533頁),但苻洪所部卻未見與關中漢族有何矛盾,齊萬年叛亂所領氐族,也應當與苻洪一支無關。大單徵與楊茂搜以及被遷徙的羌族勢力,應該遠大於苻洪所領之勢力,以至於在齊萬年叛亂前後,苻洪及其所領勢力之事迹一直不顯。氐、羌的大量外遷,爲苻洪的發展提供了有利的條件。永嘉之亂時,苻洪“散千金,召英傑之士訪安危變通之數”,後爲宗人蒲光、蒲突推爲盟主。(14)《晉書》卷一一二《苻洪載記》,第2867頁。這是苻洪乃至其後枋頭集團所擁有最早的一批武裝力量。以致於當劉聰遣使拜苻洪爲平遠將軍時,苻洪已經擁有一定的資本“不受,自稱護氐校尉、秦州刺史、略陽公”。(15)《太平御覽》卷一二一《偏霸部五》引《十六國春秋·前秦録》,北京: 中華書局,1960年,第585頁。在這一股力量中,氐族勢力當然是其核心。而所謂“英傑之士”,大抵就是關中未遷徙之豪傑,這也成了枋頭集團之一部分。

2. 枋頭集團之雛形

晉太興二年(318),劉曜僭號長安,拜苻洪爲寧西將軍、率義侯。(16)董剛: 《十六國時代苻、姚部族集團的歷史變遷》一文取屠橋孫本《十六國春秋·前秦録》稱此事發生於太興元年(318)(《社會科學》2017年第11期,第142—157頁)。《通鑑考異》曰:“《三十國》、《晉春秋》,洪降劉曜在太興元年。按,元年曜未都長安。《晉書·洪載記》無年分,但云‘曜僭號長安,洪歸之’,故置是年。”(《資治通鑑》卷九一,晉元帝太興二年條,第2924頁)今取《資治通鑑》。劉曜爲了分化關中氐族勢力,又將苻洪部落遷徙至京兆高陸,進爲氐王。(17)《魏書》卷九五《臨渭氐苻健傳》,第2244頁。董剛引屠橋孫本《十六國春秋·前秦録》“及曜敗於洛陽,洪率部人西保隴山,進爲氐主”一條認爲“主”、“王”刻寫有誤,又認爲苻洪爲氐王的時間在劉曜洛陽戰敗後。其指出《魏書·臨渭氐苻健傳》點校本“徙之高陸,進爲氐王”中間的逗號當爲句號。因《魏書》參考《十六國春秋》删節作傳致誤。實則,屠橋孫本《十六國春秋》的真僞一直存在争議。今查《太平御覽》卷一二一《偏霸部五》引崔鴻《十六國春秋·前秦録》稱“劉曜以洪爲氐王,及曜敗於洛陽,洪率部人西堡(保)隴山”(第585頁)可知,崔鴻原著《十六國春秋·前秦録》即認爲苻洪爲氐王,其事在劉曜敗於洛陽前。今中華書局本《魏書》點校不誤。至永昌元年(322),陳安在上邽一帶發生叛亂,史稱“隴上氐、羌皆附於安,有衆十餘萬”。(18)《資治通鑑》卷九二,晉元帝永昌元年二月條,第2949頁。次年劉曜平定關中,又“徙秦州大姓楊、姜諸族二千餘户於長安。氐、羌送任請降”。(19)《資治通鑑》卷九二,晉明帝太寧元年六月條,第2963頁。苻洪勢力一直被劉曜安置在長安附近的高陸,並不屬於“隴上氐、羌”。而楊氏、姜氏在前秦前期的歷史中頻頻出現,並且成爲苻洪建國勢力的重要成員。究其原因,應該就是被劉曜自秦州遷至長安的楊、姜諸族,一部分已爲處於高陸的苻洪所籠絡。但是,此後劉曜與石虎對戰的過程中,爲了防止西面的張駿與楊難敵乘虚進攻長安,“發氐羌之衆屯於秦州”。(20)《晉書》卷一〇三《劉曜載記》,第2700頁。這批被西遷者極有可能包含從秦州遷來的楊、姜諸族。如此,苻洪在這段時間内團結楊、姜諸族的嘗試,暫時以失敗告終。

晉咸和三年(328)劉曜戰敗於洛陽,苻洪遂乘機脱離前趙政權,“率部人西堡(保)隴山”,屯於上邽附近,後又降於石虎。(21)《太平御覽》卷一二一《偏霸部五》引《十六國春秋·前秦録》,第585頁。苻洪徙至隴山一帶,其目的很顯然在於團結從秦州遷至關中,後又被遷回秦州的氐羌勢力。在此之前,由於關中一直爲劉曜所掌控,苻氏不得不安分地守在高陸,與被遷至秦州的氐羌失去了聯繫。劉曜敗於洛陽、其子劉胤軟弱,使得苻洪勢力又有獲得生存壯大之可能。

晉咸和四年(329)八月,劉胤與石虎戰於關中至隴山上邽一帶。劉胤敗後爲石虎所殺。石虎分别“徙其臺省文武、關東流民、秦、雍大族九千餘人於襄國”。(22)《資治通鑑》卷九四,晉成帝咸和四年八月條,第3021頁。雖然被遷徙的九千餘人或有部分爲苻洪所籠絡者,但事實上石虎此舉造成了關隴地區權力失序,爲苻氏的進一步發展提供了有利條件。苻洪、姚弋仲降於石虎後,石虎表“洪監六夷軍事,弋仲爲六夷左都督”,(23)《資治通鑑》卷九四,晉成帝咸和四年九月條,第3022頁。並拜苻洪爲冠軍將軍,“委以西方之事”。(24)《晉書》卷一一二《苻洪載記》,第2867頁。石虎又進一步“徙氐、羌十萬落於司、冀州”,分解了關隴的氐羌勢力。(25)《資治通鑑》卷九四,晉成帝咸和四年秋八月條,第3022頁。大量的氐羌、流民、豪傑的東遷造成了關隴的空虚,苻洪與姚弋仲遂成了這一地區最爲重要的兩支力量。關於此時苻、姚勢力何者較强的問題,學界有不同的意見。從“委以西方之事”一句而言,苻洪此時的勢力應該在姚弋仲之上。(26)羅新認爲“監六夷諸軍事”與“六夷左都督”有輕重之别。董剛則考察了苻、姚二人的將軍號以及“監”與“都督”的區别,認爲此時姚氏勢力大於苻氏(參考上引羅、董二文)。陳勇認爲,依後趙的官制,“六夷左、右都督,應爲監六夷軍事之裨將”,即認爲苻氏地位要高於姚氏。今從陳説〔參陳勇: 《〈通鑑〉十六國資料釋證(前秦、後秦國部分)》,北京: 中國社會科學出版社,2015年,第290頁〕。不過經過石虎的整頓,關隴地區勢力總體而言的確是有所減弱,以至於在咸和八年(333),苻洪再一次投降石虎時,只能帥“户二萬”。

值得注意的是,儘管苻洪在官職上是“監六夷軍事”,卻一定與未被遷走的秦隴豪傑之間還存在着某種聯繫。被推舉爲“氐王”的苻洪,作爲一支前、後趙重要的異族勢力,如果没有豪傑力量的支持,難以想像能够在關隴地區立足。因此,晉咸和八年(333)石生起兵關中,苻洪可以有所憑藉自稱“晉北平將軍、雍州刺史”,附於張駿。(27)《太平御覽》卷一二一《偏霸部五》引《十六國春秋·前秦録》,第585頁。同一年,又“帥户二萬降於虎”,石虎拜蒲洪爲光烈將軍、護氐校尉。在這一段時間内,苻洪雖然於石虎、石生以及張駿諸勢力中摇擺不定,但一直未離開隴山一帶。直至第二次降於石虎時,史料才稱其“下隴”至馮翊。(28)《太平御覽》卷一二一《偏霸部五》引《十六國春秋·前秦録》,第585頁。自“西保隴山”至走出隴山,苻洪一直在上邽一帶生活了近五年的時間。(29)《晉書》卷七《成帝紀》載劉曜敗於洛陽爲咸和三年(328)十二月乙未,記苻洪第一次降於石虎之事則在此之後,只稱“是歲”而不載日期(第173頁)。故此處僅按五年計算。這一段時間,一直爲史家所忽視。經過苻洪在關隴地區長期的經營,可以説之後的枋頭集團在此時已經有了雛形。

3. 枋頭集團之最終形成

苻洪降於石虎后,石虎“徙秦、雍民及氐、羌十餘萬户於關東”。這一決策出於苻洪。

《資治通鑑》卷九十五,晉成帝咸和八年十月條稱:

(苻)洪至長安,説(石)虎徙關中豪傑及氐、羌以實東方,曰:“諸氐皆洪家部曲,洪帥以從,何敢違者!”虎從之,徙秦、雍民及氐、羌十餘萬户於關東。以洪爲龍驤將軍、流民都督、使居枋頭;以羌帥姚弋仲爲奮武將軍、西羌大都督,使帥其衆數萬徙居清河之灄頭。(30)《資治通鑑》卷九五,晉成帝咸和八年十月條,第3039頁。

苻洪對石虎所言,唯見《資治通鑑》,温公當有所本。揣摩此段史料,有如下幾層意思。其一,苻洪此時已爲關隴氐族之最高首領。其二,雖然苻洪只談到諸氐而不及秦、雍民,但苻洪被任命爲流民都督一職,也就意味着這些“關中豪傑”作爲“流民”,在被遷徙後仍然受到苻洪管轄。其三,姚弋仲所領勢力,也與苻洪保持着一種若即若離的關係。姚氏在關中的勢力僅次於苻洪,將其安置於灄頭,不妨説爲苻氏在關東的發展掃除了一個强有力的敵手。其四,史料稱姚氏所領有“數萬”,苻氏所領的數量應該大於此。在被遷至關東的“十萬餘户”中,除了姚氏所領的“數萬”之外,應當均爲苻洪所管轄。這可以説是苻洪在關中苦心經營的結果。

苻洪進入關東後因征段遼有功,拜使持節、都督六夷諸軍事、冠軍將軍、封西平郡公。(31)《太平御覽》卷一二一《偏霸部五》引《十六國春秋·前秦録》,第585頁。《資治通鑑》卷九六,晉成帝咸康四年五月條,第3070頁。苻洪之勢力爲石閔所忌,其稱“蒲洪雄儁,得將士死力,諸子皆有非常之才,且握强兵五萬”。(32)《資治通鑑》卷九六,晉成帝咸康四年五月條,第3070頁。苻洪此時已從監六夷諸軍事升爲都督六夷諸軍事。所謂“六夷”就是指部分同苻洪一起遷至關東的氐羌諸族,同時也包括部分秦雍豪傑、流民,這些便是石閔所稱的“死力之士”、“强兵五萬”。雖然史料中關於苻洪在關東時期的活動僅寥寥數語,不過吉光片羽,從永和五年的西遷可見,苻洪與秦雍豪傑、流民一定有着頻繁而深刻的聯繫。

如上所考,氐羌、秦雍流民曾有兩次從關中至關東的遷徙。一是晉咸和四年(329),石虎將劉曜在關中的舊臣、關東流民和秦雍大族九千餘人遷至襄國,又將關中十五萬落的氐羌遷至司、冀二州;其二就是咸和八年(333)苻洪勸石虎所遷的十萬户秦雍流民與氐羌。晉永和五年(349)後趙内亂,大批的秦雍流民相帥西歸時路由枋頭,“共推蒲洪爲主,衆至十餘萬”。(33)《資治通鑑》卷九八,晉穆帝永和五年十一月條,第3148頁。胡三省認爲:“蒲洪勸石虎徙秦、雍民夷以實關東,而身委質於趙,及趙之亂,得因以爲資;姦雄伺時而動也。”誠可謂高明之見。(34)《資治通鑑》卷九八,晉穆帝永和五年十一月條,第3148頁。

苻洪的遷徙路綫是: 武都——臨渭——高陸——上邽——馮翊——枋頭。在苻洪遷徙過程中,隱約可見其帶有一定的目的性。在不同時期的不同地點,都有着可供苻洪轉化爲政治資本的重要勢力——關隴豪傑以及流民。苻洪除了與之合作之外,勢必不能輾轉於關中嚴酷的政治環境之中。最終,苻洪及所領諸人開始了在枋頭長達十八年的生活。“共同的利益關係、長期聚居一地,很大程度上消弭了民族的、地域的差異,使集團内部的聚合力變得相當强大”,(36)參上引羅新: 《枋頭、灄頭兩集團的凝成與前秦、後秦的建立》。形成了枋頭集團,並在此之後西入長安,建立前秦。

(二) 前秦建國勛貴的構成——“枋頭集團”形成的一個印證

《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和七年(351)正月條載:

健即天王、大單于位,國號大秦,大赦,改元皇始……立妻强氏爲天王后……以苻雄爲都督中外諸軍事、丞相、領車騎大將軍、雍州牧、東海公;苻菁爲衛大將軍、平昌公,宿衛二宫;雷弱兒爲太尉,毛貴爲司空,略陽姜伯周爲尚書令,梁楞爲左僕射,王墮爲右僕射,魚遵爲太子太師,强平爲太傅,段純爲太保,吕婆樓爲散騎常侍。伯周,健之舅;平,王后之弟;婆樓,本略陽氐酋也。(37)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和七年正月條,第3161—3162頁。

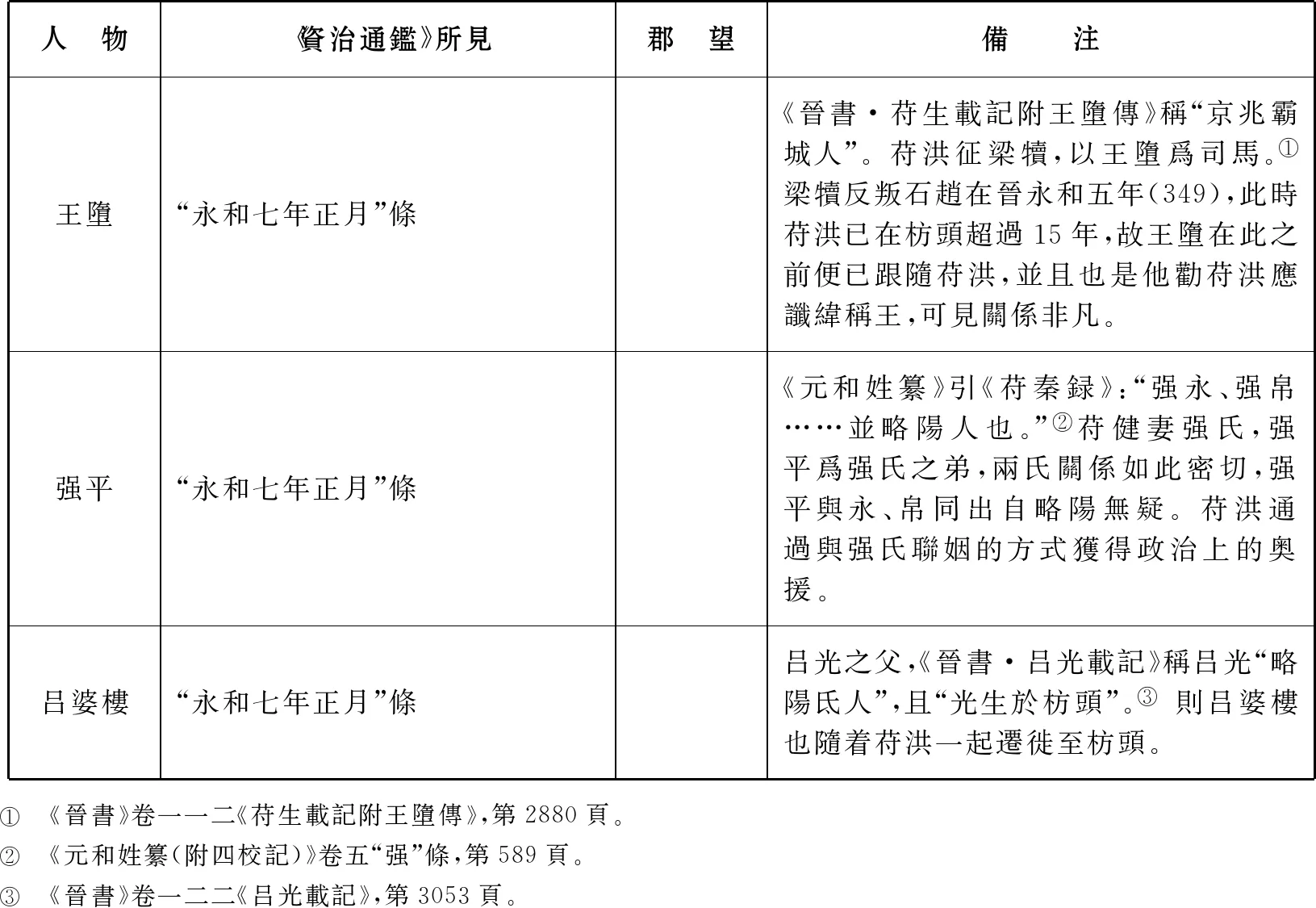

作爲前秦開國後的第一批朝臣,亦當在苻氏建國過程中立下汗馬功勞。上引材料與前引兩段材料所見人物,基本可以視爲前秦建國之棟樑。現根據《資治通鑑》所見史料製成下表。史料中諸人未載郡望者,均於“備注”一欄加以考證(其郡望不詳者,則考其與苻氏之關係)。

表1 《資治通鑑》所載前秦建國勛貴表

續表

續表

上引《資治通鑑》三段史料所見諸人,即構成枋頭集團的核心人物,多爲秦雍豪門。

綜上可見,苻氏在入主關中的過程所依靠的“枋頭集團”,究其實質而言是大量的秦、雍豪傑與流民,也包括了苻氏本身所領有的氐族和部分羌族。雖然苻氏在關東枋頭十八年的經營對於集團的糅合十分重要,但是不能忽略苻氏東遷之前在關隴地區的活動。構成“枋頭集團”的核心人物,無一不是出於關隴地區。苻洪寓居關隴期間,已經與這些豪門有所勾結,後又與之步步東遷至枋頭。正是依靠這批人,苻健敗杜洪,入主關中。

在氐族内部,苻洪通過聯姻的手段加强不同部落之間的凝聚力。除了上文已談到的苻、强聯姻,又有苻、姜之間的聯姻。陳勇已梳理了苻洪、苻健、苻生三代的姻親關係,略有錯訛。(38)陳勇誤以强氏爲苻洪之妻、苻健之母,又以姜氏爲苻健之妻(陳勇: 《〈通鑑〉十六國資料釋證(前秦、後秦國部分)》,第58頁)。上引《資治通鑑》稱:“(姜)伯周,健之舅;(强)平,王后之弟。”(《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和七年正月條,第3162頁)今在陳氏研究基礎上修正如下:

苻洪=姜氏—姜伯周

苻健=强氏—强平 梁安=毛氏—毛貴

苻生 = 梁皇后

(注: 單綫|或—,表示血親關係;雙綫=,表示婚姻關係。)

苻、强、姜、毛皆爲略陽氐,四者之間錯綜複雜的姻戚關係,構成了苻氏在前、後趙政治中的生存保障。這一勢力自然也是枋頭集團最爲原始、最爲核心的部分。

至此,基本上已經搞清枋頭集團生成的始末。據上述考察,基本可以如此概括枋頭集團的構成: 以苻、强、姜、毛四支氐族爲政治核心、以關隴豪傑爲政治奥援、以秦、雍流民爲武力補充。若僅從永嘉亂後苻洪“散千金,召英傑之士訪安危變通之數”開始算起,至晉穆帝永和七年(351)苻健入主關中稱天王爲止,枋頭集團的形成大概用了近四十年時間。在關隴流徙的二十餘年,以及在枋頭的十八年,是其集團形成的兩個重要階段。但是,一個構成如此複雜的集團,在前秦建國後又捲入到前秦政治的漩渦之中。

二、 枋頭集團勢力之消長——地緣關係的瓦解

苻健以一個流寓集團建立前秦。在前秦建國初期的一系列軍事活動中,其將領基本爲枋頭集團成員。並且此時,這個集團又充滿着凝聚力。

晉永和九年(354)九月,殷浩北伐,“師次壽陽,潛誘苻健大臣梁安、雷弱兒等,使殺健,許以關右之任”。(39)《晉書》卷四七《殷浩傳》,第2045頁。殷浩出此計謀,是考慮到關中形勢的變動。在此之前,張遇陰結關中豪傑謀反,而“(苻)雄等精兵在外”,關中空虚。此事發生在該年六月至七月間。直至九月,苻雄回長安,又與苻菁討伐孔特。(40)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和九年九月條,第3183—3184頁。在此期間,梁、雷二人就在長安。若能聯合殷浩,關中形勢將會呈現出另一番局面。但是雷弱兒“僞許之,且請兵接應”。(41)《資治通鑑》卷九九,第3185頁。《資治通鑑》及諸書此處不載梁安的態度。據《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝永和十一年(355)六月條載,苻健臨終時,梁安尚在顧命大臣之列,故可斷定當時梁安亦未倒戈東晉(第3197頁)。可見,枋頭集團在前秦初期還是緊緊地團抱在一起。

但是,在這看似一個牢固的集團共同體背後,開始出現了集團内部崩潰的危機。苻健稱皇帝之前賈玄碩之死,隱隱約約透露出這一趨勢。

《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和七年(351)正月條稱:

苻健左長史賈玄碩等請依劉備稱漢中王故事,表健爲都督關中諸軍事、大將軍、大單于、秦王。健怒曰:“吾豈堪爲秦王耶!且晉使未返,我之官爵,非汝曹所知也。”既而密使梁安諷賈玄碩等上尊號,健辭讓再三,然後許之。丙辰,健即天王、大單于位,國號大秦,大赦,改元皇始。(42)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和七年正月條,第3161頁。

在此後不久的三月,苻健便“以中書令賈玄碩始不上尊號”爲由,使人誣告賈玄碩與東晉司馬勛相通,“並其諸子皆殺之”。(43)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和七年三月條,第3166—3162頁。對比苻健前後稱號,可知其對賈玄碩之不滿在於尊號中是否可有“天王”、“秦王”。晉永和八年(352)正月,苻健即皇帝位。《資治通鑑》稱“秦丞相(苻)雄等請秦王健正尊號,依漢、晉之舊,不必效石氏之初。”(44)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和八年正月條,第3172頁。《十六國春秋·前秦録》載苻雄等請苻健稱皇帝時云:“宜依漢、晉兼皇王之美,不可過自謙沖,同趙之初號。”(45)《太平御覽》卷一二一《偏霸部五》引《十六國春秋·前秦録》,第586頁。石虎亦曾爲天王,稱天王之後又稱皇帝。石虎其自稱“天王”的依據是“殷、周之制”,(46)《資治通鑑》卷九五,晉成帝咸康二年正月條,第3060頁。則“天王”之號在傳統中原文化中似有“天下之王”的意思,與“大單于”所意味着的諸夷領袖之義不同。(47)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和八年正月條稱苻健即皇帝位後,“且言單于所以統一百蠻,非天子所宜領,以授太子萇”。(第3173頁)結合所謂“正尊號”可知,天王之稱號實爲苻健自大單于至皇帝稱號之過渡。(48)谷川道雄對北朝“天王”之號有專門的研究。谷川氏指出“天王雖然是事實上的皇帝,但還不全是皇帝”,“天王是有其實而名不正”,五胡諸君登上帝位的途徑是王→天王→皇帝,誠爲不刊之論(谷川道雄著,李濟滄譯: 《隋唐帝國形成史論》,上海古籍出版社,2011年,第241—249頁)。賈玄碩作爲漢族士大夫自然深諳此道,卻没有替苻健上表“天王”之稱號且稱苻健“秦王”,因而慘遭殺害。他也是枋頭集團中第一個遭到苻氏迫害的核心人物,具有極大的象徵意義。賈氏之死象徵着枋頭集團已被撕開了一條裂縫,只不過暫時被前秦初期的外戰遮掩住了而已。

苻健死后,其子苻生繼位。苻生一朝滥杀大臣。無論是《十六國春秋》還是《晉書》,對於苻生都採取一種負面的敍事立場。(49)《太平御覽》卷一二一《偏霸部五》引《十六國春秋·前秦録》,第586頁;《晉書》卷一一二《苻生載記》,第2879頁。吕思勉認爲苻生乃是出自“不得已”。(50)吕思勉: 《兩晉南北朝史》,上海古籍出版社,2005年,第187頁。據蔣福亞考證,《十六國春秋》以及唐人所撰《晉書》關於此事的史料在史源上存在問題。苻堅曾經翻閲過國史,並且加以篡改。且據蔣書考證,苻生所殺之人分爲兩類,一類是后族,一類是强宗,是因爲吸取了漢趙滅亡的教訓,出於防止六夷酋帥反叛,是當時民族矛盾的一種表現。(51)蔣福亞: 《前秦史》,第54—61頁。但是按蔣氏所言,那么苻生優待姚襄這一點就令人費解。姚襄不僅是異族,並且在之前與苻氏的衝突之中“殺苻産,盡坑其衆”。姚襄實際上才是前秦政權的重要威脅。苻生依舊“遣使拜襄官爵”。(52)《晉書》卷一一二《苻生載記》,第2876頁。單純以民族矛盾爲由,不足以充分解釋此點。不妨説苻生的舉措所針對的僅僅是枋頭集團。《晉書·苻生載記》所載其所殺之人有其妻梁氏、毛氏、梁楞、梁安、雷弱兒、辛牢、程肱、强平、程延、康權、魚遵諸人,牛夷也因懼苻生而自殺。(53)《晉書》卷一一二《苻生載記》,第2872—2878頁。康權當爲粟特人。(54)胡注引《姓譜》認爲康是西胡姓(《資治通鑑》卷一百,晉穆帝升平元年條,第3214頁)。康氏一支與前秦關係密切。《梁書·康絢傳》載“晉時隴右亂,康氏遷於藍田。絢曾祖因,爲苻堅太子詹事。”(55)《梁書》卷一八《康絢傳》,北京: 中華書局,1973年,第290頁。粟特人在早期進入中原後,往往聚族而居。(56)榮新江: 《中古中國與外來文明》,北京: 生活·讀書·新知三聯書店,2001年,第11—37頁。康權與康因當屬一支。康因之先世暫不可考,但稱其於“晉時隴右亂”後居於關中。筆者懷疑康因先世在苻洪寓居隴山時即與之有所聯繫。後又隨苻洪下隴,居於藍田。康權爲該粟特胡之首領,故而被苻生所殺。(57)《梁書》卷一八《康絢傳》稱康絢祖康穆爲姚萇河南尹,在劉宋永初中“舉鄉族三千餘家”入襄陽。即至後秦時,其粟特聚落達到“三千餘家”(第290頁)。推測康氏在前秦時期勢力並未達到如此規模,但仍爲一潛在的重要威脅。除了康權無直接史料證明之外,其餘無不是枋頭集團人物。

枋頭集團之中,毛貴、梁安、梁楞諸人皆受苻健遺詔輔政。連同此後被殺之强平,此四人皆成爲苻生繼位後第一批所殺之人。(58)《晉書》卷一一二《苻生載記》,第2872—2873頁。毛、梁、强三氏在苻洪時期便已通過聯姻的方式緊緊聯結在一起。前秦建國後,毛、梁、强諸氏在苻生眼中,皆有意圖共享其政治成果之嫌,成爲苻氏皇權進一步加强之絆腳石。

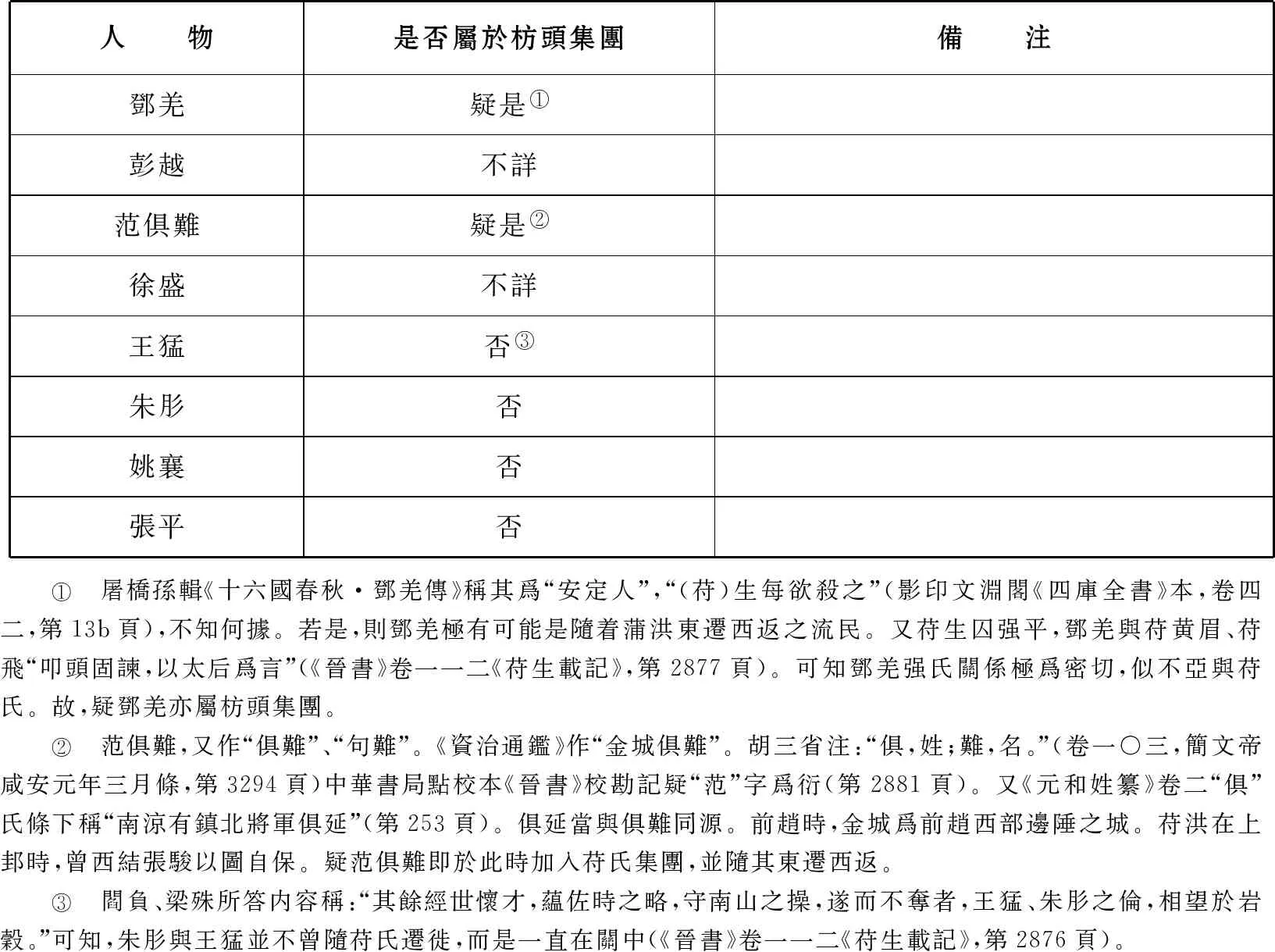

晉永和十二年(356),苻生遣閻負、梁殊出使涼州,前凉張瓘問:“秦據漢舊都,地兼將相,文武輔臣,領袖一時者誰也?”閻、梁所答中有一份前秦政權關鍵人物的名单,爲我們探討苻生時期前秦的政治生態提供了一份寶貴的材料。現製成下表。(59)《晉書》卷一一二《苻生載記》,第2873—2876頁。

表2 晉太和十一年(355)閻負、梁殊答張瓘所見前秦人物表

續表

表中所見枋頭集團出身人物,尤其是苻健入關之股肱,多为苻生所殺。團結在苻生周邊的有趙韶、趙誨、董榮三人。董榮之出身暫不可考。趙韶與趙誨爲趙俱之從弟。趙俱出身枋頭集團,苻生欲“以俱爲尚書令”,但是“俱固辭以疾”。趙韶、趙誨爲苻生嬖臣。趙俱曾對韶、誨言:“汝等不復顧祖宗,欲爲滅門之事!毛、梁何罪,而誅之?吾何功,而代之?汝等可自爲,吾其死矣!”可見韶、誨已爲苻生之人。趙韶原爲太子門大夫,趙誨原爲太子舍人。苻生爲太子時,二人便伴其左右,關係非凡。(60)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝永和十一年七月條,第3197—3199頁。在苻生時期,根據私人關係所建立起來的團體開始出現,而地緣不再是連接這一關係的紐帶。

苻生執政時期所採取的殺戮政策,使得“宗室、勛舊、親戚、忠良殺害略盡,王公在位者悉以疾告歸,人情危駭,道路以目”。(61)《晉書》卷一一二《苻生載記》,第2879頁。對於苻生執政時期所殺前秦大臣,雷家驥已經作了全面的輯考,可參上引雷氏: 《漢趙時期氐羌的東遷與返還建國》。其所謂的“宗室、勛舊、親戚、忠良”大部分都屬於枋頭集團。勛舊當然是指助苻健入關即位之大臣,親戚主要是指梁氏、强氏,至於忠良,是忠於苻洪、苻健之士,輔佐二人的枋頭人物。

就枋頭集團之構成而言,有氐、羌諸族,又團結了關中豪傑及秦、雍流民。上文已經詳述苻氏自苻懷歸至苻洪時期之發展。在此期間苻氏所籠絡之勢力,在流寓危難之際自能相互團結爲一政治集團。當政權穩固、苻健即位後,所面臨的問題已不是求全自保,而是遏制他人對政治利益之瓜分,以謀一己之福。枋頭集團原本所具有的凝聚力開始不斷地鬆散,轉化爲潛在的敵對力量。上引殷浩勸降雷弱兒、梁安等人,説明了在枋頭集團内部的一些重要人物也擁有着自己的一部分勢力,并對前秦的生死存亡起着至關重要的作用。苻生所採取的一系列措施,無非是對於集團中所隱藏着的異己勢力之剷除。賈玄碩之死,以及原與枋頭集團關係十分密切之趙韶、趙誨二人轉向苻生,都預示着作爲個體的政治人,對於集團前後不同的態度,並且逐漸擺脱其出身所賦予的“集團”因素,轉而以個人的身份向皇權靠攏。

史家往往所關注的一條史料是苻健臨死前告誡苻生的“酋帥、大臣若不從汝命,可漸除之”。(62)《晉書》卷一一二《苻生載記》,第2878—2879頁。誠然如是。苻生施行的政策,無非是繼承了苻健未完成的任務,又爲之後的苻堅所繼承。

苻堅生於晉咸康四年(338),這一年是苻氏遷居到枋頭的第六年,而在入關時,苻堅十三歲。其父苻雄是苻健的股肱,“佐命元勛,權侔人主”,(63)《晉書》卷一一二《苻生載記附苻雄傳》,第2880頁。並且作爲枋頭集團的一員,是輔佐苻健入關的重要人物。苻雄去世后,苻堅襲爵。輔佐苻堅弒殺苻生的功臣,無一不出自枋頭集團。史載苻法“與特進梁平老、强汪等率壯士數百人潛入雲龍門,苻堅與吕婆樓率麾下三百餘人鼓噪繼進”,(64)《晉書》卷一一二《苻生載記》,第2879頁。既而殺苻生。《資治通鑑》載,苻堅“幼有志度,博學多能,交結英豪,吕婆樓、强汪及略陽梁平老皆與之善”。(65)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和十年六月條,第3193頁。吕婆樓爲枋頭集團中人,上文已經説明。梁平老爲略陽人,與强汪均屬苻氏外戚梁、强二支,也應當曾隨着苻氏流徙至枋頭。所以,我們看到,在苻生、苻堅政權交替之際,起到決定作用的還是枋頭集團。甚至可以説,苻堅取代苻生,是枋頭集團對於苻生皇權的一次成功的反撲。

苻堅繼位後第一件事,就是放棄了“皇帝”之號,改稱“大秦天王”。(66)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平元年六月條,第3215頁。這與苻健因賈玄碩不上尊號之事相呼應。苻堅此舉,無疑是一種對不滿苻氏稱皇帝者的讓步。雖然枋頭集團在苻生時遭遇了嚴重的打擊,但是苻堅即位後枋頭集團轉而又成了前秦政權能延續的重要力量。所以,苻堅將苻氏宗親封爵外,又封“李威爲衛將軍、尚書左僕射;梁平老爲右僕射;强汪爲領軍將軍;仇腾爲尚書,領選;席寶爲丞相長史、行太子詹事;吕婆樓爲司隸校尉;王猛、薛讃爲中書侍郎;權翼爲給事黄門侍郎,與猛、讃并掌機密”。(67)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,2884—2885頁。《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平元年六月條不載仇騰、席寶二人(第3215頁)。《太平御覽》卷一二二《偏霸部六》引《十六國春秋·前秦録》不載仇騰(第588頁)。梁平老、强汪、吕婆樓均爲枋頭集團出身。李威爲“苟太后姑子”,“素與魏王雄友善”,(68)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平元年六月條,第3216頁。也屬於枋頭集團。其中仇騰、席寶,由於史料缺乏尚不能斷定是否爲枋頭集團出身。之後,苻堅又“追复魚遵、雷弱兒、毛貴、王墮、梁楞、梁安、段純、辛牢等本官,以禮改葬之,其子孫皆隨才擢授。”(69)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2885頁。這一舉措,是對剛剛遭受到打擊的枋頭集團的一種安撫。

但是,苻堅同樣面臨着與苻生一樣的問題,即如何處理枋頭集團對於皇權的威脅。即位之時,“堅及母苟氏并慮衆心未服,難以居大位”。(70)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2884頁。所謂“衆心未服”當指枋頭集團出身的勛貴依然有可能對苻堅的皇權有所干涉。樊世,史稱“有大勛於苻氏”,又是氐人出身,又曾云:“吾輩與先帝共興事業”。王猛批判樊世爲“二天子”。(71)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2885—2886頁。樊世被殺之後,“諸氐紛紜,競陳猛短,堅恚甚,謾罵,或有鞭撻於殿庭者”。(72)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2886頁。樊世在氐人當有一定的影響力,這股影響力是苻堅所忌諱的。

有理由相信,苻堅有意構建一個新的、以苻堅爲本位的新政治網絡,進而一步步擺脱、清除枋頭勛貴對皇權的左右。上引史料中提到,權翼、薛讃“並掌機密”。權翼與薛讃原來都是姚襄集團之人,苻堅早在苻生時期即重用這些人,而至苻堅即位后,則與這些人日漸親善。王猛在苻堅入關之前一直隱匿於華陰山中。苻堅將舉大事,“聞猛名,遣吕婆樓招之”,且史稱兩人之相遇“若玄德之遇孔明”,關係甚密。(73)《晉書》卷一一四《苻堅載記附王猛傳》,第2930頁。王猛得到苻堅的信任,“日親幸用事”,導致了“宗親勛舊多疾之”。(74)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平二年九月條,第3220頁。使得枋頭集團勛臣的處境日益困難。長安西始平一地,“多枋頭西歸之人”。因此“豪右縱横,劫盗充斥”。苻堅遂任命王猛爲始平令。王猛在任上“明法峻刑,澄察善惡,緊勒豪强”。王猛曾“鞭殺一吏”,卻招致“百姓上書訟之”,也因此被“檻車徵下廷尉詔獄”,最終由苻堅出面方得以被赦。(75)《晉書》卷一一四《苻堅載記附王猛傳》,第2930頁。王猛在擔任始平令期間招致了枋頭流民大量的不滿,而自言“爲明君翦除凶滑”。王猛採取如此嚴酷的手段,無非是爲了清除枋頭勢力對長安的威脅。王猛轉爲京兆尹,開始把矛頭指向長安地區的枋頭集團勢力。樊世對王猛言:“吾輩與先帝共興事業,而不預時權;君無汗馬功勞,何敢專管大任?是爲我耕而君食之乎?”(76)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2886頁。晉升平三年(359)七月,因强德“昏酒豪横,爲百姓之患”,“王猛捕而殺之”。强德是“苻健之妻弟”,自然是枋頭集團出身。以樊氏、强氏爲代表的枋頭集團勛貴,與苻健共同建國,經過苻健、苻生兩朝,至苻堅時已“不預時權”,完全被排除在前秦苻堅政權的核心。此後,王猛與鄧羌二人“協規其志”,發動了一連串的整肅,以至“數旬之間,貴戚强豪誅死者二十有餘人”。(77)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2887頁。

另一方面,苻堅還通過興辦太學、實行察舉制等措施,進一步消除枋頭集團潛在的威脅。史載苻堅“親臨太學,考學生經義優劣,品而第之”,又稱“每月一臨太學”。(78)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2888頁。又《資治通鑑》晉升平五年(361)十二月條下載:

秦王堅命牧伯守宰各舉孝悌、廉直、文學、政事、察其所舉,得人者賞之,非其人者罪之。由是人莫敢妄舉,而請托不行,士皆自勵;雖宗室外戚,無才能者皆棄不用。(79)《資治通鑑》卷一〇一,晉穆帝升平五年十二月條,第3238頁。

苻堅對漢代選拔人才方式的仿效,意在阻斷枋頭集團下一代通過祖父輩軍功的延續而進入中央的路徑,使得他們無法觸摸到權力的核心。在此之前,“宗室外戚”均可依賴先人之資而獲得一定的政治權力,而苻堅此時所採取唯才是舉的方式,便使得枋頭集團勛貴不能再以一個集團的方式進入政治權力的中心。他們必須與該集團之外的人共同分享政治權力。這毫無疑問是對他們的打擊。

但如吕婆樓及其子吕光、梁平老及其子梁成之輩,之後仍然受到了苻堅的重用。應當注意的是吕婆樓、梁平老是扶持苻堅上臺的關鍵人物。雖然都是出身枋頭集團,但是在苻生誅殺枋頭集團人物的過程中,他們已經完全站在了苻堅的一邊。向苻堅推薦王猛的就是吕婆樓,(80)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平元年二月條,第3214頁。李威“知王猛之賢,常勸堅以國事任之”,苻堅還把李、王兩人比作了管仲與鮑叔牙。(81)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平元年六月條,第3216頁。其實,吕、梁、李都已經完全轉化成了苻堅這一皇權的附庸,在地緣不斷解體的過程中成功地轉化了自己的立場。他們不再以某一個地緣集團的身份出現,而是以個人效忠皇權的形象出現在接下來的前秦歷史當中。這也是苻堅“混六合以一家”的政治理想的體現。

三、 “混六合以一家”與非枋頭集團勢力的崛起——地緣瓦解之後

晉寧康元年(373),苻融針對前燕降將布滿朝廷,建議苻堅除掉慕容暐。苻堅不從,並説“今四海事曠,兆庶未寧,黎元應撫,夷狄應和,方將混六合以一家,同有形於赤子,汝其息之,勿懷耿介”。(82)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2896頁。前秦自苻堅起,滅前燕(370),滅仇池(371),滅前涼(376),滅代(376),版圖不斷擴大。伴隨着枋頭集團的逐漸解體,在苻堅“混六合以一家”的政治理想之下,這些來自不同政權的人物都構成了前秦政權的重要部分。

枋頭集團本身就具備多民族的包容性,正是由於這種包容性,將大量他國降臣吸引至前秦政權之中。而原本以地緣爲基礎建立的集團,在前秦皇權的逐步加强中不斷解散。苻堅“混六合以一家”的政治理想也走向了實踐的道路。苻氏對於枋頭集團的解散以及其“混六合以一家”的政治理想實踐,實際上是同一過程的兩個面向,甚至可以説針對枋頭集團的政策原本就是達成其政治理想的一部分。因爲解散枋頭集團的力量一方面是來自其内部本身,即統治者本身擔任的離散該集團力量的核心,另一方面是統治者利用該集團外部的力量融入自身的政權結構塑造之中,從而達到離散集團的結果。在統治者看來,這些集團外部的力量本就是其政權的一部分,是“一家”。這一過程,早在苻健時期便已初露端倪。

(一) 苻健時期

晉永和八年(352),張遇從許昌而來降苻健,《資治通鑑》記載苻健拜張遇爲司空,同時雷弱兒爲大司馬,毛貴爲太尉。作爲一名非枋頭集團出身之人,且並無功績,能够封到司空這樣的官職,當是十分受到苻健的重視。苻健納其後母爲昭儀,稱張遇爲其“假子”,引起張遇不滿而導致反叛。(83)《晉書》卷一一二《苻健載記》,第2870頁。《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和八年條六月、七月條,第3183頁。在少數民族中,統治者納取他人之母是常見之事。苻健納張遇的後母,將張遇視爲“假子”,(84)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和九年六月條,第3183頁。也很可能是爲了拉攏張遇,並無輕視之意。

《晉書》敍述完平定張遇反叛後,又載“於是孔特起池陽,劉珍、夏侯顯起鄠,喬景起雍,胡陽赤起司竹,呼延毒起霸城,衆數萬人,並遣使詣征西桓温、中軍殷浩請救。”(85)《晉書》卷一一二《苻健載記》,第2870頁。喬景,當作喬秉,避唐李昞諱,見《晉書》該條校勘記,第2881頁。似説明這些人反叛的原因是張遇被殺。晉永和五年(349),“秦、雍流民相帥西歸,路由枋頭,共推苻洪爲主”。(86)《資治通鑑》卷九八,晉穆帝永和五年十一月,第3148頁。《資治通鑑》載張遇反秦時,張遇“陰結關中豪傑”,胡注孔特等人反秦的地點——池陽、鄠、雍、霸城諸縣均在關中。(87)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和九年條,第3183頁。又宋敏求《長安志》載唐盩厔縣下有司竹鄉,(88)宋敏求著,辛德勇、郎潔點校: 《長安志·長安志圖》卷一八,西安: 三秦出版社,2013年,第552頁。胡陽赤起兵亦在關中。結合《晉書》與《資治通鑑》的記載,這些人有可能是就是當年被石虎遷徙至關東,後又隨苻氏進入關中的秦、雍流民。(89)有一點需要説明,永和八年(352)七月,苻雄“徙張遇及陳、潁、許、洛之民五萬餘户於關中”(《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和八年七月條,第3178頁)。但是,張遇在關中起兵時勾結的是“關中豪傑”。因此,這次反叛的主要構成應當如正文所説,爲隨苻氏入主關中的流民,而非苻雄所遷之民。作爲枋頭集團武力奥援的流民,在回歸故土之後,原本與苻氏的地緣關係即開始瓦解。

(二) 苻生時期

苻生對枋頭集團大清洗,卻並没有對羌人姚襄進行制裁,反而加以官爵。姚襄爲秦兵所殺之後,其弟姚萇率衆投降。苻生也没有對姚氏進行制裁,反而“以王禮葬弋仲於孤磐,亦以公禮葬襄”。(90)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平元年二月條,第3212頁。上文“晉太和十一年(355)閻負、梁殊答張瓘所見前秦人物表”中所見,晉太和十一年(355)苻生政權的構成人物中,除姚襄外,又有王猛、朱肜、張平三人。張平原爲石趙并州刺史,於晉永和七年(352)便已降秦,且爲大將軍、冀州牧。(91)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和七年二月條,第3164頁。雖然王、朱二人尚未出仕,但必已在其招攬人物之列。

苻堅即位後,“誅生倖臣中書監董榮、左仆射趙韶等二十餘人”。(92)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平元年六月條,第3215頁。董榮、趙韶爲苻生剷除枋頭人物的左膀右臂,雖然史籍只記載了這兩人,但是所謂“等二十餘人”應當也是董、趙之輩。因此可以肯定,苻生執政之時也在團結一批人,借以打擊枋頭集團,姚氏其實也在苻生拉攏範圍之内。這正可説明伴隨着枋頭集團勢力的下降,它的另一面——一股以皇權爲中心的政治力量開始抬頭。

(三) 苻堅時期

苻堅開創了前秦最爲輝煌的歷史。伴隨着帝國版圖的不斷擴張,爲其所滅的諸政權中之人也紛紛加入前秦政權之中,並且多受到苻堅的重用。(93)谷川道雄指出了“苻堅時期的位置正在由五胡時代向北朝轉變”。谷川氏强調了苻堅優待鮮卑所體現的德治主義精神,打破了此前前、後趙以及前燕所無法突破的種族主義(上引谷川道雄著、李濟倉譯: 《隋唐帝國形成史論》第一編第三章《五胡十六國史上苻堅的位置》,第76—89頁)。

雖然史籍中缺乏姚氏受到苻生重用的記載,但是姚萇以及來自姚萇集團的薛讃與權翼在苻堅執政時期扮演了重要的角色。《晉書·姚萇載記》稱:“苻堅以萇爲揚武將軍,歷左衛將軍,隴東、汲郡、河東、武都、武威、巴西、扶風太守、寧、幽、兗三州刺史,復爲揚武將軍,步兵校尉,封益都侯。爲堅將,累有大功。”(94)《晉書》卷一一六《姚萇載記》,第2965頁。其在前秦的對外征伐戰争非常活躍。苻堅遣姚萇伐晉,不顧竇衝反對,封其爲龍驤將軍,並説“龍驤之號未曾假人,今特以相授,山南之事一以委卿。”(95)同上。苻堅自己曾任龍驤將軍,此後龍驤將軍之號未嘗授人,可見其對姚萇之信任。晉升平二年(358),苻堅討伐張平,其子張蚝爲苻堅所降,“堅寵待甚厚,常置左右”,(96)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平二年二月條,第3218頁。在此後滅前燕、滅代、淝水之戰之中都是重要的將領。又周虓爲晉臣,苻堅欲以之爲尚書郎,周虓不從,且稱前秦“犬羊相聚”,秦人“屢請殺之”,苻堅卻“待之彌厚”。(97)《資治通鑑》卷一〇三,晉孝武帝寧康元年十一月條,第3316頁。晉太元元年(376),前秦滅前涼,“封張天錫爲歸義侯,拜北部尚書,(中略)以天錫晉興太守隴西彭和正爲黄門侍郎,治中從事武興蘇膺、敦煌太守張烈爲尚書郎,西平太守金城趙凝爲金城太守,高昌楊幹爲高昌太守;餘皆隨才擢敍”。(98)《資治通鑑》卷一〇四,晉孝武帝太元元年八月條,第3326頁。重用降國舊臣的情形,同樣表現在前秦對前燕宗室和降臣的態度之中。

晉太和四年(369)年十一月,慕容垂“自洛陽與段夫人、世子令、令弟寶、農、隆,兄子楷、舅蘭建、郎中令高弼俱奔秦”。王猛將慕容垂比之爲龍虎,“非可馴之物”,建議苻堅“早除之”。苻堅仍以“收攬英傑以清四海”爲由,以慕容垂爲冠軍將軍,封賓徒侯,慕容楷爲積弩將軍。(99)《資治通鑑》卷一〇二,晉海西公太和四年十一月條,第3273—3274頁。次年正月,慕容垂之子慕容令又反秦投燕,但是苻堅仍然待慕容垂如舊。(100)《資治通鑑》卷一〇二,晉海西公太和五年正月條,第3278頁。前秦滅燕,苻堅把慕容暐遷徙至長安,並封爲新興侯,署爲尚書。(101)《晉書》卷一一一《慕容暐載記》,第2858頁。

同時,苻堅亦多任用前燕將臣,以慕容評爲給事中,皇甫真爲奉車都尉,李洪爲駙馬都尉,胡注曰“三人者,燕之三公也。”苻堅又以前燕李邽爲尚書,封德爲尚書郎,慕容德爲張掖太守,平睿爲宣威將軍,悉羅騰爲三署郎。(102)《資治通鑑》卷一〇二,晉海西公太和五年十二月條,第3290頁。又以慕容泓爲北地長史。(103)《晉書》卷一一四《苻堅載記》,第2919頁。慕容沖爲平陽太守,並且得到了苻堅的寵幸。所以秦太史令張孟有“慕容暐父子兄弟,我之仇敵,布列朝廷,貴盛莫二”之語。(104)《資治通鑑》卷一〇三,晉孝武帝寧康元年是歲條,第3317頁。從現有史料看,苻堅和王猛偏愛關東人士。苻融説苻堅“今(慕容暐)父子兄弟列官滿朝,執權履職,勢傾勞舊……”,才有了苻堅“夷狄應和,方將混六合以一家,同有形於赤子”的回答。(105)《晉書》一一三《苻堅載記》,第2896頁。苻堅之所以採取如此的態度,一則由於滅前燕後政治領地的擴大需要更多的政府官僚,二則由於枋頭集團的破滅導致没有優秀的人才可供使用,官員的空白需要填補,以及對殘餘枋頭人物,所謂“勛舊”的謹慎使用。出於“混六合以一家”的政治理想,重用關東士望是必不可少的一步。

與在關中大量任用前涼、前燕舊臣配套的措施,就是將被征服地方的人口大量遷入關中。平張遇時,“徙張遇及陳、潁、許、洛之民五萬餘户於關中”;(106)《資治通鑑》卷九九,晉穆帝永和八年七月條,第3178頁。平張平時,徙“部民三千餘户於長安”;(107)《資治通鑑》卷一〇〇,晉穆帝升平二年三月條,第3218頁。敗匈奴曹毂、劉衛辰後,“徙其酋豪六千餘户於長安”。(108)《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2889頁。關於前秦時期曹轂與劉衛辰勢力的討論可參看田餘慶: 《拓跋史探》,北京: 生活·讀書·新知三聯出版社,第167—184頁。平前燕後,先遷“慕容暐及燕後妃、王公、百官並鮮卑四萬餘户於長安”,(109)《資治通鑑》卷一〇二,晉海西公太和五年十二月條,第3290頁。又“徒關東豪傑及雜夷十五萬户於關中,處烏桓於馮翊、北地,丁零翟斌於新安、澠池”;(110)《資治通鑑》卷一〇三,晉簡文帝咸安元年正月條,第3293頁。平前涼時,“徙豪右七千餘户於關中”。(111)《資治通鑑》卷一〇四,晉孝武帝太元元年九月條,第3326頁。這種遷徒政策是苻堅所采取的控制潛在成爲敵對勢力的一貫方式。這無疑導致了關中錯雜的民族分佈。

根據馬長壽對《鄧太尉祠碑》以及《廣武將軍□産碑》的研究,在苻堅滅前燕以前(370年以前),關中分佈着氐、羌、屠各等諸多部族,主要集中在渭河以北各地,認爲“氐族集中在扶風郡和咸陽郡西北,羌族集中在馮翊郡,北地、新平二郡和馮翊郡的西部則爲屠各、盧水胡、西羌、北羌所雜居”。(112)馬長壽: 《碑銘所見前秦至隋初的關中部族》,桂林: 廣西師範大學出版社,2006年,第33—34頁。唐长孺先生在《魏晉雜胡考》中也提到盧水胡大體聚集在渭北杏城一代。(113)唐長孺: 《魏晉雜胡考》,《魏晉南北朝史論叢》,北京: 中華書局,2011年,第395頁。《太平御覽》引車頻《秦書》曰:“苻堅時,四夷賓服,湊集關中。四方種人皆奇貌異色,晉人爲之題目: 謂胡人爲側鼻,東夷爲廣面闊額,北狄爲匡腳面,南蠻爲腫蹄。方方以類名也。”(114)《太平御覽》卷三六三《人事部四》引《秦書》,第1672頁。

根據馬長壽先生的研究看來,原分佈在關中的諸民族,部分已被編户,另有一部分則依舊在“在本族大姓部大的統治之下,過着落後的部落生活”。(115)上引馬長壽: 《碑銘所見前秦至隋初的關中部族》,第37頁。馬長壽先生以羌族爲例,概因實際中所見羌族材料較爲豐富。其餘諸民族,應當與羌族類似。從《廣武將軍□産碑》以及《鄧太尉祠碑》所見,苻堅通過設立護軍的方式,意圖對諸族勢力加以控制。但在碑文中又記載了部大、酋大等部落系統的官秩。(116)上引馬長壽: 《碑銘所見前秦至隋初的關中部族》,第24頁。近出的《前秦梁阿廣墓表》稱梁阿廣爲“領民酋大”。這也就意味着在護軍、郡縣統治之下,關中的少數民族“是一个个各有酋豪统領的部落”,“部民通过酋豪接受苻秦地方政權管理”。(117)羅新: 《跋前秦梁阿廣墓誌》,《中古北族名號考》,北京大學出版社,2009年。牟發松認爲在前秦時期,已經存在一種類似於北魏的領民酋長(牟發松: 《北魏解散部落與領民酋長制之淵源新探》,《華東師範大學學報(人文社會科學版)》2017年第5期,第1—12頁)。因此可以斷定在前秦時期,一部分部族的酋長直接參與到了對部民的管轄之中。正如田餘慶先生所言:“前秦所徒於關中者,除漢族外,大概是分土定居,但並非一同編户。他們當是在其原有酋帥統領下,維持着軍營組織。這些人無事則已,有事必爲亂階。所以當苻堅南侵失敗後,鮮卑、羌以及丁零、烏桓等族首領,很快就樹立起各自的民族旗號,參與權力的競逐。”(118)田餘慶: 《東晉門閥政治》,北京大學出版社,2012年,第235頁。如果配合前秦將其他政權的首領統統遷至關中這一點而言,他們與其原所領的民户之間依然保持着聯繫。(119)姚氏及其灄頭集團即是一例,可參上引羅新: 《枋頭、灄頭兩集團的凝成與前秦、後秦的建立》。諸族依然還保有着一定的勢力。晉太和五年(370),慕容令反秦,“乃將舊騎,詐爲出獵”,胡注曰:“舊騎,自燕奔秦所從者。”(120)《資治通鑑》卷一〇二,晉海西公太和五年正月條,第3278頁。即是一例。苻堅無論設立護軍,還是採取領民酋長的制度,都没有有效地控制住關中諸族的勢力。正如《資治通鑑》苻堅遷“鮮卑四萬餘户於長安”條下胡三省所注曰:“爲後鮮卑乘亂攻秦張本”。(121)《資治通鑑》卷一〇二,晉海西公太和五年十二月條,第3290頁。

苻堅將原有的敵對勢力遷徒至關中是導致了前秦最後滅亡的一個重要的原因。而這一點與苻堅打擊枋頭集團,實現其政治理想密切相關。

與關中“鮮卑、羌、羯,布諸畿甸”相應的是“舊人族類,斥徒遐方”。這是指苻堅“分三原、九嵕、武都、汧、雍氐十五萬户,使宗親各領之,散居方鎮”。《資治通鑑》載“諸氐别其父兄,皆慟哭”。(122)《資治通鑑》卷一〇四,晉孝武帝太元五年六月條,第3345—3346頁。關於此條史料,《資治通鑑》與《晉書·苻堅載記》有異,《晉書》於“十五萬户”前無氐字(《晉書》卷一一三《苻堅載記》,第2903頁)。陳琳國有過論述,其認爲這裏的十五萬户中氐族只是其中的一部分,但也包含了其他民族(《論前秦政治制度與民族政策》,《華僑大學學報》2007年第2期)。與此同時,苻氏宗親也在前秦征伐戰争後,留鎮邊裔,造成了宗室因遠離政治中心長安而又所不滿。(123)苻氏宗親與前秦政權的複雜關係日本學者已有詳論(藤井秀樹: 《前秦における君主権と宗室》,《歴史學研究》第751卷,2001年,第16—31頁)。此僅舉一例。苻洛本爲幽州刺史,後又被轉爲益州牧,導致了其對苻堅政策的强烈不滿。其稱:“孤,帝室至親,不得入爲將相,而常擯棄邊鄙;今又投之西裔,復不聽過京師,此必有陰計,欲使梁成沈孤於漢水耳。”(《資治通鑑》卷一〇四,晉孝武帝太元五年二月條,第3343頁)客觀上,這個政策使得枋頭集團中的氐族勢力也得到了離散,他們不再能够以一股强大的力量參與到前秦的政治中去。

另一方面,早在晉咸安元年(371),苻堅“以關東初平,守令宜得人,令王猛以便宜簡召英俊,補六州守令,授訖,言臺除正”。(124)《資治通鑑》卷一〇三,晉孝武帝寧康元年二月條,第3293頁。同年,苻堅言於王猛“新政俟才,宜速銓補”。(125)《資治通鑑》卷一〇三,晉簡文帝咸安元年十一月條,第3303頁。晉咸安二年(372),任用房曠爲尚書左丞,房默、崔逞、韓胤爲尚書郎,陽陟、田勰、陽瑶爲著作佐郎,郝略爲清河相。這些都是關東士望,也是由王猛推薦的。(126)《資治通鑑》卷一〇三,晉簡文帝咸安二年二月條,第3305頁。作爲政治統帥的苻堅,並没有放鬆對於關東的警惕,分别任韋鐘、梁成、徐成、王鑒、彭越、皇甫覆、王統爲青、兗、並、豫、徐、荆六州刺史。其中可以明確是枋頭集團成員的就是梁成,是梁平老之子;王統爲王擢之子,非枋頭集團出身,其餘人没有史料來證明他們是否屬於這個集團。

實際上,此處已經没有必要再一一將諸人是否擁有枋頭集團背景作出考證。枋頭集團經歷至苻堅統治後半期,早已不復存在。苻堅對關中、關東勢力的大調整,導致凝聚前秦建國時期勢力的地緣因素徹底消失。如果我們以此爲視角來觀察前秦的覆滅,即可以説枋頭集團的破滅導致了前秦核心勢力的消失。基於苻堅“混六合以一家”政治理想下所構成的官僚機構與君權之間矛盾重重。而正是以淝水之戰爲契機,各支力量紛紛擺脱前秦而自謀出路。之後慕容氏復國、姚萇的崛起等等,無不如此。上文所提到的周虓也於晉太元七年(382)初反叛。晉太元八年(383),淝水之戰後張天錫投晉。又有隨張天錫投降而入前秦的彭和正於晉太元十年(385)“召集西州人屯於韮園;(苻)堅召之,不至。”(127)《資治通鑑》卷一〇六,晉孝武帝太元十年條,第3392頁。同年,爲苻堅所器重的權翼也投降了故主。(128)《資治通鑑》卷一〇六,晉孝武帝太元十年條,第3397頁。所以隨着淝水之戰的失敗,苻堅“混六合以一家”的政治理想最終也走向了失敗。

四、 結 論 與 討 論

從上面的論述中,我們可以看到,枋頭集團在前秦發展過程中的起伏。歸根到底,枋頭集團的本質是一個流寓集團。苻氏政權的建立,與關隴豪傑以及流民息息相關。在隴右與枋頭長年的生活,成了集團得以成立的紐帶。而當苻氏所領導的流寓集團轉變成一個皇權色彩日益加重的政權時,政治結構的轉向導致了地緣的瓦解。苻堅基於“混六合以一家”的政治理想,吸收了大量降臣降將,安撫降民。這在客觀上無疑給了枋頭集團覆滅性的打擊。地緣關係崩潰之後,前秦没有辦法找到一種合適且有效的統治模式。因而在軍事中一旦出現問題,即招致了最後的滅亡。(129)關於淝水戰後,關西豪傑與前秦覆滅的問題,可參李磊: 《淝水戰後關隴地區的族迹政治與後秦之政權建構》,《西南民族大學學報(人文社科版)》2008年第7期,第22—27頁。

文本以集團學説分析範式爲切入點,不再以單純的民族劃分式研究爲討論的路徑。這是基於十六國時代北中國少數民族政權的複雜性。多數史家往往基於族緣對此進行考察。蔣福亞所提出的“氐族本位政策”也是立足於民族關系這一層面而闡釋。但是現在我們對前秦政治中所出現的政治人物究竟是屬於哪個少數民族作出判斷所依據的,除了史料中所直接説明,無非是其姓氏及其出生地。但這項工作是很難確鑿的,中古少數民族的姓名姓氏往往與漢族有很大程度上的類同。所以在研究十六國時,筆者所考慮的是能否擺脱單一的民族史的位面,而從一流寓集團的假設作爲討論的核心。當然,這也絶不代表我認爲民族問題不重要。

以集團爲核心的討論往往帶有一定的風險,使研究者以一種自以爲是的後見之明掩蓋了處在歷史變動中具體“政治人”的行動。筆者在討論時,雖然限於材料之匱乏,每每有捉襟見肘之感,但試圖儘量對集團中所牽扯的每一個人物都進行一番考證,注意每一個“人”與集團之間的複雜關係。

實則,在對枋頭集團的考察中,筆者是在地緣、族緣、血緣三者中選擇了地緣作爲思考的出發點。在政權的組建與運行中,地緣、血緣、族緣往往是相互牽扯在一起。從筆者的行文中便可以看到,即使是選擇了地緣爲切入口,卻還是擺脱不了對族緣、血緣的論述。從前秦的歷史來看,枋頭集團是以地緣爲核心而得以組建起來的,但枋頭集團内部又包含了血緣與族緣的因素。前秦建國後,地緣的因素逐漸地消褪,以血緣爲紐帶的苻氏一脉在政治鬥争本身所具有的殘酷性面前也發生了裂痕。十六國少數民族政權的複雜性也就在於這三種因素的糾纏,本文只是以前秦爲例作的一次嘗試。