阿是穴邻点滞针抽提针刺法治疗肱骨外上髁炎60例*

傅云其 孙 可 俞 斌# 陈 登 谢鸿康 陈姗姗 徐 奕

1浙江省诸暨市中医医院 浙江 诸暨311800 2浙江省诸暨市五泄镇卫生院 浙江 诸暨311807

肱骨外上髁炎俗称“网球肘”,是一种以肘关节外侧疼痛为特征的肱骨外上髁部前臂伸肌总腱附着处的慢性损伤性肌筋膜炎,其主要表现为肘外侧疼痛。笔者于2014年1月至2017年12月应用阿是穴邻点滞针抽提针刺法治疗肱骨外上髁炎并做对比观察。现总结报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料:所有120例患者均来自本院针灸科门诊,均确诊为肱骨外上髁炎,其中男48例,女72例;年龄最小23岁,最大62岁,中位年龄47岁。按照门诊患者就诊次序依次纳入标准筛选,在患者接受实验知情同意后利用随机数字表,随机将患者分成两组。观察组60例,其中男26例,女34例;平均年龄44.20±4.00岁;平均病程3.71±7.61月。对照组60例,其中男22例,女38例;平均年龄44.53±4.17岁;平均病程3.68±6.98月。各组患者性别、年龄及病程比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准:①符合诊断标准;②年龄18~60岁;③自愿接受治疗和检查;④中医辨证分型为风寒阻络、气血亏虚型;⑤治疗前1个月及治疗中均未服用激素类药物。

1.3 排除标准:①不能坚持本治疗方案或接受其他治疗方法,无法判定疗效或资料不全等影响疗效观察者;②合并有心脑血管、肝、肾或胃肠道等严重疾病者及精神病患者,并发恶性肿瘤或其他疾病致衰竭;③妊娠期及哺乳期妇女;④患肢有血管、神经损伤史者;⑤曾经进行手术或关节镜治疗。

2 治疗方法

2.1 观察组:采用滞针抽提针刺法治疗。主穴取压痛点及其邻点,配穴取外关、曲池、合谷。选用江苏吴江市医疗仪器厂生产的佳辰牌一次性针灸针。针刺方法:针刺时患者取仰卧位,患侧肘关节压痛点及其邻点取穴,在穴位局部用75%乙醇常规消毒,压痛点采用0.25mm×25.00mm 直刺约5~10mm 深,压痛点附近邻点取3~5个点,采用0.3mm×40.00mm 毫针斜刺(针身与皮肤体表呈45度)或平刺(针身与皮肤体表呈15度)进针,待受试者感觉酸胀或疼痛后,予以单方向捻转针柄2~5圈不等,待感觉针下紧涩感,患者自觉酸胀感加重,予以单手持针柄,用小幅度、快频率的抽提并向外提拉动作3~5次,操作3~5min,每隔10min 行1次上述手法,总共约40min。起针时将针柄慢慢回旋,感觉针下松弛,缓慢出针,并用干棉球按压针孔。

2.2 对照组:采用电针治疗。取穴同观察组。选用江苏吴江市医疗仪器厂生产的佳辰牌一次性针灸针。针刺方法:针刺时患者取仰卧位,患侧肘关节压痛点及其邻点取穴,在穴位局部用75%乙醇常规消毒,压痛点采用0.25mm×25.00mm 直刺约5~10mm 深,压痛点附近邻点取3~5个点,采用0.3mm×40.00mm毫针斜刺(针身与皮肤体表呈45度)或平刺(针身与皮肤体表呈15度)进针,待受试者感觉酸胀或疼痛后,予用G-6805电针仪刺激,出针时用干棉球按压针孔。电针刺激参数要求:采用G-6805电针仪予以电刺激,电针刺激强度要求:频率为5Hz,连续波强度界定在1单位。时间40min。

两组病例均当日接受相应针灸治疗,每日或隔日针灸1次,以7次为1个疗程,于治疗前、治疗后1个月及随访3个月分别记录临床疗效及肘关节功能评价进行评定。

3 疗效观察

3.1 临床疗效判断标准:参照美国特种外科医院(HSS)肘关节评分[1]进行肘关节功能评定。参照Verhaar 网球肘疗效评估判断标准[2]判定疗效。优:外上髁疼痛完全解除,患者对治疗结果满意,没有感到握力下降,腕关节背伸时不诱发疼痛。良:外上髁疼痛偶尔发生,用力活动以后出现疼痛,患者对治疗结果满意,感到握力没有或有轻微下降,腕关节背伸时不诱发疼痛。中:用力活动后外上髁感到不舒服,但与治疗前比较要好得多,患者对治疗结果满意或中等满意,感到握力轻微或中度下降,腕关节背伸时诱发轻度或中度疼痛。差:外上髁的疼痛没有减轻,患者对治疗结果不满意,感觉握力明显下降。

3.2统计学方法:采用SPSS17.0统计学软件进行数据处理。统计方面,两组患者HSS 评分采用t检验,组间两两比较采用方差分析,符合正态分布的用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

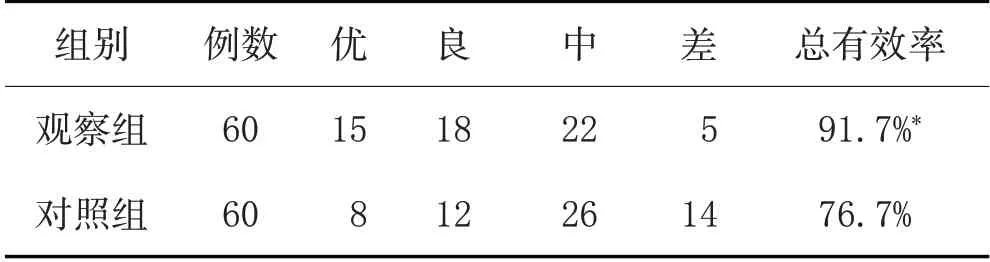

3.3 两组临床疗效比较:见表1。

表1 两组临床疗效比较

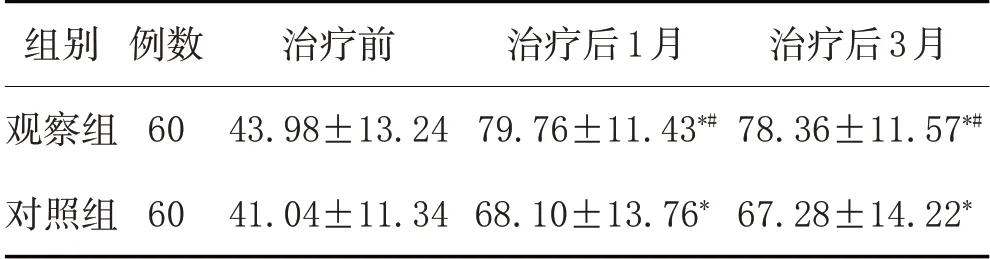

3.4 两组治疗前后HSS肘关节功能评分比较:见表2。

表2 两组HSS肘关节功能评分比较(±s,分)

表2 两组HSS肘关节功能评分比较(±s,分)

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P<0.05。

组别观察组对照组例数6060治疗前43.98±13.2441.04±11.34治疗后1月79.76±11.43*#68.10±13.76*治疗后3月78.36±11.57*#67.28±14.22*

3.5 不良反应情况比较:治疗期间,共有5例有少量出血现象,其中观察组2例,对照组3例,对治疗效果没有影响,未做特殊处理,其余未出现如晕针、血肿等不良反应。

4 体会

肱骨外上髁炎可归属于中医学中“伤筋”“筋痹”范畴,《素问·痹论》云“病在筋,筋挛节痛,不可以行,名曰筋痹”。本病的主要病机是本虚标实,风寒湿痹、气血瘀滞为其标,肝肾气血亏虚为其本。当长时间从事前臂旋前动作后往往会造成肘部筋脉经络受阻,引起气血凝滞,不通则痛。根据“菀陈则除之”“以痛为输”的原则,运用针灸刺激局部穴位可以直达病灶,疏通长期瘀塞的经络,使血濡养筋脉、肌肤及骨节,起到消肿止痛的作用。

滞针法源自针灸“搓法”,《针灸问对》曰:“下针之后,将针或内或外,如搓线之状,勿转太紧,令人肥肉缠针,难以进退……故曰搓以使气。”抽提法来自针灸提插法,是一种基本行针手法,在针灸治疗中应用非常普遍。滞针抽提术针法除了在同样在固定的穴位深度中得气外,运用该法将针体在穴位中的定向搓动可以使针体附近组织围绕着针体缠绕,即针下有“鱼吞钩饵之沉浮”的感觉,再利用抽提法进一步加强针感刺激度,可有效缓解局部神经、血管、肌肉痉挛组织,起到促进软组织修复,松解粘连,达到通利关节、疏筋导滞的目的。滞针较普通毫针更能迅速得气,提高针感,促进气至病所,直达病灶及周围软组织,抽提术可以进一步牵拉肌纤维和结缔组织,以点带面,最大程度激发阻滞的经气,直接刺激病灶及反射点,迅速改善局部组织粘连、挛缩等病理变化,激发受损组织和神经的自我修复功能,促进局部自我修复。

笔者采用滞针抽提针刺法对于肱骨外上髁炎治疗效果值得肯定,通过改善针刺方法加强刺激范围与强度,扩大治疗效果,较好地改善患者肘关节功能。