核心素养背景下初中化学实验功能的再挖掘

◎ 沈 健

化学实验不仅是化学科学赖以形成和发展的基础,更是化学教学中学生获取化学经验知识、检验化学知识的重要媒介和手段。[1]作为化学教学的重要载体,化学实验在落实课程标准中发挥着至关重要的作用,其功能和价值是其他教学内容和方法无法取代的。

课程改革以发展化学学科核心素养为主旨,提倡化学学科的学习应侧重学科五大核心素养的构建,即微观辨识与宏观探析、变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、科学态度与社会责任。从呈现内容上分析,五大核心素养的形成无法脱离化学实验的支撑,对化学实验功能的定位不同,处理方法也就不同。因此,如何进一步充分利用化学实验教学资源、深入挖掘和研究化学实验价值,优化课堂,落实学科核心素养是我们努力的新方向。

一、提升观察能力

观察是思维的原点、认知的基础和智慧的源泉,是化学核心素养“宏观辨识”的直接表现形式,更是“证据推理”中“证据”的主要来源。[2]观察不到位就无法获得有力证据,无法指向问题的关键所在,落实化学学科核心素养就是空话。因此,对学生观察能力的培养是化学教师的首要任务,而化学实验则是提升学生观察能力的重要载体。

九年级是学生学习化学的启蒙阶段,学习一段时间后,总会听到有学生埋怨化学要记背的内容实在太多了,比如试剂的颜色、化学方程式、实验现象等,即使教师当堂进行了演示实验,学生描述现象和书写化学方程式还是会有这样或那样的遗漏和错误。这是因为在实验中,学生往往“漫无目的”“走马观花”,被个别现象或实验结果所吸引,不注重过程,没有全面、细致、有效地进行观察,从而导致现象记录不全面,更不用说在理解的基础上深刻记忆学科知识。

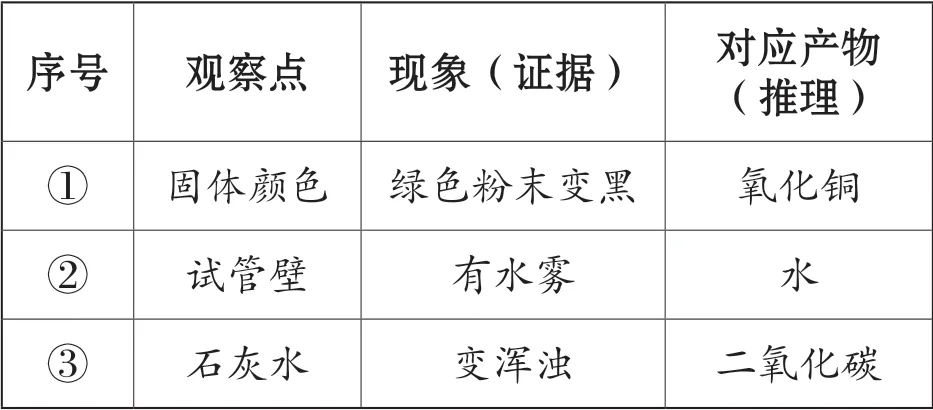

为了解决这个问题,教师在进行相应实验演示之前,应当引导学生明确实验目的,集中注意力,根据实验目的和特点进行全面、有序的观察,寻找到核心观察点。例如,为了帮助学生理解碱式碳酸铜受热分解的原理,准确书写化学方程式,教师可以引导学生按照从左至右的顺序观察仪器装置、化学物质的变化,寻找3 个观察点(见表1)。基于观察到的实验现象,即“证据”对物质产生的变化进行“推理”,将现象和产物关联起来协同记忆,从感性认识过渡到理性认识,从而提升观察能力,习得学科知识。

表1 碱式碳酸铜受热分解的3 个观察点

学生在进行化学实验时,教师要加以适当引导,针对不同类型实验的观察方法进行汇总。比如上述碱式碳酸铜受热分解的实验属于性质及变化实验,对于物质状态、气味、沉淀、气泡、颜色、发光、放热、燃烧、酸碱性等现象进行全面观察,避免遗漏。

对于操作性实验,应当关注仪器的部件构造、连接,重点观察核心部位。比如“用简易启普发生器制取二氧化碳气体”的实验,很多学生始终无法理解装置原理。这是因为他们只关注到核心部位之一的止水夹关闭后能够使得固液分离,从而控制反应的发生与停止,却不知其所以然。此时教师可以在全面观察的基础上,再次让学生重复实验,引导学生重点关注试管和长颈漏斗中液体的变化,并根据学生观察到的现象提出“为何试管中的液体会流入长颈漏斗?”这一问题,以此为突破口指向该装置的核心原理是利用气压差,另一个核心部位则是缝隙。

二、促进思维发展

在初中化学学生实验中,总有部分学生会观察到一些和预期不相符、出乎意料的异常现象。面对突如其来的异常现象,教师不应该直接告诉学生可能的原因,更不该轻描淡写、避而不谈,压抑学生的主动性和创造性。教师应当充分尊重实验客观事实,求真务实,鼓励学生不要迷信课堂权威、不要唯书是从。从学生的学情出发,恰当处理异常现象,使其成为宝贵的教学资源,激发学生的探究兴趣。引导学生基于学科知识,提出合理的假设与猜想,并以此为突破口鼓励学生设计出严谨、切实可行的实验方案进行验证,以实现“科学探究与创新意识”素养的形成。

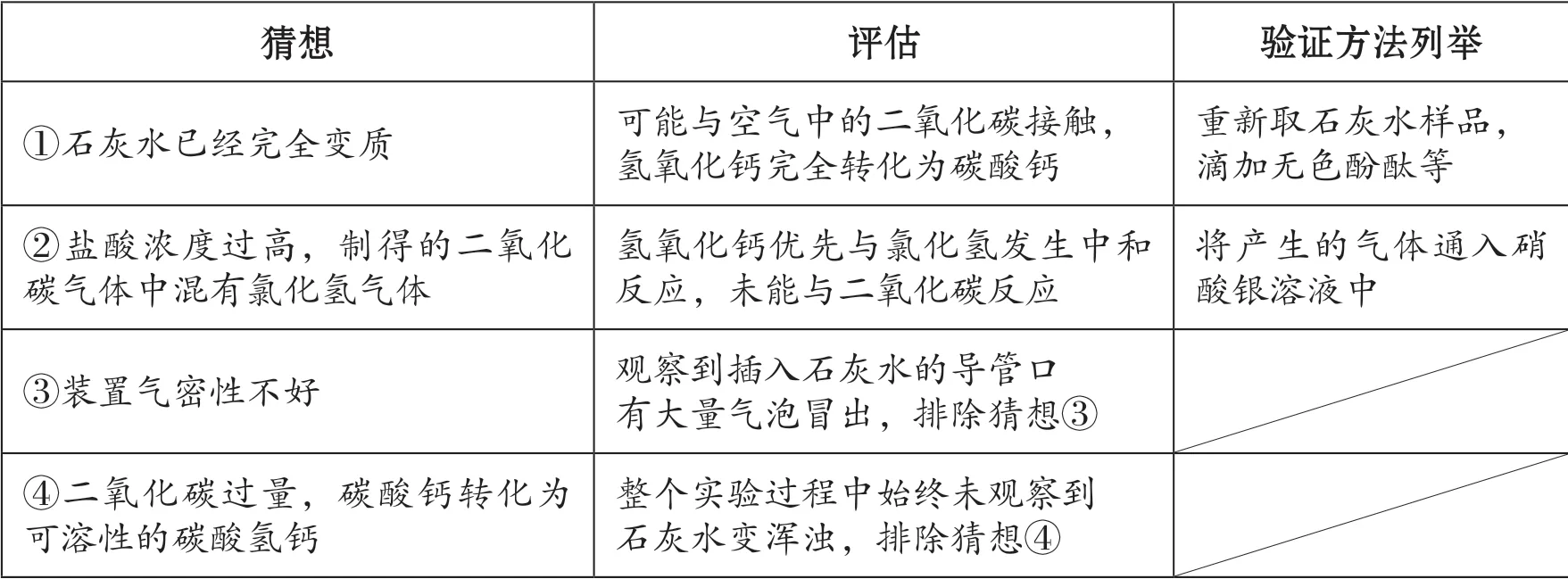

作为化学学习和化学研究的一种方式,科学探究有利于提升学生质疑、猜想、分析、论证能力,是形成科学观念、发展科学思维品质、培养科学精神的重要手段和途径。[3]例如,在“实验室制取二氧化碳”的学生实验中,就有个别小组向教师反映他们始终没有观察到石灰水变浑浊,此时其他小组也都陷入沉思,教师马上顺势而为,鼓励学生提出质疑和猜想并互相讨论,汇总观点并对猜想进行评估和设计实验(见表2)。最后,教师让该组学生根据设计方案当场进行验证,得出实验事实。

以学生最为熟悉的传统实验为切入点,不仅有利于从最近发展区展开教学,而且有助于培养学生从化学视角出发,运用学科知识,通过亲自实践综合解决实际问题的能力。学生在经历整个探究过程后,成功归纳出关于“异常”现象猜想的出发点:①试剂自身问题;②装置和仪器的问题;③实验所处环境,终于领悟到所谓的“异常”本质是特殊条件下的“正常”。正如明代著名学者陈献章说的,“学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进,疑者,觉悟之基也。”

除了“实验室制取二氧化碳”实验外,还有类似的异常现象(见表3)分析也可以作为优质教学资源,教师应当做个有心人,进行收集并汇总。但值得注意的是,课堂上异常现象分析应当基于课程标准把握好度,不宜盲目深入,否则只会适得其反。比如表3 中的实验②,学生只需要推断出是氢氧化钠浓度过高导致酚酞颜色又变回无色即可,至于进一步的原因可以作为课后的拓展作业,让学生查阅资料。

表2 “实验室制取二氧化碳”的学生实验设计方案验证

表3 一些典型学生实验中出现的异常现象

三、树立环保意识

可持续发展观念和绿色化学思想是学科核心素养“科学态度和社会责任”的重要组成部分,而初中化学实验教学是树立学生环保意识的最佳时机。

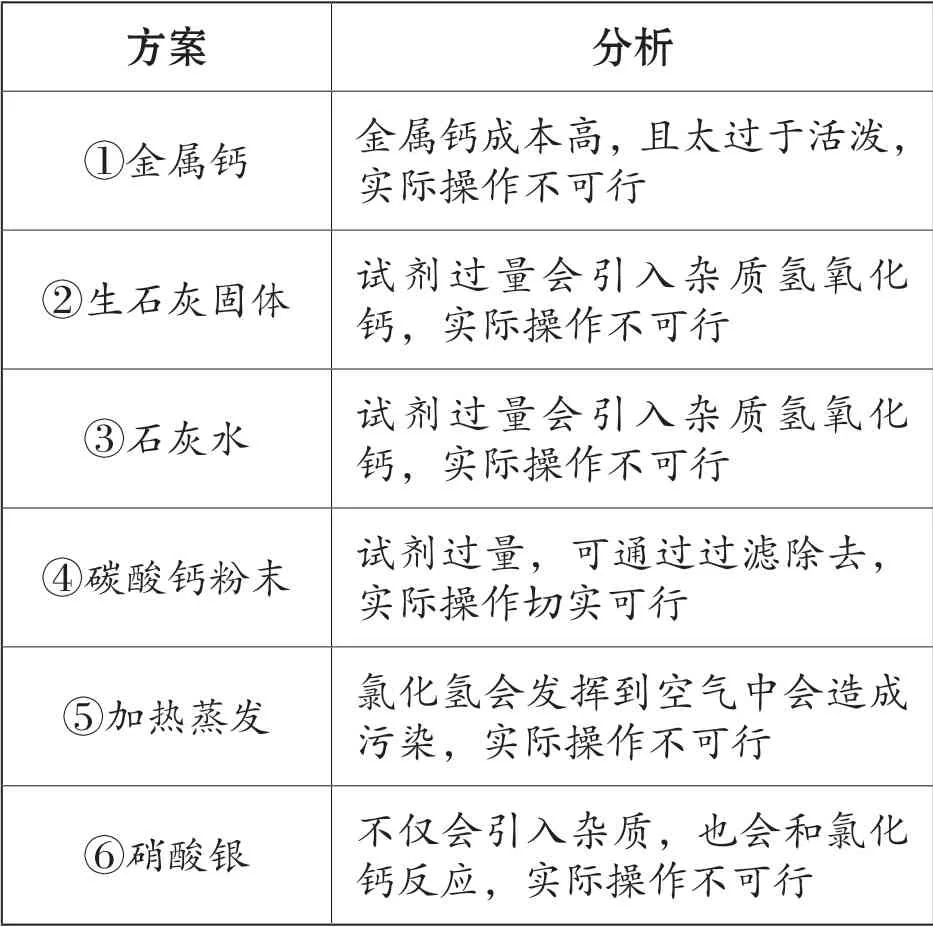

但在传统教学模式中,教师充分利用实验资源达成教学目标后,实验产物往往就失去了利用价值,随之排放,造成污染。很少有学生关注这些“废弃物”的去向,长此以往学生的环保意识也会逐渐淡化,绿色化学思想也就无法形成。而实验中的“废弃物”恰恰蕴含着值得探索和挖掘的育人资源。例如,实验室制取二氧化碳气体后遗留下的废液能否直接排放?如何除去过量的盐酸,回收氯化钙溶液?

教师汇总“除去氯化钙溶液中的盐酸”实验设计方案,引导学生进行分析(见表4)。在废液处理过程中,不仅唤起学生的环保意识,复习物质的性质,也考虑实际情境中经济性、可操作性、简便性等原则,从而筛选出最佳试剂。教师充分调动学生的积极性,引导学生灵活运用所学知识合理优化处理“废弃物”,巩固环保意识、增强学科情怀,对培养学生珍爱生存环境的思维品质起到了潜移默化的作用,最终内化绿色思想。[4]

表4 “除去氯化钙溶液中的盐酸”实验设计方案分析

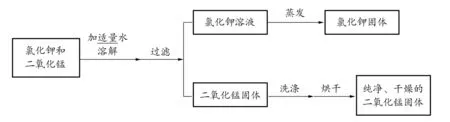

又如,在完成“氯酸钾加热制氧气”的教学内容后,教师可以引导学生进一步思考如何设计实验回收试管内固体混合物中的二氧化锰和氯化钾(方案举例见图1)以及分析在溶解过程中加适量水的原因。这两个问题不仅是“粗盐提纯”实验流程的灵活迁移,更渗透了回收利用、节约能源的绿色化学思想。贴近实际情境的设置,使“学科综合知识”和“学科育人价值”两条主线有机融合,既提升了学生的知识迁移和创新思维能力,又引导他们形成学以致用的思想,强化学科价值认识,树立正确的价值观,充分彰显了化学学科的育人功能。

“授人以鱼,不如授人以渔”,只有充分让学生认识到绿色化学的价值所在,才能自觉改变他们的行为。[5]科学态度和社会责任素养的形成,不是一蹴而就的,需要化学教师捕捉每一个适合的时机,长期精心培养,才能使学生具备高位的科学态度和社会责任感,完成化学学科培养高素质人才的使命。[6]

事实证明,化学实验对优化课堂教学意义重大,功不可没。基于核心素养和中考改革的背景下,如何最大限度发挥实验教学功能,增加学生的实验操作体验,将更多的演示实验转化为学生实验,提升学生创造力,值得我们每一位化学教师深思。

图1 实验回收设计方案举例