浅议单元视域下小说教学设计

—— 以《桥》为例

◎ 谢 穹

小说是初中语文教学中的常见文体。以往教学中,我们常常重视单篇课文的教学,较少关注单元整体设计。单元教学设计作为分解、传递和落实课程目标的关键一环,是统整单元内所有课时目标、各个教学要素的主要手段,是对教学内容做“结构化”处理的主要抓手。而小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境描写来反映社会生活的文学体裁。作为文体特征较为明显的一种文学样式,小说单元是非常适合也极有必要立足单元视角进行教学设计的。

一、立足单元视角,建立思考路径

笔者以统编语文教材六年级上册第四单元为例进行说明,该单元的选文都是小说,《桥》是其中一篇教读课文。《初中语文单元教学设计指南》指出,“单元教学实施强调聚焦单元目标,创设有效的学习经历”“以教读课为载体学习相关的语文知识、读写思考的路径与方法”。因此,在单元视域下进行阅读教学设计,需要思考以下三个问题:①本单元的教学内容与要求是什么?②本单元的教学目标是什么?③学习本单元课文的一般思考路径是什么?

(一)分析单元教学内容与要求

从课程层面看,课程标准和《上海市初级中学语文学科教学基本要求(试用本)》中与小说教学相关的目标与内容主要有“了解小说的特征、类别及要素”“分析小说的内容及主要的表现手法”以及“理解词句含义及情感色彩”“分析词句的作用及语言的表现力”。

从单元层面看,统编语文教材在单元编写上的特点是“双线组元”,每个单元的导语中提示了本单元的“人文主题”和需要学习的“语文要素”。分析《桥》所在单元的导语,可以提取出以下教学内容与要求:梳理主要情节,感知人物形象;认知小说所反映的社会生活;品味叙述和描写的语言,丰富语言积累。

从课文层面看,《桥》和《穷人》是本单元的教读课文。《桥》通过塑造山洪暴发时舍生取义的老支书的形象,表达了对崇高党性的赞扬;《穷人》通过叙写生活贫困的渔人夫妇主动收养邻家孤儿一事,展现了穷苦者善良、淳朴的美好心灵;而《在柏林》是自读课文,作者借火车上短暂的一幕,揭示了战争给人们带来的深重灾难。结合单元内的练习系统和助读系统,这三篇课文共同的教学内容与要求是“梳理故事内容,把握人物关系”“分析人物描写的内容,概括主要人物的性格特征”“分析环境描写在文中的作用”“理解作者的情感倾向与价值追求”以及“品味有表现力的语言”。

综上所述,本单元的教学内容与要求应包括以下三点:①梳理、概括故事情节,在分析人物描写、环境描写的基础上把握人物形象;②思考作者对笔下人物及环境所持的情感倾向;③通过朗读、比较,体会文章语言的表现力。

(二)确定单元教学目标

我们在分析单元教学内容与要求的基础上,需要结合学生的起点水平确定本单元的单元教学目标。

本单元是学生在初中阶段接触的第一个小说单元,而本册教材第二单元中《狼牙山五壮士》《灯光》等课文都是典型的叙事文。基于这些课文的学习经历,“梳理、概括故事情节”对学生而言难度不高。阅读小说,离不开概括人物形象,分析作者对笔下人物的情感。而概括人物形象,既要关注人物描写,还要将人物置于其所处的环境中作进一步分析。因此,学生首先需要识别相关的描写,这是学生已掌握的知识。学生可能遇到的难点是如何通过人物及环境描写,联系语境推断人物心理,概括人物形象。

单元教学中还要引导学生品味有表现力的语言。前几个单元中也有“品味语言”的学习要求,但本单元更强调通过朗读、比较等方式,分析这些语言在刻画人物、营造环境、表现主题等方面的作用。这对于六年级学生而言,也有一定难度,需要在单元课文的教学中加以指导。有些确实较难理解的语句,让学生有所体验即可,未必要求做到理性、完整地分析。

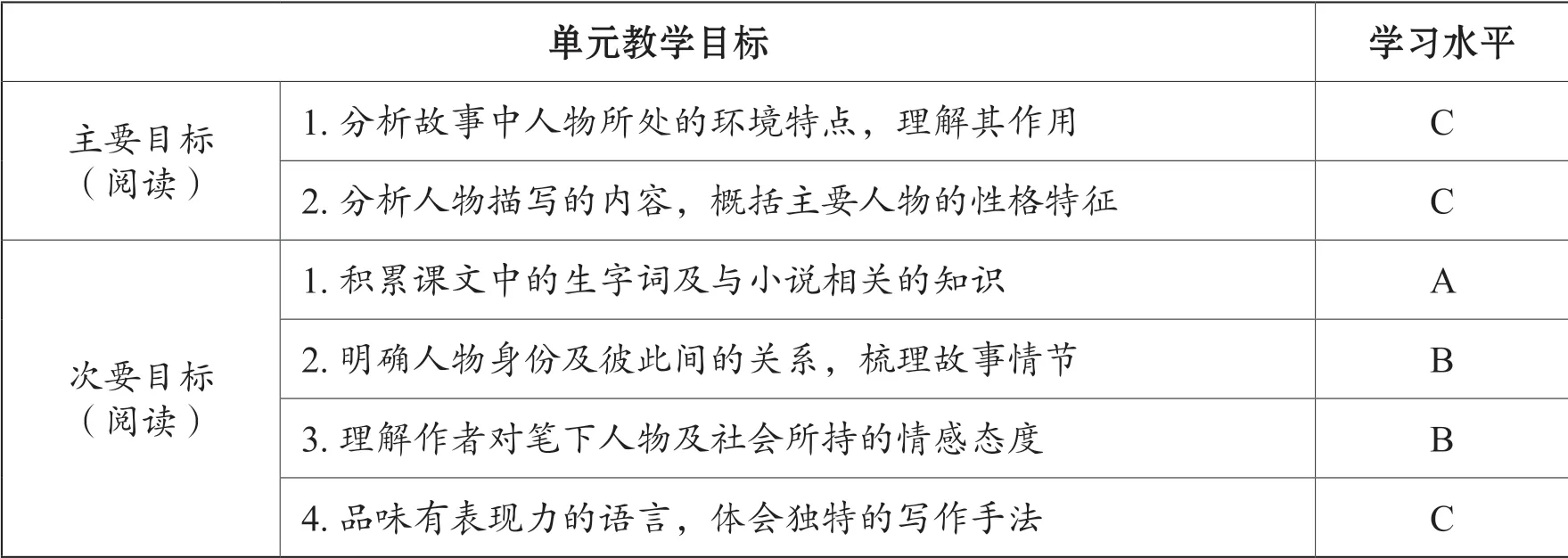

基于以上分析,确定本单元的教学目标如表1 所示。

表1 本单元的教学目标

(三)建立本单元的一般思考路径

在确定单元教学目标的基础上,我们要建立本单元的一般思考路径。小说阅读离不开思考“作者想表达什么”。这是一个比较抽象的问题,学生在缺乏相应的小说学习经历的情况下,很难找到解决这个问题的方法和路径。因此,需要将这个问题进行转化和分解。对于六年级的学生而言,可以把“作者想表达什么”转化为“作者表现了怎样的人物形象(或‘环境特点’),对笔下的人物(或‘环境’)寄寓了怎样的思想情感”。

要解决这个问题,离不开概括情节、分析人物及环境描写。基于过去记叙文的学习,梳理情节和概括人物形象是经常训练的能力。而学习本单元,还要引导学生关注语言形式,通过朗读等方式来理解人物形象,把握环境特点,进而建立起“人物”与“环境”的关系,思考作者对这样的人物和环境寄寓了怎样的思想情感。这是本单元学习的重点,也是难点。

因此,我们不妨设计以下一组问题,作为学生阅读课文时的思考路径。

(1)小说的主要情节是什么?

(2)主要情节中,人物面对怎样的情形?

(3)在这样的情形下,人物有哪些表现?

(4)这些表现反映出人物具有怎样的性格特点?

(5)作者对这样的人物持有怎样的情感态度?

二、结合具体课文,设计教学问题链

在建立本单元的一般思考路径后,教师要结合具体课文进行教学设计。小说的教学,往往因其内涵丰富而使课堂显得治丝益棼。因此,教师要善于设计能统摄小说三要素的问题作为课堂教学的“核心问题”,通过铺设有逻辑的问题链来解决“核心问题”。而这组有逻辑的问题链就构成了阅读这篇小说的思考路径。

(一)设计课文教学的核心问题

作者谈歌在谈小说创作时提及,《桥》这则短篇在创作和修改过程中几易其稿。从初稿数千字改到最终发表时仅余几百字,连题目都从“山洪”改为“桥”。这段作者自述的创作背景提供了一个设计核心问题的思路,即“为何最终发表时以‘桥’为题而不是‘山洪’?”

题目常常是文章的“文眼”,从课文题目入手进行教学设计是很常见的思路。但这个核心问题的设计还具有以下特点。首先,此处设问不是故弄玄虚或明知故问,而是针对作者创作过程中的改动进行的发问,情境的真实性能在一定程度上调动学生的兴趣。其次,解决这一问题的基本思考路径是在具体的环境和情节中解读人物形象,进而体会作者对这样的人物所持有的思想情感。这不仅将小说三要素整合在一起,也与本单元的一般思考路径相符。既避免了教学中支离破碎地解读,也在尊重单元教学共性的基础上体现了该篇课文的个性。

(二)铺设解决核心问题的问题链

课堂教学的起点是聚焦核心问题,教学的终点是解决核心问题或进一步引发对新问题的思考。那么中间的过程如何推进呢?教师需要精心设计一组有逻辑的问题链,使之推动学生的思维,形成解决核心问题的思考路径。

因此,在聚焦题目“桥”后,立即引导学生关注“桥”出现在怎样的环境中,然后一步步铺设后续的问题。整堂课的问题链可以作如下梳理:“桥”出现在怎样的环境之中?→在这样的环境下,老汉的表现能看出他怎样的形象?→这样的老支书与“桥”之间有怎样的联系?→以“桥”为题,在含义和情感层面有怎样的表达效果?

问题链中的各个问题对应课堂教学的各个环节。学生对有些问题的理解可能比较浅表化,教师要通过追问来深化其认知;学生对有些问题可能难以立刻解决,教师要提供支架,帮助其理解。

例如,“桥”出现在怎样的环境中?学生很容易发现“山洪暴发”的故事背景。但是,筛选出这一信息不是设计这个问题的根本目的。教师要引导学生逐字逐句地解读对“山洪”的描写,从而使学生如临其境地感受到当时生死一线的情境,进而认识到这座窄窄的木桥是没有办法“拯救”全村人的性命的,这样才能更好地在后续环节中,理解老汉的人物形象。

【教学片段1】

师:山洪的来势如何?

生1:山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当。

师:你看,这个句子有很多修饰词,我们必须一一解读出其表达效果,才能真正理解这种“势不可当”到达了怎样的程度。

(PPT 呈现句子,依次凸显“野马”“一群野马”“一群受惊的野马”。)

师:把山洪比作野马在狂奔,突出了山洪怎样的情势?

生2:突出山洪来势迅猛。

师:叠加上“一群”又有怎样的表达效果?

生3:一群表明野马数量多,表现出山洪水势浩大。

师:再叠加上“受惊的”,突出山洪怎样的情势?

生4:我觉得洪水来势很汹涌。受惊的野马会四处乱跑,不受控制。这就表现出山洪来袭的时候四处奔涌,气势汹汹,有一种很强的破坏力。

师:分析得很到位!大家想一下,“桥”出现在这样“势不可当”的山洪面前,它起到什么作用?

生5:让人们逃生,给人以生的希望。

师:那这座桥能否保证人们顺利逃生呢?请运用刚才修饰词叠加的方法来分析这座桥。

(PPT 呈现句子,用不同颜色标识“只有北面有座”“窄窄的”“木”。)

生6:“只有北面有座”说明逃生的路只有一条,是唯一的希望。

生7:“窄窄的”说明桥的流量很小,而村民有一百多人,没法一起通过,必须排队等待,耗时很长。而且,前面分析出山洪是“势不可当”。村民是来不及逃生的。

生8:“木”是桥的材质,说明桥不稳固。山洪这么大,村民这么多,很可能还没等人都过去就垮掉了。

师:对啊!大家能想象一下“一群受惊的野马”踏在“窄窄的木桥”上的情形吗?

看来,在势不可当的山洪面前,这座窄窄的木桥是无法确保所有人都顺利逃生的。

又如“在这样的环境中,老汉的言行表现出他怎样的形象?”理解人物形象是学生在文学作品的学习中经常要思考的问题。为避免学生进行“贴标签”式地理解,教师特地设计了三个问题作为支架,引导学生依据文本具体分析。这三个问题也为学生提供了具有一般意义的分析人物对话的思考路径。

【教学片段2】

师:老舍曾说过,“对话不仅是交代情节用的,还要看是什么人说的,为什么说的,在什么环境中说的,怎么说的。这样的对话才能表现人物的性格、感情。”请大家结合以下三个问题来解读老汉的四句话:①老汉说话的时候面对怎样的情形?②他这四句话分别是以什么身份对谁说的?③他这么说的目的是什么?分组讨论,迅速在句子边上旁批对这三个问题的思考。

生1:说第一句时,老汉面对的情形是全体村民等着听他的指挥。这句话是以党支书的身份对全体村民说的。目的是让村民有序、快速地过桥。

师:从中你看出他是一个怎样的人?

生1:沉着冷静、有担当。

……

生2:说第三句时,老汉面对的情形是水已经涌上人们的腰了。而有一个小伙子是党员却没有排在最后。

师:注意,情节已经推进了,情势越来越危急。

生2:这句话是老汉以党支书的身份说给小伙子听的。目的是表明态度,任何人都必须遵守指令。

生3:我认为这句话也是父亲说给儿子听的。结尾点明两人的关系是父子。

师:好,小伙子明明是老汉的儿子,但老汉依然坚守原则。你说他是怎样的人?

生3:一点儿都不徇私情。

(三)总结课堂教学的思考路径

课堂教学的最后,教师要设计回顾思考路径的环节,指导学生在问题链提示下用一段完整的话来简述解决核心问题的思考路径,既训练了口语表达能力,也促使学生形成有效的学习经历。

【教学片段3】

师:回顾一下我们是如何一步步解决核心问题的。

(PPT 出示核心问题与解决核心问题的问题链。)

生:作者为什么不用“山洪”而用“桥”作为题目,我们首先考虑“桥”出现的环境;然后思考在生死关头,主要人物老汉有怎样的表现。水势渐渐上涌,推动着情节的发展,通过解读老汉的语言,我们理解了他的人物形象。而正是这样的党支书,在窄窄的木桥无法确保人们逃生的情况下,用自己崇高的党性架起了生命之桥。这样看来,用“桥”作为题目含义和情感都更加丰富。

三、铺垫有序,积累有效阅读路径

单元视域下的阅读教学,不能仅着眼于一篇课文的教学设计,还应具有一定的“课程意识”。因此,在教学过程中教师还可以进一步思考以下两组关系。

第一,思考单元课文之间的关系。统编语文教材有意区分了教读课和自读课两种不同的阅读课型。教读课重在学习相关的语文知识、读写思考的路径与方法,而自读课重在操练、巩固教读课的所学。因此,在教读课的教学中,要有意识地为自读课文的学习打下基础。

学习课文《桥》,教师要引导学生积累小说中“分析人物形象”“分析环境描写的作用”的有效路径。在阅读小说时,有意识地建立“人物”与“环境”之间的关系,不仅有助于本课文的理解,更是为本单元后续课文的学习打下基础。尤其是自读课文《在柏林》,学习时需要分析“社会环境”和“人物命运”的关系,进而推断作者的情感态度和价值追求。这样的阅读路径是此前学习的迁移与深化,对学生而言有一定的难度。没有前期的学习基础,学生很难一下子理清头绪。

第二,思考与未来学习的关系。 作为初中阶段学生接触的第一个小说单元,本单元具有为学生日后小说学习奠基的重要意义。通过本单元的学习,学生应初步了解与小说有关的知识,并积累一些小说阅读的思考方法与路径,为以后阅读相对复杂的小说提供有效的学习经历。

如本单元的三篇课文都以第三人称叙述,而名著导读中的《童年》是以第一人称叙述的。教师可以适当引导学生关注小说的“叙述视角”。这也是为学生在未来学习《最后一课》《孔乙己》等课文时,理解“第一人称叙事的意义”做铺垫。