原则与参数新论*

毛眺源 戴曼纯

1苏州大学外国语学院 江苏 苏州 2150062北京外国语大学中国语言文学学院 北京 100089

提要原则与参数作为生成语法的核心构念,在当前最简方案生物语言学研究中被重新阐释,学界对此尚无一致看法。文章考察早期普遍语法(UG)理论对原则的界定,管辖与约束理论修正原则的动因,力图厘清当前原则约简的必然性以及由此而生发的重要理论问题。文章还仔细梳理不同理论时期的参数设置方案,结合当前最简方案生物语言学的研究成果,论证参数设置的整合方案,探讨自上而下、自下而上两种研究视角优化整合的可行性。

1 引言

生成语法以Chomsky(1959)对《言语行为》的评述,特别是以《句法理论若干问题》(Chomsky 1965/2015)的出版为标志,着手探索人类语言的生物属性(Boeckx 2006:16-17)。稍后的《语言的生物基础》(Lenneberg 1967),进一步夯实了生物语言学现代研究的基石(Berwick & Chomsky 2016:96)。近十余年来,对人类语言生物属性的探索从着重探讨个体语言习得(ontogenetic language acquisition)转向考察种系语言习得(phylogenetic language acquisition)(Stroik & Putnam 2013:3)。语言学理论也就不仅须从生物学角度解释儿童获得母语的先决条件,亦须从物种演化的角度解释人类怎样获得语言。为此,一批学者秉承“语言官能作为人体器官的基本设想”(Chomsky 1986,2016),借鉴自然主义方法,积极探索语言官能怎样演化,如Lewontin(1998)、Hauser et al.(2002,2014)以及Berwick & Chomsky(2011,2016)等。

这一实践使致力于化解描写充分性与解释充分性之间张力的原则与参数焕发出新的活力(Chomsky 2005:8,2007a:2),在新的语言设计中承担了新的使命,亦引发了学界的另一番热烈讨论。如Hinzen & Sherman(2013)质疑原则约简的意义,Roberts(2012,2016)、Huang(2015)和Boeckx(2014,2016)讨论参数设置中的潜在问题与可能方案,毛眺源和戴曼纯(2015)以及Mao & Meng(2016)初步讨论参数的整合方案,不一而足。鉴于此,本文试图在梳理原则与参数嬗变动因与历程的基础之上,阐释当前生物语言学研究框架下原则与参数修正的必然性及其理论后果,继续就如何融合自上而下、自下而上两种研究视角完善参数设置的整合方案。

2 生物语言学研究的发展态势

2.1 生物语言学的任务与实施途径

Chomsky(2007b:14-15)曾规划新时期生物语言学研究的任务:1)建构产出意义与声音组配的生成语法(洪堡特问题);2)解释语言习得(柏拉图问题,更高目标为超越解释充分性);3)探索语言官能怎样演化(达尔文问题);4)探寻心智属性如何与大脑组织结构关联(布洛卡问题);5)如何使用I-语言(I-language)(笛卡尔问题,如指称与新格莱斯语用研究中的人际交流等)。

Chomsky(2010:46)认为:“研究语言本质与演化,可以简要总结为 ‘T假设’(接口+递归=语言)在多大程度上是准确的。”在此假设中,语言包含一个生成各种内部表达式和通过“移交机制”(transfer)为接口提供恰当指令的生成程序(generative procedure)(Chomsky 2013:35)。此类以人类概念(词项)为计算原子单位进行操作的程序,在距今约七万五千年前初具雏形,它的出现可能是因为非洲东部原始人群中某一个体经受了基因突变(Hauser et al. 2002:1574;Chomsky 2016:40)(不同观点参见Pinker & Jackendoff 2005)。语言演化遂与人类演化发育关联起来。并且,语言是可以深入探究的人类内在能力的组成部分之一(Berwick & Chomsky 2011:20)。因此,对这一人类心智构件状态的研究,就是语言的生物学研究。形式与功能,个体发育(ontogeny)与系统发育(phylogeny),此类生物学所关注的问题,在生物语言学研究中孵化为相应议题——“什么是语言知识,儿童语言如何发展以及人类语言如何演化等”(Jenkins 2013:4)。若想真正严肃地将上述相互关联的问题与生物学研究融为一体,全面实施使用自然主义的方法研究语言,必须满足多个条件。首先,语言习得问题的充分解释必须以引入原则与参数框架为前提;其次,自然主义崇尚的简洁方法,须在胜任解读第三要素对语言演化与个体语言发展做出贡献的最简方案框架中实现(McGilvray 2013:44)。

对上述任务与实施途径加以审视,我们就可管窥生物语言学研究深入发展的动因:“着力在人类语言与其他生物有机体的(低于人类的)认知范畴中寻找近似的形式编排(formal arrangements)”(Chomsky 2005:1),探究语言演化与语言习得,并以此为抓手修正理论体系,完成既定的科学使命。于是,原则与参数的修正不可避免。

2.2 UG原则的约简

倘若语言(官能)具有与其他生物系统一样的一般属性,就可找寻到影响个体语言发展的基本要素,即“基因天赋,语言经验以及非语言官能专属的原则”(Chomsky 2005:6)。循此思路,语言必定可看作是自然的、生物学上的客观实体。语言的架构设计必然遵守物理法则(图灵论题(1)Alan Turing关于形态发生(morphogenesis,有机体结构的分化与生长)的系列著作集中讨论了“图灵论题”(Turing’s Thesis),即“在生物体中所观察到的各种形态(forms)不由(自然)选择而由物理法则决定”(Ott 2009:254)。因而,图灵论题是以结构为基础的(structure-based)(Stroik & Putnam 2013)。),其计算过程必定遵守数理法则(伽利略假设(2)Galileo(1953:74)认为,自然总是遵循最不费力的、最简洁规则。“伽利略假设”(Galileo’s Thesis)是以规则为基础的(Stroik & Putnam 2013),其核心内容为:自然是最简洁的、可想像得到的数学理念的体现(Boeckx 2006:8)。)(Stroik & Putnam 2013:5)。这就意味着语言官能的生物性结构机制与计算操作满足简洁、自然与完美的阈值;同时,满足生物的、理论的必要性。借用Hornstein(2009:3)的话来说:如果语言官能以提升计算容易度的原则与操作为基础,此类原则与操作以认知上普遍、结构上最小的原子构件为建构单位,并且,此类原子构件足够基础,可体现在神经回路之中,语言官能定会是自然的。语言研究视角便改为自下而上,着手探索人类获得的“内在语言多样性在多大程度上不与UG直接发生联系,而与诸多第三要素原则相关”(Chomsky 2007a:4)。此类对语言官能的深刻认识再度促使学界积极思考UG原则的本质。

早期UG理论设想,“UG规定规则系统的构架设计(format,即具体规则及其运算),以及为恰当规则系统构架设计中的每一生成程序赋值的评估程序”(Chomsky 1995:24)。在语言习得过程中,儿童凭此优势,利用内在溯因原则,限制与规则相关的假说。从而,“大脑所构想的语法规则(可能仅为一种)与所接触到的基本语言数据中的规则一致”(Chomsky 1965/2015:36),获得母语的根本问题得以解决。但描写充分性与解释充分性之间的张力由此出现:为达描写充分,势必增加可能的规则形式,UG内容逐渐过于丰富,经验上与儿童掌握母语的快速与一致背道而驰。考察语言官能怎样演化障碍重重。化解之法是将“制约规则运用的重要原则抽取出来而置于UG之内,语法规则以最为简洁的形式,在诸如‘投射原则’(projection principle)之类UG原则(principles)指导下运行”(Chomsky 1995:24)。规则系统被UG原则所取代,理论回归简洁,原则与参数框架随之建立。在此模型中,UG原则是人类语言所共享的一种恒定不变的隐性知识,与参数相连。儿童凭籍这些知识就能无意识地对语言现象(如照应语)做出十分准确的判断。同时,儿童学会母语就为立足基本语言数据,“从UG原则的有限多样性中选择、确定一种语言的构架”(Berwick & Chomsky 2011:28)。随着研究的深入,以丰富原则与参数框架的研究大都基于具体语言事实规定了诸多的UG原则(principles),UG再次遭遇过于丰富的尴尬局面。最初UG原则的出现,是出于挽救因规则系统急剧膨胀而导致的理论冗余,但此时其本身又遭遇规则系统同样的困境。因此,如何在真正践行生物语言学研究过程中破解这一循环式的理论困惑,理清UG原则的内涵成为首当其冲的重要任务。例如,学界尝试从生物体基因变化的角度阐释UG的内涵。

Jacob(1977:1165)认为:“有机体之间的差异不是源自基因本身生化结构的变化,而在于其复杂调节回路(regulatory circuits)的突变。”换言之,“调节机制的微小变化可能会引起表型(phenotype)的巨变”(Jenkins 2013:8)。又如Sherman(2007:1875)所述:“许多原生动物具有相同的基因组,但彼此之间表型差异甚大,原因在于它们对发育程序实行了不同组合。”因此,在生物演化发育过程中,调节机制是导致表型差异的关键因素。正是这种生物与语言演化之间的相似性(如调节机制与接口条件在功能上的类似),为重新界定原则与参数提供了理论支持,虽然学界目前认为可能不会存在基因与个体语言原则和参数之间的一一对应。

更为重要的是,来自脑科学研究表明:“人类语言演化可能(至少部分)是自动适应大脑体积绝对增加的结果”(Striedter 2006:10)。这就意味着在生物演化过程中,某些微小的变异可能引发个体大脑神经回路重组。这种大脑神经回路上的变异,使人类拥有了使用语言的神经基础。作为语言核心原则——“递归合并就此形成,赋予个体实施复杂思维、计划等内在思维能力”(Chomsky 2007b:22)。也就是说,合并这一普遍自然法则为生成思维语言提供了内在机制。对此,Chomsky(2014:14)指出:“人们或许也可以猜疑,导致合并出现的突变可以发生在人类以外的任何有机体之上,但合并若不与思维系统相连,则毫无用途可言。”为具体解释思维语言的生成过程,合并通常被界定为:“任何自然与人工生成系统,以某种方式将已成形的结构X与Y置于一次操作之中,两者结合生成新结构Z”(Berwick & Chomsky 2016:99)。如果将递归合并应用于词库中的概念原子——词项(词根与功能语类),就可自下而上地生成层级结构。在此过程中,“合并成为UG的唯一递归原则”(Freidin 2014: 144),“T假说”具体化为“强式最简假说”(Strong Minimalist Thesis):接口+合并=语言(Chomsky 2001)。

因而,以合并为核心构念的最简方案成为贯彻原则与参数框架的又一研究纲领。这与生成语法早期的主张遥相呼应——“儿童获得母语不仅涉及少数几年的语言经验与人类数百万年的生物演化,而且可能涉及更加遵循物理法则的神经组织原理”(Chomsky 1965/2015:59)。在此框架下,UG不再是丰富、高度结构化的。“UG至少包括合并原则”(Chomsky 2007b:20),或者说,“合并是I-语言语言中唯一的组合操作,甚至是UG中唯一的原则”(Chomsky 2012:13)。有此阐释,是因为UG为简洁而优雅的理论构想,拥有彰显直觉特性与宽泛普遍性的根本原则。据此,我们就不难理解为何Chomsky指出原则与参数框架移除了“研究语言演化的主要理论障碍”(Chomsky 2007b:19),“实现系统化解释的严重理论障碍”(Chomsky 2008:135)。但需澄清的问题接踵而至,我们将在后文详解。

2.3 参数实现的嬗变

Chomsky(2007b:19)在回顾原则与参数框架的理论意义时指出:“原则与参数框架使我们回答解释充分性问题的轮廓渐为明朗,能够更加严肃地解决超越解释充分性的难题。”这一论述呈现了参数嬗变的历程。一方面,在UG的指导下,根据具体语言要求设置语法参数。另一方面,参数设置被限制在接口层无语义解读的形式特征之上,也就是Borer(1984)率先提出的,将参数限制于功能语类中心语的形式特征之上。再者,在最简方案框架下,应该着重“探索内在语言的多样性与第三要素原则之间的关系”(Chomsky 2007b:19)。由此,参数设置渐显于三种考量之中。

首先,在原则与参数框架初期,个别语言数目有限的“宏观语法参数(值)”由UG决定;或者在UG的指导下,立足基本语言数据选定某一UG原则即刻设定。此类参数称为“参数化原则”(Boeckx 2016:75),如依靠“投射原则”而设定的“构型参数”(Configurationality Parameter,Hale 1983)。此外,语法参数还可在管辖与约束理论下的“某一特定语法模块(如题元模块),以及不同运算层次(如逻辑层)中实现”(Eguren et al. 2016:4)。但是,经典语法参数所预测的“级联效应”(Cascade effect)并未完全出现(如“构型参数”所预设的自由语序,隐性论元等并未实现);同时,为了概括丰富的个体语言差异导致参数数目陡增。Boeckx(2014:161)认为:“此时参数大都不是Chomsky所定义的、真正意义上与I-语言紧密相连的原则型参数,而是根据语法系统所呈现的高度分析与波动现象而设定的、E-语言(E-language)意义上的参数。”

进入最简方案时期,参数实现又一次遭遇变革。此时UG原则约简为合并,理论模型注重自下而上。倡导微观词汇参数的“Borer-Chomsky猜想”成为焦点。具体而言,在进入句法运算之前,参数设置指在词库中将功能语类特征(或特征聚类,Rizzi 2011)组装入词项,后续句法运算以完成特征组装的词项为原子构件,通过句法最简操作,实现个体语言的层级结构。例如英语疑问词前置是因为导(标)句语类中心语中组装了[+EPP]特征。从而,参数设置的方法之一即“将特征组装上词项”(Chomsky 2008:135),“词库成为参数设置的核心地带”(Chomsky 2007b:25)。语言多样性与复杂性被归约于词库。对此,Chomsky(2014:12)声言:“到目前为止,大量证据表明狭义句法可能允许存在极为有限的变化,但如果将参数变化归约于词库,或进一步限制在词库中功能成分之上,这种变化实际上聊胜于无。”

此外,语言多样性亦可归结于“将句法运算结果外化(externalization)的辅助性映射”(Chomsky 2007b:25)。换句话说,“参数化与语言多样性或许大部、可能全部受制于外化过程”(Berwick & Chomsky 2011:37)。之所以增设这一外化参数的途径,是因为语言表型多样性亦可归结于第三要素原则限制的结果。这是因为,句法运算结果的外化“根本无涉基因进化,可能就是使用现有认知能力(如高效计算)解决问题的过程;在此过程中,外化参数依赖新近演化而来的核心思维运算系统与已存数万年的感知—运动系统”(Chomsky 2010:60)。前者为其提供结构表达,后者为其提供按具体语言形态要求、线性外化句法实体的场所。在将句法运算结果转化成为感知—运动系统可理解结构的过程中,形态、音系运算充当外化操作的承担者。同时,这一过程“受句法实体本身以及系统规则(如过滤条件)的制约,其中一些制约条件源自第三要素优化计算方面的考虑”(Chomsky 2010:61-62)。由此可见,语言之间的参数差异亦可用外因来度量。

3 当前最简方案框架下UG原则修正的理论后果及分析

最简主义者认为合并可能是唯一的UG原则,这就使得语言习得研究重新看待早期的UG原则。语言的系统化解释围绕怎样满足接口条件而展开。不言而喻,这一修正是考虑语言官能演化的需要,但对合并,先前被认定为UG成分的“语言专属原则”(language-specific principles)以及第三要素原则来说,各自身份的界定及其相互关系在当前理论框架下亟待厘清。

Chomsky(2013:35)认为:“撇开基因变异与可以想象到的、但不甚明了的非基因的影响,无论UG原则是什么,总是恒定不变的,特别是不会直接展现于可观察到的现象之中。”这就如诺贝尔物理学奖获得者Perrin(1926)所述:复杂的可察觉之物归因于简洁的隐匿之物。由此可以看出,Chomsky力图抛开纷繁复杂的语言外部表象,真正区分内在、非内在的UG成分。在管辖与约束理论时期,尽管UG原则的界定依据具体语言事实而定,但仍然假定原则与参数框架为习得者提供一套既定的、所有语言共享的UG原则。当前,由于UG原则约简为合并,语言专属原则“由生成程序提供”(Berwick & Chomsky 2011:29)。这种非内在性规则泛化为语言结构体系之中的描述性语法规则,或者说成为一种结构体系原则(principles of structural architecture)。(3)Chomsky(2014-11 个人通讯)认为:对语言而言,除假定合并是建构句法结构的唯一操作之外,结构体系还包括狭义句法中的各种关系以及狭义句法与两个接口的映射关系,语言运算涉及的像语段理论中的严格循环性,形成一致关系、加标和解释照应语时的搜寻操作,以及任何其他被认定的语言组构。据此,结构体系原则就可理解为阐释语言构架构件之间的关系、以及语言组合运算操作的任何法则。(原文:For language, suppose that the only operation that constructs syntactic objects is Merge (presumably both set-and pair-Merge). Then the rest of the structural architecture would be everything else that is assumed: the relations among narrow syntax and the mappings to the two interfaces, whatever we assume to be involved in strict cyclicity (perhaps a version of phase theory), search operations involved in Agree, labeling, anaphora, and whatever else we assume to be the organization of language)。在此结构体系的建构过程中,功能语类特征是不可或缺的原子构件(参见Baker 2001)。从而,词库的作用随之增大,语言的内在属性限定在更为细微的成分之上。为探索语言官能的演化,早先认定为UG内在属性的语言专属原则置于语言官能之外,与合并原则、功能语类特征这些内在成分互为表里。

在当前研究范式下,第三要素(原则)被界定为“用于语言习得等范围的数据分析原则,结构体系原则,以及制约性原则(包括高效计算原则)(4)Cecchetto & Donati(2015:143)认为第三要素原则包括局域性(locality),成分统制(c-command),干涉(intervention)等。”(Chomsky 2005:6)。从语言演化的角度来看,当第三要素的影响被抽取之后,UG就像一个存留物(residue),其内容越丰富,解释UG演化的难度明显越大(Chomsky 2016)。这就表明第三要素原则在语言运算与习得中不可或缺。对此,Berwick & Chomsky(2011:30)更为清晰地指出:“语言的原则由高效计算决定,并且,语言持有为满足接口条件而设置的、遵从独立高效计算原则的最简递归操作——合并。”这就是说,因演化而获得的合并与其他内在语言属性,以及第三要素原则协作产出满足接口条件的表达式。于是,语言如同雪花一般完美。习惯上归属UG原则的语言专属原则,其内在属性被完全褪去,改由合并与计算原则所决定,成为第三要素原则的一员。(5)Chomsky(2007a:4)指出:传统上被认为是语言官能中的独特成分,其实是潜在地通过第三要素原则抽象而来。据此,我们认为,语言专属原则似乎可理解为从实际语言研究中抽象而来的纯粹“句法技术”。Hinzen(2014-10 个人通讯)亦认为现无适切视角来看待这些原则,用“句法技术”来概括暂为适当。

然而,学界对此有不同看法。例如,Hinzen & Sherman(2013)认为,语言专属原则指涉语言中独特、语言系统中凸显的语言结构规则,是为人类所共享的语言基因型(linguistic genotype);承认合并是唯一的UG原则并不妥当,原因在于如果接受Chomsky的分析,合并并非语言所独有,那么将并非语言独有的成分认定为UG的一部分有待商榷。

对此,我们认为,在积极思考上述观点的同时,不妨仔细考察Chomsky将UG原则界定为合并的动因。Chomsky(2007a:7)指出:“假定合并来自其他系统,我们就可推断必定存在一种基因指令来使用合并产生结构化的语言表达,以满足接口条件。”这就是说,将合并界定为UG原则,在更深的层面上意指存在一种因演化而获得的内在神经机制。这就进一步说明合并可能是基因决定的语言属性。据此,我们就可理解Freidin(2014:145)为何强调“递归合并必定为基因天赋与语言官能初始状态的一部分”。同时,合并(至少)是唯一的UG原则是对经验主义(Empiricism)质疑的有力回应。这是因为,经验主义曾反对内在论(nativism)设想存在内在的具体语言知识(Carr 2006:333)。时下,UG原则被界定为物种之间共享的自然法则——合并,不管这一设想随着科学的进步与语言研究的深入发展能否得以证伪,也不论UG内在成分在历经极度“瘦身”之后是否仅仅包括合并,经验主义的批评恰好说明了内在语言知识这一设想的可行性。这也与Chomsky(2013:35)的论述一脉相承:“UG不应该与Greenberg运用描写归纳所得出的、具有类型学意义的语言普遍法则相混淆。”综上所述,Hinzen所触及的真正问题,似乎就是我们在本小节厘清的,合并、语言专属原则与第三要素原则的关系问题。

4 当前最简方案框架下参数设置方案新解

随着UG原则的修正,参数设置也不可避免地受其影响。学界对当前参数设置方案仍无一致看法。鉴于此,我们不妨深入剖析各种观点,明晰不同观点之间的潜在抵牾与可能交集,构建新的参数方案。

Chomsky(1995)将Borer(1984)的观点纳入最简方案,形成指导设置微观词汇参数的“Borer-Chomsky猜想”。语言之间的差异,在于不同语言从UG特征库中选择了不同的功能语类特征。随后,Chomsky(2001:2)提出“统一性原则”(Uniformity Principle):“如果没有强有力的反证,就可假定语言是统一的,语言的多样性限定于容易察觉的话语属性。”这一论断似乎“忽略”了词项上的特性。不过,从有关生成程序运行的论述中,我们明白这些属性的作用。例如,Chomsky(2001:21)指出:“按照词项上特征的独特属性所建构的句法实体,在某一语段中原封未动地向音系部门移交,进一步实施音系(形态)运算以满足个体语言的表型要求。”

但Boeckx(2016)并不赞同这一观点。这是因为,“以‘Borer-Chomsky猜想’为基础而设定的集束参数(bundling parameter),将词汇参数变成了句法参数,遭遇经典句法参数同样的窘境(Boeckx 2016:72)”。具体而言,“Borer-Chomsky猜想”的本质就是在词库中使用合并将词汇特征(即句法形态特征)集束(bundle)在一起,构成具有句法意义的“特征树”(feature trees)。(6)例如,Harley & Ritter(2002)将指称表达的特征层级结构树首先二分为Participant([+Person])和Individuation([+Number]);Participant再次二分为Speaker([+1st Person])与Addressee([+2nd Person]);Individuation 三分为[+Singular]、[+Plural]和[+Gender]。

为解决这一问题,Boeckx试图将“统一性原则”向前推进一步,提出“强式统一性假说”(Strong Uniformity Thesis),规定“狭义句法的原则不受参数化与词汇参数的影响”(Boeckx 2016:73),以彻底清除前句法词汇参数的作用。之所以Boeckx认为“UG本质上并不包含参数”(Boeckx 2011:209),欲将全部参数置于后句法形态—语音层面实现,是因为学界着眼于语言官能似可利用外化语言多样性的高效计算原则,认为语言的多样性与参数化可能大部,或许全部受制于外化过程。同时,“分布形态学”(Embick & Noyer 2007)在后句法语音层面探索实现语言的形态差异也是原因之一。

而Roberts有关参数设置的观点又不同于Boeckx。Roberts(2016:175)认为:“为了完全描述语言的多样性,亦可借鉴Kayne(2005;2013)使用微观词汇参数分解宏观语法参数的方法,统一宏、微观参数。”而且,允许狭义句法存在参数变化的同时(Roberts 2012),“后句法语音外化参数也是有必要的”(Roberts 2016:195)。从生成类型学的角度来看,作为非UG本质成分的参数,“可以看做是UG、第三要素原则以及基本语言数据互动之中涌现的属性,这种属性具有从结构上(非历时与地域)对语言实施分类的类型学意义”(Roberts 2016:179)。可见,Roberts不仅接受后句法参数,而且允许前句法词库以及狭义句法中存在参数变化。

我们认为,Boeckx彻底放弃前句法参数有些激进,Roberts统筹前、后句法参数的方案值得借鉴。虽然Chomsky在“统一性原则”中强调语言的外显形态属性,但并没有完全忽视制约此类显性形态的隐性功能语类特征的作用。如果说,建立原子构件之间的结构关系是狭义句法应尽的责任(参见Sportiche 2016),功能语类则是形成结构关系的动力,是原子构件之间形成“结构上依存关系”(Chomsky 2015:5)的粘合剂。这是因为,成功的句法运算须以特征组装完整的概念原子——词项为前提。即使按照要求将形式特征组装上词项所设置的词汇参数,与经典句法参数都依赖UG所彰显的自上而下的演绎效应,但前者着眼于语言官能的演化,使用约简后UG的内在属性——形式特征实施自下而上的句法运算。当前,尽管Chomsky有意吸收后句法参数的观点,但他坚持“将参数定植于词项功能成分之上”(Chomsky 2014:12)。

我们亦可从Chomsky(2001:10)认为词根上带有句法、音系和语义三种特征,区别于“分布形态学”的观点中识别出这一意图。目前,Chomsky(2016)仍然认为词根携带三种特征。值得一提的是,Gallego(2016:139)对加泰罗尼亚语(Catalan)的研究显示,不是所有语言都能够利用语音外化过程实现个体语言的形态。

此外,汉语疑问词原位滞留也是最好的例证之一。由于汉语C中[EPP]为隐性,疑问词滞留原位,我们就没有动因在后句法阶段通过形态—语音操作将疑问词移动至Spec-CP位置(毛眺源 2016)。因此,即使学界意欲将普遍性与一般性区别对待,试图将语言的多样性归因于后句法阶段的形态—音系操作,但前句法词汇参数的确有其优势。在此意义上,整合自上而下、自下而上的理论视角,似乎是可行之策。我们不妨以实例论证这一构想的可行性。

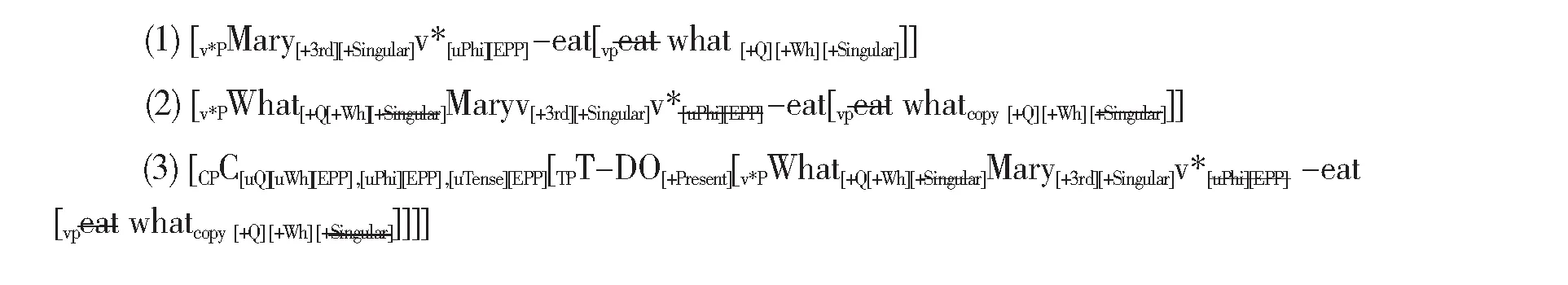

在生成“what does Mary eat?”的过程中,首先根据意想表达的命题在词库中按语段挑选词项:{ C,T,DO,{ v*,Mary,eat,what}}。并且,将[uQ][uWh]与[EPP],[uPhi],[uTense]与[EPP] 装上{C},[uPhi][EPP]装上{v*},将[+Present]映射至{DO};(7)接口层无语义解读的特征在词库中组装上词项时总未赋值,因为屈折特征赋值在句法运算中实现,驱动句法运算。此外,“DO”可看作助动词(Radford 2016-10 个人通讯)。完成{what}上的[+Wh][+Q]与[+Singular]的设定等。目标疑问句经历内、外合并的推导过程如下(各语段和中心语标记符号仅起说明作用): 当C,T合并,探针{C}在其成分统制的辖域内搜寻能为其赋值的匹配目标——{what},两者就相应特征形成一致,完成特征赋值。同时,[EPP]特征促使{what}内合并至Spec-CP位置,以满足英语疑问词前置的形态要求。当疑问词短语内合并至Spec-CP之后,T从C继承人称、性与数特征([Phi]),(8)Miyagawa(2017)认为汉、英语属于II型语言,即C携带[Topic],T携带[Phi]。按照Chomsky(2008)设想T从C处继承人称、性与数特征([Phi]),Epstain, Obata等(2017)进一步认为,特征继承(第三要素操作规则)顺序不同,导致参数差异。虽然这里我们采用Epstain, Obata等(2017)而非Chomsky(2015)确定推导中疑问词短语起始位置的方案,但我们认为参数差异的根源最终还是归因于继承的形式特征之上。促使{Mary}提升至Spec-TP。v*P语段随即移交(但移交/拼读的语段保存在短时记忆当中,与下一语段最后一次性整体移交)。原位上留下的拷贝{whatcopy}用于语义解读。所生成表达式“what does Mary eat what?”运算如下所示(包含T-C移动与主谓一致):(9)由DO到does的变化过程是抽象的(Chomsky 2007a:18),即在后句法形态模块中依照特征实现具体的语音。因此,此处记为DOES或者/d^z/。

在此运算中,合并必须以完成特征组装的探针与目标为构件,特别是必须将未赋值的功能语类特征组装上探针。此类未赋值的形式特征发出指令,生成结构构架(Rizzi 2015;Mao & Meng 2016)。传统上称之为中心语在前的宏观参数便可依据词项所携带的微观特征实现,宏、微观参数实现统一。随后,狭义句法将这一语段的运算结果“what does Mary eat what?”向感知——运动系统移交。但该表达式不符合英语表型,无法满足语音接口的要求,必须在外化过程中进一步实现形态——音系运算。Chomsky(2007b:21)指出:“对于两个相同的句法实体(其一为拷贝),通常只有结构上最显著的成分发音。”据此,语链中留在原位的拷贝“what”不显著而被删除,英语线性化要求得以满足,“语音参数”实现(10)这里解释了为什么Chomsky(2015)认为拷贝在语音上不可见(invisibility)。当然,若在语音外化中无需实施线性调整,根据经济原则省略这一操作。

在上述推导过程中,前句法微观词汇参数仍然存在。在将句法运算结果外化于感知——运动系统之时,句法结构亦可在后句法语音层面进一步充分表征成满足个体语言形态需要的表达式,依靠第三要素认知原则再次设置参数。这就表明,合理整合微观词汇参数与感知——运动系统中的语音外化操作是构建统一参数方案的可行选择,似可在另一种意义上实现“上下统一”的构想。

具体而言,一方面,利用UG特征库,从中选择能够体现个别语言属性的特征子集,将其组装上词项以备句法运算。这就“自上而下”地体现了形式特征在实现个体语言变化的演绎效应;

另一方面,在后句法形态、语音层面,根据具体语言的形态要求,调整语序,生成满足具体语言线性表达要求的结构,“自下而上”归纳地确定参数。值得强调的是,在我们的方案中,狭义句法运算中自始至终不会有参数变化,参数变化限于前、后句法阶段,因为合并只是自然法则,无法参数化;后句法语音外化参数仅删除优先语义解读而生成的、语音上冗余的成分,也就不影响微观词汇参数的实现。

5 结语

在当前生物语言学研究框架下,原则与参数框架的理论价值与现状正如Chomsky(2007b:19)所言:“从一个前所未有的深度为相邻研究领域注入了新的活力,特别是对于语言习得而言。”UG原则被约简成合并或至少包括合并,参数设置是依靠功能语类的形式特征抑或是在外化过程中实现,还是狭义句法也可接受参数化?学界正在努力解开这一谜团,因为它们影响理论句法、语言习得以及相邻领域的研究走向。我们在上文中对此逐一分析,阐释了UG原则约简的必然性与厘清了理论后果,以及论证了参数整合方案。