揿针埋针配合股神经阻滞对全膝关节置换术后康复的影响

邱犀子,蔡靓羽,张建楠,周红梅,蒋晨浩

(1.南京中医药大学,南京 210000;2.南京中医药大学无锡附属医院,无锡 214000)

随着医疗技术的发展以及新材料的涌现,人工全膝关节置换(TKA)术已成为治疗终末期膝骨关节炎、缓解膝关节疼痛、改善膝关节功能的重要手段之一。然而置换术后常伴有中重度疼痛,不仅会直接影响置换术后早期关节康复训练,而且会影响患者对于主被动关节功能锻炼的配合的积极性[1-2]。针刺在治疗膝骨关节炎及多种急慢性疼痛疾病的康复治疗过程中具有较好疗效,且安全性较高[3-7]。由于在术后膝关节部针刺有感染风险,本课题组以循经远端取穴方式,使用揿针埋针配合股神经阻滞(continuous femoral nerve block, CFNB)镇痛方案用于全膝关节置换术后患者,取得良好的镇痛及康复效果。

1 临床资料

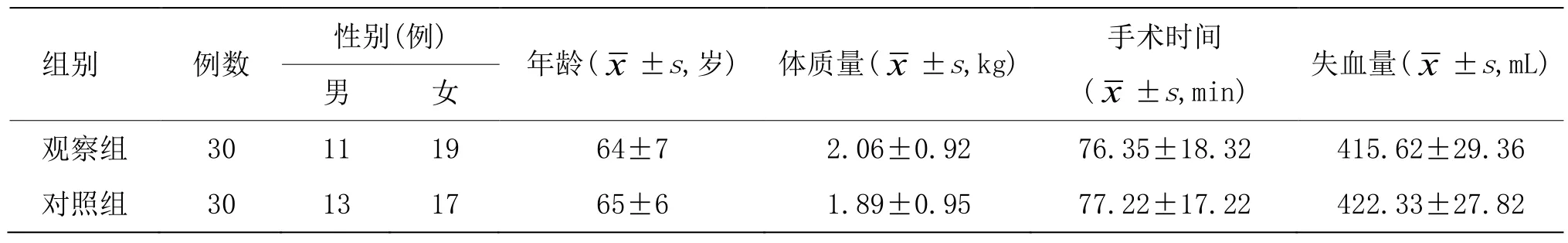

1.1 一般资料

将2018 年2 月至2018 年9 月于医院初次行单侧全膝关节置换术60 例患者随机分为观察组和对照组,每组30 例。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表1。本研究方案经医院医学伦理委员会批准(伦理号201811707)。

表1 两组一般资料比较

1.2 纳入标准

①符合膝关节关节炎诊断标准,且符合双膝关节置换术适应证;②初次行单侧全膝人工关节置换患者,术前未接受过放疗、化疗;③体质量 45~90 kg;④签署知情同意书者。

1.3 排除标准

①对本研究采用的药物过敏的患者;②揿针针刺及股神经穿刺部位有感染、伤口等,不宜进行揿针针刺及股神经阻滞者;③存在患肢神经肌肉缺陷者且术后无法进行关节功能康复训练者。

2 治疗方法

2.1 麻醉及手术

对参加本研究的患者进行术前访视,大致介绍手术及麻醉方案,以进行心理疏导。患者入室后开放静脉通路,常规监测无创血压、血氧饱和度、ECG。所有患者基础麻醉均实施腰-硬联合麻醉,手术由同一组医师完成。选取L3-4间隙进行穿刺,穿刺针置入蛛网膜下腔,回抽脑脊液成功后,向头端注入局麻药0.5%罗哌卡因3 mL,注速为0.1 mL/s,置入硬膜导管,麻醉平面控制在T10~12。术中不使用其他镇痛药,术毕拔除硬膜外导管。

2.2 对照组

采用单纯连续股神经阻滞镇痛方案。术毕后,患者取仰卧位,下肢稍外展外旋15°,在神经刺激仪引导下行患侧股神经穿刺置管。采用二维B超仪(Micro Maxx HFL386,德国Sonosite公司)显示股动脉、股静脉和股神经横断面超声图像,缓慢向外侧平移探头,待清晰显示缝匠肌与髂腰肌之间的髂筋膜时,采用平面内技术,采用配套的55 mm针连续神经丛阻滞套件(B.Braun德国),由大腿外侧皮肤进针,沿超声束扫描平面与皮肤成30°向头侧进行穿刺,刺激电流为1 mA,波宽为0.1 ms,频率为2 Hz,观察到股四头肌明显收缩和/或髌骨上抬动作后,说明穿刺部位正确,回抽无血后注入0.375%罗哌卡因15 mL加吗啡2 mg,退出针芯同时向头侧置管10~12 cm,固定导管后,并接电子镇痛止痛泵,连续镇痛96 h。药物配方为0.75%罗哌卡因40 mL加吗啡10 mg,加生理盐水稀释至200 mL,基础量为每小时4 mL,追加量为每次2 mL,锁定时间为30 min。

2.3 观察组

在对照组的基础上采用揿针埋针治疗。取平卧位,由同一位经过培训的麻醉医生对患者进行揿针埋针,取同侧申脉、大杼、悬钟、丰隆和风市穴,用乙醇棉球消毒后,晾干或用干棉球擦干,将揿针(0.2 mm×1.2 mm,日本SIRIN公司)垂直埋针于选用的以上5个穴位上,压紧,以不影响患者活动锻炼和不出现疼痛为宜。每日1次,直至疼痛干预治疗结束。

2.4 术后功能康复锻炼方案

两组患者均使用相同康复训练方案,术后 24 h后拔出负压引流管主动行股四头肌的等长收缩锻炼及膝关节屈伸锻炼;第 2 天行脚趾及足部的背伸跖屈锻炼及膝关节主动屈伸锻炼,并辅助持续被动运动(CPM),50°起,每日增加10°,时间30 min,每日2 次。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 疼痛评分

采用视觉模拟量表(visual analogue scale, VAS)进行疼痛评分,0 分为无痛,10 分为无法忍受的剧烈疼痛,记录术后24 h、48 h、72 h 和96 h 静息状态VAS(VAS-R)评分和被动活动时VAS(VAS-P)评分。

3.1.2 持续被动运动(continuous passive motion,CPM)最大角度度数

记录患者在可以耐受的最大疼痛时的术后48 h、72 h 和96 h CPM 最大角度度数。

3.1.3 血清IL-6 水平

分别于麻醉前、术后 24 h 和 72 h 抽取静脉血,离心分离血清,并采用双抗夹心ELISA 法,记录两组患者麻醉前、术后24 h 和72 h IL-6 水平变化。

3.2 统计学方法

采用SPSS20.0统计软件进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验。以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

3.3 治疗结果

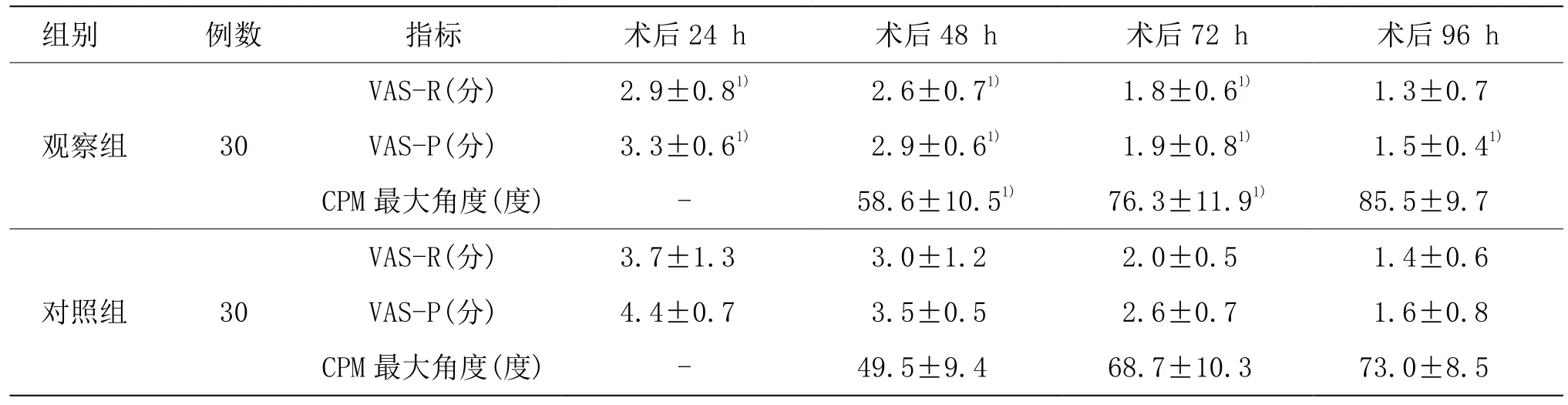

3.3.1 两组术后VAS-R、VAS-P评分和CPM最大角度比较

观察组术后24 h、48 h、72 h VAS-R 评分及术后24 h、48 h、72 h、96 h VAS-P 评分均优于对照组(P<0.05)。观察组术后48 h、72 h 膝关节CPM 最大角度度数大于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组术后VAS-R、VAS-P评分和CPM最大角度比较 (±s)

表2 两组术后VAS-R、VAS-P评分和CPM最大角度比较 (±s)

注:与对照组比较1)P<0.05

组别 例数 指标 术后24 h 术后48 h 术后72 h 术后96 h观察组 30 VAS-R(分) 2.9±0.81) 2.6±0.71) 1.8±0.61) 1.3±0.7 VAS-P(分) 3.3±0.61) 2.9±0.61) 1.9±0.81) 1.5±0.41)CPM 最大角度(度) - 58.6±10.51) 76.3±11.91) 85.5±9.7对照组 30 VAS-R(分) 3.7±1.3 3.0±1.2 2.0±0.5 1.4±0.6 VAS-P(分) 4.4±0.7 3.5±0.5 2.6±0.7 1.6±0.8 CPM 最大角度(度) - 49.5±9.4 68.7±10.3 73.0±8.5

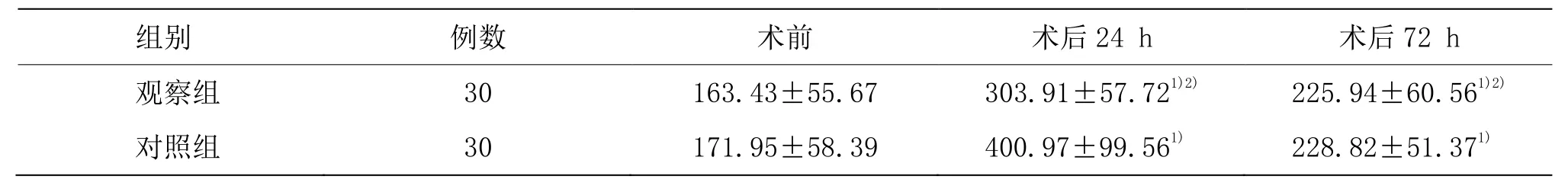

3.3.2 两组手术前后IL-6 水平比较

两组术后 IL-6 水平均较术前升高(P<0.05),观察组术后 24 h、72 h IL-6 水平均低于对照组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组手术前后IL-6 水平比较 (±s,pg/mL)

表3 两组手术前后IL-6 水平比较 (±s,pg/mL)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 术前 术后24 h 术后72 h

4 讨论

揿针疗法是一种特殊的针灸方法,又称皮内针疗法,由《灵枢·官针》中所记载的“十二刺”中的“浮刺”针法发展而来,具有疏通经络之阻滞,调节气血之逆乱的功效。通过将揿针持续埋针于腧穴或特定部位的皮内或皮下,使其固定且留置一定时间,能够给予特定腧穴及部位以持久而柔和的良性刺激,从而延长针刺的功效。揿针具有作用时间长,使用方便,操作简单等特点,对以疼痛为主症的疾病,尤其是急性疼痛尤为适宜[8]。揿针疗法渊源悠久,但目前临床应用逐步减少,主要是传统揿针针体较粗,埋针时痛感强,容易出现感染和断针,患者难以接受。因此本课题组选用了改良型松叶状针尖的清铃揿针,埋针时痛感较低且不易脱落,患者易于接受。

TKA 手术创面较大,术后膝关节周围需无菌纱布包扎,膝周局部取穴易导致术后感染等并发症发生,因此本观察组选用循经远端取穴埋针的方法。按照“经络所过,主治所及”的原则,选取足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经为主的经脉,择其丰隆、风市、悬钟、申脉、大杼5 穴。胃经络脾,足阳明为多气多血之经,主润宗筋,为人体后天之本,取之可补益气血,以达润关节濡筋骨之效果;丰隆为足阳明胃经之络穴,刺之可治疗足阳明胃经循行线上的肌肉关节活动障碍,以及疼痛性疾病。《灵枢·经脉》记载:“胆足少阳之脉……是主骨所生病者”,风市属足少阳胆经,针刺该穴具有祛风湿、利关节、通经络、消痹痛之效;悬钟(另称绝骨)为胆经腧穴之一,八会穴之髓会,刺之可补髓充骨。膝为筋之府,足太阳膀胱经“入腘中”,其经筋“上腘中内廉”,主筋之所生病;申脉为足太阳膀胱经八脉交会穴,通于阳跷脉,可调通一身阴阳之气,调节肢体运动,尤其是下肢运动功能;大杼为膀胱经腧穴之一,为八会穴之骨会,刺之可达壮骨强筋、益骨健膝之功。以循行筋脉为主,诸穴齐用,共奏舒筋活络、祛瘀消肿之效。

TKA 术后早期常伴随剧烈疼痛,疼痛会影响早期功能康复训练与关节功能康复,甚至加剧出现组织粘连、血栓等并发症[9]。TKA 术后疼痛机制较为复杂,其本质上是一种急性伤害感受性疼痛。一方面,组织损伤、假体植入以及局部炎症导致周围性致敏;另一方面,由于疼痛信号传入脊髓或更高的中枢神经系统,从而改变神经系统应答,使术后损伤组织和周围未损伤组织痛阈降低,出现痛觉超敏[10]。既往研究证明,针刺镇痛的机制是一个涉及神经-内分泌-免疫复杂网络相互作用的整合过程[11]。一方面,针体刺入机体后,通过神经传导通路刺激脊髓、脑干、间脑、大脑皮层和边缘系统,释放多种神经递质和激素,产生多靶点、多环节的镇痛作用[12]。另一方面,可诱导肥大细胞脱颗粒,使其释放组胺、前列腺素、细胞因子等化学物质,影响血液循环,也可参与机体的免疫应答。同时,针刺在 TKA术后关节功能康复中疗效显著,针刺在改善关节活动度、促进关节功能恢复、防治深静脉血栓等方面有积极作用[13-16]。

揿针埋针法舒适便捷。在进行埋针时,针体只及皮下而不至深层,痛感小,方便活动,尤其适用于 TKA 术后需要持续行功能康复训练的患者,值得临床应用。