中国美术史研究中的 “临仿”现象探析

——以美国学者高居翰和班宗华对董其昌创作手法来源研究为例

王洪伟

在艺术创作领域,临仿经典作品的行为是中国画家一种极为常见的学习方式,不仅不会受到批评,反而因为临仿者能够积极追溯古代大师的风格样式而受到赞誉,甚至由此路径而创造出 “集大成”的新风格典范。元代赵孟頫、晚明董其昌等人,莫不是通过这种学习方式而成就自我的。然而,如果把“临仿”这种艺术实践方式移来评价艺术史研究的某些相似性的话,模仿者很可能会被认为是对前人成果的剽窃,是一种学术不端行为。不过,美国学者班宗华 (Richard Barnhart,1934—)的一份研究,与另一位美国学者高居翰 (James Cahill,1926—2014)文章的近似性,却不能被简单地看作是学术剽窃或抄袭,用创意性 “临仿”的说法来评价它,可能会更恰当一些。就学术渊源而论,高居翰与班宗华分属美国东、西两个阵营,二人对很多艺术史问题长期存有争论①班宗华于1963年至1967年在普林斯顿大学跟随方闻攻读艺术史博士,其他老师还有牟复礼 (Fritz Mote)、岛田修二郎等。1964年,他在哈佛大学跟随罗樾 (Max Loehr,1903—1988)学习过一小段时间,与美国艺术史界的西部学派也有些渊源。20世纪70年代末,班宗华曾在其母校普林大学执教过四年时间。班宗华在一些问题上与高居翰有过长期争论,主要集中在明代浙派研究领域。参见1981年高居翰编选的 《班宗华—高居翰—罗浩通信集》(包括十四封通信和三篇书评,另收录罗浩 《詹景凤论吴门画派》和高居翰的四篇论文)。,却在董其昌新颖风格与 “外来影响”关系这个似是而非的问题上达成了一致性认识。那么,班宗华 “临仿”高居翰的学术动机和意图是什么呢?

一、班宗华对高居翰论证思路的“临仿”及其创意性

1982年,高居翰提出董其昌新颖画风受到利玛窦所携铜版画的影响。这个观点一开始就备受争议,不断遭到中国学者 “东方学(Orientalism)的幽灵复现”或 “文化相对主义”的批评,但始终没有消除它的存在。时隔16年 (1998),班宗华发表 《董其昌与西学——向高居翰致敬的一个假设》①[美]班宗华:《董其昌与西学——向高居翰致敬的一个假设》,收入 《行到水穷处:班宗华画史论集》,2018年版,第332—350页。(英文 DongQichang and Western Learning:A Hypothesis in Honor of James Cahill Archives of Asian Art,vol.50(1997/1998),pp.7—16。)本文所引文字凡出自该篇者,不再另注。一文。此文不仅完全认同高居翰的观点,而且论述思路和取证方式与高居翰的相似度极高,带有很强的 “高仿”色调。

班宗华在文章中高度肯定了高居翰观点的开创价值:“欧洲铜版画与油画在17世纪中国绘画发展史中到底扮演何种角色,向来充满争议,尤其是自利玛窦1595年驻居南昌起,欧洲人士最早在中国开始出现时期引起的种种争议,最难处理。高居翰大胆地断言,董其昌乃是经由与耶稣会传教士之接触而为他所见到的欧洲艺术所影响。这个论点首先发表在其1982年出版的杰出著作 《气势撼人》 (The Compelling Image)中,并在同年出版的 《山外山》 (The Distant Mountains)中有更犀利明白的讨论。可惜,高居翰这个立论,尚未鼓舞其他学者做更进一步的研究。……循此思路,根据董其昌1597年滞留南昌期间确实见过各色各样的欧洲艺术品的假设,可以合理地推测董其昌这段时期可能拷贝了若干欧洲颖画风受到利玛窦所携铜版画的图画,随后将新的元素加进了他当时正在进行的、对绘画艺术与艺术理论的重新建构。依笔者之见,某些董其昌最令人注目的艺术技巧与理论模式,必然与他对欧洲艺术形象之反应紧密相关。”在“临仿”高居翰的过程中,班宗华的研究也呈现了自己的一些创意。他借助新的史料证据将董其昌与利玛窦的 “一面之缘”,从原来高居翰提出的 “南京”一地迁至 “南昌”,影响时间和例证作品也从万历壬寅(1602)的 《葑泾访古图》改为万历丁酉(1597)的 《婉娈草堂图》。进而,董其昌新颖艺术风格与西方铜版画之间的 “外来影响”关系,就被进一步深化并提前了五年。笔者现将高居翰和班宗华二人研究的近似之处择其要地罗列于下。

(一)“一面之缘”的时间和地点证据

高居翰的时间和地点证据:

董其昌在1602年时,曾经数度前往南京,他不但对利玛窦有所知,而且也在著作中提起过利玛窦,也可能与他有过一面之缘。……或许受到了欧洲铜版画中明暗对照技法(chiaroscuro)影响。②[美]高居翰:《山外山——晚明绘画 (1570—1644)》,上海:上海书画出版社,2003年版。第82页。

班宗华的时间和地点证据:

董其昌在南昌之滞留意义重大,原因是那段时间正好是卓越的天主教耶稣会传教士利玛窦驻居南昌的时期 (1595—1598)。……可以合理地推测董其昌这段时间可能拷贝了若干欧洲图画。

(二)文献证据

高居翰的文献证据:

董其昌曾经在自己阅览过的一篇关乎天主教义的文论中,下过眉批。文论中引利玛窦所言 “生年虽已半百,然未尝存”之语云云,董其昌批论此语与佛家的无常观念并无二致 (笔者按:指 《容台别集》卷一 “曹孝廉视余,以所演西国天主教首利玛窦”那段记载)。董其昌这种反应乃是预料中的事;如果有人说他在画中运用了西洋风格的质素,董其昌必定会替自己在中国画史中找到前例。③[美]高居翰:《气势憾人——十七世纪中国绘画中的自然与风格》,上海:上海书画出版社,2003年版,第54页。

班宗华的文献证据:

董其昌对 “西学”的反应,其实早经他自己的文字记录清楚地揭露出来。“曹孝廉视余以所演西国天主教,首利玛窦,年五十余,曰:已无五十余矣。此佛家所谓是日已过,命亦随减,无常义耳,须知更有不迁义在,又须知李长者云:“一念三世无去来。今我教中,亦云六时不齐,生死根断。延促相离,彭殇等伦。”实有此事,不得作寓言解也。(董其昌 《画禅室随笔·卷四·禅悦》)①班宗华的这段引文出自 《画禅室随笔》卷四 《禅悦》,个别字词与句读和 《容台集》记载有别。这段文字最早是被亚瑟·韦利 (Arthur Waley,1889—1966)1923年介绍到西方的,当时整个中国社会普遍尊崇 “西学”。参见Ricci and Tung Ch’i-ch’ang,Bulletin of the School Oriental Studies,London institution,vol.2(1921—1923),pp.342—343.。董其昌非但不排斥利玛窦的论述,反而认为利氏的说法与董其昌自认通晓的佛教义理相呼应,因而董其昌还认为自己能了解天主教的某些教义。

图1 [明]董其昌 《葑泾访古图》(局部),1602年

(三)风格对比分析证据

高居翰的风格分析证据:

(《葑泾访古图》)皴法乃是用来强化造型运动的方向动力,使观者的眼睛随着画家所选择的造型角度,平顺柔畅地在物表上游移。这些皴法还提供了一种明暗效果,画家在笔触上由重而轻,由轻而至留白,系以渐层变化的方式呈现。画中有些地方,特别是左侧中景地带的贝壳形岩堤 (图1),董其昌在塑造岩块时,运用了光影的手法,意外地予人以一种误以为真的幻象错觉感——令人意外的原因在于,无论是哪一种幻象手法,只要在董其昌的作品里出现,似乎就有反常之嫌。事实上,如果我们说他跟当时其他画家一样,或许受到了欧洲铜版画中明暗对照技法 (chiaroscuro)影响的话 (图2),那么,想必有许多研究中国绘画的学者会认为这样的看法根本荒谬透顶,连提都不敢提。②[美]高居翰:《山外山——晚明绘画 (1570—1644)》,上海:上海书画出版社,2003年版,第81—82页。

班宗华的风格分析证据:

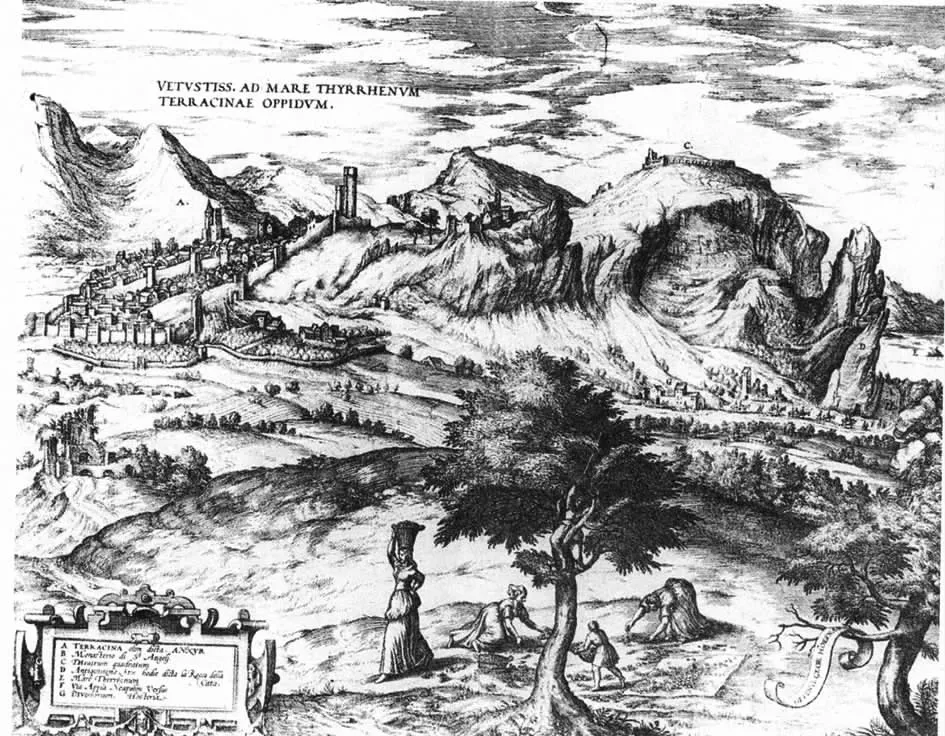

图2 佚名,西班牙 《圣艾瑞安山景图》,铜版画,《全球城色》第五册

在1597年 (《婉娈草堂图》)画幅中,董其昌不仅仅是 “直皴”的发明者,将之沿着如发辫条束一般凹凸有致的各种造型表面重复梳理,强调出这些造型的浑圆感;同样令人注目的,是董其昌交叉排线光影法(crosshatching)技术的运用,在当时中国画家中为仅见。……董其昌运用交叉排线光影法,增强了三度立体之错觉,但却避免了了自然主义或写实主义。交叉排线光影法以及与物象造型表面平行之线组塑形笔触 (mod-eling strokes),乃是当时欧洲几乎每一幅蚀刻铜版画与素描最重要的基本技法的其中两种。这种笔法结构,使得董其昌得以在 《婉娈草堂图》中创造出强烈的三度立体团块造型之力量。

(四)交游关系之类的证据

高居翰的交游关系证据:

因为他 (董其昌)在北京和南京的时候,适逢利玛窦也在彼处,两人的社交圈也相合。徐宏基是南京的权贵及收藏家,世袭魏国公的封号,不仅是董其昌的朋友,也曾是其艺术的赞助人;他 (徐宏基)曾经款待过利玛窦,而利玛窦形容他的住所为 “真王者之流的宫殿”。①[美]高居翰:《气势憾人——十七世纪中国绘画中的自然与风格》,上海:上海书画出版社,2003年版,第54页。

班宗华的交游证据:

固然没有文字记录可让我确证董其昌与利玛窦曾经会面,但毫无疑问,1597年他们的确在同一个文化交游圈中活动,而且知晓对方的存在。例如,利玛窦乃是当时江西巡抚陆万垓 (1533—1598)的朋友,陆万垓聘请他做自己儿子们的老师。利玛窦还经常应南昌府建安王朱多 (1573—1601)之邀,到王府中餐聚饮宴。依常理推测,身为中央政府派往南昌主持科考的高官,董其昌应该会与江西巡抚大人与南昌王爷见面。

(五)关于晚明画家 “原创力”来源的理论依据

高居翰的理论依据:

晚明的画家也和任何时代、国度的有创意的艺术家一样,力图摆脱那些往往使人不知如何是好的传统包袱,并竭其所能吸收那些能够为他们所用的质素。而在接触了那些奇特且气势撼人的西洋图画之后,有些画家自然就受到了影响,其中也包括了一些最优秀的画家②[美]高居翰:《气势憾人——十七世纪中国绘画中的自然与风格》,上海:上海书画出版社,2003年版,中文版序。;风格影响的追溯仅是不甚有趣的学术游戏,除非我们能够证明这些西洋画风确实影响了重要艺术作品中的许多显著特质。如果中国画家仅直接抄袭或模仿了西洋画——如印度某些画家的做法,他们和中国画家类似,也是根据耶稣会士所引进的画材创作——我们便可简略地带过这一跨文化的插曲,而将重心转移到同一时期里更具原创性的作品。然而在中国,我们正是在这些特具原创性的作品中,看出画家受所接触的西洋画影响;甚至说得更确切一点,西洋影响似乎正是造成其原创性特质的重要激素之一。③[美]高居翰:《气势撼人——十七世纪中国绘画中的自然与风格》,上海:上海书画出版社,2003年版,第47页。

班宗华的理论依据:

不论在文化、艺术还是思想层面,晚明都是历史上最具爆发性原创力、规模也最可观的时代之一,其思想的特征是对未知世界的一种开放态度,以及对传统价值如何得以更新改革之新途径主动做出考量的一种意愿准备。在这个极为短暂的时期里,中国对文化围墙外的世界的充满自信的兴趣所结成果,乃是从天文学、地理学、植物学、机械学、绘画艺术到制版印刷,许多原本长久以来渐趋衰颓的种种学科技艺之短暂回春。

比较以上所列条目可以看出,班宗华对高居翰论证思路和取证方式的 “临仿”是显而易见的,这也是他专门向高居翰表达特别“致敬”的根本原因。在态度和语气上,他更加确信董其昌新颖风格与西方铜版画之间影响关系的存在。

班宗华之所以重提 “外来影响”观念,一方面是基于他本人对晚明绘画与西方艺术关系的认同。他在文章开篇部分虽然也提及方闻和石守谦对董其昌新颖画法的研究成果,但却认为他们 “将注意力放在董其昌1597年期间所努力研习的中国古画传统”,无意间忽视了西方艺术元素的影响;另一方面也有来自1992年举办的 《董其昌的世纪》那个展览的刺激。此次展览图录的编者对藏于纽约市美国自然史博物馆的一套六开册页《玄宰笔意》只字不提,这样的 “疏忽”令班宗华非常不满。这件图册是贝特霍尔德·劳费尔 (Berthold Laufer,1874—1934)在20世纪初购自中国的。班宗华认为,此次展览的策划者们对董其昌与西方艺术的关系并无探究兴趣,甚至连假设性的提问都没有。他对何惠鉴和何晓嘉提出的 “董其昌知晓许多欧洲宗教与哲学的观点,但是董选择忽略它们,而一生追求禅宗佛学与新儒学之间的中庸之道,一种基于纯粹中国文化传统的融合体”之观点,也不太满意。更令他感到不能理解的是,高居翰为这次展览所撰写的论文竟然也没有提及二者之间的影响关系。诸如此类的现实问题促使他撰写并发表了关于 《婉娈草堂图》的研究成果。其目的就在于 “要辨识出,到底在多大程度上,董其昌的生平与艺术持续不断地被刻意漂白,直到所有可能被忽视为 ‘异端’的痕迹都消失殆尽”。

针对高居翰提出的董其昌与西方铜版画之间的影响关系,笔者已作过细致辩驳①王洪伟:《从风格描述到学术意图——高居翰对<葑泾访古图>新颖画法来源的推论》,《文艺研究》2017年第1期。。相比较,班宗华的研究并不比高居翰的更令人信服,其论述逻辑也表现出过分的臆想色调。不可否认,在高居翰研究基础上,班宗华也确实提供了一些新的资料证据,可算是此文的 “创意性”所在。其中一个就是那件《玄宰笔意》册页。他分析认为,这套册页画是对某些欧洲形象非常细心的彩色拷贝,题材包括军事领袖、圣经故事与图绘寓言。画中欧洲人物的衣褶纹理,与 《婉娈草堂图》光影强烈、梳理有序的山石纹理彼此相似。他虽然怀疑 《玄宰笔意》的实际作者并非董其昌本人,但又认为这是同时代人 “直接根据董其昌本人对欧洲形象所作模本的忠实拷贝”。班宗华提出的第二个新证据是:“董其昌第一次学习到大地不是平的而是圆的。地圆之事实,为利玛窦于1584年在广东肇庆绘制其第一幅世界地图 《山海舆地全图》时介绍给中国的。1595至1598年间驻居南昌期间,利氏又多次翻印这幅著名地图的多种版本。……笔者想将这个洞见 (班宗华所谓的 “洞见”,指高居翰提出的——欧洲图画中或倾斜或弯曲、或既斜又弯的地平线被晚于董其昌的张宏或吴彬所采用)上推至董其昌等中国学者遭遇地圆说而震惊地承认地球为圆球状的1597年”。

在论及董其昌 “古人论画有云:下笔便有凹凸之形”和 “先勾山外势形象,其中则用直皴”两段画论时,班宗华认为“凹凸”画法,仅短暂为唐代人用以形容中亚绘画立体感的技法,“这项技术既未形成主流传统,也没有在后来的中国绘画史上造成重要影响”。这种理解显然是他对中国传统雪景山石的习惯画法的不了解,甚至对唐志契提出的 “(雪景山石)当在凹处与下半段皴之。凡高平处,即便留白为妙。古人有画雪只用淡墨作影,不用先勾,后随以淡墨渍出者,更觉韵而逸”②[明]唐志契:《绘事微言》,《画论丛刊》本,北京:人民美术出版社,1960年版,第121页。一段画论也只字未提。主观意图制约了研究视野,无论是董其昌的 “凹凸”论还是 “虚实”论,都被他如此轻视:“固然这样的文字容易让人以禅宗神秘的方式解读,对笔者而言,此处董其昌其实是在讨论欧洲绘画所表现的三度立体实体性 (substantiality)之特殊品质”。在此基础上,他大力肯定西方绘画对董其昌艺术革新和复兴传统的借鉴价值—— “董其昌当然知道那些欧洲书中的形象是绘画,并且认识到这些形象与几乎所有晚近中国绘画传统戏剧性的不同之处。这个认识与洞见迅速地转化为董其昌艺术与理论中重要的基本元素”。

若要进一步弄清 《婉娈草堂图》与西方艺术之间的关系,我们必须有效地考察画家本人当时的创作心境和这件作品的内在画意。缺乏了这些历史内容支撑,任何关于董其昌与 “外来影响”之关系的讨论,必然带有构建文化 “普遍性”和突显晚期中国“现代性”的意图。班宗华在文末的那段话就明确暴露了这种倾向性:“正是思维模式的可能性,为这个时期带来史无前例的文化多样性与创造性。如果硬要把这个丰饶多产的晚明时代,说成是仿佛中国在文化智识上与欧洲文化没有关联,或中国文化未因当时社会之好奇开放而有任何根本变化,那就真会歪曲历史。现代中国绘画的基础,正是在如此文化氛围中被建立起来的。”那么,究竟是谁在歪曲历史呢?晚明时期 “西学”的传入影响了一些中国画家的创作手法,这是不容否认的历史事实。但若将那些并不宏著的影响成果放大为一种 “时代风格”,并以此削足适履地诠释董其昌这位主流文人画家的创作手法之来源,就充分显示了 “外来影响”已然从最初的个体或局部证据,转化为很多西方学者衡量整个晚明绘画变革 “原创力”的一个艺术史观念。固然,我们不能要求美国学者和中国学者一样,总是乐于从中国自身绘画传统角度解释晚明绘画的变革原因。但在没有更整全地考量董其昌画法创变现实基础的情况下,彼时彼刻 (1998),从班宗华这位美国学者口中发出的 “歪曲历史”一语,就充满了些许 “挑衅”意味。即便时间已经过去21年,这并不妨碍我们当前对此一问题的重新申述。

图3 [明]董其昌 《婉娈草堂图》,1597年

二、《婉娈草堂图》的主题画意与创作情境

《婉娈草堂图》(图3)一作是万历丁酉(1597)秋冬之际,董其昌专门为好友陈继儒隐居之处而画。按照美国学者文以诚 (Richard Vinograd)的分类,《婉娈草堂图》应属“地产式山水”(Landscape of Property)。这类画作名称一般直接来自于主人的字号或斋名,描绘的居所与其所属主人具有等同的地位。因而,此类隐居山水不亚于是草堂主人的精神象征或一幅肖像画。董其昌的绘画作品(如 《九峰招隐图》)和诗歌 (如 《赠陈仲醇征君东佘山居诗三十首》)经常涉及陈继儒隐居之处。完成典试南昌的任务后回到松江,他与好友陈继儒又相聚小昆山读书台,并为其图绘 “婉娈草堂”。

台湾学者石守谦从惯常的隐居山水角度研究后认为,《婉娈草堂图》以生动的笔墨营造了一种充满元气的山水,毫无实利企图,是董其昌这个 “朝服山人”超俗之心灵世界的呈现, “整个画中山水的动势又被内收于中,形成一个不假外求,与尘世无关而自具内在生气的山水世界”①石守谦:《董其昌 〈婉娈草堂图〉及其革新画风》,载 《从风格到画意:反思中国美术史》,北京:生活·读书·新知三联书店,2015年版,第291—314页。。这种理解一方面基于 《婉娈草堂图》图名本身的提示,另一方面是因为石守谦在研究唐棣及元代李郭风格发展问题的过程中提出:北宋时期的 “李郭”风格消失于元末,“明朝以后则几乎再也无人从事。……李郭风格的山水画几乎只是一个历史名词,而无真正的艺术意义”②石守谦:《有关唐棣及元代李郭风格发展至若干问题》,北京:北京大学出版社,2008年版,第130页。。因而,《婉娈草堂图》中蕴含的山石崚嶒、寒林平远的 “李郭”风格元素就被忽略了。

《婉娈草堂图》上有董其昌三则跋语,据中间那则跋文可知,丁酉 (1597)长至日,陈继儒携此图至董其昌处,与之共同欣赏李成 《烟峦萧寺图》和郭熙 《溪山秋霁图》两件画作,并 “互相咄咄叹赏永日”。最左侧跋文更是直接以 “李郭画”并称。李成 “寒林”和郭熙 “平远”等特殊的山水语汇,在《婉娈草堂图》中有极为明确的呈现。董其昌从典试南昌返归松江途中 (具体时间是万历丁酉 (1597)九月二十一日)专门题写了李成 《寒林归晚图》。居家期间,他又与陈继儒共阅李成 《烟峦萧寺图》。跋文所说 “李营丘青绿烟峦萧寺图”,也可能是 《晴峦萧寺图》。《画禅室随笔》记载:“李成 《晴峦萧寺》,文三桥 (即文彭)售之项子京,大青绿,全法王维,今归余处。细视之,名董羽也”。《唐宋元宝绘》之 《晴峦萧寺图》条下还有董其昌另外一则跋语:“宋时有无李论,米元章谨见真迹二本,着色者尤绝望。此图为内府所收,宜元章画史未之及也。石角有‘臣李’等字。余藏之二十年,未曾寓目,兹以汤生重装潢而得之。本出自文寿承,归项子京。自余复易于程季白,季白力能守此为传世珍,令营丘不朽,则画苑中一段奇事。戊午夏五之望”①[明]汪砢玉:《珊瑚网》,《中国书画全书》(八),上海:上海书画出版社,2009年版,第452页。。从 “戊午” (1618)往前推20年,恰好就是万历丁酉 (1597)左右。由此可见,董其昌创作 《婉娈草堂图》与获得李成 《晴峦萧寺图》的时间大致相同。郭熙 《溪山秋霁图》原为松江莫是龙所藏,后归董其昌。董氏经常抚卷追思好友,“每一展之,不胜人琴之叹”。所以,“李郭”风格出现在董其昌的作品中并不突兀。

北宋画家李成寒林风格和郭熙平远风格之所以被并称,与士人艰窘的人生境遇有所关联,隐含着深刻的政治意识。“寒林”山水关乎科举取士, “平远”山水关乎士大夫流放。邓椿 《画继》对李成的记载如下: “少有大志,屡举不第,故放于画。其所作寒林多在岩穴中,裁札俱露,以兴君子之在野也;自余窠植,尽生于平地,亦以兴小人在位,其意微矣。”渐渐地,寒林山水与士人举业不得其志被迫隐而不仕联系起来。“平远”山水可以追溯到郭熙 《树色平远图》。一方面,它可以用来暗示士大夫对 “官宦生涯之外的一种不受正统等级制度约束的生活”的向往;另一方面,相对于 “高远”而言,此类风格又 “融入了有关流放的忧郁主题”②参见姜斐德 《宋代诗画中的政治隐情》之 “平远山水”一节相关论述,北京:中华书局,2009年版,第103—105页。。苏轼《郭熙秋山平远二首》“目尽孤鸿落照边,遥知风雨不同川”(其一)、“木落骚人已怨秋,不堪平远发诗愁” (其二)等诗句,为 “平远”山水增添出一份士大夫处江湖之远的无限忧思与悲秋之绪。“李郭”风格在 《婉娈草堂图》中有明显的表现。画面前景坡石上枝丫低偃的寒林 “双松”形象,象征着 “君子在野”,杂树则象征着 “小人在位”,自然是 “其势若君子轩然得时,而众小人为之役使,无凭陵愁挫之态也” (郭熙 《林泉高致集》)的反义。孤高的草堂周围,岩岫盘郁,怪石嶙峋,云水飞动不安的隐居环境,给人一种绝境难通之感。传统高隐题材的幽居意境,被一种莫名的 “扰攘不安”所打破,缺乏惯常草堂图那种 “可游”“可居”之氛围。整幅作品给人一种 “森然可怖,魂悸魄动”(《招隐士》)的感受,读书台周围的山景云水带有强烈的不安与涌动,愈发使得这个隐居之所显得不同寻常。右侧过度扭结的山体给人一种无形的压力,观众面对这件被冠以“草堂图”之名的作品时,几乎很难产生传统草堂图那种 “久在樊笼里,复得返自然”的适意放松。如此之观感,自然是董其昌本人特殊创作心境的折射。《婉娈草堂图》的受画者陈继儒,因数次科举落地而选择 “绝意仕进”的人生道路,董其昌为其读书隐居之所作画自有一种同情之意。不过,陈继儒放弃科考之举发生在12年前,此时愤懑不平之情绪应该早已释然平复。那么,究竟是什么原因激发了董其昌以 “李郭”风格创作 《婉娈草堂图》的热情呢?笔者认为,董其昌典试南昌期间在金陵 (南京)发生的焦竑 “科场案”,对其创作心境有着不可忽视的影响。

焦竑,字弱侯,出身于南京应天府一个中下级世袭军官家庭。经过数次科考失败,他终于在万历己丑 (1589)科考中高中一甲第一名,是明代开科取士以来第72位状元,此时已50岁。同科及第者除了董其昌之外,还有陶望龄、祝世禄、马经纶、黄辉、冯从吾和庄懋华。焦竑担任翰林院编修时勤于职守,廉洁自律,是一位素怀社稷大计的士大夫。董其昌对焦竑的学问是非常佩服的,他在 《冯少墟集序》中云: “在昔己丑之岁,庶常吉士二十有二人,天子命少宗伯田公为之师,而金陵焦弱侯以理学专门为领袖。是时同侪多壮年盛气,不甚省弱侯之语。惟会稽陶望龄好禅理,长安冯仲好好圣学,时与弱侯相激扬。”①[明]董其昌:《容台集》,邵海清点校,杭州:西泠印社出版社,2012年版,第157页。焦竑很多居官为政的理想与做法,对年纪稍小的陶望龄、董其昌等人有很大的影响。他初入翰林院所作 《早春》一诗的主旨立意,与董其昌 《赋得玉河冰泮》几乎完全一致。例如,前者的 “最喜御沟冰泮尽,恩波先绕凤池旁”与后者的 “先向龙池霑帝泽,愿歌鱼藻乐皇风”,都表达了盼望能早日 “得君行道”的政治抱负。焦竑年长董其昌15岁,除了有 “同年”之谊,还共尊许国为座师。

万历丁酉 (1597)秋,焦竑出任顺天(南京)乡试副主考官,与此同时,董其昌也奔赴江西主试南昌科考,此类任命说明二人当时在朝廷中的政治境遇都还不错。然而,这次主试顺天的经历却给焦竑的仕途带来了致命的打击。按照以往惯例,乡试阅卷主考与副主考分房复卷,各自圈定中举名单。在分房试官删落的试卷中,焦竑读到徐光启的文章后大为欣赏,坚持要将其拔置榜首。徐光启之子徐骥在 《先文定公行述》中记载了这件事:“(徐光启)万历丁酉试顺天,卷落孙山外,是年,大成司漪园焦公典试,放榜前二日,犹以不得第一人为恨,从落卷中获先文定公,击节称赏。阅至三场,复拍案叹曰:‘此名世大儒无疑也。’拔置第一。”②李剑雄:《焦竑评传》,南京:南京大学出版社,1998年版,第77页。然而,正当焦竑为自己慧眼识人为国家发现一位栋梁之材喜不自禁之时,却遭到给事中项应祥、曹大贤、杨廷兰等人以 “取士非人”“私役水手”及 “隐占军丁”等罪名的诬陷。这些人背后的指使者是内阁大学士张位等人,可能郭正域也参与了对焦竑的弹劾。据沈德符 《万历野获编》 “乡试借题攻击”记载:“丁酉顺天二主考独焦漪园竑被议,攻之者唯二三科臣,皆次揆张新建客也。焦以进 《养正图说》为新建所痛恨,而郭明龙 (笔者按:郭正域)以官僚为皇长子讲官,亦深嫉之。焦既出闱,即以所撰 《图说》具疏呈御览,其时祸本已成矣。监生吴应鸿、生员郑棻先被斥,而曹蕃、张蔚然等数人则重罚以待复试,分考行人何崇业、主事费学佺等调南京,焦亦调外任。”③[明]沈德符:《万历野获编》,《明代笔记小说大观》本,上海:上海古籍出版社,2005年版,第2306页。焦竑之前编 《养正图解》和郭正域结恶,虽然不是 “科场案”发生的主要原因,但毕竟 “祸本已成”。遭受政敌莫须有罪名的弹劾之后,焦竑气愤之余随即上书《谨述科场始末乞赐查勘以明心迹疏》一文。文中有言:“文之好恶,本无定评。乃祖宗以来,必以去取之柄,付之文学侍从之臣也,为其有专职也。今诸卷具在,皇上敕九卿在廷诸臣,虚心详阅,当否自见……臣遍加品阅,蕃之四经、五策,词义独胜,是以首拔之。今落卷具在,其优劣可按覆也。大咸(笔者按:指曹大咸)乃摘其数言,而遽疑臣与分校何崇业,至有 ‘千金一掷’之语。不知千金以投之臣乎?抑投之崇业乎?果谁为过付,谁为证据乎?崇业与蕃,同寓虎丘,当问之崇业;北监未就,倏准部考,当问之礼部,于臣何尤?汪泗论,选贡之隽也,往岁为臣子授经三月而去,臣不谓无。然臣两子应试,以臣为考官,遵例回避,塾师例无回避,则法之所不禁也。臣谓有意退人与得意进人,皆属不公,臣不敢为。且 《书经》分属正考,臣亦安得而予夺之?盖场中阅卷,正考或可兼副考之事,副考不能侵正考之权,于理易见。今置正考不言,而以正考所取之人,混加之臣,此其言非公平,意主罗织,行路知之矣。”文末明其心迹:“臣束发砥砺,朝野共知。一旦为言者污衅至此,其尘点清斑,减负宿志,亦已甚矣。伏乞皇上敕下部院,严加根究。有一于兹,甘伏斧斤。”④[明]焦竑:《澹园集》卷三,清 《金陵丛书》本。当时,多数在朝官员都认为焦竑受到了政敌的诬陷,但却没有人敢公开站出来为之鸣不平。结局是,当年11月焦竑因 “科场案”被贬为负责外交礼仪方面的小官—— “行人”,转年(1598)春天又被外放为福建福宁州同知,结束了为期近10年的翰林院任职,其遭遇显然是因朝廷党争 “忠而见谤”。焦竑本人对此一遭遇如此理解:“不料忌者眈眈虎视,协谋倾臣,故命下之日,即造作流言,互相鼓煽,有非一端。今科臣果摭拾其余,形之论列矣。应祥言涉风闻,尚无意必,大咸随声丑诋,意必驱臣以快忌者之心。”万历丁酉 (1597)顺天 “科场案”,在明代科举史上是一个比较特殊的事件。焦竑身为副主考官被贬,而身为主考官的全天叙却没有受到任何苛责,这种情况实属 “考官畸坐”。自此,这种怪现象竟然成为常事。《万历野获编》有如下一段记载:“顺天议论最多,然有罪同罚,未有独及一人者,有之自天顺己卯 (1459)始。……若丁酉顺天,则中允全天叙为正,焦竑以修撰副之,及场后交章,止及焦一人,而全高枕无一语呵诘。次科庚子,则庶子杨道宾为正,顾天峻以修撰副之,其后攻顾如焦,而杨不及也。此两人既无关节,又非正考,何以锋镝偏丛焉?举朝明知其故,而无一人为别白之,可叹也。”①[明]沈德符:《万历野获编》,《明代笔记小说大观》本,上海:上海古籍出版社,2005年版,第2295页。

“科场案”所涉及的人事关系错综复杂,我们一时间很难厘清诸位参与者之间隐性的利益关系。焦竑与张位之间的矛盾,表面上是因万历甲午 (1594)王锡爵任总裁,沈一贯和陈于陛任副总裁编纂明代国史事件而起。张位因为自己没能成为史局的核心成员而愤愤不平,其他人位高权重,他不敢公开得罪,逐渐就将矛头对准了主笔焦竑, “竑既负重名,性复竦直,时事有不可……张位尤甚。”追根溯源,张位原本是申时行致仕时向万历皇帝推荐的,因此他嫉恨焦竑的深层原因,应是申时行与许国之间政治矛盾的延续。焦竑与郭正域之间的矛盾,是因编撰 《养正图解》抢了讲官郭正域的风头而起。毕竟,郭氏的资格老,出任讲官之时,已经出仕11年,而焦竑仅有五年。事实上,张位与郭正域也并非同党,只是在对付焦竑的过程中达成了利益的一致性。

在 “科场案”发生过程中,董其昌对焦竑这位师兄的遭遇并没有直接表态声援,而是以两种间接的方式表达了对好友的支持。其一,焦竑是因重视徐光启之才而受到朝中对立派的弹劾,董其昌几乎与此同时专门向朝廷呈奏 《爱惜人才为社稷计》一文。在此文中,董其昌以人臣的身份,劝勉万历皇帝应为江山社稷着想重视人才选拔:“君子欲人主重士,而以人主之所尤重者予士,则亦惟是重士之道当讲也。天子者势置尊、权至重也,而不得以之震士者,何哉?八荒之内,升沉为云泥,用置为虎鼠,夫是之谓主权,万乘之主之社稷得焉,而泰山失焉,而累卵得焉,而磐石、而覆盂失焉。而一发引千钧,朽索驭六马,夫是之谓士权。天子之权,无所不震,然世不乏枯槁之士,则其权穷;世亦不乏色举之士,则其权又穷。而士之权,不遇夫骜社稷之主,莫有穷也,纵士骜爵禄,君可骜社稷乎?惟能重士而两权者,皆归之人主矣。刘元城曰:‘爱惜人才,人主自为社稷计,言重士也。虽然,难以比谊于淳古矣。’古之说曰:‘立天子以为天下也,非立天下以为天子也;立君以为国也,非立国以为君也。’官天下者,无论已以周之十世也,而周公营洛曰:‘使有德者易以兴焉,无德者易以忘焉。’深乎!深乎!藏天下于天下而不思者乎!迨德下衰,而天子者始掩天下而为一人之私利、一家之私业、一姓之私传,惟社稷之知而已矣。……守在四夷者,乃可以保四海;安在天下者,乃可以保社稷,而安在天下,非独运之能,又非庸众之任,又非一方之力,必望之四海九州之才士。故正义之臣设,则朝廷不颇;辅拂之士信,则君过不远;爪牙之士施,则仇雠不作,边境之臣处,则疆垂不丧。”②[明]董其昌:《容台集》,邵海清点校,杭州:西泠印社出版社,2012年版,第317页。董其昌开篇之时对君臣关系的理解,显然受到东方朔 《答客难》的影响。“云泥”“虎鼠”二语,典出 “抗之在青云之上,抑之在深渊之下”“用之则为虎,不用则为鼠”。文末,董其昌还专门以唐宋时期因 “党争”而耽误朝廷取士引以为戒:“今夫世之小人,崇邪丑正,怀鳞甲、设机阱,以壤天下人才为事者,比比是也,而所谓人才者,又复自相疑忌,伐异党同,不几于示奸人之隙,而启人主之厌薄也哉!唐之牛、李,宋之洛、蜀,其一时之士固多表表者,而皆以党尽,彼其初不能自计也,而社稷之计亦荒矣。吾又曰:‘爱惜人才,所以为人主社稷计’。”此文专论取士之重要和党争之遗患,不得不令读者将之与焦竑 “科场案”联系起来。

其二就是董其昌怀着愤懑的心情创作了《婉娈草堂图》,以 “李郭”风格隐喻科举不第和悲士不遇等主题。这件作品表面上是为好友陈继儒描绘小昆山婉娈草堂,实际创作动机是因焦竑 “科场案”而起。有如此真切的历史事件为创作情境,董其昌是否还有闲情逸致耽玩于西方艺术新颖手法与趣味当中呢?

结 语

高居翰、班宗华对董其昌创作手法与西方艺术关系的理解,显然带有很强的臆想色彩。班宗华对高居翰的特别 “致敬”,表明西方学者之间无论有怎样的学术分歧,在二者关系问题上长期保持着一致的 “偏见”。在中国艺术史影响领域更为广泛的当下,任何一个学术观点能否对相关人文学科产生真正有益的帮助,很大程度上取决于艺术史家客观的观察能力。当特定文化区域内产生的作品风格,变成当代不同文化区域学者验证其学术观念的工具时,艺术史研究的客观性一定会受到很大的干扰。毕竟,任何一种基于人类特定生存境遇而产生的风格与画意,其文化价值都必然是从其民族文化和艺术传统内部产生、延续并积累起来的。近年来,笔者之所以不厌其烦地申述董其昌新颖画法与传统雪景山水之关系,不仅仅是出于中国学者单纯的情感认同,更有着画家本人特殊政治境遇及创作情境的坚实支撑。