非遗舞蹈论 (上)

蓝 凡

一、引子

非物质文化遗产 (以下简称非遗)是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。非遗舞蹈,就是作为非物质文化遗产的舞蹈。非遗舞蹈是人类口头遗产和非物质遗产的一部分,即被有关国家和机构依照 《保护非物质文化遗产公约》的规定选入和认定的非物质文化遗产的舞蹈。

显然,对舞蹈进行非遗命名,并不是舞蹈分类的需要。换句话说,非遗舞蹈并非是对舞蹈进行分类的结果,所以它不具备舞蹈分类学上的意义。非遗舞蹈是对舞蹈进行有目的的“选择”的结果。因为这种 “选择”是一种人类约定俗成的公约行为,在很大程度上就是一种国家政府行为,所以可以这样说,非遗舞蹈是一种由政府主导的并由政府资本管控和行政管理的舞蹈发展的计划行为。①中国非遗舞蹈的四级归类制,就是依据中国的国情和非遗舞蹈的实际情况而作出的 “选择”规范,是一种有条件的 “约定”结果,而不是艺术分类的结果。

2003年10月17日,由联合国教育、科学及文化组织大会第三十二届会议通过的《保护非物质文化遗产公约》,体现了世界的这种意志。②“考虑到国际社会应当本着互助合作的精神与本公约缔约国一起为保护此类遗产做出贡献,以及教科文组织有关非物质文化遗产的各项计划,尤其是 ‘宣布人类口头遗产和非物质遗产代表作’计划,认为非物质文化遗产是密切人与人之间的关系以及他们之间讲行交流和了解的要素。它的作用是不可估量的,于2003年10月17日通过本公约。” 《保护非物质文化遗产公约》(2003年10月17日联合国教育、科学及文化组织大会第三十二届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20页。虽然非遗舞蹈是 “选择”的结果,但当它一旦存在,就带有了自身的规律和特性——非遗舞蹈的非遗性以及由舞蹈自身特征和历史原因 “造成”的非遗舞蹈间性——舞蹈的非遗间性。非遗舞蹈的非遗性,包括一般特性与个别 (特殊)特性。

舞蹈作为非遗的一般特性,或者说舞蹈非遗性的一般特性,是传统性、代表性和急需性,这也是人类口头遗产和非物质文化遗产的共性。非遗舞蹈的一般特性,实际上也是人类 “选择”舞蹈作为非遗的基础性标准,一种公约性的 “选择”依据。尤其是非遗舞蹈的急需性,这是一种在特别情况下——舞蹈多样性 “面临损坏、消失和破坏的严重威胁”①《保护非物质文化遗产公约》,载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20页。而做出的特别 “选择”。

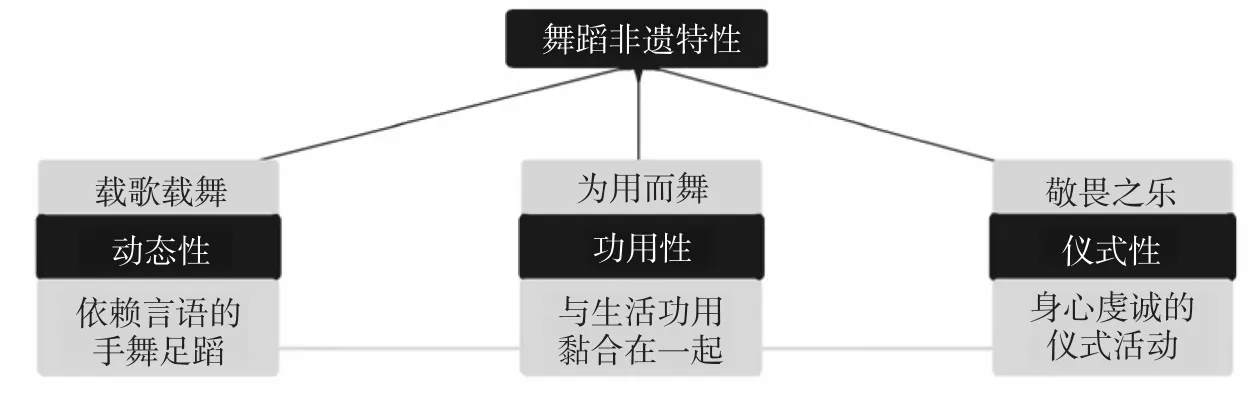

舞蹈非遗性的个别 (特殊)特性,则是动态性、功用性和仪式性,这是作为非遗的舞蹈特性,或者说是因为舞蹈自身的特征而带来的特殊性。非遗舞蹈的个别特性,实际上是舞蹈作为人类的一种艺术行为特征的体现,是非遗文化中舞蹈的个性特征的表现。

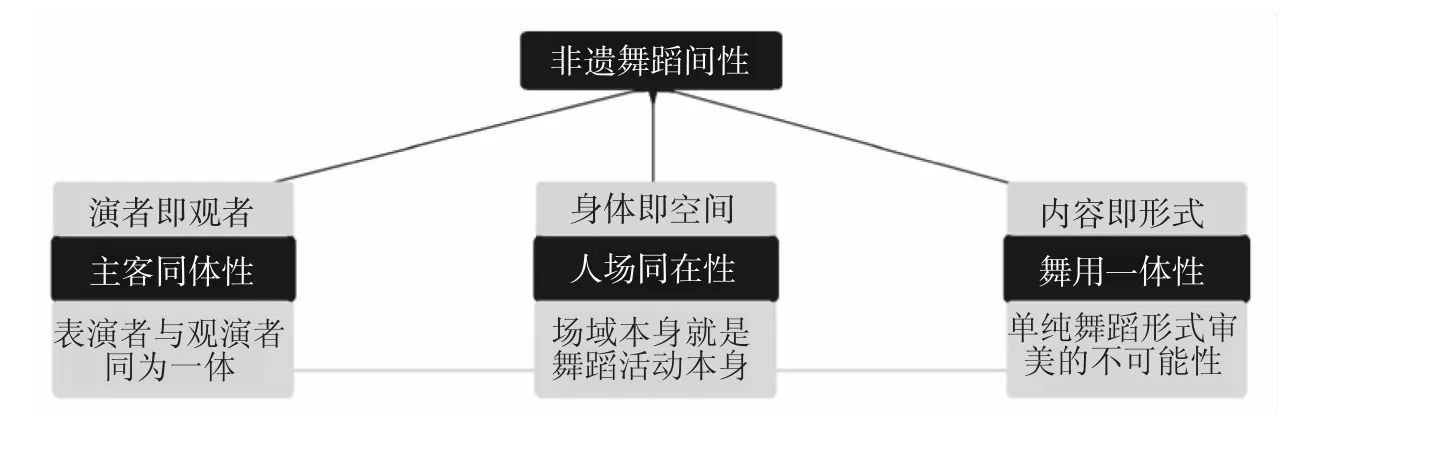

如果说非遗舞蹈的非遗性,是舞蹈作为非遗的本体的特性,构成了非遗舞蹈的基本矛盾,那么,舞蹈的非遗间性,就是舞蹈“存在”社会中的特性,即构成人类舞蹈行为的一切内部与外部因素互动关系的特性。舞蹈的非遗间性的三大基本原则是主客同体性原则,人场同在性原则和舞用一体性原则。

舞蹈的非遗性和非遗间性,是舞蹈作为非遗的生产、保护和延续的基础与依据,但非遗舞蹈的提出和 “选择”,并非仅是为了舞蹈的生产、保护和延续,其最终目的却是为了 “再创造”舞蹈②“承认各社区,尤其是原住民、各群体,有时是个人,在非物质文化遗产的生产、保护、延续和再创造方面发挥着重要作用,从而为丰富文化多样性和人类的创造性做出贡献”,《保护非物质文化遗产公约》(2003年10月17日联合国教育、科学及文化组织大会第三十二届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20页。的丰富性和多样性,这是非遗舞蹈提出和存在的终极意义。“这种非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”③《保护非物质文化遗产公约》(2003年10月17日联合国教育、科学及文化组织大会第三十二届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第22页。就这种意义而言,非遗舞蹈的保护和传承是 “再创造”的保护和传承,没有了非遗舞蹈的 “再创造”,非遗舞蹈的保护和传承就丧失了其根本性的历史意义。换句话说,非遗舞蹈的存在,并不是仅仅为了保护、传承和延续,而是为了 “再创造”—— “增强对文化多样性和人类创造力的尊重”。

舞蹈作为非遗的最基本矛盾,就是非遗性、非遗间性与 “再创造”之间的矛盾。在这里,非遗性与 “再创造”之间的矛盾是基础性的,舞蹈的非遗间性则构成了对非遗性与 “再创造”的限制与平衡,它一方面强化了非遗性与 “再创造”的矛盾和冲突,另一方面又规范了非遗性与 “再创造”的统一与平衡。这是因为,从非遗舞蹈的生产、保护、延续到再创造,这是一个完整的逻辑链。作为逻辑因果,舞蹈的非遗性与 “再创造”之间的尖锐矛盾,是一种生产与保护、延续与创新的限制和制约的衍变逻辑,只有在达到非遗性与 “再创造”的矛盾统一后,舞蹈的非遗间性原则才能达到相对的平衡,非遗舞蹈也才能获得良性的可持续发展,最终达到创造性的振兴目的。这是舞蹈作为非遗的哲学。

如果说,舞蹈的非遗性、非遗间性与“再创造”的矛盾是一切作为非遗的舞蹈的共性,但这种矛盾的统一却因为历史和国情的不同而呈现出差异性。地方、国家、区域对非遗舞蹈的生产、保护、延续与再创造的政策和措施的差异,也就在于这种矛盾差异和如何解决矛盾差异的 “文化政策和措施”上,“文化政策和措施”指地方、国家、区域或国际层面上针对文化本身或为了对个人、群体或社会的文化表现形式产生直接影响的各项政策和措施,包括与创作、生产、传播、销售和享有文化活动、产品与服务相关的政策和措施。④《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005年10月20日联合国教育、科学及文化组织大会第三十三届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第6页。

中国在非遗舞蹈生产、保护、延续和再创造上的特殊性,是因中国历史、国情和社会制度的特殊性,以及非遗舞蹈的自身历史所形成的非遗性、非遗间性与 “再创造”的矛盾统一的特殊性而造成的,中国在非遗舞蹈生产、保护、延续和再创造上采取的有中国特色的 “文化政策和措施”,正是为了因应这种特殊性的需要。

不可否认,舞蹈的非遗性、非遗间性与“再创造”的矛盾,以及解决矛盾的特殊性,带来的是非遗舞蹈保护、传承和再创造的复杂性,它带来的首先是在非遗性、非遗间性与 “再创造”矛盾认识上的不确定和不稳定。这种对非遗舞蹈基本矛盾认识的不确定和不稳定,反过来又造成了对非遗舞蹈在生产、保护、延续和再创造认识和实践上的不足,甚至误解。这种状况,在中国 “抢救”型的非遗舞蹈中,表现得尤为明显和突出。它使得我们对非遗舞蹈的原生性概念和含义产生了一定程度的歧义,在实践中也产生了相应的偏差。

毋庸置疑,从理论上对非遗舞蹈进行讨论和阐述,不仅需要,而且是 “急拍繁弦”的。

二、一般与特殊:非遗舞蹈的非遗性

任何事物的存在都具有特殊性。作为非遗的舞蹈,与其他非遗文化一样,具有其自身的特殊性:一般意义的特殊性和特殊意义的特殊性。这也就是我们说的非遗舞蹈的特性——一般特性和个别特性。

非遗舞蹈的一般特性,即作为人类口头遗产和非物质文化遗产的共性,是依据 “非遗”的标准 “选择”出来的特性,即联合国教科文组织在经过协商通过的 《保护非物质文化遗产公约》中约定的标准规则,也就是作为非遗必须具备的三大基本的 “选择”要求:传统性、代表性和急需性。

“非物质文化遗产”,指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。①《保护非物质文化遗产公约》(2003年10月17日联合国教育、科学及文化组织大会第三十二届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第22页。“认识到需要采取措施保护文化表现形式连同其内容的多样性,特别是当文化表现形式有可能遭到灭绝或受到严重损害时。”②《保护非物质文化遗产公约》(2003年10月17日联合国教育、科学及文化组织大会第三十二届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20页。

传统性指的是具有民族特色的 “世代相传”,代表性指的是能 “为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重”,急需性指的则是“有可能遭到灭绝或受到严重损害时”的需求特性。这三大基本 “选择”特性是一种对非遗包括非遗舞蹈的 “约定俗成”的公约式要求和规定,也是世界上非遗包括非遗舞蹈的最基本的入门 “选择”条件,是非遗包括非遗舞蹈的一般特性。传统是 “遗产”的必需条件,“遗产”指 “历史上遗留下来的精神财富或物质财富。”③辞海编辑委员会:《辞海》第六版彩图本,上海:上海辞书出版社,2009年版,第2705页。遗产的最大特点是不脱离民族特殊的生活生产方式,是民族个性、民族审美习惯的 “活”的显现。民族非物质文化遗产,蕴藏着传统文化的最深的根源,包含了特有的情感、思维方式和审美习惯,保留着形成该民族文化的原生状态。所以,“世代相传”构成为一段历史,让这种“相传”的文化传统具有遗产的历史意义。不仅如此,这种 “世代相传”的传统性,因深具民族特色,与群众生活密切相关,从而才能保证文化的多样性。中国遵循联合国教科文组织的 《保护非物质文化遗产公约》,依据中国国情,对入选非遗名录的传统舞蹈,一是在时间上 (一百年以上的项目)作了框定和限制,就是在时间上对舞蹈非遗性的一种规范。从2006年、2008年、2011年和2014年国务院先后公布的国家级非遗舞蹈项目名录①前三批名录名称为 “国家级非物质文化遗产名录”,《中华人民共和国非物质文化遗产法》实施后,第四批名录名称改为 “国家级非物质文化遗产代表性项目名录”。来看,时间基本都是在百年甚至数百年以上,这可以看作是依据中国的历史和国情,对非遗舞蹈在 “传统”上的时间—— “世代相传”的条件限定;二是列入非遗名录的舞蹈代表作,基本上都是民间舞蹈和宗教舞蹈——生产生活习俗类的舞蹈,这可以看作是依据中国的历史和国情,对非遗舞蹈在 “传统”上的性质——有中国民族特色的 “与自然和历史的互动”的条件限定。②从列入世界非遗名录的舞蹈类代表作,如拉卡拉卡—汤加说唱舞蹈、德拉迈茨的鼓乐面具舞、巴亥瑞康卡乌的圆圈桑巴舞、德拉迈茨的鼓乐面具舞、比斯萃萨的巴比—肖普鲁克地区古老的复调音乐、舞蹈和仪式习俗、日本歌舞伎、维布扎治疗舞蹈仪式、古勒—沃姆库鲁祭祀和舞蹈仪式、卡鲁斯仪式舞蹈、托钵僧舞蹈仪式、柬埔寨皇家舞剧以及中国的农乐舞,也都是这种深具民族特色,与群众生活密切相关的舞蹈。所以,历史性和民族性是传统性的两大基本条件。而从哲学上说,传统是历史发展继承性的表现,保证非遗舞蹈的传统性,是为了舞蹈作为非遗的稳定性,因为只有具有了 “世代相传”的历史的时间积累和民族的特色积淀,才具备了传统的历史价值。

代表性是一种 “选择”的逻辑,也是一种按照保护次序展开的逻辑。依照国家和地区的实际情况,如国情、政策、财政等,以及按照轻重缓急难易等状况,分先后 “选择”出具代表性的非遗作品,这是 “选择”的本质规定性。国务院发布 《关于加强文化遗产保护的通知》,制定国家、省、市、县的四级选择和保护体系,就是一种适合中国国情的循序渐进的保护措施。③“名词 ‘保护’意指为保存、卫护和加强文化表现形式多样性而采取措施。动词 ‘保护’意指采取这类措施”。见 《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005年10月20日联合国教育、科学及文化组织大会第三十三届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第6页。换句话说,作为非遗的舞蹈,被列入人类口头遗产和非物质文化遗产代表名录,表明了这种舞蹈 (舞蹈种类、舞蹈项目、舞蹈节目、舞蹈活动等)的代表性:在丰富文化多样性和人类创造性上所做的贡献,传递着某个区域的文化特征、价值观和意义。④“确信传递着文化特征、价值观和意义的文化活动、产品与服务具有经济和文化双重性质”,《保护和促进文化表现形式多样性公约·序语》(2005年10月20日联合国教育、科学及文化组织大会第三十三届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第2页。当然,由于国家、民族和地域的差异性,非遗舞蹈在生产、保护、延续和再创造上并不相同,表现出各自的多元性和复杂性,这是非遗包括非遗舞蹈代表的差异性,也可以说是舞蹈作为非遗的一种为人类所再设定的内在规定性。

急需性,这是人类对舞蹈多样性 “面临损坏、消失和破坏的严重威胁”而生发的共同理念,采取的共同应急措施。这是因为,由于全球化和社会转型进程,随着人类科技的高速发展,一些代表性舞蹈 “面临损坏、消失和破坏的严重威胁”,而且 “在缺乏保护资源的情况下,这种威胁尤为严重”,⑤《保护非物质文化遗产公约》,载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20页。这种“严重威胁”促使对非遗舞蹈的 “保护”变成 “抢救”。尤其是对个别少数民族,特别是濒临消亡的人口基数小的民族舞蹈文化的抢救。当然,“抢救”是一项应急性的 “保护”措施,是为了某种舞蹈在作为非遗前不至于被 “损坏和消失”,因此它在 “选择”性上便具备了优先的可能,这已构成 “非遗”保护的一个重要方面。

可以这样说,传统性、代表性和急需性是一切非遗文化的一般特性,可以说是一种人为设定的 “选择”的特性。它表明了:规则是人自己定的,是人类自己对自己 “约束”的结果,也是自己对自己 “选择”的结果。

如果说,传统性、代表性和急需性是非遗包括非遗舞蹈所具备的一般性特征,那么,动态性、功用性和仪式性则是非遗舞蹈的特殊性特征——个别性特征。

图1 非遗舞蹈的非遗性示意图

因为作为非遗的舞蹈,其材料和技艺的特殊性——非语言性、身体表达、功用性强和场域时空性,这直接导致了与其他非遗项目相比,非遗舞蹈具备的非常特殊的特性,也就是舞蹈的特殊的非遗性。舞蹈的非遗性是人类口头遗产和非物质文化遗产中特殊的非遗性,也可以说是舞蹈非遗性的个别性特征。这是作为非遗的舞蹈的特征,或者说是因为舞蹈自身而带来的特殊性特征。舞蹈作为非遗的个别特性,决定了非遗舞蹈的基本属性。

(一)动态性特征是非遗舞蹈作为 “表演艺术”的特征,但这又是一种与舞蹈表演相当不同的 “表演”

依靠身体的动作和运动来叙事与抒情,是舞蹈作为艺术的依据,但非遗舞蹈与一般意义上的舞蹈——表演性舞蹈并不完全相同,由于其功用性和仪式性的黏附力,不管是祭神祛邪,还是求福纳祥,身体的动态运动在很大程度上需要依赖 “语言”的力量,因之“载歌载舞”成为非遗舞蹈的基本形态。这已经不仅仅是一种舞蹈身体的特征,而是一种身体动作对言语表达的依赖,一种 “与生俱来”的需求属性。这是因为,祭神祛邪和求福纳祥的 “具体”目标,需要人类基本的言语表白和交流,才能 “叙述”清楚。造成的结果是:舞蹈的身体动作成为 “言语”的一种 “说明”。所以,为了这种 “叙述”的需要,非遗舞蹈的身体运动与语言表达是相互依存、相互黏附的。

在这里,审美已经不是身体运动的主要诉求。身体动态的运动成为言语的另一种表达——主要呈现出身体的 “言语性”而非表演性。其造成的结果就是:表演性的身体动态运动是以审美的维度为主,但 “言语性”的身体动态运动却以 “叙述”的维度为主。换句话说,对非遗舞蹈来说,动态性特征的标志是:身体动作对言语的依赖性强,载歌载舞成为非遗舞蹈的一个重要特征。

非遗舞蹈的这种本质规定性,规定了非遗舞蹈是一种身体的动作/言语的活态文化遗产,它强调的是以身体的动作/言语为核心的动态性活动。换句话说,相比一般的表演性舞蹈,非遗舞蹈的动态特征的通约性非常高,即非遗舞蹈的观看,对普通民众而言不存在任何观看上的障碍,也不存在任何观看上的经验要求,这是非遗舞蹈动作加言语——载歌载舞形态的特殊性所致。正是在这一点上,我们说,非遗舞蹈的动态性特征决定了对非遗舞蹈的保护与传承一定是一种特殊的 “活态”的保护与传承,不仅根本上就不存在“非活态”的保护与传承,①对非遗舞蹈来说,其他的保护措施,如立档、研究、保存等,都是辅助性的,这是因为舞蹈的 “非活态”保护只是一种“文物 “保护。而且还要特别关注其 “言语”在身体动态运动中的作用——“载歌载舞”的非遗属性及其变化。

(二)功用性特征是非遗舞蹈的非遗性的主体特征,是舞蹈作为非遗的基本理由与依据

作为非遗舞蹈的功用,主要指的是生产、生活的信仰与习俗——祭神祛邪、求福纳祥、喜庆丰年,等等。这里的 “功用”不是一般意义上的功利,如经济、意识形态,而是“有目的的使用”——实用,人的生产、生活的 “实用”——是与人的生产、生活密不可分的 “实用”。所以在某种程度上可以这样说,非遗舞蹈基本上就是 “实用性”舞蹈,甚至可以说是实用艺术的一种。

唯其如此,世界上被列入非遗舞蹈代表名录的,基本上都是功用性的舞蹈。譬如中国唯一列入世界非遗代表作名录的朝鲜族《农乐舞》①2006年5月20日,朝鲜族 《农乐舞》经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年9月30日,在阿联酋阿布扎比举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议审议并批准中国朝鲜族农乐舞列入 《人类非物质文化遗产代表作名录》。,流传于吉林省、黑龙江省、辽宁省等地的朝鲜族聚居区,也是朝鲜和韩国农村流行的民间舞蹈。农乐舞虽然最初称农乐队或农乐组,俗称 “农乐”,但其功用并非单纯的 “农家”之 “乐”,而是为了祈祷丰年,是古时朝鲜族 “祭天”仪式的一部分。其中最后的高潮部分 “象帽舞”,男性舞者头戴盘有彩带的圆帽,用头部将长达20米的彩带甩出水平、垂直、倾斜等方位的圆弧,带有很高的娱乐性。而其实,象帽舞相传是由古代朝鲜族人民在耕作时,将大象毛绑在帽尖上左右摇摆用来驱赶野兽的侵扰演变而来的;也有说它源于古代朝鲜人在狩取野兽等食物后,甩动发髻以示庆贺的一种祭祀表达形式。

可见,非遗舞蹈的这种功用性,带有非常强烈的目的性——为生产和生活而作的目的,甚至是宗教目的。在这里,舞蹈的 “表演”不是主要的,舞蹈的 “目的”才是根本性的。这构成了非遗舞蹈的最基本属性,也造成非遗舞蹈与表演舞蹈的最本质的差异——功用性的舞蹈以目的的达成为主,表演性的舞蹈以身体的展开为主。换句话说,对非遗舞蹈来说,功用性特征的标志是:舞蹈目的的使用性强,舞蹈的目的就在民众的生产和生活中,为用而舞成为非遗舞蹈的一个重要特征。

非遗舞蹈的这种基本属性,决定了非遗舞蹈是一种身体实用性——动作/目的的活态文化遗产,它强调的是以身体实用的动作/目的为核心的动态性活动。正是在这一点上,我们说,非遗舞蹈的功用性特征决定了对非遗舞蹈的保护与传承一定是一种特殊的保护与传承,不仅要特别正视和辩证看待舞蹈“功用”的保护与传承,更要从本质上保护与传承非遗舞蹈这种须臾不脱离最基本 “生活”的特性。

(三)仪式性特征是非遗舞蹈非遗性的另一个基本特征

“乡村的民间舞蹈通常显示出古代的仪式渊源。”②中国大百科全书出版社 《不列颠百科全书》国际中文版编辑部编译:《不列颠大百科全书》,北京:中国大百科全书出版社,1999年版,第368页。这里的 “仪式性”并不仅是庄重、严肃的意思,而是说带有相当大的虔诚——身的虔诚和心的虔诚。仪式中通过这种虔诚感很强的舞蹈活动,来造成一种与日常不一样的氛围,以达到答神明、祛鬼魅、除邪祟、祈吉祥的目的。“仪式旨在重构一种情境,而非再现一个事物。”“哑剧舞蹈还会让我们认识到仪式在沟通实际生活与作为生活的再现的艺术之间的纽带作用。”③[英]简·艾伦·哈里森:《古代艺术与仪式》,刘宗迪译,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年版,第17、19页。

在这里,仪式性的舞蹈活动是一种舞蹈心境,也是一种舞蹈态度。活动已不是舞蹈的主要表达,氛围才是舞蹈要造成的最终目的。很多时候,舞蹈本身就是一种仪式。其结果就是:舞蹈活动在这种虔诚感很强的仪式中展开,舞蹈原本的单纯休闲自娱反倒退居到了次要的位置。换句话说,对非遗舞蹈来说,尤其是对中国的非遗舞蹈来说,这是几千年来的老百姓,特别是农民人生态度的一种集中表现:在艰难的生活中认真过活,从不游戏人生,更不悲观人生。即使是农闲的娱乐,舞蹈也是一种认真的生活。表现出的是对天地的敬畏,对人生的敬畏,对生命的敬畏。舞蹈的娱乐性沉浸在敬畏之乐的精神之中。譬如中国各地的龙舞,追溯其源头都是仪式性很强的民间活动,与祭祀、拜神、求雨、祈福捆绑在一起,所以如长江三角洲一带的草龙舞,在求雨祛邪的仪式性舞蹈活动结束后,都要将作为 “舞具”的草龙,非常虔诚地放回庙堂封存,以待来年再用,充分体现了对人生和生命敬畏的精神。可以说,敬畏神灵就是敬畏生命,这是中国古代 “天人合一”思想在舞蹈活动中的体现。

所以,仪式性的舞蹈活动表现出来的是一种齐心协力、尽心尽力的 “敬畏之乐”的精神,决定了非遗舞蹈是一种敬畏生命的活态文化遗产,我们对非遗舞蹈的保护与传承一定是一种特别特殊的保护与传承,不仅要历史地看待其仪式性的特性,更要在保护与传承的过程中,接续中国老百姓这种敬畏天地、敬畏生命的精神。

图2 舞蹈非遗特性图示

可见,传统性、代表性和急需性仅是舞蹈作为非遗的 “选择”属性,动态性、功用性和仪式性才是其本质的属性,一种依赖言语的手舞足蹈构成 “载歌载舞”的舞蹈特征,与生活功用黏合在一起的 “为用而舞”的舞蹈特征,以及身心虔诚的仪式活动形成 “敬畏之乐”的舞蹈特征。

最后我们说,中国的非遗舞蹈,是对中国舞蹈进行的有目的的 “选择”的结果——不管是自然还是人为的 “选择”。①在历史上,“自然”舞蹈的选择和淘汰,其实都是社会性的人为 “选择”的结果,一种历史性的人工选择的结果。由于中国特有的社会制度变迁和文化发展现状,不仅使得中国传统舞蹈的 “传统性”和民间舞蹈的 “民间性”,②传统舞蹈和民间舞蹈是两个不同概念,传统舞蹈是时间区分上的概念,民间舞蹈则是社会性舞蹈分类意义上的类型概念。都发生了极大的演化,而且“选择”的要求也有着特殊的规范,从而“规定”了中国的非遗舞蹈在生产、保护、延续和再创造上的更为不一般的特殊性——中国舞蹈的非遗特性,“考虑到文化在不同时间和空间具有多样形式,这种多样性体现为人类各民族和各社会文化特征和文化表现形式的独特性和多元性”,③《保护和促进文化表现形式多样性公约·序语》(2005年10月20日联合国教育、科学及文化组织大会第三十三届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第1页。这也是中国非遗舞蹈在生产、保护和延续上的特殊性所在。

三、矛盾哲学:非遗舞蹈间性

“间性”理论本来是生物学的一种 “雌雄同体”理论,④西方胡塞尔率先提出 “主体间性”的哲学范畴,之后海德格尔、哈贝马斯、巴赫金、伽达默尔、布伯等人分别从哲学、社会学、阐释学等不同角度对之进行了生发阐释。我们把它引入非遗舞蹈理论中来,实在是一桩非常有意思的事,它表明了非遗舞蹈理论本身的可研究性与复杂性。

所谓非遗舞蹈间性,即舞蹈的非遗间性,指的是作为非遗的舞蹈,其舞者与观者、舞蹈与空间以及舞蹈的内容和形态之间的矛盾统一的互动生存关系性。换句话说,舞蹈的非遗间性,就是舞蹈 “存在”社会中的特性,即构成人类舞蹈行为的一切内部与外部因素互动关系的特性。印度当代著名思想家雷蒙·潘尼卡认为:“文化间性涉及文化最深处的结构,因而它也是这样一种被给的东西。当我们从内部去努力包罗或安置别的文化时,我们也不得不承认 (至少在形式上),我们用以接近其他文化的工具是它自己临到我们头上来的,虽然经过了我们所生活的文化的锻造。”⑤[印度]雷蒙·潘尼卡:《文化间哲学引论》,辛怡摘译,载 《浙江大学学报》(人文社会科学版),2004年第6期,第53页。雷蒙·潘尼卡 (Raimon Panikkar),男,印度籍,当代著名思想家,宗教对话之父,文化间哲学和跨文化研究的倡导者,美国加利福尼亚大学荣休教授,现居于西班牙巴塞罗那。

联合国教科文组织在 《保护和促进文化表现形式多样性公约》中就这样明确指出:“‘文化间性’指不同文化的存在与平等互动,以及通过对话和相互尊重产生共同文化表现形式的可能性。”①《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005年10月20日联合国教育、科学及文化组织大会第三十三届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第6页。海德格尔更明确地指出,主体间性就是一种共主体性:“世界向来已经总是我和他人共同分有的世界。此在的世界是共同世界。‘在之中’就是与他人共同存在。他人的在世界之内的自在存在就是共同存在。”“此在本质上是共在。”②[德]海德格尔:《存在于时间》,李嘉映、王庆节译,北京:生活·读书·新知三联书店,1987年版,第146、152页。

这就是说,舞蹈的非遗间性,并不把“舞蹈”主体单单看作是一个封闭的个体,而是看作与其他非 “舞蹈”主体的共在,非遗舞蹈间性即舞蹈的非遗性与非舞蹈的非遗性的交互主体性,它是作为非遗的舞蹈主体与生成舞蹈的主体互为条件的共在,两者构成互为依存的 “他者”关系。非遗舞蹈正是通过作为非遗的舞蹈主体与非舞蹈主体的互为共存关系——差异性和同一性、关联性和互动性的间性特质,来共同构成框架。

换句话说,舞蹈非遗间性的规定是,作为非遗的舞蹈构成的是一个大尺度结构——舞蹈的表现者与舞蹈的观演者是一个整体结构,舞蹈的人体动作形态与周边的活动场域是一个整体结构,舞蹈内容与舞蹈形态之间也是一个整体结构。这就是说,舞蹈的表现者与舞蹈的观演者是融合共存、不分彼此的;舞蹈的动作形态与社会场域是融合共存、不分彼此的;舞蹈的身体形态与动作内容是融合共存、不分彼此的。所以,联合国教科文组织通过的 《保护和促进文化表现形式多样性公约》,在第一章 “目标与指导原则”的第一条 “目标”中非常明确地提出,要 “加强文化间性,本着在各民族间架设桥梁的精神开展文化互动。”③《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005年10月20日联合国教育、科学及文化组织大会第三十三届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第3页。虽然是讲的另一种文化间性,但却可以拿来参照。这也就是说,非遗舞蹈的生产、保护、延续和再创造——舞蹈作为非遗的多样性,正是在这种融合共存的 “间性”中,才得以实现。

唯其如此,我们说,舞蹈非遗间性是舞蹈作为非遗的生存本质和生命本质,也是舞蹈作为非遗的逻辑基础和本质规定性。正是非遗舞蹈的这种 “间性”,才使得非遗舞蹈的一般性矛盾和特殊性矛盾最终能获得矛盾的统一,也才使得非遗舞蹈具有 “生产、保护和延续”的可能性和可行性,并最终使得非遗舞蹈具备 “再创造”的可能性和可行性。“在交往行为中,互动本身从一开始甚至就取决于参与者相互之间能否在主体间性层面上对他们与世界的关联共同做出有效的评价。”④[德]哈贝马斯:《交往行为理论》,曹卫东译,上海:上海人民出版社,2004年版,第106页。也正是在这种意义上,我们又说,舞蹈非遗间性是其生产、保护、延续和再创造的本质基础,是非遗性的规定性——对非遗性的规范、限制与平衡。

舞蹈非遗间性的三大基本原则是:主客同体性原则,人场同在性原则和舞用一体性原则。

(一)主客同体性原则

主客同体性原则指的是舞蹈的表演者与舞蹈的观演者是一个整体结构——同构。这就是表演者与观演者 “同为一人”:走进场中,是表演者,走出场外,是观演者;平时劳动生活,表演观演不分;祭神祛病祈福,表演观演同求。就这种意义而言,其实表演主体是主体,观演客体也是 “主体”,构成不分彼此、互为依存的 “他者”关系——你中有我,我中有你,彼此关联,互为依存,两者须臾不可分离。

与其他艺术类型的非遗相比,非遗舞蹈的这种主客同体的非遗间性原则,表现得格外强烈与刚性;与不是非遗的表演类舞蹈相比,非遗舞蹈的这种主客同体的非遗间性原则,也表现得十分特殊。这就是:包括戏剧、音乐、绘画、曲艺等在内的其他艺术样式,虽然作为表演艺术,表演与观赏本是不可分的,但却允许其 “单独”存在——台上是“铁打的营盘”,台下是 “流水的兵”。但对非遗舞蹈来说,由于其本身是为生产生活习俗而 “发生”的缘由,与其说是舞蹈的 “表演”,不如说是参与;与其说是舞蹈的 “观看”,不如也说是参与。在这里,台上演出与台下观看彼此融合,甚至是演观穿插轮替,“流水的兵”也成了 “铁打的营盘”,演出活动等同于观赏自身。这实际上是说,舞蹈作为非遗的表演者与观演者,其实是一体的,演者即观者,主体即客体,没有了观演者的参与——应该说这是另一种角度的表演者,非遗舞蹈的任何活动都是没有意义的,也是根本不存在的。

譬如中国普遍流行的民间秧歌、莲湘(又称霸王鞭)、高跷、花灯、旱船、龙舞、狮舞,等等,表演与观演几乎没有区别,都是祭神祛病祈福行为的参与者,甚如 “打”莲湘,其本身就是一种 “职业”行为,不存在演者与观者的差别。所以明代的沈德符记载:“吴下向来有俚下妇人打三棒鼓乞钱者,予幼时尚见之,亦起唐咸通中,王文通好用三杖打撩,万不失一。但其器有三等:一曰头鼓,形类鼗,二曰聒鼓,三曰和鼓。今则一鼓三槌耳。”①[明]沈德符:《顾曲杂言》,载 《历代曲话汇编·明代编第二集》,合肥:黄山书社,2006年版,第74页。民间打棒鼓乞钱,其本身就是一种生活,不分演者与观者。就这种意义上说,非遗舞蹈的存在和保护,并不仅仅是表演者的存在和保护,甚或传承人的存在和保护,而是表演者与观演者的同体性的存在和保护。可见,舞蹈的这种非遗间性,是一种参与性,更是一种同体性。舞蹈的这种主客同体间性表明了,作为非遗的舞蹈是一种群体化的舞蹈,它凸现了这样一个历史的惯例:由于演者与观者是同为一体的,所以观者也是参与人,如果仅有舞蹈演者的传承,没有舞蹈观者的传承,舞蹈作为非遗是不可能得到保护和再创造的。结论是:对于非遗舞蹈的传承和保护来说,人的传承是重要的,但这里的 “人”是双向的:表演者的 “人”和观演者的 “人”。

(二)人场同在性原则

人场同在性原则指的是舞蹈的人体动作形态与周边的活动场域是一个整体结构——非遗舞蹈空间。舞蹈场域分为场景和情景。场景是舞蹈固定的活动场所,情景是依靠舞蹈 “舞”出来的叙事场所。舞蹈的非遗间性,就是 “手舞足蹈”与活动场域的紧密镶嵌,舞就是场,场就是舞——表演活动与观看场所相互不分,人体动作形态就是场景和情景,这就是非遗舞蹈特有的非遗空间。前者如各种功用性的场所,如宗社、寺庙等,后者如社火、社戏,以及浸润式的行街活动等。

在这里,有一条是非常明确的:非遗舞蹈的场域—空间,是一种完全人场同在性的场域—空间,即人文性的场域—空间。对非遗舞蹈来说,不存在纯自然的舞蹈环境,即使是节庆活动的广场街头,它也是附着于舞蹈活动的 “人文性”——成为舞蹈功用的一部分。

譬如在民间的社火、社戏,以及各种关帝、东岳、观音等迎神赛会上,包括中国少数民族的苗族牯藏节、傣族泼水节、藏族雪顿节等,舞蹈活动构成了民俗活动的一部分,这种社火、社戏的活动场所也 “同在性”地成了舞蹈的一部分。舞蹈的 “表演”:调灯、旱龙船、十斋郎、扑蝴蝶、耍和尚、跳竹马、走马灯、跑旱船、夜巡班、九串珠、十八鲤鱼等,杂舞其间;不仅如此,鼓乐、杂技、装扮、台阁等非 “舞蹈”也杂陈其中,舞的场和场的舞,彼此融为一体。在这里,舞蹈的 “表演”场所成为人文的 “活动”空间,舞蹈活动的自然环境被 “注入”了舞蹈的功用内容后,转换成了空间化的舞蹈。据浙江海宁的记载:“城乡皆有赛会之举。迎柬岳神者曰东岳会……赛会之时,舁柬岳及王灵官木像出外游行,导以仪仗、彩亭、台阁、龙灯、高跷,争奇斗胜。迷信者或沿途仆仆礼拜,或饰为囚犯,着红衣者曰红犯,着青衣者曰青犯。或裸露上体,陷钩于肩,下悬香炉,曰肉身灯,以媚神邀福。奇形怪状,不可偻指。”②[清]《定海县志·风俗》,清刻本。这种人场同在间性说明了,对于非遗舞蹈来说,舞蹈的活动与场合是不能分离的。场合变了,场合中的 “舞蹈”也随之改变。更确切的说法是,没有了这种同在性的场合,也就没有了 “原生态”的舞蹈。这就是舞蹈的非遗间性的空间特色。

以浙江的奉化布龙为例。奉化布龙流行于浙江宁波奉化一带,是请龙祈雨之俗的民间舞蹈。宁波 “天一阁”藏书楼 《鄞县通志·文献志》记载:“农民迁,久旱则请龙,约邻村农民,舁境庙之神,往龙潭祷求。偶见水中有蛇鳗或蛙鱼等动物浮出,即以为龙,置诸缸内,请之而归,要求邑之长官跪拜供奉为神,或助赀演戏以敬之,俟雨下乃送回。”活动称为 “送龙行会”,送龙的队伍多达千人以上。领队的蜡做大龙,龙嘴挂铜锣,鸣锣开路。后面紧接两匹大马,驮着姑娘,马儿后面是高高的连灯。连灯上挂二十四盏小彩灯,多时挂三十二盏。接着是奏着乐器的旱船、高跷队、火铳队。沿途铳炮喧天,一大群百姓背着 “雨水旗”跟在最后,以示雨水落通,旱象解除。送至 “龙潭”边,长者跪地,焚香头,将龙的化身放回原潭。回来途中,笙箫鼓乐,铳炮欢声连云,响及里许。①《中华舞蹈志》编辑委员会编撰:《中华舞蹈志·浙江卷》,上海:学林出版社,2014年版,第43页。

从中可以看出,舞蹈的人场同在间性——非遗舞蹈的空间特色:舞布龙是 “舞”;一大群百姓背着 “雨水旗”也是 “舞”;长者跪地,焚香更是 “舞”;最后 “送龙”成为 “舞龙”的高潮,笙箫鼓乐,铳炮欢声连云,响及里许是 “舞”本身,也是 “舞”的必不可少的 “场域”。这在非遗舞蹈中已经是一种基本性的规律。这是因为舞蹈的功用,不管是求雨祈神,还是祛邪庆喜,舞蹈展开的过程,也就是舞蹈的动态化过程,舞蹈功用的完成时间,以及舞蹈仪式的构成氛围。在这里,场域即舞蹈动作的空间,又是舞蹈叙事——动态性、功用性和仪式性叙事的时间——场域本身也就是舞蹈活动本身。身体即空间,动作即场景。 “台上舞场,台下喊场”,中国传统 “天人合一”的思想深深地嵌入这种群体的舞场空间之中,舞而顺天而行:五谷丰登、风调雨顺、国泰民安、家和身健,这样的舞蹈,只能是 “人场同在”。

非遗舞蹈的这种人场同在间性表明了,作为非遗的舞蹈是一种场域化的舞蹈,它从本质上规定了舞蹈作为非遗的地方性和本土性。特别是对于载歌载舞的中国非遗舞蹈来说,除了地理环境、风土人情和生活习俗的相异外,方言的差异性,都使舞蹈的活动场域与舞蹈形成一体性的 “独此一家”的特色舞蹈空间。它凸现了这样一个历史的惯例:由于舞蹈活动依存于其场域——场景和情景之中,所以这种场景和情景也构成舞蹈的一部分,如果仅有舞蹈本体的传承,没有与之相生的场域传承,舞蹈作为非遗是不可能得到良性保护和再创造的。换句话说,舞蹈的生存和展示空间环境对舞蹈的产生、传承和发展具有难以分割的联系,因此,对非遗舞蹈的保护、传承和再创造就不能采取割裂的做法,而应当把其生存的自然环境和社会环境也纳入到保护、传承和再创造范畴中。结论是:对于非遗舞蹈的传承和保护来说,“人”的保护和传承与 “场”的保护和传承同样重要,两者缺一不可。在某种程度上说,没有了 “场”——一种人文空间的保护与传承,非遗舞蹈也就丧失了其非遗性的合法性。

(三)舞用一体性原则

舞用一体性原则指的是舞蹈内容与舞蹈形态之间是一个整体结构——彼此不分的形构。非遗舞蹈的舞用一体间性,是舞蹈的非遗性——动态性、功用性和仪式性所决定的。由于对作为非遗的舞蹈来说,动态性、功用性和仪式性是如此紧密地融合在一起,比起其他非遗艺术,尤其是工艺美术来说,舞蹈的这种一体间性还要来得显著和强烈,即在所有的非遗艺术中,在一体间性上可以说没有超过非遗舞蹈的。换句话说,在非遗舞蹈这里,动态性、功用性和仪式性三者缺一不可。

从远古的舞蹈活动中,我们已经见到了这种症迹。《述异记》说:“越俗祭防风神,奏防风古乐,截竹长三尺,吹之如嗥,三人披发而舞。”②[梁]任昉:《述异记》卷上,清刻本。古代传说防风氏是今浙江湖州武康一带的酋长,后人尊防风氏为神,以“三人披发而舞”祭防风氏。至清道光年间的《武康县志》仍记载,每逢农历八月二十五日,当地还有举行祭防风氏的庙会活动,“其后人俗祭防风神……三人披发而舞。”可见,舞蹈功用性的特殊性,造成了极其刚性的舞用一体间性——身体动作服务舞蹈功用,形体审美服从身体所指,舞蹈活动构成舞蹈空间。身体动作服务舞蹈功用,这是非遗舞蹈与一般表演性舞蹈的最大差异。舞蹈的最终目的是叙事,但表演舞蹈是二级叙事,它需通过身体运动的动态审美打动观众,才能传导舞蹈要表述的内容。而对于非遗来说,舞蹈的功用是第一位的,甚至舞蹈的形体就是为这种功用所发生的。因此,对非遗舞蹈来说,舞用一体性原则是功用第一,形式第二,即使是对一些观赏性比较强的非遗舞蹈来说,也是如此。

以上海地区的 《手狮舞》为例。手狮舞又称 《手带狮舞》,俗称 《调狮子》 《狮子灯》,主要流传于上海的马桥乡以及松江、奉贤、闵行一带。手狮舞的活动,以参加 “行街”为主。因旧时乡镇街道狭窄,两旁屋檐低矮,手狮舞在行街活动时,为了向两旁的观者乞叩贺喜,并避免碰撞观者,调狮动作形成了以 “矮蹲步”为基础的横移、直进等步伐以及贴身绕狮的特点。但在江苏流行的江浦手狮,由于不存在旧时上海乡镇街道狭窄的状况,所以就没有 “矮蹲步”和贴身绕狮的特点。可见,舞蹈的功用性、仪式性主导了身体的动作运动。

形体审美服从身体所指,这是指将功用作为第一位的非遗舞蹈,身体所指目标的达成是其第一目标,甚至是唯一目标,对舞蹈身体的审美是第二位的,它不仅完全服务于功用的需要,而且一般并不重视身体运动审美的表达,这几乎成为非遗舞蹈的舞用一体的刚性原则。历史上各种宫廷的祭孔祭祀和民间的宗教舞蹈如此,一般性的生产生活习俗性的舞蹈,也是如此。即使普遍流行的秧歌、高跷、花鼓、花灯等,由于受到明清戏曲文化的影响,向叙事和审美靠拢,增强了身体运动的观赏性,但即便如此,其功用性依然是第一位的,形体审美依然服从身体所指——身体运动的功用目的。在这里,身体运动实际传达出来的 “所指”——功用目的,并不需要形体的转译——审美的表达。形式—能指所表现出来的形式美,在非遗舞蹈中基本上为功用—能指所掩盖与遮蔽。所以对于非遗舞蹈的一体间性来说,形式与内容(体态与功用)是弱的矛盾对立关系,其基本的原则在于:形式服务于内容,体态服从于功用。

非遗舞蹈的舞用一体性原则,说明了其观赏的功用大于观赏的审美,它先是种种生产生活习俗上的满足,然后才是娱乐审美上的打动。一般舞蹈从形式打动到内容打动,在非遗舞蹈这里成了 “倒叙”:从身体动作到队形运动,再到舞具场景,一切以完成功用为目的:先是身体运动的所指——求雨祈神、祛邪庆喜的完成,然后才是身体运动审美的表达。唯其如此,可以这样说,对于非遗舞蹈来说,形态即功用,能指即所指,单纯的舞蹈形式审美的非可能性或弱可能性。舞蹈的这种舞用一体间性表明了,作为非遗的舞蹈是一种实用化的舞蹈,它凸现了这样一个历史的惯例:由于舞蹈的外形态是如此紧密地与内容糅杂在一起,所以对非遗舞蹈来说,单独的外形态的审美是不可能的,唯其如此,特别是对于一些功用性很强的舞蹈来说,其形式审美不是主要的,甚至表现得很弱化。在这种情况下,如果仅是对舞蹈外在动作形式的保护和传承,没有对与之糅杂的功用传承的保护,舞蹈作为非遗是不可能得到保护和再创造的。结论是:对于非遗舞蹈的传承和保护来说,舞蹈形式的保护和传承是重要的,但假如 “丢弃”了其相应的舞蹈内容,舞蹈的非遗性也就失去了其存在的合理性。

最后,我们说,舞蹈的非遗间性是非遗舞蹈的本质规定性,也是文化多样性的逻辑依据。舞蹈的非遗间性这三大基本原则,是舞蹈自身的特殊性造成的,尤其是表现在非遗舞蹈的民间舞蹈、宗教舞蹈的 “选择”倾向上,“考虑到文化活力的重要性,包括对少数民族和原住民人群中的个体的重要性”,①《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005年10月20日联合国教育、科学及文化组织大会第三十三届会议通过),载文化部外联局编:《联合国教科文组织保护世界文化公约选编》,北京:北京法律出版社,2006年版,第2页。这在中国的非遗舞蹈中表现得尤为明显,因此,其非遗性和非遗间性,也就表现得更为强烈。

图3 非遗舞蹈间性示意图

这是因为,目前中国主要是将民间舞蹈和宗教舞蹈 “选择”为非遗代表作,列入非遗名录,对于长达数千年的农业社会发生的民间舞蹈和宗教舞蹈来说,舞蹈的这种非遗“间性”原则不但与舞蹈的非遗性,充满了矛盾与不平衡,更与舞蹈的保护与再创造——一种适合当代社会的存在,充满了矛盾与不平衡,然而作为非遗的舞蹈的终极意义,恰恰却存在于这种矛盾的统一之中。

——翻身肘