亲职假政策现状及其影响跨国比较研究和分析

马春华

对于有新生儿或者有新收养孩子的家庭来说,最重要的家庭政策就是给父母提供不辞职、不中断就业而能在家照顾孩子的时间。这种家庭政策就是亲职假政策,这是一种和工作父母及其儿童福祉相关的假期政策,儿童的父母因为承担亲职才能够享受的一种社会权利。亲职假政策包括多种形式的假期政策,主要有产假(maternity leave)、陪产假(paternityleave)和育儿假(parental leave)。作为家庭政策的一部分,亲职假政策由来已久。

19世纪末,瑞士、德国等国家为了帮助家庭应对工业化和城市化挑战,出台的对于家庭的第一批支持措施,除了给家庭提供经济保障的家庭津贴,就是为了降低婴幼儿死亡率,改善工作母亲生育前后的工作和生活条件的产假政策。1919年,国际劳工组织第一届大会出台了《生育保护公约》(Maternity Protection Convention)。二战开始时欧洲几乎所有国家都实施了某种形式的带薪产假政策。关注儿童的健康和福祉给产假立法带来了合法性。[1]50

自此之后,以产假为主的亲职假政策就成为家庭政策的重要构成部分,是国际劳工组织推动的对于工作母亲提供生育保护(maternity protection)的主要措施,还是欧盟推动其成员国通过立法或者政策制定帮助工作父母实现工作和家庭平衡的重要举措。一方面,亲职假政策能够保证父母在孩子刚刚出生的时候,有足够时间陪伴和照料孩子,而这对于儿童的健康状况,甚至他们随后的学业和工作的成就都有着重要的影响。[2]另外一方面,亲职假政策可以保护母亲的健康,并且使生育/育儿不会成为母亲就业和收入的不利因素,同时推动父亲参与育儿,有利于劳动场所和家庭的性别平等。[3]

一、有关亲职假政策的定义

在有关假期政策研究的文献中,描述不同假期政策的术语有很多,包括产假、陪产假、育儿假、孕期假、生育假、幼儿生病照顾假等。[4]本文使用亲职假政策来包括所有的和儿童相关的假期,强调的是这些假期和亲职(父母身份)之间的关系,其他的和亲职没有关系的假期,比如照顾病重的或者残疾的成年家庭成员,不在本文讨论的范围之内。

总的来说,所谓的亲职假政策,针对的是家中未成年子女的工作父母,在孩子出生前后,给母亲提供一段身体恢复的时间,给父母提供一段能够在家照顾和陪伴婴幼儿的时间。这样一方面有利于保护婴幼儿和母亲的健康,另一方面也有利于保护生育前后母亲的工作权利和家庭的经济安全。这段假期大部分是有薪的,工资替代率各个国家不同,假期结束之后的工作保障各个国家也不相同,有些国家还有法律明文禁止不得歧视使用这些假期政策的雇员。[5]

1.产假

产假(maternity leave,也译为“母职假”),和女性承担母职相关的假期,一般只适用于就业的母亲,除了在某些特定情况下(比如母亲病重或者死亡)可以转移给其他的照顾者。[6]婴儿出生前后几周都可以休产假,目的是给出生前的婴儿和母亲一段休养的时间,给分娩后的母亲一段康复和陪伴新生儿的时间。[7]在产假至少部分具有强迫性质的国家,这种倾向很明显。[6]

产假从出现之初就是为了给工作母亲提供的生育保护措施,也是推动工作家庭平衡的综合性家庭政策不可缺少的要素。也就是说,帮助女性在不损害健康和家庭经济安全权的前提下,成功地兼顾其生产性和再生产性角色,推动两性在就业领域的机会和待遇平等。[5]产假一般都是有产假津贴的,津贴的额度和收入有关,工资替代率水平最高的为100%,这有利于保障家庭的经济安全。[6]而且,产假期间母亲的工作都是受到保护的,雇主不能因为休产假而解雇女性雇员。[7]

2.陪产假

陪产假(paternityleave,也译为“父职假”),是和男性承担父职相关的假期,因此一般只适用于就业的父亲。在孩子刚刚出生的时候使用,目的是为了使父亲有时间陪伴母亲、新生儿和较大的孩子,参与育儿,承担其他和家庭相关的责任。[7]父职假有时是特定的为父亲设定的假期,有时是包含在所有雇员都有权享受的特殊假期中。就后者而言,孩子出生或者家庭事务会被列为在年假之外可以请假的理由。[5]父职假也是工作受保护的假期,基本上都有津贴,额度和收入有关,工资替代率水平一般高达100%。[6]如果国家没有立法提供有薪和无薪的父职假,那么可以通过集体协议提供这类假期。[5]

3.育儿假

育儿假(parental leave,也译为“父母假”),是和父母身份相关的假期,因此母亲和父亲都可以使用育儿假。[6]父母假相对母职假时间更长,是给父母提供一段较长的时间在家照顾婴幼儿,一般都是在父职假或者母职假之后使用,有些国家的休育儿假的父母工作会得到保护。[5]

在不同的国家,父母假的性质不同:(1)不可转让的个人权利,父母都有特定额度的父母假,而分配给父亲的常常被称为“父亲配额”;(2)个人权利可以转让给另外一方;(3)家庭的权利,父母可以根据选择均分假期。[6]而父母假津贴一般都是以家庭为基础的,也就是说如果父母同时休假,只能有其中一位申请获得津贴。[7]津贴的具体额度,各个国家有不同的规定,而且随着父母假休假时间长短也有所调整。[6]

二、分析亲职假政策的理论框架:福利体制理论

亲职假政策作为家庭政策的重要政策工具之一,作为福利国家用于保护女性和婴幼儿的健康、保障女性生育前后的工作权利和家庭经济安全的措施,是嵌入各个国家的整体福利体制之中的,不同福利体制的国家,虽然都可能采用亲职假这种政策工具,但是各国在假期种类、假期长度、假期津贴的工资替代率、假期津贴的筹资方式、假期的资格条件以及假期的工作保障性等方面,都存在着很大的差异。

埃斯平-安德森(Esping-Anderson,Gosta)提出的福利体制(welfare regime)理论,在一定程度上解读了这些差异。他认为社会公民权利构成了福利国家的核心理念,福利国家的日常活动是为了满足所有家庭的福利需求。而在福利产品总体生产中,国家、市场和家庭之间存在着制度性分工。这种公私混合的福利生产,再加上“去商品化”(decommodification)和“阶层化”(stratification)两个概念,就构成了福利体制理论。[8]28-37福利体制涉及包括政府、市场和家庭在内的总体福利的投入、输送以及结果和效果[9],可以简化为福利组合、福利结果和阶层效果的累加。[10]

结合蒂特马斯(Titmuss,Richard)对于福利国家类型的划分[11],埃斯平-安德森建构了三种福利体制的“理想类型”:自由主义(Liberal Model)、保守-法团主义(Conservative-Corporatist Model)和社会民主主义(Social-Democratic Model)。三种不同的福利体制有着截然不同的社会(家庭)政策模式。如表1所示,自由主义福利体制国家,社会政策是以严苛的资格条件和自助为原则,以资产审查式福利为准,市场是福利生产的主要提供者。保守-法团主义福利体制国家,福利是根据就业地位与阶级的分层而分层,社会政策是通过国家、资方和劳工三方协商产生的,家庭是福利生产的主要提供者。而社会民主福利体制的国家,以普遍主义和平等主义为核心,国家是福利生产的主要提供者。社会政策着力压制市场机制,减少个人对于市场和家庭的依赖,扩展个体的自主性。[8]37-40

埃斯平的福利体制理论在跨国比较研究中得到了广泛应用,但是也受到了诸多批评。最为主要的就是三种福利体制是否足以涵盖所有的福利国家。雷碧佛雷德(Leibfried)[12]和费拉(Ferrera)[13]在福利体制理论出版后不久,就提出南欧/地中海国家应该可以构成独特的福利体制类型,因为其独特的庇护主义特征和传统扩大家庭或者社区在福利生产中的独特作用。米纳斯(Minas)等人在数据分析的基础上证明了独特的南欧/地中海家族主义福利体制的存在。[14]随后琼斯(Jones)[15]和古德曼(Goodman)和彭(Peng)[16]也提出存在独特的东亚福利体制,尤其是这些国家“社会政策要服从于经济发展的需要”的生产主义(productivist)色彩,这也是为什么东亚体制被后来研究者称之为东亚生产主义福利体制的原因。[9][17]

而女性主义研究者的批评主要是其性别盲点。埃斯平用“去商品化”来衡量福利国家的社会权利状况,但是一个国家去商品化程度较高并不意味着国家承担了更多的福利生产责任,实际上更可能是家庭(特别是女性)承担了福利生产的责任。[18]也就是说,埃斯平的理论忽视了照顾议题,没有顾及女性的特殊境遇[19],没有注意到对于女性来说,不平等不仅来自劳动力市场,更来自家庭内部分工。[20]在福利国家,女性要获得经济独立和真正的社会权利,第一步可能是劳动力的“商品化”,而不是“去商品化”。[21]因此,埃斯平引入了和“去商品化”同样重要的“去家庭化”概念,衡量的是国家或者市场承担了多少家庭原来承担的福利提供责任。[22]51

表1 不同福利体制的福利生产特征及亲职假特征

家庭政策作为国家给家庭和家庭成员提供的福利和服务,是国家整体福利生产的一部分。不同的福利体制,决定了政府在家庭福利提供中的不同角色和作用,决定了不同的“去商品化”和“去家庭化”程度,也就决定了不同的家庭政策模式。因此,高塞尔(Gauthier,Anne Helene)在福利体制概念基础上提出了家庭政策体制(family policy regime)。[23]虽然和作为理想类型的福利体制一样,现实不存在这纯粹的家庭政策体制,每个国家的家庭政策只能说偏重于某种福利体制,而且随着各国家庭政策的改革,更容易出现偏差[24],但是福利体制框架还是有利于我们更容易地比较各国家庭政策的差异,包括亲职假政策的差异,并且解释差异出现的原因。

三、世界各国亲职假政策现状比较分析

在讨论不同福利体制国家的亲职假政策差异之前,我们先对世界各国亲职假政策做一个整体的描述。同时,应该强调的是,各国的亲职假政策除了受到福利体制的影响,作为国际社会的一员,也会受到相关国际公约的影响,欧洲各国更会受到欧盟层面出台的相关社会政策的影响。

其中和亲职假政策相关的重要国际公约,是国际劳工组织从1919年开始陆续签署的和生育保护有关的 《生育保护公约》。1919年的第3号公约,1952年的《生育保护公约(修订版)》,2000年著名的183号公约,还有补充条款 《生育保护建议书》(Maternity Protection Recommendation)(191 号)。 保障工作的妇女有权享受带薪产假、哺乳假等假期政策,是生育保护公约的核心条款。这些公约设置了产假长度、津贴额度、筹资模式、覆盖人群等等的底线,成为大部分国家相关亲职假立法的基础。

根据183号公约的规定①2000年的191号《生育保护建议书》提高了标准:产假的时间延长到18周(第1条);在可行的情况下,产假津贴应提高为女性原来工资的100%,或者是用于计算津贴的工资全额(第2条);如果通过社会保险筹措产假津贴,任何根据工资总额征收的缴费,不论由雇主与雇员共同支付还是由雇主支付,应不分性别,按所雇用的男女工人总数支付(第4条);在休假结束的时候,女性有权利重返原来的工作岗位,或者工资相同的相当岗位,而且休假时间应计入工龄。,生育保护 “不加区别地适用于所有的女性”,“适用于所有就业妇女”(第1条)。产假不少于14周(第4条),产假津贴至少为原来工资的2/3,由强制社会保险或者公共基金或者国家法律规定的方法提供津贴,而不是雇主独自承担支付的责任(第6条)。津贴的收入必须“保证妇女能以适当的健康条件和适宜的生活标准供养自己及其孩子”。并且,应该为妇女提供哺乳假:“每日一次或多次休息或是减少每天工时为其婴儿哺乳的权利。”(第10条)2012年的《关于国家社会保护底线的建议书》(202 号)(Recommendation Concerning National Floors of Social Protection),则把这些公约中建立的生育保护原则普遍化了,确认了逐步实现普惠制和提供全面保护的原则。[25]

而欧盟各国的亲职假政策,还受到欧盟社会内部社会政策指令的影响。1992年欧盟理事会出台了“ 产 假 指 令 ” (Maternity Leave Directive) (92/85/EEC),1996年欧洲理事会的 “育儿假指令”(Directive on Parental Leave)(96/34/EC),2016 年欧洲议会的有关“创造有利于工作与生活平衡的劳动力市场条件”的决议(Resolution on“Creating Labour Market Conditions Favourable for Work-life Balance”)[2016/2017 (INI)],2017 年欧洲委员的有关工作—生活平衡的建议书 (Proposal on Work-life Balance),目的都是鼓励成员国实施相应的政策。②但是,欧盟对于各个福利国家实践的影响是复杂的。一方面,欧盟没有什么能力直接干预各国的家庭政策的制定;但是另外一方面,它有能力干预男性和女性机会平等领域,而这个领域在很大程度上和家庭政策的领域是重叠的。参见Gauthier A H:Family Policies in Industrialized Countries:Is There Convergence? Population,2002,(3).

亲职假政策作为劳动保护政策和生育保护政策,一直是国际劳工组织的关注重点。从1994年开始,国际劳工组织就开始搜集各个成员国有关生育保护立法的信息,并于2004年形成了“国际劳工组织工作条件法律数据库—生育保护”(ILO Working Conditions Laws Database-Maternity Protection),包括185个国家的生育保护和工作—家庭法律的详细信息(Addati et al., 2014)。③其中非洲52个国家,亚洲26个国家,发达经济体(发达国家)42个国家,东欧中亚19个国家,拉美和加勒比海地区34个国家,中东12个国家。其中,发达经济体包括大部分欧洲国家(除了阿尔巴尼亚等被归为东欧中亚的国家),还包括日本、美国、澳大利亚、新西兰、加拿大等国家。

1.亲职假长度

具有工作保护性质的亲职假能够促使女性生育后尽快回到劳动力市场,增加她们工作的连续性,维持工作的匹配性,这些对于女性的收入都能够产生积极影响。[26]假期的长度和重返劳动力市场的可能性,两者的关系是曲线的。[27]过短的假期,母亲可能没有做好重返劳动力市场的准备,可能会因此中断就业。[28]过长的产假会减少人力资本的积累,导致人力资本的贬值[29],也会影响雇主对于母亲的看法,抵消产假带来的积极影响,给母亲的收入带来负面效应。[30]12个月的亲职假可能是较为合适的假期长度,既可以保证就业的连续性,又不会带来明显的收入惩罚。[31]

图1 2013年世界各国产假时长(185个国家和地区)

根据国际劳工组织183号公约,所有的成员国产假的最低限为14周;191号建议书,建议所有的成员国尽量把产假延长到18周。但是从图1的数据来看,全球185个国家和地区中,还有47.6%的国家产假不到14周,77.3%的国家产假不到18周。如果分区域来看,情况最好的是东欧中亚国家,14周以上100%,18周以上89.5%;其次是发达国家,14周以上95.2%,18周以上50.0%;情况最差的是中东,91.6%的国家都不到12周;次差的是亚洲,14周以上15.4%(包括中国),18周以上3.8%。

有关父职假,只有欧洲议会提出最少10个工作日的带薪父职假的建议,但是也没有真正落实为父职假指令。从全球165个国家和地区的比较来看,还有一半以上(52.1%)的国家没有父职假,父职假在10天以上的国家只有10.3%。全球各个区域比较而言,父职假政策实施最好的是发达国家,只有32.4%国家没有父职假,10天以上的国家为44.1%;最差的还是中东,80.0%的国家没有父职假,20.0%的国家只有1—6天;次差的还是亚洲,72.0%的国家(包括中国)没有父职假,剩下有父职假的国家也都不超过10天。

就育儿假而言,全球大部分国家(62.0%)都没有育儿假。亚洲、非洲和拉美等发展中国家没有育儿假的国家比例都超过了80%,亚洲也有88%(包括中国)没有。欧盟的育儿假指令,1996年设置的作为个人权利的最低限是3个月(12周),2000年延长到4个月(16周),欧洲议会建议延长到6个月(26周),但尚未成为法律层面的指令。因此,欧洲的情况相对较好,以欧洲国家为主体的发达国家,只有瑞士没有育儿假,而育儿假时长在25周以下的只有20.5%,大部分是在26周以上。

2.等价全薪亲职假 (Full-rate Equivalent Leave)

对于亲职假政策来说,除了假期长度这个重要的因素之外,另外一个重要的因素就是假期津贴。亲职假是否有薪,工资替代率的高低,都决定着亲职假使用的比率,决定着对于家庭经济安全的保护程度。这也是为什么国际劳工组织的183号公约和191号建议书,都对于产假津贴设置了明确的标准。因此,为了能够真正比较各国实际上有着不同长度和不同工资替代率的亲职假,OECD的家庭政策数据库(OECD Family Database)中,引入了“等价全薪亲职假”(full-rate equivalent leave)的概念。 等价全薪亲职假=现有亲职假的长度*工资替代率水平,这样就能够换算成在100%工资替代率水平下亲职假的长度。[32]

图2是把各个国家女性能够享受的产假和育儿假等亲职假放在一起,再根据相应的工资替代率水平,换算成的等价全薪亲职假。从中可以看到,爱沙尼亚、匈牙利等东欧国家的女性等价全薪亲职假水平是最高的。比较而言,新西兰、澳大利亚、美国等自由主义福利体制国家都排在了最后,最少的美国是0周,较高的英国也只有12.1周,远远低于东欧等国家。亚洲的几个国家,日本的等价全薪亲职假水平是最高的(35.8周),韩国也有25.0周,中国只有14.0周。就亲职假期政策来说,可以说东欧各国保障水平是最高的,而英美等自由主义福利国家最低,其余国家都是居中的。而中国在东亚居后。

比较而言,各个国家男性的等价全薪亲职假都远远低于女性,差异最小的日本,也相差5.4周。男性的等价全薪亲职假的区域差异模式和女性的也不同,水平最高的是日本和韩国(17.2周)这两个亚洲国家,其次是瑞典、挪威、冰岛等北欧国家。英国、美国、新西兰、加拿大等自由主义福利体制的英语国家,男性的等价全薪亲职假都趋近于或者等于0。中国男性既没有全国法定的父职假,也没有育儿假,因此男性的等价全薪亲职假也是等于0。

3.亲职假筹资方式

图2 2016年欧美和亚洲各国女性的等价全薪亲职假(周)

图3 2013年世界各国产假筹资模式(185个国家和地区)

亲职假的另外一个重要因素就是假期津贴的筹资方式。根据国际劳工组织183号公约的规定,要求各国产假的筹资尽可能是通过社会保险来实现。如果还主要是由雇主承担,那么一方面可能会造成雇主拒绝提供产假津贴,特别是高工资替代率的产假津贴;另外一方面,可能会造成女性在劳动力市场中受到歧视,因为雇佣女性会提高企业的成本。因此,国际劳工组织鼓励各国政府通过社会保险或者公共资金来筹措产假津贴所需的资金,这样一方面能够提高有薪的比例,提高产假津贴的工资替代率,另一方面有助于推动劳动力市场的性别平等。

从图3可看出来,各国的产假总体而言,大部分(58.2%)还是通过社会保险筹措产假津贴所需资金的,其次有25.5%的国家是由雇主承担了责任,混合的是15.8%。全球各个区域产假津贴筹措方式也存在着明显的差异。东欧中亚各国都是通过社会保险筹措出产假津贴所需资金,发达国家这个比例也高达88.1%,拉美各国也达到了61.8%,但是,其他地区都不到一半。中国的产假津贴筹措主要是通过社会保险实现的,但是也混合着雇主责任模式。

父职假和育儿假的津贴,各国的筹措模式也存在很大差异。就父职假而言,除了发达国家87.5%是通过社会保险来筹资,其他国家筹资的方式都主要是雇主责任,中东的比例为100%,非洲是88.9%,亚洲是83.3%,拉美的比例为75.0%。就育儿假而言,实施带薪育儿假政策的国家大部分都是通过社会保险的模式来筹资:亚洲只有1个国家,拉美只有2个国家,通过社会保险筹资的比例为100%;东欧中亚各国实施育儿假政策的比例为35.7%,其中85.7%都是通过社会保险筹资;发达国家实施育儿假政策的比例为67.6%,其中95.8%都是通过社会保险筹资的。

4.亲职假的覆盖面

国际劳工组织1919年出台的 《生育保护公约》,强调公约中的妇女,包括所有的女性,不论年龄或国籍,不论已婚或未婚(第2条)。1952年的103号公约也秉持同样的定义。1975年的《国际劳工组织关于女工机会和待遇平等宣言》明确说明,所有的女工都应该享有103号公约规定的充分生育保护,因为生育是社会的共同责任。但是,实际上各个国家的亲职假政策都是有一定覆盖面的,有许多工作女性是不被包括在其中的。因此,1985年的 《关于男性和女性机会平等待遇等决议》才提出,根据国情,优先关注,并逐步扩大到对所有就业领域女性提供生育保护。

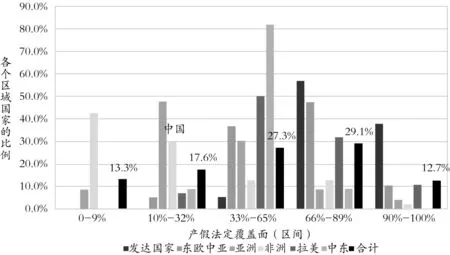

产假是所有亲职假政策中最早出台的,也是出台国家最多的亲职假政策。如图4所示,总体来看,29.1%的国家产假的法定覆盖面是66%—89%,其次是33%—65%(27.3%)。如果分区域来看,各个区域国家的产假法定覆盖面差异非常大。覆盖面只有0—9%的,非洲的国家占了相当大的比例 (42.6%);而覆盖面稍高的 (10%—32%),亚洲的国家占了相当大的比重(47.8%),国际劳工组织对于中国在2012年修订《女职工劳动保护条例》之前的产假法定覆盖面的估算就是落在这个区域中;而覆盖面为33%—65%的,中东国家的比例高达81.8%。发达国家的产假覆盖面主要是66%—89%和90%—100%的。

图4 2010年世界各国产假法定覆盖面(165个国家)

图5 2010年世界各国产假法定覆盖面和实际覆盖面

四、各国福利体制对于亲职假政策的影响

国际劳工组织和OECD的数据,展示了全球大多数国家的亲职假差异,也提及了不同福利体制国家的区别。如表1所示,不同福利体制的国家,由于在福利生产中家庭、市场和国家的制度性分工不同,作为国家福利生产产品的亲职假政策,国家投入的公共支出不同,亲职假政策也存在着明显的差异。在这一部分,我们将进一步分析不同福利体制国家的亲职假政策,探讨各国福利体制对于亲职假政策的影响。

1.不同福利体制国家亲职假的公共支出

OECD的等价全薪亲职假,同时衡量了每个国家的亲职假的长度和亲职假的工资替代率,也就是说对于个人而言,如果休假不会影响其收入的情况下,亲职假的长短。这从一个方面衡量了不同国家亲职假的政策力度。但是只有从每个孩子的亲职假的公共支出,才能够看出来国家在亲职假上面的实际投入的多少。

从图6可以看出,在亲职假公共支出和家庭等价全薪亲职假的散点图中,不同福利体制的国家相对集中。如表1所示,美国、英国、新西兰、澳大利亚等自由主义福利体制国家,在家庭福利提供中市场承担着主要的责任,因此国家的公共支出少,等价全薪亲职假的时长也短;瑞典、芬兰等社会民主主义福利体制国家,虽然相对而言等价全薪亲职假的时长中等,但是国家的公共支出却是最多的,因为对于它们而言国家是家庭福利的主要供给者,包括亲职假政策。这种亲职假时间中等,但是公共支出最多的亲职假模式,对于保障父母就业的连续性以及家庭经济的安全性,可能是最为有利的。

而匈牙利、斯洛伐克等东欧母性主义福利体制国家,全薪亲职假的时间是最长的,但是国家对于亲职假投入却低于北欧各国。这一方面可能是因为东欧各国的薪资低于北欧各国的;另外一方面,因为国家对于亲职假投入不仅包括假期津贴,还包括生育的医疗费用等支出,说明东欧各国在这方面的投入可能是不足的。这种亲职假模式,对于父母的就业和家庭的经济安全可能都是不利的。西班牙等南欧家族主义福利体制国家,无论是全薪亲职假的时长还是国家的投入,都在英美等英语国家和东欧、北欧各国之间。东亚生产主义福利体制国家的日本和韩国则相对比较分散。

2.不同福利体制国家亲职假政策的性别平等状况

从表1可以看出来,不同福利体制的国家,去家庭化的程度不同。而“去家庭化”这个概念是埃斯平-安德森吸收女性主义观点,用于测量国家分担家庭照顾责任的指标。也就是说,“去家庭化”的程度不同,国家和家庭分担照顾责任的程度不同,女性和男性在家庭领域中的平等程度也不同。从亲职假政策的角度而言,福利体制“去家庭化”程度越高的国家,国家承担的照顾责任更多;更加认同性别平等价值理念的国家,给母亲和父亲提供的亲职假可能更为均衡,因为推动性别平等的家庭政策并不仅限于亲职假政策。

如图7所示,不同福利体制国家在母亲和父亲等价全薪亲职假的散点图中,还是相对集中的。社会民主主义民主福利体制的基本价值观是平等主义,推动男性和女性在家庭和劳动力市场的平等是这种福利体制的主要目标之一。因此,对于瑞典等社会民主主义福利体制国家来说,虽然父亲等价全薪亲职假相比于母亲等价全薪亲职假来说还是较少的,但是和除了韩国、日本等国家相比较,这些国家的父亲全薪亲职假的时长还是相对较长的。北欧各国父母的全薪亲职假差距较大的一个原因,可能是北欧等国家更多用高品质的公共儿童托育体系来推进性别平等而不是亲职假政策。

美国、新西兰等自由主义福利体制国家,无论是父亲还是母亲的等价全薪亲职假都是较少的,因此整体来说位于图7的左下角。从图7可以看出,另外一个明显的散点聚集是波兰、匈牙利等东欧国家,这些国家的母亲等价全薪亲职假远远高于其他国家,但是父亲等价全薪亲职假就低于大多数国家,甚至和欧美等自由主义福利体制国家类似。这是和这些国家福利体制 “母性主义”“再家庭化”的特征是一致的。也就是说,东欧各国更倾向于提供悠长的假期和丰厚的津贴,让母亲留在家庭照顾孩子,这都有可能强化传统的性别分工,从而对于两性平等产生不利影响。

中国由于只给母亲提供了全薪产假,而没有给父亲提供全薪亲职假,因此从父母的等价全薪亲职假角度来说,更为接近自由主义福利体制国家,和同属于东亚福利体系的韩国、日本存在着明显的差异。也就是说,至少在家庭领域的性别平等,或者说通过亲职假政策推动家庭领域的性别平等方面,中国做得不尽如人意。

3.不同福利体制国家亲职假政策和母亲就业

图7 父亲等价全薪亲职假和母亲等价全薪亲职假散点图

正如前文所述,亲职假政策是帮助女性平衡工作和家庭冲突的重要政策工具之一。亲职假的时长对于女性的就业率影响可能是曲线的[27],亲职假的假期津贴补偿的差异,对于女性的就业率的影响也会出现差异。[33]OECD提出的等价全薪亲职假同时考虑了亲职假的长度和假期津贴,因此,本文通过图8来讨论母亲等价全薪亲职假和母亲就业率之间的关系。①就业的母亲指的是至少有1位孩子年龄在0—14岁之间。

在该案中,仲裁庭在判断立法措施是否对Glamis Gold公司构成间接征收时,主要从两个层面进行判断:一是管制措施在多大程度上干预了投资者的合理期望;二是政府采取行动的目的和性质。仲裁庭分析论证认为,第一,政府要求回填的管制措施并没有对Glamis Gold公司该项目造成足够的经济影响;第二,这一管制措施与政府管理职能的目的有合理的关联性。

从图8可以看出,不同福利体制的国家还是相对集中的。瑞典、丹麦为首的北欧国家,虽然母亲等价全薪亲职假并不长,处于中等水平,但是母亲的就业率却是相对最高的,特别是瑞典,这可能是因为这些国家偏重的公立儿童托育体系更能够帮助母亲实现工作和家庭平衡。而捷克等东欧国家,母亲等价全薪亲职假的时长是最长的,但是母亲的就业率相对较低,这也是和这些国家支持传统的家庭模式相一致的,他们更希望母亲在家照顾幼儿、操持家务,同时解决失业率过高的问题。

和其他国家相比,美国等自由主义福利体制国家,虽然母亲的全薪亲职假在所有国家中相对是最短的,甚至是零,但是这些国家的母亲的就业率却是不低的。虽然国家对于家庭提供的支持较少,但是一方面可能在于低收入家庭需要夫妻双方的收入共同支撑家庭,所以母亲还是通过亲属照料等非正规照顾模式实现工作和家庭的平衡;另一方面高收入阶层可能会通过市场购买所需要的服务。而西班牙等南欧国家,强调扩大家庭而不是家庭在福利生产中的作用,因此给母亲提供的等价全薪亲职假相对较短,母亲的就业率相对较高。在这个图中,中国的情况也非常贴近自由主义福利体制国家,而保守主义福利体制国家相对分散。

4.不同福利体制国家亲职假政策和总和生育率

家庭政策影响着和反映着社会的制度环境和规范。[34]为了鼓励生育,不同福利体制的国家,或者通过提供经济刺激(税收减免或者现金补贴),或者帮助父母平衡工作和家庭(比如亲职假和儿童托育服务)。[35]同时,亲职假政策可能会影响为社会广泛所接受的父母抽取工作时间照顾婴幼儿的模式,从而对生育率产生着影响。[36]而根据国际劳工组织的规定,亲职假政策本身就是一种生育保护政策,保护母亲的健康和职业不因为生育而受到损害,因此也会对生育率产生影响。[5]

图8 母亲等价全薪亲职假和母亲就业率散点图

图9分析了母亲等价全薪亲职假和生育率的关系。从中可以看出,如果亲职假政策的目标之一是提高生育率,那么波兰等东欧国家的亲职假政策应该说是相对失败的,因为大多数东欧国家都聚集在图9右侧偏下的部分,也就是说东欧各国的母亲等价全薪亲职假时间很长,但是总和生育率在各个国家来说是偏低的。可见,“再家庭化”和“母性化”的亲职假政策并没有提高女性的生育意愿。[37]

而相对来说,母亲等价全薪亲职假较短的瑞典等北欧国家,还有最短的美国等自由主义福利体制国家,总和生育率却是相对较高的。这说明一个国家生育率是受到很多因素的影响,亲职假政策是其中一个可能的因素。比如自由主义福利体制的美国,没有等价全薪亲职假,但是允许婴幼儿家庭享受免税或者其他税费减免的政策,对于生育行为却产生潜在的影响。而持续高水平的移民,移民的高生育率可能会抵消生育率下降的影响。[38]

而家族主义福利体制的西班牙等南欧国家,相对集中在图4的左下角,也就是说母亲等价全薪亲职假的时间最短,总和生育率也是最低的,扩大家庭的支持并没有提高生育率。欧洲大陆国家在图9中依然是相对分散的。亚洲的三个国家,中国、韩国和日本,这都属于总和生育率比较低的国家,中国依然还是靠近自由主义福利体制国家。韩国、日本给父亲提供了更多的亲职假,但是在亲职假上的公共支出却是相对较低的,这也许从一定程度上说明了对于总和生育率作用更为明显的不是亲职假的额度,而是亲职假的津贴。

五、中国的亲职假政策

中国的亲职假政策,很大程度上是被当作劳动保护政策和曾经的计划生育奖励政策。因此,相关的法律和政策规定主要都体现在《女职工劳动保护规定》以及各省的《人口和计划生育条例》之中。而有关假期津贴的筹资方式,主要体现在社会保险法和生育保险法之中。

1.中国有关产假的规定

中国的全国性法定亲职假只有产假。1988年国务院颁布的《女职工劳动保护规定》,将法定产假从56天延长为90天。2000年,国际劳工组织出台183号公约,对产假的时长、津贴额度和津贴筹资等方式都做出了规定。2012年国务院通过了《女职工劳动保护特别规定》,将法定产假再次延长为98天(14周),产假津贴的工资替代率为100%,筹资方式是生育保险加雇主负担的混合模式,以生育保险为主。更为重要的是,2012年的产假政策的适用范围从正规就业部门扩展到社会团体、个体经济组织以及其他社会组织,但是还是没有扩展到包括所有的妇女。①根据袁霓的估算,中国城镇女性就业人口中,非正规就业的比例从1996年的33.91%增加到2010年的68.57%,女性就业呈现明显的非正规就业化的趋势。但是正如前文所述,这其中应该包含着个体工商户。而根据2010年第三期中国妇女社会地位调查结果,中国女性就业人口中的个体工商户的比例为16.96%,其中,城镇女性就业人口中的个体工商户的比例为14.06%,农村的比例为30.59%。如果把袁霓估算中国城镇女性就业人口中非正规就业比例扣除个体工商户,城镇女性就业人口中非正规就业的比例也超过50%。同时,根据2010年第六次人口普查的数据,中国女性就业人口中从事农林牧渔的比例为53.22%,其中城镇为18.39%,乡村为79.64%。根据这些数据可以推算出,2012年中国法定产假覆盖面,城镇不超过50%,乡村不超过20%。参见袁霓:《中国女性非正规就业研究》,首都经济贸易大学博士学位论文,2013年。

图9 母亲等价全薪亲职假和总和生育率散点图

各个省级区域对于法定产假都有各自不同的规定,特别是在2016年1月1日实施全面二孩政策之后,为了推动二孩生育,除了青海省、河北省、湖北省,其他省份都对本省的《人口和计划生育条例》进行了修订。总的来说,各个省级区域都在全国法定产假的基础上增加了至少30天的产假,都是各个省级区域《人口和计划生育条例》规定的奖励的一部分。增加的产假,工资替代率也是100%。享受产假的资格条件都是按照政策生育,没有提及母亲的职业,也没有提及津贴筹资来源。在这种情况下,只能以全国政策为准。

2.中国有关其他亲职假的规定

中国没有全国性的法定父职假,但是各个省级区域在本省的《人口与计划生育条例》中,都把配偶的陪产假作为一种奖励列在规定之中。享受这种假期权益的资格条件就是配偶按照条例生育,大部分都是原工资的100%。没有明确具体筹资的途径,但从陈述来看,“工资待遇不变”,也就是说由雇主来承担。同时,条例中一般都把这种假期称为护理假,强调的是配偶对于生育妻子的照顾,而对于推动父亲参与育儿的意义不明显。

中国也没有全国性的法定育儿假,但是在一些省级区域2000年后修订的《人口和计划生育条例》中设定了类似育儿假的假期。比如,上海女职工有6.5个月的哺乳假。虽然这些假期被称为哺乳假,但是并不仅仅是为了哺乳,很大程度上是因为工作母亲无法兼顾工作和育儿而提供的假期,因此可以称之为育儿假。这些育儿假的工资替代率相对都较高,但是对如何筹资并没有具体说明,这就可能会对实际使用造成影响。

2012年的《女职工劳动保护特别规定》延续了1988年有关哺乳假的规定,孩子1周岁之前,每天有1个小时的哺乳假。各个省级区域在哺乳假上也有不同的规定,包括如何灵活使用哺乳假。有的省份规定如果孩子身体较弱,每天一个小时的哺乳假可以延长到孩子一岁半。还有几个省级区域直接提供在家照顾病弱儿童的哺乳假。2012年的《女职工劳动保护特别规定》中还涉及两种假期,一种是保胎假,一种是产前假。各个省级区域的《女职工劳动保护规定》中,对这些假期也有不同的规定。

3.生育保险制度

假期的长短是假期政策的一个要素,而假期的津贴和津贴的筹资方法是假期政策另外两个要素。中国的法定产假,其津贴的额度分为两种:参加生育保险的,是按照用人单位月平均工资支付;未参加生育保险的,按照女职工产假前工资支付。总体来说,产假津贴的工资替代率是100%,但是对于收入较高的女性来说可能不足。

而产假津贴的筹资方法是混合模式,生育保险制度和雇主独自承担并行。2010年出台的《中华人民共和国社会保险法》,将生育保险视为和基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险并列的重要保险制度。但是和其他保险的参保人数相比,生育保险的参保人数还是最少的,相对于生育的妇女来说覆盖面还是不足,实际上大部分妇女和家庭无法从中受益。

六、总结和讨论

前面在分析全球的亲职假政策和不同福利体制国家的亲职假政策时,讨论了中国的亲职假政策在全球的情况。可以看到,中国的亲职假政策相对于世界其他国家,无论是假期的种类、假期的长度,还是假期的覆盖面,都是居于相对滞后的位置。比较而言,中国产假津贴的工资替代率基本上是达到了最高水平,产假筹资方式也是国际劳工组织比较推崇的社会保险模式(生育保险),但是实际上缴费的人数过低,造成有些有权利享受产假津贴的人因为没有参加生育保险很可能无法享受,而本身产假的覆盖面就是有限的。

和其他国家相比较,中国的产假制度达到了国际劳工组织183号公约的底线,但是还没有达到191号建议书要求的18周产假的底线。从福利体制来看,中国虽然被归于东亚福利体制,但是从和亲职假相关因素的分析里来看,至少从亲职假政策来说,中国实际上更贴近于英国等自由主义福利体制国家,而和同属于东亚国家的日本、韩国相去甚远。也就是说,国家通过亲职假政策给家庭提供的支持极其有限,这导致了中国母亲就业率相对较低,总和生育率也相对较低。

但是正如国际劳工组织1979年出台的 《消除对妇女一切形式歧视公约》中所强调的那样,生育是一种社会功能,养育子女不仅仅是父母的责任,更是整个社会的共同责任。因此,妇女不应该因为生育而受到歧视,女性的健康、工作权利和收入不应该因生育而受到伤害,国家应该通过提供带薪的亲职假,来保障女性的健康、就业和收入。中国一方面应该调整法定产假的时长,保证工作的母亲有足够的时间来照顾幼儿;另一方面,应增加一些必要的亲职假,比如父职假和育儿假,这些假期在省级层面上已经出现,但是还没有形成全国性的法定假期,这可能会造成区域性的亲职假的不平等。

国际劳工组织1952年实施的标志性的 《社会保障(最低标准)公约》(102 号公约)[Social Security(Minimum Standards) Convention, No.102],提出了生育保险的覆盖面应该不少于雇员的50%,所有经济活动人口的20%。1985年出台的《关于男性和女性机会平等待遇均等决议》,强调各个国家应该根据国情,逐步对所有就业领域的女性提供生育保护。而183号公约更是进一步强调公约不加区别地适用于所有的女性,包括从事非典型形式的隶属工作的妇女,包括临时工、季节工、固定期合同工等等。从20世纪90年代开始,许多国家开始扩展生育保护权的覆盖面,从前面分析看到,有些国家已经扩展到90%—100%,甚至有些国家实际的覆盖面超过了法定的覆盖面。

中国唯一的全国性亲职假,法定产假的覆盖面根据国际劳工组织的测算为10%—32%,根据笔者的估算是不足50%。非正规就业的女性群体,从事农业劳动的女性群体,本来就是就业女性中相对脆弱的群体。她们不仅不在生育保险的范围之中,而且不在城镇职工养老保险和城镇职工基本医疗保险的保障范围内,后者至少可以参加城乡居民养老保险或者城乡居民医疗保险,然而她们完全被生育保险拒之门外,这些最为脆弱的女性群体实际上得不到生育保护。为了保护这些群体,中国应该逐步拓展亲职假的覆盖范围,通过各种方式保护所有女性的生育权,减少因亲职假不足带来的生育率的下降以及母亲就业率的下降,减少生育对于女性职业和收入的不利影响。