基于老人—儿媳代际互动的农村家庭养老需求与供给

刘利鸽 吕若辰 刘红升

一、引言

我国已成为世界上老年人口最多的国家,也是人口老龄化速度最快的国家之一。民政部公布的《2016年社会服务发展统计公报》显示,截至2017年底,全国60岁及以上老年人口达2.41亿人,占总人口的17.3%。与发达国家城市人口老龄化水平高于农村相反,我国农村人口老龄化水平显著高于城市,且速度更快、程度更深。[1]伴随着农村生育潜力的下降、年轻劳力迁入城市,农村人口老龄化程度可能进一步加深。[2]与此相对应,农村老人的养老需求却在不断增长,其能否得以有效满足成为亟须政府与社会各界高度关注、重点解决的社会问题。2019年中央一号文件做出“加强农村精神文明建设,对孝道式微、老无所养等不良社会风气进行治理”的部署,反映了党和国家对农村老人养老问题和孝道文化传承的重大关切。围绕农村老人的养老问题展开实证分析,是对党和国家相关政策的积极回应,具有重大的现实意义。

农村养老方式主要分为家庭养老、社区养老和农村社会养老保障三种。[3]虽然新农保政策在一定程度上降低了农村老人对子女的依赖[4],但由于社区、社会养老发展相对滞后,农村传统的养儿防老观念根深蒂固,农村家庭购买养老服务的经济能力有限等,家庭养老仍是多数农村老人的第一选择。[5]然而,随着城镇化进程加快和农村青壮年劳动力大量外流,农村家庭的养老功能在不断弱化,农村老人不断增长的养老需求面临难以满足的风险。与此同时,随着女性地位的提高和家庭规模的小型化与核心化,在以夫妻关系为主轴的家庭中,女性的权力与地位不断上升,其在家庭养老中的作用也更加突显。[6]已婚女性既是婆家养老责任的核心承担主体,又是娘家养老责任的重要承担主体,其角色和作用值得关注。

当前,部分研究从性别差异的角度对儿子和女儿的养老功能进行比较[7],认为农村养老实践正在发生两个方面的变化:一是人们的养儿防老观念已渐趋弱化,部分农村老年人的独立意识明显增强;[8]二是“女儿化”养老倾向日益明显,女儿在农村家庭养老中的责任和重要性日渐上升。[9]然而,较少有研究关注儿媳这一主体的赡养行为。少数关于儿媳养老的研究从家庭权力结构转型出发,指出虽然女性的家庭权力在不断增强,但因不受抚养—赡养关系的约束,她们与公婆的代际关系中充满了“交换”的色彩。[10]

已有研究存在以下特征:在研究内容上,缺少对农村老人养老需求和养老供给的比较分析;在研究方法上,缺少基于深度访谈的质性研究,因此难以深入探视农村老人在养老上的真实愿景和内心隐忧;在分析视角上,忽视了以青壮年男性为主的人口流动背景下身兼儿媳和女儿双重角色的已婚女性在家庭养老中的重要作用和差异。本文将纳入老人—儿媳代际互动的视角,以农村老人为家庭养老的需求主体,以已婚女性为家庭养老的供给主体,分别从需求和供给两个方面进行探索性研究,以揭示农村老人家庭养老的状况,从而探索提高农村老人生活福祉的对策。

二、数据和方法

本文所用资料主要来自2017年在陕西省X市Y村和S市Z村开展的深度访谈调查。Y村和Z村分别是关中农村和陕南农村的缩影。Y村位于关中平原腹地,农业机械化程度较高。Y村多数村民以农业生产和就地就近务工为主,经济条件相应较好。Z村位于陕南山区,所在县属于国家级贫困县,经济发展缓慢,青壮年多外出打工,老年人多留守村中务农。

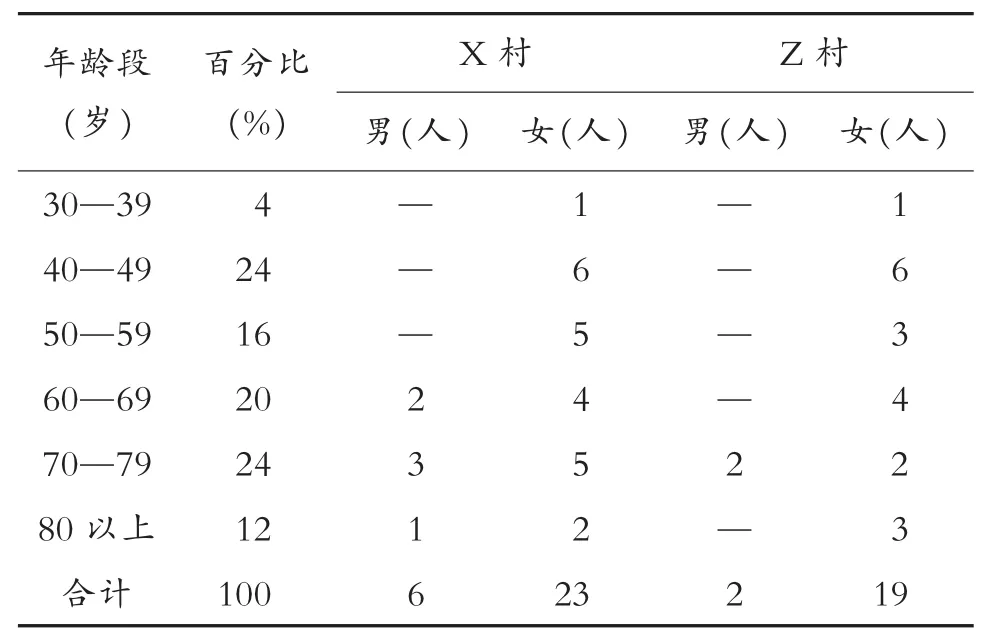

两次调查均以农村老人(60岁以上)和中年已婚女性(30—59岁)为调查对象。调查均采用半结构式访谈法,内容涉及个体基本特征、家庭结构和经济状况、养老期望和实际需求、代际支持行为等,共获得50份有效访谈资料,包括28位老人和22位已婚妇女(见表1)。本文口述资料均来自访谈资料,访谈对象编码表示为(年龄-性别-编号)。其中,字母M和W分别表示男性和女性。

表1 访谈对象基本特征

三、农村老人家庭养老的需求特征

多数学者对家庭养老的功能已基本达成共识,即经济支持、生活照料和情感慰藉是家庭养老的核心内容。[11][12]本文将分别从经济、生活照料和情感三个方面揭示农村老人家庭养老的需求和供给特征。

(一)经济需求特征

近年来,我国农村经济得到快速发展,农村居民人均可支配收入于2014年已经超过1万元。与农村居民不断提高的物质生活水平相比,不管是在经济发展相对较好的Y村,还是在更为贫困的Z村,多数农村老人的经济需求仍停留在低水平的吃饱穿暖层面。

“农村花销不太大,农村人吃得方便简单,吃饱就行,吃好一点也不会做,农村就是水平低。”(70岁-M-016)

“能少花就少花,一个月的话也就花个一二百块钱。主要是买油啊盐啊米啊啥的,另外还送礼啊。”(82岁-W-021)

“自己就用一点点钱,菜也自己种嘛。”(81岁-W-002)

与此同时,农村老人面向子女的经济需求更少,甚至没有。减轻子女的赡养压力是农村老人经济需求水平低的出发点。他们多将新农保作为基本生活保障,将向子女提出经济要求视为“添麻烦、加负担”。只要自己能吃饱穿暖,他们通常不会向子女提出经济需求,即使经济困难的老人也往往选择“不给子女添麻烦”。

“不给他们加负担,现在这父母都没有给儿女提要求,就是儿女经济上困难了,父母还要补贴点。”(66岁-W-009)

“不管怎么样不能影响脚下人,儿孙们在外头混,孙子还没有结婚,还没有房子住,所以自己尽量不给他们添麻烦。”(82岁-W-021)

(二)生活照料需求特征

一般来说,生活照料包括对老人的日常生活照料和对病患及失能老人在医疗护理和康复等方面的特殊照料。[13]随着子女外出务工的常态化和家庭类型的核心化,农村老人的日常生活照料基本上处于缺位状态,即使是年过花甲的老人也可能面临无人照料的困境。被现实所困的老人不得不把生活照料需求定位于“身体不行了,再照顾”。只有在老人丧失劳动能力、生活不能自理时,才需要子女真正开始履行赡养义务。

“(孩子)看不看都无所谓,各人把各人过好就行,我终归能动弹,动弹不成了再孝顺。”(60岁-W-012)

“希望儿子女儿在身边,有啥事能及时地过来照顾。但他们也有一大家子要照顾,老伴我俩就那样过了。 ”(80 岁-W-028)

另外,在老人与儿子(媳)共同居住的家庭里,老人如果具备劳动和生活的自理能力,他们通常不会索求儿子(媳)的日常照料和家务支持,反而会主动承担家务,为儿媳分担生活压力。传统的“婆尊媳卑”制度下儿媳对公婆的尽心服侍和绝对顺从,已经转变为老人对儿媳的呵护和担待,老人通过提供劳动支持换取家庭关系的稳定和年迈时儿媳的照料。

“现在的这些小青年就是不爱干活嘛。(儿媳)晚上八九点才回来,也忙。”(63岁-W-011)

“你看像儿媳平时一下班回来就要辅导这娃写功课嘛,忙得很。我不让她干啥家务。”(60岁-W-012)

“(家务活)主要是我在做,她(儿媳)有的时候会帮一下。 ”(73 岁-W-027)

(三)情感需求特征

1.处于缺位的情感慰藉

精神慰藉是老人晚年生活中极其重要的需求,在一定程度上更能体现孝的内涵与真谛。[14]与家庭养老的其他功能相比,精神慰藉最难以被社会养老替代。[15]但目前农村老人缺少精神慰藉已经成为常态,在被问及“您觉得什么是孝顺”时,很多老人回答“不打不骂不讲难听的话”或者“时常关心问候一下”,而这些本应是晚辈对长辈最基本的尊重。面对子女不能时常回家探望的现实,老人无一例外地表现出宽容和理解,并极力为子女开脱。

“孤独也没有办法,儿女有儿女的事,还有娃要管,不能时常守在身边。”(70岁-W-020)

“咱们不能要求太多,你说是不是,人家(儿媳)下嫁给我们家就很不错啦。”(75岁-M-022)

2.出于理解的被动化需求

老年人的情感需求呈现被动化特征,即虽然有情感交流的需求,但老人不主动表达沟通与交流的需求。在成年子女外出流动的背景下,电话联络是老人与子女间交流的主要方式。但是,多数老人都是被动等待子女给自己打电话,却很少主动联系子女,也很少主动向子女倾诉心里话。子女过得好已成为农村老人最大的精神慰藉,而他们自己的精神诉求却被悄悄地掩藏起来。

“你打电话干啥嘛,家里又没什么事情,影响他们工作嘛,我又没什么毛病,不给他们找麻烦。”(82岁-W-021)

“我们不给她们打,这个电话费开支大呢,我们只管接,就说话就对了。”(79岁-M-019)

3.出于角色的差异化需求

老人面向儿子(媳)和女儿的精神慰藉需求因其角色不同而有明显的差异,具体表现为老人和儿子(媳)在情感上的交流较少。由于女儿对老人的精神和心理状态能起到较大的缓解作用,老人更倾向于和女儿交流。

“现在的年轻娃个性强得很,咱们做婆婆的就是尽量少事,少说一点。像我儿子脾气有时候也不太好,我也不说他。”(60岁-W-012)

“跟儿媳沟通不了,说着说着就吵起来。她嫌弃我不爱卫生,我也改不了了。”(74岁-M-017)

“跟儿子有些话不好说,跟女儿说得多一点。”(60岁-W-025)

四、农村老人家庭养老的供给特征

(一)经济支持特征

对已婚女性向老人提供经济支持的分析显示,与农村老人低水平的养老需求一致,已婚女性提供的经济支持呈现低水平特征。首先,已婚女性中向公婆提供较多经济支持的比例仅有20%,向娘家父母提供较多经济支持的比例仅为4.8%。这表明,子女已不再是农村老人养老的主要经济来源;传统的“养儿防老”观念依然内化于心,儿媳仍然将公婆(而非父母)置于提供主要经济支持的优先位置。其次,已婚女性大多是向公婆或父母提供部分经济支持,表现为子女在逢年过节时对长辈表示的心意,并且多由儿子或女儿给予老人,儿媳很少主动给予老人物质经济上的直接帮扶。最后,有较高比例的已婚女性并未向公婆或父母提供任何经济方面的支持(分别约为25.0%和33.3%)。

上述分析表明,老人的经济需求很难完全依靠儿女得到满足。作为应对策略,老人表现出明显的“自我养老”倾向。不管是在经济状况较好的Y村,还是在更为贫困的Z村,具备劳动能力的老人通过就近打零工、做农活等方式实现自我养老,已成为一种普遍的现象。这虽然在一定程度反映了老人通过参与社会劳动来“自我养老”的主动性,但是更多地反映了老人由于缺乏子女经济支持而表现出的无奈。

“根据现在这个情况,全部指望儿女也不可能,还是靠自己。只要能寻个事儿干点,哪怕一天几十块钱呢。你像看个门啊或干个别的,稍微能有点(钱),给儿女减少点负担。有个小病,能自己看一下;衣服、鞋不行了,自己能买。 ”(62岁-M-010)

(二)生活照料支持特征

已婚女性向老人提供的生活照料支持,表现出明显的性别角色差异和低水平特征。首先,不管是生活照料,还是特殊照料,为公婆提供照料的已婚女性数量都明显多于为父母提供照料的人数。在22位已婚妇女中,为公婆提供日常生活照料者7人,她们多与公婆同住,且公婆多为失能、半失能老人;而为娘家父母提供日常生活照料的人数很少,在父母生病期间提供特殊照料的仅2人。由于绝大部分农村地区遵从“从夫居”的传统,已婚女性要优先照顾公婆,完成自己作为儿媳的义务。她们很难向娘家父母提供日常生活照料,即使在父母生病期间也较难提供照料支持。

“婆婆我照顾着,跟我一起住。我婆婆是个哑巴,经常有些小毛病,但也没钱给她治,她都74了。娘家那边身体好着呢,虽然住得也不远,一年下来也就回去四五回吧。”(40岁-W-016)

其次,受“从夫居”传统、养儿防老观念、核心家庭结构及居住距离等因素的影响,多数已婚女性对老人并无照料支持。在被访的已婚妇女中,有10位表示对公婆几乎没有照料,有20位表示对娘家父母没有照料。

“父母不需要我照顾,我还有两个弟弟,他们负责。 ”(48 岁-W-002)

“娘家在甘肃,太远了,一般不回去。父母和我弟一起住,儿子养老嘛。”(40岁-W-020)

需要强调的是,已婚女性倾向于认为,身为儿媳,自己已向公婆提供了日常及病期的生活照料;身为女儿,却极少向娘家父母提供生活照料。但是,对老人访谈资料的分析却有不同发现:虽然农村老人的日常生活照料主要依靠自己和配偶,女儿也很少在日常生活照料中给予帮助,但是在老人生病期间,如果女儿居住距离近,且经济条件允许,女儿提供的照料则明显多于儿媳。这反映出农村家庭的代际关系,尤其是公婆与儿媳之间、父母与女儿之间的关系是微妙且复杂的。

“生病有老伴、女儿照顾着。”(60岁-W-025)

“看个病就是女儿陪着去。”(66岁-W-009)

“最孝顺就是两个女子了。他爸到西安看病,小女儿把老汉拉去,陪着检查,最孝顺。男娃……心远,他还有媳妇儿了。”(72岁-W-008)

(三)情感支持特征

一般认为,支撑代际赡养的至少有两套系统:一是以规范、责任、身份等为基础的系统;二是以情感(包括亲情、情分、恩情等)为基础的系统。[16]儿媳和女儿分别是这两套系统的典型代表,在向公婆和父母提供情感支持方面体现得尤为突出。

婆媳关系是影响家庭稳定和老人精神状况的重要因素。在提及婆媳关系时,老人的态度一般比较隐晦、不愿多言;身为儿媳的已婚女性表示,因生活理念、方式、习惯等存在差异,与老人之间会有摩擦和矛盾。因为公婆与儿媳之间没有抚育之情,情感联系相对薄弱,即使是与老人同住或距离较近的儿媳也很少关注老人的精神需求,她们普遍认为提供物质支持就够了。

“一天三顿热饭能照顾好就不错了,他们(老人)也就很高兴了。俗话说久病无孝子,只要子女天天管着她吃喝就很好了。”(43岁-W-004)

“有的老人知足了就觉得不管怎么都行,不知足了就觉得这么的也不行,那么的也不行,他好像老觉得不满足。 ”(51岁-W-001)

与儿媳相比,女儿与父母之间有着更深厚的血缘亲情,在精神关照上更加主动。调查中,我们询问了已婚妇女看望和电话联系双方老人的情况,发现了明显的源自女儿和儿媳身份的差异。

“一般不去看望婆婆,就是过年的时候回老家一起过个年,过完年就回来了;经常去看望母亲,怎么能不去呢,老人老了会经常念叨我们。”(47岁-W-004)

“(婆婆那边)我电话打得少,因为他儿子多嘛,个个都厉害,我不存在。(父母这边)老两口身体不好,我哥又比较懦,我打电话打得比较多。”(31岁-W-015)

已婚女性基于双重身份的赡养差异在生活照料和情感关怀的主动性上体现得更加明显。作为儿媳,已婚女性常将赡养公婆视为一项任务,这导致了她们对老人生活照料上的被动和精神慰藉上的缺失;而作为女儿,已婚女性是父母获得情感支持的最主要来源。

五、农村家庭养老供需状况的原因分析

(一)家庭伦理因素

1.老年父母的责任伦理

责任伦理认为,老年人只强调自己对子女的责任和义务,对子女不计回报地付出;对子女不能尽孝也给予宽容,并力图在经济、生活照料和精神慰藉方面尽量依靠自己或配偶,以减轻子代的赡养负担。[17]农村老人在经济、生活照料和情感上表现出对子女的低需求,反映了在代际责任伦理驱动下老人的自我牺牲。他们更多是将自身置于子女家庭的从属性地位;当子女的经济资源尚不能满足其小家庭的需要时,处于从属性地位的老人不得不默默掩藏自身的需求,并表现出对子女小家庭经济生活现状的理解和担忧。

2.成年子女的伦理转向

伦理转向是指成年子女在家庭资源分配时优先将资源分配给子代,而老人不再是其首要考虑对象。[18]伦理转向带来的家庭资源分配“下位优先”原则是已婚女性对老人赡养不足的重要因素。对已婚女性而言,她们并没有因为逃避或减少对老人的赡养义务而生活得更好;她们只是将更多的家庭资源用于子女的教育、发展以及成家上。事实上,伦理转向和子代优先的分配原则是农村老人和成年子女的共识,他们都认可以下代为中心的资源分配原则。

总之,随着家庭结构日趋核心化,在老年父母责任伦理和成年子女伦理转向的共同驱动下,老人对家庭养老的低需求和子女对家庭养老的低供给同时发生;农村老人家庭养老的需求和供给在低水平上基本维系均衡,并使得家庭养老虽然被弱化却没有发生明显的代际冲突。

(二)社会习俗因素

1.养儿防老的传统观念

随着女性经济的独立和家庭地位的提高,家庭养老“女儿化”倾向在部分农村地区已经凸显。[9]受父系继嗣制度的影响,农村养儿防老的传统观念依然根深蒂固。儿子被视为养老的主要保障,已婚女儿只肩负提供情感慰藉和日常照料等辅助性养老义务。[6]一方面,从老人角度来看,老人依然将儿子视为养老的主要依靠,尤其在经济欠发达的Z村,养儿防老的观念更加固化,即使儿子没有提供养老支持,儿子这一角色本身就给予了老人归属感。

“我有六个女儿,只有一个儿子。我那一个儿是我的命根子,我老了还是靠我儿呢,对吧,老了那儿子在家他还会掌门。”(82岁-W-021)

另一方面,从已婚女性角度来看,她们将养儿防老的观念内化于心,认为赡养老人是儿子的责任,强调“父母靠兄弟,兄弟应如何”;女儿由于并不继承老人的财产,因而自然免除了其赡养老人的义务。在她们看来,女儿在家庭养老中扮演着辅助性角色,通过购买衣物、携礼品看望、情感交流、生病照料等为老年父母提供补充性支持。

“女子一般就给她妈买点衣服啥的,儿子给钱。”(51岁-W-001)

“他们(娘家父母)有我兄弟养,他们钱够花,我也不用给钱啥的。”(40岁-W-006)

2.多子分家的传统习俗

分家是农村的传统习俗,在多子家庭中更普遍,常表现为兄弟婚后依次从父代家庭中分裂出去。[19]在陕西农村,分家后赡养老人的责任主要由某一个儿子(媳)承担。对于分到老人的儿子(通常是小儿子),其妻子不得不与其共同承担起这份责任。对于没有分到老人的儿子,其妻子自认为免除了这份责任,逃避赡养责任的现象时有发生。她们多是将对公婆的赡养视为一种任务,而非出于亲情的感化。

“当初分家的时候把我分给老二家,就不能再去其他儿子家了嘛。最多是接我去他们家住几天,我就回老二家了。”(74岁-M-017)

“当年人家分家的时候分到我们家,就归我们家管了。他们(老人的其他儿女)都说不关他们的事。”(55岁-W-021)

(三)社会经济因素

1.打工经济背景下的生计选择

持续不断的城乡人口流动极大地动摇了农村家庭养老的社会基础,给农村老人家庭养老带来了极大冲击。[20]在打工经济背景下,农村已婚妇女的生计安排主要包括异地务工和就近就地务工。[21]一方面,部分年轻女性离开家乡外出打工,由于身处异地,她们难以向留守农村的公婆或父母提供生活照料。另一方面,部分较年长的中年女性即使居住在农村,也多处于半工半农状态,即在农闲时多选择就近务工。[21]因此,即使与老人距离较近,她们也常常没有时间来照顾公婆的日常生活。

“我和老公经常在温州打工,也就今年生了老二才在家多待一段时间。这里(本地)不赚钱嘛,温州工资比较高。 ”(31岁-W-015)

“家里五亩地呢,主要种植小麦,闲的时候就在周围打打工。 ”(43岁-W-003)

2.资源有限情形下的无奈之举

家庭经济条件是制约已婚女性向老人提供养老支持的重要因素。在本调查中,部分已婚妇女不断强调家庭经济条件的制约和现代社会家庭压力增大的无奈。受学历和地域限制,农村留守妇女的主要经济来源是务农与打零工,子女教育和成婚是家庭最主要的支出项目。在家庭资源有限的情形下,受资源分配子代优先观念的影响,已婚妇女很少再有额外的经济资源提供给老人。

“家庭压力就特别大,我也没啥经济来源。儿子没结婚,要找个媳妇,谈下来的钱特别多。以后老人要是去世了,又是一笔不小的开支。”(51岁-W-001)

“我兄弟有车有房,我这边也不太好,我一月一千块钱,(平时)就是(给老人)买件衣服,别的我也没啥办法。 ”(41 岁-W-006)

3.交换原则基础上的经济补偿

现代家庭的代际关系是抚养—赡养模式和交换模式的并存与互补,交换关系的存在为赡养关系的维持打下了基础。[22]老人能否提供有价值的交换是其能否获得养老支持的重要因素。那些能够为公婆提供主要经济支持的女性基本上都与老人同住,她们常常共同负担家务、农活和生活开支。另外,老人也常常因为照料孙子女而获得更多来自子女的经济补偿。

“开支都有娃给呢,儿媳妇给,女儿也给,因为我给她们管娃。”(71岁-W-005)

“儿媳每个月给500元,主要给娃(孙子)买东西;我女儿(打工)远,她也有个娃在我这儿,也给钱,平时回来也给买点东西。”(60岁-W-012)

六、结论和启示

(一)结论

基于陕西省农村老人和已婚女性深度访谈资料,对农村老人家庭养老需求与供给状况及其原因的分析发现:

第一,农村老人的家庭养老需求表现出了总体上的低水平和被动化特征以及对象上的差异化特征。尽管农村老人客观上存在着经济、生活照料和精神慰藉方面的需要,但主观上却表现出面向子女的低水平养老需求。他们通过家庭养老需求的自我抑制来实现不给子女家庭“添麻烦、加负担”的想法,这在本质上也是他们对现实生活压力的无奈表达。此外,农村老人的情感需求还表现出对象上的明显差异,即面向儿子和儿媳的低需求和面向女儿的高需求。

第二,身兼双重角色的农村已婚女性在家庭养老供给上表现出低水平的总体特征和明显的角色差异。农村已婚女性对娘家和婆家提供的家庭养老在总体上处于低水平。尽管已婚妇女家庭养老低水平供给与农村老人家庭养老低水平需求从表面上看处于平衡状态,但是表面的平衡下却掩藏了农村老人家庭养老的现实困境和潜在危机。同时,已婚女性为娘家和婆家提供的养老支持存在明显的角色差异。作为儿媳,受传统养儿防老的观念影响,已婚女性将赡养无抚育关系的公婆视为任务或负担,并提供了多于娘家父母的经济支持和生活照料;而作为女儿,她们将赡养具有抚育关系的父母视为分内的义务,对娘家提供的精神慰藉也明显强于公婆。因此,农村已婚女性对老人的家庭养老支持突出表现为基于血亲关系的主动型情感支持及基于姻亲关系的被动型经济和照料支持并存的特征。

第三,农村老人家庭养老的需求特征和已婚妇女家庭养老的供给特征是家庭伦理、社会观念习俗和社会经济发展等多种因素综合作用的结果。首先,农村老人家庭养老的低需求反映了在责任伦理驱动下老人更倾向于自我养老,以减轻子女家庭负担;已婚妇女家庭养老的低供给反映了伦理转向驱动下成年子女家庭资源的代际分配将优先考虑子代的需求,以保障其生存发展。其次,受养儿防老观念和多子分家习俗的影响,农村老人家庭养老需求的满足多以儿子为主角,而女儿和儿媳则处于配角地位,且存在角色差异。最后,打工经济背景下外出务工是农村女性的生计选择,地理距离和时间精力成为制约其向双方父母提供生活照料的关键因素;在家庭压力增大而资源有限的情形下,已婚妇女遵循子女优先原则进行资源分配亦是无奈之举,为老人所理解,成为农村社会普遍现象;老人力所能及地帮助子女做家务、看孩子、干农活,以减轻家庭压力,子女向老人提供经济支持作为回报或补偿,这反映了代际交换原则在农村家庭养老中的普遍性。

(二)启示

基于以上分析和讨论,本文认为,全面推进乡村振兴战略,将加快乡村产业振兴和加强农村精神文明建设相结合,是解决农村家庭养老问题的根本。

一是加快壮大乡村产业,为满足农村老年人家庭养老需求提供保障。加快发展乡村特色产业,发展壮大县域经济,鼓励农民工返乡创业等,是满足农村老年人养老需求的重要保障。一方面,经济保障是保障农村老人老有所养的首要条件。[23]乡村特色产业和县域经济的发展,提供了更多就业和创业机会。这既有利于提高农民收入,增强子女对父母的经济供给能力,实现农村老人老有所养;同时也有利于为有劳作能力的中低龄老人提供就近就地工作机会,提高他们的自我养老能力,做到劳有所养。另一方面,乡村和县域经济的发展,有利于形成流出地巨大的拉力,吸引更多的青壮年劳动力返乡就业和创业,这既为乡村振兴战略的推进提供了人才支撑,同时也有利于他们就近照顾家庭,减少农村留守老人规模,并进一步满足农村老人的照料需求和情感需求,使其老有所依。

二是加强精神文明建设,倡导传统伦理道德的教化作用。“孝”是中华传统文化的核心,也是农村家庭养老的文化基础。[24][25]研究发现,当前孝道呈现式微和衰落的趋势。[26]2019年中央一号文件也明确提出“对孝道式微、老无所养等不良社会风气进行治理”。因此,亟须在全社会范围内倡导家庭孝道文化,让每个人明白尽心尽力赡养老人是作为儿女义不容辞的义务,不能放弃或免除;对于无法律赡养义务的儿媳也应该鼓励、引导其尊老、敬老、爱老、养老,摒弃个体主义思想,以端正其赡养态度,规范其养老行为,从而保障农村老人的生活福祉。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析