高等医学院校职业实用性体育教学研究

王成龙,高松龄

(福建医科大学 体育教研部,福建 福州 350122)

为推进健康中国建设,提高人民健康水平,中共中央、国务院根据党的十八届五中全会战略部署,于2016年10月25日印发并实施《“健康中国2030”规划纲要》,健康教育也随之上升到国家战略层面。高等医学院校作为健康教育的前沿阵地,是建设“健康中国”的主要路径之一。随着教育改革事业的发展,体育教学的功能不断延伸,高等医学院校体育教学的功能取向更应该发生战略性改变,在完成学校体育教学目标的前提下,参考医学生未来职业发展需要,结合本专业课程,制定适合高等医学院校的特殊教学方案。职业实用性体育教学是在原来普通体育课教学的基础上,结合职业需要或工作特点,即工作岗位对知识、素质及技能的要求,通过改革教学内容、形式、方法和手段等,开设的针对职业实用性的体育教学,满足职业者在未来职业中对身体素质、心理素质和社会适应能力的需求[1]。

一、医学生未来职业特点及基本素质要求

(一)医学生未来职业去向及岗位特点

根据教育部《普通高等学校本科专业目录》对医学专业的分类设置,医学专业包括基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、中医学、药学、医学技术类、法医学和护理学专业。从医学生就业指导中心获得的数据分析其未来就业的工作去向和主要工作职能,以临床、护理、药学、医学技术专业为例,医学生未来主要工作去向为医院、社区医疗机构、康复机构、医学检验机构、科研所、医学院校等,承担医疗、康复、科研、教学等工作任务,且不同专业未来职业岗位不同,工作内容不同,对其力量、耐力、速度等身体素质要求也不同,并普遍存在工作节奏快、压力大等特点。尤其以临床和护理专业岗位最具代表性,大部分从业人员工作时间没有规律,日夜颠倒,脑力劳动和体力劳动强度远远高于其他行业。

(二)医学生未来职业素质要求

1.过硬的职业身体素质。身体素质是体质健康的核心内容。医学生未来职业主要从事一线医务工作,身体素质直接关系到医学生能否承担各项繁重的工作任务,只有不断提高自身的身体素质,才能胜任未来工作。

2.良好的职业心理素质。医学生职业心理素质是医学生为准备从事医疗相关工作所需具备的职业价值观、职业认知度、职业道德等各种心理品质的总和。医学生良好的职业心理素质是考量其能否适应未来医生或相关职业的基本要求。这种心理素质包括面对各种压力时的自我调适能力,也包括对工作中服务对象心理活动的把控能力。

3.全面的社会适应能力。社会适应能力是个人与其他个体、环境等变化过程中的各种因素和谐共处的执行能力,从某种意义上来说,即社会交往能力、为人处世能力和人际关系能力。医学生尤其是临床医学专业的学生经常面对持续数小时甚至数十个小时的手术,不仅对身体素质是极大的考验,而且还要与其他医护人员的相互配合才能共同完成。这同体育运动中,与队友共同赢得一场比赛有异曲同工之妙。

二、高等医学院校开展职业实用性体育教学的作用

人才培养模式如何满足社会医疗健康服务的需要,如何符合医学生未来职业发展需求,是高等医学院校教学改革的方向[2-3]。体育教学是现代高等教育体系不可缺少的重要组成部分,更应紧跟改革步伐,发挥其更深层次的内涵和功能,为培养实用性、创新性人才发挥应有的作用。针对医学生开展适应未来职业发展中所需的职业实用性体育教学能使其养成终身体育习惯,快适应工作岗位高强度的要求。

(一)提高医学生身体素质,适应未来职业需求

近几年来,医生猝死的新闻时有报道,职业特点使得很多医生都处于高负荷工作状态,身体和心理承受着巨大压力,但是医护人员对于自己健康的关注并不高于其他非医疗行业人员[4]。通过适当锻炼增强自身体质,借助运动排解工作压力,无疑是一种最经济最健康的方式。因此,在高等医学院校开展职业实用性体育教学,使学生具备未来职业发展所需要的一般身体素质及职业身体素质[5],对于提高医疗服务质量和效率、减少职业病发生、适应未来职业需求具有现实意义。

(二)拓展医疗服务范围,提供全面健康服务

随着人们健康意识的不断增强,有病治病已经不能满足人们对健康服务的要求。“未病先防,已病防变,愈后防复”的养生理念越来越深入人心,健康评估检测、膳食调理、运动康复、健康咨询等健康管理服务产业也悄然兴起[6]。医学生未来职业中面临的不仅仅是病人,还有许多未见明显临床表现或症状的“亚健康”群体可能成为主流的服务对象。而“治未病”在中国数千年文化中有着丰厚的理论和实践基础。五禽戏、八段锦、易筋经等肢体活动与呼吸吐纳相结合的健身功法,作为医疗体育内容,更应该在高等医学院校体育教学中广泛开展,发挥更为重要的价值。作为未来医务工作者,学习和掌握必要的医疗体育方法和技能,可以拓展未来职业中的服务范围,提供更全面的健康服务。

(三)养成体育锻炼习惯,培养终身体育观念

传统体育教学长期受应试教育及评价方式的影响,以学科成绩作为学生体育能力的最终考核方法,缺少发展意识,这与体育锻炼习惯的养成和终身体育观念相悖。学校体育是培养终身体育意识和行为的重要阶段,体育兴趣和习惯只有在不断参与中养成,作为公共课程的体育课程只有通过不断丰富内容和形式,贴合锻炼者的需要,使其能够获得更多对自己未来职业有所帮助的知识和技能,从体育运动中获益,才能引起更多人的参与和关注。职业实用性体育教学需从学生未来职业发展出发,所学内容与自身生活和未来工作息息相关,具有广泛的实用性,能充分调动学生积极参与体育锻炼的兴趣,对于养成体育锻炼习惯,培养终身体育观念起到良好的引导作用。

三、高等医学院校职业实用性体育教学实践策略

(一)明确目标,创新体育教学观念

教学观念和教育思想是体育教学的指导方向,也是教育改革的突破点。目前,高等医学院校普遍依据普通高校体育课程目标要求来设置体育课程,始终坚持“健康第一”和“终身体育”的指导思想,这也是体育教学改革不能违背的中心目标[7]。医学院校是培养医学复合型人才的专业院校,医学生肩负着医疗卫生和健康生活两大社会发展重任,这要求医学生不但要有精湛的医术,还必须具备强健的体魄来担当重任。高等医学院校体育教学还应培养医学生指导疾病人群康复锻炼、开具医学和运动“双处方”的能力[8]。因此,高等医学院校应结合医学专业特点,以医学生未来职业发展需要为目标开展体育教学,通过“体医结合”,建立起体育与医学、体育与医学生未来职业之间的桥梁,为学生提供符合职业需求的体育知识、身体素质和运动技能储备等。

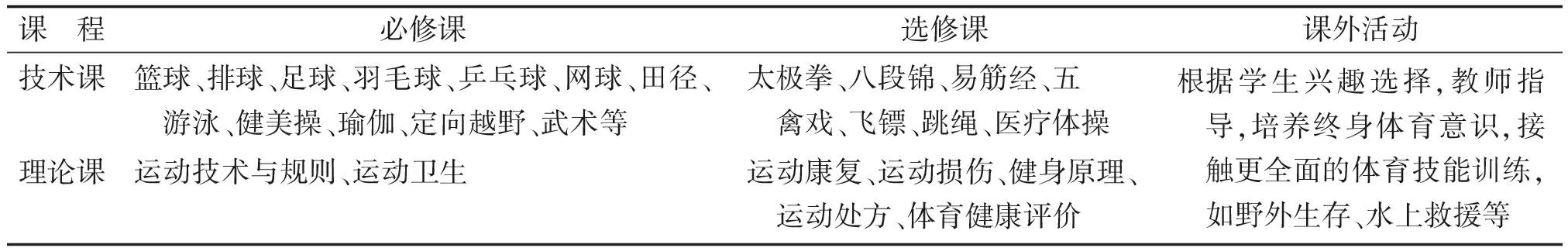

(二)内外兼修,技术与理论教学并重

高等医学院校体育课应充分考虑学校教学条件,尽可能地发挥校本资源。通过必修课、选修课、课外活动相互结合的形式,技术与理论内外兼修,尽可能完成职业体育教学目标的要求。(1)必修课:以大众体育项目进行教学,如篮球、足球、排球、羽毛球等,完成基本身体素质、运动技能和体育理论知识教学。(2)选修课:依据医学专业特点,侧重职业实用性教学,筛选与医学保健康复有关的运动项目,如太极拳、八段锦、易筋经、五禽戏等,开发学生职业实用技能;深化“体医结合”理论教学,向学生介绍运动康复、运动损伤、健身原理、运动处方、体育健康评价等内容。(3)课外活动:根据学生兴趣爱好,开展一些时尚运动,如野外生存、水上救援等,通过教师指导,接触更深层次体育技能训练。课外活动是培养学生终身体育意识的重要环节,学生应根据自身兴趣参与1~2项运动项目,不断练习,为终身体育奠定基础[9](表1)。

表1 高等医学院校职业实用性体育课程设置

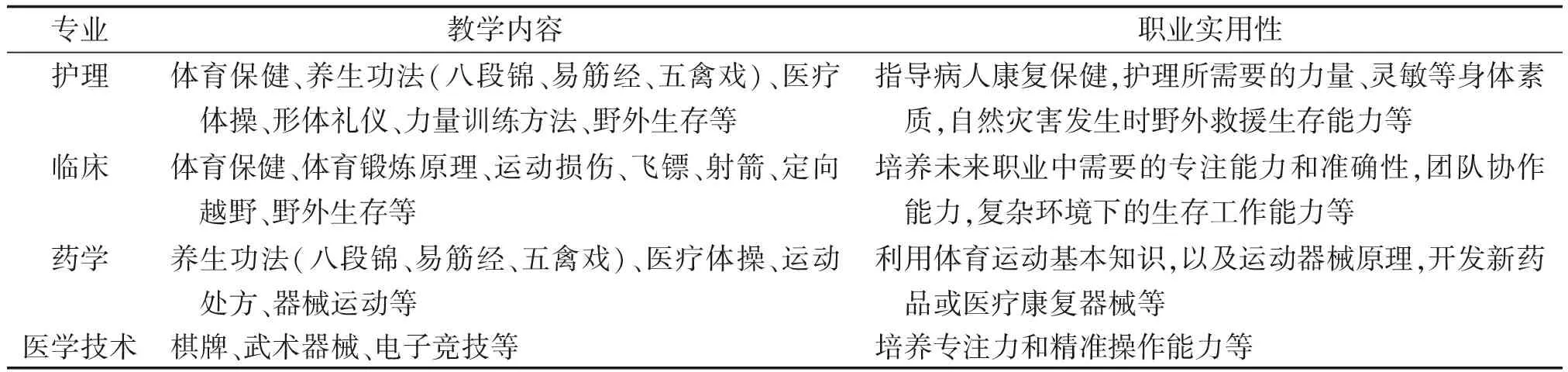

(三)研究教材,开发职业实用性体育教学内容

从医学生未来职业特点可以看出,不同专业学生从事的岗位特点不同,所需要具备的身体素质或职业素质也有所差异,如有的需要长时间工作的耐力,有的需要一定的力量,有的需要良好的心理素质和专注力等[10-11]。因此,可根据不同专业特点,围绕医学生未来职业素质需求,把各专业未来工作岗位的劳动形式、工作环境、工作性质等作为影响因素,选择、开发和创新高等医学院校职业实用性体育教学内容(表2)。

表2 高等医学院校职业实用性体育教学内容举例

(四)体医结合,创新体育教学模式

培养“体医结合”的复合型综合人才是我国健康事业发展的人才需求,医学生作为医务工作者的后备军,更应该认识到“预防保健为主,医学治疗为辅”的全民健康服务理念[12-13]。高等医学院校的体育教学应该秉承这一思想,创新教学模式,充分发挥医学专业资源和优势,不仅让学生学会自我健身的能力,还应具备指导他人通过合理运动预防疾病,提高健康水平的能力。如在体育课教学中,可以列举一些体育疗法治疗疾病的典型案例,利用所学医学知识和体育课中的亲身体验,加深对体育运动的认识,掌握科学锻炼的方法,积累康复治疗技能;在专业教学中穿插医疗体育理论、运动损伤防治与处理、运动处方等与运动相关的教学内容,提高学生自我健康锻炼的意识和兴趣,为未来职业发展提供知识储备。体育教学与专业教学相辅相成,以健康为主线,以学生未来职业发展需求为目标,从而真正体现高等医学院校“体医结合”的办学特色。