普通高校大学生课余游泳训练的实践与探索

孙 通,高松龄

(福建医科大学 体育教研部,福建 福州 350108)

课余训练是学校利用课余时间对学生进行专项体育训练,它对增强学生体质、提高运动技能水平有着显著的作用,在学校体育中有着重要的地位[1]。普通高校课余训练是以在校大学生为主体,通过运动队形式组织学生进行有计划的训练,而课余训练运动队成立的基本目标就是全面提高学生的运动竞技水平,并获得优异的竞赛成绩[2]。为备战第十六届省大运会游泳比赛,福建医科大学游泳队经过7个月的课余训练,在决赛中共获得6银、3铜,在17所参赛院校中取得团体总分排名第四的成绩。由于我校学生均为统招生,初始竞技水平普遍不高,再者医学专业课程繁重、课余训练时间有限,因此,笔者对如何提高我校学生的游泳竞技水平进行了深入的分析和具体的实践研究,旨在进一步促进高校游泳运动的普及,为普通高校课余游泳训练提供参考依据。

一、课余训练的具体实施

(一)我校游泳队的基本概况

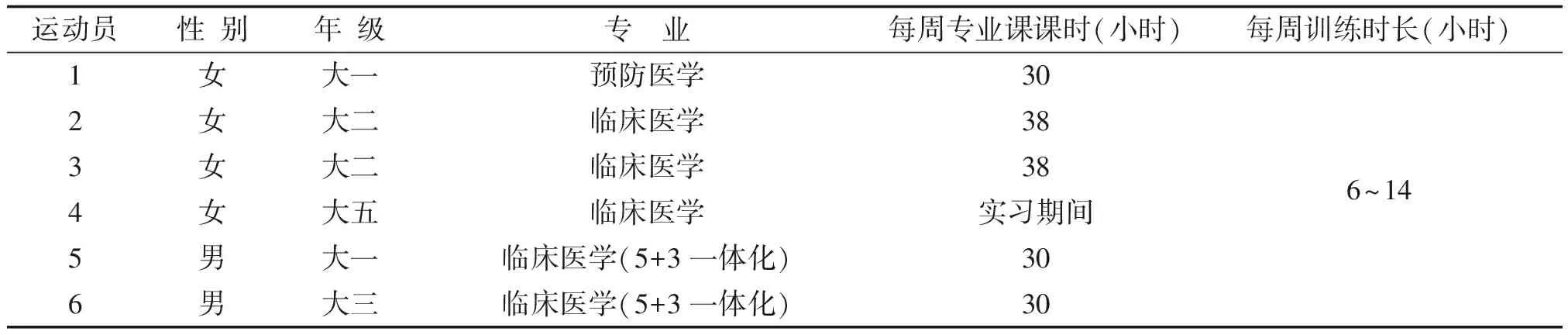

我校以培养高素质的医学人才为总目标,注重培养学生专业素质和人文素质,促进学生全面发展。为备战第十六届省大运会游泳比赛,学校积极组建参赛队伍,从全校学生中层层选拔,最终选定6名学生组建校游泳队(表1)。由于受到招生制度、课程安排、场地设施等限制,我校游泳队呈现出以下特征:(1)队员游泳基础水平不高。他们均为非专业游泳运动员,只是游泳爱好者。(2)训练时间不足。队员均来自医学专业,每周要花费大量精力在专业学习上,只能利用课余时间安排训练。(3)训练条件有限。游泳队以校内室外游泳池作为主要训练场地,而室外训练场地极易受到天气等外部因素的影响,导致训练的延迟或中断。

(二)课余训练方案的制定

笔者依据本次游泳比赛的赛程安排,结合校游泳队特征制定训练方案。由于预赛安排在7月份进行,预赛单项前8名方有资格进入10月份的决赛,因此,结合队员们的专业课程,安排3~7月份为预赛阶段训练、9~10月份为决赛阶段训练。两个阶段的训练计划均遵循“训练周期”理论中的大周期训练计划原理,将训练划分为三个周期:一般训练周期、专项提高周期和赛前调整周期[3]。

具体训练方案如下:(1)通过理论讲解使运动员充分了解游泳训练的基本原则,并针对运动员的游泳专项技术进行改进。(2)运动队的训练时间为下午第9节课结束后的1.5~2小时,平时一周集中训练4~5次,其余时间由队员根据专业课程安排,适当增加专项身体素质训练。暑假期间(7月份)进行强化训练,每周训练课增加至6~9次。(3)为科学调控运动员训练,保证其能以良好的身体状态完成训练计划,在训练过程中即时评定运动员的训练状态(高强度训练后的即时心率),并持续跟踪评定运动员的疲劳程度(训练后隔天的晨脉)。

表1 6名参赛运动员基本信息

(三)课余训练的实践内容

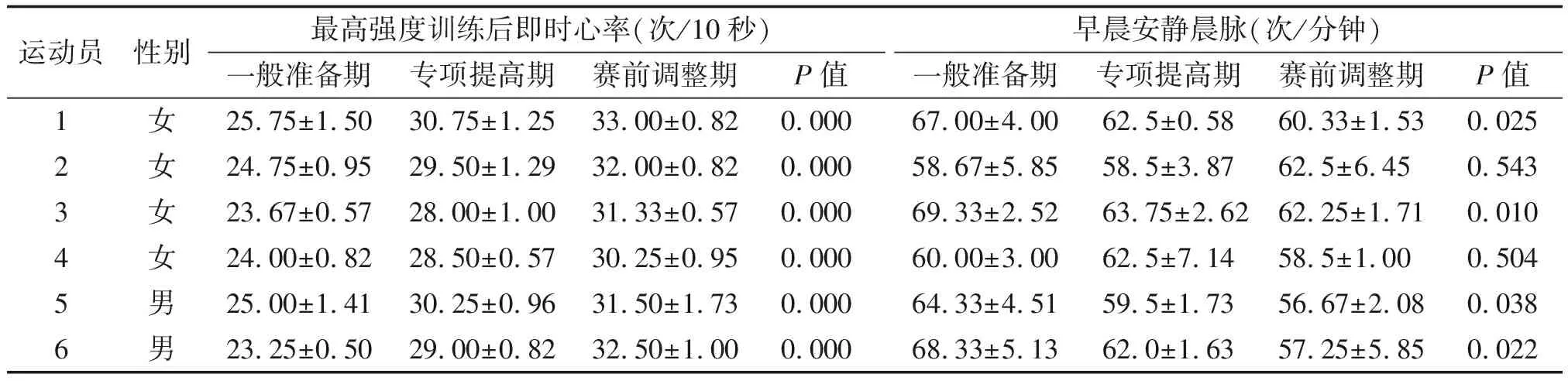

合理控制运动负荷有助于实现运动训练的科学化。在各训练周期开始前,运用训练强度公式评定运动员在不同强度时的预估成绩,能较好对各种训练方法中的不同强度要求进行合理控制。训练强度公式:X=T +T (100% -S),X代表训练强度所需达到的成绩,T代表运动员项目最佳成绩, S代表训练强度百分比[4]。例如,某运动员50米自由泳最佳成绩为30秒,要求90%强度的50米训练应达到的成绩为33秒。通过运动员的心率指标则可实时监控运动员的运动负荷。有研究表明,当心率在120~190次/分时,心率与运动强度呈线性关系,借此可量化训练对机体的刺激程度。本次训练通过测定强度训练后的10秒即时心率来评估运动员的身体状态,并作为调整训练计划的依据。训练结束后至下次训练开始前,则通过观察运动员的精神状态,结合他们每天的晨脉和主观疲劳感来判断其疲劳程度防止出现过度训练[4]。

一般训练周期重点为提高身体素质、发展有氧代谢能力和改进游泳技术动作。提高运动员身体素质主要是通过克服自重的力量训练和加强游泳专项相关的韧带和关节囊柔韧性练习等陆上训练来实现[5]。力量训练通过杠铃卧推、引体向上及橡皮拉力增强上肢力量;利用仰卧两头起、悬垂举腿或平板支撑等发展核心肌群力量;通过耐力跑、蛙跳、负重下蹲提升下肢肌肉的耐受力。负重练习要求负荷重量不超过自身重量的80%,每次训练要求完成4~6组。水上训练通过中等强度自由泳或主项的间歇训练来提高运动员有氧耐力,并以中低强度的中长距离游固化技术动作。

一般训练周期后,运动员的有氧代谢能力发展到一定水平,即进入专项提高周期。本阶段的重点是突出训练的强度和密度,通过重复训练法与间歇训练法相结合,提高运动员的专项速度耐力水平。重复训练法是以高强度为核心,有效提高专项速度的训练方法[3],采用6~8组的主项比赛距离训练,强度要求在90%~95%,组间休息至心率基本恢复安静时的状态后再进行下一组训练。间歇训练法是提升专项耐力水平的有效手段,根据主项比赛距离调整运动量,如参加100米项目的运动员间歇训练计划为2组的8×100米,强度要求在90%~95%,间歇时间1分钟,即时心率控制在30次/10秒左右,组间采用5分钟的非主项放松游加速消除血乳酸[5]。

赛前调整周期训练的重点为“减量提质”,在逐步减少运动量的基础上,采用比赛训练法全面提高运动员专项所需要的体、技、战、心、智等各种竞技能力[3]。在训练中模拟现场竞赛,要求运动员按照比赛时预想的速度和技术,完成包括出发、入水后的衔接游、途中游、转身以及最后的冲刺触壁等环节,强度要求100%,即时心率控制在32次/10秒左右。赛前一周的训练,以突出训练强度为主,而运动量要减少至专项提高期的一半左右,以利于运动员集中精力完成强度要求,更好掌握比赛节奏。训练时间控制在90分钟以内,以降低训练中的体能消耗,保证运动员良好的竞技状态,有助于其超量恢复。

(四)课余训练的调控

在整个训练周期中,运动员心率监测作为调整训练安排的有效指标。训练后即时心率可以客观反映运动员的运动负荷程度,晨脉则体现运动员机能状态[6]。由于前期训练疲劳的积累,心率可能出现“异常现象”,具体表现为:运动员的晨脉数出现较大幅度的提高,同时主观疲劳感增加,在最大强度训练后的即时心率高于要求的控制范围,并且休息后的恢复心率也达不到安静时的标准。例如,某学生在赛前调整期中,晨脉数从前一天的53次/分突增至70次/分,最大强度训练后即时心率从30次增加至33,同时主观疲劳感增加,因此可以初步判定该队员出现运动性疲劳,要及时“降量减负”避免过度疲劳;经过2天的调整训练后,疲劳症状得到缓解,心率指标也基本恢复到正常水平状态。以决赛训练阶段心率监测为例,在三个训练周期里,随着运动强度的不断加大,6名队员的即时心率都呈现阶段性增高,其中4名队员的晨脉数出现逐渐降低趋势(表2),充分说明队员的生理机能逐步适应本次课余训练的运动负荷。

表2 运动员在各训练阶段心率的变化情况

二、课余训练的成效

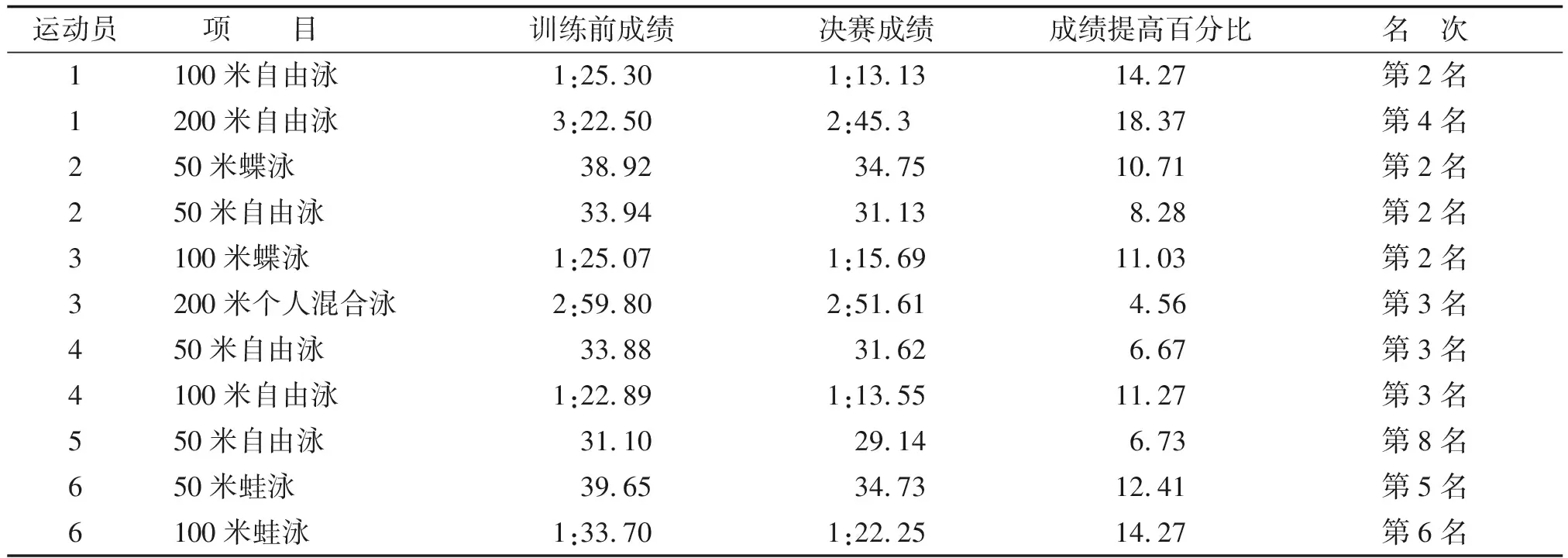

我校6名运动员在本次游泳比赛中共参加甲A组11个单人项目和2个团体接力项目的决赛(表3),共获得6银、3铜,在17所参赛院校中团体总分排名第4,优异的成绩离不开科学合理的课余训练。

本次课余训练是根据学生特征,通过制定周密的训练计划,从发展有氧代谢能力及改进技术的一般训练期,过渡至突出水上训练强度和密度的专项提高期,再到全面地提高专项所需能力的赛前调整期,使得学生能循序渐进地提高运动成绩。6名队员的个人项目成绩有显著提升,用配对t检验对比训练前后的成绩,差异有统计学意义(t=-9.908,P=0.000),可见本次课余训练能有效地提升运动员的竞技水平。然而,基础水平不同的队员成绩提升不一,导致队员的成绩提升幅度也有所差异。表现为:(1)无系统训练经历的运动员成绩提升明显高于有系统训练经历的运动员,例如某学生小学阶段在游泳队有过系统训练经历,在本次训练前200米个人混合泳成绩接近国家二级游泳运动员水平,训练后成绩提升4.56%,而另一学生无系统训练经历,在本次课余训练后,200米自由泳成绩提升18.37%;(2)50米项目训练后成绩提升幅度明显少于100米和200米项目;50米项目运动员训练前后成绩差值为(2.29±1.37),100米和200米项目运动员训练前后成绩差值为(9.73±3.24),两者比较差别有统计学意义(t=3.539,P=0.005)。说明本次训练安排对运动员专项速度耐力水平的提升更为显著。

表3 运动员训练前后成绩对比及决赛获得名次

三、课余训练的实践体会及建议

(一)实践体会

1.倡导学生体育活动是开展课余训练的前提。课外体育活动作为学校体育教学的有效延伸,不仅是学生坚持锻炼,提高身体素质的主要手段,还是培养体育特长,选拔体育骨干的主要阵地。游泳作为我校教学科目,深受学生的喜爱,群众基础深厚,本次参训的队员均是从校内比赛中选拔而来。通过开展多样化的课外体育活动,对参与的学生进行专项的课余训练,教会他们基本知识技能和科学锻炼身体的方法,培养坚持体育锻炼的习惯,增强身体素质,促进身心协调发展。

2.处理好学训关系是课余训练成功的保证。学生运动员既要学习文化课程,又要进行课余训练,要在不影响学习的前提下开展运动训练,如何处理好学习和训练的关系至关重要。本次课余游泳训练是以“循序渐进”为训练原则,在不耽误学生学业的前提下,每周安排训练时间6~14小时不等,明确每个周期的计划安排与运动负荷,通过监测最高训练强度后的即时心率与晨脉的变化,及时调整运动负荷,保证学生保持良好的身体机能和训练状态,最终成效显著。参训学生不仅在第十六届省大运会游泳比赛中取得好成绩,而且6名学生中2人获得校三等奖学金,1人考取硕士研究生。

(二)建议

1.提升教练员执教能力,调动其参训积极性。教练员执教水平和执教热情直接关系着学校体育竞技水平的发展层次[7]。高水平教练员不仅能调动学生参与体育训练的兴趣,还能提高学生体能和相关项目的技战术能力,有效减少运动训练中的损伤。目前,普通高校课余训练的教练员大多数由体育教师“兼职”担任,体育教师的专业多是体育教育,主要任务是体育教学,运动训练的知识有限[8]。建议通过多种方式为体育教师提供学习机会,例如教练员岗位培训、在职进修等,提升执教能力。合理安排“兼职”教练员的训练工作量,将课余训练计入教学的工作量,同工同酬;将课余训练纳入评先评优或职称评定的考核项目;给予课余训练成果显著的教练员一定的奖励等措施,调动教师参训积极性。

2. 建立有效激励机制,提高学生参训热情。动机是激励人行动的动力,它由需要和诱因决定。在体育活动中,每个学生对体育项目有着自己的独特认识、情感和行为倾向,他们的运动训练动机,直接影响着运动技术掌握[9]。课余训练不同于一般体育活动,是通过体育训练最大限度地挖掘学生运动员的潜能,以提高其竞技水平,需要学生坚韧的毅力、严格的自律和艰苦的训练。一旦学生在训练中遇到困难,产生训练动机的需要得不到满足,就很容易导致训练中止。建议在学习、情感、精神和物质方面给予参训学生一定的支持,提高他们参训热情。在学习上,合理协调学习和训练时间,给予一定学业辅导或综合测评加分;情感上,充分肯定参训学生在学习训练中所付出的努力,尽可能为他们排忧解难;给予在比赛中获得优异成绩的学生适当的物质奖励,对于学习、运动双优的学生可作为榜样进行宣传。

3.发挥高校科研优势,促进课余训练发展。普通高校拥有人才和设备等科研优势,可积极开展体育训练相关的多学科研究。体育训练研究是一个高度综合化的学科交叉过程,并非局限在某一领域,可横跨自然、人文和社会三大科学系统,涉及学科包括力学、理生化、营养、护理、康复、心理等。它研究何种训练对身体有利,何种训练方法最优良,以及对于大多数人来说,何种训练方法是他们能接受的[10],解决运动训练中实际问题。课余训练可以作为普通高校体育训练研究的试验田,以提高训练水平为目的,进行多学科、多视角、多目标、多方法的综合研究,共享各学科理论发展成果。