高等医学院校医疗体育教学现状与发展思路

梁 丹,王成龙,林建新

(福建医科大学 体育教研部,福建 福州 350122)

医疗体育属于运动医学的一个分支,也可以称作康复体育,是指患者为配合医学治疗,运用各种体育运动方法而采取的身体锻炼,综合临床医学处方来缩短康复疗程、提高治疗效果,医学界也把这种通过体育运动治疗疾病的方法称为体育疗法[1]。中国是世界上最早应用医疗体育的国家。早在公元前700多年,已经有了导引术、舞蹈等体育疗法的记载,汉墓出土的记载导引术技法的导引帛画是世界上最早、最完整记载医疗体育的珍贵文物。《后汉书·华佗传》中记载的我国后汉时期名医华佗被誉为“医疗体育的奠基人”,他认为“人体欲得劳动,但不得使极耳,动摇则谷气得消,血脉流通,病不得生,譬如户枢,终不朽也”,强调适度、科学的体育锻炼对身体健康的重要性。为了使头部、腰、身体和四肢等各个关节部位都得到锻炼,他在古代气功导引的基础上,利用个人医术心得与体育锻炼结合,模仿自然界中虎、鹿、猿、熊、鸟五种动物的活动姿态,创编出“五禽戏”,成为最早的体育疗法健身操[2]。五禽戏至今在我国养生康复锻炼项目中广泛流传发展。希腊、罗马等国对医疗体育的记载有很多,印度的瑜伽因为结合呼吸行气等方法,也受到各国的关注。

为推进健康中国建设,中共中央、国务院在印发的《“健康中国2030”规划纲要》中提出:将健康教育纳入国民教育体系,把健康教育作为所有教育阶段素质教育的重要内容。以学校为重点,建立学校健康教育推进机制。构建相关学科教学与教育活动相结合、课堂教育与课外实践相结合、经常性宣传教育与集中式宣传教育相结合的健康教育模式。高等医学院校作为健康教育的前沿阵地,是建设“健康中国”的主要路径之一,其体育课程如何结合专业及未来职业需求进行改革和发展,对于丰富体育教学理论和推动我国健康事业向前发展具有重要理论意义。

一、福建省高等医学院校医疗体育教学现状

笔者对福建医科大学(简称医科大学)、福建中医药大学(简称中医药大学)、厦门医学院、福建卫生职业技术学院(简称卫职院)、泉州医学高等专科学校(简称医高专)、漳州卫生职业技术学院(简称漳州卫职院)6所高等医学院校学生就目前体育课程内容、医疗体育教学内容等情况进行问卷调查,共计发放问卷601份,回收601份。通过Excel对所整理的数据资料进行分类处理。

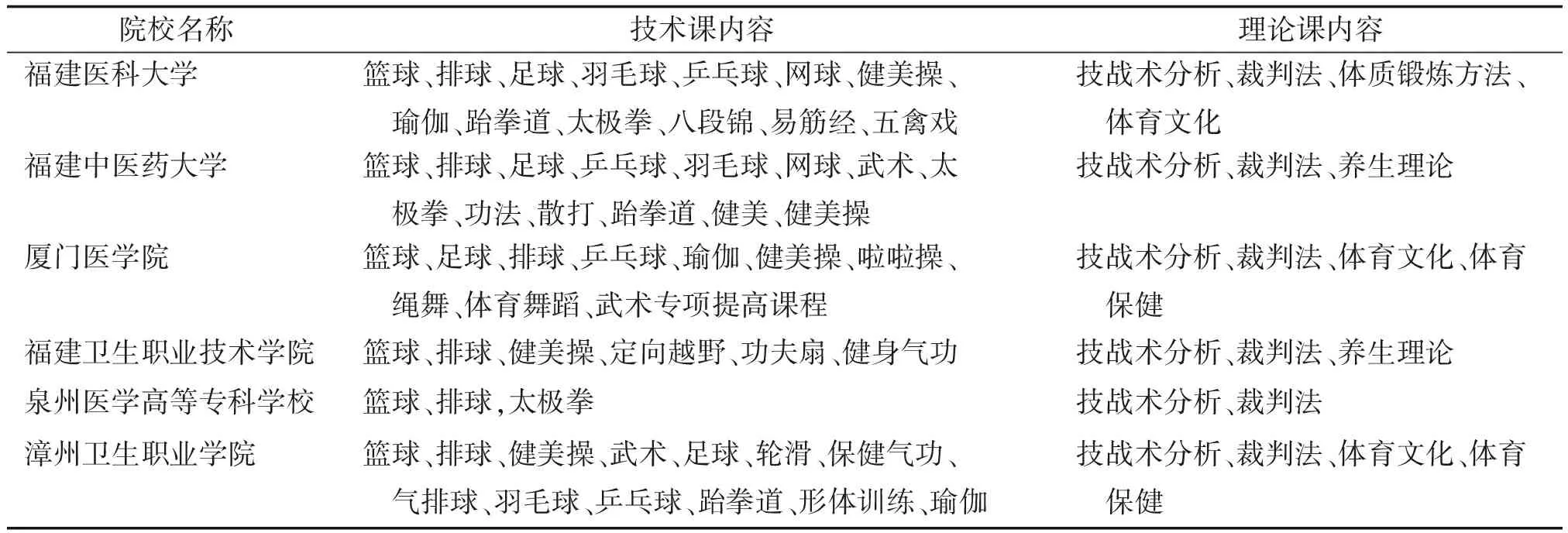

结果显示,福建省高等医学院校体育教学内容基本参照普通高校教学大纲,篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、健美操、太极拳是主要的教学内容,另外根据学生兴趣和学校自身条件适当增加一些项目,体育课程内容的选择和设置与非专业类院校差异不大,缺乏医学高等院校体医结合教学特色。相比之下,医科大学、中医药大学、卫职院、漳州卫职院的体育教学内容,在综合学校专业特点基础上加入了五禽戏、八段锦、易筋经、功夫扇等与医学知识容易结合的保健气功课程,学生学习兴致浓厚,收到很好的教学效果;且有3所学校派出体育教师参加过国家体育总局健身气功管理中心的培训。高等医学院校的学生对“体育学习的观念、福建省体育教学内容对自己未来职业需求的帮助”认识充分,学校和体育老师有必要针对医学生的职业需求选择和开发更多的体医结合教学内容。

体育理论内容对于提高学生运动认真水平、提升运动素养具有不可缺少的作用。通过理论教学,可以使学生掌握健身和运动文化知识。调查显示,6所医学院校体育课程理论教学内容主要包括技战术分析、裁判法、体育文化等单纯体育理论内容,或者简单介绍一些保健常识,能做到结合医学专业特色和医学理论常识的学校比较少,其中只有中医药大学因其专业特点偏重中医养生,能在体育课中很好地开展养生理论教学(表1)。

表1 福建省6所高等医学院校体育教学内容

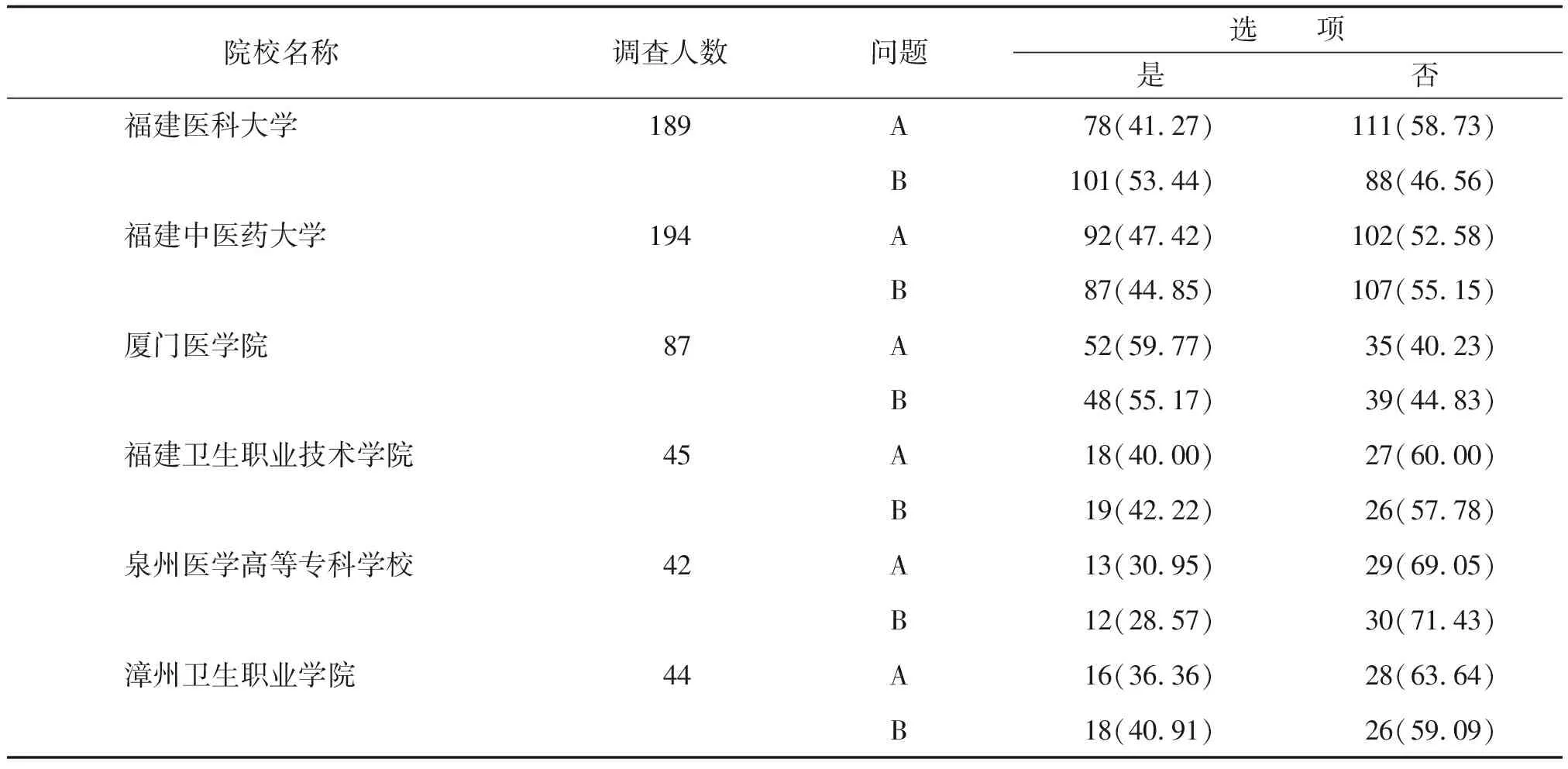

从学生调查情况来看,目前各医学高校体育教学受传统体育教学模式和教育观念的影响较深,大多还是以竞技项目为核心,学习形式也以技术学习为主,对体育理论及锻炼功能的教学内容传授较少(表2),对医疗体育的相关基础课程,如体育保健学、运动生理学、运动解剖学、体育康复疗法等的教学更是少之又少。学生在体育学习过程中只注重技术学习,缺乏对所学技术锻炼功能的深层剖析,使锻炼存在一定的盲目性,对体育锻炼中蕴含的医疗体育知识掌握欠缺,无法指导他人体育锻炼和开展医疗体育活动。高等医学院校的人才培养目标不应仅仅是培养治病救人的医疗人才,更应该是培养适应人类社会发展的健康指导人才,这类人才不但需具备高超的医学专业知识和技能帮助人们解除病痛,更需要有为健康人群提供科学体育锻炼方法的指导能力。然而,现存的体育教学内容和形式显然不能够满足人才培养需求,高等医学院校体育教学在体育健康指导人才培养过程中需合理调整教学目标和结构,以应对健康社会发展的需求[3]。

二、高等医学院校开展医疗体育教学的必要性

(一)医疗体育教学对医学生专业技能的促进功能

随着生活水平的提高,人们体育锻炼的意识不断增强,但由于缺乏专业指导,普遍存在一定的盲目性,难以有针对性地开展健康锻炼。医学人才不仅仅应该具有治疗疾病的专业水准,更应该具有预防未患之疾的手段,才能更好地为人类健康保驾护航。医疗体育的形式和内容丰富,其主要是以体育锻炼为手段,以祛病、康复和健身为主要目标,医学生在本专业基础上接受医疗体育教学,掌握通过体育锻炼预防、治疗和康复某种疾病的方法(如医疗体操、医疗运动、器械运动、太极拳、保健操等),拓展医学教材之外的技能,丰富医学专业知识,进一步提高自身业务水平和为人民大众健康服务的本领[4-5]。中医药大学附属第三人民医院为推动健身气功的普及率和大众化,医护人员结合中医养生文化于每周一、三、五、六上午10点在医院大厅举行八段锦、易筋经等功法演练,让全社会共享健身气功带来的健康与快乐,收到患者和家属一致好评,也成为医疗体育服务社会的典型。

表2 福建省6所高等医学院校医疗体育教学学生调查情况表 (n,%)

问题A:现有体育教学内容是否对未来职业发展有作用;问题B:体育课中,体育教师是否结合医学知识进行“体医结合”教学。

(二)国家健康事业的发展对医疗体育人才的需求

伴随社会的发展,参加体育锻炼,保持身体健康,成为人民群众的主要生活方式和消费方式之一,社会大众对体育的期望值也越来越高,医疗体育对健康的作用置于重要位置[6]。然而,普通民众对于体育锻炼的认识和理解仍停留在对于技术动作的简单模仿上,对于动作的健身原理以及如何根据个人实际健康状况选择锻炼方式、制定活动强度等方面缺乏科学性和针对性的指导。因不合理锻炼导致运动损伤,甚至影响健康的事例屡见不鲜,大大影响了体育锻炼功能的发挥。目前,我国社会体育活动指导力量远远不能满足人们从事体育锻炼对专业人才的需求,现有的体育指导人员也偏向于体育专业院校毕业生、退役运动员等体育类专业人才,他们大多对于医疗体育知识和原理的掌握基础薄弱,较难做到从竞技训练到健身指导的快速切换。因此,高等医学院校应凭借专业院校的优势,通过体育课程和医学专业课程结合,培养适合国家健康事业发展的复合型人才,使他们不仅掌握自我锻炼和强身健体的能力,更应具备指导他人健康的水平。

(三)高等医学院校开展医疗体育教学的优势

在高等医学院校的体育课程中融入医疗体育教学,其强大的医学专业基础是最大的优势,体育课程作为高等教育的必要组成部分,为两者的结合提供前提条件。体育学和医学虽然是两个不同的学科,但是它们为保障和促进人类健康服务的着眼点是一样的。从专业课程设置来看,医学专业知识中有很多内容,例如人体解剖学、生理学、人体形态学实验、传统康复学、免疫学等临床医学基本理论知识和技能,都可以用来为体育参与者在身体形态、锻炼计划等方面给予指导。体育学中的基础理论课程,如运动解剖学、运动生理学、运动生物化学、运动生物力学等,与医学专业同类课程基础理论也是一致的。所以,高等医学院校通过体育课程系统传授体育概论、体育保健、体育康复等方面知识,具有极佳的专业优势;学生通过理论与实践的结合,可以熟练地掌握体质测试的方法,依托体育锻炼的医学原理,根据病人实际情况开设运动处方,开展体育疗法,科学地、有针对性地指导他人进行康复锻炼。因此,合理调配医学专业课程的进度,融入医疗体育教学的内容,是高等医学院校开展医疗体育教学的突破口。

三、高等医学院校开展医疗体育教学的思路

(一)明确医疗体育教学目标

新世纪高校大学体育课程目标包括身体健康目标、运动参与目标、运动能力目标、心理健康目标。医疗体育教学目标不能脱离体育课程总体目标,不能“只医疗,不体育”,厚此薄彼,其最终目的是培养学生的医疗体育技能。这里的技能包含两层涵义,一是学生要学会医疗体育的技能,如健身操、养生功法等,达到身体健康、运动参与、运动能力等目标;二是结合本专业优势,掌握将体育疗法应用到临床和传授给他人的技能,即开具医疗处方(或运动处方)的能力。运动处方通常有以下4种:应对疾病和损伤的治疗性运动处方、预防疾病的预防性运动处方、用于运动器官功能障碍康复领域的康复性运动处方、适合健康人群的健身性运动处方,以此满足社会对医疗体育复合人才的需要[7-8]。

(二)发展医疗体育课程体系,丰富教学内容

高等医学院校医疗体育课程的开发应充分利用医学专业优势,学校和教师可以通过选择、整合、改编、拓展、补充等方式,结合现有课程资源和教学条件,对原有体育课程内容进行加工和改造,或增设新课程内容,使之符合学生特长,在引导学生积极主动进行身体锻炼的同时,获得独立从事医疗体育的基本能力,突出医学院校的特色[9]。如在临床医学专业学生中开设运动处方教学,教会学生如何根据运动者的体质和健康状况,以类似临床处方的形式确定运动形式、运动强度、持续时间、运动频率、注意事项等,培养临床医学治疗和体育医疗的综合利用能力;在中医专业学生中开设体育保健、体育康复、太极拳、健身气功等课程,继承和弘扬传统医疗体育养生功法;在护理学专业中开设健美操、瑜伽、体育舞蹈等课程,既符合该专业女生居多的特点,又可以通过此类课程塑造优美的体形和优雅的气质,为从事未来护理行业奠定良好的礼仪和形体基础。发展医疗体育课程体系,丰富高等医学院校体育教学内容,通过体育课程有目的、有计划地开展医疗体育技能教学和专业特色教学,促进医学实用型人才的培养。

(三)构建“体医结合”特色体育教学模式

美国著名教育学者乔伊斯等将教学模式概括为:构成课程选择教材、揭示教师教学活动的一种范型或者计划[10]。我国学者对体育教学模式的概念及作用也进行了相关研究分析,其中以毛振明在《体育教学论》中提出的定义最具代表性,他认为:体育教学模式是在某种教学思想和理论指导下建立的教学程序,包括相对稳定的教学过程结构和教学方法体系,其重要的作用之一就是有利于加强体育理论与教学实践的结合[11]。构建“体医结合”体育教学模式的宗旨,在于如何在体育理论和医学理论、体育实践和医学实践之间架起互通的桥梁,使更多抽象的理论变成可操作的行为,达到合理利用。体医结合,顾名思义就是体育与医疗的结合,亦或是体育科学与医学科学的交叉和融合,其中包括理论、方法、手段等多方面和多层次的相互补充、渗透、促进。构建“体医结合”教学模式的意义是通过体育学科提供的锻炼形式、人体保健、体疗康复、养生手段等一系列内容,依托医学学科的科学方法和知识体系进行解释、归纳和总结,使之更具有科学性。在体育教学中,教师和学生以医学专业知识为导向,以促进健康为目标,不仅学到基本的运动技能,锻炼了身体,还可以通过实践运用本专业知识解决运动中遇到的实际问题,提高医疗技术水平。

(四)改革体育教学评价方法

教学评价是对教育过程的一个价值判断过程,是根据教学目标及其有关的标准,对教学活动通过测量、评定等进行的系统调查,结果可以用来评价教学和学习效果,也可以根据其体现的价值及反馈的优缺点对原有教学过程进行纠偏和改进。体育教学评价是教学评价在体育学科中的具体运用,其反映的量的大小、质的优劣、效率高低等对学生体育学习过程起着鉴定和激励作用。在长期竞技体育教学模式的影响下,大部分高校对体育教学的评价,尤其是对学生学习效果的评价,仍然维持着仅依靠竞技成绩的量化这种单一评价方式,对学生学习能力、学习态度和发展水平缺乏具体的判断和评价指标。为了激励医学生提高医学专业知识和体育知识的结合,达到自身锻炼,并能指导其他社会成员科学健身的目的,高等医学院校需要突破现有的单一评价方式,加强体育教学评价的客观性、整体性、指导性和科学性。通过各种方法搜集评价信息,更新评价理念,扩展评价内容,建立多维体育教学评价体系,督促医学生形成医疗体育意识,提高医疗体育能力。

(五)加强体育教师师资培训

体育教师是体育教学的组织者,在体育教学过程中担负着对学生综合的指导作用与责任。在高等医学院校开展医疗体育教学,师资队伍建设至关重要,必须充分利用医学院校的专业资源优势,有计划地开展体育教师医疗体育知识和技能的培训,加强医学和体育学之间的交叉渗透,不断提高体育教师专业能力[12]。体育教师要努力钻研,学习新的知识,不断提升自己的业务水平,利用医学院校人力资源优势,与医学专业教师合作进行热点课题研究,才能承担医疗体育教学的特殊使命。高等医学院校应根据需要配备实施医疗体育教学的专业人才和必要设施,必要时可以与体育专业院校联合教学,教师之间相互取长补短,共谋发展,保证医疗体育教学计划的顺利开展和落实。

高校是培养优秀人才的重要基地,“健康中国”战略给高校体育教学带来更高的要求,高等医学院校作为特殊专业院校,承载着建设健康社会的重要使命[13]。体育课程教学应根据新时代和新的健康理念对健康管理人才的需求,通过体育学与医学的合理结合,把医学生培养成满足疾病管理和健康管理需要的复合型医学人才,才能适应国家发展和社会进步,才能把医学生的医学理想和国家理想联系在一起。高等医学院校体育教学应在学科建设、教学目标、教学内容、教学模式、评价方式、师资队伍建设等方面充分考虑医学院校的专业特点以及医学生未来的职业方向,在提高医学生自身体质的同时,教会学生更多的医疗体育技能,发挥高等医学院校体育教学在培养医学人才中的特殊作用。