围产期社区综合干预对初产妇产后缺乳的影响

丁春燕 薛乐梅 叶金凤

广州市黄埔区东区街社区卫生服务中心(广州 510760)

随着生活水平的提高和社会环境的改变,对生活质量特别是婴儿的饮食健康关注越来越多。母乳具有较高的营养价值,方便于婴儿食用,且母乳喂养持续时间与儿童体格和智力发育相关[1- 2],且对智力的影响可延续到成年时期[3]。因此母乳喂养已经被公认为最安全及最科学的婴儿喂养方式[4]。母乳喂养的观念也越来越深入人心。年轻的父母在医师的建议下大多能接受母乳喂养,但是随之而来的乳汁少、泌乳困难等各种产后缺乳问题也开始出现。我们针对辖区内初产妇产后缺乳进行社区早期综合干预,取得较好的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取本中心2016年4月—2018年4月期间内的186例在我中心建立围产卡并愿意母乳喂养的初产妇;观察组为102例,对照组为84例。观察组中,年龄最小21岁,最大33岁,平均年龄(29±2)岁;对照组中,年龄最小20岁,最大34岁,平均年龄(28±2.5)岁。两组一般资料比较P>0.05,有可比性。

1.2 方法

1.2.1 分组:将在我中心门诊建卡的愿意母乳喂养的孕妇,按随机数字表法分为干预组和对照组。对照组接受常规体检、随访。干预组进行围产期社区综合干预,包括产前健康教育、心理支持、个性化饮食指导、喂养技巧、孕晚期乳房按摩,产后早吸吮、早按摩、早上门、预防乳腺炎等。并在产后1个月、3个月、6个月分别对两组泌乳量、小儿生长发育情况、乳腺炎的发生情况记录并组间比较。

1.2.2 干预方案:两组孕产妇均进行母乳喂养干预,包括常规乳房护理指导、母乳喂养健康宣教及心理指导等,将印有母乳喂养知识的小册子发放给产妇,同时教会产妇正确的手工挤奶及哺乳方法。

干预组:

(1)孕晚期的健康宣教除了一般的健教方式外,还应用视频、音频、文字、操作场景演练等有效结合的情景模式进行宣教,有利于孕产妇掌握母婴保健知识,尤其是技巧性的知识,如母乳喂养的相关技巧,能预防产后缺乳的发生,提高母乳喂养率及产妇的满意度。

(2)孕36周到产前进行早期乳房按摩。按摩方法如下:①先采用50℃~60℃的温水帮助产妇清洁乳头、乳房,清洁后热敷乳房,热敷时间为30min~60min,热敷后在产妇乳头左侧、右侧平放两个大拇指。利用大拇指朝左右两侧向外缓慢拉开乳头,在牵拉乳房皮下组织及乳晕皮肤后应保证乳头不断向外突出,牵拉5遍~6遍后,以同样的方法牵拉乳头的上侧、下侧及其他方向,保证全面牵拉整个乳房。②一只手托起乳房,用另一只手的鱼际肌按摩乳房,按照顺时针方向进行按摩,从乳头部位逐渐按摩到乳房外侧,按摩过程中并拢食指、中指、无名指及小拇指轻轻拍打乳房,按摩5min~10min后,利用食指、拇指挤压乳头根部周围的乳晕、乳窦,挤压5次~10次即可。乳房按摩次数为1~2次/d。

③个体化饮食指导:根据产妇的饮食习惯行为调整预防或减轻产后缺乳,鼓励产妇改变不良饮食习惯。对于乳房充盈欠佳、泌乳量少的产妇进行促乳食谱计划。孕36周时制作产后饮食宜忌卡,进行饮食方面的健康宣教,产后1~3天上门时根据情况决定是否执行促乳食谱计划。

④心理干预:孕妇学校、孕36周、产后上门、电话随访时进行心理疏导,树立正确的母乳喂养观,消除母亲焦虑、畏痛的情绪,避免因感到喂奶太麻烦、太累,心里不情愿而导致的乳汁减少。

⑤产后1~3天上门:对于乳导管不通畅的提供催乳服务(具体操作见①),指导产妇哺乳技巧,督促产妇尽早做到早、多吸吮,及时排空乳房以预防乳腺炎的发生和因乳导管未能及时畅通而导致的回乳。并提供电话咨询及预约上门服务。

1.2.3 主要观察指标

①泌乳量;②小儿生长发育情况;③乳腺炎发生情况。

1.2.4 数据处理及统计方法

所有数据均用SPSS 13.0统计软件包进行分析,计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

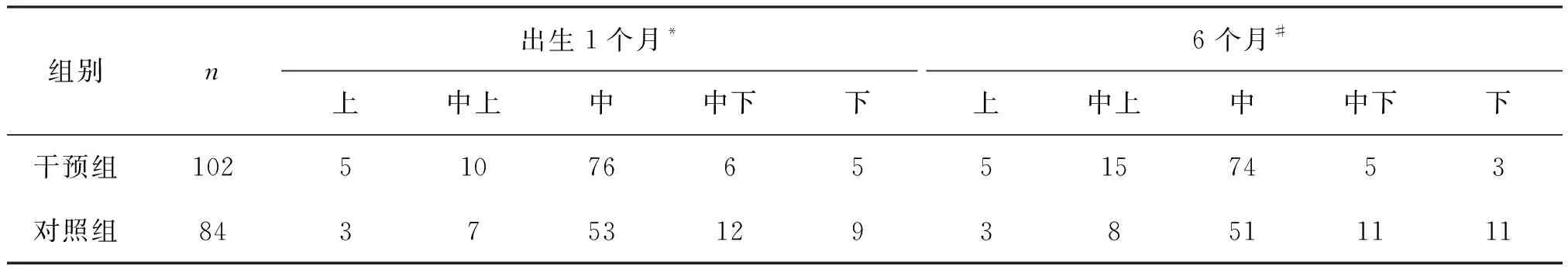

2.1 两组干预后小儿生长发育情况对比

见表1,出生1个月小儿生长发育情况比较P<0.05,差异有统计学意义。干预组小儿生长发育情况优于对照组,比较P<0.01,差异有统计学意义。

表1两组干预后小儿生长发育情况对比

注:*U=2.102 0,P=0.035 5;#U=2.949 5,P=0.003 2

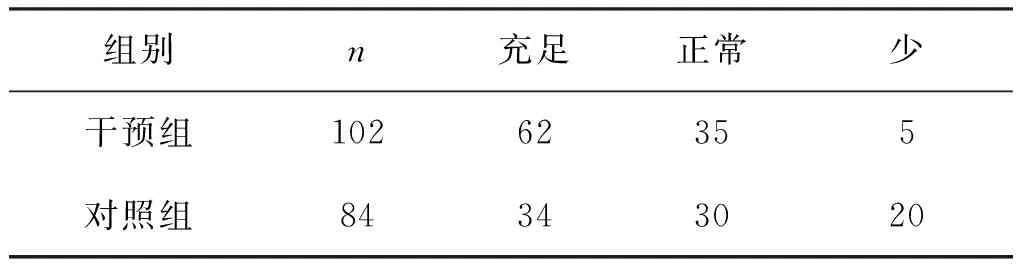

2.2 两组产后泌乳量对比

见表2,干预组泌乳情况优于对照组,比较P<0.05,差异有统计学意义。

表2两组产后泌乳量对比

注:U=3.465 9,P=0.000 5

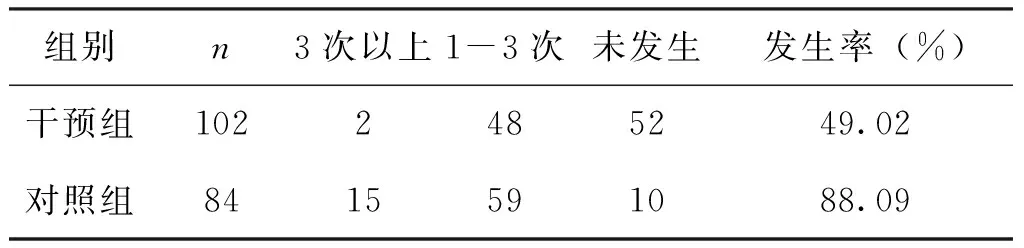

2.3 两组乳腺炎发生率对比

见表3,干预组产妇乳腺炎发生率低于对照组,比较P<0.05,差异有统计学意义。

表3两组乳腺炎发生率对比

注:U=6.1522,P<0.0001

3 讨 论

正常产妇一般每日的泌乳量为500~800 mL,产后缺乳是指产后无乳汁分泌或分泌量极少不足以喂养婴儿[5]。近年来,由于产妇的年龄不断增高、剖宫产率上升、营养不均衡和工作压力大等诸多因素,产后缺乳的产妇日益增多。而初产妇由于父母喂养经验不足、相关知识不够,更容易出现产后缺乳,并且母乳喂养的持续时间也短于经产妇[6]。

社区卫生服务中心妇儿保专线工作任务贯穿了从怀孕、生产、哺乳到儿童保健的整个阶段,关系到国家的优生优育政策。而围产期的工作又是其中的重中之重,围产期的健康教育覆盖率已成为衡量孕、产妇系统管理质量的一项。研究表明,孕妇对医院孕妇学校课程需求最高的是新生儿喂养与护理[7]。虽然孕妇学校有母乳喂养的相关健康教育学习,但是对乳房的围产期系统的干预目前仍未给予足够重视。大多数产妇认为多吃补品加上内服生乳的中药,母乳就一定够吃,殊不知如果不加以专业的乳房护理可能造成通乳时间长及出现乳房胀痛不适[8- 9]。因此,专业的乳房护理是产后缺乳的关键环节。

本研究结合妇儿保专线工作任务,制定了在围产期针对缺乳的社区综合干预方案,包括产前健康教育、心理支持、个性化饮食指导、喂养技巧、孕晚期乳房按摩,产后早吸吮、早按摩、早上门、预防乳腺炎等。产前的健康教育、心理支持等可以帮助母亲树立正确的母乳喂养观,消除母亲焦虑、畏痛的情绪,避免因感到喂奶太麻烦、太累,心里不情愿而导致的乳汁减少。对产妇的个性化饮食指导根据产妇的口味嗜好,鼓励产妇多吃富含蛋白质、碳水化合物、维生素和矿物质的食物,如牛奶、鸡蛋、猪蹄汤等,避免营养不够而导致乳汁过少。产妇及家属掌握自我乳腺按摩,避免因乳导管不畅而引起的乳汁不够。产后的早吸吮、早期乳房按揉能给乳房温和的刺激,将感觉冲动由乳头传导大脑底部垂体前叶,促进催乳素的分泌,进而促进乳腺细胞分泌乳汁使新生儿尽早开始哺乳[10];产后1~3天内提供上门服务可以为产妇提供专业的催乳,及时解决各种突发情况,并可提供预防急性乳腺炎的方案。

结果显示,不论是从小儿生长发育情况还是从产妇泌乳情况来看,干预组均要好于对照组;乳腺炎的发生情况也低于对照组。而且在该方案的实施过程中,大部分工作与现有的妇儿保健工作息息相关,并没有增加医护人员很多的工作量,有利于本项目在周边社区进行推广。同时在研究中我们发现大部分初产妇对于母乳喂养的方式、注意事项等知识匮乏,也有迫切的求知欲;本项目也受到辖区孕产妇的喜爱,特别是根据体质特点的个性化岭南地区药膳备受欢迎;对于孕晚期的早期乳房按摩,大部分孕产妇有较多的顾虑或者不接受,认为可能会加强宫缩而导致提前分娩,这也值得进一步研究。