急性主动脉夹层85例临床分析及其心电图表现特点

宁兰兰 刘 超 欧玉琼 魏宜霖 刘玉琼

广州市第一人民医院 (广州 510180)

主动脉夹层是指各种原因造成主动脉内膜损伤撕裂,血液通过内膜的破口进入主动脉壁导致血管壁分层,形成主动脉真假两腔分离的一种病理改变[1]。急性主动脉夹层(acute aortic dissection,AAD)是一种病情极为凶险的疾病,起病急骤,病死率高。AAD患者若没有及时确诊而未经治疗,每小时的致死率在1%~2%左右[2]。尽早明确诊断对提高病人的生存率及避免严重的并发症至关重要。

虽然AAD的典型症状为剧烈胸背部撕裂样疼痛,但有相当一部分患者的胸痛症状不典型,或者表现为晕厥、低血压等其它症状,为尽早明确诊断带来困难。研究表明AD患者发病的同时亦可伴随异常的ST-T改变[3]。目前对于急性AD患者入院心电图表现的特点及其与预后的关系尚不十分明确。心电图检查作为一种简单、快速、无创的检查手段,其在急性AD诊断中的价值仍需进一步研究。因此,笔者进行此项单中心、回顾性研究,旨在分析比较最终诊断为急性AD的患者其心电图表现特点及其与预后的相关性。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2017年1月1日—2018年12月31日在广州市第一人民医院就诊且最终诊断为急性AD的患者。急性期的定义为入院时距初始症状发生时间<14 d[4]。

AD包括经典的AD及壁内血肿(intramural hematoma,IMH)和穿透性动脉粥样硬化性溃疡(penetrating atherosclerotic ulcer,PAU)的患者[5]。

非急性期及基本资料不完善患者被剔除。所有患者均至少由两种或以上的检查手段证实,包括:胸腹主动脉CT血管造影(CT angiography,CTA)、主动脉造影(digital subtraction angiography,DSA)、经胸/腹超声。

1.2 方法

收集所有患者的年龄、性别、既往伴随疾病、起病初始症状、体征、入院心电图结果。心电图结果由三位心血管内科或心电图室副教授以上的专家审阅后决定。根据心电图结果分组为正常心电图、急性冠状动脉综合征样心电图改变[4]、非特异性ST-T改变、左心室高电压、传导阻滞(包括房室传导阻滞和室内传导阻滞)、异常Q波、房性心律/交界性心律。根据Stanford分型标准[6],将AD患者分为Stanford A型组和Stanford B型组。比较2组患者间一般临床资料和心电图结果的关系,以明确心电图结果是否与AD分型及预后相关。

1.3 相关定义

急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)样心电图改变是指在≥2个导联中出现以下任意一项或以上的心电图变化,包括:ST段抬高≥0.1 mV、ST段压低≥0.1 mV伴或不伴T波倒置及T波倒置且深度≥0.2 mV(AVR导联除外)[7]。非特异性ST-T改变定义为ST段抬高或压低<0.1 mV或T波倒置且深度<0.2 mV[4]。

1.4 统计学方法

2 结 果

2.1 临床资料比较

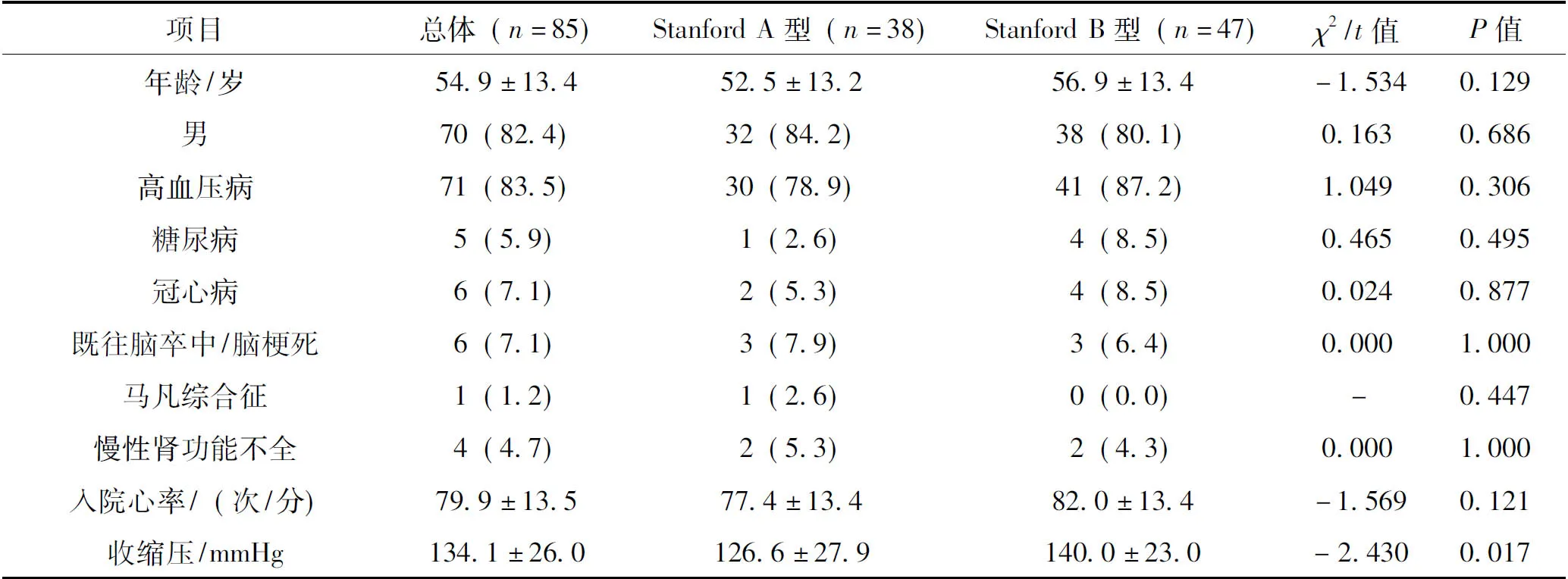

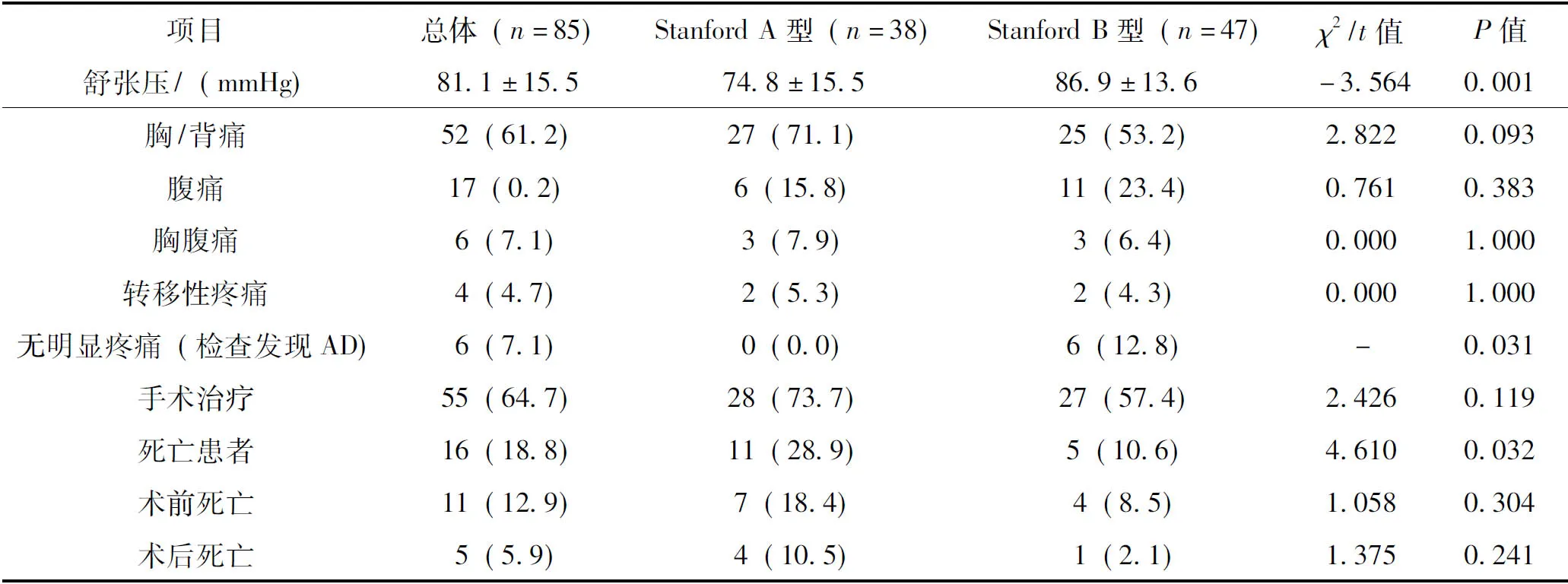

研究共筛选出85例急性AD患者,其中A型患者38例(44.7%),B型47例(55.7%)。所有患者的平均年龄为(54.9±13.4)岁。男性患者70例(82.4%),既往伴随疾病中发病率较高的是高血压,共有71例(83.5%)。性别及既往伴随疾病的比例在A与B型患者中均无差异。对比入院时的血压,B型患者的收缩压及舒张压均高于A组;在入院症状方面,A、B型患者发生胸痛/背痛、腹痛、胸腹痛、转移性疼痛的比例无差别,B组患者无疼痛(检查发现AD)的比例高于A组患者(P<0.05)。见表1。

表1Stanford A型和Stanford B型急性主动脉夹层患者的临床资料对 比例(%)

续表

表2不同Stanford 分型急性主动脉夹层患者心电图资料比较 例(%)

2.2 心电图分析

具有完整心电图资料的患者共有55例,其中正常心电图患者14例(25.4%),ACS样心电图改变16例(29.1%),非特异性ST-T改变18例(32.7%),左心室高电压15例(27.3%),传导阻滞5例(9.1%),陈旧性Q波2例(3.6%),房性/交界性心律2例(3.6%)。仅在心电图表现为ACS样改变者中,A型所占比例高于B型患者,差异有统计学意义[44%(11/25)vs 16.7%(5/30),P=0.026]。见表2。

2.3 死亡AD患者分析

85例急性主动脉夹层患者包含有16例死亡患者,死亡率为18.8%,其中术前死亡的主要原因为夹层破裂,术后死亡原因主要为多器官功能衰竭。A型患者死亡率高于B型患者[28.9%(11/38)vs 10.6%(5/47),P=0.032]。55例具有完整心电图资料的AAD患者中共有11例死亡患者(A型8例,B型3例),其中正常心电图2例,伴ACS样心电图改变者7例,伴非特异性ST-T改变者2例,伴左心室高电压者6例,为房性节律者1例。急性主动脉夹层伴ACS样心电图表现者死亡率为43.8%(7/16),不伴ACS样心电图改变者死亡率为10.2%(4/39),差异有统计学意义(P=0.014)。

3 讨 论

目前,急性主动脉综合征在普通人群中的发病率为4~6/十万,但在65岁以上人群中急剧增至30/十万以上[2]。本研究中的急性主动脉夹层(AAD)即为急性主动脉综合征,包括三个实体:主动脉夹层,壁内血肿和穿透溃疡[5]。AAD起病急骤,病死率高。有研究显示,对于Stanford A型主动脉夹层几乎每3例患者中就有一例死亡,Pape LA的研究结果[8]亦表明A型患者死亡率高于B型患者, 本研究中急性A型主动脉夹层的死亡率为28.9%,且死亡患者中,A型死亡率高于B型患者[28.9%(11/38)vs 10.6%(5/47),P=0.032],与相关的研究结果一致。

本研究中A型患者入院时收缩压与舒张压均低于B型患者,徐昶[4]等研究者亦有同样的结果,其原因可能为A型夹层累及升主动脉及主动脉弓易导致上肢灌注不良,而入院患者多数情况下所测血压为上肢血压。本研究亦显示A型与B型患者在胸/背痛、腹痛、胸腹痛、转移性疼痛等临床症状的发生率无明显差异,而起病初期无明显疼痛但因行CT或超声检查发现主动脉夹层的患者,B型明显高于A型(P<0.05),提示B型夹层更具有隐匿性。

既往单独关于AAD与心电图表现的研究不多,来自Suzuki T[9]等研究者的数据显示:AAD患者初始心电图表现为缺血的比例为15%~17%。有会议报道文献中表明[10],AD患者中出现ST段改变心电图表现者的比例为18.3%。在徐昶[4]等研究者的结果中,AAD患者中心电图表现为急性冠状动脉综合征样表现的比例为7.5%,且A型与B型患者ACS样心电图表现的发生率无明显差异,仅在ACS样心电图改变中的“ST段抬高型心肌梗死”亚组,A型与B型组间具有差异。由于心电图的诊断标准不同而难以做绝对准确的横向比较。本研究中出现ACS样心电图改变的患者有16例(29.1%),A型所占比例高于B型患者,差异有统计学意义[44%(11/25)vs 16.7%(5/30),P=0.026]。A型夹层患者出现ACS样心电图改变的概率较B型更高,其中一个原因可能为A型夹层易累及冠状动脉。本研究中有2例患者分别经冠状动脉造影术或胸腹主动脉CTA证实A型夹层累及冠状动脉:其中1例突发急性胸痛合并心电图ST段抬高但心肌酶结果正常,另1例突发急性胸痛伴心肌酶升高(心电图资料不详)。

徐昶等人的研究结果显示ACS样心电图表现是AAD院内死亡的独立预测因素。本研究中,AAD伴ACS样心电图表现者死亡率较不伴者高[43.8%(7/16) vs 10.2%(4/39),P=0.014],说明ACS样心电图改变与预后相关,提示病情较重,死亡率较高。本研究存在不足之处,心电图诊断标准与徐昶等研究者类似,但ACS样心电图表现者比例明显高于徐昶等研究者,其原因亦不排除本研究所选取的样本量较少所致,所得结论有待更多相关研究的验证。

综上所述,急性主动脉夹层患者入院时的收缩压与舒张压水平较低者、心电图表现为急性冠脉综合征样改变者,A型夹层的可能性更大;AAD患者伴急性冠脉综合征样心电图表现者往往提示病情更加严重,死亡率更高。对于确诊AAD的患者,应分析入院血压水平与心电图结果以评估病情的严重性,更好地为患者提供进一步治疗,降低院内死亡率。