西园与西楼* 明季传奇版画考论二题

董 捷

较长一段时间以来,明清戏曲版画的研究,材料多局限于京畿公藏之书,故眼界很难超越长乐郑西谛、大兴傅惜华二公的旧藏与著述。京外的戏曲版画善本,即便是像上海图书馆这样的大馆名馆所藏,也少有集中的整理和介绍。去岁,受出版家所托,笔者着手策划《新辑中国古版画丛刊》。最初的选书,便瞄准了上图所藏的几部珍籍,其中多数从未全帙影印,甚至见之者寥寥。私意自不在猎奇,实出于补充、拓展版画史料的当务之急。15年前,业师范景中教授第一次领我到上图古籍部看书,手把手教我如何查阅、目验、著录,我研究版画史的真正起步,便是从这里开始的。有赖上图各位前辈的无私提携,许多馆藏版画真迹,我都得以反复细玩,逐渐发现这些珍品,对于梳理、廓清晚明版画史发展诸问题,有着不可或缺的作用。像观化轩本《玉簪记》、环翠堂本《西厢记》、凌濛初本《北红拂》,都是仅见于上图的孤本,1[明]高濂撰,《新镌女贞观重会玉簪记》,万历二十六年观化轩刻本,上海图书馆藏;[元]王实甫撰、[明]袁黄释义,《袁了凡先生释义西厢记》,万历间环翠堂刻本,上海图书馆藏;[明]凌濛初撰,《北红拂》,明末凌濛初朱墨套印本,上海图书馆藏。分别关涉万历中期版画新风的流布、造园风尚对于书籍插图的影响、明末刻书家在竞争中的取舍等历史关键点,各自揭示出版画风格演进的一段重要史实,我过去的研究中曾陆续谈过。2可分别参看拙文〈《西谛书话》版画史料考论三则:纪念郑振铎先生诞辰120周年〉,载《新美术》,2018年第4期,第14—28页;〈日本藏晚明戏曲版画文献新证二则〉,载《新美术》,2016年第12期,第4—14页;〈风格与风尚:凌濛初《北红拂》杂剧及明末版画创作中的竞争〉,载《美苑》,2012年第4期,第81—86页。此外,明季所刊《西园记》《西楼梦》《红梅记》几卷,追摹文人画风,清隽秀雅,亦为传奇版画中的上乘之选,很值得表而出之。以现代版印手段,让学术生活中的“老伙伴”化身千百,与同好共赏,并将笔者十几年来的零散心得献曝于前,不敢说是对上图的感恩,却正是淮海中路1555号许多负暄时光的美好印记。

粲花斋五种曲

上海图书馆的善本戏曲中,黄裳旧藏吴炳《西园记》3[明]吴炳撰,《西园记》,明崇祯间刻本,上海图书馆藏(索书号802221—22)。,是很重要的本子,卷前目录后,有一段“黄跋”(图1):

一九四九年十一月海上收得此书,出徽郡山中,古董商人携之来沪。去岁曾携来数册,有《情邮记》,来青阁主人收之以付幼子挟之出国,已以三百金售之美国图书馆矣。此册中尚有旧签条,并列《西园》《情邮》二种,惜已劳燕分飞,不克并偕矣。一日天雨过肆,见之于来青阁,即收入库中。《情邮》尚有原本,此册则只有两衡堂重刻无图本,此帙盖孤行秘册也,敢不宝之。十一月十四日夜题记时将出发作粤港东北之游。黄裳手识。

黄裳老定此卷为原刻孤本,据我目力所及,当是。此书卷首题“西园记 粲花主人编 西园公子评”。半叶九行二十字,小字单行同,白口,单白鱼尾,单界栏,四周单边。书眉镌小字评语,每行四字。版心镌“西园记”、卷次、页码。卷前原有内封,已失,墨迹映于目录页,作“新镌西园传奇 粲花主人新编”,后有“新刻西园记目次”。

全书上下二卷,卷前各有版画8幅,共16幅。单面方式,图题取自或改自曲辞,计:

(一)将花嫩雨趂空濛还认却前山秀;

(二)趂蕉窗半晌绿影斜分;

(三)分明是散花天女琼楼上;

(四)则见他衣光翠影隔帘摇漾;

(五)断月零风冷处行;

(六)难道鬼无情;

(七)只落得愁欣相半醒梦皆迷;

(八)拚淹淹床头睡过今生

以上卷上

(九)爱他咀嚼由他醋;

(十)趂将奴眼在 分取旧红绡;

(十一)笑折黄花 点缀秋妆;

(十二)意气横流 无计留仙附李舟;

(十三)俏身儿略借你影边藏;

(十四)乍矜张不羞当面 假支吾只靠顽皮;

(十五)照旧的风前月下一灵高叫;

(十六)怕守天关虎豹啮 愁驾天河乌鹊怯

以上卷下

图1 《西园记》卷前黄裳书跋上海图书馆

《古本戏曲丛刊》三集影印《西园记》4见《古本戏曲丛刊》(三集),第7册,国家图书馆出版社,2016年。,号为“北京图书馆藏明末刊本”,题名、行款等皆同前述上图藏本,唯插图16幅付阙如,此事曾受黄裳物议:

郑振铎主编的“古本戏曲丛刊”收入了大量的明刻插图本,事实上这也是一部可供参考的明刻版画汇集。不过想作研究还是应该根据原书实物,“丛刊”只能作为一种参考……“丛刊”的选材也不是没有缺点,有些重要的本子,因为种种原因就不曾被采用。如《西园记》是有明末原刻的,但采用的却是清两衡堂本,无图……5黄裳撰,〈晚明的版画〉,载《榆下说书》,生活·读书·新知三联书店,1998年,第144页,。

话说得不客气,却很在理。搞古籍文献,也许一部忠实的影印本就能解决大多数问题;治版画史,却必得目验原书,最起码是要有可信的高清全彩图片。至于影印时舍去原刊而用翻刻,自然不妥。黄裳先生说此话,另一个原因,大约正是他自己藏有《西园记》的原刊本,没有被采用,不甚高兴。这的确是《古本戏曲丛刊》的一个缺憾,除去公藏,私藏以长乐郑氏为主,大兴傅氏、绥中吴氏所藏间有收入,对其他藏书家箧中珍本则留意不足。

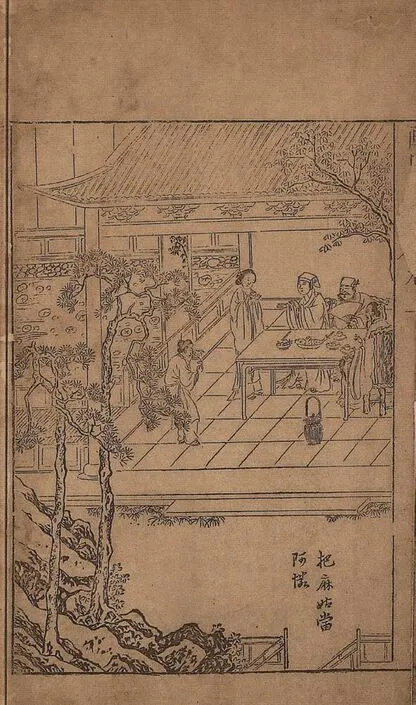

《西园记》原刊本的这16幅版画,是典型的明末“山水园林式”插图,绘刻俱精(图2),风格上近似于《青楼韵语》《彩笔情辞》《吴骚合编》(图3)诸卷,正是来燕榭最推重的一路,故黄裳老宝爱有加,卷下结末处又有1950年的一段长跋:

《西园记》二卷,明吴炳撰,此则仅题“粲花主人编”耳。炳所撰曲,此记外尚有《情邮记》《画中人》《疗妒羹》《绿牡丹》等,合称“粲花轩五种”。除原刻外,有明两衡堂无图本、有清初刊本、有清青萝书屋刊本。此原刻附精图本,至罕见。吴瞿安曾重刊入丛书内,所据亦两衡堂本。余去秋获此于来青阁……今春重付装工重加装治,今日始毕,宣绫作面、茧纸为衣,居然入手如新……年来肆力收书,而词曲类绝少珍本,然则此册特为余曲库中之明珠乎?所冀异本续出,俾荒芜曲苑异日可蔚为大国,则此日珍重手题为不虚矣。 庚寅六月初五日 黄裳

图2 《西园记》,明崇祯间原刻本上海图书馆

图3 《白雪斋选订乐府吴骚合编》,明崇祯十年武林张氏白雪斋刊本浙江图书馆

吴炳粲花斋,素以五种曲著称,黄裳先生此处误为“粲花轩”。《古本戏曲丛刊》三集影印了这五种传奇6同注4,第6—9册。,其中《画中人》为上图藏本7[明]吴炳撰,《画中人传奇》,明崇祯间刻本,上海图书馆藏(索书号783621—4)。,书的行款及两卷前版画的数量、风格、位置,与前述《西园记》无异,当亦为原刻本;此本国图也有,与上图本系同板所印,唯两卷版画皆订于卷上之前,且缺失2帧,仅存14幅。8[明]吴炳撰,《画中人传奇》,明崇祯间刻本,中国国家图书馆藏(索书号15131)。(图4)其余四种都为国图藏本,只《情邮记》是配有精美插图的原刊本。《绿牡丹》《疗妒羹》《西园记》用的都是两衡堂翻刻的无图本,即上述三种与《画中人》的合集。9[明]吴炳撰,《粲花斋新乐府四种》,清初两衡堂刻本,中国国家图书馆藏(索书号04137)。这个版本扉页作“粲花斋新乐府四种”大字两行,左方小字题四种剧名,下署“金陵两衡堂梓行”,盖翻刻时,未得《情邮记》原本,只能易“五种曲”为“四种曲”,并不说明,正书坊行径也。台北的“国家图书馆”,也藏有多部两衡堂“粲花斋新乐府四种”。10张棣华著,《善本戏曲经眼录》,台北文史哲出版社,1976年,第93—100页,。两衡堂的翻刻时间,黄裳1950年的书跋中,认为是在明末,至三十年后写〈晚明的版画〉一文时,已修正为清。对照黄裳旧藏《西园记》原刊本与现藏国图的两衡堂本,后者确系翻刻。虽尽力做到亦步亦趋,但一经细审,文字雕镌的水准已稍有下降,原刻中堪为明末曲本版画代表作的插图则全部略去,谅亦属无奈之举,时至清初,民间已很难找到可以翻刻如此精美版画的工匠了。

中国国家图书馆所藏《情邮记》,11[明]吴炳撰,《情邮传奇》,明崇祯间刻本,中国国家图书馆藏(索书号15138)。卷前有〈情邮说〉,署“粲花主人题”;〈情邮小引〉,署“庚午季冬无疾子书于崇雅斋中”;又有目次。卷首题“情邮传奇 粲花斋主人编次”,行款等与上图藏《西园记》原刻本皆同。上下二卷前各有版画8幅,共16幅。单面方式(图5),图题取自或改自曲辞,计:

(一)故人千里 却不道鲍叔知贫;

(二)阳春白雪 怕属和已寥寥;

(三)抵多少膝下牵裾;

(四)便好句偷看没处传;

(五)乱洒无稍泪挂壁丁;

(六)余香宛印娇红袖;

(七)坐襜帏还只似锁深闺;

(八)狮吼河阳非一朝

以上卷上

图4 《画中人传奇》,明崇祯间原刻本中国国家图书馆

(九)阃内将□□□□;

(十)尊中原是君家酒;

(十一)共种情根怎生偏向;

(十二)似泼水淋漓浸被窝;

(十三)尽道长安春早;

(十四)前诗怨苦 今诗感吁;

(十五)一庭花柳共闻香;

(十六)贵贱匆匆 似旧梦重回

以上卷下

这个本子保存得比较好,所惜者卷下第一幅图残损严重,图题也有缺字;内文中相应曲辞作“阃内夫人将令尊”,第三字起,已与画面残存者不合。台北“国家图书馆”也藏有一部《情邮记》,插图毁坏泰半,大致完整者仅5帧,并不包括此幅。12[明]吴炳撰,《情邮传奇》,明崇祯间刻本,台北“国家图书馆”藏(索书号15124)。颇足欣慰的是,这一缺憾,可由浙江图书馆藏本弥补。浙图所藏《情邮记》,与“国图本”比照,为同板所印,可定为原刻本,却残损较甚。13[明]吴炳撰,《情邮传奇》,明崇祯间刻本,浙江图书馆藏(索书号5643)。原书卷前〈情邮说〉〈情邮小引〉及目次已全部失去,藏书者抄了一篇署“古杭退菴主人漫题”的〈叙〉补缺,目次也是钞补的。所幸16帧版画俱在,全部居于上卷前,后8图版心却仍作“下卷”,可知为改订。画面个别地方蠹蚀稍重,却基本不影响鉴赏,差堪以完璧视之。下卷第一图所题七字亦全,作“阃内将军将令尊”,确与曲文不合(图6)。丁酉岁杪,浙江美术馆借出这部《情邮记》,虽仅于展柜中以插图二幅示人,南北方家一望皆称“稀见”,认为可与《盛明杂剧二集》并称浙图藏晚明版画之“双璧”;笔者因参与展事,有机会两次近观全帙,才发现此卷尚可补国图藏本之阙。

图5 《情邮传奇》,明崇祯间原刻本中国国家图书馆

图6 《情邮传奇》,明崇祯间原刻本,浙江图书馆

这样,我们访书于京、沪、杭,终于看齐了“粲花斋五种曲”中《西园记》《画中人》《情邮记》的版画。《绿牡丹》的原刻本从未见著录,大约早已失传。《疗妒羹》之原刻,国图及上图均未入藏,周芜《中国版画史图录》曾复制其插图二帧,却并不标出收藏地,图版也极模糊,与同册所收《情邮记》版画相差甚远,应是辗转而得的资料。14周芜编,《中国版画史图录》(下),上海人民美术出版社,1988年,第801—802页,。民初暖红室翻刻“粲花斋”时,《疗妒羹》一种,版画卷上6幅、卷下8幅,分插于各齣间,风格绝类《西园》《情邮》及《画中人》,图上题句字迹亦无二致,末署“甲寅九月暖红室主江宁傅春珊橅原图”。15《暖红室汇刻传奇·粲花斋五种》(影印本),江苏广陵古籍刻印社,1990年。这里的“原图”,当即指原刻本的图。《西园》《情邮》及《画中人》,都是上下卷各8幅图,此本卷上只存图6幅,若非暖红室擅改,恐为流传中损毁或遭人割去。

明末原刊之粲花五种,参商存没,天各一方。据黄裳先生所言,《情邮记》的原刻,有一部在1949年前后被书贾贩售出国,海内毕竟尚有国图、浙图二本可以相互参补;《疗妒羹》的原刻本,虽一时未知藏所,终究可以查到,惟两幅已然失去的版画,再要寻觅,料几无可能。想古来多少善本珍椠,转瞬毁于书厄,粲花飘零芳踪,毕竟一线残生,尚称幸甚,又“何必伤心是小青”。

《西楼梦》与剑啸阁

《西楼梦》的作者袁于令,是后期“吴江派”里声名卓著的一位健将,他和“临江派”的嫡子吴炳,从不同的方向实践了沈律汤词的“合则双美”。上海图书馆所藏剑啸阁原刻本《西楼梦》16[清]袁于令撰,《剑啸阁自订西楼梦》,明末剑啸阁刻本,上海图书馆藏(索书号T340351—2)。的版画,与前述粲花斋诸曲的插图,恰也是明末曲海词山、枣黄梨白中以文人意境而得擅场的几件名品。

此书内封作“剑啸阁绣梓西楼梦”,卷首题“剑啸阁自订西楼梦传奇 幔亭峰歌者令昭”。半叶九行十七字,小字双行同,白口,单黑鱼尾,单界栏,四周单边。版心镌“西楼梦”、卷次、页码。卷前有“题西楼记”,末署“眉道人陈继儒题于顽仙廔”,又有“西楼梦目录”。全书上下二卷,凡四十齣,在第四十齣后,订入“剑啸”一篇,借胥长公之口以抒怀,当是重作下卷起首的第二十一齣,版心则易“西楼梦”为“西楼记”,字体也与二卷正文略有差异,当非同时刊成。

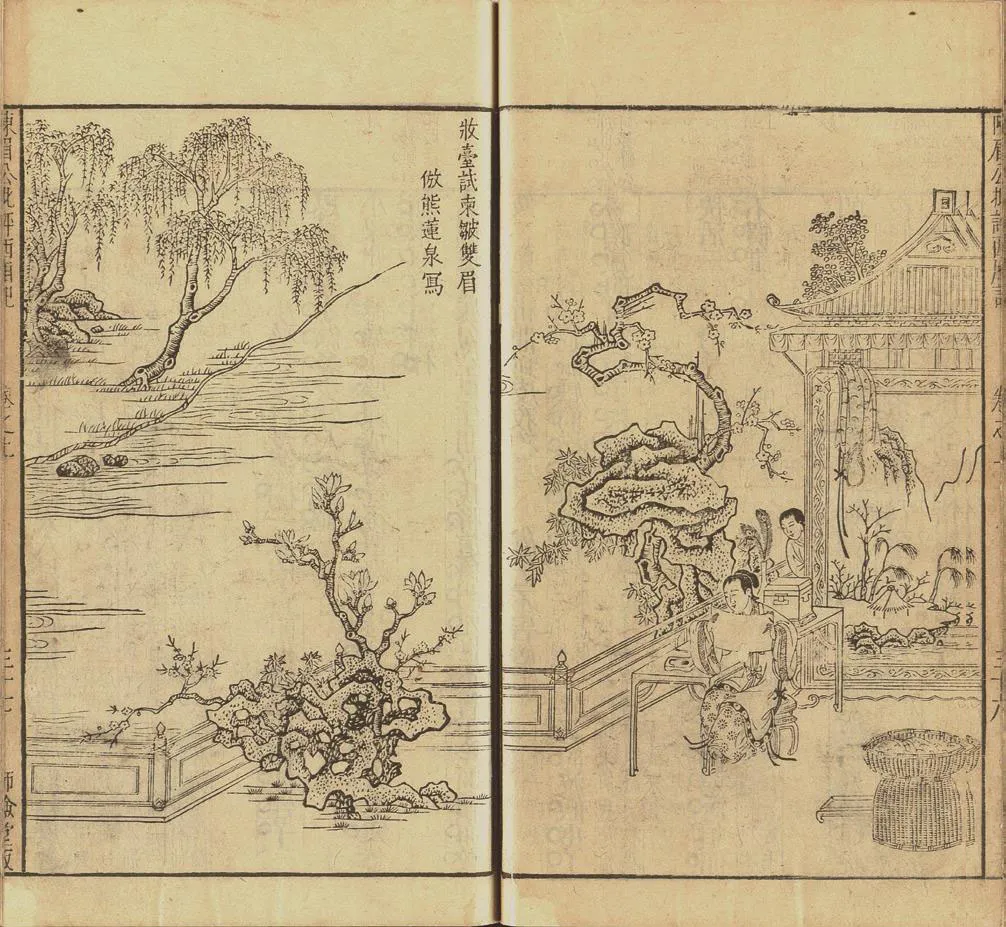

卷前有版画8幅,双面合页连式(图7),图上题曲辞,计:

(一)铜芝金藕参差 星桥火树纵横;

(二)自将心事语梅花;

(三)忽听莺声度短墙;

(四)那堪回首西楼远 烟树模糊隔几层;

(五)满院秋花照泪妆;

(六)溶溶春水浸梨花 寂寂横塘覆杨柳;

(七)绿树迎风软 清波蘸霞浅;

图7 《剑啸阁自订西楼梦》,明末剑啸阁刻本,上海图书馆

(八)飘然如挟楚云游 重得话西楼

袁于令的生平事迹,本已不彰,盖由其热衷仕进,献媚新朝,后又因“侵盗钱粮”的罪名被罢官,府县志都回避为他立传;自孟心史作〈西楼记传奇考〉,与袁氏有关的文献,渐得戏曲史界注意,徐朔方、陆萼庭、邓长风、李复波诸家考证甚详,家世、仕历、卒年等,逐一廓清。17参见孟森撰,〈西楼记传奇考〉,载《心史丛刊》,中华书局,2006年,第81—104页;徐朔方撰,〈袁于令年谱(1592—1674)〉,载《浙江社会科学》,2002年第5期,第154—161页;徐朔方:〈袁于令没有活到八十三岁〉,载《浙江社会科学》,2003年第4期,第125页;陆萼庭撰,〈谈袁于令〉,载《清代戏曲家丛考》,学林出版社,1995年,第1—15页;邓长风撰,〈袁于令、袁廷梼与《吴门袁氏家谱》〉,载《明清戏曲家考略续编》,上海古籍出版社,1997年,第99—115页;李复波撰,〈袁于令的生平及其作品〉,载《文史》(第27辑),中华书局,1986年,第269—286页;李复波撰,〈《西楼记》版本补录〉,载《戏曲研究》(第22辑),文化艺术出版社,1987年,第228—233页。有一个问题,却始终留有争议,即袁于令以“剑啸阁”名义刊刻戏曲、小说,究竟始于明末,还是迟至清初,此点关乎几件重要版画作品的时代界定,进而会影响我们对于清初版画风格及绘刻能力的判断,不能不慎重辨析之。

《古本戏曲丛刊》认定《剑啸阁自订西楼梦传奇》是明刊本,似乎并未作为问题提出。18见《古本戏曲丛刊》(二集),第34册。袁氏《剑啸阁批评秘本隋史遗文》有崇祯癸酉自序19[清]袁于令撰,〈隋史遗文序〉,载《隋史遗文》,人民文学出版社,2006年,第1—2页。,徐朔方先生《袁于令年谱》据此系该条于崇祯六年(1633);20〈袁于令年谱(1592—1674)〉,第159页。赵林平更从天启七年(1627)序刻本《太霞新奏》中发现了题署“剑啸阁”的评语,21赵林平撰,〈“剑啸阁”所刊戏曲年代考辨〉,载《兰台世界》,2013年第20期,第145—146页。足见明末已有“剑啸阁”之室名。却有另一种观点,认为“剑啸阁”之名出于顺治甚至康熙年间,剑啸阁刊刻戏曲、小说,全在入清多年之后。常见的理由是《西楼梦》最后所附“剑啸”一齣,剧中人胥表自称“曾为一州之长”且“落魄吴门十载余”,当是袁于令入清罢官后的慨叹,“剑啸阁”由此得名;22文革红撰,〈袁于令“剑啸阁”及其所刊戏曲、小说考〉,《明清小说研究》,2006年第1期,第236—242页。又有人仔细推敲《隋史遗文》关于罗士信屠城的描写,认为是作者以降清汉员身份,对多铎在江南大开杀戒“爱恨交加”复杂心理的曲折反映。23石雷撰,〈《隋史遗文》成书于清初辨〉,载《中南民族大学学报》(人文社会科学版),2017年第6期,第236—242页。这两种“新考”,“聪明”地将文学情节现实化,较之过去以文献为证据的“笨办法”,孰优孰劣,读者自可判断。殊不知“剑啸”新篇,实是由原本“侠概”一齣改成,那时袁大郎远未出仕,胥长公却已自谓“少年曾为州牧”;《隋史遗文》第三十九回开篇便是“我朝陈眉公道”,莫非也是清朝人口吻?24《隋史遗文》,第310页。

我们若把版画也引入讨论,可以把这个问题说得再透彻一些。

国家图书馆有一部宝珠堂刊本《丹桂记》,25[明]徐肃颖删润,《丹桂记》,明宝珠堂刻本,中国国家图书馆藏(索书号00585)。未题撰人,却打出“陈眉公先生批评”的旗号,字体、行款等都与万历间师俭堂的“陈眉公”系列十分相似。卷首作“柘浦敷庄徐肃颖删润富沙敬韦萧鸣盛校阅”。这种题款,还见于另外几种曲本,都是以“徐肃颖删润”名义翻刻他人传奇。萧鸣盛则是师俭堂本的“常客”,《西厢记》《绣襦记》等书皆由他出名作校。可见这部《丹桂记》是沿着师俭堂萧腾鸿的路子,翻新花样、继续刻书的产物。此卷版画风格(图8)也与师俭堂诸本(图9)一脉相承,有几幅的绘刻,神采、刀工甚至有所超越,画面款署的“(蔡)冲寰”“(刘)素明”“(陈)凤洲”,也是师俭堂合作之老人。这些作品的产生,当不会迟至清初。这部《丹桂记》仅将周朝俊《红梅记》稍加改窜,关目曲白一仍其旧,唯第十七齣“鬼辩”不同于原稿,以一改本代之。此改本却也并非原创,而是袭自《玉茗堂批评红梅记》所附“剑啸阁新改红梅记第十七折”。既然《丹桂记》刊刻不晚于明末,则“剑啸阁新改红梅记”行市的时间只可能更早,由此,“凡以剑啸阁之名刊刻的戏曲小说都应出自清初”26同注22,第241页。的说法,已然站不住脚了。

图8 《丹桂记》,明宝珠堂刻本,中国国家图书馆

图9 《鼎镌西厢记》,明万历间萧腾鸿师俭堂刻本台北“国家图书馆”

这样一来,袁于令又和《玉茗堂批评红梅记》扯上了瓜葛。上图善本中正有这部书,27[明]周朝俊撰,《玉茗堂批评红梅记》,明刻本,上海图书馆藏(索书号T340299)。沿着此线索追踪下去,剑啸阁的面目应当能够进一步清晰起来。况且这部《红梅记》的插图自颇可观,与《西园》《西楼》并列,也未见逊色(图10)。

此书卷首题“玉茗堂批评红梅记”。半叶十行二十一字,小字单行同,书眉镌小字评语,白口,无鱼尾,单界栏,四周单边。版心镌“红梅记”、卷次、页码。卷前有“红梅记总评”,不题撰者,又有“玉茗堂批评红梅记目次”。书末有残缺,以他本钞补。上图另有题“玉茗堂批评红梅记”之残本,故称此本为“上图全本”。

全书上下二卷,卷前各有版画6幅,共12幅,双面合页连式,图题取自或改自曲辞,计:

(一)湖上清晓 春意回芳草;

(二)脚儿登偷花墙外 只怕墙内有人惊;

(三)颤巍巍湖上亭台 高耸耸水边楼阁;

(四)日永窗前添绣线 天晴湖上浣新纱;

(五)娟娟明月射回廊 片片轻红怨夕阳;

(六)轻轻的把铜环闪开 款款儿将金莲步捱

以上卷上

(七)绣罢窗纱 闲步园林看晚霞;

(八)秋空雁影孤 夜色融融度;

(九)且图闺阁通宵饮 那管边城一段愁;

(十)潇洒画楼东 半在西湖烟雨中;

(十一)鹊桥可许会双仙 月明花底见婵娟;

(十二)中庭闪淡月半明 一阵风来灯弄影

以上卷下

图10 《玉茗堂批评红梅记》,明刻本,上海图书馆

题署“玉茗堂批评红梅记”的,除上述版本外,笔者所见,尚有三种。上海图书馆有一翻刻本,仅存下卷,卷首有一单面图,即前述“上图全本”下卷“绣罢窗纱”一幅的右半叶,绘刻皆不精,翻刻者虚应故事而已。28[明]周朝俊撰,《玉茗堂批评红梅记》,明刻本,上海图书馆藏(索书号781916)。国家图书馆有郑振铎旧藏本,卷前多一“叙红梅记”,以手书体出之,末署“太原王穉登撰”,当是托名。29[明]周朝俊撰,《玉茗堂批评红梅记》,明刻本,中国国家图书馆藏(索书号16221)。浙江图书馆也藏有一本,卷前既无“叙红梅记”,也无“红梅记总评”,上卷版画第一幅残半叶。30[明]周朝俊撰,《玉茗堂批评红梅记》,明刻本,浙江图书馆藏(索书号309)。最为关键的不同是,国图本、浙图本在上卷末尾,也即第十七齣“鬼辩”之后,订入一篇附录,首题“剑啸阁新改红梅记第十七折”,版心镌“红梅记”“鬼辩”页码、“剑啸阁元板”,共6叶。此篇版心增一白鱼尾,每行较正文多一字,字体也略有差异,应非同时所刊。上图藏本则无此附录。

图11 《玉茗堂批评焚香记》,明刻本,上海图书馆

图12 《三刻五种传奇·浣纱记》,明末刻本台北“国家图书馆”

抛开上图那个残本不论,对比“上图全本”和国图、浙图本的版本特征,可判断为同板所印,但国图本较上图本后印,题署“王穉登”的“叙红梅记”应是新加的;浙图本则更为后印,其版画线条已显模糊。可以推测,“上图全本”印出时,尚未刊刻“新改第十七折”,至国图本印时,方得补入,浙图本因之。

所谓“剑啸阁新改”,即点明重作之“第十七折”,出袁于令之手。原本第十七齣末尾有总评云“此折大不得体,该照新改的演”,可见改本早出,而刊刻附入则在后。郑振铎先生尝谓“凫公于明季评曲不少,玉茗堂评《红梅》者,亦出其手”,进而点出“启祯间吴郡镌书之风至盛,殆可夺建安、金陵之席矣。凫公与冯墨憨倡导诱掖之功不鲜也”31郑振铎撰,〈柳浪馆批评玉茗堂还魂记传奇二卷〉,载《西谛书跋》,文物出版社,1998年,第612页。,可见袁于令和他的好友冯梦龙一样,不单是著名的戏曲家、小说家,还是一位刻书家。这部“汤玉茗”批评、“王百谷”作叙、剑啸阁改订的《红梅记》刊本,恐怕实出自袁大郎一人的自编自导自演。

图13 《柳浪馆批评玉茗堂南柯梦记》,明末刻本,中国国家图书馆

国图另有《玉茗堂批评焚香记》32[明]王玉峰撰,《玉茗堂批评焚香记》,明刻本,上海图书馆藏(索书号T340299)。,总评前有题署“剑啸阁主人”的序文。上下两卷各有双面连式版画5幅(图11),风格水平极类现藏台北的《三刻五种传奇》33《三刻五种传奇》,包括《浣纱记》《金印记》《香囊记》《绣襦记》《鸣凤记》五种,明末刻本,台北“国家图书馆”藏(索书号15162)。之插图。所谓“三刻”,盖以容与堂诸曲后身自居、冒称“李卓吾评本”者,其版画也着力仿效容与堂《西厢》《琵琶》《玉合》《幽闺》《红拂》数种,精美仅下一等,构图略嫌寂寥耳(图12)。此本《焚香》,正“三刻”之俦也。或云,此“玉茗堂评本”即翻刻先出之“李卓吾评本”而成。这个“李评本”,却只在文献中记载,似乎没有谁真的见过,若以“玉茗堂评本”的版画判断,大约并非无根据的讹传。这种将秃翁、临川和自己糅合一处、真假参半的本子,袁于令炮制起来,十分得心应手。另一方面,容与堂式的版画,即使是翻刻,迟至清初顺康间,也难觅能手为之,故此本只可能产生于明末,“剑啸阁”的名号自也是那时便有的。

以上发现,可与西谛关于柳浪馆本“临川四梦”的讨论联系起来。郑先生凭借《还魂记》插图题句中“勾吴袁凫公”的款署,判断“柳浪馆是剑啸阁主人之托名也”34同注31。,郭英德以为“猜臆”35郭英德著,《明清传奇戏曲文体研究》,商务印书馆,2004年,第285页。,郑志良却从袁于令同时人薛寀的文章中找到了印证36郑志良撰,〈袁于令与柳浪馆批评“临川四梦”〉,载《文献》,2007年第3期,第51—58页。。薛氏径称柳浪馆本《还魂记》为“袁凫公评点牡丹亭”,并说“此记谱之者若士,评之者非石公而凫公也,何不曰幔亭,而曰柳浪?凫公其有借市之思乎”;后面又说“《西楼》自可单行,则借者不必借,而市者无可市耳”,似有为袁氏张目之意。然“借市”一词,偏偏恰如其分地点明了袁于令评曲伪托各家的作风。西谛旧藏的《柳浪馆批评玉茗堂还魂记》37[明]汤显祖撰,《柳浪馆批评玉茗堂还魂记》,明末刻本,台北“国家图书馆”藏(索书号15100)。参见《善本戏曲经眼录》,第66页。后来去了台北,其插图一时无从查对;《柳浪馆批评玉茗堂南柯梦记》38[明]汤显祖撰,《柳浪馆批评玉茗堂南柯梦记》,明末刻本,中国国家图书馆藏(索书号00558)。现藏国图,有版画12幅,郑先生赞为“至精”39同注31。(图13),以风格论,和前述《焚香记》《三刻五种传奇》插图又如出一辙。袁于令评曲、刻书及版画创作的题目,已经大大超越了“剑啸阁”的范畴,与柳浪馆、“玉茗堂评本”甚至是“三刻五种传奇”联系起来了,今后尚有值得深入钻研的很大空间。

最后,回到《剑啸阁自订西楼梦传奇》。观其图,绝然是明末“山水园林”式版画的代表作(图14),较之容与堂诸曲,更见繁难;对比师俭堂各本,自觉清幽;若与《西园》《情邮》并置同观,则以气象阔大胜场。画中人凭栏远眺、倚树沉吟处,颇能读出几分《吴骚》《彩笔》的神韵。黄裳先生说“清初的版画并非不精工,制作方法继承的也是旧有的传统,但风格、面貌却是不同了。有经验的人很容易看出两者的区别”40《榆下说书》〈插图〉,第119页。。我们在与剑啸阁有关的《西楼梦》《红梅记》《焚香记》版画中,读到的都是无疑义的明末气息。多数情况下,我们是利用文献来讨论版画史上的问题,不过有时候版画所包含的图像信息,却也能反过来帮助鉴定版本,贡献于史学研究,这里关于“剑啸阁”的讨论便是一例。

图14 《剑啸阁自订西楼梦》,明末剑啸阁刻本,上海图书馆

袁于令入清后,得享高年,口碑却不佳(图15)。董含《三冈纪略》说他“贪污无耻,年逾七旬,强作少年态。喜纵谈闺阁事,每对客,淫言秽语,冲口而发,令人掩耳”;并谈及他的死事,“忽染异疾,觉口中奇痒,因自嚼其舌,片片而堕,不食二十余日,竟不能出一语,舌根俱尽而死”,如此触目惊心,似对其人充满怨毒,未必是写实。41[清]董含撰,《三冈纪略》,卷7,“口舌报”一条,辽宁教育出版社,2000年,第143页。吴炳,《明史》本传略云:(南明时)永历帝“擢为兵部右侍郎,从至桂林,令以本官兼东阁大学士,仍掌部事。又从至武冈。大兵至……令炳扈王太子走城步……既至,城已为大兵所据,遂被执,送衡州。炳不食,自尽于湘山寺……”42《明史》,卷279,列传167,中华书局,1974年,第7149—7150页。《小腆纪传》所述与此一致。43[清]徐鼒撰,《小腆纪传》,卷31,中华书局,2018年,第323页。可是清初以来也有不少人坚持认为吴炳是投降后自杀或病死的。44参见蒋星煜撰,〈吴炳降清后死于痢疾考〉,载《学林漫录》(十集),中华书局,1985年,第203—212页。鼎革之际,国乱纷纷,生死难测、真伪莫辨,词余一束、闲情几缕,渡尽劫波,流传于今,洵非易事。诗人无觅,莺莺犹在,隔世书香,弥漫霄壤,“飘然如挟楚云游,重得话西楼”。