云南省昆明市某牧场奶牛生产性能分析

文/周亚平 孟兴祥 刘 琴 成玉梅 张泉鹏 张利坤 李 春 施开平

(云南省昆明市动物卫生监督所)

奶牛生产性能测定(DHI)是一套完整的奶牛生产记录和管理体系,现已成为奶牛群体改良科学化、现代化的标志。云南省奶牛DHI测定工作开始于2009年3月,现已开展十年。十年来,云南省奶牛生产性能得到了很大的提高。相对于2009年,参测牧场2019年平均305 天产奶量从4.3 t提高到9.2 t;平均乳脂率从3.48%提高到3.79%;平均乳蛋白率从3.13%增加到3.24%;体细胞数从2010年的7.4×105个/mL下降到2019年的1.8×105个/mL。奶牛生产性能的提高得益于DHI测定工作的贡献、管理水平的提高和品种改良的成果。云南省昆明市某牧场自2009年开始进行DHI测定,是云南省DHI测定数据应用较好的牧场之一。本文对该牧场的DHI数据进行综合分析,以探究其生产管理方面存在的问题,为进一步提高其奶牛生产性能提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

研究对象为云南省昆明市某奶牛2018年1—12月,1 000 多头奶牛的DHI测定数据11 223 条。测定数据来源为云南省昆明市DHI测定中心实验室。

1.2 研究方法

1.2.1 平均胎次

平均胎次=泌乳牛群的所有奶牛胎次之和/牛头数。

1.2.2 平均泌乳天数

平均泌乳天数=泌乳牛群中所有泌乳牛泌乳天数之和/牛头数。

1.2.3 Wood泌乳曲线方程

以30 天为1 个月,10 个月为1个泌乳周期,采用EXCEL软件,统计、绘制泌乳曲线,spss16.0软件运行Nonlinear Regression Analysis过程进行Wood模型模拟,计算公式为:Yt=atbe-ct。

式中:Yt为t时间内产奶量,t为泌乳月数,a为产犊后的初始产奶量,b为产奶量达到峰值的速率,c为产奶量下降的速率。

1.2.4 生产性能指标

用EXCEL统计群体各胎次的平均乳脂率、乳蛋白率、体细胞数、高峰日、高峰奶等指标。

2 结果与讨论

2.1 胎次分布

牧场胎次分布见表1。由表1可以看出,1 胎牛占30%,2 胎牛占25%,3 胎及以上牛占45%,平均胎次为2.43。在理想情况下,各胎次牛头数比例应为:1 胎30%,2 胎占20%,3 胎以上占50%。该牛场奶牛的胎次比例较合理,与理想胎次相比,2 胎牛数比例相对偏多,3 胎及以上奶牛数比例相对偏少。结果表明,奶牛的相对利用年限不够合理,原因是该牧场奶牛淘汰率偏高,在调查中发现,其主要是由于繁殖问题(屡配不孕)、乳房炎和肢蹄病等。因此,建议在生产中继续加强奶牛饲养管理,改善奶牛健康状况,降低淘汰率。

表1 牧场胎次分布

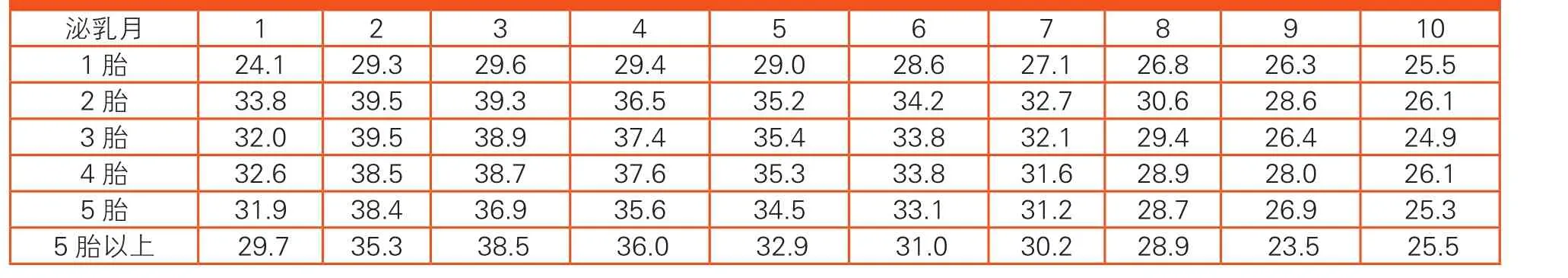

表2 各胎次奶牛泌乳曲线 单位:日产奶量(kg)

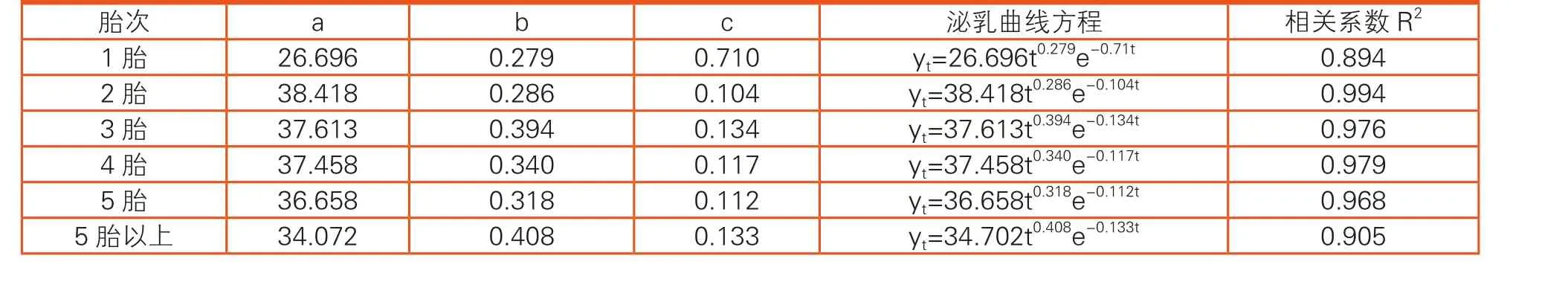

表3 各胎次Wood模型参数及泌乳曲线方程

2.2 平均泌乳天数

平均泌乳天数可以反映牛群繁殖性能和产犊间隔。对于均衡配种的正常牛群,其平均泌乳天数为150~170 天。该牧场的平均泌乳天数为166 天,处于正常范围,表明其奶牛的繁殖水平保持较好,奶牛配种、分娩正常。

2.3 泌乳曲线

该牧场各胎次奶牛泌乳曲线见表2,各胎次Wood泌乳曲线模型见表3。6 个胎次Wood泌乳曲线的拟合精度(R2)值均大于0.89,表明所拟合的泌乳曲线可靠性较高。分析泌乳曲线参数发现,初始产奶量在第1胎最低,为26.696 kg;第2胎最高,为38.418 kg;第3、4胎在37 kg左右;之后随着胎次的升高逐渐降低。分娩后达到高峰奶量的速率,第1胎最低,为0.279;随胎次上升到第3胎为0.394;然后随胎次的增加开始下降;而在5胎以上,又上升至0.408。达到高峰奶量后产奶量下降速率,第1胎最低,为0.710;随胎次上升到第3胎为0.134;然后随胎次增加开始下降;而在第5胎以上,又上升到0.133。总体来看,该牧场的奶牛泌乳曲线趋势正常。对于产奶量,第1胎奶牛的产奶量高峰出现时间最晚,高峰产奶量也最低,但持续力最强;如果不考虑第5胎以上数据,第3胎牛高峰期出现最早,持续力也最低;第5胎以上奶牛的产奶量上升速率最快,下降也最快,原因是第5胎以上,奶牛生理机能下降,泌乳持续力下降,产奶量能很快达到高峰,但也很快开始下降。尹召华等认为中国荷斯坦奶牛第1胎各泌乳月平均产奶量上升慢,泌乳高峰产奶量低,下降速率也慢,而第2~5胎各泌乳月平均产奶量上升快,泌乳高峰产奶量高,下降速率也快;各胎次累积产奶量泌乳曲线基本类似,第1、5胎产量低,第2~4胎产量高[1]。

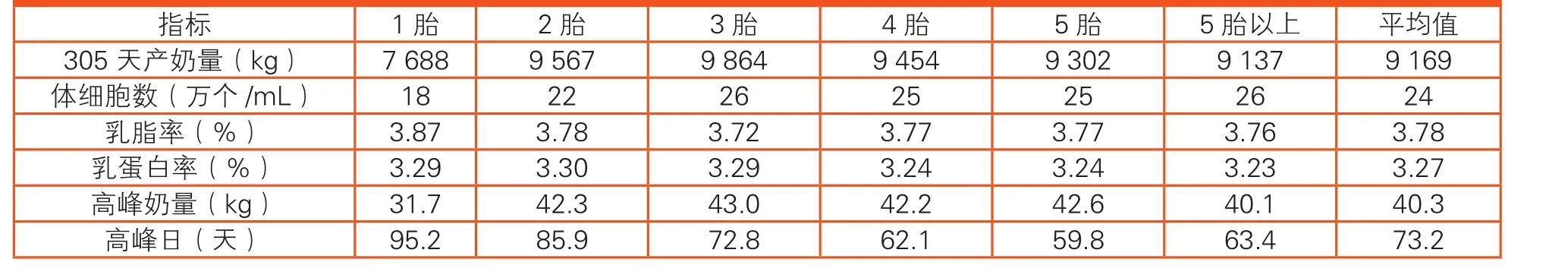

表4 胎次与305 天产奶量、乳成分的关系

2.4 305 天产奶量、乳成分

该牧场的胎次与305 天产奶量、乳成分的关系见表4。

2.4.1 305 天产奶量

该牧场平均305 天产奶量为9 169 kg,生产性能较好,第1胎最低,为7 688 kg;第3胎达到最高,为9 864 kg;从第4胎后开始下降,这与拟合的Wood泌乳曲线趋势一致。魏琳琳等、张洁等也认为产奶量随着胎次的增加呈现先升后降的规律,第3胎奶牛的产奶量最高,显著高于其它胎次牛,而第5胎及以上牛的产奶量最低,显著低于其它胎次牛[2,3]。

2.4.2 体细胞数

在正常情况下,牛奶中体细胞数为2.0×104~2.0×105个/mL,该牧场的平均体细胞数为2.0×105个/mL,表明该牧场奶牛存在隐性乳房炎。第1胎体细胞数最低,为1.8×104个/mL,第2胎上升到2.2×105个/mL,第3胎最高,达到2.6×105个/mL,随后胎次体细胞数维持在2.4×105~2.6×105个/mL。顾维佳认为奶牛隐性乳房炎的发病率同胎次、年龄等因素存在着密切的关系,随着胎次和年龄的增加,隐性乳房炎的发病率呈上升趋势[4]。这与奶牛的乳房健康有较大关系,头胎牛乳房健康,体细胞数较低,随着挤奶过程的延续,奶牛乳房受到损伤和病原菌感染,体细胞数增加。

2.4.3 乳脂率和乳蛋白率

该牧场的平均乳脂率为3.78%,乳蛋白率为3.27%。第1胎的乳脂率最高,为3.87%,其它胎次稍低,但变化趋势不明显。乳脂率相对较稳定,而第1胎乳脂率较高的原因,可能是产奶量低导致的浓缩效应。第1~3胎奶牛的乳蛋白率稍高,第4胎以后乳蛋白率有下降的趋势,这可能与第4胎以后,奶牛利用蛋白的能力下降有关。吴双军等认为随着奶牛年龄与胎次的增长,乳脂率呈逐渐下降的趋势,年龄越大,乳脂率越低。这可能是因为乳脂率随泌乳量的增加而降低,第7、8胎则是由于奶牛代谢机能降低而造成乳脂率下降[5]。

2.4.4 产奶高峰日和高峰奶量

该牧场的平均高峰奶产量为40.3 kg。胎次与高峰奶量的关系与泌乳曲线的关系趋势一致。第1胎高峰奶量最低,为31.7 kg;第3胎的高峰奶量最高,为43.0 kg;而第4胎以后高峰奶量开始下降,第5胎以后仅为40.1 kg。

理想的产奶高峰日为产后40~60 天。该牧场的平均高峰日为73.2 天,在理想范围之外,表明该牧场奶牛的生产效益还未得到最大的发挥。该牧场高峰日第1胎最长,为95.2 天;随着胎次的增加高峰日逐渐缩短,这与奶牛发育逐渐成熟有关,其摄取的营养主要用于泌乳和维持身体机能,很快达到泌乳的高峰期。试验结果与童雄等的结论相似,第1胎奶牛在第3个泌乳月达到泌乳高峰,而其它胎次牛均在第2个泌乳月出现泌乳高峰,且高峰期产奶量明显高于第1胎牛,以第3胎牛的高峰期产奶量最高;第1胎牛产奶量下较缓慢,其下降速率明显低于其它胎次牛[6]。

3 小结

该牧场平均胎次为2.43,平均泌乳天数为166 天。群体结构合理,配种及繁殖均衡,胎次比例、平均泌乳天数正常,生产管理水平良好。但还应该注意饲养管理,改善牛群健康水平,降低淘汰率。

该牧场奶牛305 天平均产奶量趋势较典型,第1胎最低,第3胎达到最高,第4胎以后开始下降。平均体细胞数为2.4 ×105个/mL,说明该牧场奶牛存在隐性乳房炎感染。建议在管理上要注重环境卫生、挤奶操作等过程的控制,减少隐性乳房炎的发病率。

该牧场的平均高峰日较长,达到73.2 天,泌乳潜能未能得到充分发挥。建议加强育成牛的饲养、围产期的管护、泌乳早期的营养,以DHI测定数据为依据,制定相应的管理技术措施,最终达到提高产奶量、缩短高峰日的目的。