徐志摩诗歌的“水”意象隐喻内涵及成因

叶琼琼,陈丹璐

(武汉理工大学 汉语言学系,湖北 武汉 430070)

传统隐喻理论主要局限于修辞学范畴,将隐喻看做一种修辞现象[1](P28),20世纪初以来,隐喻认知内涵大为拓宽,延展出丰富的阐释视角。现代语言学认为,隐喻既是一种语言现象,更是一种思维方式,是人类理解周围世界一种感知和形成概念的工具[1](P30)。从创作过程来看,诗歌与隐喻密不可分。路易斯认为“隐喻是诗歌的生命原则,是诗人的主要文本和荣耀”[2]。在某种意义上,诗就是一种比喻性的文体,比喻的技艺不仅是诗人的天赋所在,也是诗人的天职或义务。语言在诞生之初就是诗性的或具有诗性智慧的:最初的语言是一种“幻想的语言”,其原则是“诗的逻辑”,而比喻或隐喻就是诗的逻辑的派生物……比喻是语言本身所具有的原初欲望……很少有什么手法能够像比喻那样具有直接的揭示性,能将事物和人的状态、世界中隐藏的各种关联最迅捷地直呈眼前[3]。诗人通过惊人的洞察力发现事物间与众不同的联系,或是以超拔的想象力创造事物间匪夷所思但是细思之后又合情合理的联系,这种联系形成新颖奇特的隐喻,使两造之间产生丰富的隐喻内涵(这种隐喻内涵因人、时、情、境而异);同时隐喻的两造或是在客观特性上,或是在主观经验上有内在相似性与逻辑性,让诗歌内容在隐喻架构中连贯统一,诗歌隐喻因此具有创造性、模糊性、连贯性等特点,这意味着诗歌隐喻艺术蕴涵着巨大创作空间。诗人借助这些流淌在人类思维中的原型,在精雕细琢中构筑诗歌灵魂,通过语言媒介回溯生命源头,赋予其意识价值,在同时代乃至后世激荡起人类心灵的共鸣之音[4](P101-102)。

作为新月派领军人物之一,被茅盾誉为“中国布尔乔亚开山”“末代诗人”的徐志摩除了在“音乐美、绘画美、建筑美”方面做出突出贡献、对诗歌体制进行大胆尝试与突破外[5](P119),更在诗歌意象运用上有独特成就。中西文化的共同影响使其意象既有典型的传统韵味,又有浓郁的欧化色彩,熔炼了古典诗词与欧洲浪漫派的隐喻内涵,在直抒胸臆中曲折达意、委婉抒情。以往对徐志摩诗歌意象的研究主要集中于某类意象群,关注意象情感与诗歌追求,如潘晓青的“天空意象群”研究,肖显慧的星、云、莲、墓意象探讨,赵丹萍的自然意象研究,等等。还有的意象研究从比较文学的视域介入,借助济慈、雪莱、戴望舒、林徽因等诗人进行对比分析。而水意象研究相对偏少,主要包括:康荣峰通过某一类水意象或具体诗歌研究其表达效果,赵艳宏观概括徐志摩诗歌水意象的艺术作用,廖玉萍对徐志摩诗歌中与水有关的意象进行分类并总结其作用,等等。总体而言,较多研究通过对比将水意象归为女性的柔美情怀,注重艺术效果与功用分析,忽略水意象内部差别,对其分类也涉及大量植物与人事,分散了单纯水意象研究。而从意象隐喻入手、以徐志摩诗歌水意象为切入点的研究成果几乎没有,因而本文以此为着力点探讨徐志摩诗歌的隐喻艺术经验。

一、中西方“水”意象隐喻与徐志摩水意象使用

水是地球上的常见物质,是孕育生命的源泉,人类与水的关系密不可分。东汉王充认为:“云积为雨,雨流为水。”[6]《汉语大词典》中“水”有22项释义[7]。林菁对其进行整理,做出基本义与引申义的分类[8]。本文所探讨的徐志摩诗歌水意象基于基本义,包括自然界固有物质“水”以及“泛指一切水域”两大类别,因此,江河湖海等都在本文讨论之列。通过对中西方水意象隐喻的研究,我们可以更好理解徐志摩水意象创作中独特的隐喻内涵。

中国古人将水视为世界本原,先秦《尚书》与宋代《太极图说》都把“水”放在五行之首[9],可见对水的重视。结合刁生虎[10]与聂亚宁[11]的观点,可总结出传统水意象的七大隐喻内涵:道德、思想、心境、柔情、力量、运动、阻隔。

水是“道德”,是生生不息的天地之道与自然法则,是道德精神与理想人格的隐喻。夫子的“夫水者,启子比德焉。遍予而无私,似德”将水无私灌溉的道德人格化;老子的“上善若水,水善利万物而不争”将水视为至善境界,作为为人处世的道德标准。水是思想,是通达敏锐的智慧与气魄。班彪的“从谏如顺流,趣时如响赴”规劝人们以从善如流的智慧吸取中肯意见;林则徐的“海纳百川,有容乃大”以海的广袤比喻包容胸襟与壮士气魄。水是心境,是远离世俗喧嚣的豁达气象。王维的“行到水穷处,坐看云起时”,在一番清净中静享自然禅意;王勃的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,在登高远眺中将落日山河尽收眼底,涌生豪情壮志。水是柔情,是女子深厚绵长的情意。《诗经》的“淇水在右,泉源在左。巧笑之瑳,佩玉之傩”形容女子的姣好容颜与绰约倩影;秦观的“柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路”诉说缠绵悱恻的忠贞爱情。水也是力量,是刚柔并济的共融体,“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之”。在力量层面上,水有譬政治、喻灾难的双重隐喻。一方面,水有譬喻治国的政治功能。荀子提出“君者,舟也;庶人者,水也;水则载舟,水则覆舟”的观点成为君王“民本”治国思想的重要渊源,“水能覆舟”蕴含的动荡因素也是国家人民的灾难来源。而当水蓄积力量过大而难以控制时,洪灾随之而至。由于洪水对农业生产的毁灭性破坏,中国百姓在与其斗智斗勇中生发出水的灾难隐喻,李白的“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”影射水带给国家人民的伤害与损失;“洪水横流”进一步隐喻邪道横行、纲常伦理崩坏的社会风气,是对倡导清明教化的文明古国精神文化世界的灾难性打击。水是运动,是无形流动而永恒变化的象征。一方面,这一运动难以把握又无规律可循,因而常用以谈论兵法与军事,成为因势利导、顺势而为的代名词,如孙武以水论兵的名句:“夫兵形象水,水之形,避高而趋下,兵之形,避实而击虚。水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。”[12]以“水无常形”告诫用兵者“兵无常势”,应当顺时顺势而变,使人透过水的运动观测世界的无常。另一方面,水的运动是永恒的,在不经意间流逝,生发出时间飞逝与生生不息的隐喻。李煜的“世事漫随流水,算来一梦浮生”借江水比喻自己的“荒唐”一生,纸醉金迷、荣辱浮沉在漫漫流水中倏忽不见;夫子在川上发出“逝者如斯夫,不舍昼夜”的感慨,寓意大道如流水般奔流不息、生机勃勃的气象。水还是阻隔,是障碍险阻与天涯之隔。在古代的交通条件下,“一衣带水”的距离往往要越过万重山脉。这在许多诗歌的描述中得以体现,杜牧的“青山隐隐水迢迢”、李涉的“江城吹角水茫茫”以“迢迢”“茫茫”形容水面辽阔幽远,其阻隔距离可想而知;孟浩然的“欲济无舟楫,端居耻圣明”以“云梦泽”暗示使才华无处施展、奏谏难以上达天听的政治障碍,抒发诗人报国无门、政治上郁郁不得志的愁苦心情。

水意象在中国传统文化中以“根隐喻”的核心概念出现,“从一开始便与中国古人的生活和文化形成了一种天然的联系,并伴随着人类的进化和对自然的认知,逐渐由物质的层面升华到一种精神的境界。”[10]在这一背景下,水逐渐成为人们习以为常的隐喻主角,用以说明现实自然或人文之景,它是流动、绵延、深厚、轻灵、透亮的,宛如一位秀外慧中、清丽脱俗、远离尘嚣的仙子,柔弱的外表下有一颗坚韧的心,是中华民族悠久文明底蕴的典型象征。

中西方由于自然环境与文化信仰等差异使水在人类共同印象上呈现不同的隐喻特征。方芳认为,与中国倾向于以水的自然属性抽象出的概念特征为衍生基点的方式不同,西方相对缺少哲理化意蕴,多了自然抗争之意[13]。也有学者认为,以水的紧密结构投射缜密科学的观点、以水的清澈透明投射能力质量一流、以水的流逝投射转瞬即逝的名利与不可靠品质等也是西方特有的隐喻映射方式[14]。以下综合《圣经》的经典隐喻、法国哲学家与诗人巴什拉的观点具体阐释西方水意象的隐喻内涵。

《圣经》中水有三重隐喻:生命、再生、罪与罚[15]。其一,水孕育与维系了生命。一方面,它是上帝创造世界时滋养万物生长的催化剂,开篇《创世纪》中,上帝用七天时间创造世界,水在生命起源的不同阶段反复出现,体现出这一意象的重要作用。哲学家威尔赖特在《原型性的象征》中说,“水既是纯净的媒介,又是生命的维持者。因而水既象征着纯净又象征着新生命。”[4](P228)另一方面,水也延续了生命,《出埃及记》中摩西借河流得以逃生,他的名字便是“从水里拉出来的”的意思[16],可以说,水拯救了摩西与以色列民族,使他们能够生存繁衍。现代派诗人艾略特的《荒原》延续了这一隐喻,“要是岩石间有水多么好/死山的嘴长着蛀牙,吐不出水来”“如果有岩石/也有水/那水是/一条泉/山石间的清潭/要是只有水的声音/不是知了/和枯草的歌唱/而是水流石上的清响/还有画眉鸟隐在松林里作歌 /淅沥淅沥沥沥沥”,诗歌通过正反对比描绘体现水孕育生命的力量。其二,耶稣接受约翰的施洗获得新生,并用他的圣灵为众人施洗。通过圣灵的水,上帝赋予耶稣智慧,为他洗去尘间凡俗,成为人间救世主;在对人类的革新上,上帝借大洪水洗去人间丑恶,使人类迈入新文明。在王少辉看来,洪水神话不仅意味着人类的新生,更是“生产和生活方式的重大变革,是人类文明的进步的标志”[17]。但同时,大洪水还有第三重隐喻。《圣经·旧约》的“诺亚方舟”传说起因于上帝对人类的惩罚,通过毁灭一切的洪水创造新世界。无独有偶,古希腊神话的诸神之王宙斯也以此惩罚人类,他命海神波塞冬降下暴雨,使世界陷入汪洋[18]。类比之下可以发现,古人视自然灾难为神或上帝对人类罪孽的惩罚,而正是在这一“原罪”心理下,凶猛的水往往成为“罪与罚”的隐喻,在西方世界流传下来。

此外,巴什拉从哲学、文学、心理学等方面对西方水意象做了经典阐释,本文将其归为三大类:爱恋、死亡、狂暴。爱恋包括自恋与母性的爱。首先,水的特性能促发人与自然的自恋情结。清澈明亮的水如同一面光滑的镜子,人们临水照镜,对自己产生了深深的喜爱与依恋,“我们的自傲的心灵深处的静观得以返璞归真。”[19](P24)这种自恋情结带有唯美主义萌芽,它借助水获得理想的升华与释放。进而言之,万物在水边也沾染上自恋气质,雪莱的诗歌赋予水仙花以自恋意识,“黄色的花,永久地注视着倒影在宁静水晶中的倦忌的双眼”,这一种倦怠而卑微的自恋更能展现水给予万物的自恋天性。其次,河流、湖泊、大海为人类提供水源与食物,对人类的哺育与滋养使其在文学中被赋予乳白外表,接受乳汁的母性隐喻,这一类“癫狂的隐喻阐释一种不可忘的爱”[19](P129)。例如,米什莱通过乳汁隐喻将海岸想象成乳房形状,“大海用它坚持不懈的抚慰使海岸圆润,使海岸具有母性的轮廓,我要说的是女人乳房可见的柔情,即令孩童感到无比温和,受到庇护,温暖而温馨的那东西”[19](P131-132),这也进一步说明水的母性意象在西方观念中根深蒂固。

另一类是水与死亡情结相关。早期将死者安放在棺木中随水流去的葬礼引发了西方对死亡与水的遐想,它成为孕育死亡的母亲,兼备生命与死亡双重内涵。如荣格所说:“死亡和死亡冰冷的拥抱是母亲的乳头,正像大海那样,它把太阳吞没了,却又使太阳在它的深处再生……”[19](P80-81)水承载了死亡,死者在水中开启人间生命的最后一次航行,“卡翁情结”①便是这一隐喻的体现,“摆渡人”也由此产生。而在古代,落后的交通技术使水对距离的阻隔数倍于陆地,水作为生死界限出现在许多意象隐喻中,这一点与中国颇为相似。更进一步说,水在“卡翁情结”中的死亡意象经由莎士比亚发展形成了女性化自杀本原的生命倾向,以《哈姆雷特》中的奥菲利娅为代表,水成为“年轻、貌美的死亡,鲜花盛开的死亡的本原”[19](P91-92)。狂暴的水可以从人与水的抗争以及水在特定条件下的汹涌态势两个角度理解。人在游泳时与水发生痛苦而快乐的亲密接触可视为“斯温伯恩情结”的表现,斯温伯恩在表达对狂暴水的崇拜时写道:“每个浪让人痛苦,每个波涛像鞭一样抽打……海浪的鞭打从肩到双膝留下了痕迹,把他抛向岸边,周身被海的鞭子抽红。”[19](P186)这是在与水搏击的抗争欲望中获得的狂暴快感,反复隐喻以表现施虐与受虐者形象。另一方面,海面由平静向汹涌状态的转化如同某种兽性的释放,在这种浪潮下,“大海接受了各种狂怒的隐喻,种种疯狂动物的象征。”[19](P188)这一状态的大海是与原始的力相关的狂暴,人们在与海水翻动与抽搐的共鸣中获得水意象新的隐喻感悟。由此,西方水既延续了《圣经》的经典隐喻,又展现出西方世界生产生活中与水的密切关联,通过隐喻表达他们对世界的理解,呈现其文明的独特色彩。

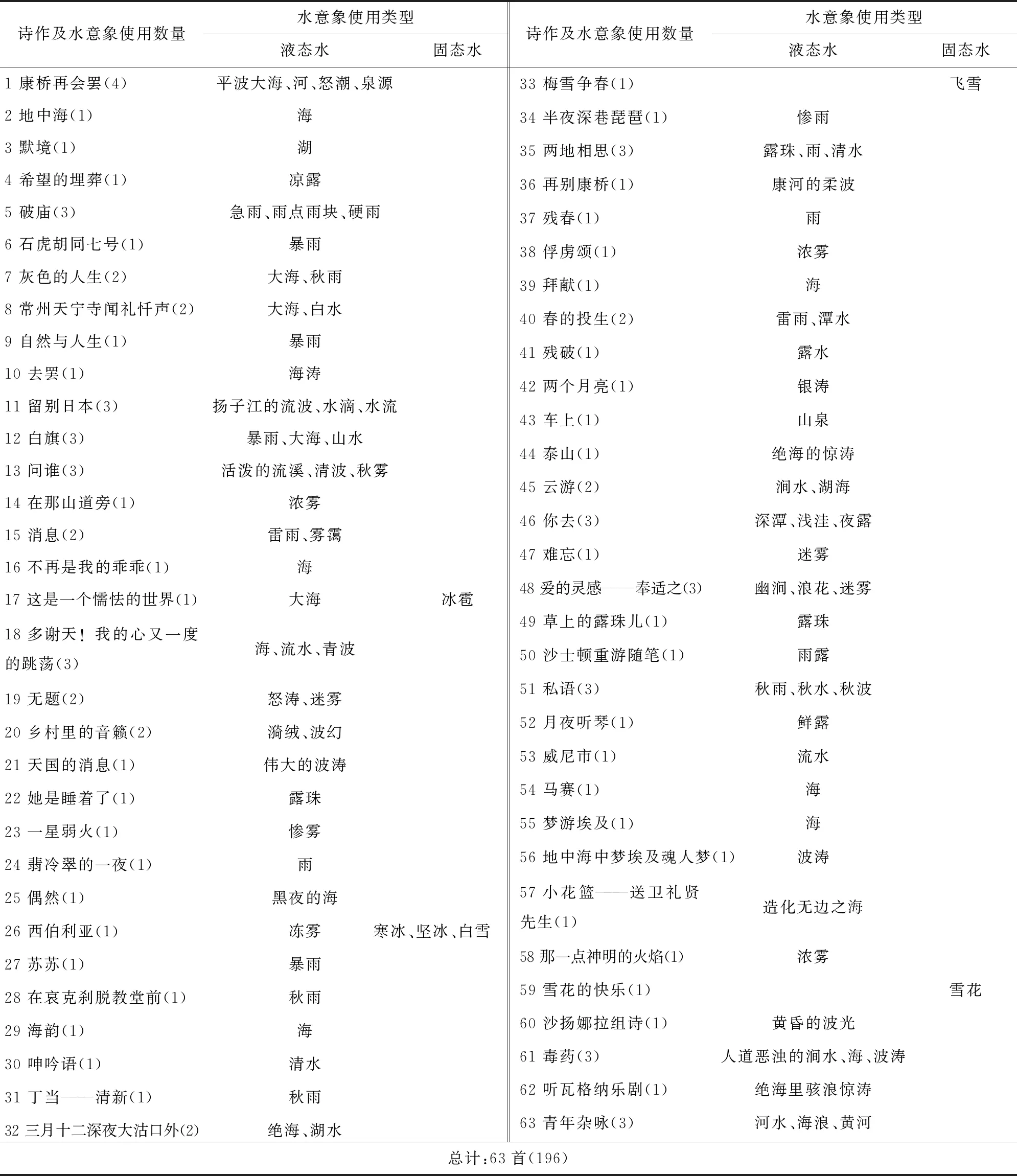

徐志摩一生创作诗歌196首,以下统计的具有一定隐喻内涵的水意象诗作有63首,涉及水意象类型有海、江、河、湖、雾、露、雨、冰、雪等,以液态水为主。表1是徐志摩涉及水意象的诗歌及其使用情况[20]②。

表1 徐志摩涉及水意象的诗歌及其使用情况

由此可见,水意象在徐志摩诗歌中分布较广,出现频次较高,是其意象的重要组成部分。本文从诗歌隐喻角度出发,结合具体诗作可分析其水意象的隐喻内涵。

二、徐志摩诗歌的“水”意象隐喻内涵

徐志摩诗歌水意象有独特的隐喻内涵,诗人对意象特点的敏感把握使隐喻内涵呈现与水状态相关的同质性特征,通过隐喻内涵的系统建构形成了三类隐喻风格。莱考夫认为,隐喻整个系统内的连贯性是选择一个而非另一个基础来构成隐喻的部分原因,它还存在很多可能的身体和社会基础[21](P17)。因此,徐志摩诗歌水意象的隐喻内涵和人类经验积累与水意象本身特性的联系也值得探讨。

不同状态的水有不同物理特征,在意象隐喻中也呈现相异内涵,在连接单一隐喻构建概念的所有实例中起着至关重要的作用。因此,徐志摩诗歌液态水与固态水,液态水中雾、露、雨、海等水意象内部都具有隐喻连贯性[21](P85-91),表现出典型化与系统性特征。徐志摩经由个人体验与集体意识对水意象不同维度的塑造使我们更能洞察概念隐喻在其中的作用。

雾是由悬浮在大气中的微小液滴构成的能降低地面能见度的气溶胶,在有雾天气中物体可见度会受限制,形成对视觉的阻碍。源于感官的经验使人将天气域的雾现象映射向情感域,通过情感的迷离表现天气的混沌。俄国诗人丘特切夫将水作为混沌象征物,传承了古希腊以及《圣经》中创世之初横贯混沌天地的水意象[22],而雾形成视觉阻碍后更能表现这一种混沌。基于雾的这一特征,人们以不同方式构建其部分隐喻,完成凸显与隐藏的功能[21](P8-10)。例如,雾的朦胧可表达诗化的神秘与美感,雾的厚重也可映射与光明相对的昏暗与低落,而徐志摩诗歌的雾意象往往是对后者的进一步发越,将其与浑浊的愁绪、迷惘的求索相联系。《无题》中的迷雾与天光相对,隐含对光的遮蔽与对前进道路的阻碍,“一弯青玉似的明月”将清柔的光辉洒向人间,现出“云消雾散”的清透;迷雾在《难忘》中与“诅咒的凶险”呼应,是缠绕思绪的毒蛇、压榨光明的希望,使诗人在积蓄的愁苦中看不清未来方向。诗人基于“混沌”隐喻描绘了不同情境下相异的情感体验,构成其雾意象连贯丰富的隐喻系统。

露与夜间降温时空气遇到更冷的地面析出的水汽液化有关,具有晶莹剔透的特性。将露珠比作珍珠的手法在中西方文学中屡见不鲜,也同时赋予露珠相反的隐喻内涵。一方面,喻体珍珠作为一类色彩瑰丽、气质高雅的宝石使人们对露珠有幸福美好的情感寄寓;另一方面,珍珠贵重却易失、露珠美丽而易逝衍生出消极悲观的情绪。人们对日本歌人文屋朝康的露珠和歌的不同评价诠释了这一点。刘德润认为,诗人对露珠的描写“写出了珍珠在风中滚落的激烈动态之美”,也有人觉得“没有一根线能将珍珠般的露珠串起来,只好无可奈何地眼看着它们散落在草丛中”,这些都包含了万物挽歌的悲伤情调[23],在徐志摩的“露珠”中也有鲜明体现,他巧妙地将两种相反情感融入晨露与夜露中,形成独特的隐喻内涵。晨露圆润、晶莹,在清晨阳光照耀下闪烁希望的光辉,与诗人“爱、美、自由”的理想相联系。《她是睡着了》一诗中的露珠是“颤动的,在荷盘中闪耀着晨曦”,像处女的纯真梦境与姣好青春,娇嫩而惹人怜爱,高贵而饱含生气。而夜露的清澈透亮在夜幕中被诗人赋予希望与绝望的双重特征。一方面,夜间的寒凉宁静和人体清明之气的共鸣体现了夜露“飘飘欲仙”的气质。《月夜听琴》中“草尖的鲜露,动荡了我的灵府”,夜露在音波震颤中点亮诗人的灵明,在爱与美的境界中赋予诗人洞彻心扉的澄澈。另一方面,夜晚的荒凉死寂黯淡了露珠的光辉,使其沉郁在昏昧之中。《希望的埋葬》表现了寒凉直白的悲哀,“滴滴凉露似的清泪,洒遍了清冷的新墓”,新坟之上“长眠着美丽的希望”,诗人借凉露烘托抑郁悲凉的气氛,喻示死灭的希望。由此,珍珠与眼泪成为徐志摩构建两类不同露珠意象的基本喻体,分别隐喻纯洁的爱以及悲伤、破碎的情感体验。

“雨”在与人类的数千年联系中发展出特有的“原始意义”。荣格认为这一种被赋予“原始意义”的“原始意象”,“凝聚着一些人类心理和人类命运的因素,渗透着我们祖先历史中大致按照同样的方式无数次重复产生的欢乐与悲伤的残留物”[4](P100)。雨的“自然属性”与“社会属性”都对其原始意义有重要影响。一方面,高湿度、低气压、含氧量低的阴雨天气易引发器官压迫感,使人产生低落阴郁的情绪;另一方面,古代农耕社会的雨是丰收与灾祸的象征。在先民们代代积淀对雨的情绪与生活体验中,雨逐渐成为人类经验的心理凝结物与集体无意识,在文学艺术中借创作者个体意识表现出来。徐志摩诗歌中的雨有暴雨、苦雨两种状态,隐喻不同的情感体验与文化内涵。暴雨以迅疾猛烈的特征对自然景物或人类生活造成冲击破坏,隐喻无情的社会与动乱的时代。《破庙》《翡冷翠的一夜》《苏苏》等诗中的雨均以暴雨展现,它是烈情的,在破庙中飞驰怒吼,伴随霹雳与雷暴急雨朝诗人砸去,使人想起曹禺的《雷雨》,标题“雷雨”既交代了故事发生的天气环境,又隐喻在雷雨中集中爆发的戏剧冲突,揭露封建旧社会孕育的矛盾与悲剧;它也隐喻莫测的自然与变幻的人生,正如社会的残忍“捣烂鲜红无数”,埋葬纯真的爱情与充满朝气的青年。而苦雨多以秋雨、惨雨呈现,表现绵延细雨中诗人的苦情与落寞。《私语》中的“在一流清冷的秋水池,一棵憔悴的秋柳里,一条怯怜的秋枝上”一句,是秋雨诉说的郁结情思;写于林徽因与梁思成结婚之际的《丁当——清新》则将诗人破碎的恋情借雨清脆的下落声渲染到极致:“檐前的秋雨又在说什么?‘还有你心里那个留着做什么?’蓦地里又听见一声清新——这回摔破的是我自己的心!”秋雨本身具有的凄凉况味与诗歌表现的爱情悲剧融为一体,造就徐志摩苦雨意象寒凉的审美意蕴。

吴福辉认为“海”的第一品格是现代质素[24]。五四运动以来,海作为连接中西方的通道将中国大门向世界敞开,“海风”随之吹进内陆。彭松认为现代文学的海意象是文明转型期先锋意识的表达,“它脱出了旧的物象之限,而成为新的时代精神对应和建构的对象,成为某种生命理想投射的焦点和文化精神生发的广域”,是“承载着现代意识、世界想象和生命觉悟的特殊意象”[25]。徐志摩笔下的海同样呈现出现代性与先锋性,成为旧社会的反叛与新文学的高歌,隐喻对理想人格与理想世界的追求。《这是一个懦怯的世界》中的海是自由理想世界的隐喻,诗人历经了对无情冰雹、锋利荆棘的反叛,在追求爱情的一往无前中达到远离丑恶的世外桃源,激荡着自然与爱情的力。徐志摩的“海”也是隐喻自然变化与社会变革的动荡因素。《海韵》中的海作为隐喻意象贯穿全诗,诗人通过海随时间的连贯变化呈现动态的自然景观,表现海在运动中蓄积的力。进一步说,诗人透过海的变化暗示中国社会去旧迎新的变革,这一具有破坏力的动荡因子也吞没了许多进步青年。相比之下,突进诗人郭沫若在《立在地球边上放号》中以激进的笔力释放海的宏丽与炽热,表现诗人所崇拜的颠覆性的力:“无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。/啊啊!我眼前来了滚滚的洪涛哟!/啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!”它“颠覆了天地俱足、纯宁归化的古典感受,却接续了西方浪漫主义以来拜伦、海涅、普希金等建构的那个激涌叛逆的大海。”[25]相较而言,徐志摩诗歌的海意象则略显古典婉约,在解构创造中对传统又有所保留。

作为固态水的雪有液态水所没有的“雪白”“轻盈”等特征,“雪白”使其成为灵魂品格的象征,在不同维度的发越中形成平淡自然、纯真坚毅的品质;它的“轻盈”也被赋予自由灵动浪漫的隐喻内涵。雪的存在是短暂的,这种“美的极致”的雪意象在日本“物哀”美学理念中,除了人格化的一尘不染外,更因短暂的存在包含“无常”的思想,是对人生美好易逝的无奈与感伤,从这一意义上看,“水作为雪的死亡,是美与死的象征。”[26]川端康成《雪国》中的叶子和驹子作为纯净的人格象征最终在火的灼热中“融化”其短暂的一生,“僵挺的身体在下落过程中变得柔软,但那姿势显示的是偶人般的放任和命脉断绝的自由,生与死都已终止”,但死亡在与美的化学反应中生发出的美学意味使岛村在哀恸的同时又未能真切体会到死,“感觉出的是类似叶子内在生命变形之转折点那样的东西”[27]。而徐志摩的《雪花的快乐》在发挥传统隐喻轻灵、优雅动态美的同时,也关注了“雪的融化”。在诗的最后,雪花以消融的姿态溶入女子柔波似的心胸,结束了短暂的生命,这一设计与《雪国》相比有意隐藏“死亡”而更突显“美”的意蕴,使人几乎感受不到雪消逝的悲伤,它与徐志摩“爱、自由、美”的追求相结合,成为诗人终生孜孜以求的单纯信仰。除此之外,徐志摩在传统洁白、清寒内涵上表现出一定的地域、时代与个人特征,为雪的审美特征开辟更广阔的视角。《梅雪争春》化用宋人卢梅坡的“梅雪争春未肯降”,以反讽与尖锐批判贯穿全诗。首句便以“南方新年里有一天下大雪”拉开争斗序幕,南方大雪的地域罕见性使人不禁联想到《窦娥冤》“六月飞雪”的枉死冤案,犀利影射段祺瑞政府枪杀请愿群众的现实背景,奠定全诗沉重阴郁的情感基调。此诗中雪花一改往日的灵动美丽,被强化了“冷”的特征,扮演严酷现实与反动敌人形象,触目惊心地描绘了杀戮惨状,上演了江南鲜艳的“开春图景”,成为徐志摩对反动政府的强烈控诉。雪在徐志摩诗歌中被赋予鲜明的地域色彩,在纯洁、清冷的外观上附加了严寒、冰冷等感官感受,呈现出“坚冰”的严酷特点,反衬出坚定的理想追求。

除了前文出现频率较高的固液态水外,诗人还塑造了其他水意象。如《再别康桥》的康河是启蒙的母亲河,标志遭遇西方文化洗礼后 “诗人”徐志摩的诞生,它的柔波也成为孕育理想与诗化浪漫情结的隐喻象征。而湖、涧、泉、潭等水意象与前文提及的隐喻特征有相似之处,由于出现频率较低便不再一一列举。固态的冰、冰雹等水意象在徐志摩诗歌中出现次数同样较少,总体具有坚硬的特征,多表达挫折、阻挠的现实隐喻,构成徐志摩诗歌水意象隐喻主干的支流。

通过上述分析可以看出,徐志摩诗歌水意象有丰富的隐喻内涵,它们体现了水在不同状态下表现出的物理特征差异以及人类社会在与自然的交互中形成的集体无意识。同时,徐志摩在水意象中揉入了个人对女性的情爱经验、对“爱、自由、美”的追求、对动荡时代风云变幻以及对人文历史厚重沧桑的感怀、对自然万物与人类社会的虔敬与热爱乃至对宇宙的哲学思考等诸多元素,在水意象约定俗成的隐喻内涵中加入了新的成分,唤醒了它们的生机活力,成为我们概念系统中赖以生存的活隐喻[21](P55-56)。他的浪漫主义诗学原理与自由主义政治观念[28]使水意象折射出独立的个体意识、孜孜的爱情渴求与人性的哲理思索等现代理念的光辉。唯美、忧伤、颓废意味的水意象“化‘现实之恶’为‘艺术之美’的‘丑中美’”[29],成为融合超功利艺术追求与悲观郁结心境的矛盾体。这些由不同隐喻内涵幻化出不同风格的水意象,借诗人不羁的自由之风与横溢的才情灵思而赋予独特审美意趣,成为映照诗人情感、诗论与哲学观的一面镜子。

三、徐志摩诗歌“水”意象隐喻内涵的成因

莱考夫认为,人类拥有的概念系统是其与物理和人文环境相作用的产物,隐喻在这一持续互动中得以建立,基于这一过程形成的自然经验说到底都是环境与文化影响的结果[21](P57-58,P109-111),它对诗歌意象隐喻内涵与风格的形成有关键作用,徐志摩也不例外。总体来说,它与诗人成长的吴越文化环境、传统诗词的影响以及西方文化的冲击有密切关系。

严家炎在上世纪90年代就注意到文学的地域性特征,指出“区域文学对作家性格气质、审美情趣、艺术思维方式和作品的人生内容、艺术风格、表现手法等有复杂深刻的影响”[30]。何西来认为,地域文化对文学创作的影响:“首先是作为描写的客体而进入作品;其次是通过作为创作主体的作家;最后还有接受者由地域文化传统所形成的特殊的审美需求,审美期待”[31]。徐志摩出生于浙江省海宁市硖石镇,深受吴越文化浸染与熏陶,养成了江南独特的性灵气质。

首先,柔和的水域特征与秀丽的水乡景观为水意象的主要特质创造条件。《旧浙江通志》言:“浙东多山,故刚劲而邻于亢;浙西近泽,故文秀而失之靡。”[32]其核心便是揭示不同自然环境对人文的影响。徐志摩家乡位于钱塘江以西,地处长江三角洲,地形以广阔平原为主,水流在落差小的地势下形成“静”而“缓”的流速特征,由此形成的江、湖等丰富的水乡景观是江南水性文化的重要组成部分,培养了一方人轻倩柔美的文化意趣与审美风格。《我在扬子江边买一把莲蓬》以扬子江作为贯穿全诗的物象,构建起一幅典型的江南水乡图景。《乡村里的音籁》中的小舟缓泛在垂柳荫间,凉风吹起水面的涟漪,诗人忆起故乡的溪流,山间的冷泉,一景一物皆流淌着江南诗化的气质。这种清丽的水乡文化深深影响了徐志摩笔下的水意象,使其呈现出“轻柔之美、朦胧之美、动态之美”的特征,水性环境“明事物之万化,亦与之万化”的特性赋予其诗歌灵动多变的美感。冯兰与石永珍评价道:“他的诗不似胡适诗歌的直白意寡,不像郭诗那样肆情狂放,闻诗过于追求格律,亦非李金发诗体的糊涂,而是细雨润物见灵性,素性率真触感情。他注重感受,情思的变化,情绪的波折,似江南之小桥流水,荡荡漾漾。”[33]江南自然环境的水性特质深刻影响了徐志摩观念中的水,为其水意象隐喻风格的塑造提供了潜在创作背景。

其次,儒雅的人文环境与开放的社会风气为水意象隐喻风格奠定基础。秀美的自然环境与富足的物质生产孕育了性情柔和、情感细腻、思维活跃的江南人,它以繁荣的物质文化资源、茂郁的社会文化资源以及氤氲的审美文化资源创造了一片有永恒魅力的文化景观,形成精致细腻的生活方式与儒雅的人文环境[34](P1)。魏晋南北朝以来,江浙一带逐渐成为文化发达地区,“魏晋风度”“江左风流”兴盛,文学艺术蓬勃兴起,诗人、书法家、画家相继涌现;南宋时期,繁华都市杭州吸引了一批士人阶层,为文艺创作与佳作迭出提供良好氛围。陈建华认为元末的江浙文士风雅相尚、文酒诗宴,唱和、交游之风极盛[35](P17-18)。这种文化资源的积淀孕育醇厚的人文环境,养育“崇文重教”的传统;超于儒家实用理性之上的诗性文化气质与自由审美精神淘冶出江南“清水出芙蓉,天然去雕饰”的审美意蕴[34](P1-9)。徐志摩诗歌水意象因此富有诗性与雅致,成为性灵中女性的娴静化身[36]。如《两地相思》中沾上草尖的露珠被隐喻为思春少女腮边的泪,混合荡漾的爱情和与情郎分隔的愁闷,晶莹的光泽也饱含纯情与温柔的女性之美,成为诗人女性情结的寄托。

丰富的物质文化资源促进人们的思想解放与个性拓张,形成开放的社会氛围。魏晋名士放荡不羁、崇尚自由的流风遗韵仍流淌在江南人的血液中。这一追求解放的反叛精神体现在封建社会“重农抑商”背景下江浙繁荣的商品经济中,商人平民有参与文学活动的机会[35](P13),近代的吴越地区也最早得西方风气,文学作品一度呈现多元融合、创新进取的精神。在这一环境中成长的徐志摩因而有强烈的个体意识,他自称为“一个不可教训的个人主义者”,其反叛传统与变革创新的精神也在水意象中有真实写照。《这是一个懦怯的世界》中的“我”为了爱情与现实决裂,义无反顾地挣脱道德的束缚与传统的枷锁,奔向那象征着恋爱、欢欣和自由“白茫茫的大海”,在新旧交替之际表现追求真、善、美的一往无前的精神。由此,儒雅的人文环境与开放的社会风气为徐志摩诗歌的水意象注入独特的美学形式,呈现清丽温柔、灵动自由的隐喻风格。

再者,忧郁的文化基因与哲思的创作风尚为水意象的哲学内涵提供支撑。骆寒超先生从吴越民族远古时期频繁的被迫迁徙入手,分析该民族在恶劣自然条件下形成的“依恋故土又崇尚流浪”的集体无意识。这一种“宁静与骚动”的“现代浪子”特质在吴越民族的精神文化个性中对立统一,在现实冲撞下生成吴越诗人独有的“忧郁”气质。在他看来,这种气质在徐志摩笔下是典型的“天蓝的忧郁”,即“由宇宙人生激发出来的,导向茫然的超越感”[37]。在《偶然》中,诗人自比为“天空里的一片云”,抒情对象是广阔的海,云在海面转瞬即逝的投影照应了诗题“偶然”。两者的交会喻示苍茫宇宙中个体心灵偶然碰撞的相惜之情,有惊鸿一瞥的喜悦与感动,然而诗人却以高远、冷峻的姿态有意使相遇的火花在虚空与幻灭感中褪去,呈现出诗人流浪天地间无所依傍、无所顾虑的超脱感。无独有偶,四年后诗人发表的《云游》再度以对立姿态呈现云和水意象。地面卑微的一流涧水是“云”的尘世牵绊,当“云”在空际云游时,涧水恋上它逍遥的明艳,渴望抱住它的倩影,然而这种超脱的美无法在人间静止,因而涧水抱紧的只是“绵密的忧愁”。徐志摩在诗中寄予的宇宙观渴望超越尘世,却始终无法摆脱现实羁绊,正如那“云”在飘游中又受人世拖累,牵挂那为己消瘦、盼己归来的涧水的哀伤,未臻“无所待”之境。虽然诗人都使用了云与水意象,以云自喻的情感也有异曲同工之妙,但水意象却发生了变化:从“海”到“涧水”,从广袤到卑微,从“无回应”到“有行动”,这也是四年间诗人面对宇宙与尘世生发的忧郁气质有所变化的体现。前诗中,水意象很“大”,诗人却以“教导者”与“沉默者”身份赋予云和海不平等的话语权,使诗歌传达出飘逸的美感与超脱的境界;后诗中水意象虽“卑微到尘埃里”,却有向云张开怀抱、在无能盼望中日渐消瘦的“烟火气”。而面对不同的水,“云”的挣扎使诗歌更具冲突与张力,两者的差异是徐志摩这份承自吴越文化的忧郁与哲思在时代变革与人生阅历积累中有所坚持、有所颠覆的体现。

总之,吴越文化对徐志摩诗歌水意象隐喻内涵的作用主要体现在上述三方面。在此基础上,浙江包容多样的地域文化成为传统与西方文化碰撞交融的平台,为徐志摩的诗歌兼备中西方文化的水意象奠定基础。

徐志摩偏爱水意象还源于其深厚的传统文化根基。徐志摩早年跟随塾师孙荫轩与查桐轸先生打下深厚的古文基础,在开智学堂期间便写出《论哥舒翰潼关之败》这般颇具气势的作文[38],青年时期又于大师梁启超门下拜习古典学术与思想,陶冶了较高的文化修养。由此可见,传统文化与古典诗词对徐志摩人生早期的人格塑造以及深厚文学功底的养成都有重要作用,对其今后的文学生涯也产生深远影响。尽管他在留学数年中接触了西方文明,回国后也高举改造旧诗、旧文化的旗帜,但正如黄小珍、余亚梅所言,“于情感的根深蒂固之处,行文言谈又往往不经意地流露出传统的下意识”[39];朱湘也认为:“徐君是一个词人,古代词人细腻的想象,诗中的音节也是词中那种和婉的音节。”[5](P115)人的价值观念是一个与其赖以生存的隐喻概念相一致的系统,在一般情况下会受到某类文化中根本核心的价值观影响[21](P20-21)。因此,徐志摩诗歌水意象有古典诗词的影子,而他又通过自身经历与创作理念对水意象细腻化或哲理化,使之承载更为丰满的内涵。

徐志摩诗歌海意象与雨意象主要沿用传统诗词的隐喻模式,呈现浓厚的古典色彩。海意象具有柔和性与神秘性两个特征。前者源于传统文化对人与自然和谐的追求以及平实处事的道德原则,寄寓古人“天人合一”的哲学思考与人生体验。张九龄的“海上生明月,天涯共此时”与张若虚的“春江潮水连海平,海上明月共潮生”都描绘了一幅开阔壮丽的海上月明图,铺开平实博大的气象。徐志摩同样在《多谢天!我的心一度的跳荡》中传达了旷远的抒怀:“如今,多谢这无名的博大的光辉,在艳色的青波与绿岛间萦回。”环岛青波明艳但不锋利,在海平面上散发柔和的光辉,是诗人在自然精神洗涤中流露的空灵与博大。海意象的神秘性则受到蓬莱仙岛神话及《山海经》传说的影响,披上的“仙人”“海客”外衣一度成为文人桃花源理想的寄托,如白居易的“到岸请君回首望,蓬莱宫在海中央”便带有浓厚的神话想象色彩。在《这是一个懦怯的世界》中,徐志摩借“白茫茫的大海”同样营造了虚幻的世界,海上的岛“有青草,鲜花,美丽的走兽与飞鸟”,让人不禁联想到《山海经》的奇异传说与动人故事。

传统诗词的雨意象也被徐志摩还原在诗中,主要为悲凉的苦雨和愤懑的暴雨。无论是秦观“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”的凄风凉雨,还是李清照“到黄昏,点点滴滴”的秋雨,都被历代诗人偏爱。而徐志摩《在哀克刹脱教堂前》的“幽幽的叹一声长气,像是凄凉的空院里凄凉的秋雨”、《丁当——清新》的“檐前的秋雨在说什么?它说摔了她,忧郁什么”仿佛与古人相呼应,在绵绵细雨中道尽内心郁结与世态寒凉。相比之下,暴雨则是控诉黑暗现实与悲惨社会的一把利刃,以更暴烈与决绝的方式宣泄强烈的愤慨与不满。例如,陆游的“雨镞飞纵横,雷车助奔骤”,将时代压迫的沉重血泪寓于滂沱大雨中,宣泄心中的抑郁与愤懑,徐志摩同样在《破庙》《苏苏》等诗中加以发挥,构成对顽强旧势力的反抗。

正如前文所述,徐志摩诗歌的水意象虽取自传统但更有发越,他将自己的生活经历与对世界的体验揉入创作中,使之成为富于想象力和创造力的隐喻,具有穿透整个网络,回响悠长、余音不绝的效果。这一创新隐喻通过突显与抑制某些特征的方式赋予传统认知经验以新的理解,在继承与创新中保持连贯性[21](P129-132)。徐志摩诗歌中的“流水”“雾”与“雪”意象都有此特点。在“流水”意象上,李煜“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”是承载愁绪的代表;徐志摩《私语》的“情诗情节,也掉落在秋水秋波的秋晕里,一涡半转,跟着秋流去”便与其精彩和应。《云游》的涧水承载的不只是哀愁,更是潜藏在吴越文化深处的忧郁基因,是现代浪子无法释怀的尘世羁绊。在这一意义上,徐志摩在化用古典意象的同时更赋予其深层哲学意蕴,使隐喻内涵有了本质拔升又合乎情理。在“雾”意象塑造上,苏轼“酒罢月随人,泪湿化如雾”等诗句传递的忧郁怅惘与其人生境遇相映照,饱含无奈伤感。徐志摩诗歌雾意象也往往呈现出与阴郁消极的情绪相关的昏暗与颓唐,但他将这份附丽在人生中的宏大细腻化为处于悲观状态下内心的彷徨与挣扎、思潮的混沌与跌宕,而《难忘》中纠缠在心头的迷雾在诗人笔下爆发出波诡云谲、风雨如晦般的凶险,颇具线条化的描摹力度。在雪意象刻画上,徐志摩在继承传统情爱表达与灵动意蕴的同时,更融入饱含热情纯真的人生追求,暗寓诗人追寻美的理想世界的愿望。

李怡评价道:“徐志摩自觉或不自觉地实现了与中国传统诗歌文化精神的默契,从而把现实与历史,把个人诗兴与文化传统融合在了一起,完成了中国古典诗学理想的现代‘重构’。”[40]在这一意义上,相较闻一多这类宏观把握中西文化的诗人,徐志摩对传统的继承更为人性体贴。同时,他又不囿于传统束缚,在对古典水意象隐喻内涵的深化与情感表达的细腻化上都有较高完成度。

对西方文化的创造性吸纳是徐志摩偏爱水意象的第三个原因。从比较文学视野看,文学中民族性与非民族性因素间的转化是民族文学发展过程中的必然现象,是各民族文学交流、渗透和融合的基本标志。唯有将民族文学置于世界交流中才可能保留与发展其自身特性,在融合与丰富中赢得世界地位[41]。从这个意义上说,五四运动以来的现代文学就是中西文化碰撞融合的产物,它站在一个崭新的时空焦点,“在纵向上面对自己的古典传统,在横向上处在自己的共时性展开和面对‘他者’影响的二重性焦虑中,横向的思考与观察又反转来触动对传统的再认识和再估价”[42]。而徐志摩便是处在这一变革中的“时代巨人”,出于挑战旧文学与求异的需要,他在吸纳改造异域元素中形成的“欧化”风格,对促进传统诗歌革新与意象使用多元化具有建设性的作用。

尽管徐志摩早年接受的是传统私塾教育,新式教育与远游求学更开阔了他的心智与视野,使其创作有鲜明的时代特征。他在美国克拉克大学与哥伦比亚大学取得硕士学位后欲追随罗素,又在英国伦敦大学与剑桥大学继续求学[43](P6-45)[44]。宋炳辉认为,远洋经历使徐志摩对西方文化的态度可用崇拜、狂热来形容。他大量译介西方作品,新诗创作也模仿英国诗人,呈现出“对西方浪漫主义诗艺的悉心把握和独到创意”“富丽浓艳的意象和辞藻”与“优美的音韵旋律”[45]。孔孚、吕山查认为,徐志摩诗歌的特点是“六分‘直’的继承,四份‘横’的移植”[46]。而这份“移植”在水意象中有三类体现:西方诗人与流派的影响、《圣经》水意象隐喻内涵的引入以及“卡翁情结”与“奥菲利娅情结”的融汇。

西方名流的文艺理念与创作思想影响徐志摩的审美价值。从风格上看,英国湖畔派诗人华尔华斯爱山乐水的自然观给予他水意象将灵魂赋予自然界万物的清新脱俗,呈现出《草上的露珠儿》的优美灵动、《再别康桥》的淡雅隽秀。浪漫主义诗人拜伦、雪莱对他“爱、自由、美”的追求有深刻影响,《去罢》中的“我笑受山风与海涛之贺”激荡着拜伦式的豪放纵恣和冷傲不群[47](P159);《这是一个懦怯的世界》又借鉴了《唐琼与海》寥廓的海景。以波特莱尔为代表的唯美主义者对徐志摩诗歌意象与艺术风格从浪漫向唯美的嬗变有深远影响,波德莱尔“恶中之美”的美学旨趣为徐志摩描摹中国旧社会传统礼教的丑恶开拓空间,使他以全新的方式直面灵魂与人性的拷问,创造出“中国版的唯美之歌”[29]。泰戈尔的诗歌理念给予徐志摩东方的情调与田园的诗思[47](P156),是他在坚守爱与美的道路上的信念支柱。他在《沙扬娜拉》组诗之二中以极具东方美感的笔调描绘了黄昏的大海,“趁航在轻涛间……在黄昏的波光里息羽优游”,古典浪漫、清新悠扬。从隐喻内涵上看,浪漫派英国诗人济慈的唯美主义气质与徐志摩不谋而合,他“情趣迥异的构思”“精心锤炼的文字”“奇异瑰丽的形象与意境”以及“对美好的理想境界的向往和追求”[47](P166),给予徐志摩莫大的启发,直接影响徐志摩露珠的意象隐喻。济慈的露珠意象常将露珠与珍珠类比,隐喻纯洁与珍贵,而同样具有浪漫情怀的叶芝的露珠则展现出对纯真爱情的向往以及对复杂难测情感的琢磨。在徐志摩《她是睡着了》等诗中,清露意象明显受到两位诗人的影响,散发女性的浪漫,隐喻纯洁坚贞的爱情。

徐志摩诗歌水意象借鉴了《圣经》中的“生命”与“再生”,突出表现在剑桥诗歌③上,但他同时在创作中将西化风格融入中国社会背景,使水意象完成本土化过渡。《青年杂咏》虽延续了《圣经》隐喻,但与国情的结合更展现出青年的责任与担当。海浪隐喻希望与再生的洗礼,使青年抛弃尘秽的头巾、解脱肮脏的束缚,“露出赤条条的洁白身”,重回带着原罪的婴孩之身接受圣水施洗,而中华民族母亲河“惨如鬼哭满中原”的惨状使他决心引西方水的生命原力,摧毁旧世界的残暴。这份呼唤青年忘却悲哀、追求梦想、投身革命的呐喊,裹挟西方浪潮,充满了新青年的蓬勃朝气。

“卡翁情结”与“奥菲利娅情结”使水、女性与死亡透过这一隐喻机制联结成有机整体,它“使死亡人性化,在最无声息的叹息中渗进了一些明快的声音”,借水的阴影淡化死亡的现实性,体现这一主题的非《海韵》莫属。大海在诗中经历由宁静到凶猛的变化,结尾处扮演了毁灭女郎、吞没沙滩与光辉的死亡形象。在“死亡”过程的呈现上,诗人将死亡瞬间巧妙隐去,对女郎嘹亮歌声与窈窕身影的探寻到“再不见女郎”的结束呈现了富有戏剧化的舞台张力。女郎、光线与大海的对比变化构成贯穿全诗的主旋律,随着夜色的加深,海浪逐渐现露出凶恶“本色”,“夜”与“海”的结合完成了死亡隐喻。女郎的舞姿与风暴海浪的对抗将诗歌情绪推向高潮,这一种女性美与死亡的抗争如同奥菲利娅落水那一刻的唯美,“她的衣服四散展开,就像美人鱼一样飘在水上;她唱起了古老谣曲,好像感觉不到她的困境,又好像她本来就生长在水中一般”,她们在死亡中寂灭,也在死亡中展现美的极致。

西方文化对徐志摩的影响是巨大的,他在《吸烟与文化》中提到:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我胚胎的。”[48]《再别康桥》的康河承载徐志摩浪漫纯真的希望与幻想,从康河流出的诗歌,从诗歌流出的水意象也沾染了这份美妙气质,成为剑桥生活孕育的果实。他在《猛虎集·序文》中也说,他的兴趣爱好在二十四岁以前还停留在相对论或者民约论之上,正是康河唤醒了他心中对诗歌的热情[43](P79),也激发了他性灵的狂热。以英国为代表的西方诗人与流派风格深深烙印在徐志摩诗歌中,可以说,从浪漫主义、后浪漫主义到象征主义,“他对西方文学的接受基本上是沿着英国文学史的发展顺序完成的”[47](P178-179),而他的水意象也呈现出不同诗人的隐喻特色。《圣经》与“卡翁情结”“奥菲利娅情结”作为西方经典隐喻在徐志摩诗歌中也有出彩的使用,成为徐志摩水意象西方韵味的典型代表。更可贵的是,他能在实践中融入自己的风格与对中国社会的理解,从而完成对西方文化的吸纳与改造。

四、结语

中国新诗经过胡适、刘半农等人的奠基,郭沫若的“开一代新风”,冰心、冯至等人的推动,到新月派已逐步规范化。作为新月派代表,徐志摩为推动新诗发展做出了重要贡献,他独特的艺术风格与人文情怀对中国诗界、文学界产生深远影响。朱自清评价道:“他没有闻氏那样精密,但也没有他那样冷静。他是跳着溅着不舍昼夜的一道生命水。……他让你觉着世上一切都是活泼的,鲜明的。”[49]水已然成为孕育徐志摩生命灵性的重要泉源,是他传奇一生的真实写照,水意象也成为徐志摩诗歌中不可或缺的隐喻寄托。它体现了人类在漫长的与水环境交互过程中积淀的经验与集体无意识,通过诗人情感体验的特殊性及其个性的语言发挥使概念系统焕发出新的生机与活力,展现隐喻强大的创造功能。这是在中国转型时期背景下“现代”与“诗歌”的对话,是对现代“诗质”的探寻,“一方面,是体认现代经验的性质,寻求诗歌感觉、想象方式的现代性;另一方面,也是一种把诗歌外在形式灵魂化的追求,从而使‘新诗’弥合现代语言与现代意识的分裂,真正成为一种新的感受和想象世界的艺术形式。”[50]徐志摩诗歌便从中国旧镣铐中挣脱出来完成了对传统诗歌的解构与重塑,其中西融合特色在水意象隐喻中得到了较好的诠释。

[注释]

① 卡翁:希腊神话中在冥河上渡亡灵去冥府的神。见《水与梦——论物质的想象》84页译注。

② 本文引用诗歌大部分来自《徐志摩诗全集:别离的笙箫》这一版本。

③ 在刘洪涛著的《从国别文学走向世界文学》(上海:复旦大学出版社,2014:39)中将徐志摩的“剑桥诗歌”分为两类:一类为在剑桥期间创作的诗歌;一类为以剑桥自然物景为题材创作的诗歌。