写意是什么

近些年来,“写意”似乎成了一个热词。在许多场合里,“写意”一词常常被当作中国画的核心特质,或名曰中国画的“写意精神”;而在其他画种中,“写意”一词也往往被用于描述对于中国艺术精神的借鉴或回归。《美术研究》2017年第2期曾发表过彭锋的一篇文章,题目叫作《什么是写意》。这是一个重要议题,但是还没有说透,有必要继续说下去。应该说,“写意”一词在古代即被泛化使用,在今天的使用中也没有严格确切的内涵。一般来说,美术界使用“写意”一词,大略的含义应该是既不写实,也不抽象,有些类似于表现主义,但要具有东方情调,最好带有笔触特征。而中国画界使用“写意”一词,则具有至高无上的含义,大约就是等于在说中国画的传统精髓与美学特征,其实当然不是。无论“写意”一词在美术界以外的内涵是什么,不可否认,中国画界使用“写意”一词,主要是来源于文人画的“写意”之说,而美术界使用“写意”一词,应该是对于中国画界“写意”一词的借用。在文人画中,“写意”最初只是一种特定的画法概念,大约在元代以后出现,所以“写意”无法概括中国画两千年的文化传统。下面并无意于讨论现在美术界对于“写意”一词的使用,只是想接着“什么是写意”这样一个话题,追溯“写意”的确切内涵,讲明白“写意”是什么。

写意是什么?我们先说“写”。“写”在中国绘画语境中的使用很宽泛。写意称为“写”,写照称为“写”,写生称为“写”,写神也称为“写”。许慎的《说文解字》云:“写,置物也。”“写”的本义是“去此注彼”与“移动放置”。《礼记·曲礼上》讲服侍国君吃饭,国君赐以剩余之食,“器之溉者不写,其余皆写”。意为国君所赐之食物,若是以不可洗涤的食器装盛,就要从国君的食器倒入自己的食器再食。因此,“写”有倾泻的意思,俗字就是“泻”,如《周礼·地官·稻人》的“以浍写水”便是。由此可引申为倾吐、倾诉、抒发之意,如写心、写志、写情、写怀、写念、写思、写忧等。凡“倾吐”之意皆可以叫作“写”,比如《诗·小雅》:“既见君子,我心写兮。”意即抒写心之所忧,而无留其恨。在这种意义上,作字作画也可以叫作“写”,写出胸中郁积,人就舒畅了。“写”的第二个意思是摹画、仿效与描绘,从“移置”之义而来,比如写物、写境、写状、写貌、写妙、写像、写生、写影、写真、写形等俱是。“写”的早期用法,是用以代替动词“画”的一个独特词语。早期中国画的“以形写神”“写貌”等词义,就是将“绘”或“画”称为“写”。因为将对象描绘下来,也就是意味着将描绘对象移置到画面之中。“写”的第三个意思是书写,即用笔作字。在汉以前只用“书”字,汉以后“书”与“写”并用,但“书”是用笔作字的正统用法,书家落款皆曰“某某书”,少见“某某写”者。“写”字作为“书”的用法,则主要是抄写、誊写的含义,因为抄写之义同于“移置”。

“写”与画法相关的含义,首先有仿效与描绘的意思,写形就是图写形貌,写神就是传神写照,临摹就是“传移模写”。同时,“写”用于绘画意义,更兼有“泻”的意义,是指以作画的方式遣兴抒怀。“写意”一词的“写”,在理论上应该是取写之“泻”意,比如“聊写胸中逸气耳”(倪瓒语),以笔墨倾吐、抒发内在情愫或淤积。但实际上,文人写意中的“写”,虽也兼具写心与抒发之意,但在画法特征上,更主要是“书写”的意思,并且书写的“写”比动词“画”的地位更高。书写可以与心相关,如相关时就是真正的写意。书写也可以与心并不相关,比如说“抄写”意义的摹古方式。写意方法在抄写或摹古的时候,就是假的写意。“写”的字义从“描绘”与“泻”的含义,向“书写”乃至于“抄写”含义的历史演变,就像是一部浓缩的中国绘画史。

再说“意”,“意”可意会,难于言表。“意”可以是一幅画所要表达的意思,也可以是画者心中之意,还可以是所画之物的“生意”或表现对象的大意,但实际上更多的是用笔的“笔意”。“意”非实有之物,大略说来,画之“意”可以从物、我、天三个方面阐述。以状物而论,一种方式是“形貌彩章,历历具足,甚谨甚细,而外露巧密”的密体工致画法,另一种则是取其“大意”、画其“意思”(苏轼语),“笔不周而意周”“运墨而五色具”(张彦远语)的疏体意似画法。这种画法不取工细,意似便已,“笔才一二,象已应焉”,张彦远“谓之得意”。这种状物方式的特点在于“直以写意取气韵”,而不在乎形似与否。如徐渭《写竹赠李长公》诗即云:“山人写竹略形似,只取叶底潇潇意。譬如影里看丛梢,那得分明成个字?”徐渭在画竹的时候,对应写意笔法的点画符形方式已经出现。但值得特别注意的是,“意”与“形”是一对相当矛盾的对立范畴,写意画的以意写物,不可以形似求之。在这一点上,“意”与“神”不同。在早期中国画的形神关系中,神能够以形写神,能够神似形似;而在写意画的形意关系上,二者似乎难以兼容。形似便难能得意,得意往往不需形似。

“意”在早期中国画中,或与“气韵”“骨气”等范畴相关,但作为绘画方法来讲,意的方式主要是不面面俱到,画其“大意”或者“意思”。其实,强调“意”的方法,应该能够发展成为一种独立的造型理论体系。这样的端倪在中国画史中早就存在,如张彦远即认为:六书“其三曰象形,则画之意也”(张彦远《历代名画记》卷一,叙画之源流)。画“意”的方法,不同于宗炳的“以形写形,以色貌色”(宗炳《画山水序》)的方法,可以说是一种以象写形的方法。以象写形,是在物形与画者之间以“象”嵌入,这样,画者在面对物形的时候,就可以与物相隔而不必直触物形,于是物中便有我在。“象”依主客观关系而仿佛存在,是画者对于物形的主观化印象,而物形则是物本身之实在,可以触摸得到。“象”既不是纯粹的物形,也不是纯粹的画者之心,但是“象”既能够应物象形,也能够以象达意。因此,以象写形的画法就可以“意足不求颜色似”,不求形似求“意思”了。“以形写形,以色貌色”的方法所依据的是客观标准,而以象写形的方法则在很大的程度上取决于画者所捕捉的那点“意思”,并且可以“笔不周而意周”,不必“历历具足”。(张彦远语)正如九方皋相马,“取其意气所到”(苏轼语)。如果太多关注皮毛颜色细节,把形坐实了,那点“意思”可能就没有了,象就会成为“死象”(《韩非子·解老》),这是在传统画论中没有全部说透的地方。

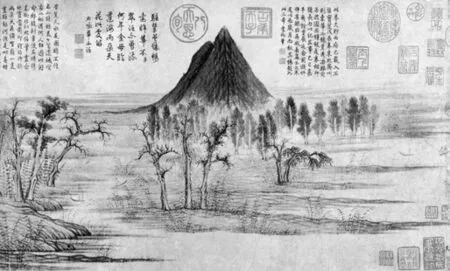

赵孟 鹊华秋色图(局部)

苏轼《书朱象先画后》曾载:“文以达吾心,画以适吾意而已。”以画表我意而论,画意大略同于写心。但在早期士人话语系统中,“意”的意味耐人寻味。如欧阳修曾说:“萧条淡泊,此难画之意,画者得之,览者未必识也。故飞走迟速,意近之物易见,而闲和严静,趣远之心难形。”“诗是无形画,画是有形诗。”士夫作画与画工不同,画工作画是“作诗必此诗”(苏轼语),画形只此形,没有画外之意。士夫之画,是以画的方式表达临物时的那种个人心境。这种每个人都不同的生命感受与生命经验,这种“趣远之心”,无论萧条淡泊,还是娴和严静,其实就是所谓的诗意。诗意不在于物,不离于物,而在于人;画意不在于物,不离于形,而取决于诗心。因此欧阳修的《盘车诗》认为:“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。”苏轼也认为:“乃若画工,往往只取鞭策皮毛,槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺许便倦。”

在“意”的含义中,人们所忽略的往往是天“意”。在中国文化的原典中,以《周易》对于中国画画理的形成影响最大。《周易》讲“意”,“意”在《周易》中是一个具有高度哲学内涵的概念。如《周易·系辞上》云:“书不尽言,言不尽意。”文字不能完全表达语言,语言也不能完全表达“圣人之意”。这其中“圣人之意”很关键。什么是“圣人之意”?“圣人之意”不是指一般人的主观心意、情感、意念、意思、意图或意愿,“圣人之意”超越一般人的主观表现而与天地之意相通,是心与道合、人与天一的结果。这样的“意”,其实就是“道”在人心的一种表述。所以,“意”在早期中国画的画理中占据本根性位置,是先在之物,并且“画尽意在”。如张彦远即主张:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似皆本于立意而归乎用笔。”(张彦远《历代名画记》卷二,论画六法)画得天意、“意存笔先”,即“合造化之功”“神假人笔”(张彦远语)。如沈括评王维画《袁安卧雪图》之雪中芭蕉,便是此理:“此乃得心应手,意到便成,故造理入神,迥得天意,此难可与俗人论也。”是什么“得心应手”?是“天意”得于心而应于手。这样意义的“意”,在后来的画论中也断续存在,如布颜图《画学心法问答》即认为:“意之为用大矣哉!非独绘事然也,普济万化一意耳。夫意先天地而有。在易为几,万变由是乎生。在画为神,万象由是乎出。”

“圣人之意”怎么表达呢?《周易》的方法是“立象以尽意”。“象”的性质是依主客观关系而仿佛存在,“象”的作用主要是以象写形,画物之大意,象在先而对物有所取舍,用荆浩的话说就是“删拨大要”。但在《周易》的思想中,意与象的关系有所不同,意在先,“象”的作用主要是“立象以尽意”,所以“象”要观物而取象。如《周易·系辞上》即云:“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”早期中国画的理路与《周易》的“立象以尽意”是一致的。观象要“近取诸身,远取诸物”(《周易·系辞下》),用画论中的说法就是“外师造化,中得心源”(张语)。而立象则离不开“应物象形”(谢赫语),观物才能取象。并且这样意义的“意”与形似并不矛盾,因为“象也者,像也”(《周易·系辞下》),所以,“象物必在于形似”,“骨气形似皆本于立意而归乎用笔”。(张彦远语)“象生意端”,才能“形造笔下”(刘道醇语)。所以,早期中国画的“意”不是文人写意意义上的“意”,“立象以尽意”也与画其大意、不求形似的写意画法在理法上不同。即便从书写的角度而论,“无以传其意,故有书;无以见其形,故有画”(张彦远《历代名画记》卷一,叙画之源流)。书之不足而有画,这才是“天地圣人之意也”(张彦远语)。其实“圣人之意”的“意”也就是“天”的意义上的“意”,才是真正具有价值的“意”,才是真正值得写之意。但是,后来文人写意的“意”,似乎并没有承续“圣人之意”的奥理与内涵。

完整意义上的“意”,应该涵括上述三者,是物、我、天的三而合一。而在中国绘画的历史实践中,三者在不同时期各有偏重。值得特别注意的是,“意”在晚期文人写意画中变得不再重要,文人写意的重点并不再是“意”,而是书写意义的“写”。如王学浩在其《山南论画》中有一句转述的王的话,即将文人“写意”解释得十分明白:“有人问如何是士大夫画?曰:只一‘写’字尽之。”所以,讨论文人画之写意,着眼于“意”的意义不大。

然后说写意。“写意”一词的历史在中国画的历史中并不长,宋及宋以前的画论基本没有“写意”一词。潘运告编注的《中国历代画论选》中刘道醇《圣朝名画评》“花卉翎毛门”第四徐熙条,有“写意出古人之外”一句,该“写意”一词出于断句错误,原句应断为“虽蔬菜茎苗,亦入图写。意出古人之外,自造于妙”,因此并不是“写意”的最早之说。“写意”画法的最早出现,按照王世贞的意见,应该是在元代:“松雪尚工人物、楼台、花树,描写精绝,至彦敬等直以写意取气韵而已,今时人极重之,宋体为之一变。”“宋体为之一变”,即变宋画之尚法而为元画之尚意。“写意”一词在绘画中开始使用也是在元代,如夏文彦《图绘宝鉴》卷三即云:“(僧仲仁)以墨晕作梅,如花影然,别成一家,所谓写意者也。”元人的写意,虽然已经有以书法笔法入画的明确表述,比如赵孟的“石如飞白木如籀,写竹还于八法通”(赵孟《秀石疏林图卷》),但更主要的还是“画意不画形”“意足不求颜色似”的画法取向。比如汤即云:“画之当以意写,不在形似耳。”夏文彦云:“大抵写意,不求形似。”并不是严格意义上的文人写意格法。写意的观念在今天大有泛化之势,甚至被表述为中国画的核心理念或某种精神。写意在今天再次被提起并受到重视,可能是因为把写意理解为“主观表现”之意,觉得写意就是中国式的表现主义,这其实是对写意的一种误解,所以,有必要重新廓清关于写意的真正内涵。

写意主要具有什么样的含义呢?大体说来,写意具有如下几个层面的含义:

第一,写意是泻心中块垒的意思。如传为王绂所撰的《书画传习录》中云:“逮夫元人专为写意,泻胸中之丘壑,泼纸上之云山,相沿至今,名手不乏,方诸古昔,实大相径庭已。”实际上,文人写意画中“泻”的含义并不典型。因为气需要养,除非为了抒胸中气、散心中郁,抑或“涤烦襟、破孤闷、释躁心”,否则也不能常用此方“泻”心。以心而论,写意本应是写心源之意,写心通天地之意,这才是写意所应有之真意。

第二,写意是状物之“生意”的意思。如方薰认为:“世以画蔬果花草随手点簇者谓之写意,细笔钩染者谓之写生。以为意乃随意为之,生乃像生肖物。不知古人写生即写物之生意,初非两称之也。工细、点簇,画法虽殊,物理一也。”以物而论,方薰以为写生即写万物之“生意”,写生亦是写意,也是写意的另解。理论上讲,写意的真意,应该在于心与物通,在于人与天合,写物之生意与心之深意之交融,才是完整意义的写意。

第三,写意是指与工笔设色画法相对的画其大意的一种画法,主要表现为花鸟画。写意的笔态变化比工笔丰富自由,强调意趣,画法在有意无意之间而不刻意,可以意到笔不到,比如“点”或“点簇”画法便是。另外,“写意”本是吴地方言, 是舒畅愉快的意思,若写意是从文人画家聚集比较多的吴地开始说起,那么文人画家们所使用的“写意”一词,其基本含义也可能并不如前述之复杂。写意也称“意笔”,或曰“大笔”“粗笔”,与工笔画的“细笔”相对。如郑绩在《梦幻居画学简明》中论逸笔时即云:“工笔写人物写须眉写手足者用细笔也,意笔写树石写衣纹者用大笔也。”即此意。

第四,前述三点,与文人写意的特有内涵并不密切相关。文人画的写意,实际上主要是指文人画所专有的书写性画法,即以书写性笔法作画的方法。写意是文人画的核心特征,书写性则是写意的核心特征之一。写意画的产生,究其根本,在于书写性用笔的异源性质。甚至有人这样认为:如果工笔如楷书,兼工带写是行书,那么写意的画法也可以称为“草画”。比如唐寅就曾说:“工画如楷书,写意如草圣。”强调书法用笔,将写意类比于画法中的“草书”,这样的观点在明清画论中十分多见。

那么问题来了。书法用笔就是写意吗?早在张彦远的《历代名画记》,即已提出“书画用笔同法”,但是陆探微从“一笔书”而来的“一笔画”、吴道子“授笔法于张旭”(张彦远《历代名画记》卷二,论顾陆张吴用笔),我们不能说陆探微与吴道子就是写意。因为那毕竟还是绘画性笔法,只不过与书法笔法相通而已。那么文人身份画家画的画是否就是写意?也不尽然。早期文人画的画分两种,一种是赵孟所推崇的“高尚士夫”画,如“唐之王维,宋之李成、郭熙、李伯时”等人,是不同于“闾阎鄙贱”的“衣冠贵胄、逸士高人”,是士人身份的画家以绘画之法所画的专业画。这种画能够“与物传神”而“尽其妙”,即便在行家画中也是上上品。但是这样的画不是写意,因为没有典型的书法用笔,也没有与书法用笔相匹配的造型方式。另外一种是不太会画画的文人画的外行画,也就是所谓的“戾家画”。比如宋画中的许多墨戏之作,虽然身份是文人,但是他们的画是文人“墨戏”,也不是严格意义上的写意画。因为同样没有典型的书法用笔,也没有写意的造型格法。

文人身份的画家以绘画本法所画的专业画且不论,因为与写意无关。业余文人画的画要成为专业的文人画,必须具有专业门槛。而写意真正能够成为一种画体,仅有书写性笔法还是不够的,必须匹配与书写性笔法相对应的造型方法,这是关键。一般来说,繁复工细或形似的造型不太适合书法用笔,尤其是草书性用笔。能够适合书写动作性的造型,应该是接近张彦远“疏密二体”中的疏体类型。但是吴道子“笔才一二,像已应焉。离披点画,时见缺落”(张彦远《历代名画记》卷二,论顾陆张吴用笔),造型是典型的疏体,也有书法用笔,为什么也不是写意呢?

文人画虽首倡于苏东坡,但这个时期或以前的文人所画的戾家画,还只是遣兴性质的“墨戏”。至于画成什么样的风格、以什么作为用笔或造型的方法,并没有形成明确的绘画本体性要求。文人画之所以能够成为文人画体,其关键性的标志,在于文人画对于绘画本体开始有了限制与要求。能够与写意的书法用笔相匹配的造型方法,还不是“简率”的造型或“疏体”的造型所能承担的,而是类似于象形文字造字性质的点画符形。这种性质的造型也可以叫作“造字法造型”,与绘画性造型在本质上不同。写意以书写性笔法和点画符形的造型方式为关钮,才能超越无规则的墨戏行为,才能回避专业绘画所要求的绘画能力,才能创造出文人画所特有的、可以比肩于以应物象形为本体的原旨中国画的写意格法。

点画符形的造型方式或造字法造型的端倪,在早期中国画论中也多见。如“画是鸟书之流”(曹植《画赞》序)、“书画同体”、六书的象形就是“画之意”(张彦远语)等,但在理论上的真正趋于明朗,则要晚至董其昌,这其中的演绎过程,可谓非常之有趣。明曹昭的《格古要论》曾记载赵孟与钱选的一段关于“士夫画”的对话,这段对话在《格古要论》所存最早的明代景明刻本《夷门广牍》(六)中是这样写的:“赵子昂问钱舜举曰:‘如何是士夫画?’舜举答曰:‘戾家画也。’子昂曰:‘然余观唐之王维,宋之李成、郭熙、李伯时,皆高尚士夫,所画与物传神,尽其妙也。近世作士夫画者,缪甚矣。”这段对话中的“戾家”,在托名为唐寅的伪书《唐六如画谱》中,则变成了“隶家”,而在董其昌的《容台集》中,则变成为“隶体”:“赵文敏问画道于钱舜举,何以称士气?钱曰:‘隶体耳。画史能辨之,即可无翼而飞。不尔,便落邪道,愈工愈远。然又有关捩,要得无求于世,不以赞毁挠怀。’”

从钱选的“戾家画”之“戾”,到董其昌的“隶体”之“隶”,一字之误,却诱发了点画符形造型方式概念的生成。董其昌的“隶体”,已不再是“隶家”外行之义,那么他所谓的“隶体”是指什么呢?董其昌说:“士人作画,当以草隶奇字之法为之。”董其昌的“隶体”所指的正是“草隶奇字之法”,他本人也称为“隶法”。在此之后的画论也是同样的思路,如钱杜的《松壶画忆》即云:“子昂尝谓钱舜举曰:‘如何为士夫画?’舜举曰:‘隶法耳。’隶者有异于描,故书画皆曰写,本无二也。”草隶是由隶到草的一种过渡形式,与楷隶相比,是隶书带有草意的写法。所以,董其昌的“草隶奇字之法”,首先是高古纯朴、简率而带有草意的“写”法。比如董其昌在《小昆石壁图》自题中即云:“前人自款时之写意,盖云如写字之意也。画不尽用写法,钱舜举为赵魏公道破,曰士夫画者隶体,正是写耳。”文人画的核心特征就是写意,就是“隶体”,“隶体”或“隶法”就是“写”,“写”就是“写字之意”。“写”关联着“字”,“字”才是与书写性笔法相匹配的造型方法。以书写性的笔法来完成的造字法造型,与工笔画以描法来完成的应物象形不同。书写是按照笔顺写就的点画,因此必须要把造型整理、提炼、分解为符号性的点画形式,否则就不能书写。在这一点上,陈继儒说得更明白:“古人金、石、钟、鼎、篆、隶,往往如画。”董其昌的“隶体”最为关键之点也在于此:所谓的“隶体”“隶法”,所谓的“草隶奇字之法”,除了“写”之外的最重要含义,即变以往中国画的应物象形和与物象关联紧密的笔画方式,为点画符形的造字法造型方式,正如“草隶奇字”的结体构字之法。只有这样的像造字一样的造型方式,才可以被“书写”。文人写意画如果造型方式不是符号性的点画形式,就不能称之为“写”。所以以书法笔法作画,其实也不能算作是什么高明的创意。反过来,如果没有书法用笔的功力,符号性的点画符形其实也就像是儿童的“简笔画”,同样没有什么神奇之处。只有二者合一,才能显现文人写意所特有的艺术魅力。书写二字分开看,一个是书,一个是写。书即如同“草隶奇字”的点画符号,写即书写性的笔法动作,二者合一,才为书写。书与写为一,写与字不二,才是写意格法最为关键之所在。书法用笔与点画符形的造型方式合一,才是严格意义上的写意。以这样的写意格法写就的画,无论是不是文人所画,都是写意画。从钱选、赵孟的“戾家画”,到董其昌的“隶体”,虽然对概念的原意进行了置换,无论有意还是无意,意义却是重大的:唐宋时代的“水晕墨章”和“墨戏”,因此变成了“写字之意”的文人写意画。

书画同源在中国文化中具有深厚传统。张彦远的“书画同体”除了指书与画在用笔层面上的相通之外,更重要的是指绘画与文字在产生上的相同。中国文化中素有文字崇拜的情结,这种情结之重,堪比原始文化中的生殖崇拜。仓颉作书而天雨粟、鬼夜哭,可见造字这件事情的重要程度。在这样的文化背景中,产生一种与书写象形文字同样方法的书写性画法,一点也不奇怪。而实际上,画是象形文字的先声,文字被书写之后才有了书法。所以,以造字法造型的方式也不是绘画借鉴六书的结果,而是在中国绘画的象形方式中,即潜含着可以提炼为点画方式的机制与基础。值得注意的是:物象以笔画的方式提炼为符号性的点画符号,这其中有一个度。在这个抽象程度之内的笔画,象形是绘画。超过了这个度的符号性点画,象形就成了抽象文字。同时也值得注意的是:应物象形是有轮廓的造型方式,而“草隶奇字之法”则是点画符形的结体方式。点画符形可以没有轮廓,与物象在形状上不必也难以重合。所以,写意画并不是不求形似,而是本就难于形似。所以,“观物取象”“应物象形”的“象”,在文人写意中也不再重要。

写意对于文人业余画家涉足绘画的意义重大,当然对于其他外行也具有同样的意义。因为点画符形可以脱离所指代的物形而概念化地自在,并且在书写符号的时候,可以背写符号,正如背字。因此,这种点画符号的书写尽可以“一超直入如来地”,甚为简易,这是写意画法的长处。其实,董其昌的南北宗论就是参照禅宗的南北宗论,主要的意图即在于解决绘画“修行”的难易问题。画工院体画法的法度森严、门槛太高,外行戾家不易为之,所以对于文人从事绘画来说,并非一种简易法门。董其昌即曾以仇英为例,认为北宗画“殊不可习”:“实父作画时,耳不闻鼓吹阗骈之声,如隔壁钗钏戒,顾其术亦近苦矣。行年五十,方知此一派画,殊不可习。譬之禅定,积劫方成菩萨,非如董、巨、米三家,可一超直入如来地也。”与北派之苦修相比,“草隶奇字”的写意之法具有省力的特色,这样的点画符形书写,可以不用直接写生所画之物并亲自提炼点画符号,没有专业造型绘画能力的文人以及外行业余画家,也可以像背字一样把画谱中的点画符号背记下来,在写意的时候组合成点画的“文章”即可。如此,个字法、介字法,以及各种点法与皴法组成的画谱,其实就是文人写意的图形字典;而这种画法的短处也是显而易见的:毕竟能够提炼成点画符号的物象是有限的,大量生动的个性化的物象很难被提炼成概念化的点画符号。同时由于书法用笔的异源性质,造成了文人写意画法的一枝独秀,其他画法则被贬抑为“画师魔道”,也破坏了中国画生态的丰富性,破坏了六法与六要的完整性。总之,我们应该首先搞清楚写意是什么,然后再来谈中国画的写意性与写意精神。

——兼论徐渭对“写意画”概念的提出