国内下指现象研究:回顾与展望

魏煜翎,仇云龙

(东北师范大学外国语学院,吉林 长春 130024)

在语篇中,如果对一个词语的解释不能从词语本身获得,而必须到其指代的对象中寻求答案,就产生了照应关系(reference)。[1]照应是一种常见的衔接手段,就指称对象与指称本身在语篇中出现的先后顺序可以分为“回指”(anaphora)和“下指”(cataphora)两大类。回指是所指对象位于前文,即指称对象位于指称之前。相反,下指的照应对象位于后文,即指称对象位于指称之后。前文的指称叫做“下指词”(cataphor),后文的指称对象则叫做“后现语”(antecedent)。在语篇中下指现象比较罕见,但其在语篇衔接中起着重要的作用,并且能产生独特的语言效果。

在英语语篇中,照应关系以回指为主,但也存在下指。有关汉语语篇中是否存在下指现象,国内学者的观点存在分歧。国内以王宗炎,[2]王灿龙[3]为代表的学者认为汉语人称代词没有下指作用,只有回指作用。但以刘礼进[4]和高原[5]为代表的学者认为在英汉语篇中皆存在下指现象,且汉语下指以句首零代词为主要表现形式。由于下指现象较为罕见,国内外的回指研究明显多于下指。

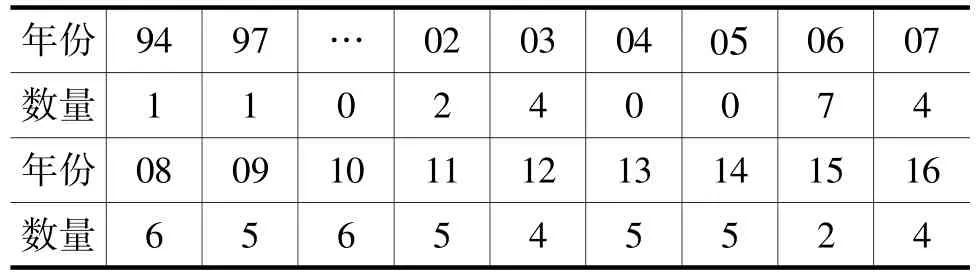

为了厘清国内下指现象研究现状,笔者在中国知网(CNKI)以“下指”“后指”“逆回指”“预指”及“cataphora”为主题词,在社会学科及人文科学领域下做出首轮文献检索,并结合文献内容加以二次筛选,所得文献60 余篇。王宗炎[2]撰文探讨了英语人称代词是否可以预指下文的名词,指出了代词下指在篇章词语连接中的作用,意在“挑战Halliday 等人代词预指作用仅限于句子结构的观点”,[4]此研究开辟了下指研究的新视角,在国内下指现象研究中具有重要地位。表1统计了1994年以来国内下指研究文献的年份发布情况。从数量上看,国内有关下指现象的研究在近年来年开始增多,特别是2006年之后增幅较为明显;从成果形式上看,研究以期刊和硕、博论文为主。

表1 国内下指研究文献年份发布情况

一、下指研究的内容

根据研究问题的不同,国内有关下指现象的研究内容可归为三类:下指在句子及篇章中以何种结构出现?这种逆向的指代现象在篇章中有何功能?下指现象在不同语言间是否存在差异且在翻译实践中应该怎样处理?这三个方面简称为:下指的形式,下指的功能和下指的翻译。

(一)下指的形式 中外学者基于大量语料区分了语篇中的不同下指形式。范赫克[6]在讨论英语下指问题之前,首先区分了“真正逆回指”(genuine backward anaphora)和“重新标识”(repeat identification)。后现语所指实体被首次引入语篇且存在下指现象即为“真正逆回指”,若是上文已知实体则为“重新标识”。许余龙、贺小聃[7]指出了范赫克研究存在的局限性并对此进行了补充和阐释,将下指指称照应方式分为语篇下指、句内下指和局部语篇下指三大类。其中语篇下指等同于范赫克所提出的“真正逆回指”,即后现语需为文中首次出现的信息;句内下指是指后现语在前一句已被提及,仅此句中存在下指现象;局部语篇下指即后现语在前文提到过,但未在前一句出现。刘礼进、黄宇芝[8]将此分类简化,按下指词和后现语出现的语境将下指现象分为句内下指和语篇下指两大类,后者包括许余龙、贺小聃的语篇下指和局部语篇下指。

近年,国内学者不断对下指的结构研究做出突破,从最初探讨英汉下指的基本构型逐渐发展到对特定下指词和个别语篇中下指构式的关注。许余龙、贺小聃[7]不仅区分了下指的形式分类,而且对英汉句内下指的基本构式也有所讨论,文章指出英语句内下指的构式为“代词+名词(P+N)”和“零形代词+名词(ø+N)”,汉语的惯用构式为“零形代词+名词(ø+N)”。后续国内研究多基于此分类加以拓展。高军[9]在英汉现代著名小说中搜集下指实例,建立了英汉叙事语篇的双向翻译对等平行语料库,经过统计及对比分析,提出了英语下指有三种惯用构式:“零形代词+名词短语 (ø+N)”,“代词+名词短语(P+N)”和“零形代词+无定词语(ø+IE)”,而汉语下指主要为“零形代词+名词短语(ø+N)”一种。余泽超[10]将下指句式结构拓展为“代词+名词(P+N)”“零形代词+代词(ø+P)”和“零形代词+名词(ø+N)”三式,并阐明了新增构式对于下指对比研究的重要意义。方清明[11]则关注了下指现象的下位类型——抽象名词概述下指,具体是指下指词借助抽象名词来实现对后现语的高度概括。研究发现,概述下指在汉语中表现形式多样,如“N 抽(即抽象名词)+是/在于”“如下+N 抽”和“N 抽+如下”等。

(二)下指的功能 先行研究中对下指现象功能的阐释可归类为下几点:

第一,下指促进语篇的衔接与连贯。韩礼德和哈桑[1]对衔接这一现象做了系统研究并对衔接手段加以分类,提出了著名的“衔接理论”。他们将照应视为语篇衔接的语法手段之一,其作用是让语篇在结构上更加紧凑,成为合乎逻辑的整体。下指即为其表现形式之一,可以使文章前后呼应、意义连贯。刘礼进[4]从句法和章法两方面对英汉人称代词回指和下指做了比较研究,指出英汉人称代词能预指下文的名词,有篇章预指照应力。黄碧蓉[12]以范赫克的照应规约机制为理论主导,通过观念参照点和领地两个概念,对英汉第三人称代词的回指和下指的照应功能加以诠释。研究表明,在下指现象中,后现语若出现在插入语中就可以摆脱参照点的制约。此外,主语若有许多修饰语,人们会忽略代词的主题凸显性,从而使下指词失去对后现语的约束,完成下指词和后现语的共指,因此英汉代词具有下指照应功能。

第二,下指营造篇章悬念,对语篇文体风格有构建作用。张志敏[13]以海明威短篇小说《一天的等待》(A Day's Wait)和《杀人者》(The Killers)中的下指实例为研究语料,阐述了下指照应对小说人物塑造产生的影响。文章指出:作者在小说开头部分没有交代人物的任何身份和背景信息,仅用人称代词下指交代故事情节,通过对话等方式使得隐藏的信息被流动的故事自然带出。这种下指用法使得文章人物丰满,可以激发读者的阅读兴趣。下指是一种独特的人物塑造方式,构建了海明威的冰山风格。张可[14]以概念转喻为理论基础,解释了《人民日报》标题中的下指现象。转喻能够将人们的注意力集中在更加显著的指称对象方面,文章从认知视角将下指视为一种特殊的转喻,指出了对下指的解释过程就是“建立悬念和打破悬念的过程”,文章发现下指的使用可以让报刊标题凝练且具有吸引力。

第三,下指具有背景描述的功能。许余龙、贺小聃[7]指出汉语完成体(其标记为“-了”和“-过”)通常用于前景描述;而未完成体(由“-着”和无标记动词表达)则用于背景描述。经过英汉文本语料统计分析,文章指出下指用法在文中多表达背景信息,且文章按句首零代词对后面主句的语义依赖程度对各种下指构式的背景化程度加以界定。高军[15]在叙事语篇的背景化理论框架下探究了英汉下指的语用功能,基于区分前景和背景的语言学标准,分析了英汉语下指实例构式。结果表明:英语下指结构体现为方位、时间、方式、让步和状态五类,汉语中有状语小句、介词短语、非限定小句、完整小句等。两种语言中表示单一事件的下指实例很少,大多都用于场景或背景信息的描述,即背景化功能是下指现象出现的主要动因。

(三)下指的翻译 学者们认为下指现象在汉译过程中呈现出较为复杂的变化,如果直译不能实现前后文的共指,就需要对源语的下指形式做出调整,否则将影响读者对篇章的认知。贺小聃[16]在英语小说及其汉译本中搜集语料,发现汉语中下指的使用要比英语少得多,许多英文的下指形式在汉译本中都转换成了回指形式。文中通过英汉对比分析总结出了下指的翻译方法,如译文中P+N 结构可以调整为N+ø、N+N、P+P、P+ø、ø+N、N+P 六项。项燕如[17]把研究范围限于句子,运用范赫克的理论模式加以分析。她先将第三人称下指实例按句法形式分为了单、复句,再将复句按小句之间关系进一步细分。研究发现英译汉中下指指代形式有8 项,在贺小聃[16]基础上增添了N 和P+N 两项,并对八种形式的合理性及原因做出了详细的分析。她指出句子所在的篇章位置和所选择的翻译形式关系密切:若下指出现在段首,翻译成汉语时使用下指的几率较大;若在段中或段尾,翻译成回指的几率大。项燕如[17]结合语例对下指翻译策略进行了系统总结:

形式 1:P+N

(1)His father grieved so deeply that it made Angel quiet ill to see him.(Tess of D'Urbervilles)

他的父亲伤心无比,安淇尔见了心里感到非常难受。(王忠祥,聂珍钊译)

形式 2:N+ ø

(2)Leftto hisreflection,Abrahamsoongrew drowsy.(Tess of D'Urbervilles)

亚伯拉罕自己出了一会儿神儿,ø 就困起来。(张谷若译)

形式 3:N+N

(3)She quietly and dreamily lowered herself into his arm, and Angel methodically marched off with her.(Pride and Prejudice)

这姑娘安安静静地,好像做梦似地蹲下身子让克莱尔抱起来,随后克莱尔稳稳地大步向前走去。(郑大民译)

形式 4:P+P

(4)She quietly and dreamily lowered herself into his arm, and Angel methodically marched off with her.(Pride and Prejudice)

她忽忽悠悠,服服帖帖地靠在他的肩头上,他不慌不忙不紧不慢地抱着她向前走去。(张谷若译)

形式 5:P+ø

(5)But that sense of her having morally no claim upon him had always led Tess to suspend her impulse to send her notes.(Tess of D'Urbervilles)

可是,她一直觉得从道德上来说,自己没有资格被看做是克莱尔的妻子,因此ø 克制了每次想写信的冲动。(郑大民译)

形式 6:ø+N

(6)In her despair Tess sprang forward and put her hand upon the hole,with the only result that she became splashed from face to skirt with the crimson drops.(Tess of D'Urbervilles)

ø 绝望中苔丝跳上前去伸出一只手捂马的伤口,结果只是弄得自己浑身上下包括脸上都被猩红的血溅得一塌糊涂。(郑大民译)

形式 7:N+P

(7)Not yet, however, in spite of her disappointment in her husband,did Mrs.Bennet given up the point.(Pride and Prejudice)

然而,本内特太太尽管对她丈夫大失所望,但她对此还是死抓住不放。(张玲、张扬译)

形式 8:N

(8)In her theatrical and Waldorf setting, Carrie was to him the all-desirable.(Sister Carrie)

以舞台和沃尔多夫旅馆为背景的嘉莉,是他最最想得到的人儿。(肖淑蕙等译)

二、下指研究的语料选择

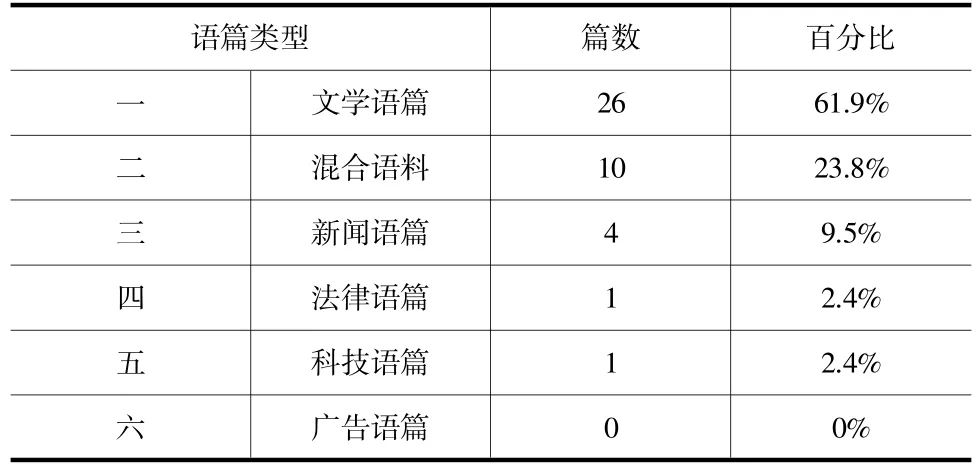

大部分下指研究立足于语篇而非语音、词汇和语法,故而语篇的选择对于研究结果尤为重要。从语域的视角看,语篇可以分为文学语篇、广告语篇、法律语篇和科技语篇等。[18]表2统计了中国知网上1994年至2016年下指研究语料类型分布情况。

如表2所示,下指研究的语料类型包括五类:一类是文学语篇,如高军[19]从5 篇英文小说和3 篇中文小说中收集语料建立双向翻译对等语料库,分析了下指在英汉叙事语篇中的构型和功能;第二类是混合语料,胡芳[20]在英汉广告、文学作品、新闻导语等多种语篇中搜集下指实例,运用衔接理论分析了英汉代词下指的衔接功能和文体功能;第三类是新闻语篇,如张可[14]讨论新闻语篇《人民日报》标题中不同类型的下指现象,进而运用概念转喻理论分析其在标题创作中的作用;第四类是法律语篇,如杨晓蕴[21]以《宪法》、《刑法》和《民法通则》等 7 部法律为语料,总结了法律语体中回指和下指的使用特点;第五类是科技语篇,如崔巍[22]对英汉科技文章中的衔接手段加以对比研究,其中包括下指的应用对比。经统计,先行研究多选择文学语篇作为下指研究语料,对其他类型的语篇选用较少。多数学者采用对实际语料进行量化分析的方法,量化分析需要大量的语料支持,而文学语篇中第三人称下指的情况相对比较多见,这是目前国内研究下指的学者大多选择将文学语篇作为研究语料的原因之一。

表2 下指研究的语料类型

三、研究反思与展望

上述研究表明,下指现象的研究在国内已经取得一些成果,但在未来研究中,还可以在以下方面加以完善。

(一)研究内容 先行研究在研究内容方面有以下三个特点:一是下指理论研究不够系统;二是对各种下指构式出现的语境差异研究尚不完善;三是下指翻译研究鲜从读者的角度对翻译实践加以反思。今后下指的研究内容需从以下三个方面加以完善:

第一,完善下指的理论研究。目前语言学界对下指的研究多在回指的理论框架下进行,有关下指的针对性理论研究不够成熟。未来研究需探讨下指与回指的本质区别。“回指……这种简略化的过程是在符号简省原则、最小记忆负荷原则、最小区分原则等认知和语用原则的作用下完成的。”[23]然而,下指是对记忆造成更多负担的语言符号,因此不符合最小记忆负荷原则。下指这种逆常规的语言现象的成因究竟是什么?下指为什么存在不同形式上的差异?此类问题的解决有助于厘清下指的本质。此外,许多下指研究只是借鉴国外的理论成果,通过语料的量化分析来研究汉语,且研究成果多为期刊和硕博论文,缺乏理论研究方面的专著。

第二,完善各种下指构式出现的情景语境差异研究。先行研究对不同下指构式之间产生的差异效果研究较少。在未来的研究中需细化不同构式之间的差别,通过语境差异的对比来实现不同下指构式的功能区分。具体来说,研究者可联系上下文语境,对不同下指构式之间的差异进行质化研究;基于下指的一种分类研究其内容与形式上的普遍规律,如政治语篇中不同下指构式的使用与形象塑造的关系及诗歌散文中不同下指构式表达出的作者情感差异等。在对下指构式所涉及的内容加以分类及功能分析时,可合理借助语言顺应论等理论探究语境与语言选择的相互作用,[24]洞悉下指现象与说话场合或说话者社会身份等语境因素之间的联系,有利于更系统地了解下指现象出现的原因和产生的效果。

第三,根据目标读者的不同对翻译策略进行选择。以诺德[25]为代表的功能派学者认为,在翻译过程中目标读者对译者翻译策略的选择产生重大影响。先行研究鲜从读者的角度对翻译实践做出反思,上文提到的8 种下指翻译策略对不同年龄段的读者是否同样适用有待考究。不同年龄段读者理解下指的能力是否相同?此问题的回答将影响下指在不同语篇中的翻译实践。

(二)研究语料 在研究语料方面,先行研究有两个特点:一是就语篇类型而言,目前下指研究主要集中在文学语篇,对其他语篇类型涉及不多;就语体而言,多数研究在书面语中取材,口语关注度需提升。二是对下指的研究集中于现代英语和汉语白话文,对其他语种、国内少数民族语言及古英语、中古英语、汉语文言文涉及较少。因此,下指研究中使用的语料宜从以下两个方面加以扩展:

第一,更加关注文学语篇以外的其他书面语篇以及口语语篇。尽管下指现象集中出现于文学语篇中,但作为一种特殊的衔接手段,其在政治语篇、法律语篇、广告语篇等中的作用不可忽视。此外,下指在口语和书面语中的使用情况是否相同尚待研究。这有利于分析下指现象在各类语篇中所发挥的作用,有利于比较下指现象在不同语体间的使用样态。

第二,更加关注英汉语以外的其他语种,国内少数民族语言,古英语、中古英语和汉语文言文。研究不同语言(特别是跨语系语言)之间下指使用的差异,能够促进语言学习者对不同语言文化的理解,对相关语言现象的翻译提供一定的参考,为具有类型学意义的下指研究奠定基础。从历时的角度对下指现象加以研究,有助于在纵向上发现下指现象在形式和功能方面的演进历程,也有助于通过下指现象以小见大地洞悉一门语言的发展趋势。

四、结语

笔者从研究内容和研究语料两个方面对下指现象的先行研究加以梳理及反思,并对未来研究做出展望。在研究内容方面,先行研究主要从下指的结构,功能和翻译三方面展开。研究内容存在一定的局限,可概括为以下三个方面:下指理论研究不够系统,各类下指构式出现的语境差异研究尚不完善,下指翻译研究鲜从读者角度对翻译实践做出反思。未来研究应加强下指理论研究,探究回指与下指的本质差异;探究不同下指构式与情景语境之间的联系;根据目标读者的认知能力对下指现象的翻译策略进行选择。在研究语料方面,语篇类型主要集中在文学语篇,语体为书面语,语言限于现代英语和汉语白话文。未来研究需更加关注文学语篇以外的其他书面语篇以及口语语篇,更加关注英汉语以外的其他语种,国内少数民族语言,古英语、中古英语和汉语文言文,为不同语篇类型、语体、语言、语系的分类研究和比较研究打下基础,为语言的分段研究和整体演进研究做好铺垫。