北宋初年天文机构中的成员构成

王吉辰

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190;中国科学院大学,北京 100049)

历朝建国之初,新政权往往需要征召大量天文人才来维持官方天文机构的运行,其中最常见的两种途径是任用前朝官员和从民间征辟新人。这些来自不同途径的天文官员在新政权中的人员比例如何?来自前朝的畴人世家、天文官员与民间天文学者又各自给天文学发展带来了哪些影响?这些问题对于理解中国古代天文学的发展具有重要价值,对此仍有必要进行深入探讨。

研究这一问题,北宋初年无疑具有特殊意义。一方面,晚唐以降,畴人子弟分散,天文学发展亦受阻于五代十国群雄割据的混乱局面,此一局面至宋太祖建立统一政权后始有改观。这使得北宋初年天文官员的构成极为复杂,具有代表性。另一方面,史料中对于此一时期官方天文机构中的天文官员记载较为丰富,前人对于北宋初年史料中出现的天文官员已经做了初步的梳理[1- 3],一些研究也都注意到官方天文机构征召民间人士的情况[3- 5]。基于此种条件,我们可以较为系统地了解当时天文官员的情况。

本文拟对北宋初年天文官员人员构成进行探析。通过梳理北宋太祖、太宗、真宗三朝官方天文机构官员的出身及其在司天监的主要功绩,分析北宋对于晚唐天文学的继承,并论述民间天文学者对官方天文学起到的推动作用。本研究也将从新的视角考察天文禁令下民间天文学者与官方天文机构之间的关系。

1 北宋对晚唐以后官方天文人才的继承

唐亡以后,原有的司天官员大多散亡,如胡秀林转仕前蜀,王墀死于非命。随后,契丹也参与了与中原王朝的人才争夺。(1)辽太宗入汴后,俘虏了后晋司天少监王白,并任命其为辽朝天文官,王白后来参与了辽穆宗时期的历法编修工作。经五代十国的王朝更替,至宋初时,只有两类地区集中了相对较多的天文学人才,一类是因政权相对安定而得以吸引避难者的岭南与巴蜀地区,另一类是中原地区,官方天文机构能够随着五代政权更替得以不断沿袭下来。北宋初年对晚唐天文学的继承一部分即来源于此。然而这些来自晚唐五代时期的天学世家和天文官员,能够在北宋初年继续任职者已经是凤毛麟角,他们在天文机构中发挥的作用也极其有限,几乎无法满足国家在天文领域的人才需求。

1.1 南汉政权所辖的岭南地区

岭南并非中原文化核心区域,南汉立国以后开始大规模征召中原人才。南汉烈宗“宾礼贤士,唐世谪宦子孙遭乱不得返,及因乱避地来岭外者,多留为之用焉”[6],可知烈宗刘隐所吸纳的人才主要有两部分构成,一类为旧唐政权贬谪岭外的官员及其子孙,另一类是因躲避战乱而举家迁入岭南者。这两类人中不乏天文人才,前者如冯邴,后者如唐司农少卿周杰。此二人所在的家族在北宋建立以前已是显赫的天文世家。

冯邴为北宋初年大儒冯元之父,宋人宋祁在《冯侍讲行状》中记载冯元“四代祖官广州,唐末阗辅乱,不敢归。而刘氏据南海,侨断士人,故三世食其禄”。[7]《宋史·冯元列传》中说冯“以术数仕刘氏。传三世至父邴”。[8]可知冯邴家族世任天文官。太祖灭南汉后,冯邴随后主至开封,任司天监保章正。冯元出生以后,冯邴不愿其子再操祖业,冯元也并未担任与天文有关的官职,唯一与天文有些关联的,是他撰写《景祐广乐记》,发现了有人以纵黍定尺不合古制之谬,事亦见于《冯侍讲行状》([7],1914~1916页),可见冯元对于乐律很有研究。冯元死后无息,过继了其兄之子冯譓为嗣,冯家由是退出北宋天文官的行列。

周氏家族最早可以追溯到唐代司农卿周德扶。周德扶之子周杰始涉天文历算,周杰于开成年间中进士,并在唐僖宗治下任水部员外郎、司农少卿。周杰曾著《极衍》二十四篇,以修正《大衍历》偏差。昭宗年间,周杰携家避乱,南至岭表,先后为南汉烈宗刘隐、高祖刘所重视,《宋史》说“刘隐素闻其名”([8],13504页),可知周杰在唐末五代早已声名在外。周杰卒于南汉大有年间(928~942),其子周茂元曾在南汉担任司天少监,降宋后被授司天监丞。周茂元之子周克明承袭父业,于北宋初年历任司天六壬、司天台主簿、司天监监丞、春官正等职。《宋史》中说他“精于数术,凡律历、天官、五行、谶纬及三式、风云、龟筮之书,靡不究其指要”([8],13504页)。仕宋后的周克明在天文领域做出了一些贡献,一是将景德三年四月出现的超新星爆发现象解释为周伯星,“所见之国大昌,愿许文武称庆,以安天下心”([8],13504页),顺利化解了澶渊之盟之后由异常天象引发的全国上下的集体焦虑;其二是参与了两朝国史中天文、律历志的编修;其三是在任期间勤勉细致地奏报天象,“据经尽言”。《宋史》称周克明在星占学、历法、乐律和天象观测方面均有成就,可谓比较全面且权威的天文学人才。

周氏与冯氏同为五代至周初显赫的天文世家,又共同做过南汉和宋的天文官,周、冯两大家族关系非常密切。周克明死后,真宗命其婿直龙图阁冯元主丧事([8],13505页)。由此可以得出两个信息,一是冯邴之子冯元娶了周克明之女为妻;其二,周克明极有可能膝下无子,而需由真宗出面遣其婿主丧。由此可见,五代时期岭南一派的畴人世家至真宗时已基本退出天文学的舞台。

1.2 王蜀、孟蜀所辖的巴蜀地区

唐僖宗入蜀以后,四川地区涌入了大量移民,其中不乏晚唐官吏与士人。被誉为“推步之妙,天下一人”的胡秀林即为仕蜀的唐代司天少监。[10]五代更迭之际,为躲避中原战乱而入蜀者也不在少数。随着帝王巡幸和晚唐世家大族入蜀,大量典籍图书也集中于此,蜀地的天文学在五代时期一枝独秀,产生了《永昌历》和《正象历》,以及《北梦琐言》中记载的天文学家向隐所著历法,治历活动出现了一片繁荣景象。

赵温珪代表的赵氏是发迹于蜀地的五代天文学世家,《旧五代史》载其祖父赵省躬“以明术数为通州司马,遇乱避地于蜀”。[11]赵温珪与其子赵延乂皆仕于前蜀。赵温珪曾任前蜀司天监,史籍说他“长于袁、许之术(2)“袁”、“许”分别指唐代的袁天罡、汉代的许负,二人皆通相术,故“袁、许之术”即指相术,如卢肇《嘲游使》:“莫言世上无袁许,客子由来是相师。”,兼之推步”,对赵延乂的评价是“世为星官,兼通三式,尤长于袁、许之鉴”([11],1730页)。赵延乂先后担任了前蜀、后唐、后晋、后汉、后周五朝的天文官职,其中在后四朝中他都担任过最高级别的天文长官([11],1729页),可见当时天文学人才紧缺,也可知赵延乂应具备较高的天文学水平。《旧五代史·历志》记载马重绩造《调元历》,高祖石敬瑭令众天文官以新历与《宣明历》、《崇元历》考核得失,天文参谋赵延乂的名字赫然列在其中,可见赵延乂至少参与了《调元历》的核验工作([11],1863页)。

1.3 以后周为主的中原地区

赵延乂转仕后周时,有两个身份不能忽视,他既是当时后周资历最老、级别最高的专职天文官员,又是曾参与过《调元历》编修的天文学家。广顺三年(953)赵延乂病逝之后,司天监的实际控制权就落到了本非职业天文官员出身的王朴手中。王朴在政治上有非常远大的抱负,他希望辅佐后周皇帝结束五代纷争的局面,致力于追述三代,恢复华夏文化的正统地位。除了拓土开疆,制礼作乐,重修历法也是他的重要举措之一。显德二年(955),王朴上新历于新君,认为旧历充满了“天竺胡僧之妖说”,并认为旧法是“司天卜祝小术,不能举其大体,遂为等接之法。盖从假用以求径捷,于是乎交有逆行之数,后学者不能详知,便言历有九曜,以为注历之恒式,今并削而去之”([11],1866页),王朴所说的“为等接之法”、“从假用以求径捷”,均是《符天历》与《调元历》的特点。王朴的含沙射影,其矛头正指向刚刚离世不久的赵延乂。由此可知,赵延乂之死,标志着以王朴为代表的保守派天文官员取代赵氏而成为后周末期司天监的主导者,也使我们得以探究到后周司天监中经历的一场驱除胡历影响的重要变革。

这是后周时期历法编修观念的第一次重要转折,王朴希望从夷夏之辨的角度革新历法编修的指导思想,以恢复华夏正统的礼乐文化,将西域历算的技术甚至人员从司天监中涤除干净。正因为如此,韦兵将王朴视为唐宋思想转型中“原点式的人物”。[14]《旧五代史》称王朴猝逝于显德六年,他没能入仕于北宋。由王朴发起的驱逐胡历的天文改革也因其遽逝受到影响。即便如此,王朴对北宋初年天文机构的影响却一直存在,这一点从宋初行用王朴所造的《钦天历》也可以看出。

赵匡胤通过陈桥驿兵变取代了后周皇帝并建立宋王朝,同时也将后周时期的天文官一并继承了过来。其中代表性人物有赵修己与王处讷、王熙元父子。

《旧五代史》记载,后周广顺三年(953)秋七月庚寅“太府卿判司天监赵延乂卒”,12天以后,时任鸿胪少卿的赵修己担任了司天监。《宋史》中称赵修己“少精天文推步之学”。赵修己并非出身于天学世家,他最早仕晋,在李守贞帐下谋事,主要工作是协助军队进行战争占卜,据说他“军中占候多中”。史书中记载他成功“预言”了李守贞的反叛,并在后汉末年“知天命所在”,鼓动郭威造反,建立后周。赵修己曾在北宋初年的司天监中短暂地担任过要职。据《续资治通鉴长编》记载,乾德元年(963)闰十二月,赵修己与王仁瞻等人曾奉命改卜宋宣祖赵弘殷的安陵,当时赵修己的职位是司天监([21],113页)。此处与《宋史》记载相抵牾,《宋史》中称赵修己卒于建隆三年(962),死前曾“迁太府卿,判监事”([8],13497页)。

王朴与王处讷均是后周至为重要的天文官员,两人也都曾出任后汉官职,王处讷是后汉刘知远特别征召的天文顾问,王朴则是隐帝时中第的进士,两人后来共同仕宦于后周。《宋史·方技传》载:“广顺中,(王处讷)迁司天少监。世宗以旧历差舛,俾处讷详定。历成未上,会枢密使王朴作《钦天历》以献,颇为精密。处讷私谓朴曰:‘此历且可用,不久即差矣。’因指以示朴,朴深然之”([8],13497页)。王朴献历时,王处讷显然已将新历完成,后者明知《钦天历》不可久用,而不替之以自己的历法,可见二人对造历的认识有共同点,私交亦可。王朴死后,王处讷本应是最有可能继续推动王朴造历改革的人物,但作为专业伎术官出身的王处讷并没有激进地推动改革,排斥西域历算技术。在他主持编修的《应天历》中,曹士蔿、边冈等人创立的高次函数算法仍被摒弃不用,但参与该历法编修的人员中仍然出现了来自西域鲁穆国的回人马依泽,《应天历》也隐秘使用了小历的实测历元法。王朴的改革至此告一段落。到北宋熙宁年间文人官员沈括执掌司天监时,争论才再一次被掀起,到南宋时已经演化为士大夫群体以儒家历否定历家历的旷日之争。

王处讷之子王熙元承习父业,成为了家族的第二代天文官,但业绩平平。《宋史》中记载他参与了《仪天历》的编修,还因该历法舛漏遭到了“新人”赵昭益的批评。王熙元擅长择吉、堪舆,由他完成的一项主要工作是续写10卷本的《阴阳事》。从书名来看,它应是与选择术有关。书成后由真宗撰序并赐名《灵台秘要》。王熙元还参与了“玉清昭应宫”的选址工作,后因坐择日差谬,降为少监。

综上所述,晚唐五代时期的天文世家大都不过维持了2~3代的时间,加之战乱等原因,依靠这些天文人才完全继承唐代的历算及星占等天文知识几无可能。王朴首次将夷夏之防的观念引申到国家的历法修订当中,提出历有夷夏之辨、大小之别,在历法是否精确的衡量标准外又附加了政治文化上的考量,意欲完全摒弃《符天历》、《崇玄历》等晚唐五代历法中值得借鉴的巧算方法。幸而得到来自民间的新鲜血液的不断注入,王朴的观念才没有成为宋代修历的主导思想。

2 北宋初年天文学机构中的新势力

2.1 凭借特殊功绩进入天文机构的“新贵”

异常天象可以为帝王的合法性提供强有力的支持,也可以用来打击政敌,这是古代帝王重视天文学的重要原因之一。从史料看,太祖、太宗两朝,天文术士对皇位争夺起到了不可忽视的作用,一些天文世家或重要天文官员得以发迹,其中主要有苗氏世家及马韶。

苗氏世家在北宋初年至少有两代天文官。第一代为苗训,第二代为苗训之子苗守信。苗训在后周时已经跟随赵匡胤担任殿前散员右第一直散指挥使,并非专职的天文官员。陈桥驿兵变,苗训作为一重要人物参与其中:当赵匡胤所率大军驻扎在陈桥驿时,苗训指引楚昭辅一同观测到了“日下复有一日,黑光摩荡者久之”的异常天象。([8],3~4页)在中国传统的星占学观念中,日是人君的象征,两日并出与两日相斗往往预示了天有二主,朝代更迭。苗训此举为赵匡胤黄袍加身的合法性寻找到了有力的支持,并由此得以擢授翰林天文。(3)翰林天文是内廷中设于翰林院下的天文官员,主要负责御前天文休咎的答对,即帝王的星占学顾问,几乎不参与历法、观测等实际天文工作。从苗训的发迹史及其主要工作来看,苗训对于天文历法应该并不精通。《玉壶清话》中说他“学星术于王处讷”,并称“太阳并驾”与“圣人利见之期”事实上也来自王处讷的授意。([17],6~7页)

苗训之子苗守信少习父业,并与王处讷之子王熙元一同被补为司天历算,由此而学到一些历法知识。太平兴国年间,诏令苗守信与吴昭素、刘内真共同编造了《乾元历》。《宋史》说苗守信“知算造”而不称善,可知他在历法方面并不精通。苗守信更多的工作则体现在天文星占和择吉方面:淳化二年,苗守信上书建议每年的正月一日、每月八日、三元日,春戊寅日、夏甲午日、秋戊申日、冬甲子日,“皆不可以断极刑事”([8],13499页)。至道二年,苗守信又奏称“自来五纬陵犯、彗星见及水神太一临井鬼之间,属秦、雍分及梁、益之地,民罹其灾。水神太一来岁入燕分,岁在房心,正当京都之地,自兹朝野有庆”。([8],13499~13500页)

马韶也曾参与太宗的皇位争夺。据《宋史》记载,开宝年间,管理京畿的晋王赵光义曾申严私习天文之禁,但赵光义的亲信程德玄仍然与术士马韶过从甚密。“斧声烛影”疑案发生的前一日,即开宝九年十月十九日晚,术士马韶曾登门造访程德玄,并告知“明日乃晋王利见之辰”。赵光义得知以后,命程德玄对马韶严加看管,防止消息外泄,并在天亮时动身见驾。次日,赵光义果然受命践祚。太宗称帝后,即将马韶赦免,马韶还因此在数月后升为司天监主簿。([8],13500页)马韶这一经历并没有使他开创一代显赫的天文世家,淳化五年,他与楚芝兰一同坐事被贬。

由于宋太宗笃信方士,一些人能以方术讨帝王欢心,并藉此进入天文机构并担任一定的官职,其中代表性的人物是丁文果。宋人笔记《玉壶清话》中记载:“丁文果,司天监丞,无他学,惟善射覆,太宗时以为娱”。([9],65页)如果以今天的角度来看,射覆不过是一种隔空猜物的游戏,但在当时射覆是天文占验者的必备技能。宋代进入国子监学习算学的科目中有三式科,其中就包括射覆及预占三日风雨。([1],294页)太宗一朝,方技之士得到重用的案例极为常见,蜀人侯莫陈利用即以方术暴得太宗宠用([21],2142页),又有峨眉山僧茂贞以术得幸([21],796页),河南布衣王得一以方技进([21],797页)。因天文与方术的关系紧密,故而官方天文机构中类似人物恐怕不止于丁文果一例。

2.2 通过朝廷征辟进入天文机构的“草泽”

北宋初年,太祖沿用《唐律》中的天文禁令,以禁止民间私习天文学。而吊诡的是,太祖、太宗乃至真宗却或多或少都借助了天文异象为自己继位的合法性寻找依据(4)苗训等人观测到的“两日相斗”促成了太祖黄袍加身,太宗也在马韶的预言下夺得皇位,“金匮之盟”的存在也是真宗政治合法性最大的危机,而王明清《挥麈录》则记载宋初的另一天文官员苗昌裔曾在勘测了永昌陵的风水之后说“太祖之后当再有天下”。([23],176页)这种背景下,某些异常天象往往会给迷信星占学说的帝王带来危机。,这种情况反过来促使帝王对天文异象及星占说辞更加有所戒备,“天文禁令”在北宋初年也自然被反复重申。与此同时,凭借特殊功绩进入天文机构的官员技术能力并不可靠,进入司天监只能视为一种变相收买;而前述晚唐畴人子弟从规模上也不能满足朝廷的需要;此时仅使用官方自己培养的人才尚不可能。在这种情况下,民间征召就成了唯一的途径。

《宋史·天文志》记载“太宗之世,召天下伎术有能明天文者,试隶司天台;匿不以闻者,罪论死。既而张思训、韩显符辈以推步进”。([8],950页)据《续资治通鉴长编》记载,太祖驾崩十七天以后,太宗即下诏:“令诸州大索明知天文术数者送阙下。敢藏匿者,弃市。募告者,赏钱三十万。”([21],385页)次年即太平兴国二年(977)冬十月,太宗再次下诏:“诏两京、诸道阴阳卜筮人等,向令传送至阙,询其所习,皆懵昧无所取,盖矫言祸福,诳耀流俗,以取赀耳。自今除二宅及易筮外,其天文、相术、六壬、遁甲、三命及它阴阳书,限诏到一月送官。”([21],414页)当年十二月,将征集来的学者凡351人加以筛选,合格者68人纳入司天台为官,其余“悉黥面流海岛”。([21],416页)很遗憾这合格的68人并未有详细的名单,只有司天监学生张思训、韩显符二人可以确知在其中。此外,《宋会要辑稿》记载,“太平兴国六年三月,(太宗)召司天台学生郑昭晏、石昌裔、徐旦、史序、束守吉等五人试于殿前,并授司天台主簿”。[22]根据现有的史料,如果太宗皇帝继位以后,在太平兴国年间只有这一次大规模地征召草泽人士,那么这五位太平兴国初年的司天台学生应当也在这68人当中。

关于这五位司天学生的文献资料较少,难以查证他们的身份。只有史序在《宋史》中有传。《宋史》中记载史序卒于大中祥符三年(1010),终年七十六,可知他进入司天监时应该已有44岁。(5)史序进入司天监是在太平兴国二年十二月,当时已经到年底。入监后不久,史序就受太宗亲自拔擢而成为司天监主簿。这说明在进入司天监以前,史序便已经储备了丰富的天文学知识。任司天台主簿两个月后,史序进献了455卷的《乾坤宝典》,《宋史》列入五行类([8],128页)。《续资治通鉴长编》记载:“上以天文、地理、阴阳、术数之书率多舛误,乃命司天少监史序等同加编次,掇其精要,以类分之,为《乾坤宝典》四百一十七卷”([21],1339页)(6)《续资治通鉴长编》则称史序上《乾坤宝典》是在景德二年五月,书的卷数与《宋史》也有出入。,可知此书内容主要是以星占、地理、择吉为主。《宋史》中称史序“善推步历算”。宋真宗继位以后,命史序等人“考验前法,研核旧文,取其枢要,编为新历。”([8],1498页)咸平四年(1001),史序完成了《仪天历》的修造,并编纂了《天文历书》12卷。《仪天历》是继王朴改革之后,北宋天文机构恢复使用曹士蔿《符天历》和边冈《崇玄历》高次函数计算法的首部历法。史序作为从民间征召入朝的天文历算人才,在官方历法的修纂中重新启用晚唐五代“民间小历”中的技术,搁置了王朴特别看重的以夷变夏的问题,恢复了伎术官员治历的传统。此后的很长一段时间内,北宋历法均沿袭《崇玄历》、《仪天历》的造历技术路径不断发展。

张思训与韩显符两人皆擅长天文仪器的制造,从文献记载上来看,张思训可能更侧重于制造用以纪时和展演天象的浑象,而韩显符则侧重于制造用以观测记录天象的浑仪。可以肯定,张、韩二人必然通过私习获得丰富的天文知识,否则不可能顺利进入68人之中,但究竟通过何种渠道习得,文献中并未记载。从二人所造仪器的形制和原理来看,与唐代一行、梁令瓒所造的浑仪及《水运浑天俯视图》极为类似,即所谓“其要本淳风及僧一行之遗法”([8],952页)。尤其是巴中人张思训,他在入宫不久便向太宗进献了仪象样品(7)《宋史·天文志》记载张思训献式样是在太平兴国四年正月,而《玉海·卷四》则记载经过一年的修造,于太平兴国四年正月癸卯仪器乃成。而张思训进入司天监则是在太平兴国二年十二月末,在全无基础的情况下,以一年的时间学习并完成小样的制作几乎是不可能完成的。若按照《玉海》的记载,则时间还要压缩。,可推测相关仪器的制造知识在巴蜀一带民间仍有流传。

韩显符将自己的天学知识传授给了自己的两个儿子韩承规和韩承矩,二人于大中祥符年间曾分别任保章正和司天监监生。《宋史》中记载,“大中祥符三年,诏显符择监官或子孙可以授浑仪法者”([8],13502页),这样的诏书明显带有赓续绝学的意味。韩显符提到自己的大儿子承矩善察躔度,二儿子承规“见知算造”,这在很大程度上与自己建造浑仪并专门从事测验有关。另外,韩显符又称“主簿杜贻范、保章正杨惟德皆可传其学”,在司天监内选拔杨、杜二人收入门下授业。

2.3 通过推荐或自荐进入天文机构的人员

除去规模化地征召,官员亦可以举荐的方式为朝廷网罗地方上的专门人才。比如《宋会要辑稿》中记载宋真宗景德四年,益州巡抚向朝廷推荐当地天文人杨皡。杨皡通过了司天监的历术考试并成为官方天文机构中的一员。([22],3802页)

《续资治通鉴长编》记载楚芝兰在太平兴国八年上书时的身份是司天春官正([21],545页),《宋史》说他在迁司天春官正、判司天监事之前就已经凭借“占候有据”任翰林天文([8],13500页)。也就是说,《宋史》中所记楚芝兰“属朝廷博求方技,诣阙自荐,得录为学生”([8],13500页)应该在太平兴国初年,很可能是在太平兴国二年“博求方技”后。楚芝兰并非出自天文世家,史书称其早年本业是“三礼”,后自称通晓“符天、六壬、遁甲之术”。可以肯定楚芝兰的天文知识皆来源于私习,而至于“忽自言遇有道之士”授以方术([8],13500页),可以理解为是私习天文的遁词,一方面也容易让朝廷误信自己得高人指点。楚芝兰淳化初年即被免职,其子楚继芳也没有继承父业担任天文官职。

此外,《宋会要辑稿》还记载真宗景德四年,苏州人祝庶几屡次乡举不第,因颇通象纬之学,求试所习,得召为司天灵台郎。([22],3801页)楚衍在真宗朝末期也通过自荐进入了官方的天文机构,《宋史》记载他在乾兴初年因“自陈试《宣明历》”而得以补司天监学生,迁保章正。([8],13518页)作为北宋初年国家天文机构中西域天文学的主要代表之一,他的情况将在下文着重论述。

2.4 民间天文人士的域外色彩

后周王朴严厉抨击了当时司天监中的人员不识大体,滥用小术,并称“臣检讨先代图籍、今古历书,皆无蚀神首尾之文,盖天竺胡僧之妖说也。”([11],1866页)事实上,印度天文历法传入中土已久,隋代传入中土并译为汉文的印度天文历算书籍已有7种60卷之多。唐代瞿昙氏编修历法,也曾大量参考了印度历法中的内容。随着民间天文人才不断涌入天文机构,王朴历法改革的影响力逐渐消褪,带有域外色彩的民间天文人才也纷纷进入司天监,其中不仅有通晓天竺历法的学者,还有携带阿拉伯历法知识的回人马依泽。

陈久金依据《怀宁马氏宗谱》与《青县马氏门谱》等文献的记载,考证出建隆二年,回人马依泽从西域鲁穆国进入中原参与历法编纂工作,并根据北宋初年《应天历》以伊斯兰礼拜日——金曜日为历元,确证了参与编纂《应天历》的马依泽的确具有伊斯兰教徒的身份。陈久金又根据《宋会要辑稿》考证出马依泽育有三子,长子马额和次子马怀先后在司天监担任高级官职,三子马忆也可能参与了军事上的星占活动([22],3801页)。[25]马氏世家在有宋一代共中进士10人,武探花1人,其家族的影响力一直持续到元代。但自马额与马怀以后,再无在司天监中任职的官员。[29]

楚衍有一个特殊之处,前人的研究中多有忽略。这位被《宋史》描述为开封胙城人的北宋初年天文学家,与天竺应有着密切的联系。证据主要基于以下三点。首先,楚衍的记载被置于《宋史·方技传》的下卷,总体来看,下卷多佛道异人。其次,《宋史·方技传》中记载楚衍少通四声字母。关于四声字母受佛教东传的影响,陈寅恪先生认为,所谓四声是在入声基础上所加入的平上去三声,实源自转读佛经之声调。[26]罗常培先生也提出,“字母”和“等韵”是由隋唐以来翻译佛经的僧侣发明的。[27]另外,《宋史·方技传》中记载乡人柳曜曾师从于楚衍,据《通志二十略》,柳曜曾著《五音切韵枢》3卷,郑樵认为:“切韵之学起自西域。旧所传十四字贯一切音,文省而音博,谓之婆罗门书”。[28]可知楚衍可能通晓西域语言。第三,《宋史·方技传》中说楚衍明《聿斯经》。《通志》卷68《艺文略》称:“《都利聿斯经》二卷,本梵书五卷,唐贞元初,有都利术士李弥乾将至京师,推十一星行历,知人命贵贱。”([28],1674页)尽管对于《聿斯经》是否源自天竺,并如何传入中土学界仍有争论(8)学界对于《聿斯经》来源的讨论一直不断,沙畹和伯希和认为《都利经》和《聿斯经》来自中亚,而《四门经》来自北印度。荣新江则认为《都利聿斯经》和《四门经》源自于希腊托勒密的天文学著作,经波斯人转译和改编后东传,其中有传到西印度的版本,并在贞元初年传至中国[32]。麦文彪(Bill M. Mark)则根据万民英《星学大成》中保存的《西天聿斯经》推测它来源于公元一世纪左右希腊著名的星占学著作Carmen Astrologicum(《星占学之歌》),而“都利聿斯”则为作者多罗修斯(Dorotheus)的音译,该书经由东叙利亚的景教徒传入中国[33]。钮卫星则根据敦煌文书P.4071,指出了西方星命学内容随印度佛教东传的路径,并认为《聿斯经》可能早在751年前就已流行于世。[34- 35],但仅从由梵本转译而来的《都利聿斯经》这一途径来看,精通《聿斯经》也可为楚衍通晓天竺文化提供佐证,楚衍亦有可能是客居中原的天竺人后裔。

楚衍是北宋初年天文机构中不可多得的数理天文学人才,《宋史》中记载他对于《九章》、《缉古》、《缀术》、《海岛》等算经极为精通,早年间楚衍通过“自陈试《宣明历》”进入司天监,补司天监学生,迁保章正。天圣初年新历编修之际,“众推(楚)衍明历数,授灵台郎”,并与历官宋行古等9人共同编写北宋初年水平最高的《崇天历》([8],13518页),说明楚衍的历算能力得到了司天监官员的公认。《崇天历》中恒星年长度、历元年月过近日点时间、水星近日点黄经等天文数据的取值均达到了历代最佳值,在历算中熟练使用二次函数和三次函数,继承了曹士蔿在《符天历》及边冈《崇玄历》中首创的先相减后相乘的巧算方法,并在黄赤道宿度差算等公式上向前推进了一步。[30]《崇天历》在数理天文学方面所取得的成就必然与楚衍的贡献密不可分。

楚衍无子,其女儿亦善算术,但进入司天监成为天文伎术官却几无可能。

马依泽和楚衍,在北宋初年的历法编纂中发挥的作用被各类史传严重淡化,他们与西域之种种关联也显得扑朔迷离,不得不让人怀疑二者被来自官方的历史书写者有意识地掩盖了。

3 民间天文学者对官方天文机构的作用与影响

唐末战乱,藩镇割据,导致畴人子弟分散,北方少数民族与中原王朝不断进行人才争夺。五代十国中,各大天文世家的没落和知识的断层导致天文人才匮乏,宋代建国初年,国家天文机构对于天文人才有着比较迫切的需求。

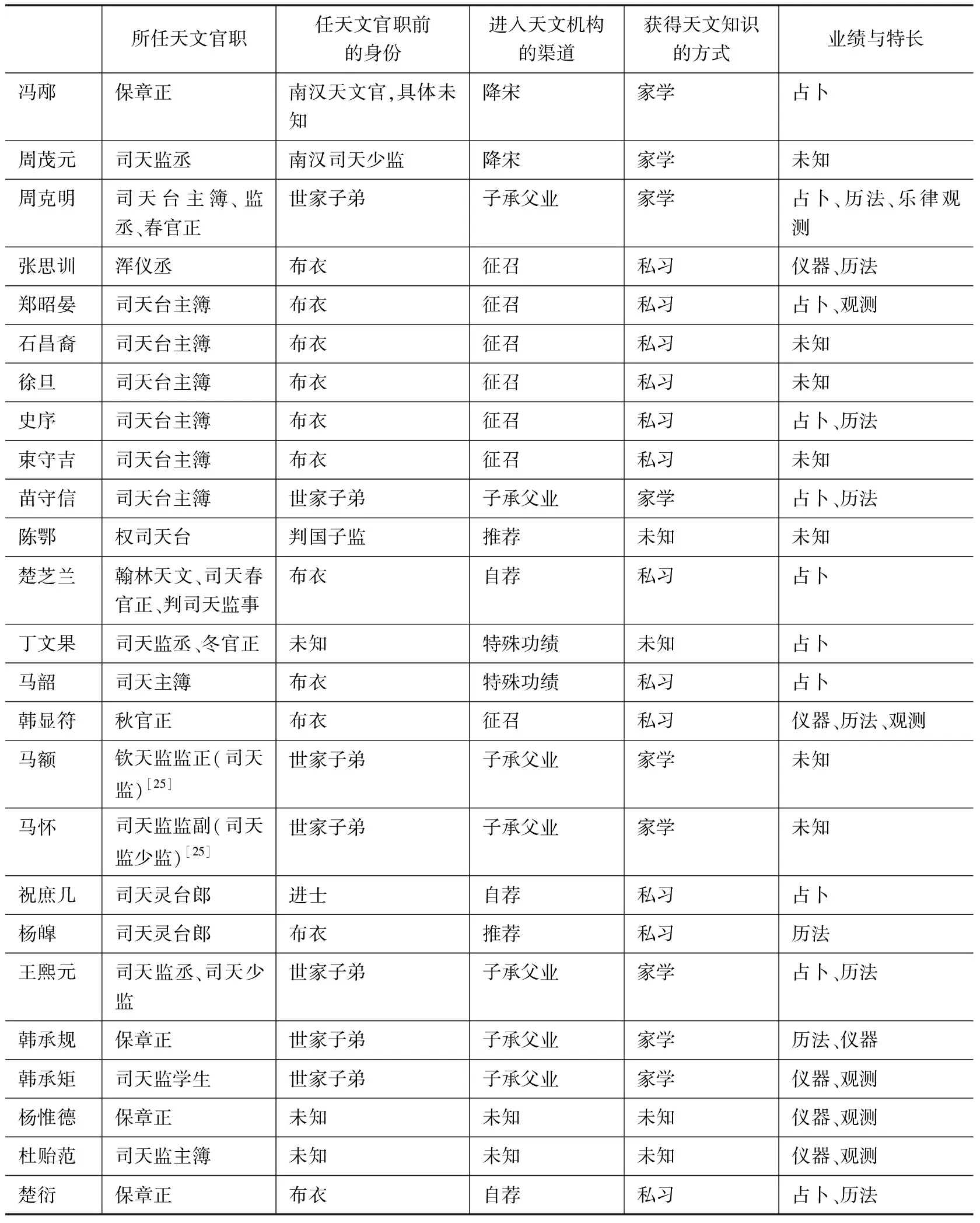

在这样一种背景下,民间天文学者成为了给官方天文机构提供新鲜血液的主要来源。表1给出可以考证出身的29名北宋初年天文机构人员的情况。其中以私习的方式获取天文学知识的有16人,超过50%。考虑到太平兴国年间征召入宫的民间天文人士还有61人的姓名未见史料记载,而真宗朝下令征召民间人士的具体结果,史料中也没有说明,那么这一比例可能还要高得多。表中仅有10人属于父辈已经跻身官方天文机构的世家子弟,其中来自五代的天文世家只剩下来自南汉的冯邴和周茂元两大家族;至于杨惟德和杜贻范二人,虽然是师从韩显符,但并没有相关资料证明这二人出身如何,进入官方天文机构以前是否就已经掌握了一定的天文学知识,这一点仍然存疑。(参见表1)

表1 北宋初年部分天文官员的出身、入仕途径、知识来源与特长(9)这里的占卜包括各类星占、云气占、军事占、谶纬、选择术、相术、射覆等内容。

所任天文官职任天文官职前的身份进入天文机构的渠道获得天文知识的方式业绩与特长苗训翰林天文后周殿前散员右第一直散指挥使特殊功绩私习占卜①王处讷司天少监后周司天少监降宋私习占卜、历法、仪器赵修己司天监后周司天监降宋私习占卜、历法马依泽司天监入贡经商[25]征召私习占卜、历法

续表1

说明:表格中所指的私习或家学均指天文官员在发迹以前的天文知识来源,其中私习是指某人以自学、跟从父辈学习或跟随他人学习等非官方认可的方式习学天文而发迹,并由此进入国家天文机构;家学本意是指承袭父辈世业,此处主要涉及人员均为入籍司天监的世业子弟,因此也属于一种官方认可的学习渠道。

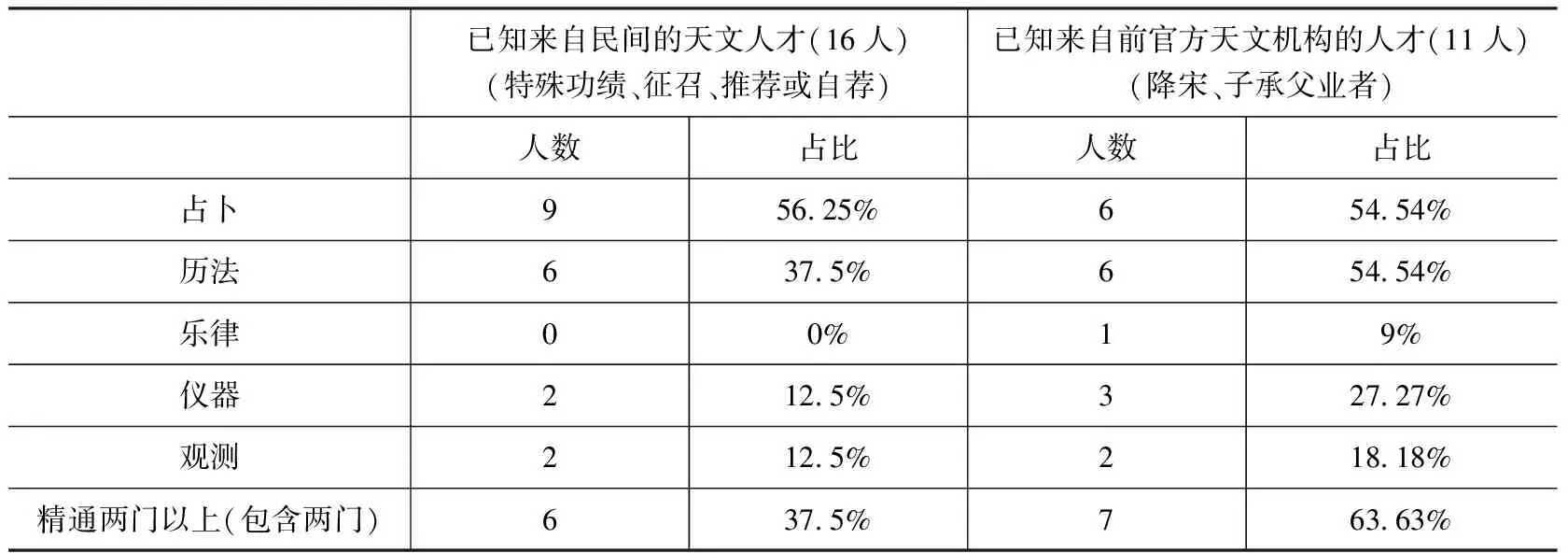

从民间吸纳天文官员的一个后果便是人才素质参差不齐,这也是制约北宋天文机构整体水平的一个重要问题。通过私习而获得的知识往往不系统、不完善。如表2中所见,按照入仕途径来划分,那些在北宋初年通过特殊功绩、征召、推荐或自荐得授天文官职的人员知识结构明显存在不均衡的现象,而且明显更加擅长各类占卜。来自晚唐的伪命官及宋初的世家子弟经过家学熏陶与官方天文机构的培养,综合能力自然更为突出。擅长占卜与历法者均超过半数,在天文仪器制造与观测方面的人才,在比例上也较前者有所提高。尤其是擅长两种及两种以上门类天文知识的人才,伪命官及宋初的世家子弟明显比缺少官方教育的新进民间学者在比例上高出很多。

值得注意的是,这种知识结构上的缺陷在当时的社会风尚中被进一步放大了。宋代巫卜之风盛行,自天子以至于庶民,占卜被各阶层更加广泛地运用于社会生活各领域。[31]太祖、太宗连续两朝出现了天文官直接参与皇位争夺的案例,也使得帝王从自身信仰上对方士更加依赖。正因为此,北宋初年官方对于天文人才的选拔往往更重视相术、选择和星占,而不重视观测与计算:与通晓占验或选择术的人员相比,精于计算者,或善于观测的天文学官员比例则明显偏低。而诸如王处讷、周克明这类既通律历、又知术数测星象的全面人才在宋初的天文机构中可谓凤毛麟角。甚至直到至道元年(995)韩显符制造用于度量行星运动轨迹的浑仪以前,官方的历法编纂者可能都无法借助仪器复验气朔星纬。更有甚者,苗守信、王熙元等并不十分专业的世家子弟参与甚至主持历法编纂的现象也时有发生。

表2 民间天文学者与官方天文人才知识结构对比

曾有学者提出,北宋初年尤其是太祖、太宗、真宗三朝,严苛的天文禁令压制了民间人士进历的积极性,并认为这一现象到神宗熙宁年间卫朴进历始有改观。但实际情况可能恰恰相反,宋太宗广收民间习学天文者68人充入司天监,按北宋有记载的天文官员建制一般在100至120人上下(10)根据《宋会要辑稿》与《宋史·百官志》的记载,北宋初期司天监人员编制有75人,司天监天文院有编制45人,共计120人。元丰改制以后,太史局天文官员由125人减为太史局天文局钟鼓院官员至局学生共100人。至南宋淳熙四年人员为93人,庆元五年则在125人基础上缩编,定“太史局、天文局、钟鼓院官至局学生通以一百人为额”。(参见陈晓中:《中国古代天文机构与天文教育》,第100~105页。),依据这一规模来看,来自民间的力量占了一半以上。民间人士的大量进入促使司天监逐渐形成了开放的氛围,流散于民间的历法及星占知识也因此汇入国家天文机构。

对于有志于私习天文星占的民间人士而言,国家征召民间天文人才事实上消解了天文禁令的威慑作用。理论上讲,对私习天文者的每一次大规模征召都意味着对前一次禁令的“既往不咎”。可以说,北宋初年天文机构中一半以上的天文官员都至少是违反了开宝五年“禁玄象器物、天文、图谶、七曜历、太一雷公、六壬遁甲等不得藏于私家,有者并送官”的禁令([22],290页),也逃脱了开宝九年“令诸州大索明知天文术数者传送阙下,敢藏匿者,弃市。募告者,赏钱三十万”的禁查([22],385页)。马韶的发迹,则说明皇帝本人对此也采取了默许的态度。正是在这样一种氛围的影响下,民间精通历数者不断涌现,庆历年间有善历数的李姓术士批评《崇天历》蚀限太弱[36],又有被李焘称为“历学为宋第一”的民间人才刘羲叟议历([22],1929页)。此后沈括举荐民间人士卫朴造历,以及南宋布衣造历频繁,事实上不过是延承了北宋初年的传统。更进一步说,民间天文人才受到重用,诸如楚芝兰、祝庶几等屡试不第者转而寻求天文伎术官员作为入朝为官的出路,也为后世指明了一条凭借历法或星占、择吉等技术入仕朝廷的晋升途径。

对于北宋王朝而言,向民间征召天文人才,一方面缓解了新王朝亟需编修历法,革新气象的燃眉之急;另一方面也使那些因战乱等因素散落在民间的天文学知识和人才再度被发掘和启用,对于晚唐以来的天文学知识也是一种很好的继承。另外,史序、楚衍、回人马依泽等民间人士参与历法的修订工作,为后世征召民间人士进历、造历,提供了可以参照的“祖宗之法”。南宋淳熙年间,右谏议大夫蒋继周曾上书当时的孝宗皇帝,“试用民间有知星历者,遴选提领官,以重其事,如祖宗之制”([8],1938页),继而有后来的布衣皇甫继明进言修历。官方储备的天文人才不足时,国家从民间征召或鼓励自荐以补纳之,作为已有先例的成法,可以避免招来激烈的反对和争议。

后周王朴曾严厉指斥历法被西域妖僧邪说所蛊惑,他试图清除唐代以来历法中的胡夷色彩,重新恢复华夏正统礼乐制度。这一主张在北宋初年宋辽对峙的冲突格局下有着潜在的影响力。但随着王朴的离世和大量民间出身的天文人才涌入司天监,历法编修中关于夷夏之防的争论暂时中止。出身草泽、凭借一技之长进入司天监的伎术官员并不肩负辨证华夷、复兴正统的政治文化使命,而是试图施展专业技术才能从而得到重用和封赏。因此,西域回人马依泽,熟稔天竺历法的楚衍,重新启用“民间小历”捷算方法的史序先后进入司天监并参与编历,使得伊斯兰天文学和佛教天文学的影响自唐代以降仍然存在于官方的天文机构当中,佛教天文学和伊斯兰天文学得以与中国古代天文学发生交流。被王朴指斥不识大体的捷算方法,在《仪天历》后不断得到应用和改进,并影响了《明天历》和《崇天历》等北宋多部官方历法的编纂。

4 结 语

总而言之,到北宋初年,来自晚唐五代的官方天文官员与畴人世家已经逐渐走向没落,零星仅存者在宋初的天文机构中业绩平平,乏善可陈。为应对天文官员人才缺乏的局面,北宋朝廷不得不在禁止民间私习天文的同时,大量征召民间天文人才,结果导致宋初官方天文机构中的来自民间力量占到半数左右。

尽管来自民间的天文人才水平参差不齐,但官方天文机构中的民间力量却为宋代天文学的跨越式发展起到了关键性作用。民间力量的参与为官方天文机构注入了新鲜血液,解决了新王朝亟需编修历法的燃眉之急;重新收集并整理了晚唐以来散落民间的天文仪器制造技术和星占学知识等唐代天文学遗珍;来自于民间的天文学者希望凭借一技之长得到重用,在这一动机的作用下,曾一度受到排斥的西域造历技术被再度启用,伊斯兰天文学和印度天文学也影响了北宋的官方历法编修;最后,北宋朝廷对民间通晓历法者的拔擢,也开创了北宋天文机构的开放风气,为后期布衣进历提供了可以仿效的先例。

致 谢本文在导师徐凤先研究员的悉心指导下完成,邹大海研究员及审稿专家仔细审阅了稿件,并对文章提出了重要的修改意见,谨致谢忱!