虚拟社会中当代大学生网络道德问题研究

杨静 肖立斌

摘 要:互联网的发展为人类创造了一个全新的生活空间,即虚拟社会。本文坚持理论分析与经验考察相联系,实证分析与哲学思辨相结合的原则,运用历史追溯法、实证法考察虚拟社会形成与发展的深刻根源和必然性,运用比较法、辩证法分析大学生道德发展的双重影响,并通过网络调查等方式实证分析虚拟社会中大学生网络道德发展的现状,为构建虚拟社会中的道德秩序奠定基础,也給高校大学生思想政治教育提出了新的认识课题。

关键词:社交媒体;互联网;虚拟社会

中图分类号:G641 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2019)06-0088-06

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2019.06.013

Research on the Current Situation of Network Moral Problems of Contemporary College Students in Virtual Society

YANG Jing1,XIAO Libin2

(1.School of Materials and Architectural Engineering, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou, 550000,China; 2.Institute for Advanced Study, Confucius Academy, Guiyang, Guizhou, 550025,China)

Abstract:The development of the Internet has created a brand new living space for human beings, i.e., virtual society. Adhering to the principle of combining theoretical analysis with empirical investigation as well as empirical analysis with philosophical speculation, this paper investigates the deep roots and inevitability of the formation and development of virtual society using historical tracing method and empirical method, analyzes the duple influence of college students’ moral development applying comparative and dialectic methods and makes an empirical analysis of the current situation of college students’ moral development in the virtual society through the network investigation, trying to lay a foundation for the construction of moral order in the virtual society and puts forward a new subject for the ideological and political education of college students.

Key words:social media; the Internet; virtual society

在现代社会中,社会信息交流不再限于面对面进行,各种信息可以借助媒体而实现远距离传播,通过信件、电话或网络等传播渠道交流和分享信息。社交媒体从最早的莎草纸信到宣传小册子,再到咖啡馆、报纸、电报、广播、电视、互联网,人类社会交流信息的方式不断演进。美国著名未来学家阿尔文·托夫勒在他的著作《创造一个新的文明》中认为,现在世界已经迎来了第三次浪潮,这就是以信息技术为表征的信息社会文明。信息社会形成与发展的核心是20世纪90年代掀起的基于计算机网络技术构建起来的互联网。网络延伸了人类的生存空间,改变了传统的社会结构,进而形成一个全新的社会环境——网络虚拟社会或虚拟社会。互联网的发展为“网络社会”的崛起奠定了坚实的物质基础。在大数据时代,互联网虚拟社会已成为人们交流交换学习信息和知识的重要途径。对虚拟社会问题的研究需要坚持历史唯物主义。马克思在《共产党宣言》中系统阐述了关于人的全面的自由发展,这是历史唯物主义的目标,也是虚拟社会问题研究的最终目标和归宿。意识是社会的产物,这是历史唯物主义的基本观点之一,当社会关系发生变化时,上层建筑也必然随之发生变化;随着虚拟社会关系的发展变化,我们的思想意识也跟随科技的浪潮而进步。任何事物都具有两面性,虚拟社会带给人们丰富多彩的生存模式的同时,也给人类带来了新的困惑和挑战,特别是对大学生的伦理道德影响尤为突出。在虚拟社会成为当代人类重要生存方式的今天,研究虚拟社会条件下的道德及其规范问题,成为理论与实际之必须。网络时代成长起来的大学生正处于身心发展的特殊时期,这就需要及时开展虚拟社会中大学生伦理道德教育和道德规范机制,分析其发展现状、问题出现的成因,探索其规律;规范在虚拟社会中大学生的活动行为,采取积极措施加以引导,探寻规范虚拟社会条件下大学生道德教育的有效途径,为高校学生管理提供一定的教育参考;构建虚拟社会中的道德秩序,正确引导大学生在虚拟社会中的学习生活,促进在德智体美方面的全面发展,为构建和谐社会,实现中国梦奠定基础。

一、虚拟社会的形成和发展

互联网的发展为人类创造了一个全新的生活空间,即虚拟社会。虚拟社会是一个具有时代特色的新词汇,美国网络社会学者莱恩格尔德在1993年出版的The Virtual Community一书中最早提出了“虚拟社会”一词[1]。进入21世纪后,随着计算机技术与网络技术的迅猛发展,计算机网络已经成为人们学习、工作和生活的重要组成部分。基于计算机、网络的发展,互联网在短短几十年里以前所未有的速度深刻影响和改变着人们的生存方式,如虚拟现实、物联网、大数据和云计算、人工智能、智能制造等;电子商务的发展,衍生了虚拟货币、虚拟银行,人们的消费、支付方式较之过去发生了翻天覆地的改变;虚拟经济成为社会经济中相当重要的组成部分,并改变了人们传统的经济运作模式。另外,科学技术推动网络虚拟空间、虚拟社区,衍生了微信、QQ等虚拟平台;这种虚拟交往方式打破了人与人之间物理上的空间限制,也大大提高了人们交流的效率,人们通过虚拟平台即可实现通讯和交往;随处可见的新型经济形态、活动方式、发展模式,共同构成了整个网络虚拟社会。

虚拟社会改变了社会的结构,使社会划分为现实社会与虚拟社会。虚拟社会与现实社会并存。现实社会主体以虚拟存在方式,在计算机网络中开展活动、相互作用。20世纪原创媒介理论思想家马歇尔·麦克汉卢在《理解媒介:论人的延伸》一书中曾提出媒介是人的延伸的观点[2]。其所谓的“媒介”是一个广义化的媒介概念,媒介是人的感觉能力的延伸或扩展。虚拟社会亦如此,网络作为一种信息交流、沟通、交换的媒介,同样是人的整体意识功能的延伸,人的行为活动演变成为虚拟活动,这种虚拟活动也是现实活动的延伸。在虚拟活动的基础上,结成新型的社会结构和社会关系,也即虚拟社会。所以,虚拟社会本质上就是现实社会的延伸。

值得注意的是,虽是虚拟社会,但其主体是人,其作用同样影响现实中的人。马克思主义认为,社会是人们交互作用中产生的各种社会关系的总和。因此,在互联网基础上发展而来的虚拟社会,本质上也是人们交互作用的产物,也即人们在互联网这个虚拟环境内进行的各种交互活动,在其中形成各种关系,并相互联系。虚拟社会源于虚拟社会关系,虚拟社会关系是虚拟社会研究中最基本的范畴。无论是虚拟社会还是现实社会,都必须以人的存在为基础条件,以虚拟空间为媒介,以虚拟的人为中心,进行信息的生产和交换。1997年,美国学者卡尔·谢尔多在Virtual Community Companion一书中认为:虚拟社会像现实社会那样,没有人来形成内容,互相交流,是没用的[3]。在网络伦理的建构中,人仍然起主导作用,网络里的核心问题归根结底仍然是人的问题。比如,网络暴力借助网络的虚拟空间通过语言文字对人进行伤害、诬蔑或攻击,会严重地影响事件当事人的精神状态,破坏当事人的工作、学习和生活秩序,甚至造成更为严重的后果。虚拟社会伦理与现实社会伦理的冲突及其轉换机制提醒人们,网络普及要关注网络伦理建构的方式,积极调动作为虚拟社会与现实社会的主体兼中介的人的主观能动性和道德自觉性,突出人在网络伦理以及网络伦理建构中的核心地位。

虚拟社会基于计算机信息平台运用数字化技术所建立的虚拟空间内的一种新型社会形态,其结构呈现以下特征:虚拟性、开放性、自由性和隐秘性。任何人均可以自由出入网络,甚至一些不法分子。

二、虚拟社会的发展及其对大学生的影响

科学技术是一把双刃剑,虚拟社会对于当代大学生来说,同样是一把双刃剑。虚拟社会对大学生有着积极影响和作用:拓展大学生视野,增强认识事物的能力;促进学习,扩充知识面;培养大学生理想人格;丰富大学生社交活动,促进精神世界的解放。然而,虚拟社会同样会对大学生的思想和发展产生消极影响。在当代,科技革命的发展催生了虚拟社会,引起了“网络道德”“虚拟社会道德”问题。中国拥有全球最庞大的社交网络用户群,形成了一个庞大的自媒体互联网群体。大学生群体在虚拟社会中一旦失去法律和道德的底线,将会导致严重的不良后果。在虚拟社区中,由于网民身份的隐藏性或符号化,网络涉黄、涉暴、涉毒、欺诈等网络道德问题甚至网络犯罪时常出现。由于在网络上发贴或评论缺乏强有力的约束,有些学生随意转发一些未经证实的信息,发表一些不负责任的言论,甚至通过不正当手段获利,传播低俗信息。在新媒介时代,大量信息充斥网络虚拟社会中,一些不良信息对大学生的身心有着不良影响。受到这些不良思想的影响,一些缺乏判断力的大学生容易行为失控,触犯法律法规,甚至走上犯罪道路。由于虚拟社会的自由开放性,在虚拟世界中的角色、环境设定是完全自由的,不需要完全遵循现实世界中的规则且缺乏约束。如果虚拟的角色、内容本身就存在问题或错误导向,部分大学生容易长期沉溺于虚拟世界,学业荒废,人际关系疏离。长此以往,身体、心理健康均会受到不良影响,甚至会分不清虚拟与现实,将虚拟世界中的肆意行为带到现实中来,成为社会的不稳定因素。

习近平总书记指出:“当今世界,意识形态领域看不见硝烟的战争无处不在,政治领域没有枪炮的较量一直未停。”[4]虚拟社会可能造成大学生价值取向多元化,网络已经成为各种社会思潮、意识形态交汇、交锋的场所,西方部分国家通过互联网对我国进行文化、意识形态渗透。美国早已着手实施“全面网络自由战略”和“网络空间国际战略”,推销美国的文化、政治制度和普世价值观念。当代大学生,既有一定的思考能力、学习能力,却又认识能力不足、辨识能力弱,所以大学生这个群体被西方敌对势力寄予了“厚望”。

三、虚拟社会中大学生道德发展现状调研

为了更好地引导大学生在虚拟社会中的活动,我们需要规范虚拟社会中大学生的伦理思想道德和行为,并探索有效的规范机制和形成良好的道德风尚,构建和谐的“虚拟社会”,需要了解虚拟社会中大学生的伦理道德和行为发展现状及问题,分析其成因和影响因素。本文以高校大学生为研究对象,主要探讨网络虚拟社会下的大学生道德问题。

我们以网络问卷调查的方式实证分析虚拟社会中大学生道德发展现状。调研活动于2017年7月开始,2017年12月结束。调研对象主要为贵州省在校大学生,以贵州大学、贵州师范大学、贵州财经大学为主,另对邻省四川大学、云南大学也做了部分问卷调查,确保了调研范围的代表性。本次调查共发放问卷1 000份,收回问卷932份,有效问卷898份。其中,贵州师范大学有效问卷数为368份,贵州大学217份,贵州财经大学153份,四川大学、云南大学均为80份。从调研的性别结构来看,男生496人,占比552%;女生402人,占比448%。男女比例几乎各占一半,较好地保证了调研对象的代表性。同时,对调研对象的教育层次也进行了统计,主要为大学本科、硕士和博士研究生。

在题为“没有网络我一天也过不下去”的调研中,284人选择了“完全同意”,231人选择“比较同意”,合计515人,占总样本的573%。详见表1。通过这个数据可以看出,多数大学生表示无法离开网络生活。

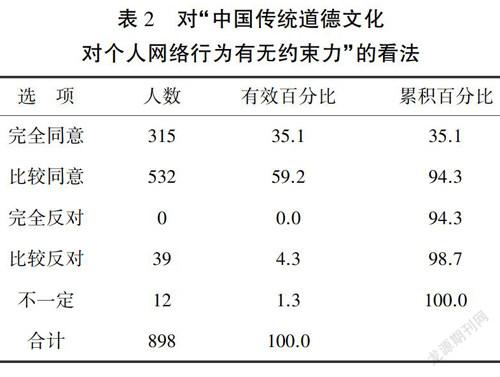

为了探究大学生如何看待中国传统道德对其网络行为的影响,我们设计了调研问题“您认为中国传统道德文化对网络行为有无约束力?”选择“完全同意”的有315人,选择“比较同意”的达532人,分别占比35.1%和59.2%,两者占比合计达94.3%,仅有极少数人持“比较反对”的意见。详见表2。可以看出,中国传统道德文化对大学生的网络行为和道德自律起着积极约束作用,所以,更进一步挖掘中国传统道德对虚拟社会条件下大学生的道德自律是有重要价值的。

为了解在虚拟社会的虚拟性、隐秘性特点下,大学生是否会真实地填写自己的信息,课题组设计了问题“您在网站上注册时,如果需要,是否填写真实信息?”大多数学生选择了“是”,人数为463人,占比516%;选择“从不”的人数为113人,选择“很少”的人数为322人,分别占总样本的126%和359%。详见表3。虚拟网络社会发展到今天,大多数的平台都需要实名注册。不填写真实信息的原因有二:一是对个人信息的保护;二是因其隐秘性,大学生可以更加自由地活动于QQ、邮箱等一些不要求实名制的虚拟平台。

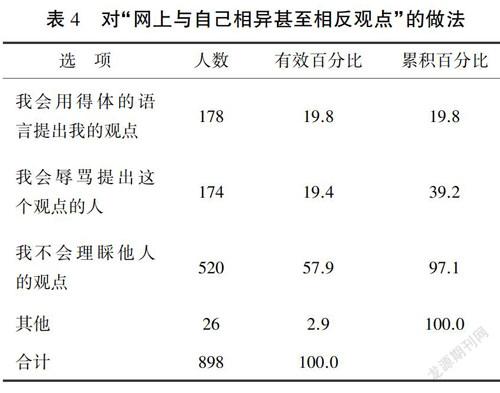

为了解大学生在网络上对他人不同观点时的反应,在问题“当您看到网上与您不同的观点甚至是相反的观点时,您会”中,178人选择了“我会用得体的语言提出我的观点”,占198%;174人选择了“我会辱骂提出这个观点的人”,占19.4%;520人选择了“我不会理睬他人的观点”,比例达57.9%。详见表4。

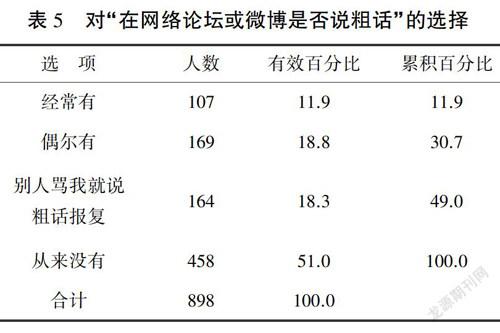

在问题“您在网络论坛或微博中有没有说过粗话?”中,107人选择了“经常有”,169人选择了“偶尔有”,164人选择了“别人骂我我就说粗话报复”,458人表示“从来没有”。详见表5。很多同学表明在现实生活中并不会这么做,但在网络中有时会爆粗口,这说明在网络虚拟空间,由于彼此之间非面对面关系,当遇到观点相冲突或者自己受到语言攻击时,很多大学生也会在网络虚拟空间使用不文明语言予以回击、报复或者泄愤;同时也有比例过半的大学生在面对这类问题时能够理性对待。

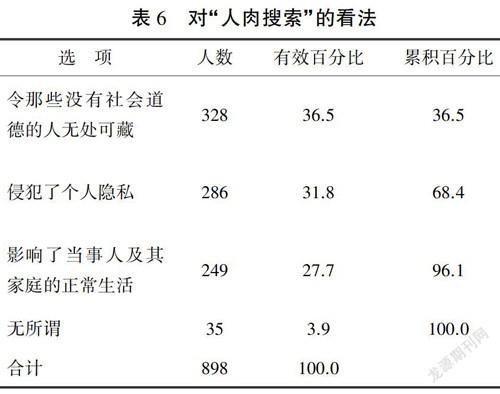

人肉搜索一直是一个充满争议的话题,未经权利人同意,将他人身份、家庭、姓名、照片、电话等生活细节信息公之于众,对其工作、生活造成影响。高校大学生也是网络虚拟空间的重要人群,为了解他们对该问题的认识,课题组特别设计了问题为“您怎么看待人肉搜索?”的问卷,286人选择“侵犯了个人隐私”,249人选择“影响了当事人及其家庭的正常生活”,535人认为会对当事人造成影响,说明大多数大学生都能客观理性看待这个问题。详见表6。2017年5月,最高人民法院和最高人民檢察院做出解释,人肉搜索应被认定为“非法提供个人信息”的行为。

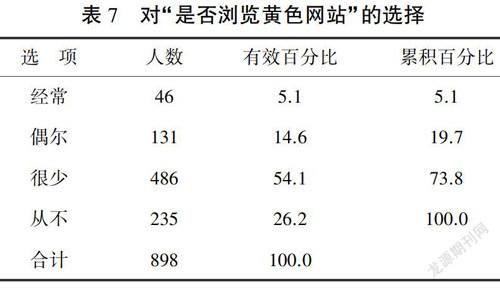

课题组还针对部分大学生沉迷黄色信息的情况设计了问题为“您是否登陆过黄色网站浏览信息”的问卷,以便了解大学生的观点。46人选择了“经常”,131人选择了“偶尔”,486人选择了“很少”,235人选择了“从不”。详见表7。

在 “您认为网络不文明行为的原因”的问卷调查中,457人选择“匿名性”选项,比例达50.9%;268人选择“从众心理”,562人选择“缺乏监督”,多数同学选择了“网络不良信息太多”,少数人选择了“标新立异”和“自我道德缺失”,极少部分人选择了“其他”选项。详见表8。可以看出,虚拟性、从众心理、法不责众、缺乏监督等是导致网络不文明行为的重要原因。但从本质上说,仍是部分大学生对网络虚拟社会的认识不足,大学生自身的责任意识缺失、诚信意识不足等原因所致。

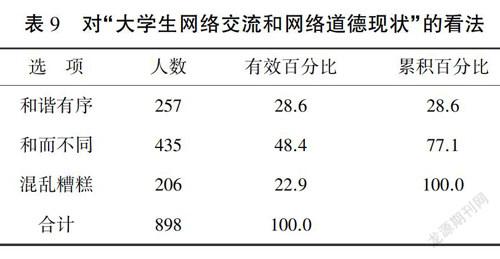

在“您如何看待大学生网络交流和网络道德现状?”的问卷调查中,257人选择“和谐有序”选项,比例达28.6%;435人选择“和而不同”,占48.4%;206人选择“混乱糟糕”,占22.9%。详见表9。

通过问卷调研,我们发现,今天的大学生已经离不开网络虚拟社会,互联网虚拟社会已经成为推动自由和开放的力量,鼓励人们多途径地获得知识与发表自己的观点与看法。我们还看到,一些大学生存在不诚实、责任意识变弱、沉迷不健康网站或信息、说粗话、语言暴力、人肉搜索等道德问题。网络上常见的不文明行为、不道德行为在一些大学生中存在,由于信息的获取与分享变得异常便捷,也使得大学生过多地在虚拟社会耗费时间。如今,虚拟社会鼓励人们可以通过网络虚拟社会和素不相识的人交流,反而忽视了真实生活中与朋友、亲人的关系,过分相信所谓的网友、网恋,带来了不少问题。

今天,一些大学生在虚拟社会花费了大量时间,获得了所谓的“自由”,将虚拟社会视为道德的真空地带,放松对自我的约束,想说什么就说什么,想做什么就做什么;更有部分大学生突破道德底线,做出一些非道德甚至触犯法律的行为。美国气象学家爱德华·罗伦兹(Edward N.Lorenz)提出了“蝴蝶效应”(The Butterfly Effect)理论。蝴蝶效应是指在一个动力系统中,初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。一个微小的变化能影响事物的发展,说明事物的发展具有复杂性。在虚拟社会中,這个理论同样适用。应该说“蝴蝶效应”在虚拟社会中的体现比在现实社会中的体现还要明显。由于在虚拟社会中,人们发布信息的个性化、平民化、便捷化、传播速度快等特点,任何人在其中都可以表达自己的观点,如果观点引起共鸣,有些观点能够经过微博、微信、博客等迅速传播,经人不断转发,会使一个微小事件演化为社会关注点,形成一呼百应效应。所以,如何在网络虚拟社会条件下,增强大学生的道德意识、责任意识、诚信意识、辨识能力、判断能力,这些都是当前高校思想政治教育所必须关注的问题。

四、结语

虚拟社会提供了二重化的生存方式,虚拟社会缺少了世俗的限制和监督者,虚拟社会的特点导致了处于转型期的一些大学生的道德感弱化,社会主体意识、责任意识淡化,给了他们极大的自由空间,迎合了他们心理上的需求。网络虚拟社会的建设和管理不只是一个简单的技术问题,而是一项复杂的社会系统工程。在虚拟社会中缺少了“他律”,大学生自身的道德自律却又不足,导致了道德失范行为。虚拟社会中出现的大学生道德取向紊乱、道德观念模糊、道德情感淡漠、道德实践随性等道德失范现象,其影响因素是多方面的:虚拟社会自身存在缺陷,网络文化及网络道德环境是诱导大学生网络道德问题的客观因素;大学生处于特殊的心理转型期,同时也是身心发展的特殊性时期,这是虚拟社会大学生道德问题的主观因素或自我因素,心智尚未成熟的大学生容易盲目地相信虚拟社会中所谓的各种“美好”,分不清虚拟与现实;家庭教育和管理的缺失或疏忽及学校网络道德教育工作的滞后是教育因素;法制不健全也是一个外部因素。引导规范虚拟社会中大学生的道德发展,既是社会发展之需要,又是大学生个体发展之必须,既迫切又必须。建构虚拟社会条件下大学生道德规范机制,应以大学生这一主体为核心,以促进大学生自由全面发展为目标,坚持虚拟与现实、自律与他律、绝对与相对、权利与义务等相结合的原则,围绕基本伦理道德、道德行为规范、社会主义核心价值体系、科学文化及法律法规等内容,提高大学生道德素质,整合家庭教育、学校教育,建立健全相关法律法规,合理运用科技手段,构建认同机制、情感机制、动力机制、体验机制,引导和规范虚拟社会条件下大学生的道德发展。

参考文献:

[1] RHEINGGOLD H.The Virtual Community:Homesteading on the Electric Frontier [M]. Massachusetts : Addison-Wesley,1993.

[2] 马歇尔·麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.北京:商务印书馆,2000: 20-21.

[3] 卡尔·谢尔多.虚拟社会[M].北京:中国水利水电出版社,1998:5.

[4] 习近平:治国理政,必须“立治有体,施治有序”[EB/OL].(2017-10-16)[2019-05-27].http://sd.people.com.cn/n2/2017/1016/c356086-30833266.html.

(责任编辑:杨 波)