让漆艺在当代自然生长

张茜

2010年,湖北美术馆举办首届“湖北国际漆艺三年展”,在全国的漆艺展中首次清晰地提出“大漆世界”的学术主题,开始系统性地关注漆艺在当代的传承与延续。前三届三年展的举办无疑成功地将“大漆世界”建立成为一个文化品牌。2019年,第四届湖北国际漆艺三年展以“器·象”为主题进行呈现。不过,在展览规模逐届扩大、新生代漆艺家力量逐步增强的趋势中[1],我们也应该开始深入探讨漆艺在当代性转换的过程中出现的问题及应对方式。

一、当代性还是传统性?

近年,国家不断强调要推动中华文明创造性转化和创新性发展,湖北国际漆艺三年展自举办起也一直在提倡漆艺的当代性转换,强调其与当代社会的适应与融合,而不是对传统漆艺的全盘复制。事实上,从第三届三年展起,展出作品的面貌与传统漆艺已有了较大区别,国内如郭天天的《时光零件》系列、简锦斯的《水归》、施鹏程的《髹物怀情》、黄泽坚的《科技重构人性——实体吧》,国外如青木千绘的《身体》系列、菲菲颖(Phi Phi Oanh)的《Palimpsest》等,这些新生代漆艺家的作品从创作思路上已然打破了传统漆艺工艺美术的局限,探索漆在当代艺术语境下的特殊表达方式。这种变化固然是令人欣喜的,但也要看到,在第三届和本届展览的作品征集过程中,有不少作者打着漆艺与当代艺术的“擦边球”,在不了解漆语言特性的情况下,将漆作为单纯的涂料与当代艺术的呈现手段结合。如此这般,漆的特性完全被抛弃,这种所谓的“当代性转换”意义何在?显然,“当代性转换底线为何”是今后需要正视的问题。

另一方面,在漆艺的当代性转换如火如荼的過程中,传统漆艺的“精致”正飞速远离我们。也许是出于打破传统漆艺工艺美术藩篱的目的,尤其是国内作者往往忽略技艺的习得与打磨,避谈漆艺作品在工艺上的重要性。在多数国人对漆艺的认知还停留在博物馆文物的印象下时,离开工艺谈转换与创新,真的是当代漆艺发展的必然性结果吗?或许我们要以正视传统漆艺工艺性的态度来驳斥粗制滥造之物,也要建立引领审美风尚的自信来引导漆文化与当代生活的深度融合。

站在一个美术馆工作者的立场上,我们希望呈现更开放、更多元、更立体的漆艺面貌,让观者既能领略漆艺工艺之美,又能体验到漆艺在当代丰富的延展。因此,在漆艺的发展上是强调当代性的转换方式还是偏重传统漆艺对工艺的重视,这种偏向性的问题实不必在当下立刻做出选择,而是要提供二者在当代自然生长的空间。

二、对传统深入理解下的再创造

之所以提出上述问题,完全是由于漆艺作为传统艺术在面临当代转换时,创作者也会面临是从传统切入还是从当代切入的问题,因为它指向的是两种不同的创作思维方式。从传统切入不是复制传统,而是基于对漆的材质与技艺的传统,基于对文化根源中的传统深入理解下的转换和再创造。

1.让漆器回归生活

器是传统漆艺的根本,我国几千年的漆艺文化实则是漆器文化,从河姆渡漆碗到明清极尽髹饰之能的生活用器,髹饰技艺的不断探索带来的是“修饰”的文明,那些生活用器在被贵族们不断使用和赏玩的过程中成就了中华文化的审美极致。在今天,漆艺若想得到长远发展,需让漆器回归生活,在食有美器、用有美器、赏有美器的氛围中去探索和建立属于这个时代的漆艺术审美。

在第四届三年展中,实用器物仍占一定比例。一部分以工艺美见长,呈现出传统漆器“平光亮”的特征,如日本小椋范彦的莳绘屏风《晓闇》、青木宏憧的《守箱》、十时启悦的《酒器橱》,韩国梁有田的《星座果盘》、金雪的《夹纻脱胎漆器》,国内刘宇的《虫形香盒》;另一部分取法自然、髹饰朴素,如国内连旭云的《伏流》、黄文勇的《匏器水盂》,日本十时启悦的《尖底悠器群》。而较为特别的是若宫隆志的仿青铜质感的《铜涂犀牛》以及刘芷瑜的《规矩》,是用现代设计理念设计出风格极简、可拼合使用的传统书画工具组件。

在今天这样的急速时代,传统漆器的手工性无力对抗批量生产的工业化产品,但其手工性和温度感会透过“使用”这一动作传递给我们,让我们体悟器物基于实用、审美之上的仪式感,让我们在这个快速的时代慢下来,“留一点时间给心灵,留一点心灵给信仰”[2]。

2.理解“漆”的特性与文化传统的再出发

“髹漆”与“造物”是漆艺不可割裂的一体两面,“髹漆”基于对漆这种材料特质的理解,“造物”则基于对物的概念阐释,但二者从根本上呈现的是作者对自身本源性文化的理解。从创作者的角度而言,在今天这样一个艺术品与艺术展览泛滥的时代,探寻自身本源性文化的本质是成就作品独特性的一个重要切入点。但它绝不是掉进传统的简单复制,而是基于深入理解下的再出发。

方来东的《浮华》系列取法山石造型制成香器摆件,作品髹素黑,利用漆的哑和润的对比关系来呈现他所理解的东方气韵之美。方兆华的《太湖石》系列以几何化、块面化的太湖石造型,结合漆的光润特性,构筑当代人的精神栖息之所。刘吾香的《云上的山水》系列借用山水造型来体现云的变化性,以漆的光为媒介呈现山水交融的美感。谭大利的《尘光》呈现漆这种自然材料最自然的状态,探讨创作者与作品间全新的“施”与“受”的关系。“师法自然”是中国传统造物的重要方法,上述作者均是以此为创作原点,但都进行了对自然的解构,他们利用漆的特性重新阐释了中国传统文化里对“自然”的诉求。

3.基于传统文本或绘画的图式再创造

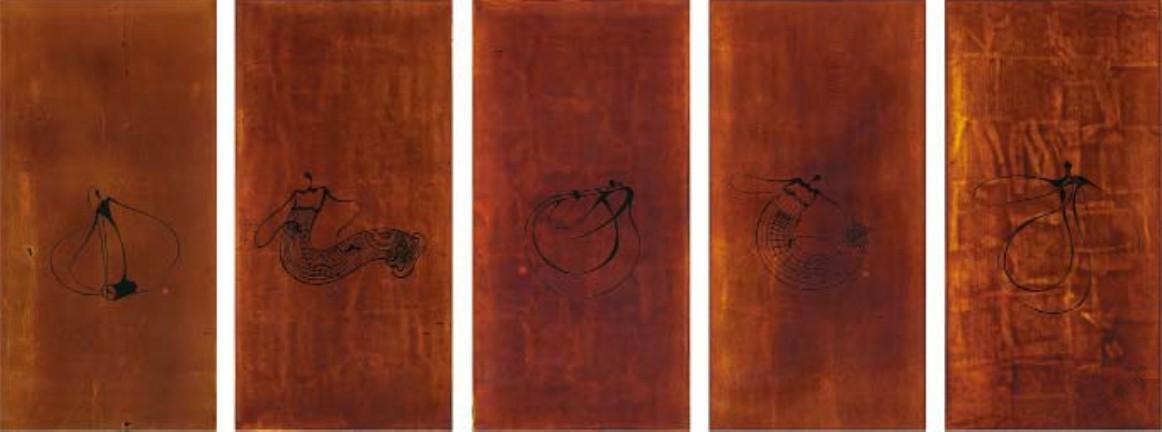

在漆平面的创作上,传统的文本总能给予创作者形象上的启发,而传统壁画、水墨、年画等的用线、设色方式也会启发创作者的图式建构。漆艺三年展中也有一批以这种方式来建立自身视觉图式的作者。李伦作为中生代漆画的代表人物,综观其几届参展作品,从第二届的《夜猎图》《拾鸟》到第三届的《春分》《浮现》再到本届的《结》《夜图》,他无疑建立了自身成熟的图式体系,以这种浪漫的、壁画式的方式来建立他与漆和生命间的联系。范潇的《飞蓬行子》取意诗句“行子对飞蓬”,从对传统绘画图式的理解入手,借鉴宋元软螺钿镶嵌技艺,结合现代装饰艺术的构成方式,实现了传统图式的当代转换。马颖的《小妖当道》《横行》以滑稽幽默的精怪图式来展开画面叙事,尽管应用多种漆工艺,但更强调绘画感。韩国的赵海利受到韩国传统乐器的启发,结合中国画白描的勾勒方式,创作了《五位音乐演奏家》,以简洁、抽象的图式捕捉了演奏家的演奏动态。

三、当代语境下漆特质的呈现

从当代语境切入漆艺创作是另一种创作思维方式。从表达内容上,创作者希望深入到人类共同的语境中去关注生命的、哲学的、社会的问题;从呈现方式上,借助当代艺术常用的装置、影像等手段,更加注重呈现效果,关注作品与空间的关系,营造作品的场域氛围。

郑磊、袁慧生的《蚕食》结合装置与影像手段,以漆蚕吞噬坚硬的瓷器来呈现生命中的对抗过程——漆从湿到干,蚕从生到死,瓷从完整到残缺,批判人类在资源、文化、领土等多领域的侵蚀与掠夺。黄泽坚的《科技重构人性——飞漆荡》用无数以微信Logo做脸的小人和扭曲的板面来表达科技对人性的破坏与重构,以漆的传统文化语言对比出虚拟与现实的边界。晁男的《-延续-》利用漆对材料的塑形能力呈现她对生命的变化与力量的理解。日本的大西长利一直在追求三维空间和干漆技艺的无限可能性,他的《风之子——太郎》以曾经登陆过亚洲的台风“太郎”(Taro)为灵感,试图以大自然的力量呈现漆这种材料的恒久性。“身体”是青木千绘的标志性元素,《身体08-2》一头接地、一头连天,以漆的耐久性呈现天国、神性与身体的关系。菲菲颖的《Prose》是装置作品,她以“欺骗”的方式吸引观者互动,六件仿iPad造型的漆平面作品形成了一种互动场域,画面中的地图虽无法像真实的iPad里的地图一样放大缩小,但因为这种场域和语境的营造,呈现出静与动、传统材料与当代生活方式间的对比,使观者有了进入到地图中去探索的想象空间。

看起来从当代语境切入漆艺创作是更容易掌握的创作方式,但显然它必须要建构在对漆的特质深入理解的基础上,否则忽视大漆媒材及工艺性的当代漆艺探索将是毫无意义的。因此,如何把握二者之间的平衡关系,对漆艺创作者来说是极大的考验。

四、搭建漆艺在当代自然生长的平台与空间

当代漆艺的创作无论从传统切入还是从当代切入并不是漆艺传承、活化、可持续发展的重点,相反,不同的创作思维方式和诉求需要被予以尊重和保护。

从创作者的角度而言,“工匠精神”是漆艺传承的初衷。历史上那些不同时代的精湛技艺传递的是中华文明对“精致”和“精制”文化的理解,但它绝不是漆艺传承的目的。“工匠精神”应被视作漆艺传承的基础,因为匠心之上更重要的是艺术的创造力,是对卓越艺术的追求和对人性的关怀。今天我们之所以希望漆艺打破原有的工艺美术的界限,并不是要丢弃“精制”的传统,而是要在此基础上,让漆艺创作回归艺术创作的本体,以漆为媒,让创作者的匠心、艺心、人性关怀之心通过作品传达给观者,这才是漆艺乃至艺术最动人之处。

从美术馆的角度而言,美术馆需要作为平台和空间去保护漆在当代的自然生长路径。在学术上去建立漆艺纵向上的历史与当代的文脉联系,横向上比较不同国家和区域间的漆艺发展动向。在展览上需要更为深入地划分和讨论工艺、艺术性、学科教育、产品转换等多个方面的问题,同时也要展开漆艺创作者的个案线性研究。在公共教育方面,则需要进行展览受众群体分析,以理论、创作、体验结合的方式进行多层次的漆艺教育。由此,我们才可能给予漆艺更开放、更多元的生长环境,让它成为当代中国文化的一种表达方式。

注释:

[1]4届三年展的参展国家和人数分别为:7个国家的42位、6个国家的58位、8個国家的105位、9个国家的126位。从第三届起,80后作者开始占主要比重;第三届占比53.33%,本届占比61.90%。

[2]出自第四届三年展作者连旭云的作品阐释。