整合设计:挖掘历史的深度

张铮

摘要:教师秉持的教材观、处理教材的能力及方式等直接影响教学效果,如何合理利用教材,对教材内容进行取舍,在现行教材中挖掘历史的深度,需要深度研究。教学中要突破思维定式,重新对教材内容进行整合,开发有用资源,挖掘出历史的深度。

关键词:整合设计历史教材历史深度

现行高中历史教材按不同模块、不同主题编排,淡化了历史的时序性与整体性,在某种程度上分散了学生对历史全貌的整体认识。因此,对历史教材进行整合,挖掘历史应有的深度,让学生感受大历史观尤为必要。“所谓历史教材内容的整合,就是指打乱教材内容原有的编排顺序和知识体系,抓住若干历史主题,依据历史知识固有的内在联系,以辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理为指导,对教材内容进行梳理、组合,使之序列化、系统化,形成新的内容体系的过程。整合教材本质上就是对教材内容进行有序的归纳、概括和综合。”因此,整合历史教材必须宏观把握、从细节入手,以帮助学生建立知识体系,展现历史应有的深度。本文依据这样的理念,对人教版高中历史必修一第24课《开创外交新局面》做整合设计。

一、教学设计

(一)设定教学主线

教师秉持的教材观、处理教材的能力及方式将直接影响教学效果。我在下载、观摩了大量教学课件后发现,传统的教学设计固然通过视频、图片、文献资料等,补充、拓展了教学内容,但受制于教材框架,课堂只能从本课标题“开创外交新局面”入手,围绕“新”字展开,引导学生探讨“新”的含义是什么、“新”的表现有哪些等。如果从更高的视角去看待本课教学内容,不难发现,在中华人民共和国的外交历程中,20世纪70年代正处于中国外交理念的转变期,是中国外交由小舞台走向大舞台、由小外交走向大外交、由小合作走向大合作的时期。因此,我从宏观的角度进行设计,希望向学生传递这一外交理念变化的线索。于是,形成“小外交走向大外交”的教学主线设计。

(二)整合主体知识

本节课的课程目标为:其一,简述中国恢复在联合国合法席位的基本史实,概括我国在外交方面所取得的重大成就;其二,了解中美关系正常化和中日建交的主要史实,探讨其对国际关系产生的重要影响;其三,以改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动为例,认识我国为现代化建设争取良好的国际环境、维护世界和平和促进共同发展所做出的努力。

我在备课期间阅读了大量相关专业书籍,如《国家智慧:新中国外交风云档案》《当代中国外交》《改革开放以来的中国外交(1978—2008)》《中国触动——百国视野下的观察与思考》等等,依靠足够的知识储备,对本节课的主体知识进行重新整合和架构,以“小外交走向大外交”为主题整合教学内容,将本课原有的子目内容置于新主题之下。

1.温故——从“已知”出发。

课始,播放《中国外交风云》片尾曲《握手》,投影歌词,配上各阶段中国领导人在外交活动中的经典握手照片。随后,介绍中美之间的“握手”之争:在出席1954年日内瓦会议期间,美国国务卿杜勒斯出于极端的反共反华的立场,严令美国代表团的成员不准与中国代表团成员进行包括握手在内的任何接触。18年后,尼克松首先向周恩来伸出了友谊之手。当他们的手紧紧相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。这是中国小外交走向大外交的一个伟大时刻,主要表现在三个方面:外交对象的多元化、外交模式的多元化和外交领域的多元化。

2.知新——向“未知”拓展。

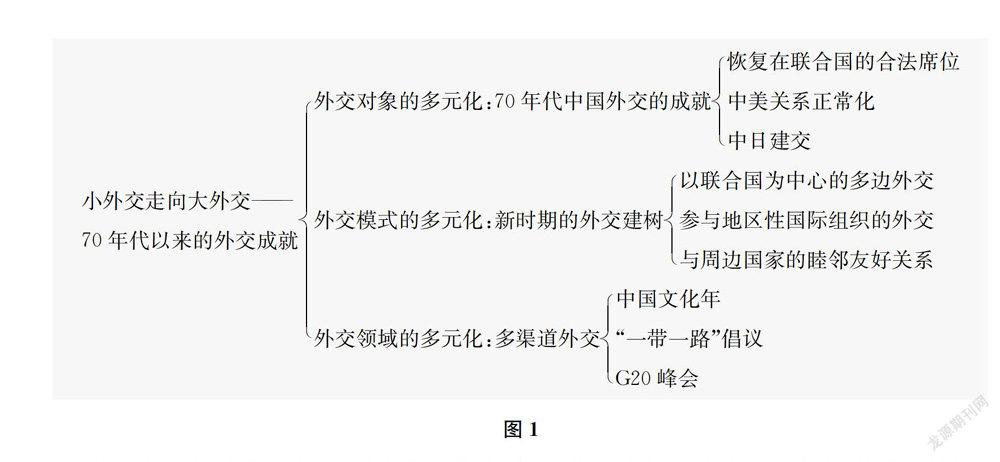

本课完全打破课本编排框架,以“小外交走向大外交——70年代以来的外交成就”为主题,结合课标要求,重新确定学习目标。其一,外交对象的多元化。了解中国恢复在联合国的合法席位、中美关系正常化和中日建交,理解中美关系正常化的原因,认识中美、中日关系改善的意义以及现状。其二,外交模式的多元化。了解新时期中国的外交建树。其三,外交领域的多元化。通过知识拓展,展现中国多渠道的外交,感受中国的大国责任意识。通过三个子目整合本课内容(见下页图1)。

3.生成——向“三维”提升。

“知识与能力”“过程与方法”“情感态度与价值观”三维目标,并非是简单的并列关系,而是彼此渗透、相互融合的。在三维目标中,“过程与方法”是连接“知识与能力”和“情感态度与价值观”两个目标的桥梁。“知识与能力”和“情感态度与价值观”两个目标的实现均需要有“过程与方法”的支撑与保证。本课整合注重提升学生思维,设计探究问题“现今中国在大外交中如何发挥大国作用”,引发学生思考并引导学生根据材料进行分析。最后,本课落脚在一个“和”字上。“以和为贵”,彰显中华民族的和谐观,同样也适用于当今小外交走向大外交——70年代以来的外交成就外交对象的多元化:70年代中国外交的成就恢复在联合国的合法席位中国的外交理念:和平崛起,和谐世界。秉承此外交理念的中国,将在世界大国的舞台上积极参与国际合作,承担大国责任,促进世界发展与繁荣。

二、教学思考

长期以来,我们总是习惯于紧扣教材、落实教材,即所谓的“教教材”。但新课标背景下的中学历史教材观迎来了一个重大转向,即对历史教材的重新整合。当然,大胆打破教材的编写体例,提出有别于教材体系的新认识,首先要求教师突破思维定式,立足课程理论和实践知识,融入个人对教学内容的认识。这就要求教师具有问题意识,善于发现问题,踏踏实实地研究问题、解决问题,挖掘出历史的深度,锻炼学生的历史思维。实践证明,对教材进行整合,将分散的知识点串联成线,对于教师来说,展现了教师的个性设计,有助于提高课堂教学的效率;对于学生来说,激发了学生探究的欲望,使枯燥的记忆过程变成抽丝剥茧的思维过程,有利于提升学生的历史思维能力。

教材的重新整合需要依托课标和教材,寻找相关史料,丰富教材内容,然后对教材进行重新架构。如何将丰富的素材串联,形成体系完整、结构清晰的知识网络,这是教材重新整合过程中最难的环节。教学中,教师可以根据实际条件、教材自身特点等,運用适当的多媒体网络资源,为教学锦上添花。需要注意的是,不能一味地追求课程资源的广博、新奇而忽视其课堂教学的实效性。如果整节课从头到尾演绎课件,就容易造成学生视觉疲劳,在课堂教学中也很难突出重点、突破难点,不利于教学目标的达成。另外,多媒体展示的时间过长、频率过快也不利于师生互动,学生失去了思考时间,教学的有效性自然要大打折扣。

参考文献:

[1] 李有志.合理整合历史教材,提高课堂教学实效性[J].长春教育学院学报,2011(1).

[2] 曹继宝.新课程下关于历史教材整合的实践与思考——以岳麓版历史教材为例[J].世纪桥,2008(20).

[3] 郝云芳.浅谈新课程背景下高中历史教材的整合[J].现代阅读(教育),2012(4).