生活体验 操作表达

俞佳庆

摘要:计量单位是小学数学教学中的重要内容,如何提高计量单位教学的实效,笔者进行了整理和分析,从课前、课中、课后三阶段进行整体设计,以求通过基于学生原有认知的课前生活体验,组织与学生实际生活衔接的课堂操作与交流活动,设计促进学生计量单位概念理解的课后生活实践,从而激发学生学习数学的热情,促进学生对计量单位概念的深刻理解,初步形成“量感”。

关键词:计量单位 教学策略 生活体验 操作表达

一、问题的提出

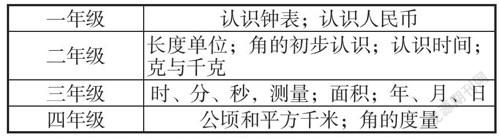

计量单位是小学数学教学中的重要内容,计量单位概念的建立有助于学生形成正确的时间观念、空问观念,即量感的培养,是解决相关的实际问题的基础。计量单位的学习直接影响学生长大成人之后进入社会基本能力的强弱。纵观小学阶段的教材,笔者将计量单位的内容进行了整理,结果如下:

如表所示,计量单位的内容十分丰富,但现实生活中对它的研究并不多,在实际教学过程中,教师的教仍然存在很多不足和困惑的地方。比如:

(一)计量单位教学没有立足学生生活实际经验

学生对于计量单位都是有一定的生活经验的,但是由于教师对学生生活经验缺乏了解,因此,课堂上引用的教学材料往往和学生的已有经验有偏差,学生不能较好地结合自己的生活经验,从而在理解上有困难。

(二)课堂中常出现教师讲授多学生操作实践少的现象

计量单位的学习,学生需要从体验中去培养“量感”,而课堂教学的时间只有40分钟,学生要在有限的时间里深刻体会形成“量感”具有很高的难度。教师需要完成教学目标,因此,常采用传统的讲授方式,学生实践操作的时间普遍较少。此外,“量感”具有非标准化的特点,在教学中不易引起教师的重视,因而容易成为教学的盲点。

(三)相关实践活动不够,学生的感性经验不足

综合实践活动有利于学生对计量单位的整体把握。但在日常的教学中,教师更多地布置笔头的作业,学生对于计量单位的认识仅限于课本和习题,对体验的过程是流于形式的,对体验的感受是不深刻的。

二、對计量单位教学内容的理性思考

笔者对计量单位教学内容进行了整理和分析,分为以下几点。

(一)对计量单位教学内容的解读

1.概念界定

计量单位在《数学课程标准(2011年版)》中并没有给出直接的定义,而是用“常见的量”来表述的,也就是学生生活中常见的、典型的“量”,它属于概念范畴。小学阶段数学学科涉及的计量单位主要有时间单位、长度单位、面积单位、重量单位、温度单位、角的单位等。

2.教学价值

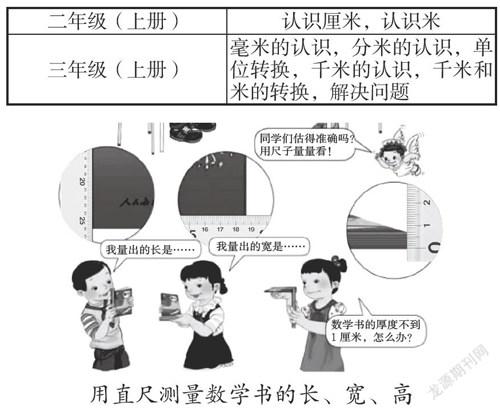

教材在编写计量单位时具有重逻辑、重体验、重操作、重联系生活、重解决问题的能力培养的特点。如长度单元,被分成两个板块,分别安排在二年级上册和三年级上册,符合学生的年龄特点。具体每节课的顺序由易到难,由简到繁,符合学生的认知发展特点。

教学内容强调学生的体验活动,大量的情境创设都以学生动手操作为背景。

教学内容上重视解决问题的教学内容,侧重计量单位与解决问题的联系。如三年级上册,在学习长度单位后,要教学估算距离这一课时,估算能力的培养是重难点。在编写练习题时,大多的题目都以解决问题的形式出现,说明教学极其关注学生解决问题能力的培养。

从教材的编排,我们不难看出计量单位的教学内容更贴近学生生活,对学生有关计量单位解决问题的能力要求更高,从而对教师的教学提出新的挑战。

(二)对计量单位教学内容的特点分析

1.内容的生活性

计量单位的教学内容均源于生活。在1厘米的教学中,让学生找身边长度大约是1厘米的物品,教材中出示了儿童的食指宽、田字格宽、图钉的长,以学生在生活中常见的实物作为标准,更有利于学生联系生活实际。

2.内容的关联性

计量单位教学内容各专题之间是有密切联系的。如长度单位和面积单位,可以通过求正方形面积进行推导,如:1平方米,就是边长1米或10分米的正方形的面积。可以这样推导:

正方形的面积:1米×1米=1平方米或10分米×10分米=100平方分米,所以1平方米=100平方分米。

教师要抓住知识点间的内在联系,帮助学生构建知识框架和结构。

3.内容的操作性

教材中给出很多操作性的建议或情境。计量单位教学很大一部分是要培养学生的“量感”,而量感的建立要基于大量的动手操作和体验活动。因此,教师的教学也不能离开学生的动手操作,而且要尽可能让学生在课堂中充分地体验,尽情地感悟。

三、“计量单位”教学的实践探索

如何提高计量单位教学的实效,笔者从课前、课中、课后三阶段进行整体设计,以求通过基于学生原有认知的课前生活体验,组织与学生实际生活衔接的课堂操作与交流活动,设计促进学生“计量单位”概念理解的课后生活实践,从而激发学生学习数学的热情,促进学生对计量单位概念的深刻理解,初步形成“量感”。

(一)课前——学习单设计,唤醒学生的生活认知

以学定教,学生已有的生活经验和知识积累,是教师教学设计的起点。课前通过完成学习单,帮助学生有效地唤起已有的认知经验,为学习新知识做好铺垫。

如教授一年级《认识时间》一课时,可以设计这样的学习单:

学生通过学习单,初步了解钟面上有12个数字,有顺序地分布在钟面上。认识了钟面上有指针,长短粗细都不一样,为学习新知识做准备。

教师通过学习单可以知道学生的学习起点在哪里,存在的困惑有哪些,对哪些有关时间的知识感兴趣,为教学设计提供依据,使教学设计能更好地与学生的认知相匹配。

(二)课中——操作表达,加深核心知识的理解

1.趣味情境,唤起求知欲望

计量单位多集中于低段和中段的教学。本阶段的学生注意力集中时间较短,思维以直观形象为主,教师要根据儿童的心理特点,创设有趣的数学情境,抓住学生的好奇心和求知欲。

如教授二年级《角的初步认识》一课时,就可以设计一个奇妙的角的王国,在角的王国的大街上,行走着大小各异、长短不一的角,让孩子们把这些角进行分类。在角的大小比较环节,可以采用讲故事的形式(或是把故事录制成微课)。

在角的王国里有一对好朋友,蓝角和红角,有一天因为比较大小而发生了争执。红角说:“我的边比你长,所以我比你大。”结果通过两个角大小的比较,红角发现原来角的大小与边的长短没有关系,于是与蓝角又成了好朋友。

有趣的情境,生动的情节,结合角的知识,让学生在不知不觉中增长了数学知识,培养了数学的兴趣,获得了愉悦的体验。

2.操作体验,突破易错难点

计量单位的教学需要准备各种教具帮助学生建立概念。如何选择合适的教具帮助教师突破教学难点显得尤为重要。

在教学《吨的认识》一课时,我准备了一袋重25千克的大米,之所以选择这个重量,是因为25千克的一袋米给学生的感觉不是特别重,但是对三年级的学生来说,要搬运它还有一定的难度。以下是我教学时的片段:

课堂上,我问孩子们:“你们能搬起这袋米吗?”班里的男孩子们都信心满满地说:“没问题。”我先请了第二排的小个子男生,不出意外,他搬不起来。我又请了后排的大个子男生,只见他大步走向前来,猛地一用力,米被抬了起来,但没过几秒就没力气了。最后,班级的三个男孩子合力才把这袋米搬到了桌子上。通过孩子们的真实演示,班里同学发自心底的觉得25千克真的很重。我介绍说:“40袋这样的大米是1吨,你们觉得1吨重吗?”孩子们齐声说:“1吨好重好重好重哦!”听到这里,我知道孩子们对1吨的理解又进了一步。我问孩子们:“你们能说一说生活中有哪些东西的重量可以按吨算呢?”孩子们的思维顿时炸开了锅,“鲸鱼”“轮船”“航母”……一个比一个有底气。课后,孩子们主动要求帮我把米搬回去。回想这节课,真的要感谢这袋米,让孩子们心中有了沉甸甸的“1吨”的重量。

只有学生亲手掂一掂重量,孩子们心中的这杆“秤”才会准起来,不是吗?在教学计量单位这样的知识时,教师要根据教学内容对教具进行恰当地选择,好的教具的使用能够帮助学生突破教学难点,建立正确的“量感”。

3.活动体验,建立核心概念

多种多样的体验活动,是学生建立“计量单位”概念的基础。学生缺乏体验,就很难建立清晰的“量感”。计量单位既有直观的、可掂可量的,也有抽象的、抬不起的、量不了的,教师又该如何对症下药呢?下面以长度单位这一知识点为例进行阐述。

在教学《认识厘米》这一课时,对1厘米有多长的概念建立很重要。我们设置了“厘米尺上找厘米”“身体尺上寻厘米”“数学课堂寻厘米”“生活情境用厘米”这四个体验活动,让学生对1厘米从不同的角度去体验,去感受,让学生在玩中学,在学中悟。通过多种渠道的对“1厘米”的体验活动,使学生对“1厘米”的概念从知道到理解,从理解到能够简单运用。

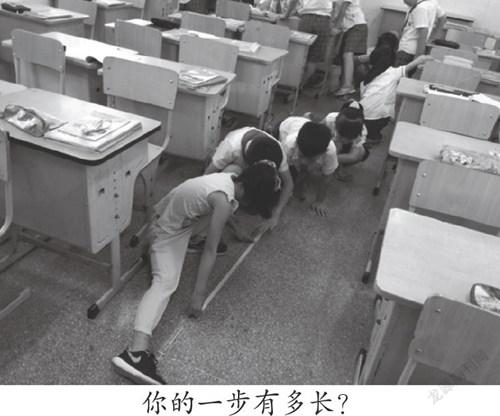

为了让学生对“1毫米、1厘米、1分米、1米”这四个基本长度单位有更直观的体验,笔者增加了一节趣味课“我的身体尺”。课堂上布置任务:让学生以四人小组为单位找身上的1毫米、1厘米、1分米、1米,给学生时间去量一量,找一找,通过四个人的互相协作,手指的宽度大约是1厘米,手掌的宽度大约是1分米,两只手伸直大约是1米等。

通过对身体尺的进一步探索,学生还知道了可以通过用柞、数步数、量脚长等方法来进行估测。通过“身体尺”的比对,孩子们喜欢带着独一无二的“尺子”来测量身边的事物,孩子们从手中有尺,向心中有尺转变,这是多么喜人的结果。

(三)课后——合作实践,拓宽学生的整体认知

课堂教学时间非常有效,如果能抓住课后的时间,让学生在课后通过小组合作的形式去实践,可以帮助学生巩固新知识,加深理解。

如在《认识厘米》课堂教学后,我紧接着布置了一個“找1厘米”的任务。让学生在找的过程中,通过“估一估”“量一量”“比一比”,先估算再测量,培养学生的估算能力,加强孩子们对1厘米长的实际感受,从而形成1厘米的距离感,指导学生学以致用。

在学习“1千米”这节课后,我制作了“千米体验卡”,让学生以小组的形式在国庆长假期间去估一估,走一走。具体任务是:

两个活动二选一,活动后,学生均表示走1千米很累,这样的身体体验加深了学生对1千米长度的直观感受,帮助学生建立“1千米”的长度概念。

在进行计量单位教学时,教师要注重培养学生的记忆能力、理解能力、推理能力、测量能力、知识迁移能力等;也应考虑在体验活动中渗透求真务实的科学态度、团结协作的合作意识、自主探究的动手能力,基于已知去推测未知的推理能力,根据已有的生活经验去尝试解决新问题的能力等,这些都是我们教师要去思考、探索、求证的。

参考文献

[1]张芹.“量感”不应成为数学教学的盲点——以低年级“计量单位”教学为例[J].江苏教育:小学教学.2016(3).

[2]吕丽萍.试分析小学数学“计量单位”的教学策略[J].课程教育研究.2016(5).

[3]蒋勇.浅谈小学数学计量单位的教学[J].数学教学与研究.2016(5).

[4]吕震波.重感悟重过程重体验重运用——小学数学“计量单位”教学之策[J].江苏教育:小学教学.2013(4).

[5]俞正强.“种子课”:给知识以生长的力量——从小学数学“计量单位”的教学谈起[J].人民教育.2011(2).