理工科高校人文与科学素养教育的教学模式探索与实践

刘畅 曹峰梅

通讯作者:刘畅,1976年,女,吉林磐石人,北京理工大学教务处职员,硕士。研究方向:高等教育管理。

摘要:随着时代的发展以及社会对人才的要求,理工科高校大学生的人文与科学素养教育变得愈加重要。此篇论文基于教学模式改革,围绕理工科大学生健全人格的培养目标,以北京理工大学的实践经验为例,研究了如何从教学的视角出发,站在通识课程设置的角度,提高理工科高校的人文与科学素养教育水平。在实践的基础上提出了“两个融合”的解决途径,并且通过对实践数据和教学评价数据的分析,总结了改革中收获的成果和遇到的问题。同时以实践和研究为经验,从网络课程该如何监控;面临网络文化的繁杂与冲击,人文与科学素养教育该如何顺应发展趋势;如何进一步扩大人文与科学素养教育的覆盖面,并让学生积极主动地进行自我提高等三个角度出发,进行了探讨,为理工科高校今后的人文与科学素养教育提供了一些建议及方向。

关键词:人文与科学素养教育;教学模式;课程设置;网络平台;课程评价

Abstract: As the development of times and the demand of talents.Humanities and scientific literacy education in universities of science and engineering becomes more and more important.This article based on innovation of teaching model, revolving around the target of healthy personality of students in universities of science and engineering and illustrated by the example of practice experience of Beijing Institute of Technology.The question about how to elevate quality of humanities and scientific literacy education in universities of science and engineering in the view of teaching and course offering is studied.“The solution of Two Integration” is proposed and achievements and problems in teaching innovation are summarized, via the analyzing of data of practice and teaching evaluation.In the meantime, with experience of practice and research, three questions on how to monitor network courses.How the humanities and scientific literacy education conforms to development trends facing with complexity and impact of network culture.And how to enlarge further coverage of humanities and scientific literacy education and make students improve themselves, are discussed, which will offer some devices and directions about humanities and scientific literacy education in the future.

Keywords: Humanities and scientific literacy education; teaching model; course offering; network platform; curriculum evaluation

一、引言

随着社会对人才需求的发展,对于人才的定义也正在发生着翻天覆地的变化,尤其是对技术型人才的定义。目前社会需要的技术型人才不再是仅仅拥有丰富的专业知识和专业技能,更要求其具有较高的情商和较为全面的人文社会知识。因此,对于大批量培养技术型人才的理工科高校而言,提高大学生的人文与科学素养教育变得刻不容缓。但是,就目前的教育模式来看,大部分理工科高校将大学生人文与科学素养教育仅僅等同于丰富学生的业余文化生活[1],强调开展娱乐活动,对大学生人文与科学素养教育在大学生成长过程中发挥的作用认识不够,没有将人文与科学素养教育纳入高等教育的总体规划并完全融入学校的办学方向和培养目标中,仅仅将大学生人文与科学素养教育局限在思想教育和学生管理的层次上。从而造成了理工科高校的人文与科学素养教育覆盖面不够广、不易监管、不成体系等问题[2-3]。

二、理工科高校人文与科学素养教育存在的问题

近年来,理工科高校学生的人文与科学素养教育引起了广泛的关注,很多研究者从不同的角度对该课题进行了探讨,也提出了很多解决途径。但是,由于历史与文化以及学科的原因,理工科大学的人文与科学素养教育依然是薄弱环节[4]。优质课程资源短缺的主要原因是缺乏优秀的课程师资。当今高校教师队伍的主体是1977—1980年代上大学的大学生,大都接受的是狭窄的专业教育,对人文和科学素养教育缺乏深刻理解和切身感受。

理工科大学生健全人格的培养包括科学素养和人文素养,这两大素养的重要性不分伯仲。相对于从学生管理层次的出发的人文与科学素养教育,从教学模式、课程设置出发的通识课程改革,对于加大人文与科学素养教育覆盖面以及建立人文与科学素养教育的全面体系更加有效。

通过借鉴国外高校教育的经验,大部分理工科高校已经意识到通识教育课程在人文与科学素养教育中的重要地位。通识教育课程是面向不同学科专业背景大学生,着力于塑造健全人格、培养核心能力、掌握人类核心知识以及优化知识结构的非专业教育课程,目的是使受教育者成为人格健全、视野开阔、和谐发展的完整之人[5-7]。然而对于绝大部分理工科高校而言,普遍面临着以下几个问题。

(1)师资力量不足,课程容量小。在理工科高校中,人文专业师资数量较少。而由于中国教育的历史遗留问题,绝大部分理工科专业教师在人文与科学素养教育方面也存在一定缺少,无法在兼顾专业教育的同时,担负通识教育的重任。这就使得高校想要仅仅通过本校的师资力量提升整个学校的人文与科学素养教育水平变得心有余而力不足。

(2)上课方式单一,无法吸引学生兴趣。对于理工科高校的大学生而言,相对于专业教育而言,人文与科学素养教育的通识课程略显枯燥,传统的上课方式无法吸引学生兴趣。

(3)学生重视度不够,学习态度不端正。由于理工科高校的氛围浸染,理工科大学生对于人文与科学素养教育的课程重视度不够,学习态度不端正。如无硬性要求,学生的主动学习的积极性不强。

三、以北京理工大学为例的解决途径探索和实践

针对理工科高校人文与科学素养教育普遍面临的两个主要问题,北京理工大学创新性地提出了一条解决途径——“两个融合”,即“通专融合”和“线上线下融合”。

(一)“通专融合”的具体举措

伴随着我国大学发展的历程,大学人才培养模式也经历了三个大的历史阶段的转变:通才教育模式;专才教育模式;以素质教育思想为导向的通专结合模式[8]。“通专融合”是指通识选修课与专业选修课的融合。将本学院部分专业课程(无前修专业课程需求、能增加课堂容量的课程)面向其他专业学生开放选课,作为“通专融合”类文化素质通识课。对于此类课程,教务处单独编制课程代码,按“文化素质通识选修课”进行开课、选课和成绩、工作量计算管理,在任务分担、排课以及成绩登录的过程中给予技术帮助。目前,管理与经济学院、人文学院、设计艺术学院积极提供课源,面向全校师生稳定开放的此类人文与科学素养同时选修课程10余门,受益学生达到300余人次。截止目前,“通专融合类”课程如表1所示。

与此同时,学校提供大力支持,鼓励教师们根据专业所长、个人所长,开设各类通识选修课。经过几年的发展,学校的通识课程体系逐渐完善,将通识教育课程分为“文化素质通识课”和“实践训练通识课”两大类。按学科门类分模块建设“文化素质通识课”(哲学与历史、文学与艺术、健康与社会、经济与管理、科学与技术、创新与创业),及“实践训练通识课”(艺术实践、科技实践、文化实践)。确保每个门类中有多门核心通识教育课程,以形成全面的人文与科学素养教育体系。通过“通专融合”的举措,极大地扩大了学校的通识课容量,完善了人文与科学素养教育的体系,改善了人文与科学素养教育中师资队伍缺乏和课程资源少的问题。

(二)“线上线下融合”的具体举措

“线上线下融合”即借用网络平台,借用线上的课程资源,引入优质网络资源课,弥补线下课程资源少的不足。紧跟在线教育的发展步伐,自2013年至今,北京理工大学目前已引入的网络通识教育选修课程名称及选课人数,如表2。从表中可以看出,学校不仅用自己的师资力量开发网络课程,同时引入了校外的优质网络课程,极大地丰富了通识教育课程资源,一定程度上解决了师资队伍缺乏和课程资源少的问题。学生可以在学校的教务系统中选修这些网络课程,同时学校为引入的网络资源课配备在校的线下教师,以帮助学生进行更好地学习和理解。从选课人数上来看,这一举措确实已满足了1000余名学生的人文与科学素养教育需求。网络课堂的学习方式灵活自由,学生可自行安排时间、地点完成视频课件的学习,在规定的时间范围内自主安排“提交作业、完成限时测验及期末考试”。校内指导教师参与学生在线讨论,监督测验及作业的完成并及时答疑解惑,最后综合各项得分,在课程结束时评定出学生的最终成绩。网络课堂由授课教师安排当堂授课的时间,选修网络课堂的学生必须在第一周与教师见面。面授内容分别是课程内容及学习方法的说明、辅导与答疑、总结与答疑。网络课堂的考核方式可分为课堂讨论、章节测验、课下作业及期末考试等。详细考核方式由每门网络课堂授课教师在第一次面授时告知学生。

四、北京理工大学在探索和实践中所取得的成效

问题的解决不仅要有好的解决途径,更要有相关政策的支持。为了能够切实提高学生的人文与科学素养教育水平,学校制定了《本科生素质教育通识选修课工作条例》,要求通识课程要使大学生“学习人文艺术、社会科学、自然科学知识,完善知识与智能结构,健全人格;学会观察、分析、思考、理解人与社会;打实基础、拓宽专业、培养能力,增强适应性”。该条例要求学生在校期间选修文化素质通识课6~8学分(要求跨模块选修,若同一模块多选,则只记录一门为课程成绩;允许学生以选修跨专业课程充抵同类型文化素质通识课学分),实践训练通识课2~4学分(1学分/32学时,允许学生以“创新创业、社会实践、艺术实践积分”的形式,充抵同类型实践训练通识课学分)。条例对课程开设目的、教学大纲、申请办法、教学要求等均做出规定,每学期还组织专家对开设的课程进行试讲审核、教学督导、学生评教、课程研讨、教师培训,以保证通选课的质量。学校将通识选修课与其他专业课、基础课等一视同仁对待,在对学生进行保送研究生排名时,认可通识课程的学分。鼓励教师进行教学改革立项,探讨名师授课、小班讨论、阅读经典、深度学习等模式。设置课程建设经费,鼓励开设交叉学科课程和团队教学,鼓励开展教学改革实践探索。

为了提升通识课程质量,北京理工大学每年投入大量人力、物力坚持对通识课程进行质量督导。从2012学年开始,对通识教育课程质量进行了专项督导,聘請专家听课143门次/年,召开学生座谈会10场/年,编写了《通识教育选修课教学质量监控汇编》,对通识课程进行了全面总结。结合存在的问题,由学校教学促进与教师发展中心举办“通识教育理念与课程教学”专题工作坊,同教师进行沟通培训。

在不断的探索和实践中,作为一所典型的理工科高校,北京理工大学的人文与科学素养教育有了显著的提高。作为教育工作者,必须认识到通识教育课程对提高学生素质的影响是潜移默化的,所以只能从成长的角度去看待,定量和定性分析都存在一定的困难。但是出国交流、双学位报名、转专业申请、参加各项科技创新活动、社会实践活动乃至求职就业各方面的理性化、自觉性的提升,以及在上述各项活动中表现出来的素质层次有无变化,也许在一定程度上可以说明点问题。以下一些数据分析,从侧面反映出了北京理工大学在此课题的探索和实践中确实取得了一定的成效。

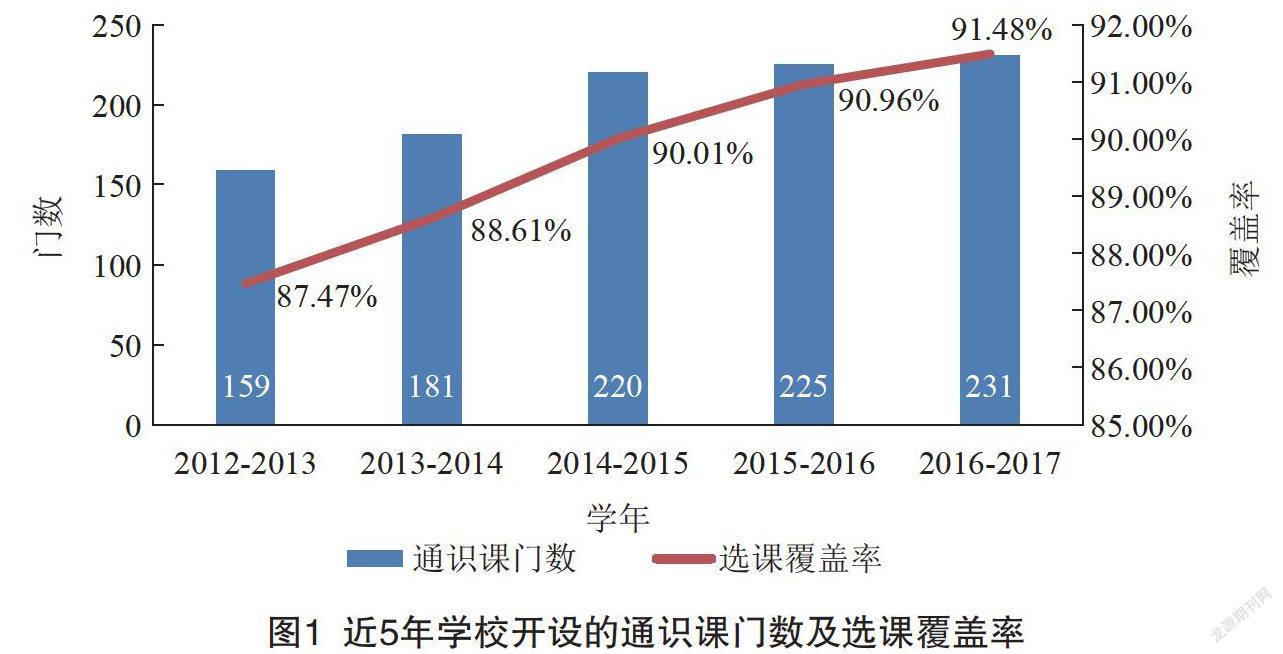

(1)通识课程的开课门数和学生覆盖率逐年增加,见图1。从图中不难看出来,自2012年开始,学校开设的通识课门数逐年增加,满足了学生的人文与科学素养教育需求。而且,从学生选课的覆盖率来看,已经稳定覆盖到90%以上的学生。这从侧面说明了从“两个融合”的解决途径确实为学生提供了更加充足的通识课程资源,也扩大了学生受众面,改善了人文与科学素养教育覆盖面不足的局面。

(2)学生对通识课程的评价不断提高,见图2。每学期末,教务处都会通过教学评价系统组织学生对本学期的课程进行评价,主要从教学方式、课堂组织、课程实用性、教师教学技能、课程作业、课程吸引力等方面出发,由学生进行打分,每门课程的满分为100分,选修该门课程的学生都会进行评价。同时,学生还可以提交对本门课程的个人建议。教务处会把课程的评价得分以及学生的文字评价匿名反馈给授课教师,方便教师根据学生反馈进行课程教学的修正与调整,从而达到教与学的互动与提高。从图中不难看出,在不断地反馈和修正中,通识课程的评价分数逐年提高,学生满意度逐年提升。这也恰恰说明了通识课程的改革是初见成效的。

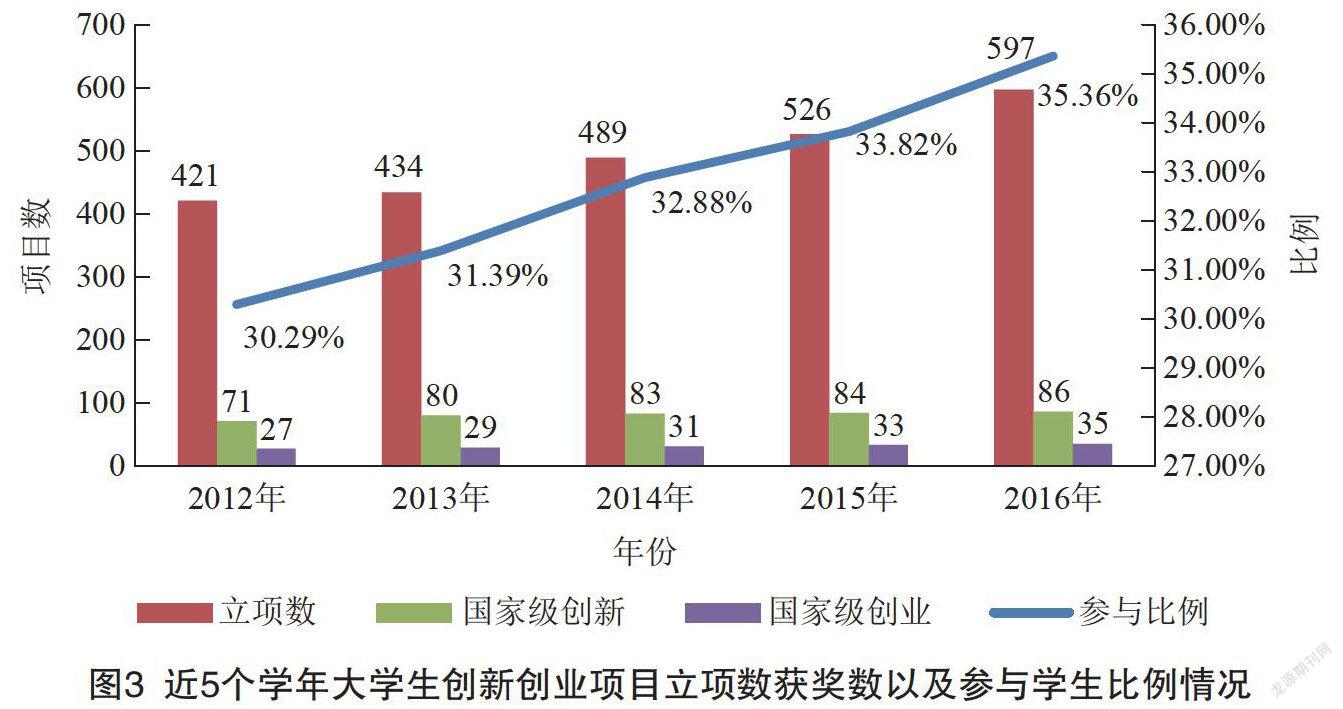

(3)学生创新创业项目立项数量及获奖数目逐年增加,见图3。

从上面两个图可以看出,在近5年的大学生创新创业计划中,不管是学生的立项数量,还是获奖数量都是在逐年增加的。“创新不是搞搞活动,创新创业教育是学校提高人才培养质量的重要抓手,不仅要做大做强,还得让它渗透的更深,与教育教学融为一体。”这是北京理工大学教务处副处长林海老师的理念。正是在这样的理念带领下,近五年来通过大跨度实践课程共计指导学生3500余人,覆盖全校12个学院44个本科专业;通过科技竞赛和课外科技创新研究指导学生171人次,获奖46项。另外,数学学院在学科竞赛方面也可圈可点,不仅组建了以王杰老师和熊春光老师为代表的经验丰富的教师团队,形成了富有特色的数学讨论班、讲座、多轮培训与多层次竞赛穿插培养的闭环模式,更是在第八届全国大学生数学竞赛总决赛中荣获全国一等奖。近三年,北京理工大学参加省部级以上创新创业大赛获得二等奖以上600余项,学生公开发表研究论文5000余篇。

不论是通识课程还是专业课程对培养创新人才都是有益的,但是作为一种制度化的人才培养模式,通识教育非常有利于创新人才的培养[9]。通识课程的改革在一定程度上开拓了学生的视野,让理工科学生从单纯的逻辑思维出挣脱出来,站在更高的层面,用更广阔的角度去看待和处理科学技术问题。不得不说,学生取得的成绩是受益于学校实践训练通识课程的。正是因为这样的教学改革,才让学生的创新创业项目得以顺利开展,成果显著。这样的改革成就了一批具有人文与科学素养的理工科技术型人才,他们立足科学,着眼人文与社会,参与了越来越多的创新创业项目,并从中受益匪浅。一些学生甚至以在学校成立的项目为孵化器,在毕业之际开启了创业之路。因此,在教务处新修订的2016版本科生培养方案中,学校特别加入了“创新创业积分”,相关专业将创新创业课程列为2-4学分的必修课,还增加了《创新创业实践》等“双创”类高端课程,为创新创业人才培养提供了弹性成长空间和制度保障。

五、教学模式改革中可能面临的新问题及新挑战

在理工科高校的人文与科学素养教育探索的道路上,我们虽然取得了一定的成效,但是也发现了一些新的问题及挑战,这些将作为未来探索和实践的努力方向。

(一)网络课程该如何监控

网络背景下的人文与科学素养教育已经成为一种趋势[10],越来越多的网络课程平台的建立对于理工科高校的人文与科学素养教育创造了有力的条件,能够弥补师资队伍不足和课程资源少的问题。但是,因为缺乏必要的监管机制,学生参与网络课程的流失率也是极高的。那么如何监控学生网络课程的完成情况,让学生切切实实从网络课程中有所收获,成为一个重要的课题。笔者认为,对于高校教务管理者而言,可以配备对应学院的教师或招募具有相关兴趣的教师志愿者,建立對应课程的线上论坛或答疑讨论区,也定期开展一些线下的讨论活动,通过线上和线下的结合,让更多的学生有参与感,从而有获得感。

(二)面临网络文化的繁杂与冲击,该如何顺应发展趋势

互联网是一个开放的平台,各种各样的信息都能随时随地进入大学生的视野,甚至一些负面信息会对大学生的行动产生错误的诱导,其人生观、世界观和价值观可能会因此偏离轨道,造成社会责任感不强,轻视精神追求,使得提高人文与科学素养的理念成为空话。因此,如何在互联网背景下,在多元网络文化中灌输正确的人文与科学素养理念是亟待解决的问题之一。笔者认为,作为施教者,不能被动地去解决网络文化的冲击,而应当化被动为主动。关注网络热点,利用网络热点,及时性地开展人文与科学素养教育。对于这一点,必要的时候可以尝试开设每周网络热点讨论的课程,让学生在思辨中明理。

(三)如何进一步扩大覆盖面,并让学生积极主动地进行自我提高

在理工科高校中,开展人文与科学素养教育的一大难题就是学生的积极主动性不高,进而导致覆盖面不够。虽然在北京理工大学的探索和实践中,通过学校的选课政策制定,提高了人文与科学素养教育的覆盖面。但是,如何能够让学时自发、自主地进行自我提高是更加艰巨的任务。对于高校教育管理者而言,尤其是进行教学模式和课程设置改革的教育管理者,能够通过实施改革,调动学生的积极性是一个更具挑战性的课题。

参考文献:

[1]黄阿火,许春华.理工科大学生文化素质教育平台的构建[J].山东青年政治学院学报, 2016,(04):72-76.

[2]李春霞.关于工科大学生提高人文与科学素养的思考[J].大学教育, 2013,(20):34-35.

[3]秦泽峰.加强理工科大学人文素质教育的对策与思考[J].学理论, 2012,(18):177-178.

[4]苏鸿.通识教育的文化品性与文化自觉[J].江苏高教, 2017,(02):60-63.

[5]陆一.从“通识教育在中国”到“中国大学的通识教育”——兼论中国大学专业教育与通识教育多种可能的结合[J].中国大学教学, 2016,(09):17-25.

[6]阎惠英.网络文化环境下的大学生人文素质教育研究[J].中国成人教育, 2014,(19):80-81.

[7]庞海芍,余静.通识教育课程的领导与管理——哈佛大学和MIT的经验与启示[J].黑龙江高教研究, 2016,(01):72-76..

[8]李治,杨杏芳.我国大学人才培养模式历史演进的“四阶段论”——兼及“后素质教育阶段”的提出与开启[J].黑龙江高教研究, 2010,(02):131-134..

[9]庞海芍,郇秀红.通识教育与大学教育改革[J].中国高教研究, 2015(9):73-78.

[10]张凡.互联网背景下提高理工科大学生人文素质途径创新[J].中国市场, 2016,(19):182-183.